如果一名规划师建筑师的职业生涯都献给了城建,不能不说是一种遗憾。乡建便是我退休后特别想“耕种”的一块良田。

从第一次走进贵州小河沟村那一刻,老乡紧握的手、注视的眼神,都饱含着他们对知识的渴望和对专家的信任,我便决意在乡建的路上去修行。

乡村振兴及传统村落的保护是当今设计行业最热议话题、最难解问题。在乡建的实践中深感用学院派的原理和走程式化的套路是行不通的,依靠不接地气的小情怀是不可持续的。在我迷茫之时,有专家建议我:找个村子住下来,与老乡朝夕相处,融入他们的生活,沉浸自己。对,先要去修行。天赐良机!有缘跟随传统村落工作营行走于陡山和祝家楼。

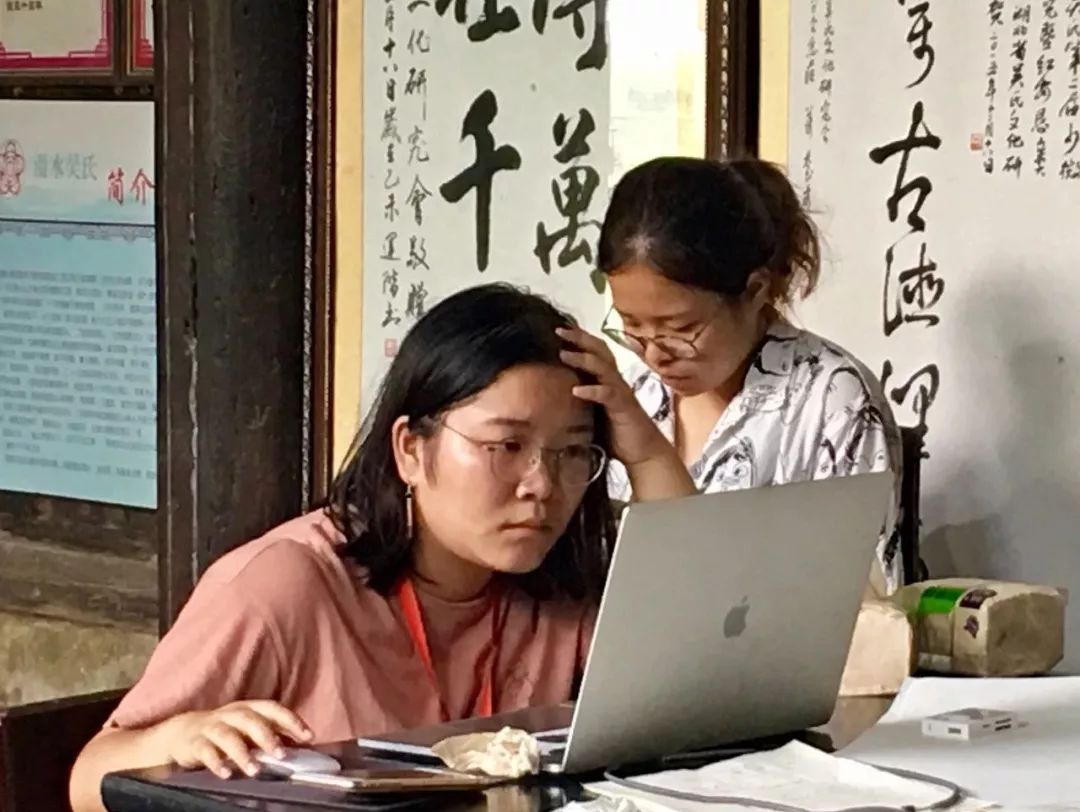

中规院与清华大学联合率先选拔各高校有志学子组成传统村落工作营,将课堂搬到村落的祠堂、老屋、古巷、山水间,请乡贤、老乡、专家、非遗传承人当私人教练,在短暂的朝夕相处中深度体验乡村生活,充分探索现实与虚拟、现代与传统的互动交融,了解那些即将消失的非遗文化,寻找传承与创新的谜底。

在陡山村吴氏祠中,除了那幅著名的“武汉三镇”江景木雕图,其他的木雕同样非常有特点。“渔”“樵”“耕”“读”四个大字,凝练出耕读并重的吴祖家训,造就了吴氏家族的衍盛兴旺,也是乡村人价值观的普世哲理。工作营里不缺学霸和读书狂人,平日在大城市生活没想到下乡后也能完美角色变换,“好手难提四两”的书生之难一去不复返,看我们工作营的教授能绣活,帅哥能纺线,学霸能倒米,淑女能划虾,敲锣打鼓,制作皮影…..用自己的专注与执着诠释了城市学子别样的“乡愁”。

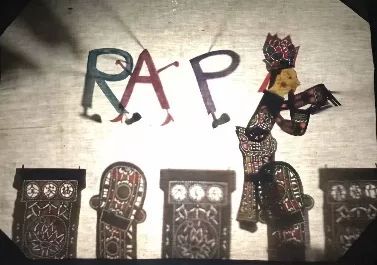

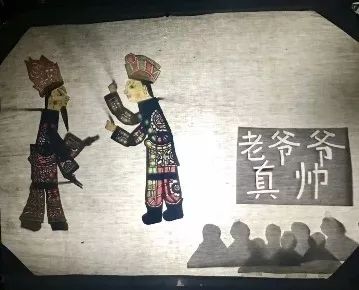

面对即将消失的曾氏非遗皮影戏,营员们在酷暑加聚光灯的高温中克服种种困难,演绎出创新之篇。专注一门手艺,修行磨炼身心,只为薪火相传,在传承的路上,年轻学子们没有豪言壮语,他们的情怀与担当浸透在汗水中绽放在笑容里。

珍惜满血复活的日子!期待下一个乡村随行!

随行随感记录 1

这是一个别开生面的课堂,上课地点在祠堂、老宅、古巷、山水间,授课人有乡贤、专家、老乡、非遗人,课程设置有访谈、体验、绘图、制大片,展示热点为VR数字村落VS新编非遗皮影。点评专家幽默诙谐有高度,现场气氛紧张热烈有温度,得票以酒水论战看表情。几天来营员们夜以继日的工作热情盖过酷暑炎热,令人感动与欣慰,不得不为你们一次又一次的点赞。

随行随感记录 2

陡山村非遗皮影戏曾远近闻名,现在戏班子仅存年近八十岁的曾老了。听说大学生们要来村子,曾老特意从海南儿子家赶回来接受采访。他顶着酷暑,带来了亲手制作的两箱宝贝,搭台布景,教授技艺。看到大家对皮影的喜爱痴迷和出色表现,老人家倍感欣慰,收徒的心都有了。从这样的体验中可以见得,面对即将消失的非遗,年轻人的态度不是临终关怀的作秀,而是探索创新中的传承。

随行随感记录 3

祝家楼村山清水秀、人杰地灵,古民居、古巷道有600年历史。退休老教师、新乡贤祝先满一首《祝家楼赋》抒写了祝氏家族的衍盛与荣耀。至今民风淳朴,男耕女织,水甘酒香,河边轻声细语,荡腔锣鼓高亢,真是一块未染商俗的净土,传统村落就应该是这个模样,走进它就像回家,就有了家的生活。秀一秀工作营的花絮:清华美女教授和男生的绣活超赞,萌萌的女生穿梭织布有模有样,组队敲锣打鼓现场开练,见识醇香的小吊酒制作工艺,下厨烹饪农家菜肴。这样的快乐体验也印证,人们再回到乡村是为了精神生活的更美好!

注:作者康琳,中规院(北京)规划设计公司研究员,工作营期间担任A队随队导师

文化城市

文化城市