《中国文化遗产》2018年第3期

长城的文化遗产价值研究

(下)

陈同滨 王琳峰 任洁

2. 长城,中国北方农牧交错地带人地互动的文化景观

长城,经由近2000年多个历史时期沿长城地带开展的防御工程建造以及与之配套的移民实边、屯种开荒等人地互动方式,有效促进了中国北方不同生业之间交错地带的文明发展,包括荒漠地带的农业开发、住居方式与城镇发展,于蒙古高原以南的大兴安岭、燕山、太行山、阴山、贺兰山、六盘山、祁连山和天山山脉连线,构成了长达上万公里的亚洲地理环境分界线,揭示出以农耕和游牧为主的、兼具了渔猎、畜牧、绿洲农业等不同生业交错地带的冲突与交流兼存的文明与文化特征,并于长城沿线的山岭、草原、森林、戈壁、沙漠、荒漠、农田、绿洲等丰富多彩的地貌景观,呈现出这一地带无与伦比的宏伟壮丽与气势苍莽的景观审美特征。

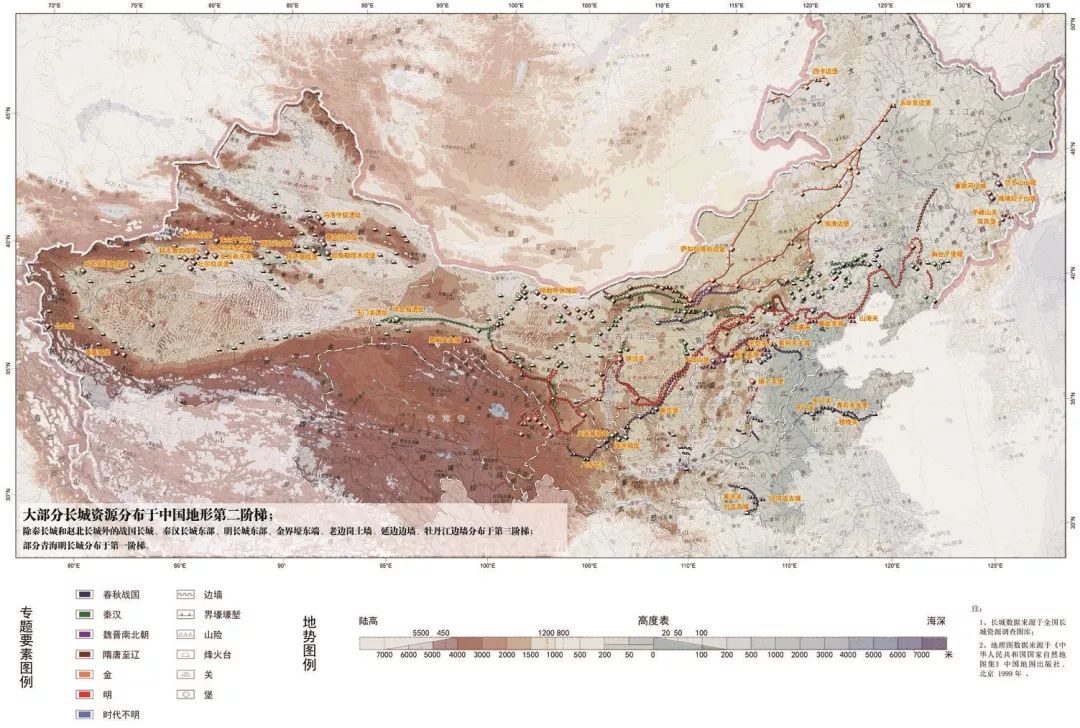

图4/历代长城分布与地势图

2.1. 长城地带的自然景观与地理分界线特征

① 长城地带复杂的地理环境特征

长城分布带呈东西向横跨中国北方地区,存在明显的地势、地貌和气候区划特征。

从分布地势看,大部分长城资源分布于中国地形第二阶梯,平均地势海拔1000~2000米。另外,部分战国长城、秦汉长城东部、金界壕东端、明长城东部等东部长城资源位于中国地形第三阶梯,海拔1000米以下;部分位于青海的明长城分布于第一阶梯,海拔高达3000米以上。

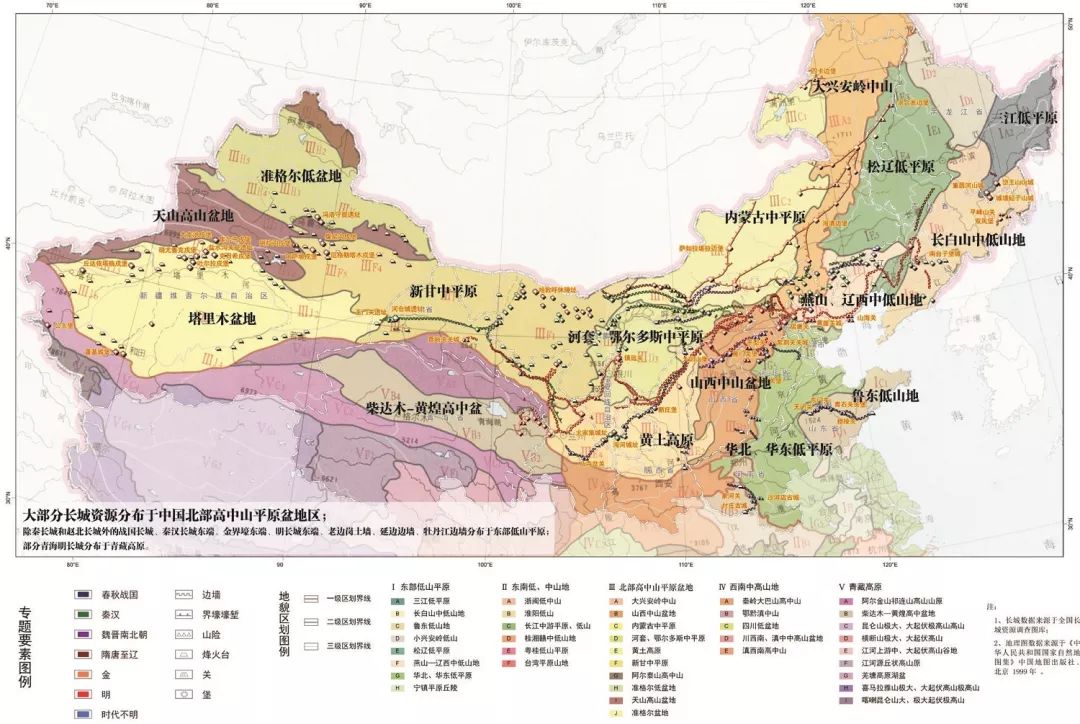

从分布地形特征看,长城分布地形多样,以山地和高原为主。长城所在山地主要包括大兴安岭、燕山山脉、太行山、阴山山脉、贺兰山等,其间长城或高踞山脊盘亘,或深入山谷蜿蜒。长城所在高原地区主要有内蒙古高原、黄土高原、河西走廊地区和青藏高原,高原上的长城多借助地形起伏和河流沼泽等天然屏障;长城所在平原和丘陵主要包括东北平原、华北平原、山东丘陵、辽东丘陵;此外,新疆地区烽燧主要沿山麓和盆地交界边缘分布,包括天山山脉北麓-准噶尔盆地南缘、天山山脉南麓-塔里木盆地北缘、昆仑山与阿尔金山北麓-塔里木盆地南缘。

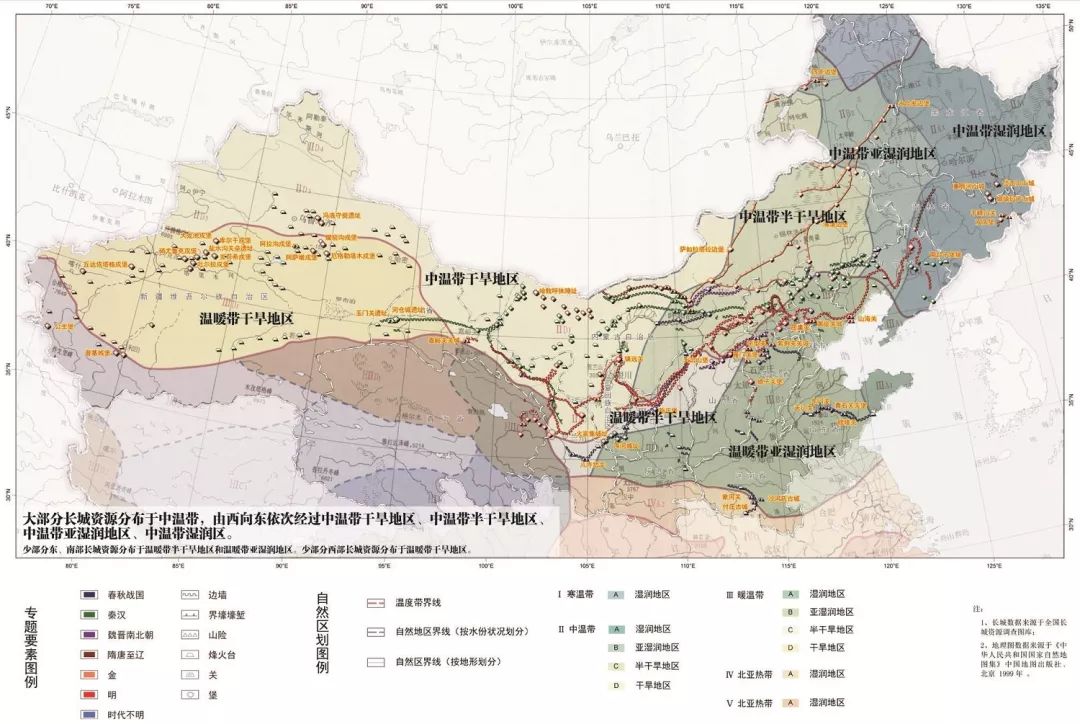

从分布气候区划特征看,大部分长城资源分布于中温带,由西向东依次经过中温带干旱地区、中温带半干旱地区、中温带亚湿润地区、中温带湿润区,气候特征为夏季温暖、冬季寒冷,年均温约2°C~8°C左右,干温湿季分明。此外,少部分东、南部长城和新疆烽燧分布于温暖带的干旱地区、半干旱地区和亚湿润地区。

② 长城的地理分界线特征

长城作为2000年来发生在不同生业之间的资源争夺、防御和交流之产物,其分布地带具有显著的“地理分界线”特征。长城所在地带主要沿蒙古高原东、南边缘的农牧交错地带向天山南北和塔克拉玛干沙漠南北的绿洲沿线分布,自东向西的山脉系列链接了大兴安岭、燕山、太行山、阴山、贺兰山、六盘山、祁连山、阿尔金山、昆仑山脉和天山山脉,形成一条东西狭长的具有重要地理分界线意义的弧形地带——它是温润与干旱气候、季风与非季风区的交界地带,是400毫米等降水线的穿越区,是森林草原与草原、绿洲植被与荒漠植被的过渡地带,是农作物的复种北界,是农耕区与游牧区的地理分界线。

沿此地带分布的秦汉长城与明长城揭示了农业帝国与草原帝国之间的冲突过程与交流需求;沿兴安岭山脉分布的金界壕揭示了蒙古高原的游牧民族和大兴安岭地区的渔猎民族之间的冲突。

图5/历代长城分布与地貌区划图

2.2. 长城地带的地理-历史特征分区

长城所承载的地理-文化特性等历史信息,包括与长城缘起与沿用过程相关的各种地理、气候、生业、民族等多种文明要素与文化传统,见证了在特定的生产力水平与生业模式下,基于地理-文化环境分界以及作用于此的多种文明、文化的碰撞与交流。多种文明包括扩张中的古代中华文明、北部广阔的草原、中亚绿洲、东北亚森林等游牧、半游牧文明等。根据不同历史时期长城分布,归纳出长城分布地带的4个地理-历史特征区:

① 战国长城地理-历史特征区

该区长城分布范围以中原地区为主。地形主要为平原和丘陵,局部有高原和山地,整体地势较低。气候以温暖带半湿润气候和温暖带半干旱气候为主,兼有中温带半干旱气候。生业结构以农业为主,但在西北部的农牧交错带农业与牧业并存。历史特征主要表现为中华帝国成形之前(公元前7世纪至前3世纪)区域性国家的争战。

该地区长城遗存来自春秋战国时期的诸国之间及其与北方游牧民族的对抗,由于建设时期较早,长城构筑技术较为原始。主要包括战国秦长城、赵长城、燕长城、魏长城、中山长城、齐长城、楚国长城等。

② 秦汉长城与明长城地理-历史特征区

该区长城分布范围以内蒙古高原南缘和东北平原南缘为主,呈东西向带状横跨中国第二、第三地形阶梯,西起河西走廊西端,东至辽东。地形构成多样,以山地和高原为主,兼有平原、丘陵、盆地等多种地形。地势西高东低,但整体平均地势较高。气候以中温带干旱气候、中温带半干旱气候为主,东部兼有少部分温暖带亚湿润气候和中温带亚湿润气候。这一地区主要为农牧交错带,生业构成上农业与牧业并存,而东部局部存在农耕-渔猎交错带,农业与渔猎业并存。历史特征主要表现为中华帝国与游牧民族、渔猎民族的对抗。

这一区域地形地貌多样,覆盖了大部分农牧交错带,生业构成复杂,是在近两千年历史上中华帝国与游牧民族和渔猎民族政权对抗最为频繁和激烈的地区,历经数次政权和疆界变化。因此,这一区域长城的位置、形式、构成、构筑工艺都随不同自然地理条件、不同政权疆域、不同时代的建筑技术发展而有变化,是长城位置、形式、构成系统和构筑工艺最为复杂和多样化的特征区。长城遗存主要为秦汉长城和明长城,以及南北朝长城(北魏长城、北齐长城、东魏长城)。

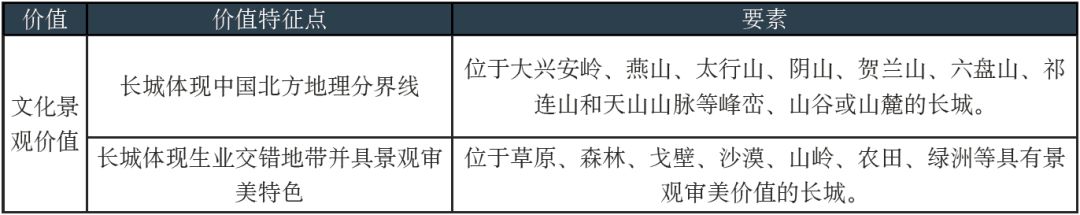

③ 金界壕地理-历史特征区

该区长城分布范围以内蒙古高原东部为主,呈东北-西南走向。地形主要为高原,地形开阔,地势较高。气候以中温带半干旱气候为主,东北部兼有少部分中温带亚湿润气候。生业构成以游牧业为主,在东部兼有渔猎地区。历史特征主要表现为渔猎民族与游牧民族的对抗。

这一区域地势起伏平缓,少天险可借;并且内蒙古高原东部的沙漠、沙地(呼伦贝尔沙地、科尔沁沙地、浑善达克沙地)等风沙地貌地下多沙,土质松散,不利于构筑地面墙体防御工事,因此该地区长城为壕堑形式,长城遗存主要为金界壕。

④ 汉唐烽燧地理-历史特征区

该区长城分布范围以西域塔里木盆地、吐鲁番盆地和准噶尔盆地的边缘为主。地形主要为高原盆地,地势较高。气候为温暖带干旱气候、中温带干旱气候。生业构成以绿洲农业和畜牧业为主。历史特征主要表现为中华帝国对西域地区的管辖与经营。

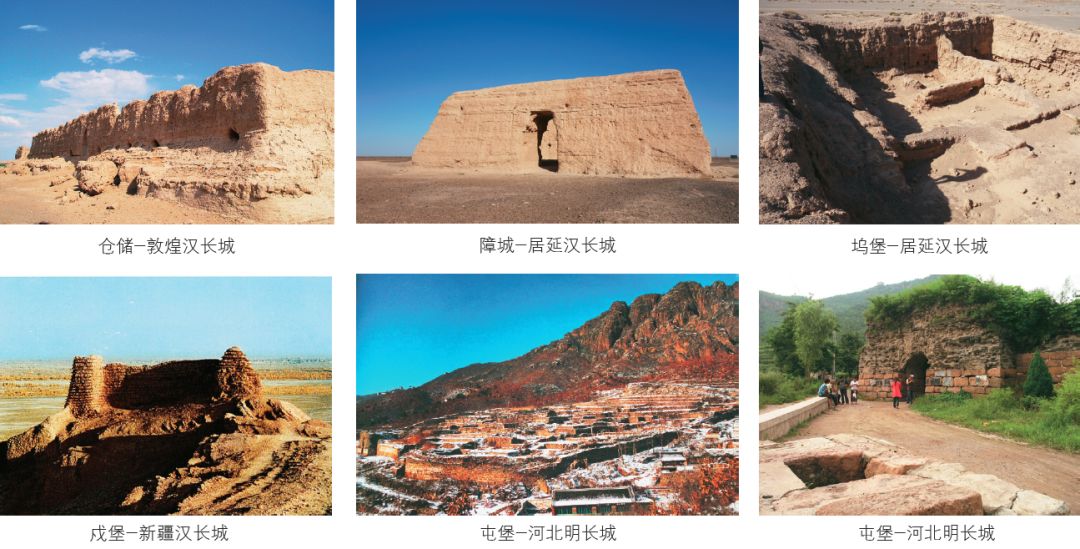

这一区域中央是广阔的塔克拉玛干沙漠,人类定居点线性散落于昆仑山脉、阿尔金山脉和天山山脉的山脚绿洲,历史上多属西域诸国。汉唐时期,政权影响和军事力量向西域延伸扩展,并沿此线形成丝绸之路。由于地广人稀且聚落呈点状分布,无须建设连续的墙体进行军事防御,因此沿区域内主要交通线构筑烽燧和戍堡系列,集军事警戒与交通保障于一体,以保障汉唐在西域的交通、管辖与经营。长城遗存主要为汉代和唐代的烽燧和戍堡。

图6/历代长城分布与自然区划图

2.3. 长城地带作为亚洲内陆交通线是沿线文明与文化交流的重要纽带

长城不仅仅是边疆的防御边界,同时也连接了中华文明与周边多种文明,是丝绸之路跨区域、跨文化交流、文明对话的重要纽带。以长城的不断修筑为载体对亚洲内陆农牧交错地带,包括东亚平原、草原、丘陵、山地,中亚的沙漠与绿洲,亚洲内陆青藏高原,以及高山盆地地区等的历史产生长期而显著的影响,主要表现在政权衍变、经济方式、文化宗教等方面。

长城沿线的烽燧瞭望、交通驿站、马市贸易等空间场所客观保障了亚洲内陆东西、南北向的贸易畅通;长城沿线的寺庙等宗教信仰空间促进了亚洲内陆交通沿线的多民族交流与文化繁荣;长城沿线汉人“筑城以卫君,造郭以居民”(《吕氏春秋》)的治国制度、农耕经济模式下“度地制邑,量地居民”(《礼记·王制》)的经营理念、基于修筑城堡屯田屯兵的城池控制模式,深远地影响了沿线区域的城镇发展与空间布局。

图7/长城屯戍聚落示例

2.4. 农牧交错地带的人地互动方式

长城地带是不同的地理单元与气候区域的过渡地带,是旱地农耕与草原游牧的分界线,在此区域尤其在脆弱的环境、资源条件下修筑巨大的防御工事,并屯住大量兵力是对人地关系的独特挑战和应对。

长城在2000多年不断演变与修筑的过程中,从中原和南方地区迁徙大量移民实边,促进了中国南、北方之间,长城内、外之间的文化交流与风俗传播。长城大量屯堡聚落、屯垦沟渠、农业灌溉设施等遗存,见证了通过移民实边、屯种开荒等方式充实了农牧交错地带的生存人口,对长城地带的开发与经营,对自然环境和人地关系产生了广泛深刻的影响,是人类活动在制度、政策、经济等多层面与脆弱的自然环境之间的相互作用的杰出范例。

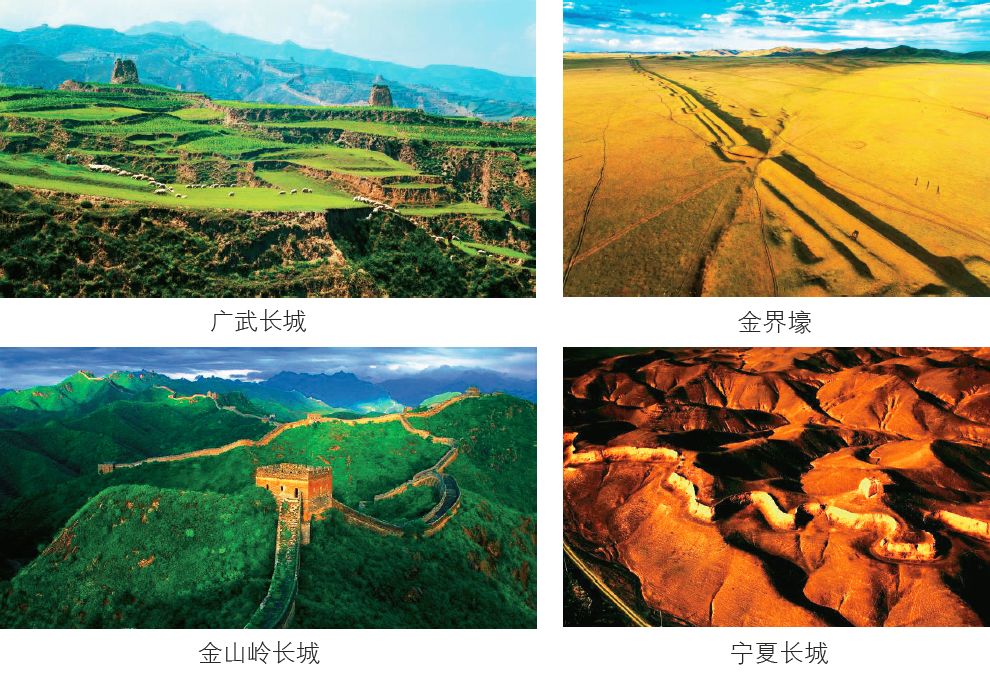

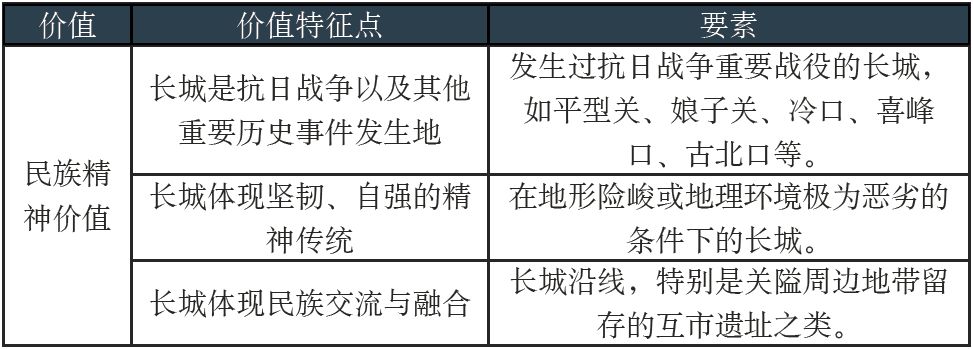

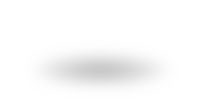

图8/长城文化景观示例

2.5. 长城呈现了人工与自然结合的文化景观

长城地带丰富多变的自然地理、地形地貌特征具有独特性。长城的选址与布局因势利险,巧妙地利用途经区域的山险、河险等地貌特征,壮观的人工建筑工事蜿蜒于其所经过的大地之上,与高山、河谷、丘陵、草原、沙漠、绿洲、高原等多样的自然地理环境相融合而形成独特的景观,是人工与自然结合的文化景观典范。

表3/长城遗产价值及其要素表II:文化景观价值

3. 长城,中华民族坚韧自强、众志成城、包容开放的精神象征

长城,为防御外来入侵而修建的长城因其修建过程的艰难困苦,不仅成为中国古代文学的基本题材之一;还在漫长的历史演进中,逐渐衍化成坚韧不屈、自强不息的民族精神之象征,激发了国家艰难时刻的民族团结、众志成城的爱国精神,倡导了国家昌盛时期的守望和平、开放包容的时代精神,成为实现中华民族伟大复兴的强大精神力量,对于中华民族的过去、现在和未来均具有无与伦比的精神象征意义。

3.1. 长城是中国古代文学基本题材

长城,作为代表中国古代边塞的基本题材和独特意向,在涉及边塞与战争的文学作品(特别是边塞诗)中大量出现,可代指边疆,可代指战场,甚至可代指护国猛将。文学作品借助这一意向,或表达建功报国的豪情,或一叹壮志难酬的愤慨,或讴歌边塞壮美风光,或批判统治者的开边黩武,或揭露战争残酷与戍卒艰苦,或抒发边塞征人怀乡的幽思,题材多样,形象鲜明。在各类文学作品的反复吟咏下,长城的文化内涵不断深化与丰富,人文价值与精神价值不断提升,成为中华民族重要的精神象征。

3.2. 长城象征了团结统一、众志成城的爱国精神

长城,在悠久的历史进程中对历代抵御外辱、守卫边疆起到了重要作用,是边塞军民戍边御敌的依托,凝聚了团结统一、共御外辱的爱国精神和民族情怀。在抗日战争时期,中国军民在山海关、古北口、喜峰口、平型关等长城沿线英勇御敌,赋予长城更多不畏列强、众志成城的精神内涵。

3.3. 长城代表了中华民族坚韧不屈、自强不息的民族精神

长城,常选址于地势险要的崇山峻岭或环境恶劣的荒漠戈壁,历经数代戍边军民艰苦营造、开荒屯田,屡经战乱破坏但仍被不断修葺、巩固、扩建。其艰难困苦的修筑过程,与无数艰苦卓绝的抗侵略斗争,正是中华民族坚韧不屈、自强不息的民族精神的浓缩。

3.4. 长城代表了中华民族守望和平、开放包容的时代精神

长城,不仅是战时的工事,也是和平时交通、贸易的纽带。长城沿线的重要关口、互市遗迹、丝绸之路上的烽燧与戍堡,都见证了长城内外各民族和平交流、共同繁荣的历史,寄托了国家与人民对和平的向往,代表了中华民族守望和平、开放包容的时代精神。

表4/长城遗产价值及其要素表III:民族精神价值

结 语

长城,作为现存世界上规模最大的人工建筑遗存,因其非同一般的时空范围及其在地理-文化方面的丰富的特征、在地缘政治上的诸多历史作用,其价值研究当是一项长期的、不断深化和渐成系统的任务,不是一代人可以论定的。同时,伴随长城遗产价值不断深化的过程,必然也会引发遗产辨识的标准深化。本文目前所论及的长城价值,仅仅是一个粗略的开端,尚有待于在持续研究基础上的不断深化。

全文完,图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

陈同滨、王琳峰、任洁,中国建筑设计院有限公司建筑历史研究所。

美术遗产

文化城市

文化城市