——据说搞村镇的都关注了我们——

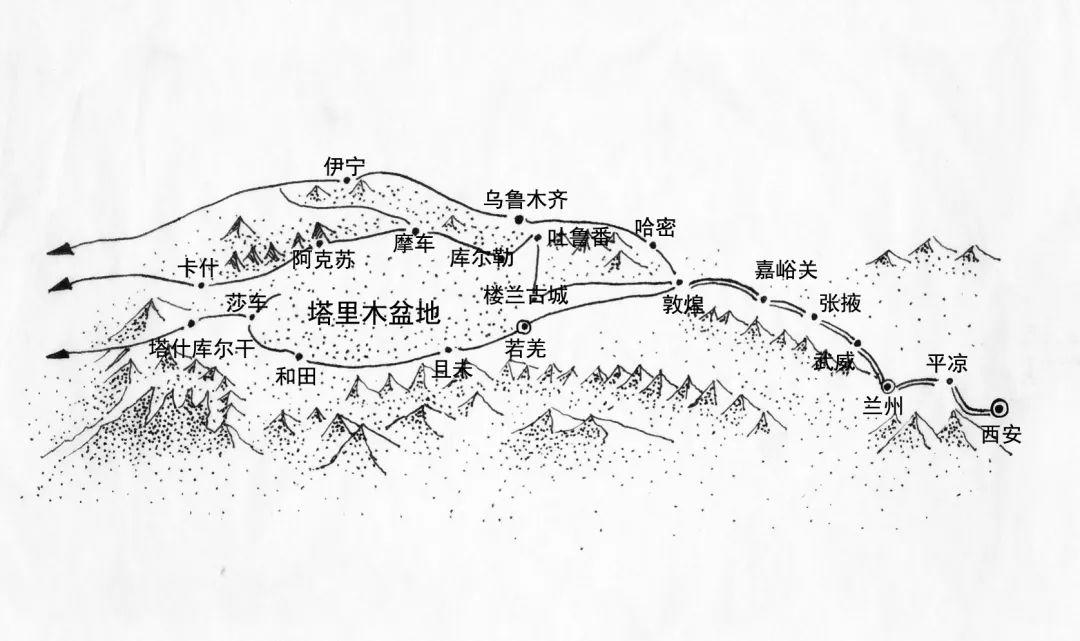

甘肃,自古就是丝绸之路的咽喉要道和商埠重地。横跨欧亚大陆直线距离8000多公里的丝绸之路,在中国境内就有4000多公里,而甘肃竟占中国境内的40%,处于丝绸之路的“黄金段”。早在2000多年前,满载着丝绸、瓷器、茶叶的驼队就穿行于狭窄的河西走廊,打通了中原与西域的商业贸易。

古丝绸之路路线图

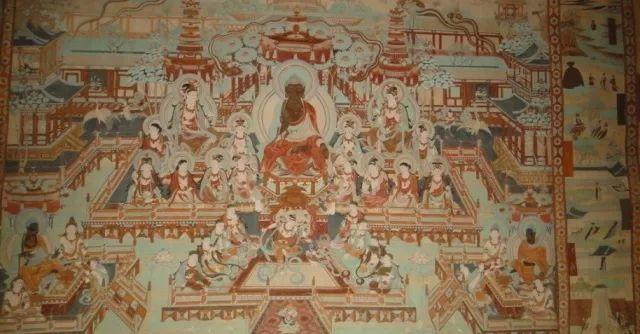

榆林窟第25窟南壁“观无量寿经变图”展示出

中唐时期文化交流场景

甘肃像一根飘带联系着亚欧大陆,承载着物质交易和文化交流。东西文明在这里相互激荡,不同民族在这里相互交融,不同的文化在这里碰撞。历经两千余年,积淀下蔚为壮观的民族交融的文化廊道。

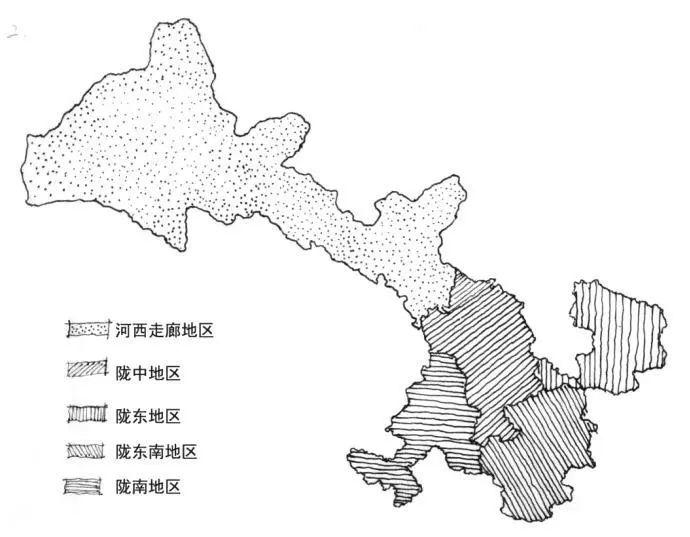

在形态多样的地域、多民族多宗教的背景下,甘肃的建筑形态也呈现出了多样化的特征。现在,我们就从陇南出发,一起从一个别样的角度感受“古丝绸之路”的建筑之美。

陇南

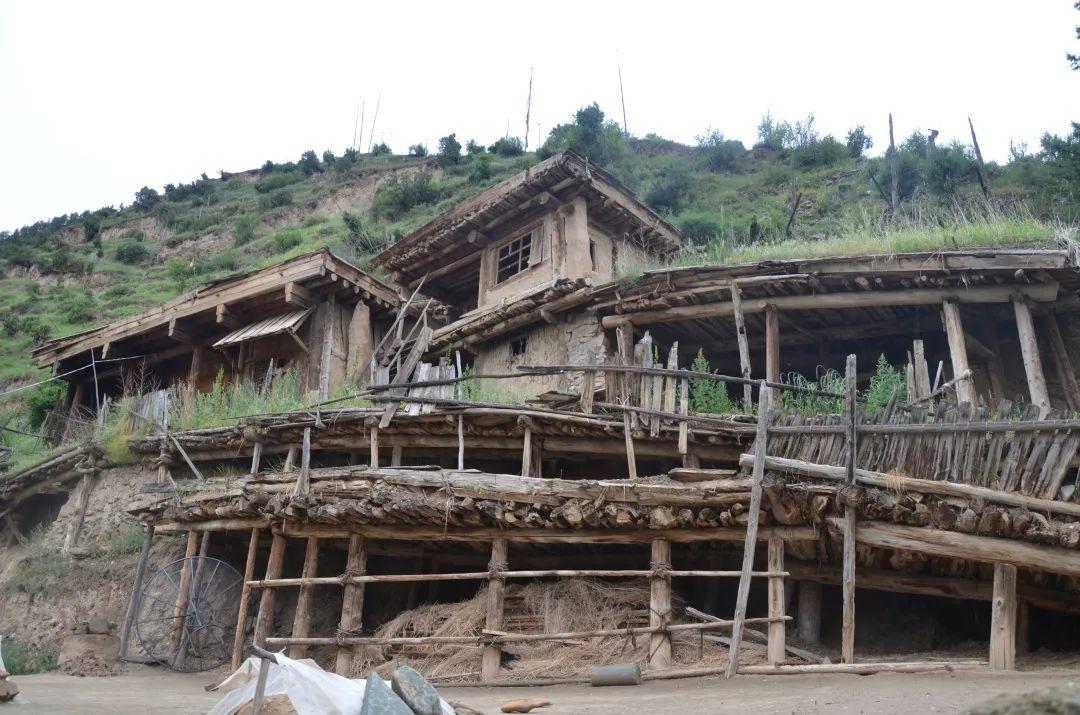

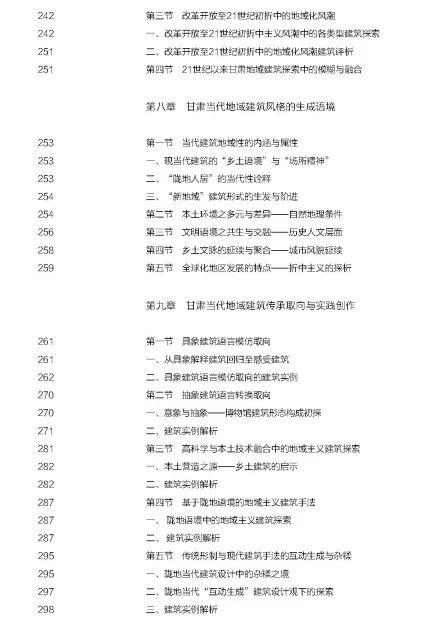

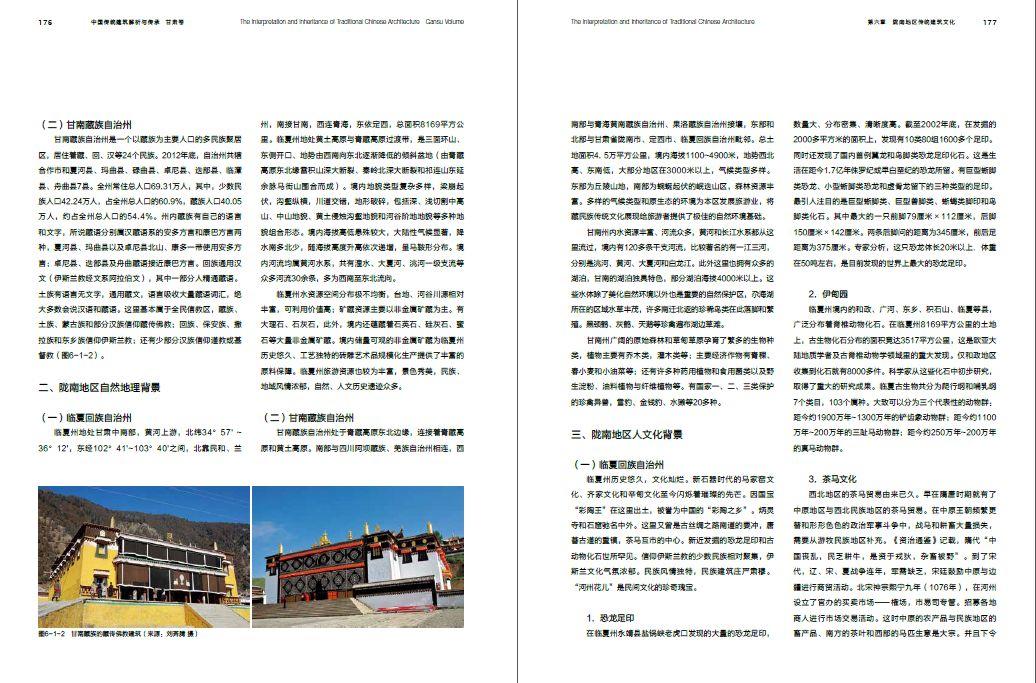

陇南地区位于青藏高原和黄土高原的过渡地带,因各民族的生产生活方式、宗教信仰和行为习俗,都自成一体,形成了陇南地区复杂的社会环境,继而形成了多样的建筑形态。

林区的的榻板房

牧区的帐篷

土碉房

藏族传统庄廓院

陇东南

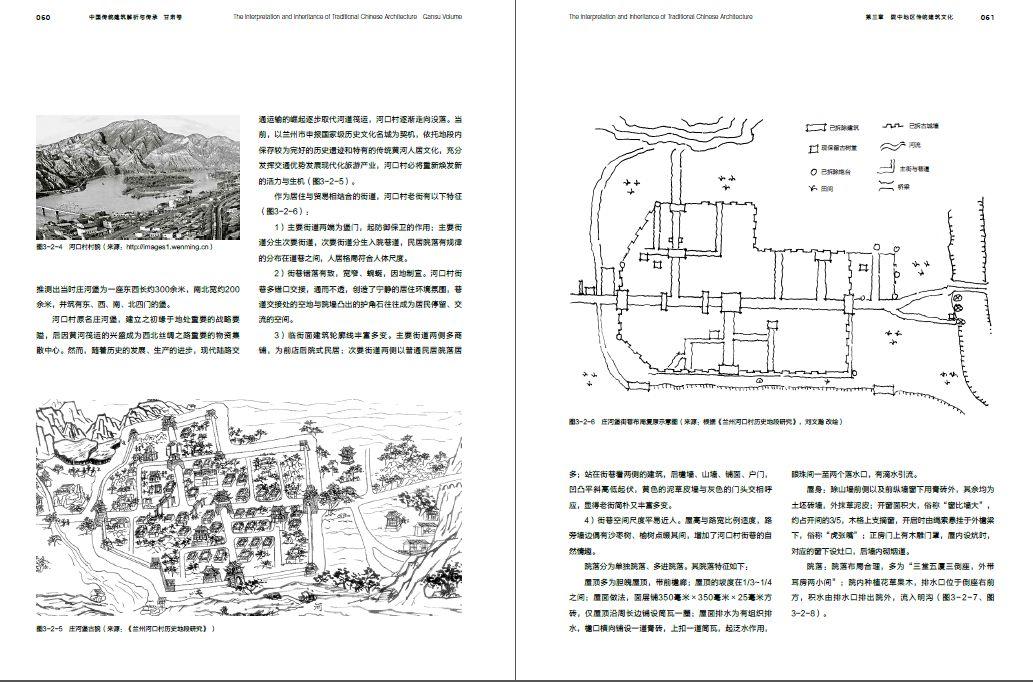

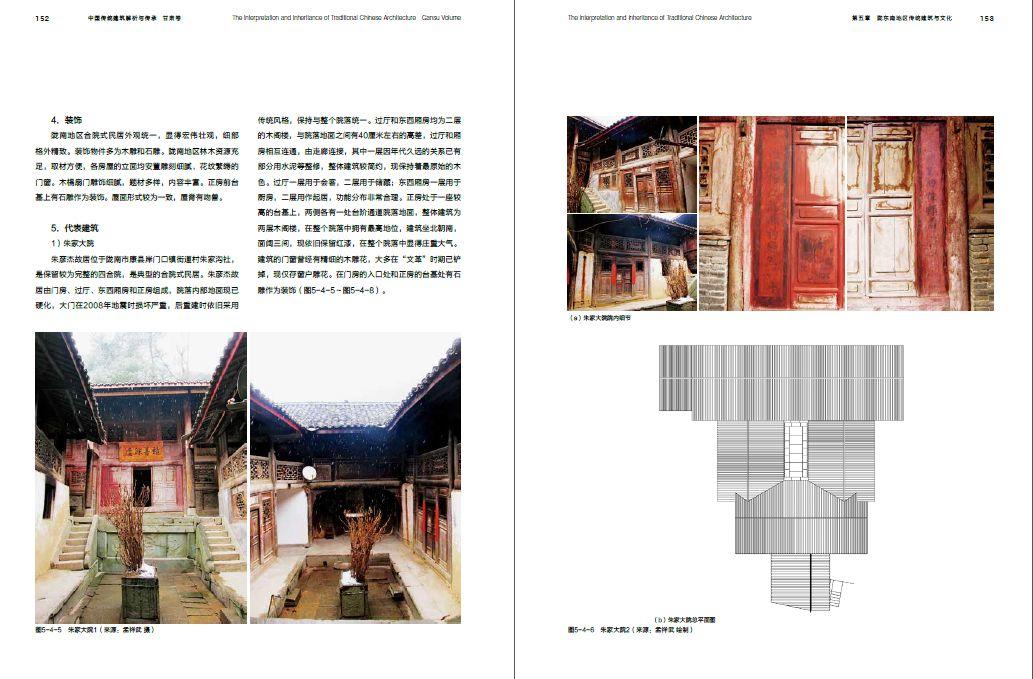

陇东南位于甘肃东南部,是中国历史上农耕文化、畜牧文化和渔猎文化交汇积淀的地域,也是汉族与少数民族文化交融、并存的地域。这种地域特点不仅仅留存于社会形态中,也留存于建筑之中。

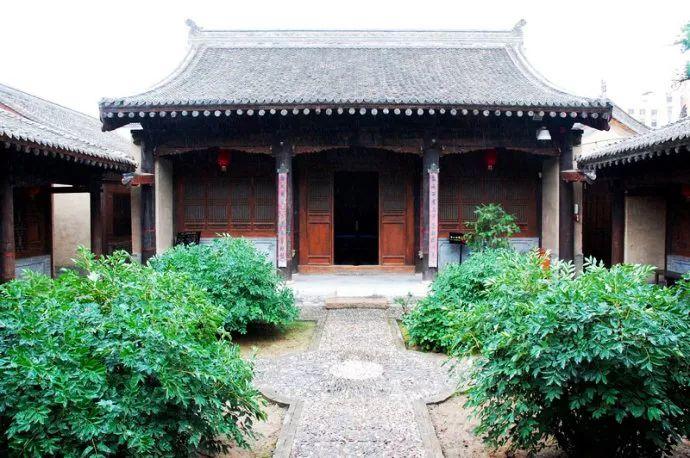

秦陇四合院

秦巴山区板屋

秦巴山区合院

羌藏板屋

陇东

陇东是中华民族早期农耕文明的发祥地之一,其独有的黄土高原代表性传统建筑,朴实无华、敦厚纯真。

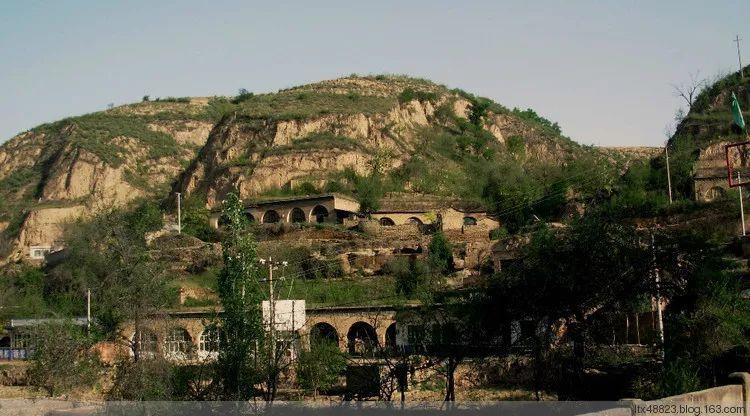

靠崖窑

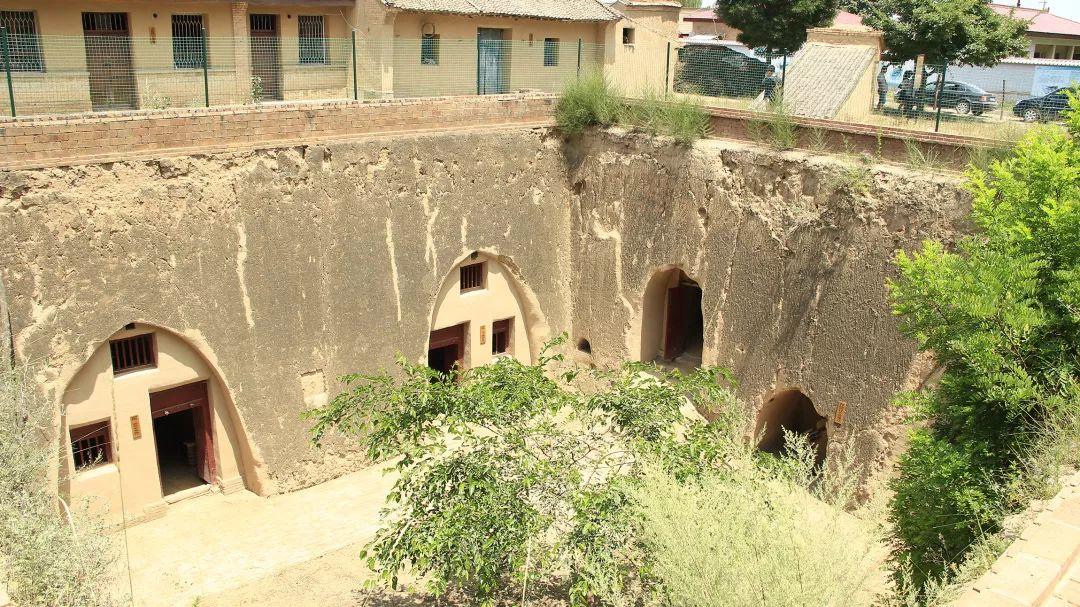

地坑窑

陇中

陇中地区在历史上是联系西域少数民族的重要纽带,在沟通和促进中西经济文化交流中发挥了重要作用。不但有祠堂、书院、庙宇,还有多样的合院建筑。

高氏祠堂

城隍庙

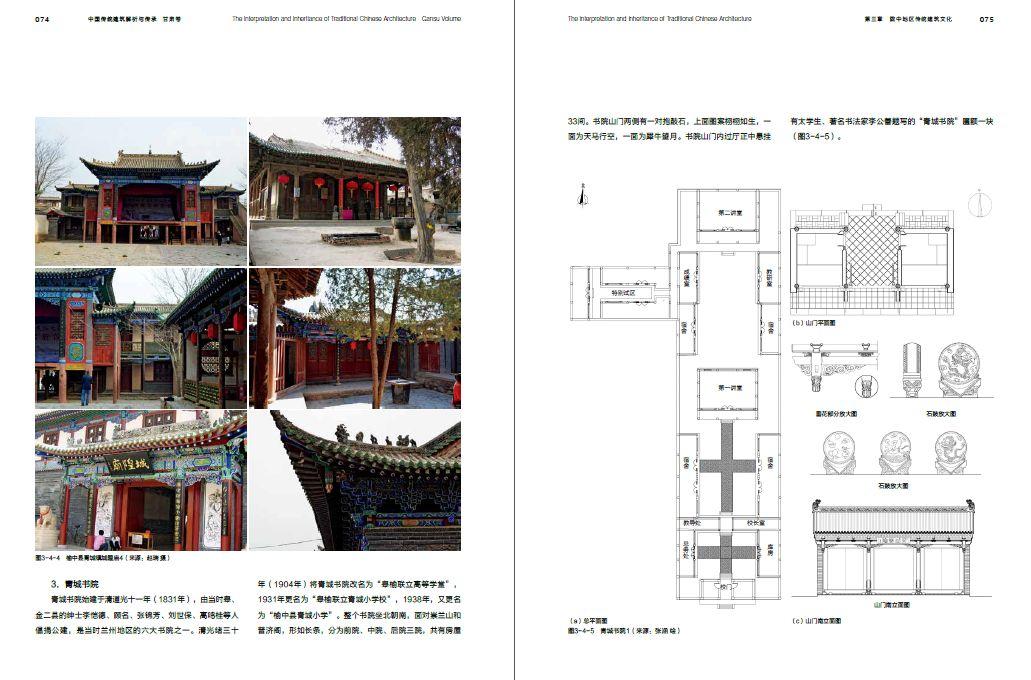

青城书院

罗家大院

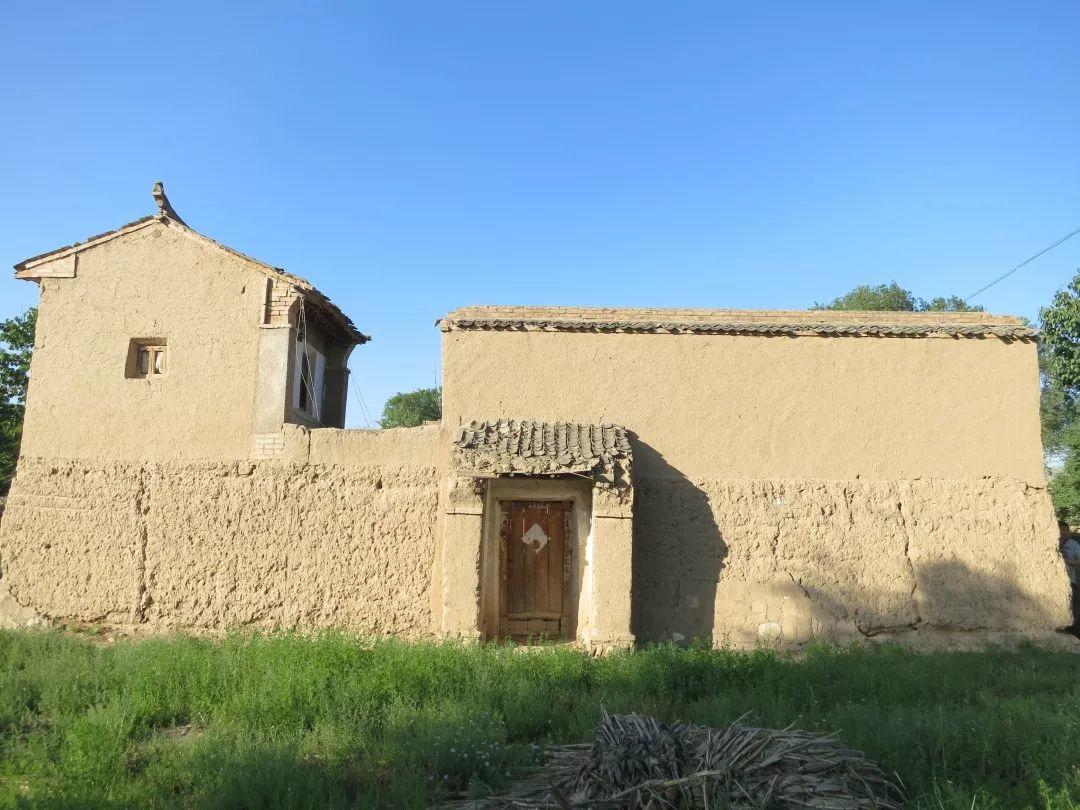

夯土围墙庄堡式四合院

高房子

庄堡式民居

河西走廊

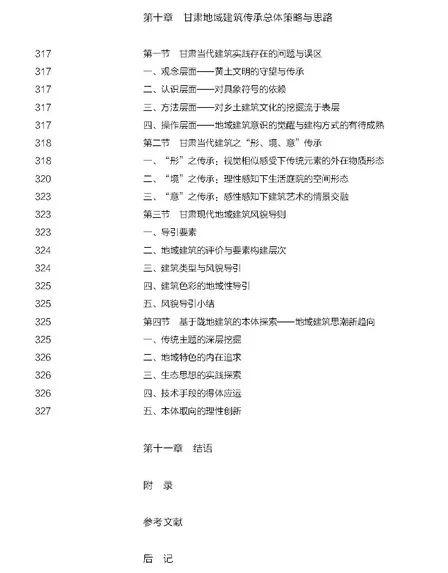

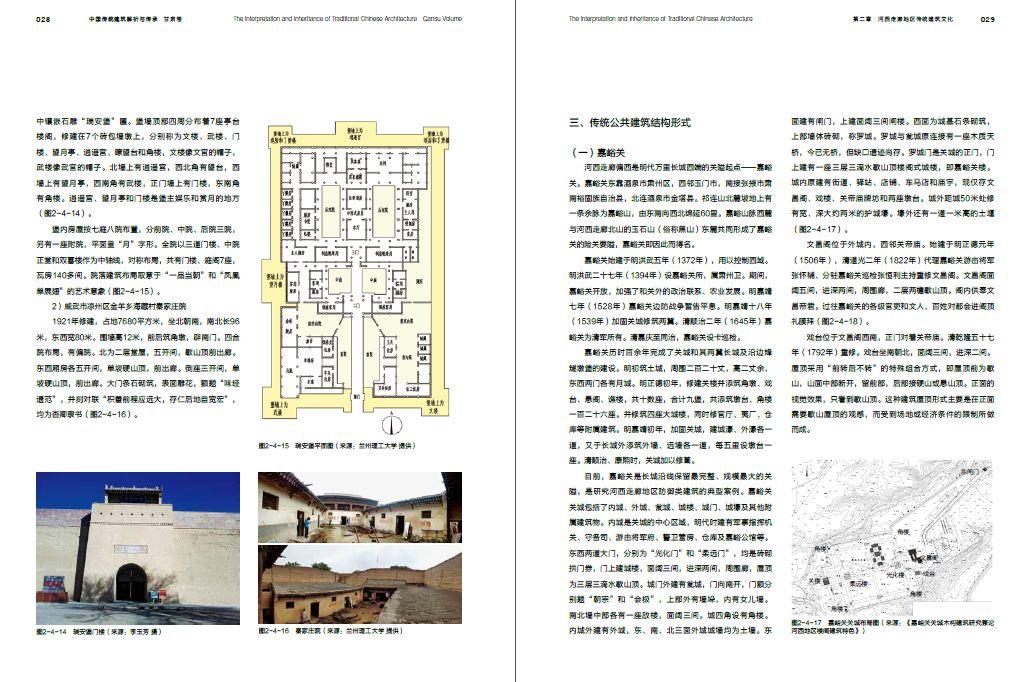

多元共生、兼容并蓄是河西走廊地区典型建筑文化的重要特色,其复杂的民族和宗教文化之间不断地相互融合,淋漓尽致地将文化的融合展现在建筑之中。

典型建筑如:堡寨、寺院、夯土民居

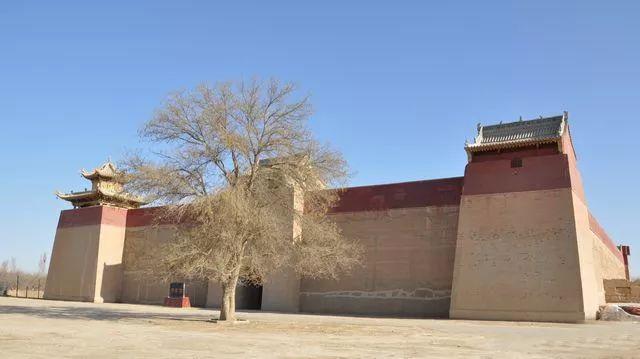

堡寨

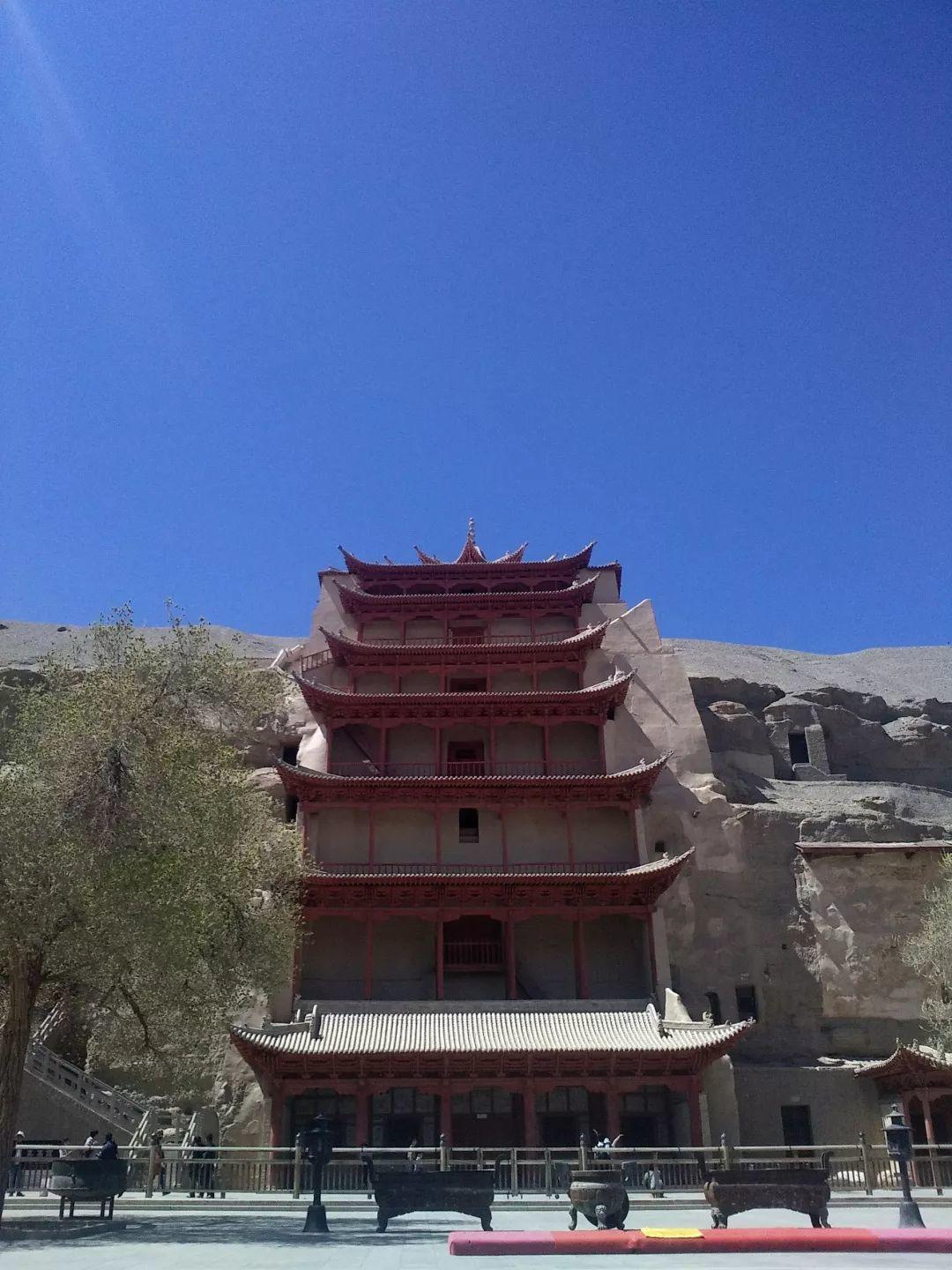

莫高窟

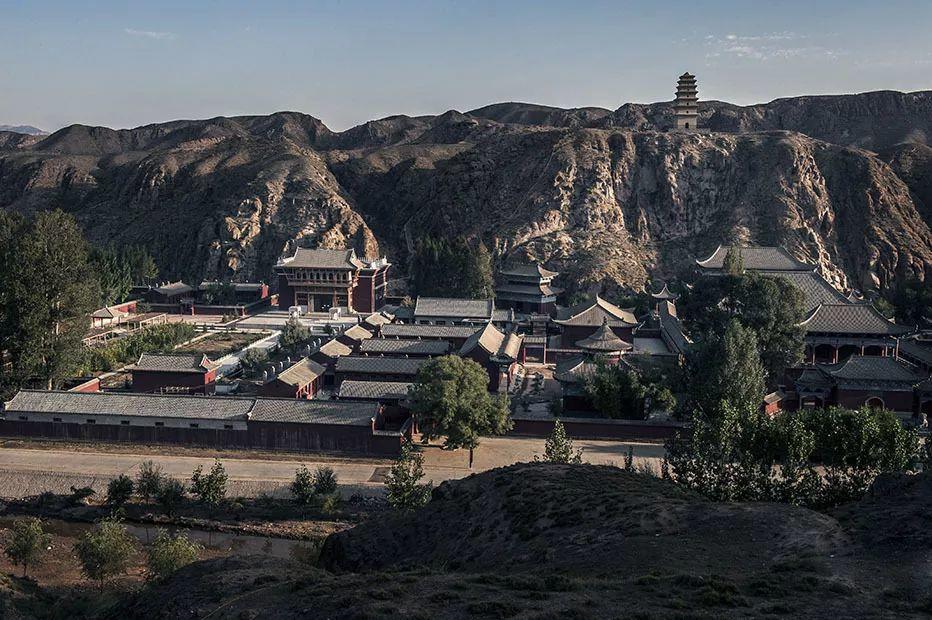

河西走廊寺院

“古丝绸之路”的文化廊道带来了文化的过渡性,也决定了陇地建筑呈现多元并存、杂糅交融的特点。

甘肃建筑经过时代的变迁和现代化潮流的冲击,现当代建筑也在传承和发展中不断的探索和创新。地域、民族、气候等因素基于了甘肃地区建筑特有的材质肌理和构建手法,并形成了独特的空间意境。在现当代的传承中针对当地的风貌特色,更加注重人居环境、地域文化以及未来的可持续发展,将“形”、“境”、“意”的传承更加适应建筑的未来发展。

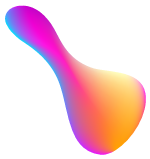

敦煌石窟文物保护

研究陈列中心

金昌文化中心

兰州城市规划展览馆

从远古时代的贸易,发展到今天的世界经济体系,其中,古丝绸之路经济带发挥着重大的纽带作用。“古代丝绸之路”的贸易往来不但打通了中欧的经济体系,更促进了民族文化的发展与交融。进而,对甘肃地区建筑的建设发展产生了不可或缺的影响,并烙下了历史的印记。

更多内容,请关注↘

甘肃编写组

组织推进:杨咏中

组织人员:蔡林峥、任春峰、贺建强

编写人员:刘奔腾、张涵、安玉源、叶明晖、冯柯、王国荣、刘起、孟岭超、范文玲、李玉芳、杨谦君、李沁鞠、梁雪冬、张睿、章海峰

调研人员:马延东、慕剑、陈谦、孟祥武、张小娟、 王雅梅、郭兴华、闫幼峰、赵春晓、周琪、师宏儒、闫海龙、王雪浪、唐晓军、周涛、姚朋

编写单位:甘肃省住房和城乡建设厅、兰州理工大学、西北民族大学、甘肃省建筑设计研究院

订阅购买

以上内容均来自《中国传统建筑解析与传承——甘肃卷》的原文,本文仅为本书的缩略,若想要了解更多欢迎扫描下方二维码。

可单册购买,也可成套购买

或者点击左下角“阅读原文”直接购买

本系列丛书第一批和第二批已经出版上市,第一批共九卷,分别为:安徽 、广东、湖北、江苏、四川、云南、浙江、内蒙古、贵州。第二批共十卷,分别为天津、湖南、江西、广西、辽宁、甘肃、上海、山西、福建、陕西。

本系列丛书共31卷,北京卷、河北卷、吉林卷、黑龙江卷、山东卷、河南卷、海南卷、重庆卷、西藏卷、青海卷、宁夏卷、新疆卷还在出版发行的路上,敬请期待!

系列丛书推荐(点击蓝字即可查阅):

目录欣赏

内文赏析

本文内容由建工出版社提供

点

点击“阅读原文”,获取购书链接

文化城市

文化城市