原文始发于微信公众号(美术遗产):学人对话丨对话乔晓光:女性、儿童与文化遗产的未来

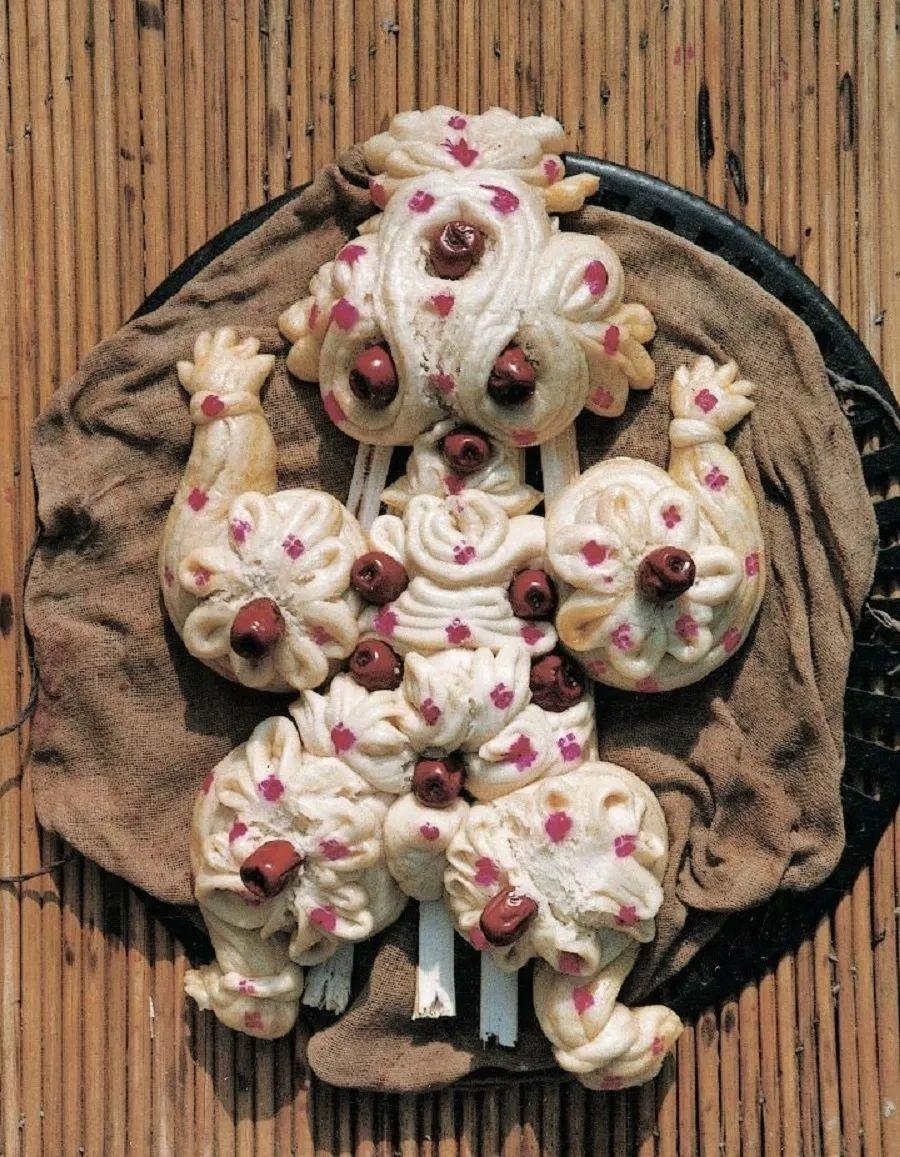

山西中阳乡村妇女制作的春节时使用的面花娃娃,充满了朴素圆满的生命力。

《民艺》:民间艺术是吉祥的艺术,很多都承载了生生不息、积极向上的文化观念,而当我们关注这些美好背后的创造者——乡村妇女时,我们发现,她们美好的剪纸背后都是一部生活的苦难史,但是,这些苦难和磨砺从未进入民间艺术作品中。您觉得造成这种现象的原因是什么?

乔晓光:的确,我们在多年的田野调查中,对大量老一辈妇女传承人进行过生平经历的关注和研究,我们发现,积极向上、乐观平等的民间艺术背后,充满了深沉的苦难,换句话说,民间美术作为一个艺术的文本,和妇女在生活当中的处境并不对位,或者说是恰恰相反的——民间艺术清新、刚健,充满了生命力和朴素的美好,但在现实的乡村生活中,几千年封建社会形成的许多陋俗与不平等的伦理价值观,普遍表现在乡村妇女的社会卑微身份的处境之中。在乡村传统社会观念中,妇女是传宗接代的“工具”,许多妇女因为生不了男娃而备受家族内部的歧视与伤害。更多的妇女在日常生活中,要忍受丈夫的打骂与压制,陕西俗语曰:“打到的婆姨,揉到的面。”

但是,为什么她们从不在民间艺术中讲述她们的苦难?因为民间艺术体现的是母性,“母性”和“女性”是不同的两个概念,乡村的民间艺术文本,体现的是女性呈现出来的母性情感和母性的文化价值,但是一个女性个体身份和处境,是没有渠道诉说和呈现的。所以我们看到,库淑兰在获得联合国教科文组织颁发的工艺美术大师称号后,她的个体命运并没有就此改变。因此,今天我们来关注民间艺术背后的女性群体时,应当超越“母性”的文化内涵,看到“女性”的命运和处境。这也是现在民艺领域女性研究中需要不断关注的方面。

当然,我们也看到,这样的序幕正在被缓缓拉开。1980年在中国美术馆举办了改革开放以来第一个大型剪纸展“延安地区民间剪纸展览”,展览首次给剪花奶奶们以民间剪纸艺术家的身份署名,这是破天荒的事情,剪纸的创造者从张大娘、李大娘,变成了有名有姓的艺术家;到了非遗时代,我们意识到妇女是传承人群的重要组成部分,开始对遗产背后的人予以关注和尊重,这些都推动了妇女社会身份平等和提升。

但总体来看,女性研究在中国发展比较缓慢,综观近三十年以来的女性艺术相关著作,带有明显的西方女性主义、女权主义思想的影响,而且关注的主体仍然是以女性职业艺术家为主,对乡村社会女性艺术家的关注还远远不够。此外,高校相关乡村女性艺术研究的专业方向及学术实践也十分缺乏,即使一些已经开展了非遗相关项目参与的高校,对造物传统背后人的关注与日常生活的研究仍然是十分薄弱的。

陕北佳县剪纸传人郭佩珍正在讲述她的作品《回忆》,郭佩珍的剪纸在表达个体农民命运的广度和深度上都达到了前所未有的水平。

《民艺》:女性作为民艺在乡村社区的重要创造和传承群体,从80年代的民间美术热,到21世纪文化遗产时代的到来,她们所掌握和传承的民间艺术发生了怎样的变化?这种变化又如何呼应了社会生活的变迁?

乔晓光:20世纪80年代,靳之林先生在延安地区进行民间剪纸和其他民间美术的普查过程中,发现当时六七十岁的奶奶们掌握的都是最传统的纹样,她们是民间艺术典型的自发性传承群体;到了90年代中期以后,伴随着社会的巨大变化,中国传统乡土社会迈入现代化、城镇化的进程中,21世纪初叶联合国教科文组织启动了非物质文化遗产的保护工作,真正开启了文化遗产时代,这时候,老一辈传承人,也就是80年代活跃的奶奶们相继退出历史舞台,新一代年轻的女性们开始成为传承民间艺术的中坚力量,以陕北地区民间剪纸为例,我们可以发现现在妇女们传承的纹样谱系相较之前发生了很大的变化,很多传统的老样子已经不再有了。

面对这样的变化,必须回到生活的基点来思考,我们知道,老一辈奶奶们的剪纸纹样是作为窗花或刺绣底样而被使用的,这种服务于生活和节俗中的传统,保留了更多原生的文化内涵。现如今,剪纸在生活中的使用场景逐渐消失,窗花不贴了,刺绣也不用了,年轻的女性传承人搬离乡村,进入城市,开始使用智能手机,与外界交流、沟通,这时,她们的剪纸更多从民俗生活中脱离,新的文化需求与新的生活题材,也为传统剪纸的发展带来了机遇与活力;目前很多民间艺术作品的创作都服务于展览、展会,以及城市的生活需要,甚至是一些私人客户的订制,加上妇女本身的审美和文化认知也在发生变化,因此传统的民俗型剪纸开始呈现多元化、“美术化”的特征,成为一个脱胎于现代生活的文化作品。而熟练掌握传统的老奶奶们并不熟悉新生活的需求,因此逐渐被边缘化。

已被联合国教科文组织评选民间工艺大师的库淑兰(已故),依旧生活在朴素和贫困中。

《民艺》:就您从事课题研究的多年经验,在进行乡村女性群体的研究时,有什么重要的研究方法和新的思考视角?

乔晓光:乡村女性艺术研究包含两层最基本的内容,一是乡村女性作为乡村社会性别身份在日常生活中的生存状态研究;二是乡村女性作为乡村民间艺术传承主体,其群体文化意识及个体艺术实践的研究。

从中央美术学院民间美术学科的相关研究来看,我们首先是从民间美术的视觉体系切入,最后回归到孕育民间艺术的日常生活和文化生态中。具体来说,即关注民间艺术创造者的个体命运,及其与整个社区文化传统的关联。这样的研究思路从延安鲁艺时期就已经开始,当时发现了陕北的民间剪纸,后来到了改革开放后,逐渐开始关注剪纸背后的妇女,意识到妇女群体命运的磨难和男女地位的不平等,由此逐渐开始了对乡村妇女群体的关注和研究。

落实到中央美术学院的非遗和民间美术研究专业教学,我们在本科及硕博士毕业论文教学中,都增加了乡村女性艺术研究的选题,鼓励并指导同学们选择这个题目,支持他们开展乡村女性艺术口述史和图像史的专题研究,也鼓励同学们以艺术社会学的视角研究乡村女性艺术。

而具体的研究方法方面,首先口述史的调查方法是最基本的方法,即围绕传承人生活阅历和师承及从艺经历的调查。调查的对象不仅是个体传承人,也要多层次地关注到乡村女性群体,以及所生活社区的整体文化背景。要把研究的传承人还原到她生存的活态文化生态中去,只有在她生活的语境中,我们才能更直接深入地靠近事实的观察与发现。而传承人在她自己的生活语境中,才会有自然和贴近内心的讲述。例如我们对库淑兰、郑蝴蝶等天才剪花娘子的个案的研究。

其次,我们关注的民艺领域是剪纸,因此我们在研究乡村女性创造的剪纸艺术时,也会采用剪纸艺术谱系及剪纸图像研究,首先是社区公共性群体文化程式与相关口传文化的调查与发掘。剪纸文化程式的生成,并不源自艺术需求,要回到乡村日常生存的信仰与生活情感需求中去发现。同样,对于剪纸图像,无论是图像志,还是图像史,都涉及群体化的图像文化母题的认同和基本的文化类型,也涉及个体性的纹饰与图像的添加与再创造。当然,谱系与图像的研究都需要口述史调查的支撑,这是民间文化共生一体的特性决定的。例如我们对陕北佳县剪纸传承人郭佩珍的研究,首先要通过她了解、发掘佳县民俗中日常使用的剪纸类型,以及各类型相关的纹样谱系。对比研究传承人家庭内部以及村社文化中的纹饰承继与流变。同时,对她的剪纸图像进行整体的收集整理、梳理分类。国内的民间美术图像研究是一个新的领域,还没有成熟的方法。西方艺术史研究中的方法可作为借鉴与参照,如欧文·潘诺夫斯基的图像志与图像学的方法,海因里希·沃尔夫林的形式分析方法。但西方艺术史的方法并不完全适应中国乡村日常生活中的民间艺术研究。

陕西省洛川县剪纸传承人杨梅英既是传统剪纸的高手,也擅长新剪纸创作。

另外还有偏重于社会学的方法,即通过妇女和社会的关联来研究艺术本体的处境。不仅仅是着眼于女性的生平,也着眼于推动整个命运的社会事件、社会运动以及社会所带来的种种机遇或不幸,即通过妇女来研究社会。通过社会的种种变化和发展来研究民间文化和民间艺术本体的处境。这种方法着重强调普遍性和关联性,是一种对文化命运的关注。

这里面涵盖了几个视角,首先是女性命运的视角,第二是文化遗产时代女性作为性别身份的视角,还有是研究艺术家个体的视角,研究她们所创作的艺术;除此之外,还可以关注民族社区的视角,即研究不同民族的女性群体和社会生活。

《民艺》:在传统乡村社会中,儿童是如何与村社文化,尤其是村社文化中的民间艺术发生关联的,在这其中,村庄中的女性群体,或者说是母亲,在其中扮演了怎样的角色?

乔晓光:20世纪80年代我们在陕北调查时,发现陕北的孩子们居住的窑洞里一本书都没有,也没有电视;走出窑洞,村里有学校,但学校是“复式教学”,一年级到四年级都坐在同一个教室里,四年级以后,孩子们就得离开村庄到乡里、镇上去上学。在这样的环境下,我就好奇一个问题,即村庄里孩子的成长是怎样启蒙的?

实际上,日常的民俗生活和乡村的社会生活构成了女性和儿童的重要关联,这其中有两个角度,首先是女性作为孩子的母亲对孩子的童年产生了最直接的影响,乡村里没有幼儿园,孩子在7岁进入小学之前,都是在家庭中生活的,而他(她)与母亲的关系又最为直接,在这个过程中,不仅通过生活的传习,例如何时吃饭、如何穿衣,什么年节贴剪纸,用什么图样,例如我们在研究老一辈奶奶的时候,发现她们的民间艺术基本都是十来岁前,和家里的女性长辈学的;除此之外,妈妈在哄孩子睡觉时,给孩子们唱的歌谣、讲述的故事,也对孩子的成长构成了潜移默化的影响。这种影响其实远远超越了民间艺术本身,我们看到,在传统乡村社会,性别成为一种艺术方式的传承前提,这不是艺术决定的,是女性在传统乡村社会身份的宿命。

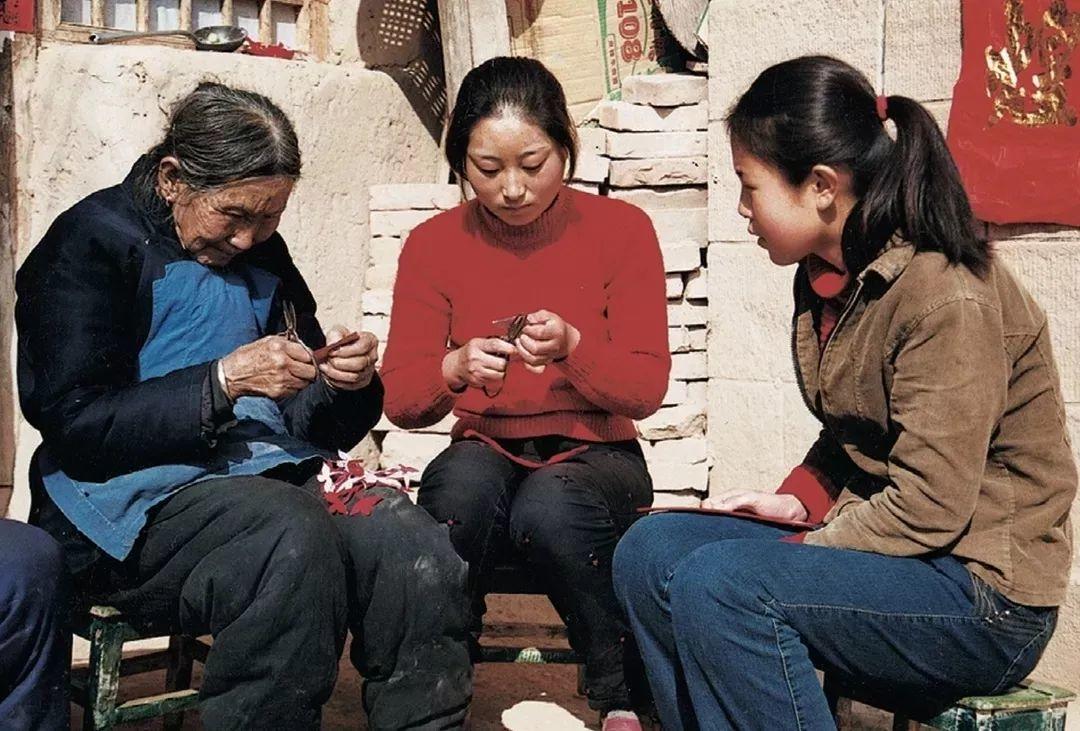

中央美术学院学生陈明溍对陕西佳县剪纸传承人郭佩珍进行了长期的口述史跟踪调查,对她的剪纸图像进行完整的收集整理、梳理分类。

在家庭之外,当孩子们大一点,走出家里的小院子,接触到的首先是村庄的生活,这时,村庄中的节日习俗文化作为一个大的社会生态,为孩子们的成长提供了知识的来源和启蒙,便也自然而然地与村庄中的民间艺术发生了关联。例如春节,孩子们参与跑社火;例如村里有人结婚,孩子们过去抢喜糖,无意中观看了整个婚俗的过程;还有村里庙会时的唱大戏、皮影戏⋯⋯以上这些民俗活动构成了村庄社会生活的内容,也成了儿童体验和参与民艺的途径。

但是今天,一切都发生了巨大的变化,互联网时代到来后,电子传媒进入乡村,从广播、电视,到现在的智能手机。它们提供了一个虚拟的生活世界,而这个世界的影响力和吸引力远远超过了传统的村庄生活,这时一个三五岁的小孩,也可以在乡村通过手机玩游戏、了解外面的社会生活,这种认知社会的途径跟妈妈的关系就不大了。这时候他们不再关注母亲所掌握的民艺、家庭日常生活中民艺的使用场景;当然在母亲这里也在发生变化,年轻的妈妈可能也在通过手机了解世界。虚拟的网络社会、信息社会正在介入村庄传统的民俗社会,为村庄中的妇女、儿童的认知提供了更丰富、复杂的选择,也确实动摇了民艺在村庄生活中的自然传习。

安塞剪花娘子潘常旺生前在教孙女们剪花

《民艺》:当民艺在村庄日常的民俗生活中淡化时,怎样让它更好地在下一代的儿童群体中传承下去呢?您提出“少年非遗”的文化传承概念,倡导将民艺资源与儿童美术教育联系起来,这对今天文化遗产的传承有什么启示和作用?

乔晓光:在我们对老一辈乡村女性传承人多年研究基础上发现,她们在传统的女红传习过程中普遍具有“童子功”现象,即许多民间艺术传人都是在七八岁至十六七岁之间,接受了文化记忆与民艺技艺的启蒙、熏陶和传习实践;同时我们发现,地域性文化的认知实践往往会影响传承人一生的文化选择与文化气质。

因此,我们提出了“少年非遗”的概念,民艺作为一种具有地域性文化特色的手工艺类型,对于“文化陌生”的年轻一代,少年期是启蒙与传习实践的最佳时期,而少年期生活地文化的启蒙与文化信仰的熏陶,对身心最初的成长也至关重要。如今,如何将民艺作为地域性文化与艺术资源,以适合的方式在少年阶段开展认知实践和启蒙教育,是需要重视和思考的问题。

乔晓光教授于2019年1月在“我们一起来剪纸少儿非遗传习活动”上,带孩子们体验剪纸的魅力。

教育部开展的“全国农村学校艺术教育实验县”工作,将农村学校艺术教育与社区文化建设相结合、与优秀民间艺术传承相结合,让农村学生享受公平优质艺术教育的同时促进了地方非遗和民间艺术的少年传承;国家艺术教育委员会“成就未来工程”中的“‘蒲公英行动’少儿美术教育专项课题”,将民间美术资源与美术教育联系起来,都为我们思考非遗或民间艺术在儿童美术教育中的介入提供了经验方法。

在文化快速流变的今天,我们的民族文化从农耕时代进入到工业化时代,传统村庄中通过家庭、节俗、仪式来传承民艺的途径趋向弱化,这时,文化怎么传递,文化的自我身份怎么认同,如何让不同民族将其独特的民族文化更好地传递下去,都需要通过儿童和少年这个年龄来进行认知传播和启蒙。

从另一个角度来看,学校的教育是稳定和重复的,它不断在“需求”,这为文化遗产的再生产和可持续提供了可能。我在美国考察哥伦比亚大学,发现他们有造纸工作坊以及造纸博物馆,完整地保存了中国造纸术的工艺、传统与文化。因此,现如今教育对文化遗产的消费和使用需求是巨大的,它推动了文化遗产的使用、认知,也启发着我们汲取文化遗产所带来的灵感进行创造。

文明转型期的非遗传承是多元化的,我们认为,民艺以及非遗的“教育传承”直接关系到文化遗产的未来。它不仅是儿童认知传统文化的启蒙途径,更是文化遗产时代,民艺发展、传承的崭新趋势。

发表于《民艺》2019年第2期,图片均由作者提供。

受访人:乔晓光,中央美术学院人文学院非物质文化遗产研究中心;

访谈人:裴诗贇,中国民间文艺家协会。

相关链接:

发掘乡村生活的文明故事:中央美术学院教授乔晓光谈传统剪纸艺术

美术遗产

文化城市

文化城市