古村公益行,我们在行动。

老北京城:讲述你不知道的北京

—— 古村落保护联盟

在以前为各位朋友简单介绍了北京城的内城、外城诸座城门,今天咱们聊聊老北京的皇城诸门。

北京皇城呈一个缺少一角的不规则甲字型

北京皇城位于明清北京紫禁城之外、内城之内,是保护紫禁城(宫城)的外围城墙,其始建于明永乐十五年(公元1417年),是在元大都皇城的基础上营建的,皇城也是北京城四座城垣中唯一一座由红墙黄瓦围就的城池,其墙高6米,周长近11公里,总面积约6.8平方公里。相较于外城、内城的防御功能,皇城更多的则是体现皇家的威严。明朝时皇城内不准百姓居住,清朝仍遵循明朝旧制,但允许一些满族立有战功人员的亲戚居住。

1912年为了便利交通从皇城南垣天安门左右两侧开辟南长街和南池子两处豁口,并于1917年改建为红墙黄琉璃瓦木梳背式顶的三孔拱券门各一座。从1912年开始至上世纪50年代,明清北京皇城墙陆续被拆除,目前仅中南海南墙及天安门东西两侧尚有小规模数段保存。

航拍皇城

如今介绍北京皇城历史文化的书和文章很多,但大多都会围绕两大话题进行一些探讨,一个是皇城为何在西南处缺角,另一个则是皇城到底有几座城门。

拍摄于民国时期的庆寿寺双塔

关于北京皇城为何在西南处“缺角”,比较有代表性的观点是:明朝所修建的皇城是在元朝的基础上扩建的,元大都西南角有一座古刹庆寿寺(又称双塔寺,位于今西单电报大楼处),该寺历史久远、香火旺盛,寺内的海云禅师更是被元世祖忽必烈尊为“国师”,因而忽必烈在修建元大都时为了保护该寺,特意让城墙拐了一个弯,将该寺院圈入大都城内。明朝初年该寺依然保存完好且香火鼎盛,明朝统治者担心拆除该寺会惹怒神灵,因而在修建皇城时有意将这座寺院闪了出来,北京皇城也因此在西南缺少一角。

北京皇城沙盘模型

关于北京皇城有几座城门,有两大观点。一种主张“天安、地安、西安、东安,四门说”,理论依据:清乾隆七年所编纂的《国朝宫史》。另一种主张“七门说”,理论依据:嘉庆年间所编纂的《大清会典》,所谓七门说就是把大清门、长安左门、长安右门这三座皇城前庭三门也包含在内了。如果说“七门说”具有理论优势,那么“四门说”则更被百姓所津津乐道,毕竟“里九外七皇城四,九门八典一口钟”的顺口溜已流传百年······

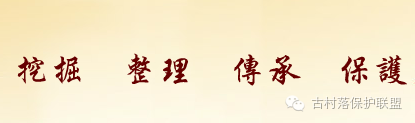

皇城城门之一 —— 大清门(民国改为“中华门”)

历史上的“大清门”位于天安门之南、内城正阳门之北,是北京皇城的正南门,古人以南方为尊贵,故而大清门又有“国门”之称。它是北京城中轴线上一座十分重要的建筑。大清门始建于明永乐时期,其称谓也是随着朝代的更替而变迁的,初称“大明门”,1644年满清入关“大明门”随之改名“大清门”,1912年清廷退位民国建立“大清门”又改为“中华门”。1959年因扩建天安门广场拆除了中华门,1976年在其原址上建立“毛主席纪念堂”。

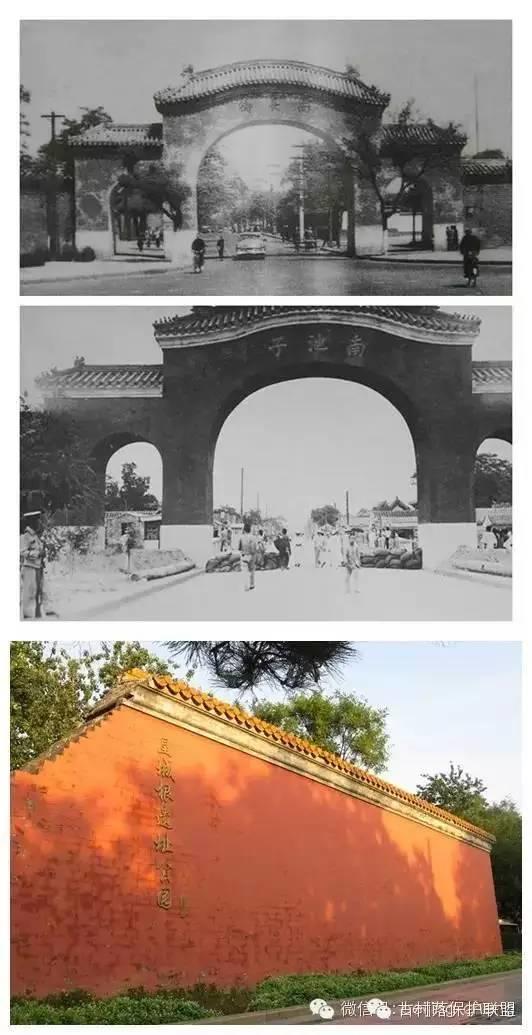

皇城城门之二 —— 长安左门

“长安左门”位于天安门前东侧。明清殿试后,朝廷会将“黄榜”经午门、天安门,东转出长安左门张挂在临时搭建的“龙棚”内,参加考试的举子们聚此争看“黄榜”,一时间有人哭有人笑,举子们一旦金榜题名,犹如鱼跃龙门。故长安左门又被称为“龙门”。 1952年因疏导交通而拆除。

皇城城门之三 —— 长安右门

“长安右门”位于天安门前西侧与长安左门坐落方向相反。明清时期每年霜降前会在这里举行“朝审”,将刑部死囚带入长安右门讯问,确认无疑者则绑赴刑场执行,有疑问者则缓决。囚犯一旦入长安右门如入虎口,凶多吉少,故长安右门又被称为“虎门”。 1952年因疏导交通而拆除。

皇城城门之四 —— 天安门

天安门那绝对是中国的象征!其始建于明永乐十五年(公元1417年)。最初名叫“承天门”,仅是一座三层五间式的木结构牌楼。到了明成化元年(公元1465年)改建成为面阔九间、进深五间的重檐歇山式城楼。明朝末年李自成攻入北京,“承天门”再次毁于战火。1644年,清王朝定鼎中原后于顺治八年(公元1651年)在废墟上进行了大规模改建,重建后的“承天门”改名为“天安门”,取“受命于天,安邦定国”之意。

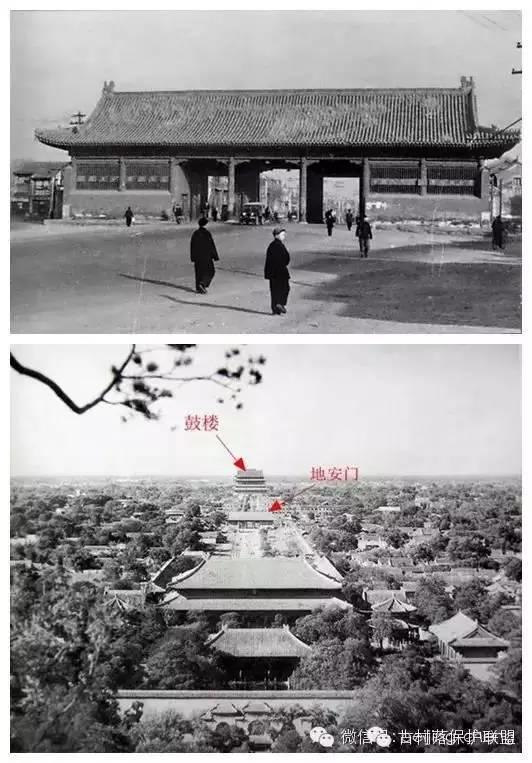

皇城城门之五 —— 地安门

北京城在城市格局上最大的特点便是对称、呼应,既然有“天安门”则必然会有一个“地安门”以寓意天地平安,风调雨顺。

地安门是北京中轴线上的重要标志性建筑之一,是皇城的北门,位于皇城北垣正中,南对景山,北对鼓楼,始建于明永乐十八年(公元1420年),清顺治九年(公元1652年)七月重建。1900年八国联军攻打北京城,慈禧太后和光绪皇帝便是出地安门,再出内城德胜门,出逃西安的。1954年因疏导交通而拆除。

皇城城门之六 —— 西安门

西安门位于北京皇城西墙中段偏北处,为皇城西门;其始建于明朝永乐十五年(公元1417年)。北京皇城的大清门、天安门、地安门均在中轴线上;而东安门、西安门则不在同一条直线上,明朝紫禁城西面有西苑、太液池等金朝、元朝遗留的苑囿,水域面积较大,所以自皇宫西华门无法向西直线行进,只好在皇城西墙中段偏北处设西安门,由北海与中海间的陆地通道通行。1950年岁末,西安门不慎失火遭焚毁。

皇城城门之七 —— 东安门

由于地安门毁于兵燹时间较早,因而几乎没有留下明确且清晰的影像资料;由于东安门在建筑规制上与西安门、地安门基本相同,小编仅以此张“地安门”替代“东安门”。

东安门遗址

东安门始建于明永乐十五年(公元1417年),其门西对宫城之东华门,东对玉河之“皇恩桥”。玉河即元代之通惠河,明代初仍为运输通道,喧闹之声达于宫内,故宣德七年(公元1432年)将皇城东墙东移,东安门亦向东移至“皇恩桥”东侧,原“皇恩桥”西侧的东安门旧址处改建为“东安里门”。1912年东安门毁于兵燹,北洋政府遂后在东安门旧址新修建一拱劵式三座门与皇城墙相衔接,这座门被称为“新东安门”。

由于“东安里门”和“新东安门”均为三座门形制容易混淆。其实并不难区分,用通俗的话讲,东安里门的门洞呈“方形”,新东安门的门洞呈“圆弧形”。“东安里门”和“新东安门”均拆除于民国年间。

以上便是历史上北京皇城诸座城门的简单介绍,如今仅有天安门得以完整保存·····

欢迎小伙伴们踊跃发言讨论,建言献策,共同为古村及优秀传统文化发扬光大尽心尽力。

讨论形式不限:比如文章留言、公众号留言等

投稿邮箱:gucunluobaohu@163.com

官网地址:http://gucunluobaohu.com [建设中]

—— 古村落保护联盟

原文始发于微信公众号(古村落保护联盟):京都风云 | 传说中老北京的皇城七门

文化城市

文化城市