通常,主家会先与地理先生沟通起屋意图和预算,踩勘场地并听取地理先生的建议。待主家通过购买或置换等方式求得用地后,地理先生结合主家意图、实际用地的山水格局和尺寸确定屋式配置关系。进而,地理先生与匠师合作,确定各部分尺寸与做法,以备料和建造。值得注意的是,地理先生由主家选定,梅县区南口镇侨乡村村民提及旧时主家往往会咨询三位以上地理先生,进行比较后才最终选用“合意”的一位 ① ;建房用地的求得在很大程度上需仰仗主家的经济实力和人脉关系,而用地的山水格局与规模将影响到房屋空间格局和形态风貌;此外,主家的身份和经济实力,还将影响到装饰题材、建筑材料与技术,乃至匠师的选择。特别是梅州作为侨乡,多中西合璧的“华侨屋”。不少“华侨屋”甚至是由主家聘请境外设计师绘图后带回家乡,由乡村具有出洋背景的“中间人”按图组织施工,更体现出主家对民居建成结果的重要影响。

① 根据 2019 年侨乡村潘氏淼叔等人的访谈。

现有民居研究对建房主体的关注多集中于地理先生和匠师及其建造技术,往往将民居的建成归结为地理先生的决策和工匠师傅的经验与技术。通常,民居选址、屋式选择、面宽和高度控制、门楼和什屋配置等方面被认为由地理先生决定,具体建造则由各工种师傅负责,主家的参与作用和影响未得到充分体现。

研究中主家的缺席使得影响民居空间生成的历史主体变得不完整,在一定程度上导致作为复杂文化现象的生活空间组织被简单化为“风水决定论”或物质空间形态类型“模型”的套用,带来研究的局限,比如:我们熟知民居类型,但对建房时类型选择的机制和逻辑缺少深入了解;我们研究民居形制,但对民居如何组织成形的过程缺少深入探究,因此难以深入解读民居空间的丰富差异及其文化意蕴和价值。

2 主家的屋式选择与组织策略

屋式,是指住屋的特征形式。在中山大学曾昭璇教授《客家屋式之研究》中,屋式为家屋型式之意[2] 。文中作者详细论述了客家屋式的正堂间、横屋间、围屋间、附属宅地(禾坪、口塘、化胎、屋后伸手等)和什屋等组成要素,以及行屋、棋盘式、伸手式等变型,但未见堂横屋、围龙屋、杠屋等当前梅州民居类型的常见称谓。

在村落调研中,地方屋式认知还表现出与场地风水“喝形”相关,比如:形态和空间格局上根据地理先生的“喝形”进行仿生像物式模拟的意识,以及民居在面宽和高度上与山体的匹配关系等 ① 。具体案例如茶山村绍德堂在屋面形态上对“蝙蝠挂墙”的模拟 ② 、桥溪村慎安居屋式对“蟹形”的模拟等。

① 根据 2015 年梅县地理先生薛文旭访谈。

② 根据 2017 年茶山村黄达民访谈。

屋式的提法在 20 世纪 80 年代类型学逐渐成为民居研究普遍使用方法之后较少出现。值得注意的是,无论是《客家屋式之研究》侧重屋式要素的选择与组合,还是地方屋式认知中强调结合地形的拟态操作,均体现屋式生成过程中历史主体的参与组织,其关注点与基于物质形态特征的类型研究存在差异。

本文着眼于梅州客家民居中主家对屋式的选择与组织变通,通过调研主家在祖堂与身份认知传统、用地和经济制约、联合建房成员的组成差异、其自身海外阅历与生活观念变化等诸多因素影响下的屋式选择、组合和调整策略,以及新变化的引入,呈现主家在梅州客家民居营建过程中的能动参与及其影响。

2.1 梅州客家屋式

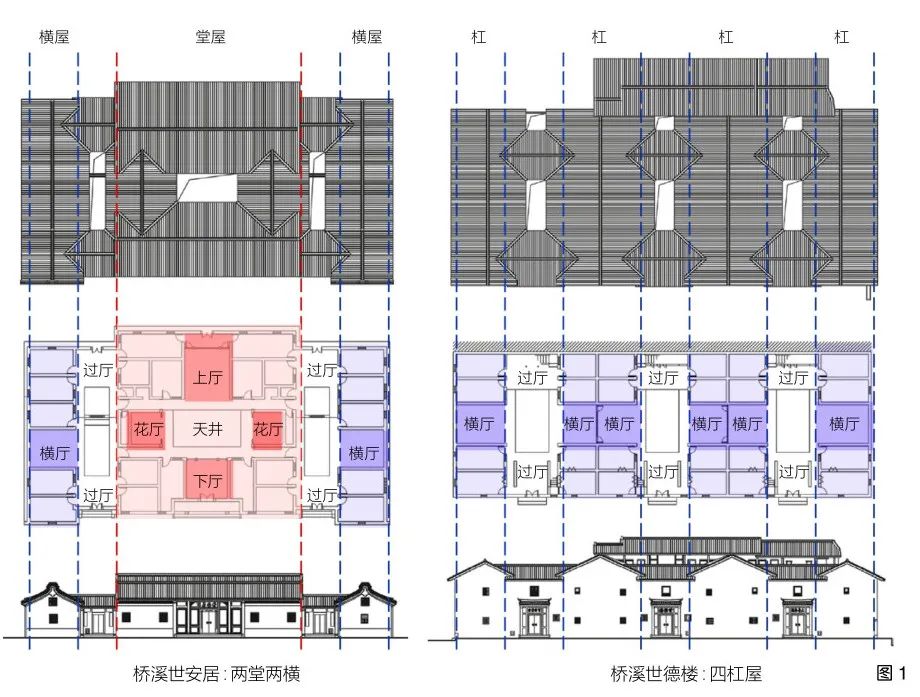

堂式屋和杠式屋是梅州当地村民认知中的两大屋式,二者的根本区别在于是否具有纵列堂屋空间(图 1)。堂式屋以中轴线上纵列堂屋为核心,沿纵横轴线配置水塘、晒坪、围屋或枕杠屋、化胎、风水林、横屋和杂屋等不同要素,形成单堂两伸手和三堂串 ③ 、堂横屋、围龙屋、十厅九井等。杠式屋则是由不同数量的横屋(当地称“杠”)组成,不设纵列堂屋。横屋之间为纵长天井,以两端前后过厅和中间过雨廊相连。杠式屋各列横屋中部也可设横厅用作日常起居的客厅和饭厅。民居坐向左侧的横厅通常作为主厅,用作祭祀近祖、举行婚庆和丧事等仪式的场所,其后墙通常悬挂去世近祖像,但不设神龛,不称为“堂”。杠式屋有单杠锁头屋、合面杠(双杠屋)、三杠屋、四杠屋等,规模大的达七杠屋(如茶山村同德楼)。

③ 单堂两伸手和三堂串是当地对仅有纵列堂屋而未设横屋的民居的称谓。单堂两伸手实际上由上下堂屋组成,但由于天井两侧花厅和下堂房间在屋面连成一体,形成上厅横向屋面连接两侧纵列屋面,入口门厅则夹在两纵列屋面前端的做法,从外观看也是山墙面朝前,类似合面杠,如桥乡寺前排村敦贻庐。三堂串则是纵列上、中、下三个厅堂,其做法通常为下厅和中厅及天井两侧花厅屋面连成类似杠屋的两个纵列,上厅保持横向屋面,如侨乡寺前排村始光庐。单堂两伸手和三堂串通常两层,由于二层设连廊连通各部分,村民常称其为“走马楼”。这两种民居外观似杠屋,内部为堂屋,既可独自建造(如侨乡塘肚村永安居),也常以“陪副屋”的形式建于堂横屋或围龙屋侧(如侨乡高田村老上新屋一侧的三堂串)。

由于堂屋纵列厅堂空间具有敬宗尊祖收族、获得神灵庇护等功能和象征涵义,体现礼仪等级秩序、祖先崇拜和家族观念,兼具教化作用,彰显屋主身份地位、经济实力和孝义品德,在村民认知中代表着“正统”的“理想型”,因而村民建房时会优先选择堂式屋。一般而言,如果主家具有品职、功名,或者经济和用地条件允许,大都会选择建堂式屋,甚至有村民认为“起屋就要建堂式屋”。

村民建房时如何确定屋式,与哪些因素相关?如果说作为“理想型”的堂式屋具有选择的优先性,那么什么情况下会选择建杠式屋?

2.2 祖堂认知与屋式选择

(1)家宅主神:主家家庭地位的彰显和尊崇

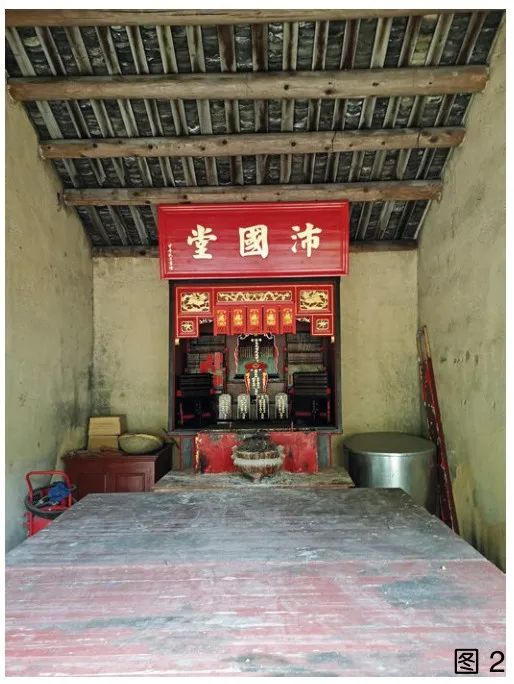

祠宅合一被认为是客家民居的重要特征。事实上,只有当堂式屋上厅设置神龛成为祖堂时,才成为真正意义上“祠宅合一”的民居。(图 2)

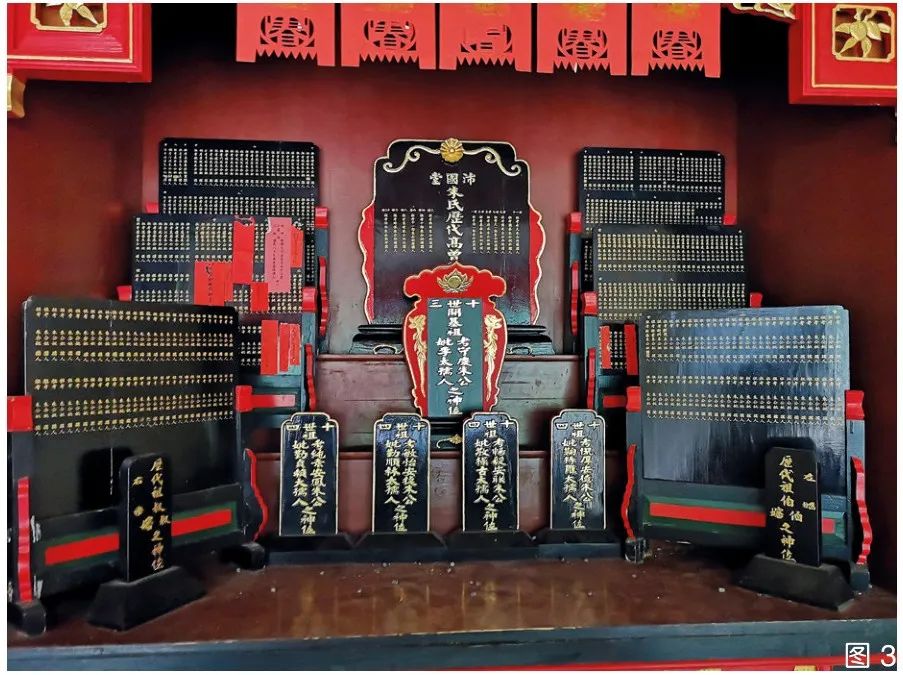

安放祖先神主的神龛通常位于上厅(祖公厅)后侧,其下为本宅龙神伯公位 ④ 。关于神主牌的摆设方式,通常会为建房者单独设立一神牌,放于神龛中轴线前端、香炉之后,作为家宅“主神”,并在神牌油漆和字体颜色等方面加以区别,突显建房者开基创业的贡献和重要地位,俗称“顶香炉”。建房者神主牌后为“某氏始历代高曾祖考妣之神位”,两侧以左昭右穆形式分列后世子孙神主,但各家具体排列方式存在差异。(图 3)

神龛通常在主家去世后设立,设立神龛需要举行“安龙转火”仪式,其中安龙仪式为安放龙神位,转火仪式则安放神主牌和香火炉。经过“安龙转火”仪式,主家成为具有荫庇本宅裔孙神力的“主神”,受后世长久祭祀。

比较以下两种情况可以看出设立祖堂对主家身份认知的影响:新建民居如不设立神龛,主家去世后通常需等到原居住老屋举行“安龙转火”仪式时按其世系写入神龛相应位置,成为老屋众多先祖中的一员 ① ;但如若新居设立神龛,主家在新立神龛中可以居于最核心位置而得到彰显和尊崇。

① 通常祠堂大修前需将祖神请出祖堂设于横屋横厅,待修缮完成后举行“安龙转火”仪式重新将祖先和龙神请回神座;又或每隔十几、二十年,家族会举行“安龙转火”或“趸龙”(也有称“蹲龙”)仪式以提升龙气、旺家族运程。每当举行“安龙转火”仪式,会将前次仪式以来逝去先人的姓名写入神牌。

(2)房支“始祖”:主家通过设立祖堂影响房支结构的能动性

神龛的设立,意味着以主家为“始”的一个家庭族群的建立。随着家庭世系繁衍和子孙兴盛,主家可能被认作房支“始祖”,民居则成为房支公祠。随着祖堂的设立,主家在家庭和家族中的地位被凸显。

梅县雁洋镇桥溪村世安居的建房者汀源公在屋内立有石碑,告诫子孙勿在宅中设立祖堂:“将来我世安居、祖德居两造屋切祈勿放祖牌,即余夫妇。不准放牌安香火为祠堂。” ② 碑文传递出民居安放祖牌和香火后具有祠堂的涵义。

② 世安居碑文断句如下:“将来我世安居、祖德居两造屋切祈勿放祖牌,即余夫妇。不准放牌安香火为祠堂。造屋原为儿孙后裔永久昌盛,不在乎安放香火。堂有庆公祠堂,龙神伯公千祈不宜安。世代冤仇,安至邪鬼,被害不浅。灶君不安甚小气,屋内安神多,安至邪鬼家神透外鬼,被害不浅。当天安天神为吉,大门神亦可。我后裔切祈遵行,吉我儿孙。后裔有能力造屋千祈不可多安神位。孔夫圣人云敬鬼神而远之。我平生信神安神,被害难言。我儿孙做得到不可欺人、不可横人、善事多作、恶事勿为,奕世荣昌,富贵绵远,心作良田,善为至宝。我世安居斗方,左大门正针,右大门辛戍缝针。左右大门及正身千祈不可信人惑。社官龙李氏之坟及拐坑昌尭之坟,不可信人云此两坟安全。有余星辰顶之坟到其时利年利月,放胆安葬吉。以上之言,我后裔切祈遵行。吉财丁贵,永远昌盛。中华民国癸丑二年九月吉日雨棠亲手立。”

族谱中由血缘关系决定的谱系结构是不以个体成员的意志而改变的静态结构,值得注意的是:通过设立祖堂,建立起以主家为始的家庭甚至房支族群认同 ③ ,主家在血缘谱系和家族房支结构中被凸显,体现出主家通过祖堂的设立获得身份认同并影响房支结构的能动性。

③ 后世裔孙为某一先祖立公祠,除了颂扬其功德外,更是意味着房支的确立。

(3)祖堂意识与屋式选择

立祠通常有两种情况:一是后世裔孙为某位先祖立祠,以追念其贤能与功德,强化裔孙的同支意识 ④ 。这类祠堂建筑由于并不作为居住使用,通常采用单堂两横一门楼形制,如梅县水车镇茶山村七世祖东松公建成绍德堂,并为五世祖君梅公立蒸尝。绍德堂现作为茶山村祖祠,东松公则因建祖屋被奉为“茶子山下立基祖” [3] 。另一种情况则是后世裔孙将祖屋认作祖祠或公祠。如桥溪村朱氏守庆公祠 ⑤ (单堂两横一门楼)和陈氏仕徳堂(单堂三横一门楼)、梅县南口镇侨乡村潘姓老祖屋秋官第(三堂四横一围龙)、品一公祠(三堂四横一围龙)、允彝公祠(两堂一横)和燕贻堂(两堂两横),均为单层的堂横屋或围龙屋。

④ 生前有着显赫地位或对家族有重大贡献的先祖,如村落开基祖、获得品职功名者,或是因贤能和功德而受到推崇者,将受到后世特别重视和认可,甚至后世裔孙会将本房脉的兴盛发达归功于受到上述先祖的荫庇,因而通过立祠以感其恩荫、颂其功德,也起着展示房脉实力和教化后辈的作用。此外,立祠需有一定的经济实力作为保障,通常立尝田以保障祭祀的长久。

⑤ 桥溪朱氏家族从八世万琏公由长教屯迁入搭寮开基,连续五代单传,一直到十三世守庆公生下四子,始分四房。朱氏后裔为纪念守庆公而将其民居作为守庆公祠,代替朱氏祖祠功能,成为朱氏供奉先祖和宗族的重要活动场所。原朱氏祖祠则用作供奉观音而俗称观音厅,成为乡村宗教信仰场所。但村中朱氏仍有四户人家坚持只认朱氏祖祠(观音厅)而不认守庆公祠作为祖祠,每逢岁时佳节到朱氏祖祠进行祭祀先祖仪式。在这四户人家看来,朱氏祖祠是万琏公开基祖所建,为桥溪朱氏的肇始,其历史地位不可代替。

从调研结果看,通常采用“堂”称谓的民居,如桥溪村仕徳堂、茶山村绍德堂、侨乡塘肚村燕贻堂等,除了展示姓氏和郡望身份外,自成一脉 ⑥ 的意识和象征涵义明显,其建筑均为单层的堂横屋或围龙屋,一般不选用仅有纵列堂屋而没有横屋的单堂两伸手和三堂串、两层的堂横屋和杠式屋。而采用“庐”“楼”“府”“第”称谓的通常为私宅,也有设立神龛的现象,但以祭祀近亲为主,分脉意识相对较弱,建筑可采用堂式屋的各种屋式,单层或两层均可。

⑥ 一旦建立神龛,则意味着从原有家庭中分离出去,建立新支。因为在客家地区,即便分家后各小家庭异财、分灶自食,甚至另建新居而异居,但只要不设神龛建立祖堂,则家庭成员身后仍将列入原来居住老屋神龛的神主牌上,受到这一支系子孙的祭祀,即便异居,仍属“一家人”。

侨乡塘肚村 15 队 25 号民居即清晰体现了祖堂分脉涵义对民居屋式选择的影响。据主家介绍,该民居建于20世纪90年代初,由于原居住老屋风水上对其所属房支不利,为摆脱老屋“亏房”风水对儿孙的影响,主家建新屋时坚持建带祖堂的单层堂横屋而不是独栋小洋楼。由于堂横屋需要更大用地,主家为此花费了几年时间与村民协商置换,最终因用地限制仅建成单层的两堂一横屋(图 4)。当地村民认为,仅有纵列堂屋而没有横屋的单堂两伸手和三堂串不能作祖屋,因此两堂一横屋可以看做是满足作为祖屋条件的双堂屋的最低限度空间配置。

在传统的祖堂观念下,主家具有通过设立祖堂以获得新身份认同并影响房支结构的能动性。因此,主家对自身在家庭和家族房支结构中的身份预设,可以通过设立祖堂以及选择相应的屋式和层数得以体现。

2.3 用地规模对屋式选择的影响

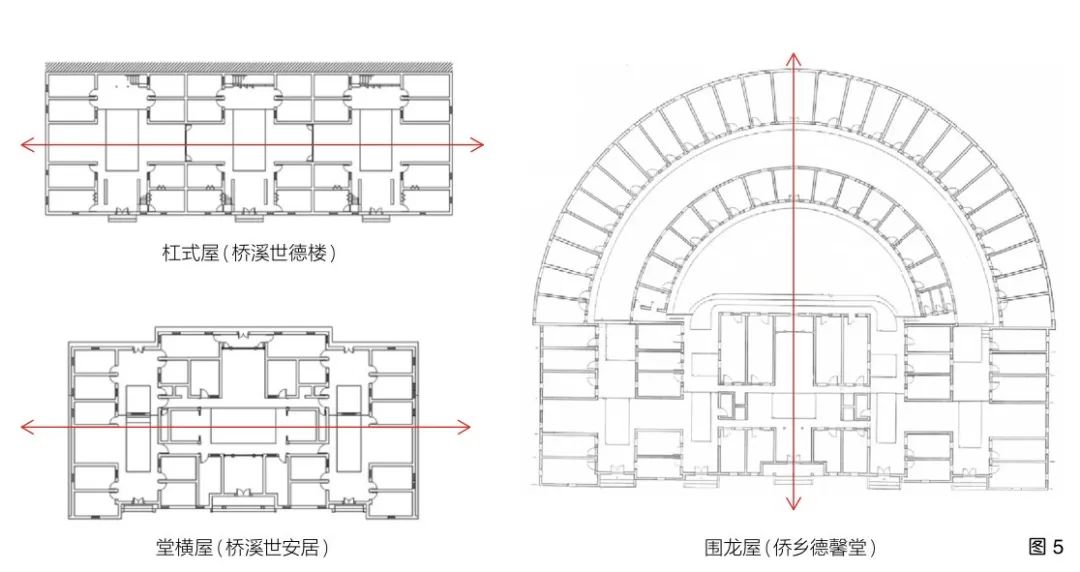

堂横屋和杠式屋在形态上具有横向扩展的特性,进深方向上具有灵活适应性;而围龙屋在后部建围屋,则要求用地有较大进深(图 5)。因此,进深较浅的用地只能建堂横屋或杠式屋,故而丘陵山地多建堂横屋或杠式屋,盆地村落多建围龙屋。可见,建房用地的面宽和进深尺寸是影响屋式选择的另一重要因素。

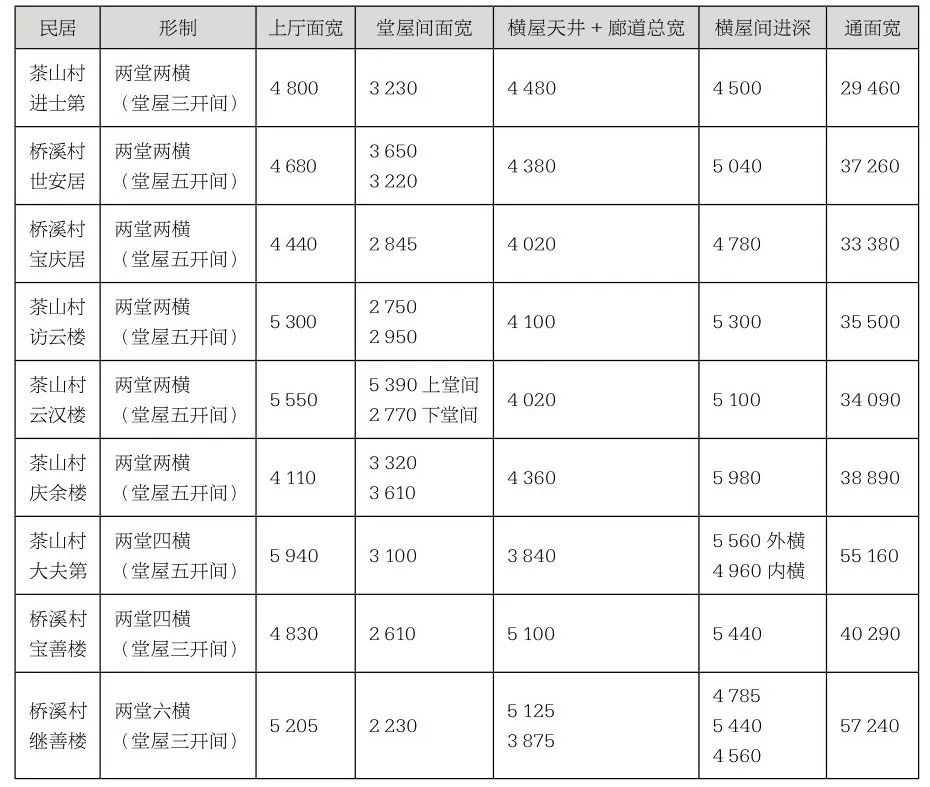

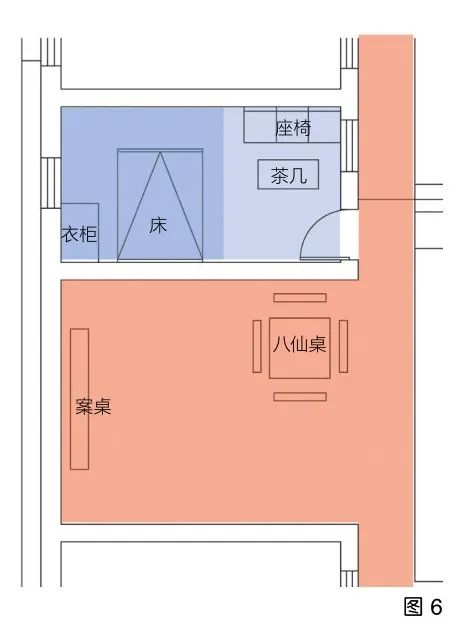

以表 1 所列茶山村和桥溪村堂横屋民居尺寸为参考,可估算两堂两横民居(堂屋三开间)所需用地的最小面宽:根据房间的习惯使用方式(图 6),横屋间床尾常设通往床后侧衣柜的走道,其面宽不宜小于 2.6 m。若堂屋间面宽取 2.6 m,其余尺寸均取表 1 中最小值:上厅面宽 4.11 m,横屋天井和廊道总宽 3.84 m,横屋间进深4.5 m,计得两堂两横屋(堂屋三开间)通面宽尺寸约为 26 m。

26 m 可作为建堂横屋所需用地面宽最小临界值的参考。当主家所求得用地面宽在26 m 左右或小于此数值,通常选择建三杠以下的杠式屋,如茶山村三杠屋培元楼面宽22.6 m、承庆楼面宽 26.1 m,桥溪村三杠屋燕诒楼面宽 24.99 m、衍庆楼面宽 25.1 m。如若用地面宽尺寸更小,则可建合面杠(面宽 13—15 m 之间)、单堂两抄手、三堂串,甚至面宽仅需 10 m 左右的锁头屋①。

2.4 经济条件制约下的屋式经营策略

除了用地规模,经济条件也是影响民居建房的重要因素。面对经济条件的制约,主家往往采取分期建房、扩建老屋或者建“陪副屋”等策略组织屋式。

(1)分期建房

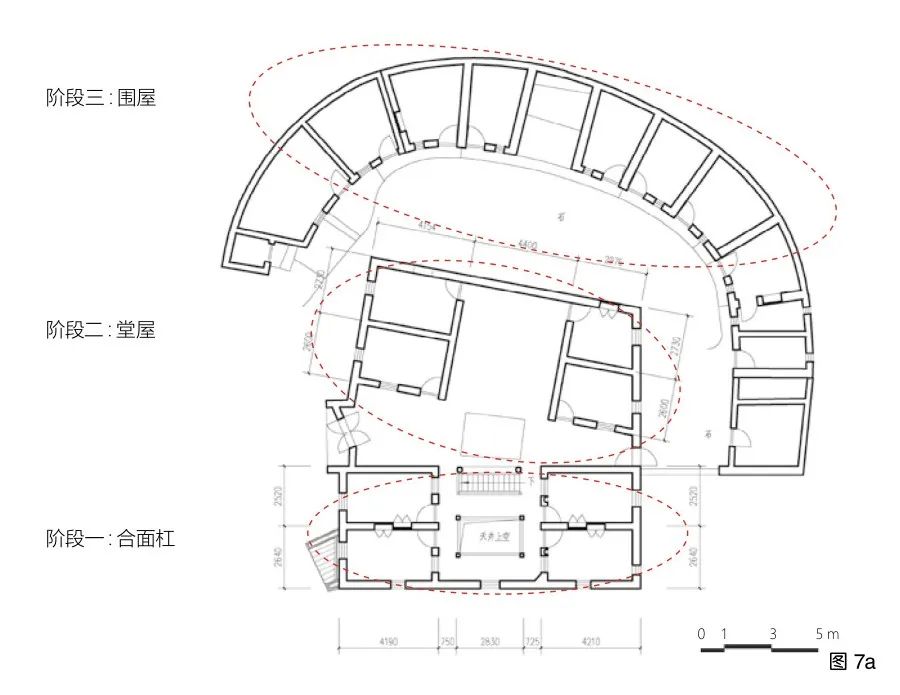

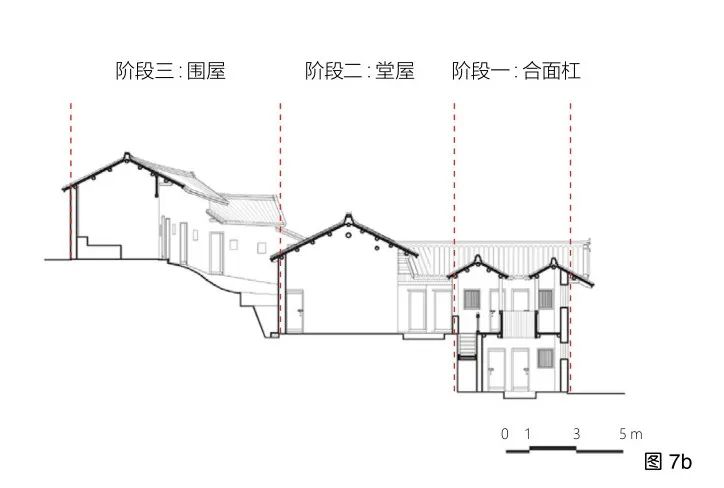

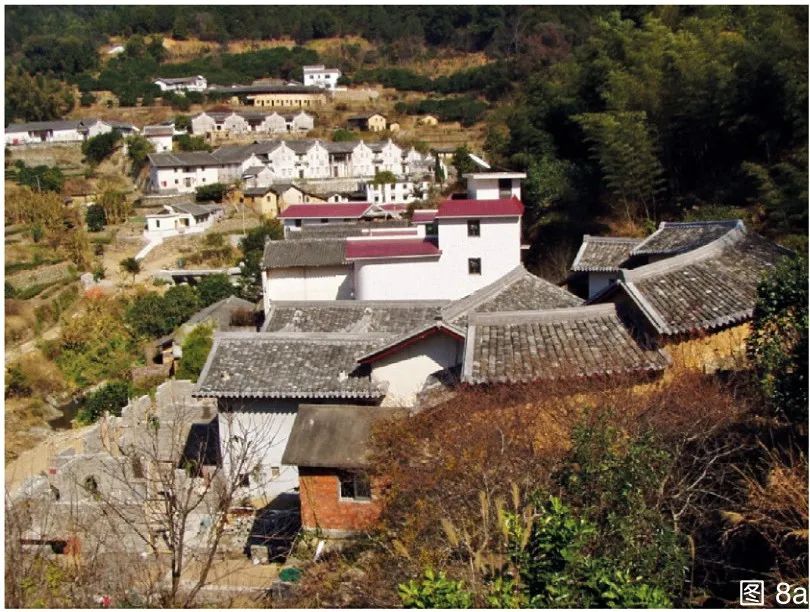

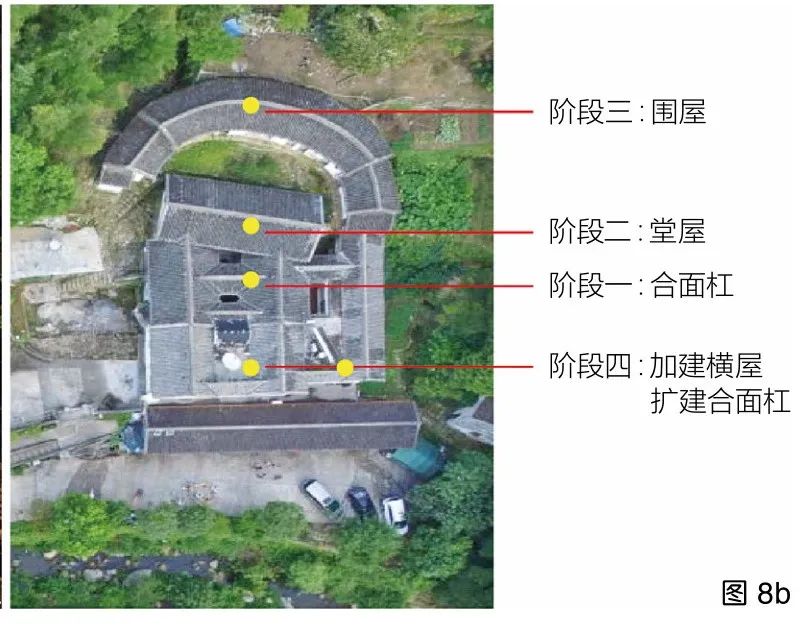

桥溪村慎安居建于小溪边,分三次建造而成 ② 。慎安居所在地风水上称为“蟹形”,朱氏长房十七世维义公为占据一处好的风水屋场,在经济条件较艰苦的情况下先在用地前段建起一栋两层合面杠作居住之用,每层每杠仅两间房,中间为天井。其后维义公之子森源公在合面杠后依山就势分别增建三开间堂屋和围屋,堂屋与“合面杠”呈微小夹角相连,连接处设直跑楼梯联系上下,圆弧形围屋延续堂屋轴线,最终形成顺应地势、坐落有致并充满变化的“蟹形”屋式。(图 7—图 8)

慎安居三次建造时的屋式选择,体现出屋主在受限于经济条件时的屋式经营策略:经济有限情况下建杠式屋以满足住房需求,并占据一处风水场地,待经济条件稍好后加建堂屋,最后加建围屋,形成“理想”形式。

(2)老屋扩建横屋或围屋

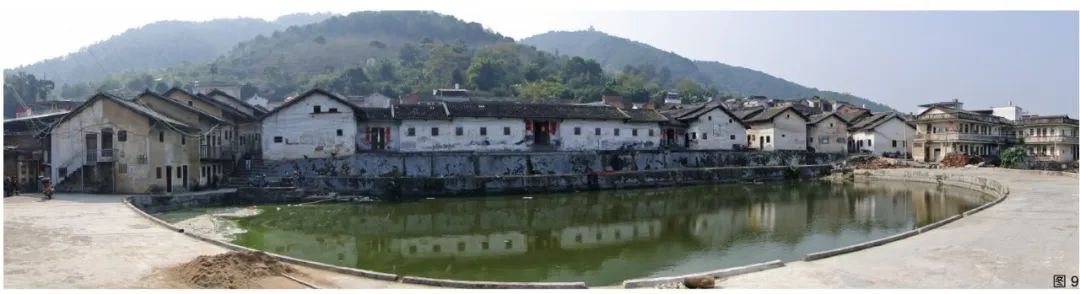

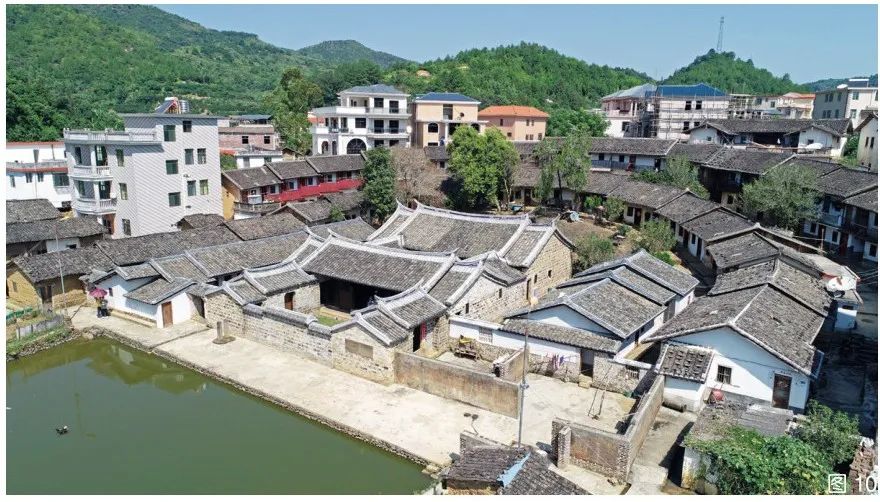

老屋各小家庭面临住房需求时联合在民居外侧扩建横屋或围屋,是梅州地区较为常见的方式。如侨乡村老祖屋秋官第历经八代从堂屋依次扩建横屋和围屋,形成三堂四横一围龙大型民居(图 9);大埔县茶阳镇长教村一斗堂建于明万历四十七年(1619),原为两堂两横民居,20 世纪 70年代因住房需求先后扩建两层围屋成两堂六横两围龙(图 10);大埔县茶阳镇茅坪村紫元居建于民国年间,初为单堂两横一门楼,于 20 世纪 70 年代扩建成单堂四横一围龙(图 11)。

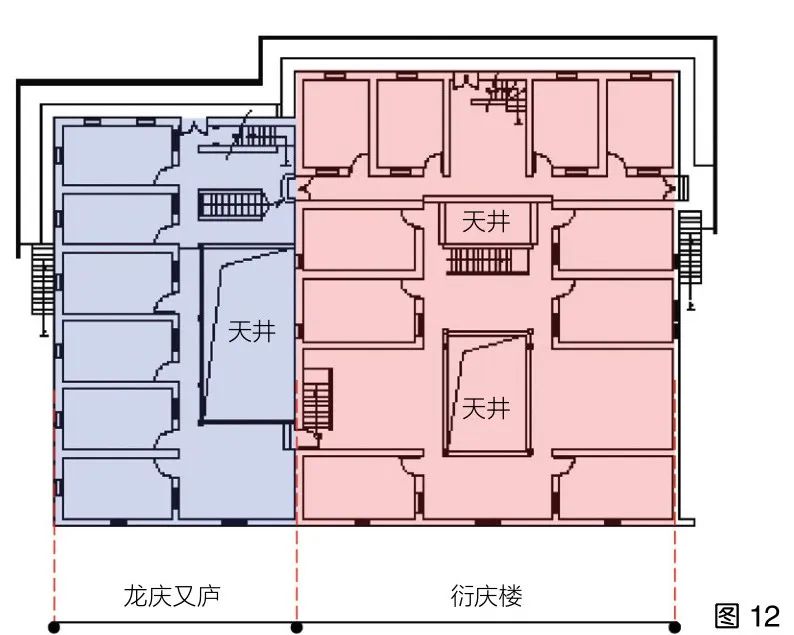

桥溪村衍庆楼为朱氏三房十六世祖祥廷公创建于清代的合面杠。其长子维琛公在衍庆楼一侧连体扩建成三杠屋,加建部分取名“龙庆又庐”。(图 12)

(3)老屋旁建“陪副屋”

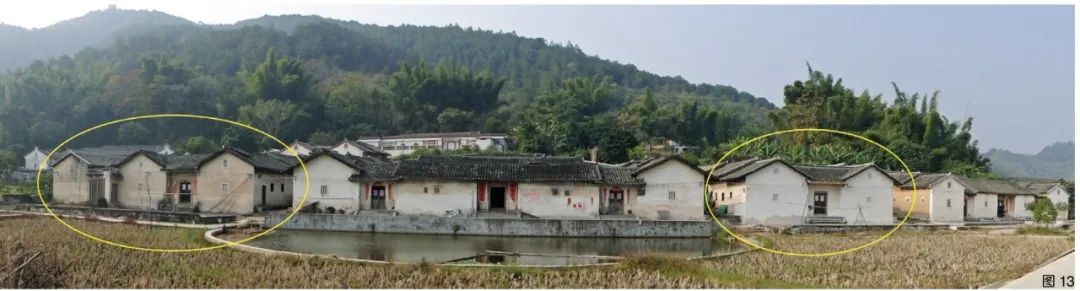

还有一种方式为小家庭在老屋一侧建独栋小型民居,通常为合面杠、单堂两伸手或三堂串,其坐向通常与老屋一致,前沿与老屋平齐,与老屋并行成大规模的民居组群,当地俗称为“陪副屋” [4] ,如侨乡村老上新屋两侧的左上新屋和右上新屋,均为三堂串(图 13)。作为陪副屋的单堂两伸手和三堂串,一般不用作祖堂。

2.5 联合建房与屋式组织

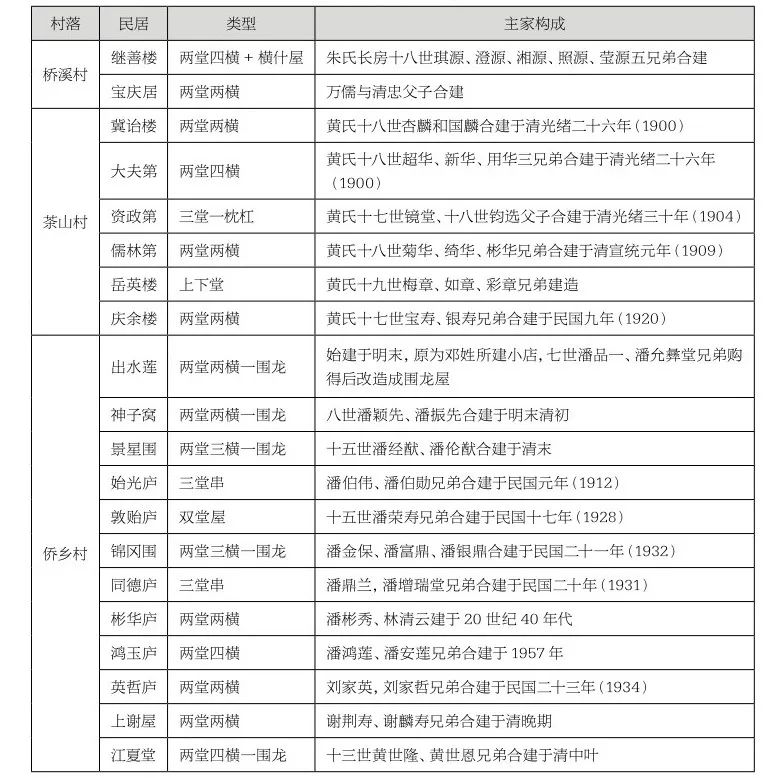

除个人独资建房外,在梅州地区联合建房的现象较为普遍。联合建房的因由、成员间的血缘亲疏和辈份关系,将影响民居屋式选择,甚至引起内部空间关系的变化。(表2)

(1)父子兄弟联合建房:堂式屋

父子、亲兄弟、堂兄弟之间联合建房是较为常见的现象。父子、亲兄弟或堂兄弟共同出资建成规模较大的民居,可对外展示出大家庭的人丁兴盛和经济实力。由五兄弟合建的桥溪村继善楼,其门联“一门鼎盛两姓同村三代展宏图四海名扬五指峰峦钟沛国,六朵荆花七行华屋八方齐燕庆九如兢颂十分声价壮桥溪”清晰道出六兄弟 ① 和“七行华屋”所展现的大家庭声势。

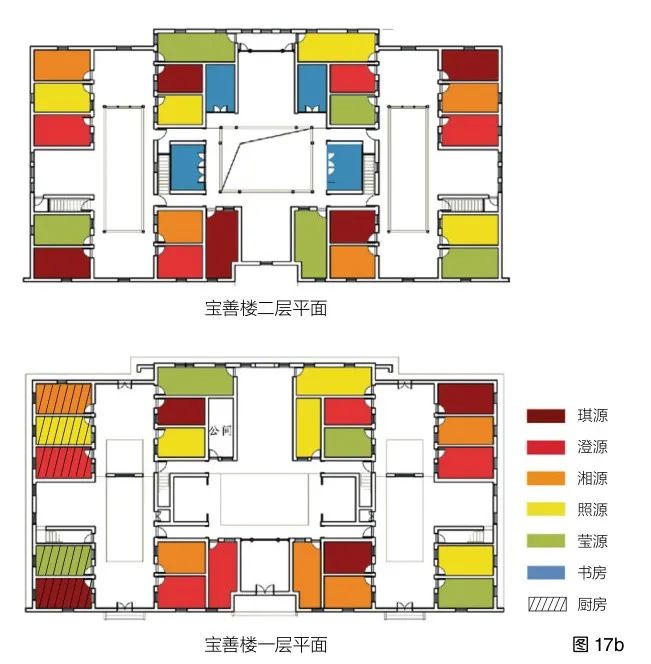

① 桥溪维乾公生六子:汀源、琪源、澄源、湘源、照源和莹源,并建宝善楼。其中,长子汀源公建世安居和祖德居,其余五子参与宝善楼房间析分,并合建继善楼。

此外,梅州旧时男丁年满十六就由族人带出南洋谋生,通常留下一子在家侍奉老人。出洋兄弟事业有成后,感念家乡祖屋风水庇护、父母养育和留守兄弟的尽孝,往往寄钱回乡起屋,一方面通过改善居住条件表达对父母和留守兄弟的感恩之情,另一方面也是出于照看房屋的便利,因而常采取兄弟联合建房的做法。

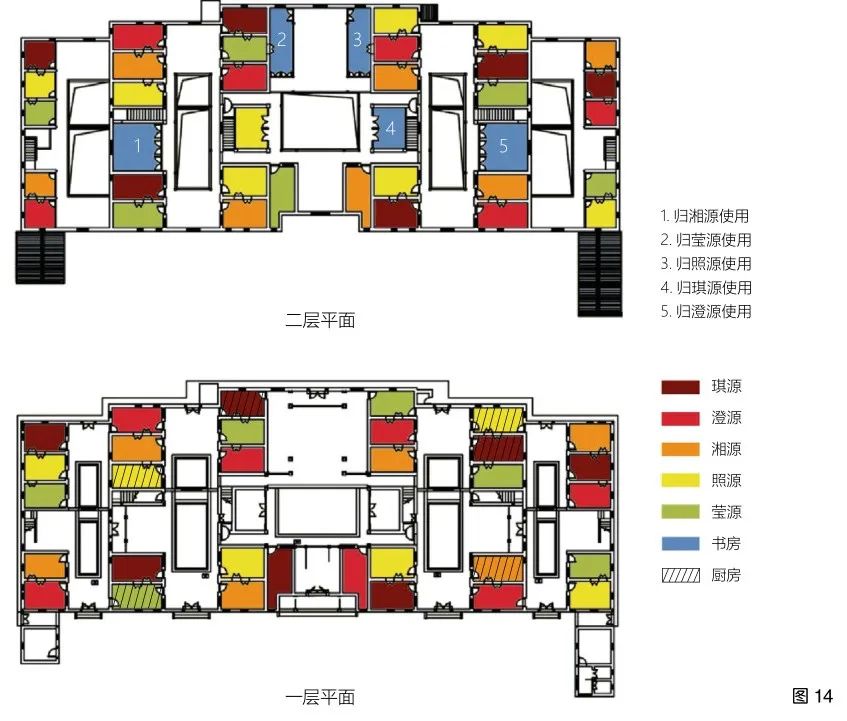

父子、亲兄弟、堂兄弟联合建房的情况下,由于建房成员俱为近亲,其屋式通常选择堂式屋,且在新建房屋中往往保持传统居住模式:家庭成员只分房间,厅堂、连廊、天井等空间为家庭成员所共有,各家庭成员房间呈现交叉混杂的空间关系[5] 。(图 14)

(2)隔辈或血缘关系疏远的家族成员联合建房:杠式屋

与父子或兄弟间联合建房不同,当联合建房成员之间为叔侄等隔辈关系或血缘关系较为疏远时,往往选择建规模较大的杠式屋,表现出“去堂屋化”的意识。同时,民居建成后参与起屋的各方分得相对独立但又保持相互连通的生活空间,各个家庭后续分家则在各自分得的空间范围内进行析分。

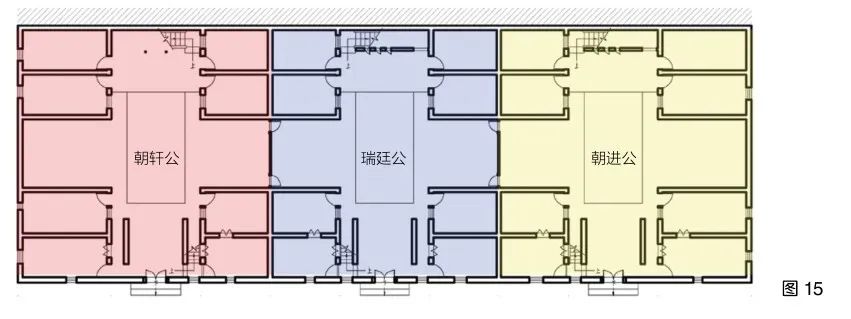

桥溪村世德楼为朱氏长房十五世朝轩公、朝进公和十六世瑞廷公叔侄三人合建 ② 。民居外观为四杠屋,但实际上是由三个大小接近的合面杠横向并列而成。世德楼建成后以抓阄方式进行分配,瑞廷公分得中间一份,朝轩公和朝进公分得两侧的合面杠。(图 15)

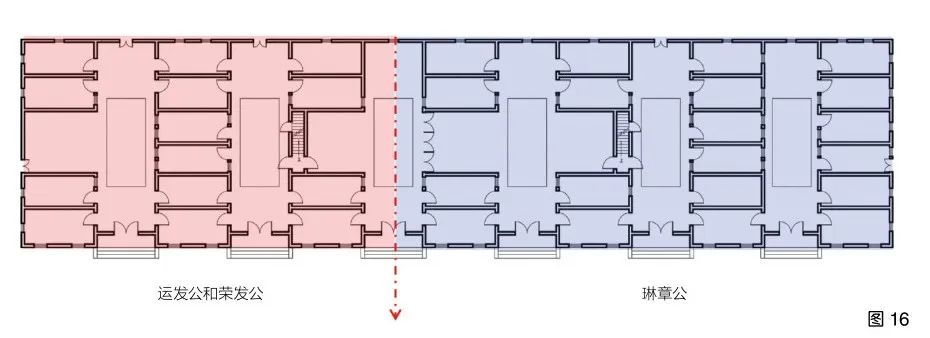

另外一例茶山村同德楼为规模较大的七杠屋,由黄氏十九世琳章公与运发公、荣发公合建于 1920 年。其中,运发公、荣发公为亲兄弟,他们与琳章公同为十五世毓腾公后裔。民居建成后琳章公分得四杠,运发公和荣发公分得三杠 ③ 。(图 16)

③ 根据 2019 年茶山村黄达民访谈。

在以上两个案例中,世德楼联合建房者为叔侄三人,虽然共祖父,血缘关系还算亲密,但存在辈份差异。同时,世德楼为桥溪村朱氏建造时间最早的大型民居,建于朱氏人丁开始兴盛之时,需要解决住房需求,但经济能力还不雄厚,以三个合面杠连成一个大型杠屋的方式抱团居住,既经济实用,也有利防御,还可壮大声势。同德楼为茶山村建造较晚的民居,社会动荡或许是三人联合建房的原因之一,聚居有利于壮声势和防御。同德楼各杠前排房间相互连通,有利于共同防御,外侧一杠建有炮楼,也反映出对防御性的重视。从建房者的亲属关系看,三人共高祖毓腾公,亲属关系相对疏远,在屋式选择上刻意回避堂屋而选择杠屋,避免了在上厅供奉近祖问题上的争执。

2.6 华侨与民居屋式的变化

梅州是著名侨乡,山多田少,有“丁满十六出南洋”的传统,几乎村村有华侨。当华侨回乡建房时,往往将侨居地代表“进步”生活方式的空间格局和象征时代先进的事物形象,以及新材料、新技术与客家传统民居进行融合与改良,带来民居屋式的新变化。

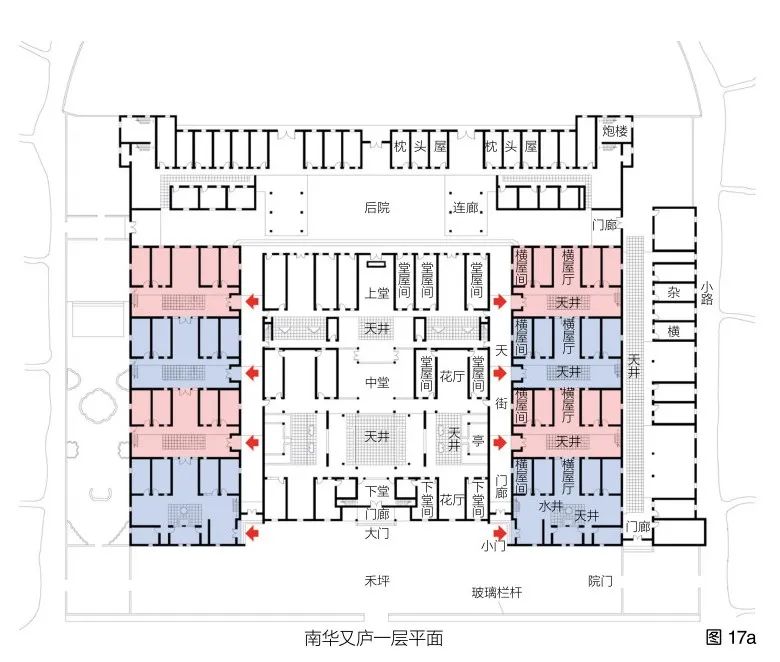

侨乡村南华又庐(又称“十厅九井”)由十六世祖潘祥初出资,香港设计师绘制图样,聘请潮州工匠主持建造[6] ,竣工于清光绪三十年(1904)。南华又庐与传统堂横屋不同之处主要体现在:两侧横屋改为八个相对独立的居住单元,左右各四,分给八个儿子居住。每个单元由巷道进入,各单元中厅后墙为木隔板,平时关闭,有需要时打开则可连通纵列四个单元。这种单元式的居住结构与梅州地区传统居住结构(如桥溪宝善楼)有着根本差别。(图17)主家将外来生活方式引入南华又庐,家庭结构的改变带来了屋式组织结构的根本变化,尽管民居的外观仍是传统样式。

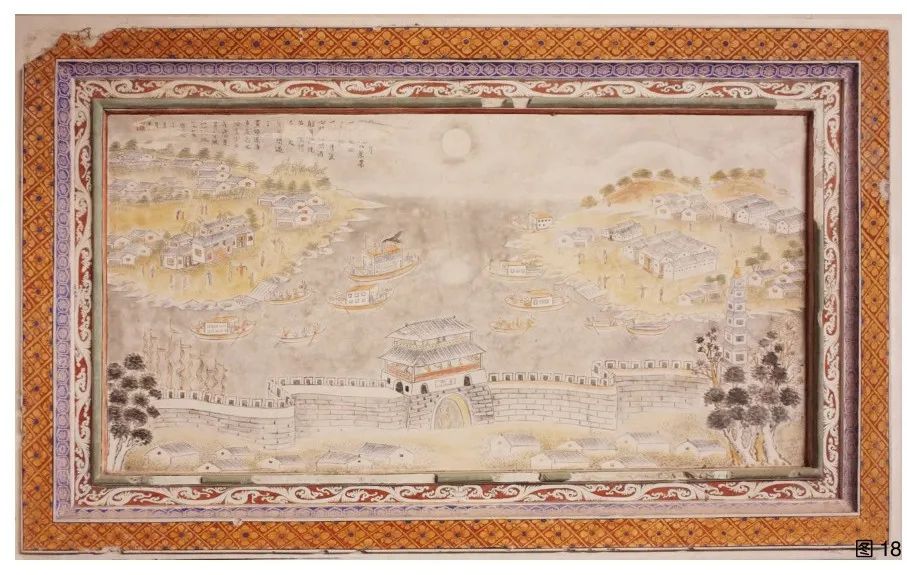

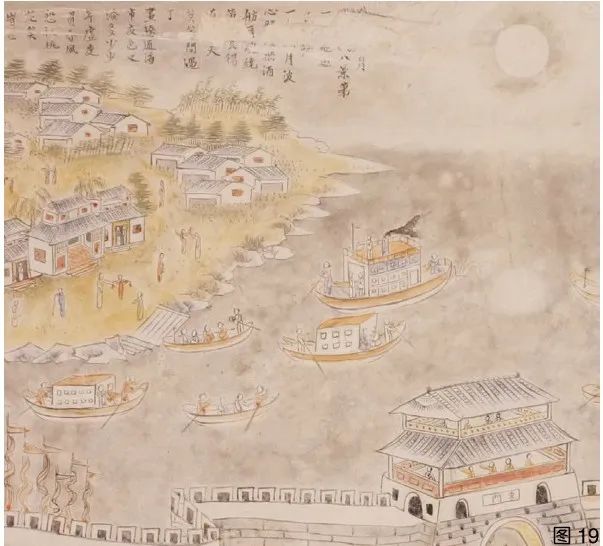

另一例桥溪继善楼,在下堂房间门楣上方描绘了《仙城八景》壁画。继善楼屋主朱氏兄弟在广州、香港和印尼等地从事贸易和药材生意,因而把羊城八景绘制在新建的继善楼里。其中“鹅潭印月” 画的是广州白鹅潭江面繁华的商贸景象。画面正中一艘冒着黑烟在行驶中的“火船”体量最大,题词“莫等闲,过了画桥通海市,夜色又添多少”中“通海市”着重点明了与海洋商贸的关联。(图 18—图 19)

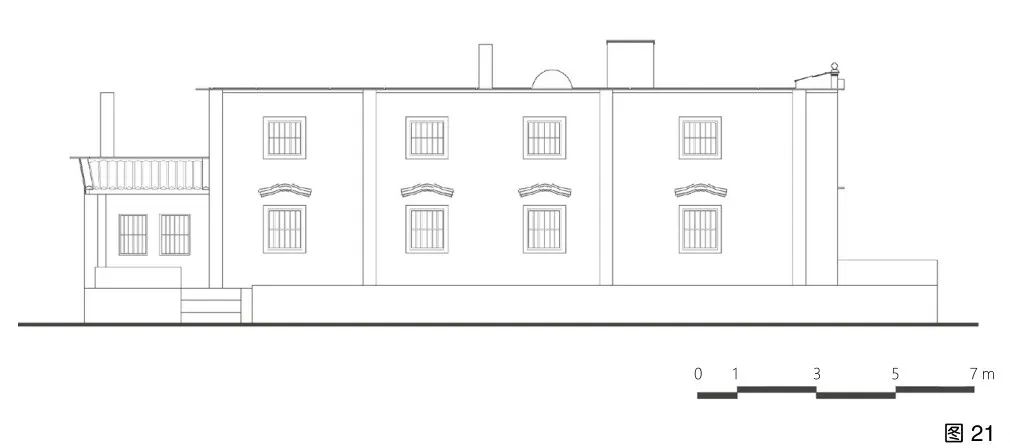

继善楼前方围墙外有一栋用钢筋混凝土建造的西洋式民居逸庐,为朱氏十九世祖昌廉公(继善楼屋主之一琪源公之子)迫于住房压力于民国二十五年(1936)建造。建筑为两层长方形平房,面阔 5.8 m,进深 19 m,为避免阻挡继善楼门前视线,层高较矮。逸庐平面布置灵活,小巧精致,正立面体现出巴洛克风格的影响,线脚装饰生动、富于变化。与位于老屋一侧、仅以山墙和入口示人的陪副屋不同,逸庐顺应道路走向与继善楼成约 30°角布局,宛若停靠岸边的轮船,当地俗称“火船屋”。(图20—图 22)

继善楼壁画和逸庐,一方面体现主家对自我身份的展示,同时也将代表“先进”的火船形象引入家乡,带来屋式的新类型,以及建筑样式与装饰题材等方面的新做法和新元素,丰富了村落的景观与文化。

3 主家与具有主体文化特征的屋式

主家对屋式的选择,体现出主家协调身份和房支关系的能动性,如既可以通过设置祖堂空间和选择相应的屋式来获得身份认同以及影响房支结构;也可以选择“去堂屋化”的杠屋以应对联合建房成员不同的血缘和辈份关系。同时,屋式的选择与变通组合也体现出主家在不同经济和用地条件下灵活的屋式经营策略。如桥溪慎安居受制于用地面宽和经济条件,故而沿进深方向分期建造杠屋—堂屋—围屋的策略和对屋式的变通组合;用地宽松情况下家庭成员集体扩建横屋和围屋的做法;以及个别家庭在老屋一侧建小型“陪副屋”的发展方式。

此外,我们还能看到为应对联合建房成员的辈份关系而采取将三个合面杠并列的屋式变通组织方式,还有侨乡村南华又庐在保持传统外观的情况下发展出单元式居住空间这一结构性创新,以及类似“火船屋”的新屋式的出现。

屋式的组织是主家展示身份、表达理念的途径,反映其对家庭关系和生活方式的理解,以及对审美情趣的追求。正是在这一过程中,主家创造性地变通发展出多样的组合形式,不断丰富着客家民居屋式,使其成为村落景观和客家历史文化的重要组成部分。

因此,一处民居的营建,不仅是获得一处居所,更应该被看作是主家能动参与形塑地方文化的过程:通过屋式组织将自身意愿投射到乡村环境中,不仅实现身份的展示与认同,同时对家族的房支结构、乡村的形态风貌、村民的观念和生活方式等诸多方面产生影响。将代表“进步”生活方式的空间格局,以及文化优势地区的建筑样式、材料与建造技术等引入乡村,实现家庭生活方式和居住环境的改进,乃至家乡文化意识的改良。伴随着民居营建,主家不断带入乡村的新文化因素,逐步改变着村落的传统,持续形塑着村落文化。

民居营建,是乡村历史文化形成过程的重要组成部分和推力。主家则是形塑乡村历史文化、促进乡村文化发展的能动主体。村落和民居研究离不开主家的“在场”。

[2]曾昭璇 . 客家屋式之研究 [J]. 地学集刊 , 第五卷第三期 , 1947: 134-173.

[3]洪一 . 广东梅县水车黄氏云祖公族谱 [O]. 云祖公后裔祀祖理监事会出版发行 , 2012: 193.

[4]潘嵩山 . 侨乡村志 [M]. 广州 : 新世纪出版社 ,2015: 58-60.

[5]肖旻,林垚广 . 桥溪——华南乡土建筑研究报告[M]. 南京 : 南京大学出版社 , 2011: 99-199.

[6]陈志华 , 李秋香 . 梅县三村 [M]. 北京 : 清华大学出版社 , 2007: 48.

林垚广,广东工业大学建筑与城市规划学院(广州 510090)讲师

朱雪梅,广东工业大学建筑与城市规划学院(广州 510090)教授

叶建平,广东工业大学建筑与城市规划学院(广州 510090)讲师

国家社科基金项目(17BSH038)广东省2015 年省级培育创新团队项目支持课题(15ZS0112)

广东省高等教育青年创新人才类项目(2014KQNCX063)

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):林垚广 朱雪梅 叶建平 | 主家在梅州客家民居中的屋式选择与变通策略

文化城市

文化城市