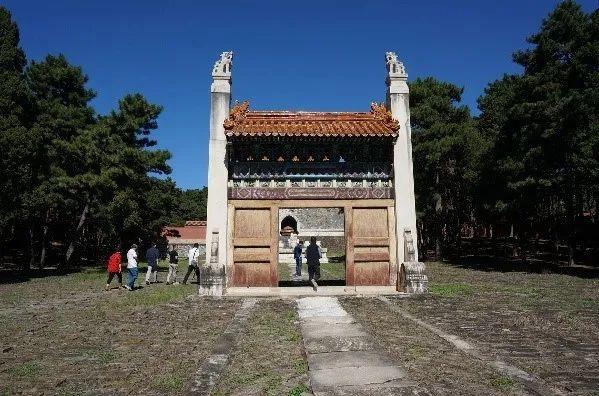

图/崇陵牌楼门正面相(1915年与2014年) 制图:郭语涵

清源文化遗产

微信号 mobiheritage

清代陵寝牌楼设了门扇,照片上大家可能都见过正面,您可想过门扇的背面和侧面是什么样子吗?门扇的构造如何?这样一种仪式性的门也设门闩吗?本文作者喜欢寻觅蛛丝马迹侦破疑案,将会带大家一起找找真相。

*本期作者:孙闯

壹

缺席的门扇

牌楼是中国古建筑中很常见的一个建筑类型,多用于界定空间,并非真正意义上的大门,但即便是这样,清代陵寝中的牌楼却真的加了道门扇,形成一个不具大门功能却有大门意向的“牌楼门”。

清代帝王陵寝牌楼门之设始于康熙景陵,后代帝陵多有沿袭其建制者。其实牌楼门并非什么标新立异的创造,其功能形制与前代陵寝的龙凤门、二柱门并无二致。如果用在围墙之间,它便是一道真正意义上的大门,如果立于神道之上,它就只是一道格局上的分界,但其作为象征意义的门扇却不可或缺。只可惜,自康熙以来的关内各陵无论牌楼门还是龙凤门、甚或二柱门,其门扇都没能保留下来,让人看不到它本有的姿态。

天坛棂星门

清孝陵龙凤门

清孝陵二柱门

清景陵牌楼门

图/清西陵崇陵鸟瞰(2014年 摄影:贾玥)

图/崇陵牌楼门正面照(2014年)

贰

珍贵的正面照

若论牌楼门的完整形象,老照片中大体可以一睹风采,其中又以末代帝陵崇陵的牌楼门影像资料最为清晰。《崇陵工程全影》中有一张牌楼门正面相:五间石柱冲天牌楼,门扇五樘,均做五抹头栅栏门样式,上部是竖棂及顶部一排短棂,下部是绦环板和裙板,框线、云盘线贴金,鎏金面叶……应该说,这张照片足以满足大家的好奇心了,毕竟除了颜色没有,形象上看似已是面面俱到,但事实上还是有很多信息尚无法直接传达。

图/崇陵牌楼门正面相(1915年)

选自《光影百年》故宫出版社2015

首先,门扇各构件的尺寸不能从照片上直接量取,其构件尺寸权衡不能量化。如果说这个要求太过枯燥无趣的话,那么就形象论,您可想过门扇的侧面(剖面)和背面是什么样子吗?不妨就此问题为照片加几点“注释”,纠结些细部解读。

叁

“侧面”的线索与旁证

按照传统的建筑史研究方法,实物与文献并重,那么我们就转而扫略一下所谓的文献资料,看看是否有所收获。

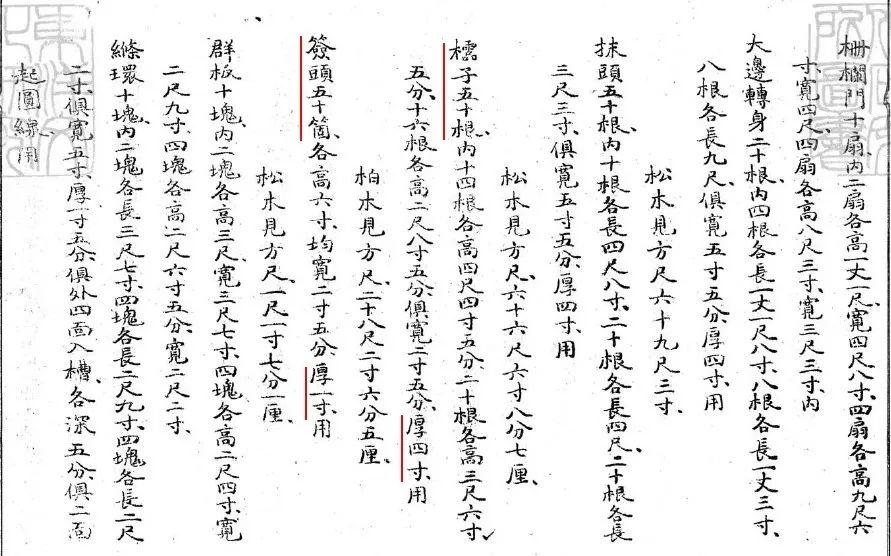

就崇陵而言,未见“销算册”等资料,但“做法册”却保留十分完整,查阅也较为方便。在《崇陵工程做法册卷八十七》中的小木作部分详细记载着门扇的主要构件尺寸。此处无意要罗列那些枯涩的文字丈尺,但这个工作是必然无法绕过的,遗憾的是,且不说做法册所列尺寸与现状门口并不十分相符,就是文献自身也有几处无法自洽。这等于文献毫无价值吗?因做法册缮写于工程开展之前,在没有囊括工程之中的各次变更记录的情况下,做法册所列数据确实需要分辨,何况做法册本身也不排除个别制式誊抄的情况。此处笔者无心要展开这方面的解释,但却想表达一种观点,即是:文献不可全信,但也不可不信。

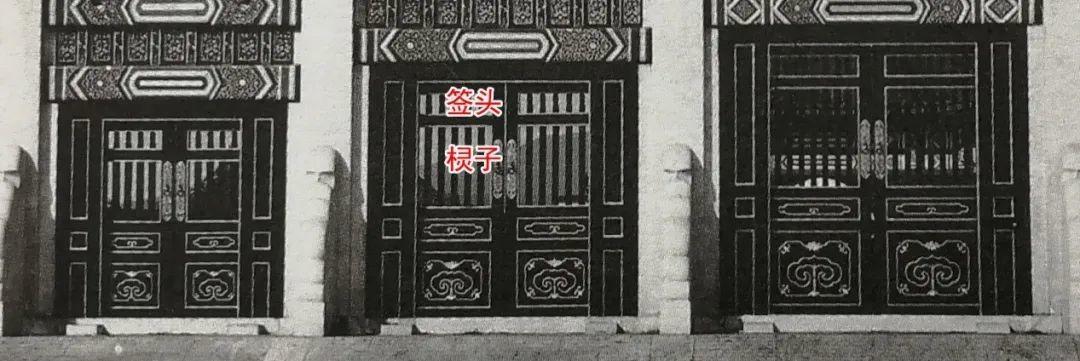

举一个例子,照片中所显示的栅栏门扇最上部是一排短棂,与其下的竖棂一一对应,这排短棂在做法册上写作“签头”——请记住这个叫法。做法册记有:“棂子五十根,内十四根各高四尺四寸五分,二十根各高三尺六寸五分,十六根各高二尺八寸五分,俱宽二寸五分,厚四寸;签头五十个,各高六寸,均宽二寸五分,厚一寸”。这里有个细节值得关注,棂子厚4寸,但签头厚只有1寸,也就是说立面虽上下对应,但侧面的厚度并不一致,而且制作时也一定不是穿通的一根。如果说文献的数据需要分辨的话,笔者也确实不完全相信4寸与1寸这两个数字,但这种厚薄之间的尺度关系笔者却宁愿信其有之。毕竟,做法册所列做法应是当时成熟的操作工艺,其做法合理性应较为可信,这与纠结某个尺寸值是否准确并不是一回事。

图/崇陵做法册卷八十七

来自东京大学东洋文化研究所网络公开资料

图/老照片中的签头和棂子正面照

可惜牌楼门没有侧面照,样式雷也没留下剖面图,但我们可以搜索旁证,看看做法册中所记的尺寸关系是否是通行做法。

再找一张老照片吧。这张照片是赫达·莫理循在1930年代拍摄的一张北京天坛圜丘棂星门,很幸运她拍到了棂星门的侧面影像。棂星门从形制上与陵寝牌楼门近似,姑且拿来类比一下。将照片放大,可以看到“签头”和“竖棂”的轮廓边界是上下错开的,为什么呢?唯一的解释就是:上下对中的签头和竖棂薄厚不同嘛。这并不需要十分清晰的画质,只需看到阴影的关系就已经足够了。

图/圜丘棂星门及其局部1930s

来自Hedda Morrison Photographs of China

我们再看一个实物,沈阳清太祖福陵的二柱门。可以认为他就是一座单间的牌楼门,其“签头”不仅与竖棂薄厚差异巨大,而且签头本身轮廓也不是简单的竖直型,且上下均有榫头插入门扇横抹头。虽然该二柱门从地域和时代上均与崇陵有一定距离,但其传统做法却是真实存在的。薄签头的做法是清代栅栏的通常做法,在天坛、先农坛一些后期补配的建筑部件上仍有多处准确的复原案例。

图/沈阳福陵二柱门背面及局部(2017年)

肆

背面的痕迹

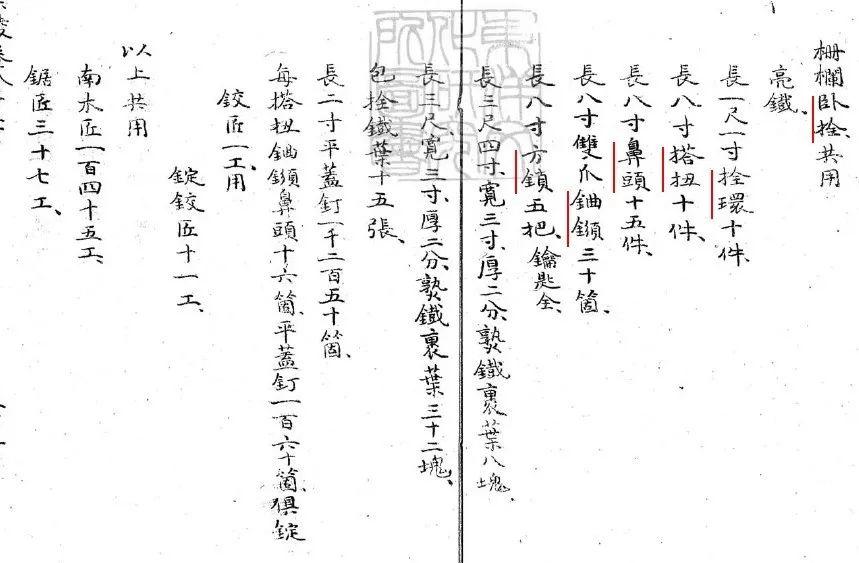

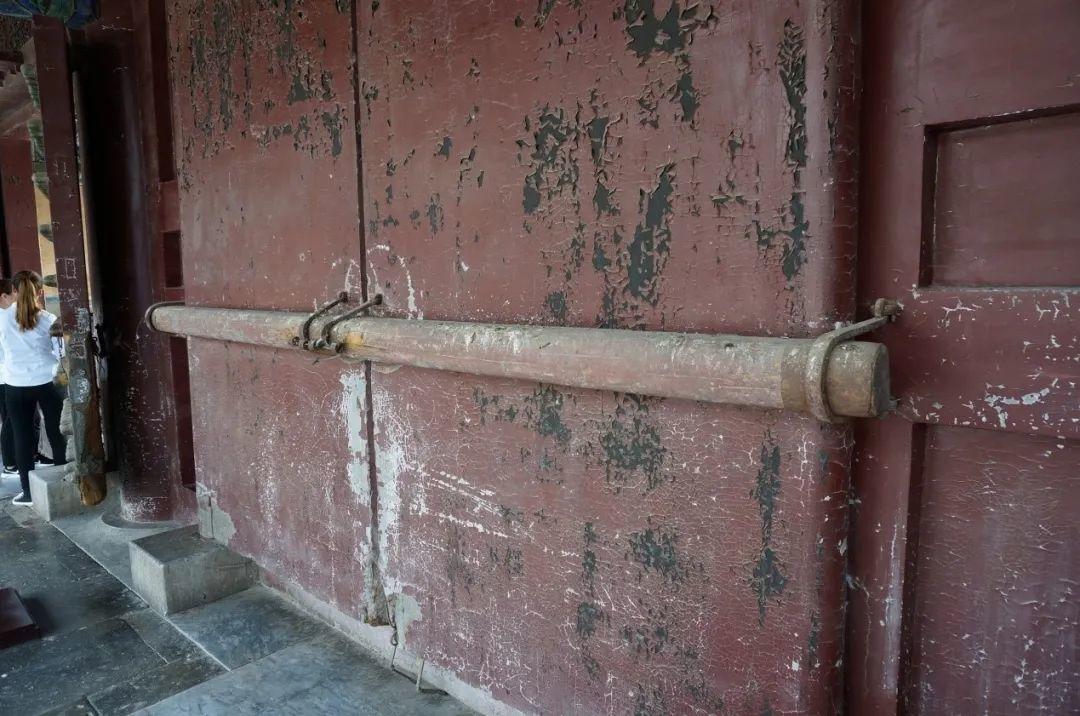

如果说侧面(剖面)还可以通过一些照片局部窥知的话,背面是无论如何无从看到的,但实物遗存所留下的线索并不会让我们一无所知。同样是做法册里,提到“卧栓”和相关的一大溜铁件名目,现场虽然都不存在了,但门框上的相关痕迹还是给我们留了下来。

图/崇陵做法册卷八十七

来自东京大学东洋文化研究所网络公开资料

幸存的门框两侧还留有明显的钉孔,每框一对,上下两个,这正是穿卧栓的铁栓环的钉孔。从其他老照片中可以看到西陵的泰陵、昌陵龙凤门都是用的立栓,而崇陵牌楼门的卧栓无论是文献还是实物都确凿无疑。至于文献中那一大溜的铁件名目“栓环、搭扭、鼻头、曲须、裹叶、方锁……”则说明不单门扇上了栓,而且门上的搭扭将卧栓锁在了门扇上,五间大门用了五个方锁,每个锁都有八寸大小。关于这种锁栓的锁法,还能看到一些事物存留,崇陵隆恩门中门背面就还保留着一套较为完整的锁栓铁件,只是方锁不在了而已。

图/崇陵牌楼门背面栓环钉孔痕迹(2018年)

图/崇陵隆恩门现存卧栓及锁件原物

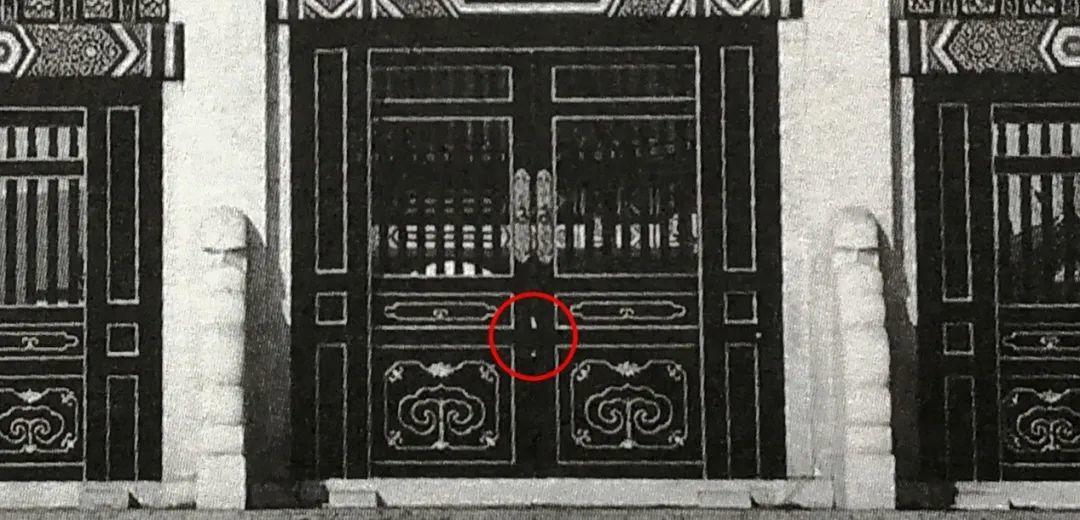

如果非要扣回咱们的原题,一定要在牌楼门照片中找到线索的话也没问题,放大一些,看到门缝后面的局部黑影了吧,那不就是“卧栓”吗!(原照片中这一细节可以看得较为清楚,本文所用图为出版物翻拍,清晰度有损失。卧栓上下明显的白色为后面碑亭的青白石门券)

图/老照片正面照门缝后露出的卧栓局部

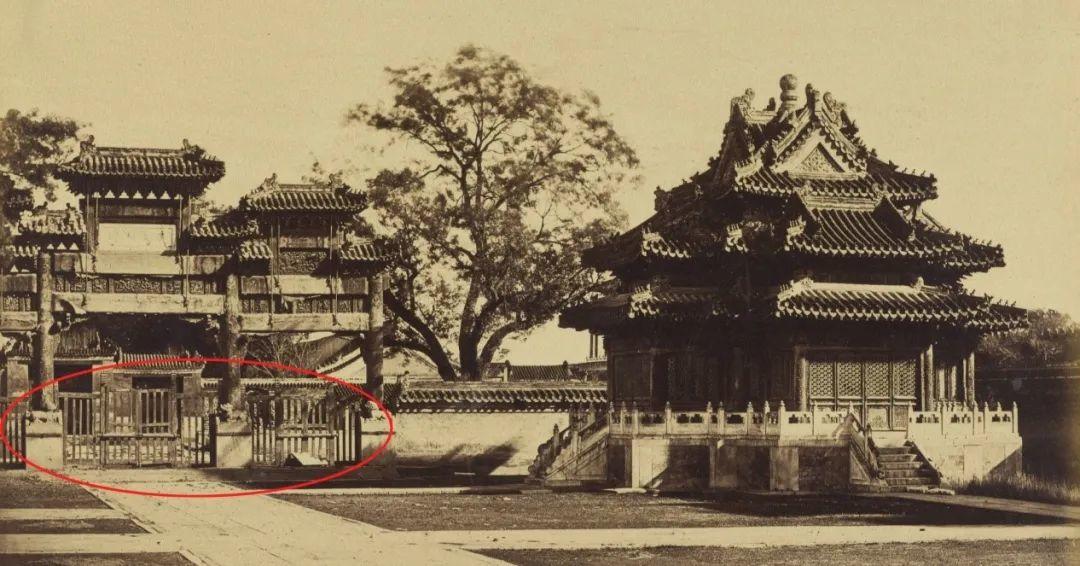

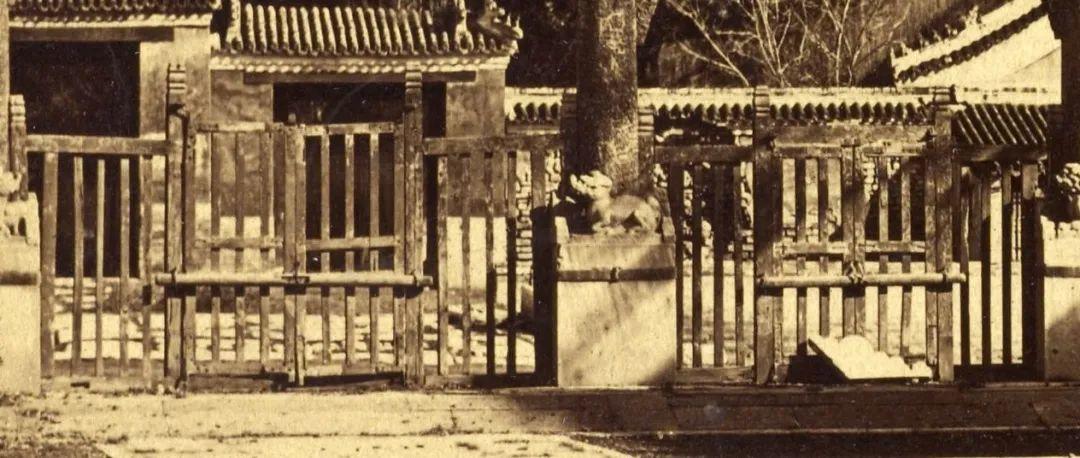

另外,在一张由菲利斯·比托摄于1860年的北京大高玄殿牌楼的照片中,也可以大体看到栅栏背面上了锁的卧栓。同相对纤弱的栅栏相比,卧栓显然有些粗笨,但历史上确实如此。这种上栓的方法与崇陵隆恩门、牌楼门基本一致,所不同的就是前两例具有实际功能,而牌楼门只是一种象征意义。

图/北京大高玄殿牌楼栅栏卧栓 by Felice Beato 1860

关于崇陵牌楼门的细部就抠到这里吧,事实上并不是所有的疑问都能得到完满的解答。而且需要指出,就西陵而言,泰陵、昌陵、慕陵的龙凤门栅栏样式与崇陵并不一样,还需另当别论。历史不能完全再现,但却可以尽量趋近史实,一张照片、一段文字,当然,还有最重要的实物遗存,都会成为解读原貌的钥匙,哪怕只是一道阴影、一个钉孔。

后记:现崇陵牌楼门已添配门扇完成,文中所针对的签头尺度和卧栓做法都依原物样式制作,油饰工程尚待实施。

作者:孙闯

北京国文琰文化遗产保护中心有限公司,综合四所主任工程师

北京工业大学建筑学学士

清华大学工学硕士(建筑历史与理论)

清源-孙闯文章链接

相关链接:

快讯|世界遗产明清皇家陵寝保护与发展暨定陵博物馆建馆60周年学术研讨会在北京昌平成功举行

精彩课程推荐

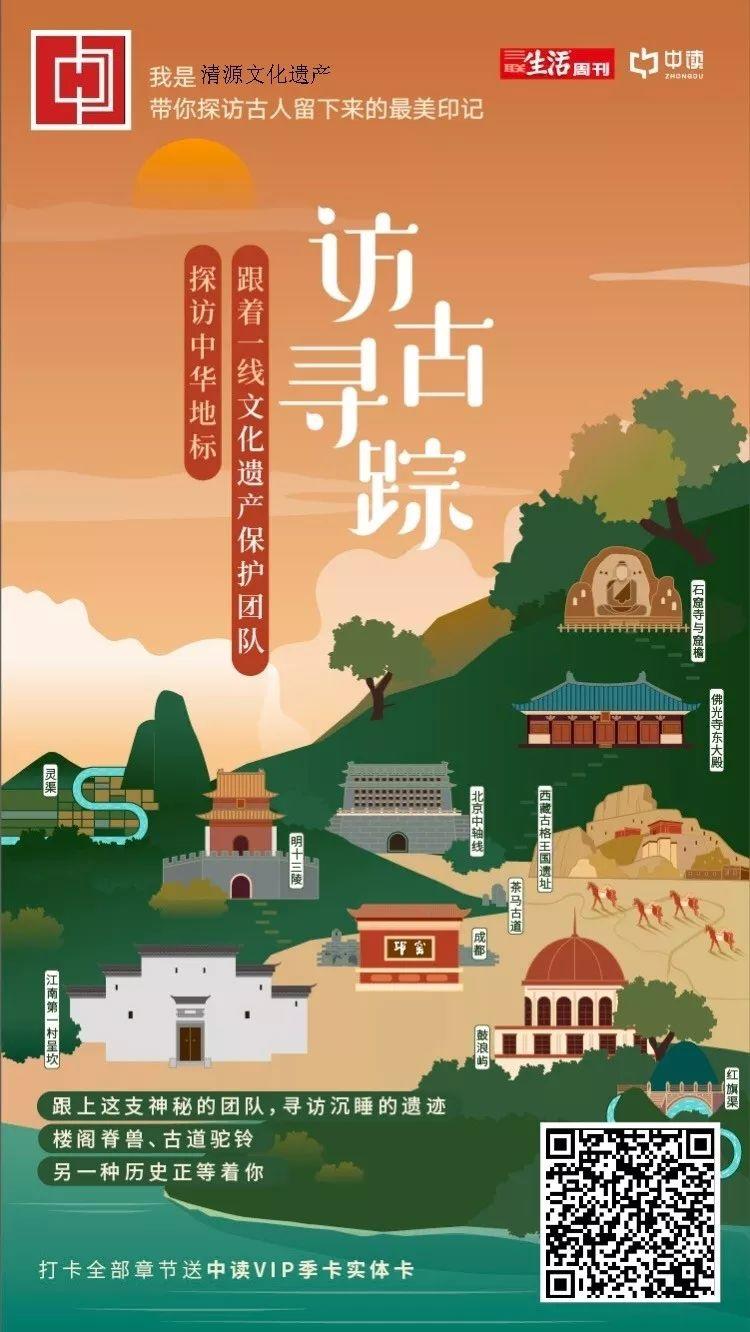

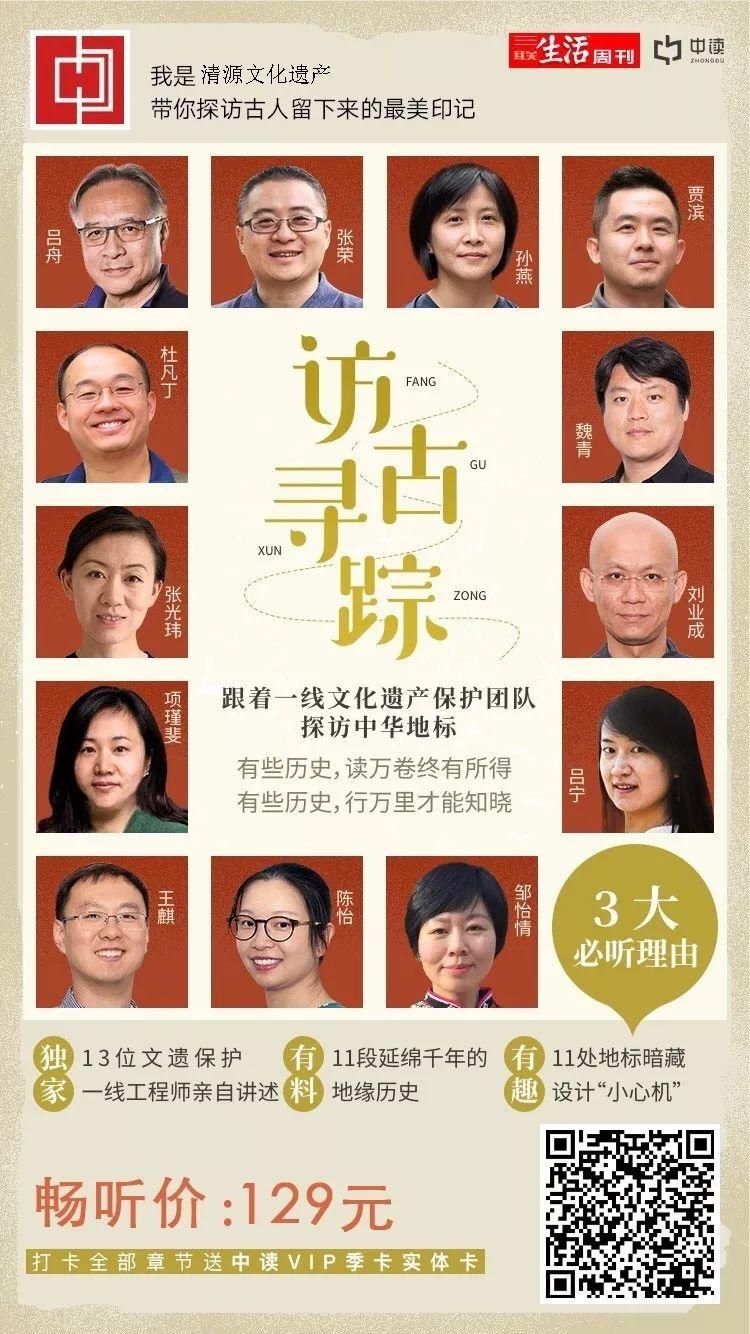

清源文化遗产保护团队与三联生活周刊合作出品的《访古寻踪——跟着一线文化遗产保护团队探访中华地标》音频课程在三联“中读”APP与大家见面。课程第四讲《明十三陵——风水理念的巅峰实践》中主讲人贾滨与对谈人孙闯讨论了明清皇家陵寝从制度和格局上的继承与发扬,内容精彩,欢迎收听!

《访古寻踪》课程选取了涉及丰富年代、最具中华文化特色的十余种文化遗产类型,由清华大学国家遗产中心主任、建筑学院教授吕舟老师带领,清源团队中的13位一线文化遗产保护工作者将用音频的形式,把这些年积累下来的丰富知识、一线经验,都慢慢地叙述给你们听,为大家展现一个书籍之外、山河之间的别样文化历史。

扫描图片二维码,了解课程详情

*本期编辑胡玥,排版郭语涵。文中图片如无特殊标注均由孙闯提供。

版权声明:欢迎转发至朋友圈,如需转载,请留言联系清源或邮件bjchcc@126.com。未经同意禁止转载。

清源目前支持搜索的关键词如下

遗产地| 鼓浪屿| 蔚县| 景迈| 团山| 碧山| 呈坎| 景德镇| 庐山| 遗产点| 佛光寺| 千佛崖| 拉加寺| 双林寺| 宝梵寺| 二王庙| 明十三陵| 太和城| 喇家遗址| 周口店| 灵渠| 遗产类型| 石窟| 石质文物| 壁画| 彩塑| 城墙| 遗址| 木构| 乡土遗产| 近现代遗产| 灌溉遗产| 专题| 世界遗产大会| 藏式建筑| 道教建筑| 洞天福地| 学术资讯汇| 建博会| 清源作者| 吕舟| 魏青| 张荣| 邹怡情| 吕宁| 陈怡| 蔡晓萌

清源文化遗产

我们是一群工作在文化遗产保护领域第一线的青年,跟您分享实践思考、学术成果、思想碰撞,以及深入遗产地带来的好吃好玩。

*有关于文化遗产保护的话题或疑问,直接微信回复公众号。

原文始发于微信公众号(清源文化遗产):遗产撷英|光影注释——清崇陵牌楼门门扇细部解读

文化城市

文化城市