– 1 –

所谓“入境阅读法”,是“通过尽量体会原作者写作当时的处境和心境”[1],来理解文本与图像资料。“‘境’乃‘身心体验’,是‘情’与‘景’的交融” [2],而“入境”是指:“(人)在一个空间的内部对其的感受,是各种感觉和知觉的综合,人在境中” [3]。由此可知,“入境”的思维模式,能够同时观照到游园者在沉浸式游观状态下的知觉体验和心理感受。

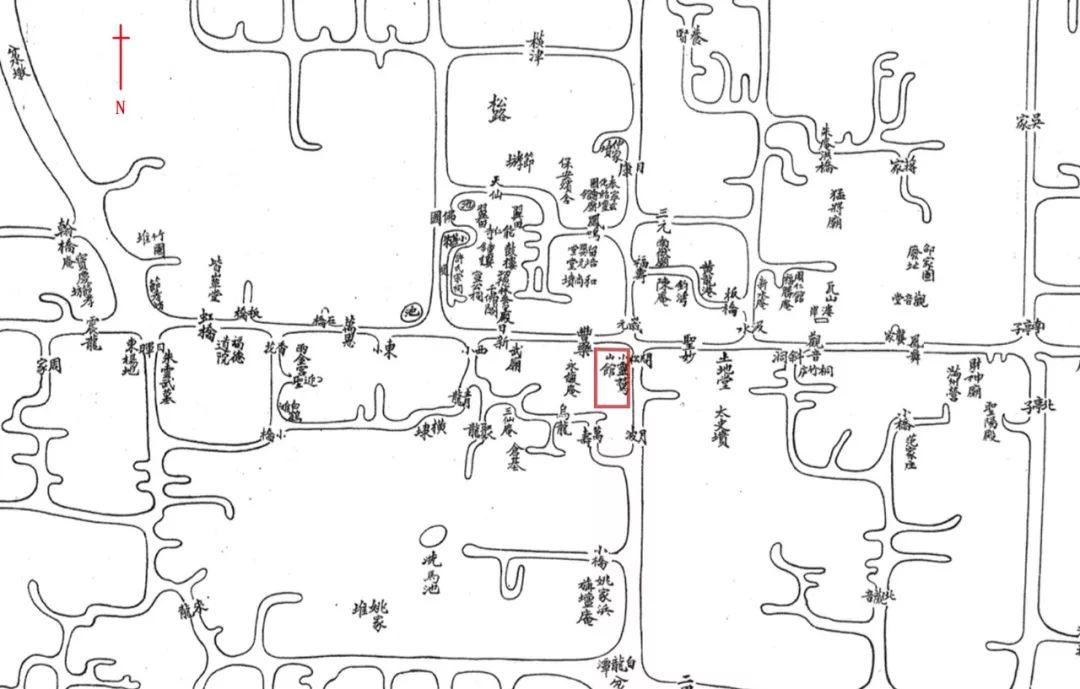

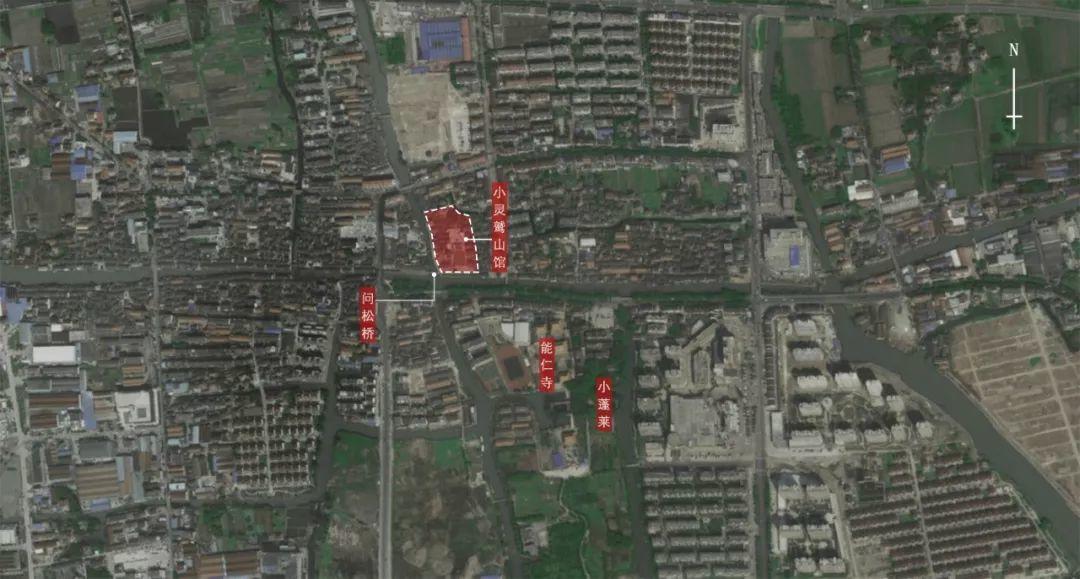

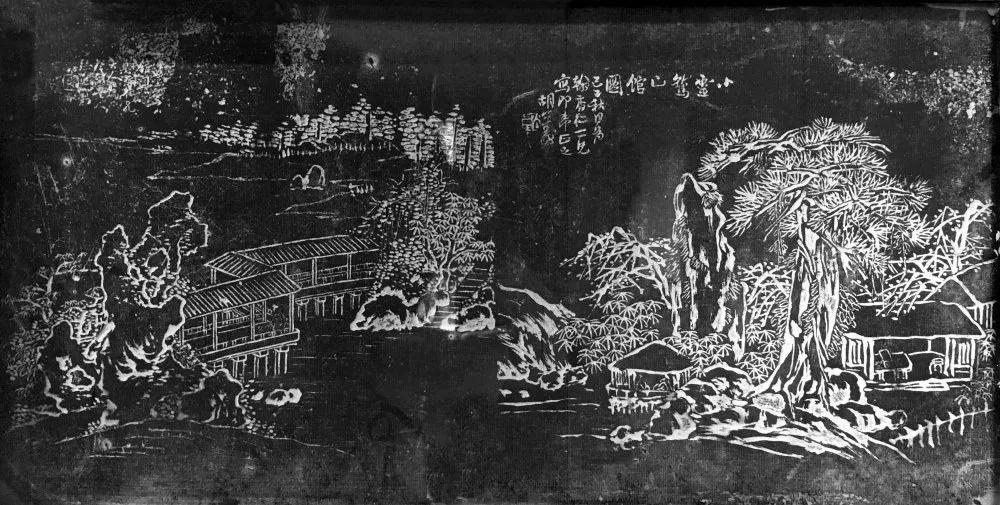

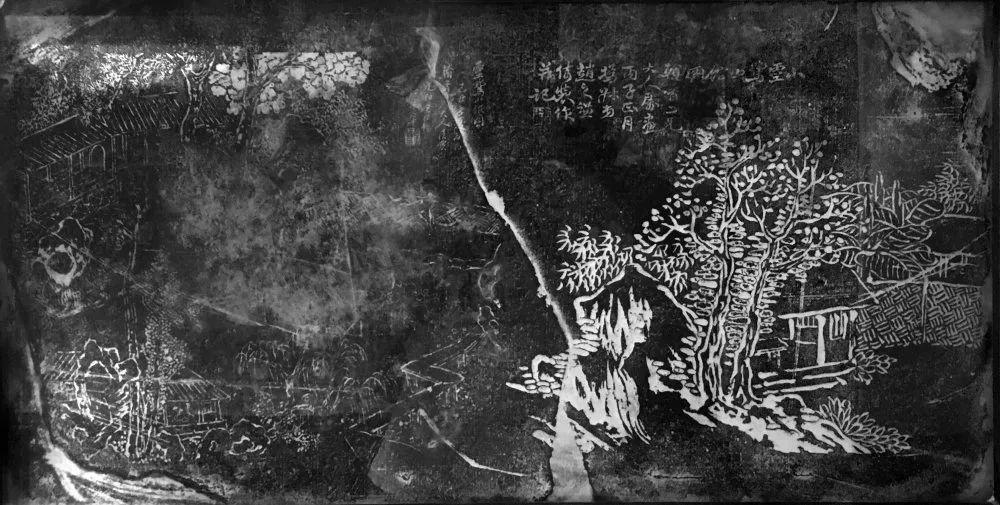

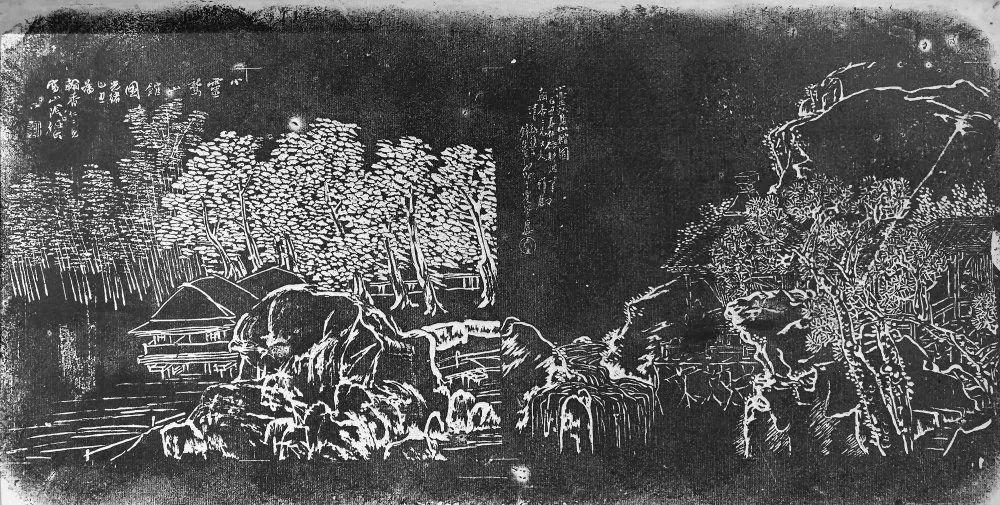

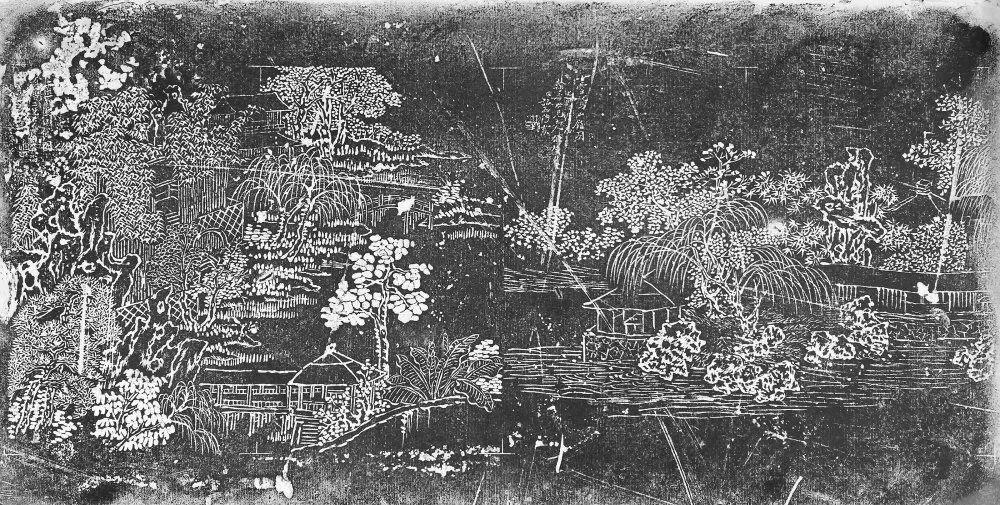

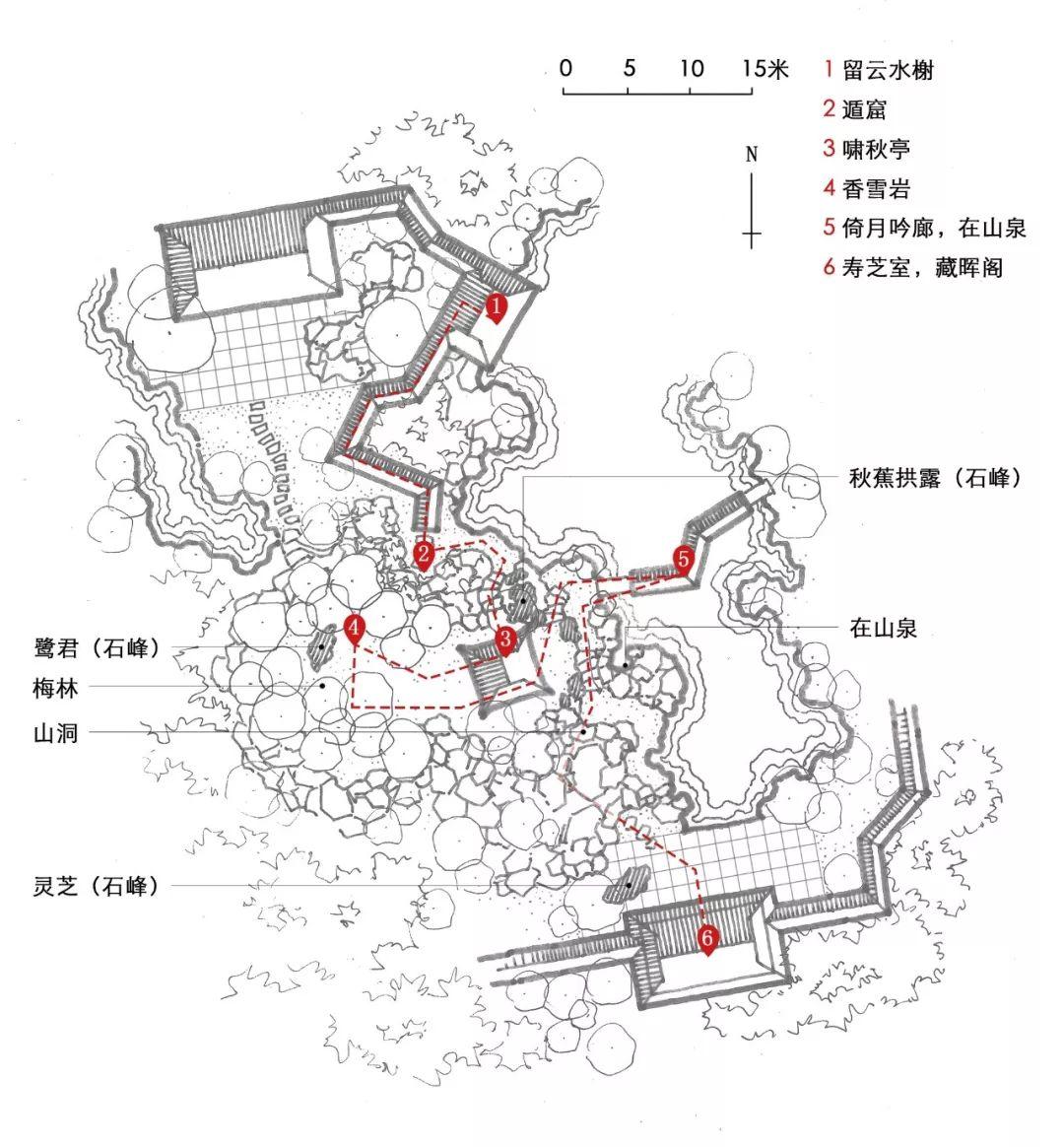

小灵鹫山馆(下文皆称作“山馆”)位于嘉兴市新塍镇问松桥东侧(图1-3),是清末一座胜甲一时的文人宅园,“面积不过五六亩”[4],却有许多当时颇负盛名的文人与画家为之题咏作图,园毁于抗日一役,所幸仍有大量山馆史料留存下来。笔者通过《嘉兴历代碑刻集》及各大拍卖公司图录等途径的查阅,共收集整理了山馆园记3篇、诗词52篇、题首7幅、跋语1篇及各形式园图38帧(其中尤以碑图16帧为“卓卓可传者[5]”)(图4)。这些图咏的作者,许多至今闻见仍如雷贯耳,如两代帝师翁同龢、书法家何绍基、海派画家任薰、顾沄、虚谷等,可以说代表了当时文人宅园的主要服务群体,由此认为,山馆亦是当时文人宅园的杰出代表,其图咏具有重要的研究价值。

▲ 图3 遗址现状照片(图左即问松桥,重修于 1992 年)

嘉兴市文物保护单位的徐信曾对山馆的历史沿革、相关背景人物等方面进行了考证[4],孙云娟亦对其史料作了一定的调研[6]。在此基础上,笔者通过对山馆图咏的阅读,发现其具有以下两个特征:

其二,园记与诗文使用了大量文学典故来辅助对园林景致的描写。

游观视角的叙述,意味着游者置身于空间内部来感知周遭环境的物象;而文学典故则指向了一种景面文心[7]的意境,用以借景抒情,隐喻游者自身的心境。由此笔者认为,山馆图咏对园林景致的再现方式,反映出一种“入境”的思维模式。因此,本文将“入境”作为诠释性的工具,对山馆图咏进行解读,通过其知觉体验的描写反推山馆的空间格局;并结合其心理感受的描写再现作者当时的游园情景。

– 2 –

从“入境”的角度观察,诗词、绘画和园林三者的结构存在相似性。诗词要求对偶,而对偶的前提在于每一语句必须自足而完整,导致诗词“片段的独立性”特征[8]。传统山水画也通常有类似的表达方式,汉宝德在《物象与心境》中说:“古人看画,没有用西洋人的眼光去看整幅,而是分段分景欣赏的。[9]”对于园林,汉宝德又道:“欣赏一个手卷的过程与欣赏一座园林一样。经过隔屏,亦即是山的分割之后,整幅画,或整座园子就成为许多个性不同的小园子、小场景,均有独立的风格。这不是一幅画,不是一座园子,而是许多幅小画,或许多小园子连在一起”[9]。山馆图咏以“入境”的方式再现园林景致,由于游者处于空间内部的视角,无法感知园林全貌,因而其情形也如传统诗词和绘画一样,具有分段叙述的逻辑,且相邻片段之间亦具有如对偶般的差异性。

以山馆主人孙家桢亲撰园记为例,反映山馆空间信息的描写原文如下:

“山馆之傍有榭临湖,壁间嵌列停云馆石刻,故颜之曰‘留云水榭’。拓窗眺望,游鱼出没可数。随廊曲折而南行,为‘遁窟’。由山洞东行,小折而南,即有石级可登,登其巔,有亭翼然,亭前奇峰数柱,其最高者即秋蕉拱露也,故署其亭曰‘啸秋’。亭之西,满山皆梅,花时素艳成林,题曰‘香雪岩’。仿佛有瘦鹤守之者,即为鹭君石也。自东北下,行至半山,一平如砥,有石若梁,由梁而下,为‘倚月吟廊’。廊下潭水一泓,即‘在山泉’也。复遵山径南行,又得山洞,出洞而南,花木翳然,有屋北向。窗前之峰,厥形如芝。时值家君六旬初度,故以‘寿芝’颜其室。室之上有阁,取李青莲‘至人贵藏晖’诗意,署日‘藏晖阁’。登阁南眺,则风山古寺隐约在云雾间。” [5]

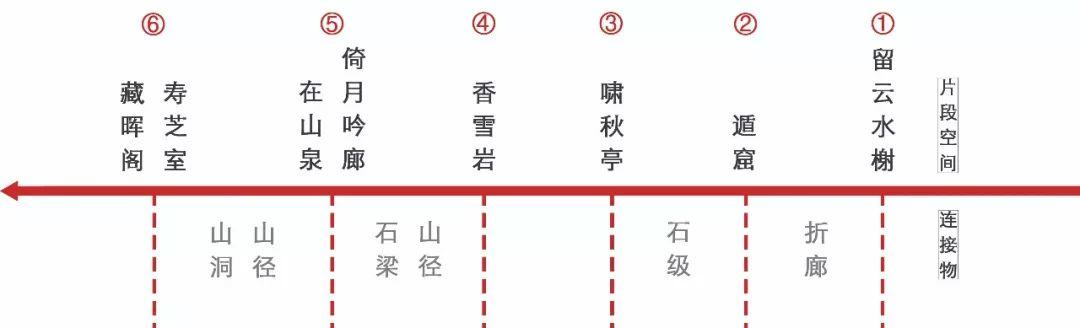

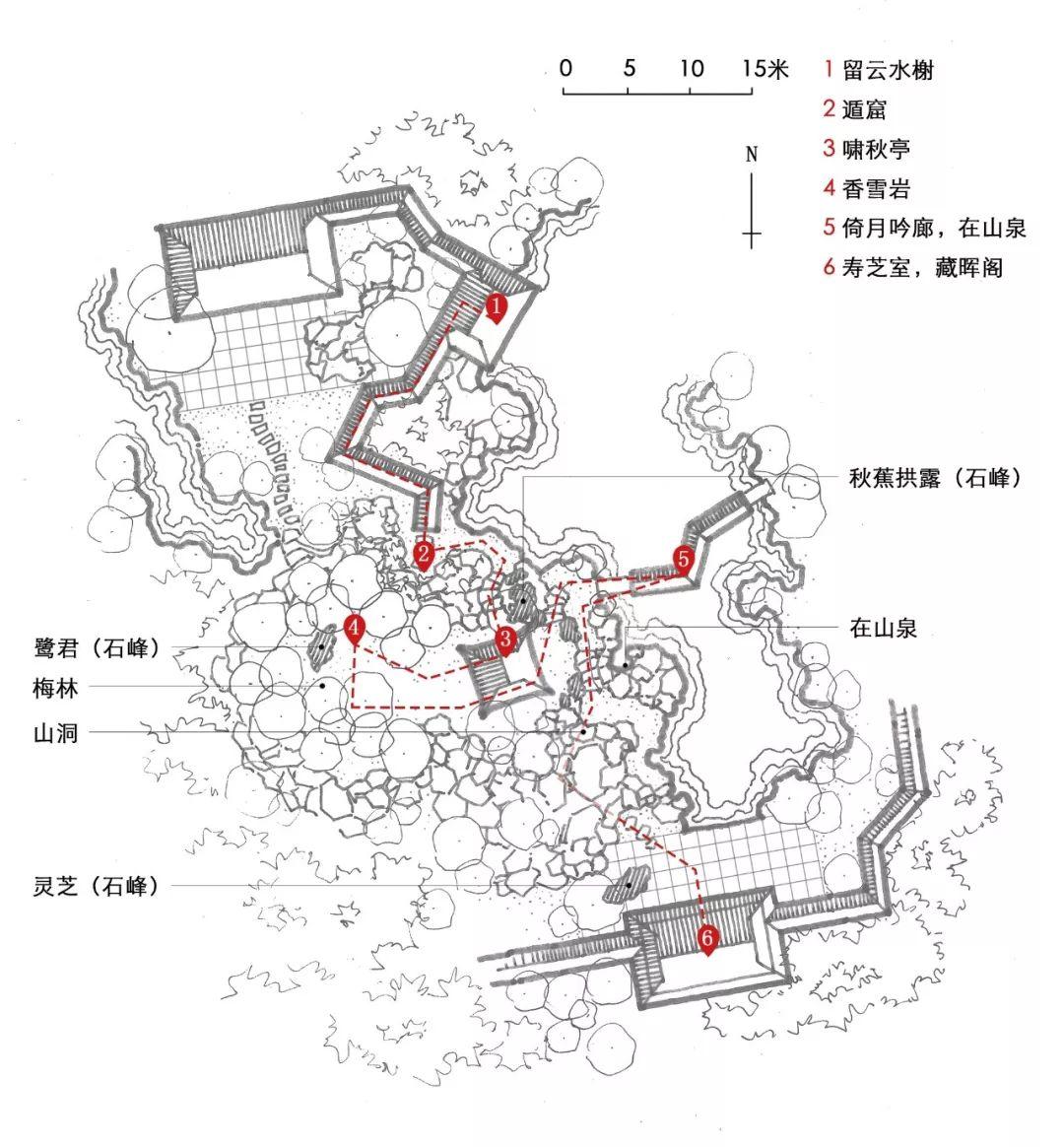

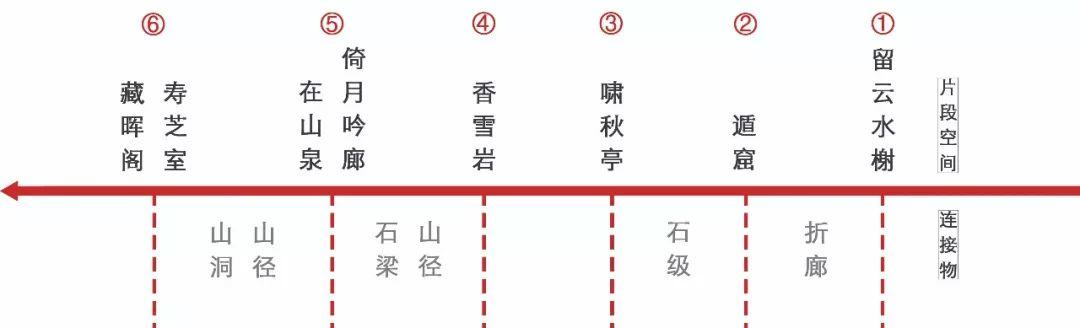

根据文中所述,孙家桢在山馆内先后经历了八个景点:留云水榭-遁窟-啸秋亭-香雪岩-倚月吟廊-在山泉-寿芝室-藏晖阁,依次叙述。按身体进入空间的“入境”标准,“在山泉”本不可游,但其位于“倚月吟廊”下方,于是将两者合为一组。而“藏晖阁”位于“寿芝室”上方,从空间位置上亦可将两者合为一组。于是最终可将山馆中八个景点分为六个片段空间。需要注意的是,从前一个片段进入下一个片段之间,需要穿过一段路径,这段路径本身也是发生游观体验的载体,因此不可忽视。笔者结合园记叙述顺序,将六个片段空间及其连接物罗列,并在结合碑图绘制的平面设想图中将其整合示意(图5、6)。

▲ 图5 山馆游观序列中的 6 个片段空间及连接物

如刘勰在《文心雕龙》里所指明的“反对为优,正对为劣[10]”的艺术标准,诗词中的对偶句所反映的物象与意境,以具备相反的差异性为优良品质。类似相反相成的“反对机制”[11]也体现在山馆的空间组合中。以“入境”的角度阅读分析各景点物象的属性、空间围合感、明暗及主要游观视景,可观察到景点空间序列间呈现出交替性的变化(表1)。这使得游园者能够避免陷入审美疲劳与乏味的境地,保证了感官的灵敏度,正如汉宝德在《物象与心境》中所述:“游园者像展视手卷一样,不时地变化心情,为眼前景观的转换所吸引,这时候,艺术的最高原则不是统一与和谐,而是变化与悬奇。[9]”

表1 景点空间变化分析

|

景点

|

属性

|

围合感

|

明暗

|

主要视景

|

|

1、留云水榭

|

人工物

|

低而敞

|

明

|

平远

|

|

2、遁窟

|

自然物

|

低而狭

|

幽暗

|

深远

|

|

3、啸秋亭

|

人工物

|

高而敞

|

明

|

平远

|

|

4、香雪岩

|

自然物

|

高而狭

|

略明

|

深远

|

|

5、倚月吟廊

|

人工物

|

低而敞

|

明

|

平远

|

|

6、在山泉

|

自然物

|

|

7、寿芝室

|

人工物

|

低而狭

|

略暗

|

高远

|

|

8、藏晖阁

|

人工物

|

高而敞

|

明

|

平远

|

– 3 –

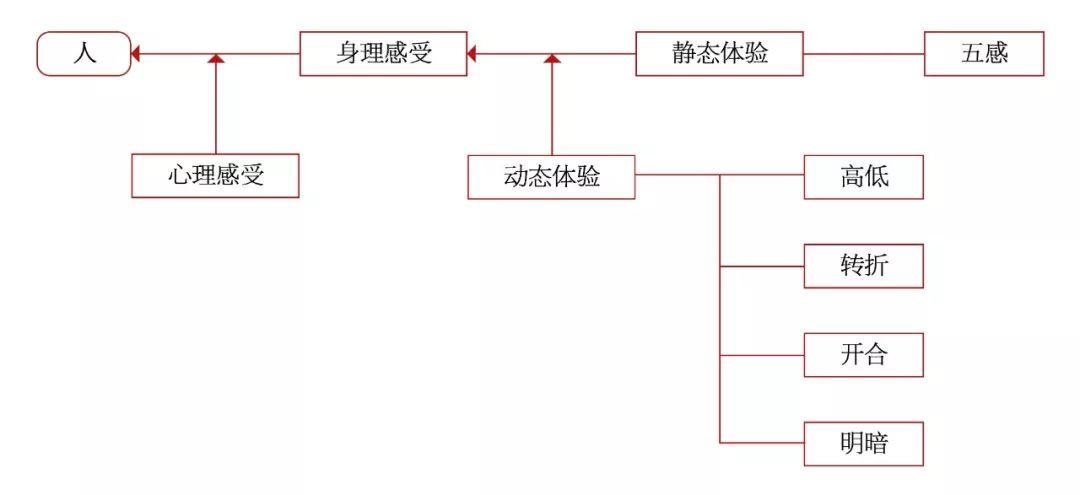

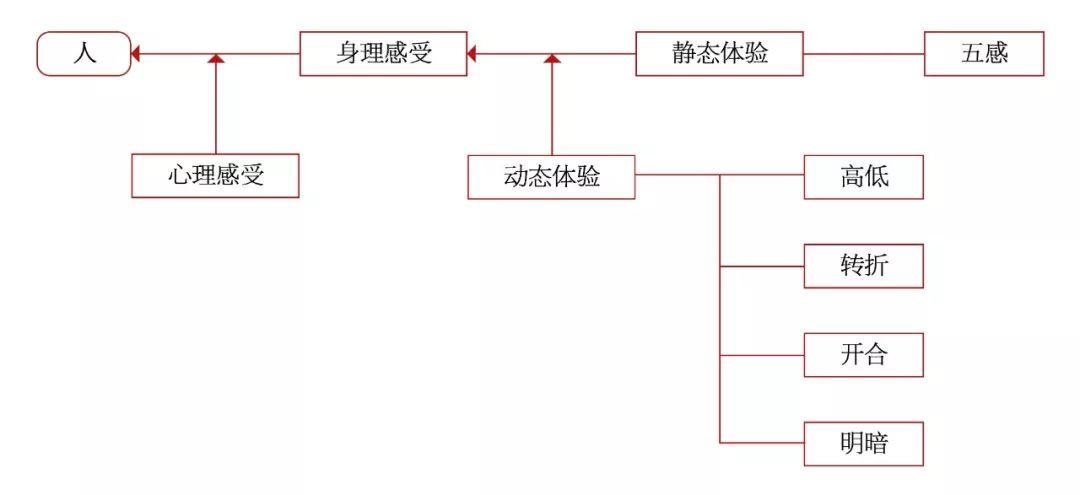

人在游园时感受各种信息进而产生对场所的身心体验,其过程并非按部就班,而是错综的,但从入境式角度解读作者当时的游观状态,可大致分为两种:静态和动态(图7)。根据山馆题咏的描述,静态体验主要集中于六个片段空间中,而动态体验则主要发生在作为连接物的路径空间中。

静观意味着一个地点具有动人之处,使人们能够停顿下来长时间地体会其价值和意义。山馆题咏对于六个片段空间的描写中,展现了对于物象的视觉、听觉、触觉、嗅觉和味觉体验及游者身体活动的全面描写,并夹杂以文学典故来隐喻游者游历时的“心境”,笔者将其具代表性的游观描写及用典整理如下(表2)。

表2 各景点代表性描述及用典

|

景点

|

代表性游观描述

|

典故与追忆

|

|

1. 留云水榭

|

孙家桢:拓窗眺望,游鱼出没可数。

谭谳:波光浮旧碣。

杨葆光:云气叆叇萦帘栊。

|

过眼云烟(北宋·苏轼《宝绘堂记》)

知鱼之乐(战国《庄子·秋水》)

|

|

2. 遁窟

|

凌和钧:伛偻而入,狂花拂背。仰偻而出,瘦藤络臂。

|

桃花源(东晋·陶渊明《桃花源记》)

凿坏以遁(西汉《淮南子·齐俗训》)

|

|

3. 啸秋亭

|

陈璚:若夫零雨送籁,劲风鸣柯。抗吟而山谷成音,流咏而竹石俱裂。落花无际,良夜自凄。

谭谳:矗立芭蕉树。

杨葆光:携踞直上啸秋亭,亭里清光媚秋月。

虞申嘉:倚柱独长啸。

|

孙登长啸(唐《晋书·阮籍传》)

雨打芭蕉(宋·李清照《添字丑奴儿·窗前谁种芭蕉树》)

|

|

4. 香雪岩

|

陈璚:幽芬霭空,积素粘袂,淡月留影,澄波写妆。

谭谳:香风袭巾幅。

杨葆光:满襟香气俯见影,循泉短歌句愈警。

孙家桢:满山皆梅。

虞申嘉:挟岩花而竞扑。

|

踏雪寻梅(明·张岱《夜航船》)

梅妻鹤子(北宋·沈括《梦溪笔谈卷十·人事二》)

瑶台(战国《穆天子传》)

月宫(西汉·东方朔《海内十洲记》)

|

|

5. 倚月吟廊

|

凌和钧:倚云栽红杏。呼月对影作长吟

|

举杯邀月(唐·李白《月下独酌》)

杏花村寻酒(唐·杜牧《清明》)

|

|

6. 在山泉

|

虞申嘉:举世滔滔者,安知洗耳情。

李龄寿:泉则在山遁有窟。

|

在山泉水清(杜甫《佳人》)

许由洗耳(东汉·蔡邕《琴操·河间杂歌·箕山操》)

|

|

7. 寿芝室

|

陈璚:灵根擘华,竦壁争霞,即石成基。

|

壶中日月长(宋·陈克《南歌子·爱日烘晴书》)

|

|

8. 藏晖阁

|

谭谳:琅环此福地

王藻墀:高阁瞰遥岑。

孙家桢:登阁南眺。

|

琅嬛福地(元·伊世珍《琅嬛记》)

米家书画(宋·黄庭坚《戏赠米元章》)

|

无论东西方,视觉在关于空间的讨论中一直占据重要地位。相比传统西方“主客体分离[12]”的审美模式,“入境”则始终带有主观情感的色彩。中国传统山水审美的视野构造常以“三远”来表现,董豫赣认为“三远”之“远意境”,是一种“视之无端,察之无涯”的连绵效果,其能在有限的范围内使山水小中见大,远意无穷[8],因此“三远”也是一种带有心理情感的视野构造。

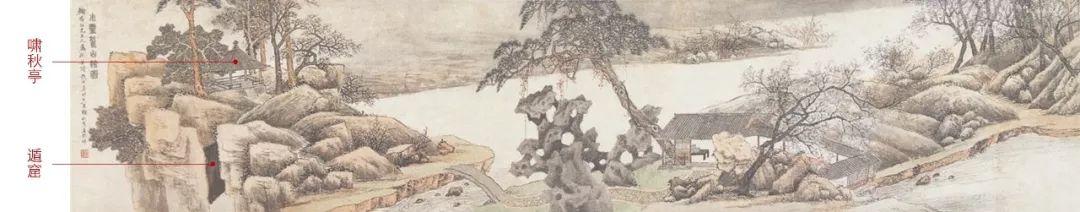

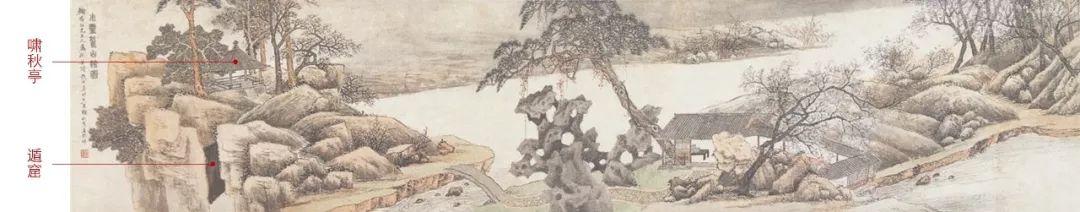

与《红楼梦》中的大观园类似,首先进入山馆的“前戏”是“高耸石当门[5]”和“开轩适当岫[5]”——分别出自碑刻中杨岘和王鼎华的诗文,这是传统园林中惯常的手法,以免及早泄露园中情趣。之后在山馆之傍“有榭临湖”。按嘉兴文保部门的徐信推算,“小灵鹫山馆的占地面积也不过五六亩”,在不超过五六亩的面积里,除却山石、建筑的占地面积,余下的水体被称作“湖”实属夸张。但在“高耸石当门”的逼人视角下,经过一段嵌碑廊再到具有相对开阔视野的“留云水榭”,先抑后扬的节奏就使得水榭前的平远水景小中见大,如桃花源入口复行数十步之后一般豁然开朗,产生“临湖”的错觉。之后向南随廊曲折到“遁窟”,空间围合逐渐收缩,为深远视景。借石级登上山巅到“啸秋亭”为高视点的平远视景,其西侧的密林空间“香雪岩”为深远视景。再到位于“在山泉”上方的架空的“倚月吟廊”为平远视景。陈璚对“寿芝室”有“竦壁争霞[5]”的描写,“竦壁”意为耸立的石壁,“争霞”形容石壁高耸到与天上的云霞争高,再加上《自记》中“花木翳然”的说法,经过对于上空的多重视野遮蔽,可以想见耸立在窗外的石峰将如北宋巨障一般当于面前,是典型的小中见大手法,为高远视景。而其上的“藏晖阁”,则以高阁之视点南眺隐约在云雾间的风山古寺,一幅晨钟暮鼓的梵天境界,为平远视景。(表3)各部分的视景大致呈现出“平远-深远”交替变化的特征,形成视野构造上的对偶。

此外,除了一些山馆碑刻诗文描写中明确可见的设景——如“留云水榭”的“碑刻”、“水”、“鱼”、“荷”;“啸秋亭”的“石峰”、“月”、“芭蕉”、“竹子”等之外,天象所引起的感官体验也十分重要。在诗文里有关天象的视觉体验描写比如谭谳的“一林斜阳影,人留云亦留。波光浮旧碣,春色渡新愁。”主要描写了在“留云水榭”中由“斜阳”所引发的感官体验。“留云”典引自苏轼谓书画如“过眼云烟”,指嵌在水榭连廊边的停云馆石碑,“碣”即是石碑的意思。诗文整合起来的意象是:风吹在沄沄春水上产生的涟漪,将斜阳反射在停云馆石碑上,产生波光粼粼的光影现象,引起游观者的注意,而后观者面对碑刻,凝视古人的手迹,感时光飞逝,如“一江春水向东流”,与追忆中的古人产生共情(表3)。

月光亮度较低,人可全程直视,且有阴晴圆缺,变化丰富,在文人诗词中,月亮一直拥有比太阳更高的出现频率。如陈璚对“香雪岩”“淡月留影,澄波写妆”的描写,月光滤过疏影横斜的梅枝倾洒在梅林中的石峰“鹭君”和岩面莓苔上,使台面散发着清幽的神秘感,清风徐来树影婆娑,如入月宫瑶台一般,凌和钧有诗为证:“劚破苍苔亲手栽,春风吹暖新瑶台[5]。(表3)”

山馆碑刻诗文中有关听觉体验的描写主要集中在“啸秋亭”和“在山泉”两个景点上。“啸秋亭”从景名中的“啸”表明了其听觉信息的存在,陈璚园记中对“啸秋亭”的描写为“若夫零雨送籁,劲风鸣柯。抗吟而山谷成音……良夜自凄,有如‘啸秋亭’焉。” [5]“啸秋亭”前有石峰“秋蕉拱露”,谭谳的诗文“矗立芭蕉树”和王藻墀的诗文“朝来吸蕉露”都表明了石峰与芭蕉共存的关系,费以耕的《小灵鹫山馆图》(图8)也表达了这样一种理想情景。由此可知,在一个秋风凉雨的夜晚,雨落在芭蕉上,石峰当风,秋风只得穿过石峰透漏的洞壑,发出萧飒的长鸣,游者通过这些物象,联想到如计成在《园冶》中所描述的“夜雨芭蕉,似杂鲛人之泣泪[13]”和“岭划孙登之长啸[13]”的意境(表3)。

李龄寿对于“在山泉”一景的诗文描写有“泉则在山遁有窟” [5],说明泉水是从“遁窟”所在的这座假山上跌落下来的,跌落发出的泉水冲撞之声,会成为吟廊上游观者的体验之一。值得注意的是,虞申嘉关于“在山泉”诗文“举世滔滔者,安知洗耳情” [5],不但表达了“泉流之声”的听觉体验,还通过“洗耳”这一典故表达出了一层隐逸心态。这时回看“泉则在山遁有窟”,可知园主早已在上一景点埋下了伏笔,把“山泉之源”设在了象征“招隐” [5]的“遁窟”(笔者通过勘查证实其符合园外河道流向),如桃花源头的情形一般暗示了其对高洁隐士的仰慕。

(凌和钧诗)“伛偻而入(遁窟),狂花拂背。仰偻而出,瘦藤络臂。[5]”江南园林假山通常有石洞这一模件,但是由于假山不大,所以石洞内部空间通常都较小,因此需要一段更为狭窄曲折的假山路径作为山洞的引导,即洞前总会有一段峰回路转、逼仄通幽的山景。如此狭促的山洞入口,又栽种花草藤蔓,枝蔓必然侵入通道,人经过就不免会衣衫触碰,这就给了“遁窟”之“遁”一种直观的体验,这一体验是内外两个场所之间先抑后扬的收束前奏(表3)。

沈克宁在他的《建筑现象学》一书中说:“嗅觉和味觉对场所的感知有其特殊的功能。但是这两种感觉,尤其是味觉在建筑和环境体验中所起的作用远不如其他几种知觉或知觉系统所起的作用。触觉、视觉和听觉在环境感知上能起到决定性作用,而气味在环境和空间创造中可以起到微妙的作用,这种作用有时甚至是奇特的、令人难忘的。[14]”所谓奇特的、令人难忘的作用,可以是令观赏者涌现出了一些特殊的思绪比如勾起一段往事,或追忆一个想象中的图景等。

关于“香雪岩”一景,其景名中的“香”字已经直接表达出了嗅觉信息的存在,浓郁的梅花香气,令人沉醉,可以快速地产生一些奇特的、令人难忘的作用在人身上。比如,从王景曾的诗文:“昔游邓尉山,徒倚香雪梅。今日放花时,漫野正腾彩[5]”中,除了“雪”字暗示出梅的颜色为白色的视觉信息以外,我们还可以以嗅觉体验为切入点获得两个方面的信息:1)时间。白梅只有盛开的时节才会产生如此令人印象深刻的香气,据此可以判断王景曾游历山馆的时间应在立春前后;2)气温。“梅花香自苦寒来”,梅花盛开的时节气温较低。于是,嗅觉感知令王景曾在“此时与现在(香雪岩)”和“彼处与当时(邓尉山)”之间穿梭[15](表3)。

陆润庠描写“倚月吟廊”的“吟廊斜倚花间月,浊酒频频太白杯” [5],则是通过味觉描写勾起了作者对一段古代情景的追忆。太白即李白,李白除了被誉为“诗仙”外,还被奉为“酒仙”,常酒后吟诗。在“倚月吟廊”花间赏月的氛围感染下,几杯酒的味觉体验将陆润庠的思绪带到了另一个时空中的图景——那个魂牵梦绕在所有文人们共同追忆中,诗仙李白举杯邀月饮的情景(表3)

表3 六个片段空间的游观情景

|

片段空间

|

主要设景元素

|

观赏时机

|

观赏方式

|

|

1. 留云水榭

|

碑刻、水、鱼、光、风、

水气、荷、树林

|

春夏,晴天,有风

|

平视墙上石碑,

低头眺望水面

|

|

2. 遁窟

|

山洞、花、藤

|

/

|

弯腰侧身步行

|

|

3. 啸秋亭

|

石峰、芭蕉、雨、风、月

|

深秋,月夜,刮风,下雨

|

举头望月,

低头瞰水,

静听风雨声

|

|

4. 香雪岩

|

梅树、雪、石峰、月、绿苔

|

早春,月夜,下雪,

|

抬首观梅赏石,

折梅挥袖留香

|

|

5. 倚月吟廊/

在山泉

|

月、杏、酒、风、竹柏;

山泉

|

春季,月夜

|

举头望月,

闻杏花香,

品酒,

静听泉声

|

|

6. 寿芝室/

藏晖阁

|

石峰、竹

|

/

|

抬首凝望石峰,

|

|

云烟、凤山古寺、金石书画

|

登高向南眺望

|

以动态体验为主的连接物,作为片段空间之间的路径空间,其在园林中不仅起到交通作用,同时周遭也同样有设景的存在,是发生游观体验的载体。市井宅园通常规模不大,因此需要小中见大,路径需曲折尽致,其本质是控制通行的时间跨度,主要控制方式可分为三种:

通常连接物会兼具以上三点,如从吴谷祥绘制的小灵鹫山馆手卷(图9)中可看出,画面右方的“遁窟”到“啸秋亭”之间的山径,依山势而曲折尽致,增加了路径的尺度和通行难度,同时步移景异,达到“山形步步移”、“山形面面看”[16]的游观体验。这些方式共同增加了“路空间”的层次深度,从而也让当事人在游观印象上模糊了时间概念。这种控制路径的方式所带来的物理变化分别为:高低、转折、开合、明暗。

▲ 图9 吴谷祥《小灵鹫山馆图》中“遁窟”与“啸秋亭”两景点之间的山径

笔者将山馆诗文中具有代表性的途径体验描写提取出来,并总结其路径空间给人的游观感受变化如表4所示。由表可观察到,空间中各项物理变化也呈现出如对偶般的交替性变化特征。

表4 各路径空间分析

|

相关片段空间

|

连接物

|

游观描写

|

空间变化

|

|

1. 留云水榭——遁窟

|

曲折廊

|

陈璚:乃折迂涂。

孙家桢:随廊曲折而南行。

|

收缩;转折;变暗

|

|

2. 遁窟——啸秋亭

|

石级

|

杨葆光:携裾直上“啸秋亭”。

孙家桢:由山洞东行,小折而南,即有石级可登,登其颠,有亭翼然。

郭照:拾级到山巅。

|

升高;敞开;转折;

变明

|

|

3. 啸秋亭——香雪岩

|

/

|

/

|

收缩

|

|

4. 香雪岩——倚月吟廊/在山泉

|

山径、石梁

|

陈璚:数尺石梁,寻径而下。

王藻墀:折梅度石梁,石帚吟情动。

孙家桢:自东北下,行至半山,一平如砥,有石若梁,由梁而下,为“倚月吟廊”。

|

降低;敞开;转折

|

|

5. 倚月吟廊/在山泉——寿芝室/藏晖阁

|

山径、山洞

|

孙家桢:复遵山径南行,又得山洞,出洞而南,花木翳然,有屋北向。

|

先收缩、变暗,后敞开、

变明;转折

|

如前文所述,通过入境阅读法解读小灵鹫山馆图咏,园林空间格局呈现出片段的独立性特征和对偶的差异性组合方式;以五感和身体活动所体现的知觉感受,和藉由景点主题、文学典故及以往经历所引发的心理感受,共同再现了游者的游园情景。

本文希望通过入境的思维模式,超越以往的阅读与分析方法,重新认识园林文献及图像资料的内涵——对于园林文献中的对偶、引典等手法不再看作单纯的文学修饰,而是将其与具体的园林情景与意境的营造结合理解。同时也期待能为当代设计营造提供可能的借鉴。

① 图1改绘自民国十二年《新塍镇志》;图2改绘自2018年百度卫星图;图3为作者自摄;图4为作者摄于嘉兴揽秀园碑廊;图5-7为作者自绘;

② 图8出自《山东恒昌2016年春季拍卖会图录》;图9出自《西泠印社2006年春季大型艺术品拍卖会·中国书画海上画派作品专场图录》。

[1] 王绍增. 论《园冶》的“入境式”设计、写作与解读方法[J]. 中国园林, 2012,28(12):48-50.

[2] 杨锐. 论“境”与“境其地”[J]. 中国园林, 2014, 30(06):5-11.

[3]王绍增. 论“境学”与“营境学”[J]. 中国园林, 2015, 31(03):42-45.

[4] 徐信. 小灵鹫山馆图咏碑[J]. 东方博物, 2011(03):73-79.

[5] 嘉兴文化广电新闻出版局编. 嘉兴历代碑刻集[M]. 北京: 群言出版社, 2007.

[6] 孙云娟. 嘉兴传统园林调查与研究[D]. 浙江农林大学, 2012:90-95.

[7] 孟兆祯编. 园衍[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2012.

[8]董豫赣. 动境·意境·化境——山水(诗)·水墨(画)·山林(园) [D]. 中国美术学院, 2005:132-134.

[9]汉宝德主编. 物象与心境: 中国的园林(汉宝德作品系列)[M]. 生活·读书·新知三联书店, 2014.

[10] (南北朝)刘勰著, 周振甫注. 文心雕龙今译[M]. 北京: 中华书局, 1986:315.

[11] 董豫赣. 相反相成 化境八章(四)[J]. 时代建筑, 2009(01):106-111.

[12]王绍增. 从画框谈起[J]. 中国园林, 2006(01):16-18.

[13] (明)计成原著; 陈植注释. 园冶注释 第2版[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 1988.

[14] 沈克宁著.建筑现象学 第2版[M]. 北京: 中国建筑工业出版社, 2016.

[15] 冯仕达, 孙田. 自我、景致与行动: 《园冶》借景篇[J]. 中国园林, 2009,25(11):1-3.

[16] (宋)郭熙,郭思撰. 林泉高致[M]//俞建华.中国古代画论类编.北京: 人民美术出版社, 198:639.

-End-

作者:谢青松 王欣 张蕊

编辑:孙欣悦

九樟学社编辑部

| 版权声明 |

本文版权归作者所有

| 联系邮箱 |

jiuzhangsociety@gmail.com

原文始发于微信公众号(九樟学社):清末嘉兴宅园小灵鹫山馆图咏的“入境式”场所意象解读

文化城市

文化城市