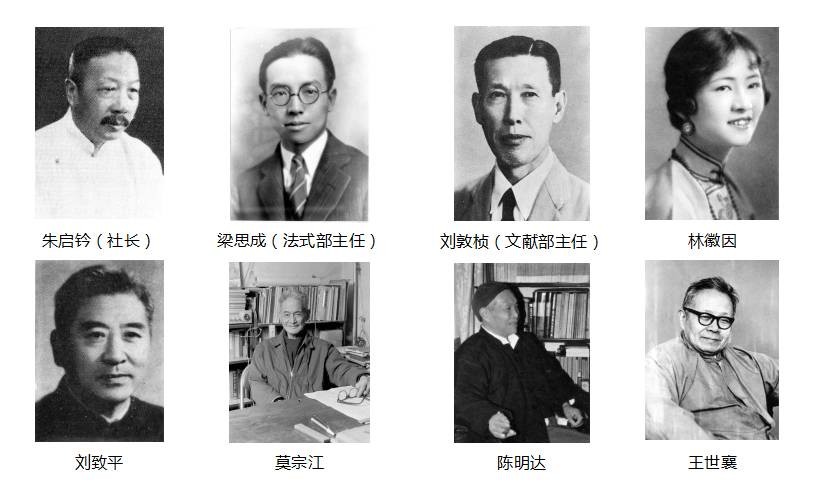

8月27日,由北京乡村文化保护与发展志愿者协会(RCRA)与国图讲坛联合主办的系列讲座“匠意营造:中国传统建筑”第六期顺利开讲。本期讲座邀请中国文物学会理事,青铜器专业委员会副会长梁鉴先生为我们带来精彩分享:“发现佛光寺和中国营造学社的历史贡献简述”。

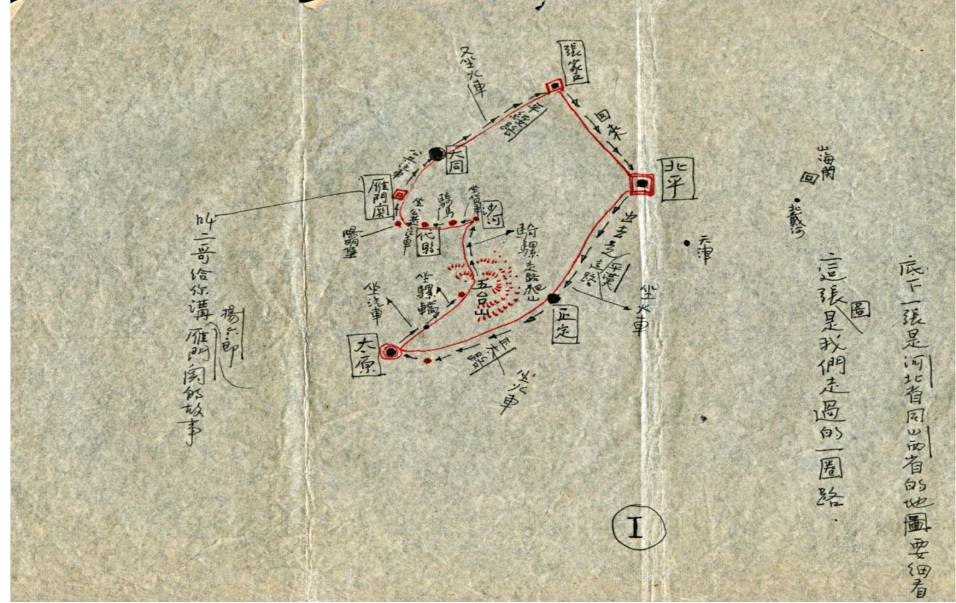

1937年6、7月之交,由梁思成、林徽因、莫宗江和纪玉堂组成的营造学社调查组,根据敦煌61窟《五台山图》“大佛光之寺”题记,从太原出发,一路找寻过去。

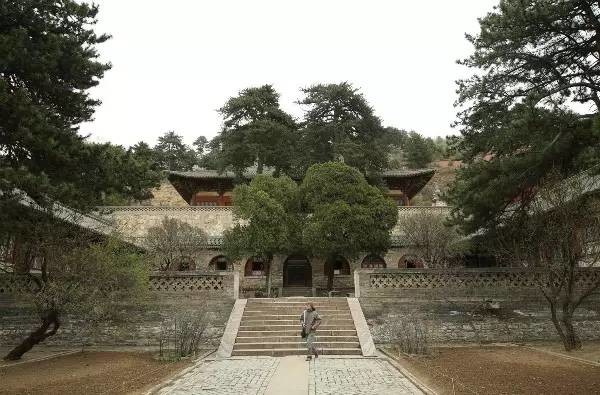

于山西省五台县豆村镇附近,佛光真容禅寺东大殿被发现。

“……我们一向所抱着的国内殿宇必有唐构的信念,一旦在此得到了一个实证了。”

一日不见兮,思之如狂

佛光寺东大殿是国内现存唯一的唐代殿堂式(单檐庑殿顶)木结构建筑,形制等级标准较高,规模较大,建筑结构复杂,绝大部分建筑构件为唐代初建原构,除此以外,保留了众多创建时期的泥塑、壁画和墨书题记遗存。

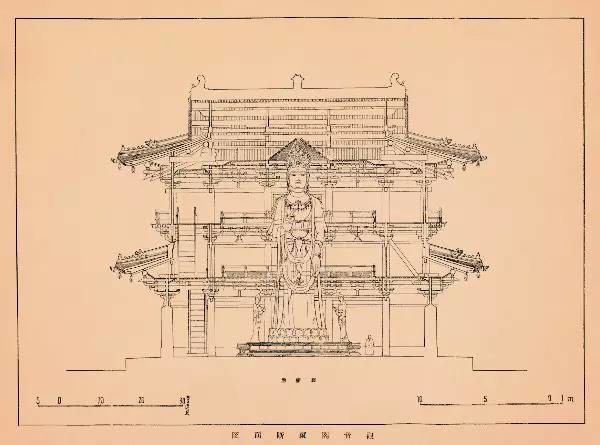

佛光寺东大殿

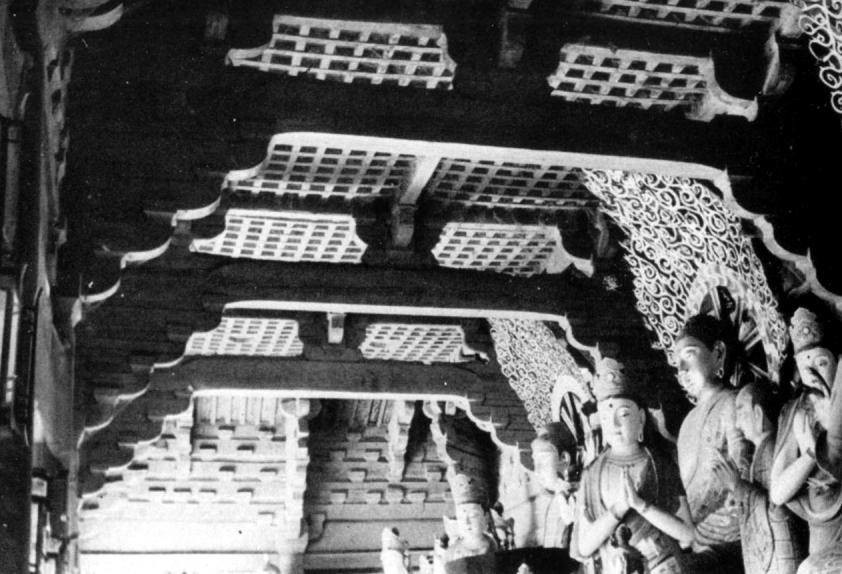

佛光寺东大殿内槽

梁思成、林徽因一行到初见东大殿,虽“斗栱雄大,屋顶坡度缓和,广檐翼出,全部庞大豪迈之象,一望而知为唐末五代时物也”,但是依然需要找到大殿建造年代的确切证据。

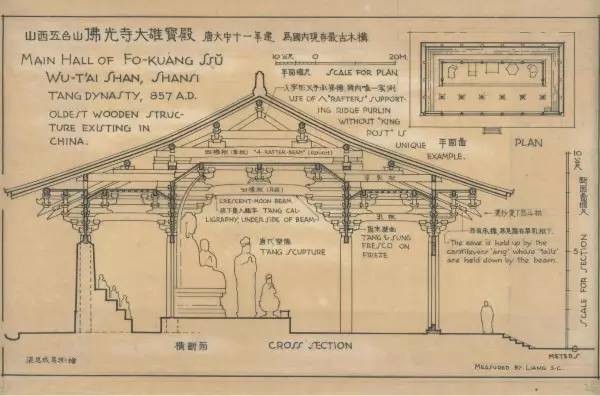

在测绘数日后,林徽因“见(梁底部墨书题记)‘女弟子宁公遇’之名”,遂搭架子洗清梁底污垢,近距离辨认释读,经与殿前石经幢上所刻“宁公遇”之名和“大中十一年”相对照,得以确认佛光寺大殿的建造(成)时间为唐大中十一年,即公元857年。

至此,中国古代木结构建筑中年代最久远(1080年)、规格最高(殿堂式)、体量最大(7间*4间)、保存最完整(包括塑像壁画书法)的建筑遗存——佛光寺东大殿——被发现。

佛光寺东大殿的发现,不仅打破了日本学者关于“中国和朝鲜一千岁的木料建造物,一个亦没有”的断言(关野贞),同时也为研究和构建古代建筑史竖立了一个里程碑式的样板。

他们非常高兴,就在佛光寺大殿前面台子上他们带去的所有营养品和罐头,打开一次都吃掉了。他们那会儿出去条件很艰苦,经常要带一些罐头,据说,如何买罐头还是丁文江给他们以指导——买罐头食品一定饿着肚子去买,吃饱去买就会觉得什么也不想吃。丁文江是很有名的地质学家,在中国大量地考察了地理和矿藏,后来在湖南考察地矿时煤气中毒去世了,很年轻,很可惜。

中国建筑自有其“文法”

发现佛光寺的背景,实际上是十九世纪末二十世纪初,西方和日本学者开始对中国古代建筑遗存进行的调查和记录。

最早将古建筑放在文化范畴考察的西方人是沙畹。沙畹是当时世界上最有成就的汉学大师,欧洲汉学泰斗之一,也是最早开始整理研究敦煌和新疆文物的学者。沙畹是能看中国古书的,他把《史记》《后汉书》有关西域的部分翻译成法文,向全世界介绍,还写了一本泰山的书,研究中国古代岳渎镇海及封禅制度等。后来一些有名的汉学家,像伯希和与马伯乐,都是他的学生。

沙畹

德国的柏石曼的著作《中国建筑》收录了大量的照片、测绘图、速写,还有地图。他将中国建筑进行了一些分类:城墙、门、中式殿堂、砖石建筑、浮雕、墙等等,我们可以看出,实际上西方人并不太懂中国建筑的内容,分析视角流于表面。

柏石曼

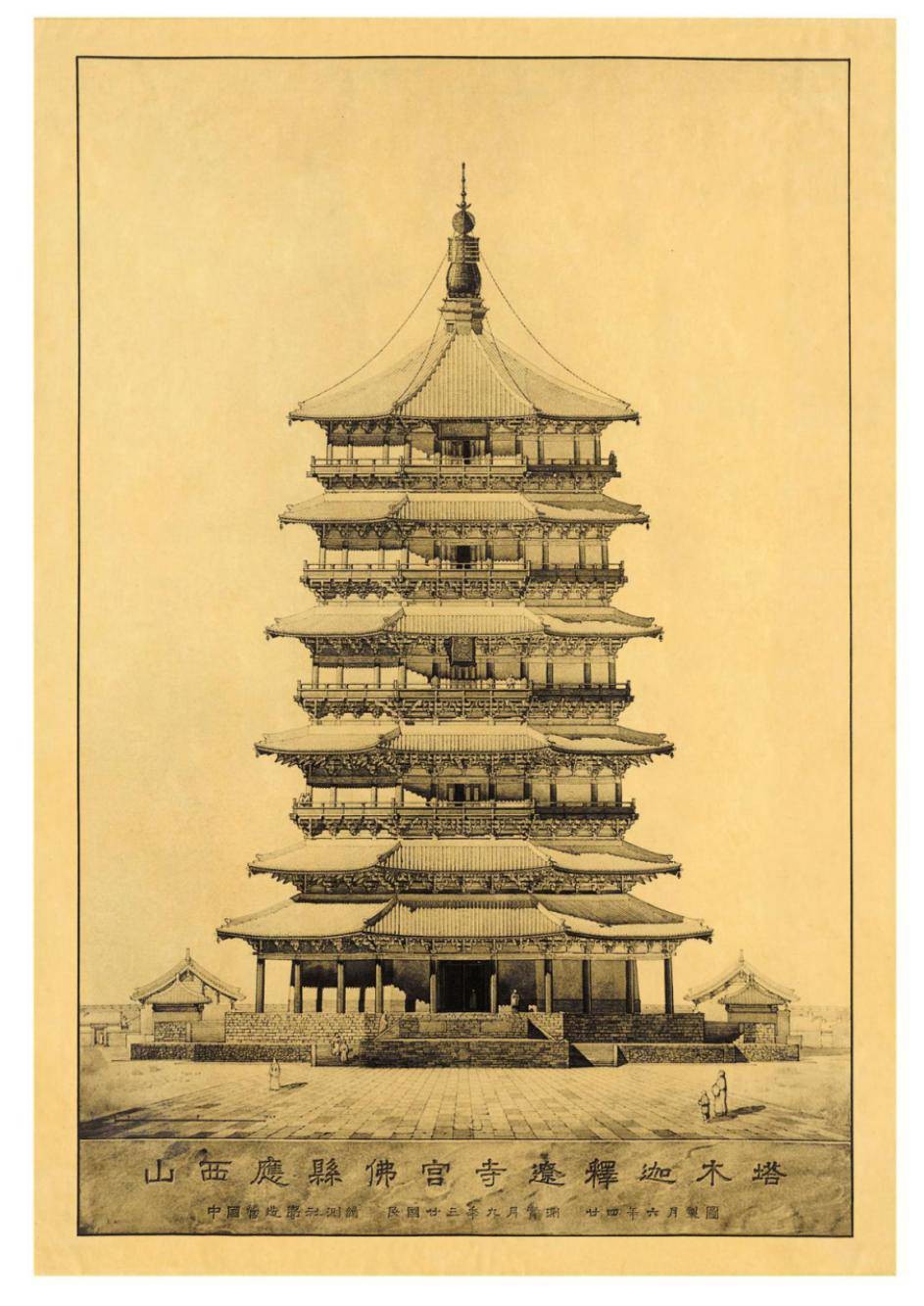

伊东忠太1901年跟着八国联军到华,在紫禁城进行测绘。日本人很明白要到中国来寻找他们自己建筑的源头,他们认为自己的建筑源头是从南北朝开始的,是伟大的云冈石窟。1902年,伊东忠太对应县佛宫寺木塔进行了考察,并根据塔下碑刻题记,确认木塔为辽代清宁二年所建。

关野贞是伊东忠太的学弟,他先后十次来中国考察,足迹遍布中国北方。他在考察清东陵的途中,路过蓟县,发现了独乐寺观音阁,然后去了义县的奉国寺,一座梁思成、刘敦桢等都未能考察的体量非常大的辽代建筑。

伊东忠太《支那建筑史》插图

1922年,日本和尚小野玄妙来到佛光寺,一看里面的雕塑很漂亮,拍了很多照片,后来给了常盘大定等日本研究佛教历史的专家。他们在《支那佛教史迹》用九幅照片介绍了佛光寺,但当时日本的建筑学者没有去,所以没有给佛光寺断代。

《支那文化史迹》中的佛光寺大殿内景

伊东忠太、关野贞、塚本靖在《支那建筑》对建筑进行分类,有庙坛、儒教建筑、道教建筑、陵墓、城堡、宫殿、楼阁、住宅、店铺等等。日本人虽然受了西方的影响,但是他们的分类跟洋人又不太一样,咱们看稍微靠谱一点。

对洋人的看法,梁思成有评价,他说中国建筑的文法是怎么样的呢?以往所有外国人的著述,无一人及此,无一人知道。不知道一种语言的文法而研究那种语言的文学,当然此路不通。不知道中国建筑的“文法”而研究中国建筑,也是一样的不可能。

中国营造学社的成立

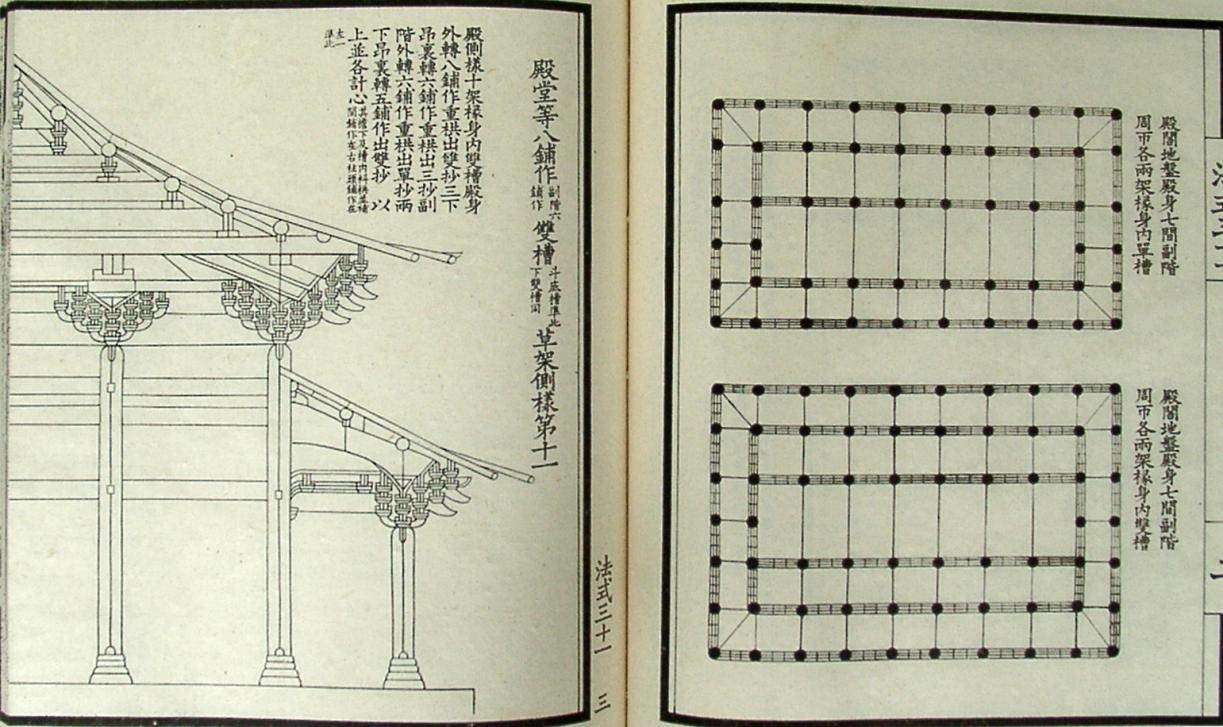

民国七年,中国营造学社创始人朱启钤先生去上海出席南北议和会议,途径南京,在江南图书馆发现宋《营造法式》,遂自费刊行,即“丁本”。其后,朱桂老(即朱启钤)请著名的藏书家和版本目录学家陶湘,把综合四库全书本汇校,于1925年出《仿宋重刊本李明仲营造法式》,即“陶本”,得到了国内外学术界的重视,引发了极大的研究热情。

《营造法式》(陶本)

1928年,朱老自己出钱组织中国营造学会。一帮同好开始收集跟营造学有关的典籍文献,然后校勘、整理、出版、研究,还在北平的中央公园的社稷坛举办中国古代建筑展览会,展示学会历年收藏的古代建筑图书、图纸和模型等等,引起了社会各界的关注和重视。中华教育基金会决定资助营造学社的成立。

1930年1月,中国营造学社在北平东城的宝珠胡同7号成立,为了区别于之前朱老私人资助的营造学会,遂起名营造学社。朱老在成立演讲中说到:“吾民族之文化进展,其一部分寄之于建筑,建筑于吾人最密切,自有建筑,而后有社会组织,而后有声名文物……总之研求营造学,非通全部文化史不可,而欲通文化史非研求实质之营造不可。”朱贵老不仅仅从营造学的角度看建筑,更是从人和社会出发,将建筑看做文化的一部分。

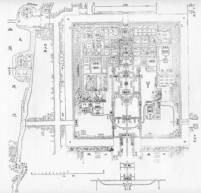

中国营造学社我国第一个研究古代建筑的学术机构。学社通过收集整理古代建筑文献,结合对古建筑遗存的田野调查测绘,进行科学的分析研究,解读了宋《营造法式》、清《工部工程做法》等中国古代营造典籍与文献,实现了理论上的突破,为研究和构建中国建筑史打下了坚实的基础。

梁思成、刘敦桢、林徽因、刘致平、莫宗江、陈明达、卢绳、叶仲玑、王世襄、罗哲文等学社成员,后来都成为中国建筑史研究教育,以及古建筑和文化遗产保护方面著名的专家。

读与绘

中国营造学社的学术成就之一是中国古代营造典籍文献系统的搜集、校勘、出版,如宋《营造法式》、清《工部工程做法》《园冶》《梓人遣制》《工段营造录》等。并对古代营造匠师、营造史料进行系统梳理,编辑有《哲匠录》《明代营造史料》《同治重修圆明园史料》等。

朱桂老提倡 “以匠为师”“沟通匠儒”,学社将访问大木匠师、各作名工及工部老吏、样房、算房专家作为工作方法,聘请熟悉清代建筑的老匠师绘制大木结构详图、彩画图样,从而熟悉专门术语,辨识“名-物”,将古籍中的营造名词加以考订、注释。

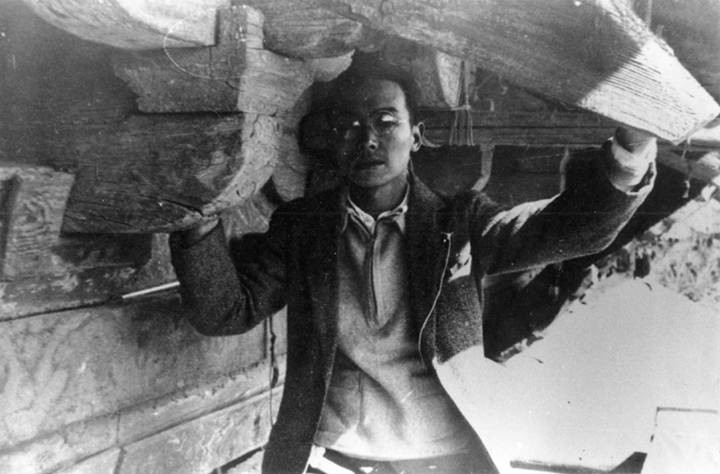

梁思成测绘河北正定隆兴寺转轮藏殿

第二个大的方面就是中国古代建筑大规模调查和测绘研究。从1932年到1945年,中国营造学社在梁思成和刘敦祯两位先生的带领下,对北京、河北、河南、山西、山东、江苏、浙江、云南、四川190个县的2738处古建筑实物遗存,展开了大规模考古调查和科学测绘,其中测绘重要古建筑206组,完成测绘图纸1898张。至今,这些调查报告、测绘图版和照片,依然是中国建筑史学研究最重要的基础资料。

中国营造学社测绘图之应县木塔立面图

对于研究中国古建筑,尤其是科学的田野考察,日本学者不无傲慢地认为理所应当应该日本人来做。伊东忠太1930年的时候,中国营造学社成立请他做报告,他当时就说:“在支那方面,以调查文献为主,日本方面,以研究遗物为主,不知适当否?”

应该说,这些言论对于梁思成、刘敦桢、林徽因这些刚刚加入学社的青年学者来说是一个极大的刺激与挑战。学社之后十余年的考察与研究,很大程度上都是在和已经取得相当成果的前辈日本学人进行的赛跑。中国营造学社走出了一条不同于以往日本学者和西方学者的崭新研究道路,并迅速做到了后来居上。

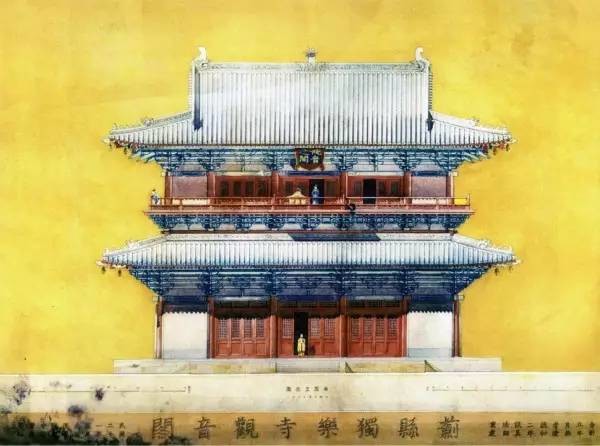

梁思成绘制的独乐寺观音阁正立面水彩渲染图

1932年,梁思成去独乐寺调查测绘,完成了他的第一篇古建筑调查报告《蓟县独乐寺观音阁山门考》。建筑史学家傅熹年先生认为,这篇文章所体现出的通过实地调查测绘并与《营造法式》印证,进而探究古代建筑遗构中所包含的技术、艺术因素的研究方法,使之成为中国建筑史学研究引领风气之先的一篇重要论文,并为以后的调查实测和研究古建筑提供了范式。其学术水准不仅一举超过了当时欧美和日本人研究中国古建筑的水平,就实物与理论、文献结合而言,以及透过形式深入探讨古代建筑设计规律而言,也超过了日本人当时对其本国古建筑研究的深度。

梁思成绘制的独乐寺观音阁正立面水彩渲染图

主持营造学社文献部的刘敦祯先生也参与了大量古建筑实地调查,并完成多篇高质量的古建筑调查报告,尤其对北京智化寺进行的调查研究,为明清建筑的调查研究树立了范式。

解读中国建筑的钥匙

在与日本学者的学术赛跑中,营造学社能够反超,一个重要的法宝就是对营造法式的研究。

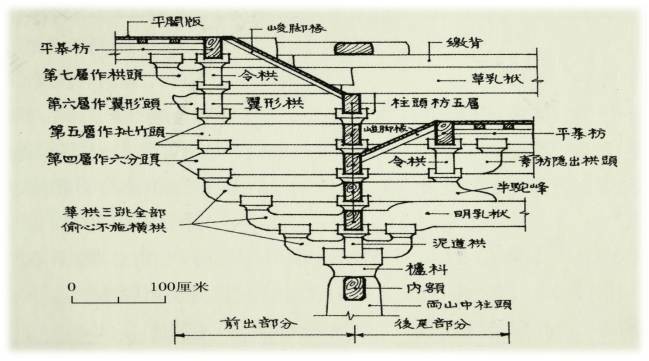

佛光寺东大殿横剖面图(梁思成、莫宗江绘)

中国的建筑的精髓是什么?“斗栱者,中国建筑所特有之结构制度也。其功用在梁枋等与柱间之过渡及联络,盖以结构部分而富有装饰性者。其在中国建筑上所占之地位,犹order之于希腊罗马建筑;斗栱之变化,谓为中国建筑制度之变化,亦未尝不可,犹order之影响欧洲建筑,至为重大。”梁思成认为,斗拱的构架是中国建筑真髓所在。

和西方不一样,西方看希腊罗马这些遗迹都是大石头,墙是承重的;中国则是墙倒屋不塌,一个网柱的结构,上面是斗拱,再上面是屋盖,重量通过斗拱结构传到柱子上,所以斗拱既有装饰性的效果,同时有结构上的作用。不同的朝代,斗拱的形式发生了很大的变化。

这是佛光寺的斗拱,实际上还有很多种,像刚才提到的应县木塔,过去认为有46种,现在发现不止,有50多种不同的斗拱。

学贯中西的学术背景,使得梁思成敏感地指出《营造法式》的斗栱“材分°制”与西方古典建筑中的Order(现在一般译作“柱式”)的高度相似性,这是此前中外学者均未发现的。古罗马维特鲁威的《建筑十书》中有著名的关于希腊-罗马柱式(Order)的记载:希腊-罗马神庙通常用神庙立柱的“柱径”作为基本模数,而面阔、进深以及各类细部尺寸皆以此为本,为柱径的倍数或分数,一如中国古代木结构建筑中的斗栱“材分°制”。

简言之,“材分°制”是古代工匠在数百年的营造施工中,总结出来的一套“标准化”设计和施工的模数制度,它不仅大大提高了工作效率,而且保证了房屋整体架构的合理(科学性)与美观(艺术性)。

用科学理解美

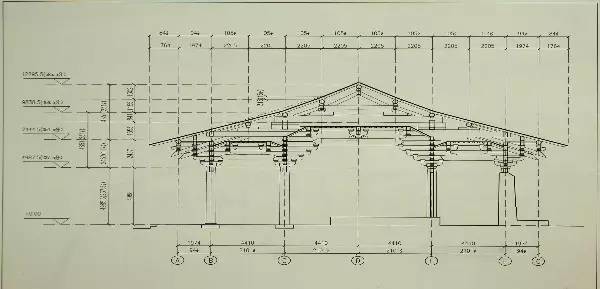

八十年后再回首,什么是科学呢?科学就是能够经受时间反复的检验。80年前,梁思成他们对佛光寺进行勘测,是用手工的方式,用皮尺,所以误差就是厘米级的。大约十年前,清华大学建筑设计研究院等单位使用三维激光扫描仪配合全站仪,运用逐点测距的方式对梁架结构进行抽样采集,获得海量的点云,再模拟扫描对象的三维空间形象,其误差为毫米级,对东大殿进行科学勘测研究,发表了一个报告。

大木结构明间横剖面理想图

他们考虑到东大殿已经建成了1150年,以及挤压、变形、腐蚀等各个方面的因素,“推断东大殿结构的‘材分°制’做法规律,并据此推算出东大殿始建之初,或者说东大殿的原有设计尺寸”。为此,他们设计出理想的尺寸结构模型进行验证,其结论是“东大殿是严格按照材分°制度设计建造的,所有的结构尺度都以材为主。主体结构构件均以分°为基本模数。”其中包括了:①斗栱铺作层;②平面柱网;③屋架举折三个方面的材分°制度。

这个结论,验证了梁思成林徽因等营造学社诸先生关于《营造法式》材分°制”研究的科学性。

看古代建筑,实际上是两边的柱子高,中间的短,这个叫升起,升起也完全按照材分制。为什么要做升起呢?我自己感受,为什么我们说唐代的建筑是非常美的?有了升起以后,屋顶你会觉得有一点点弧度,显得非常的轻盈和柔和,如果要是很直,直线就很愣。

这是今年春天去的时候,还有雪,因为是东大殿,是朝西的,所以有雪的屋顶是北边,一眼看去,没有什么现代的建筑,如临旧时。

(文中图片均由梁老师提供)

1、【讲座】贾珺:半亩山池半壁天——北京半亩园传奇||“匠意营造:中国传统建筑”系列讲座第一期

2、【专访】贾珺:我是如何走上研究与保护古建筑的道路的(文尾有福利!)

5、【讲座】方拥:建筑文化中的三角形||“匠意营造:中国传统建筑”系列讲座第二期

6、专访|北大教授告诉你风水竟不是迷信?

7、方拥:建筑文化中的三角形(上)

10、丁垚:中华文明的印迹——蔚县的村堡、庙宇和民居(视频)

12、“紫禁城”的传说

RCRA乡村文化保护与发展志愿行动,聚合全国农研专家、志愿组织、公益社团、乡友力量,为亟需支持的乡村提供乡土调研、创意传播、社区凝聚、人才培训、生态修复、乡村设计、品牌孵化、创业众筹等多项志愿服务。作为北京志愿者联合会一级社团,RCRA本着精准造血、务实坚持、接力跨界、合作创新的态度,为全国乡村能力建设提供志愿服务。欢迎广大乡村基层管理者、社团领袖、研究人士、设计师、志愿者加入我们,一起实现“文化乡村梦”!

文化城市

文化城市