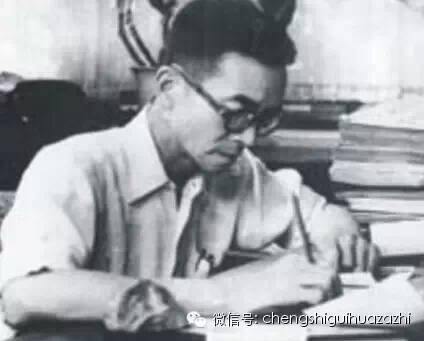

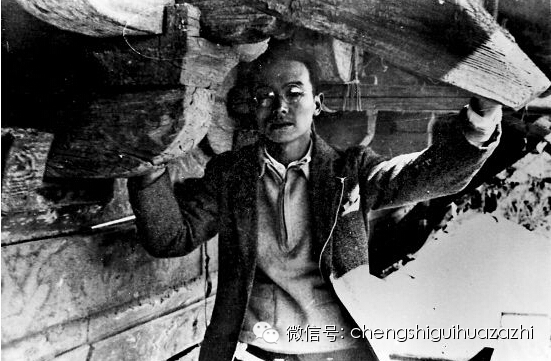

梁思成(1901年4月20日—1972年1月9日),籍贯广东新会,生于日本东京,毕生致力于中国古代建筑的研究和保护,是建筑历史学家、建筑教育家和建筑师。梁思成曾任中央研究院院士(1948年)、中国科学院哲学社会科学学部委员,参与了人民英雄纪念碑、中华人民共和国国徽等作品的设计。1924年,和林徽音一起赴美国费城宾州大学建筑系学习。

2015年1月9日是梁思成逝世43周年的日子。梁思成是中国现代建筑教育的奠基人,是中国古建筑研究的先驱者,是中国文物建筑和历史文化名城保护工作的倡导者,也是中国现代城市规划事业的推动者。他在60多年前提出的北京未来城市规划的设想具有惊人的科学性和预见性,而当年他为保护北京古建筑所作的努力,也让今天的我们肃然起敬。纪念他是对科学严谨的城市规划态度的尊重。

上世纪40年代便提出成熟的城市规划概念

1945年抗战胜利前夕,梁思成阅读了沙里宁的著作《城市:它的的产生、发展与衰败》,受其影响,梁思成在《大公报》上发表了《市镇的体系秩序》一文,指出战后中国城市发展须避蹈西方覆辙,否则,“一旦错误,百年难改,居民将受其害无穷。”梁思成在文章中提出的对策正是“有机疏散”的概念,即将一个大都市分为许多“小市镇”或“区”,每区之内,人口相对集中,功能齐备,区与区之间,设立“绿荫地带”作为公园,并对每个区的人口和建筑面积严格限制,不使成为一个”庞大无限量的整体”。

60年前“梁陈方案”就曾明确划分城区功能

1950年2月,梁思成与曾在英国接受城市规划系统训练的陈占祥,提出将行政中心区安排在北京古城西侧建设的方案——《关于中央人民政府行政中心区位置的建议》,也就是著名的“梁陈方案”。他们所构想的北京市区,由古城区、行政中心区和商务区组成,相互以绿带隔离;各个城区之内,居住与就业相对平衡,跨区域交通被尽量减少——这正是沙里宁所理想的“半独立城区联盟”。

“梁陈方案”的核心提议是:为疏散旧城压力,行政中心西移,在西面建立新城。新市区主要在复兴门外,长安街西端延伸到公主坟,以西郊三里河作为新的行政中心。就像城内的“三海”之于故宫一样,把钓鱼台、八一湖等组织成新的绿地和公园,同时把南面的莲花池组织到新行政中心的规划中来。

“梁陈方案”准确预言行政中心规划不合理的恶果

两位学者曾经预言,如果将行政中心等城市功能集中在古城区内发展,不但会损毁文化遗产,还将导致大量人口被迁往郊区居住,又不得不返回市区就业的紧张状况,“重复近来欧美大城已发现的痛苦,而需要不断耗费地用近代技术去纠正。”然而他们的建议未获采纳,预言也不幸成真。过去50多年间持续在古城之上建新城的后果是,功能过度密集的中心城区成为吸纳发展机遇的“黑洞”,城市的“大饼”越摊越大,郊区出现的若干个数十万人口的睡城更是恶化了这样的局面,城市的交通拥堵和环境污染日趋严重。

中国仅剩4个城市有完整的城墙

北京曾经是把城墙完整的保持到20世纪的中世纪大城市。但是最终对待北京城墙的做法几乎都是一拆了之。

从1950年5月开始至50年代末,北京陆续拆除了崇文门瓮城,朝阳门城楼和箭楼,阜成门瓮城,永定门瓮城、城楼和箭楼,左安门瓮城、城楼和箭楼,右安门瓮城、城楼和箭楼,广渠门城楼和瓮城,东便门瓮城、城楼和箭楼,西便门瓮城、城楼和箭楼,以及东北角楼城台,西北角楼的箭楼和城台,西南和东南角楼的城台。

进入60年代后,随着中苏关系的恶化,为了修建地铁的需要,原本列为保护范围的西直门门楼、箭楼、瓮城、闸楼、安定门门楼、东直门门楼、东南角楼也被相继拆除。

20世纪50年代,面对北京城内展开的大规模拆除城墙、牌楼等古建筑的活动,梁思成的建议再次无人问津。

在他钟爱的城门和城墙被拆毁时,梁思成曾经说过一段著名的话:“拆掉一座城楼像挖去我的一块肉,剥去一块城砖像剥去我的一层皮”。由于北京的带头示范,一时间大拆城墙的做法在全国风行一时。济南内外城的城墙几乎被拆光,南京城墙虽然没有被彻底拆除,但也被拆掉了三分之一,甚至著名的中华门城堡也差一点不能幸免。现在全国大大小小600多个城市中,尚能完整地保存城墙的只有4座城市:西安、平遥、兴城和襄樊。

更多详情请点击下方“阅读原文”。

——————————————

了解更多《城市规划》杂志信息,搜索微信号“chengshiguihuazazhi”关注。

文化城市

文化城市