说起中国传统的人居之所

大至园林

小有庭院

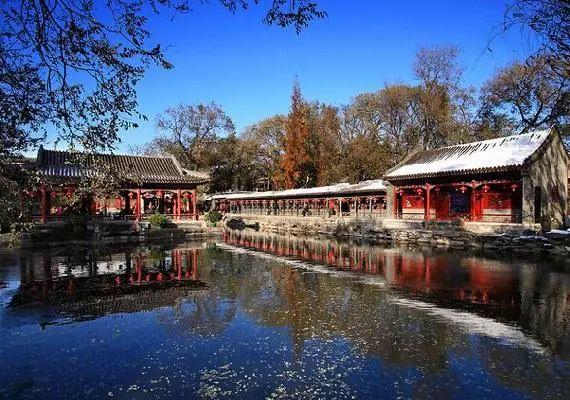

恭王府

庭院深深深几许

杨柳堆烟,帘幕数重

云窗雾阁,秋千乱红

曾把我们的日子绘成诗意的画卷

苏州留园

“庭”字可以拆分为“廷”和“广”,“廷”是室外平地,“广”代表了单坡屋顶。这表明庭已有建筑围合了,并且有一边开敞。

“庭院”可以理解为一种空间。《玉篇》中:“庭者,堂前阶也”;“院者,周坦也”。由此,庭院可以理解为由建筑与墙围合成的比较私密的空间。

起初,庭院只是由四周墙体围合的空间;后来采用围合方式,逐渐演变成以建筑、廊柱和墙垣等为界面,形成的一个内向型、对外封闭对内开放的空间。庭院空间是人与自然互动的产物,保留了中国传统空间组织活动的全部信息。

庭是随着旧石器时代晚期以核心家庭为单位的分居居住模式的出现而产生的。据相关史册记载,3000多年前,河南偃师二里头出现过完整的庭院。河南安阳殷墟宫殿现存的广庭遗址,基本上可以认定为中国四合院平面型制建筑的雏形。西周时期的陕西岐山凤雏村遗址已出现了严整的四合院式建筑。

陕西岐山凤雏村遗址建筑复原图

家在中国传统文化中是一种核心文化,家的防卫功能需要决定了采用庭这一内向性的空间形态。“家国同构”思想则导致国家的建筑类型(宫、庙、郡)也采用了家的空间形态——庭。由此,庭院的形态渗透到中国传统建筑的各个层面,涵盖了包括公共建筑的各种建筑类型。

中国的庭院文化一直以儒家思想为正统,形成了以儒、道、佛互渗互补的思想结构体系。

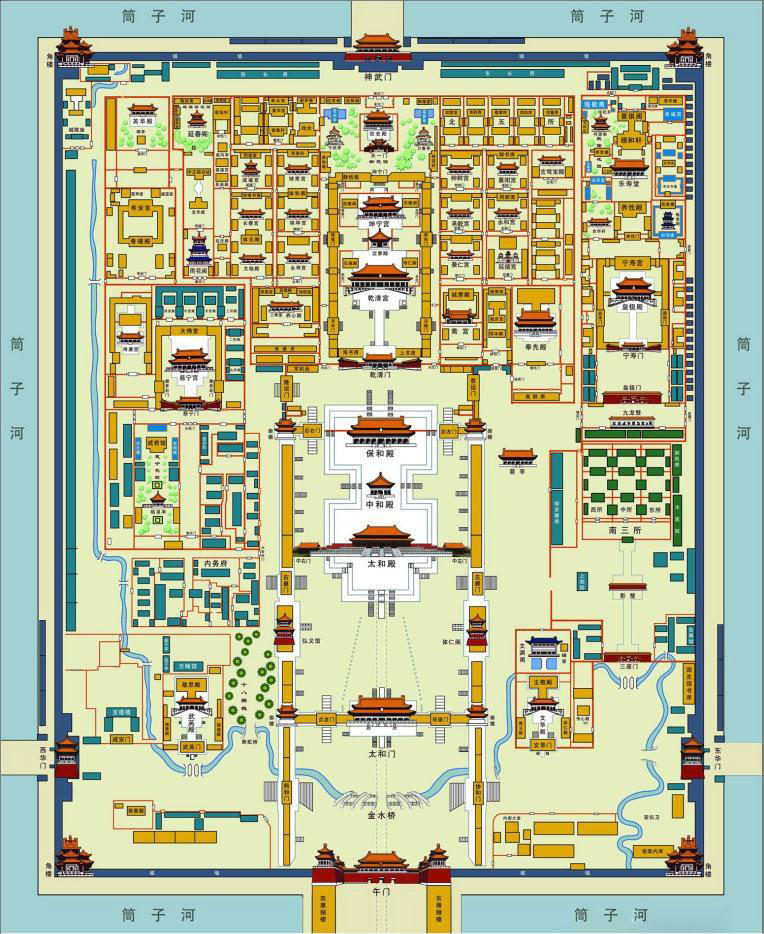

故宫的结构

儒家讲究“名位不同,礼亦异数”,体现在园林建筑的色调上,明黄色彰显权贵,为皇室所独有;黑、灰、白则为传统民居的专用。因此,传统庭院不像皇家园林一样色彩艳丽、气势磅礴,而多有清闲淡雅之感。传统民居建筑文化中所谓“北屋为尊,两厢次之,倒座为宾”的布局,事实上也没有从使用角度出发,而更多地考虑的是宗族内的长幼尊卑。

受中庸思想的熏陶,中国传统民居建筑的“择中”意识也很强,对“中轴线”和轴线核心位置十分重视,所以传统民居建筑的主题贯穿在中轴线上,空间的秩序感极强。

儒学提出“天人合一”“万物与吾一体”的学说,使“崇尚自然,师法自然”成为中国园林的典型特征。人们把建筑、山水、动植物有机地融为一体,在有限的空间范围内,合理地利用自然条件,模拟大自然的美丽景色,并进行加工和提炼,创造出人与自然协调共生、天人合一的艺术体。

江南个园

儒家的“比德思想”也对中国园林产生了一定的影响。我国的传统庭院尤为重视寓义于物、以物比德,如在传统庭院中被广泛种植的“梅、兰、竹、菊”,就被看作“四君子”。

道家崇尚“道法自然”“无为而治”,折射在园林上,便出现了“宜亭斯亭、宜榭斯榭”和“高方欲就厅台、低凹可开池沼”的造园手法。魏晋时期,社会上还掀起了建造庭院的热潮,那时的园林以山水园为主流,且造园手法不像过去一样单纯地去摹仿自然山水,而是以山水为园林的基本构架,适当地加以概括、提炼。

上林苑

另外,在道家神仙思想的影响下,以自然仙境为造园题材的景观应运而生。秦始皇在渭水之南建造了一座皇家园林——上林苑,苑内太液池中的蓬莱、方丈、瀛洲象征东海仙山,这种“一池三山”的布局形式后来被历代皇家和私家园林所沿用。

在禅学看来,人与自然两者是浑然如一的整体。人们喜欢把客观的“景”与主观的“情”视为一体,寄情于景、情景交融。

拙政园远香堂

中唐时期,禅宗思想逐渐融入到中国园林的创作中,将园林空间的“画境”升华到“意境”。禅宗思想提倡直觉体验、沉思冥想和瞬间顿悟的思维方式,认为世间万物皆是佛法或本心的幻化,这使得“以小见大、咫尺山林”的园林景观备受推崇。

风水文化强调整体环境模式,讲究聚气,不耗散、不冲破、不泄漏。风水说认为庭院应以水景为主体,以提升活力、招引财气、启迪智慧。建筑周围的山上林木茂盛为吉,有的植物富含吉祥涵义或有辟邪作用,但大门前不种大树,因大树易阻挡阳光、易招雷击等。风水文化的总原则建筑环境的舒适、清洁与宁静。

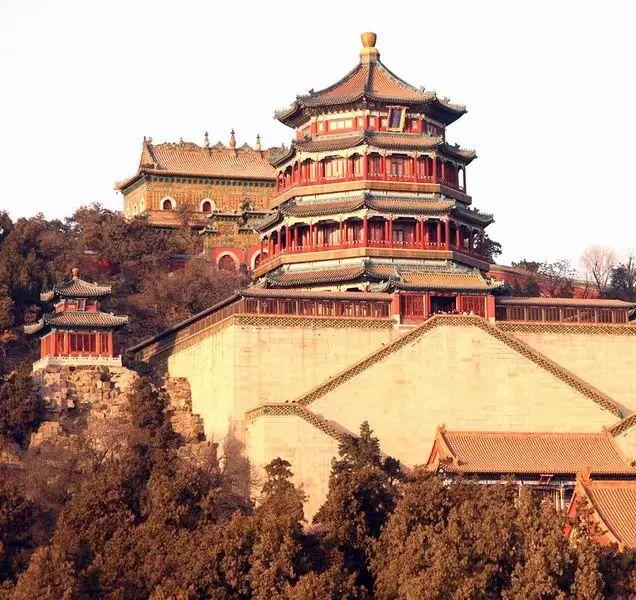

颐和园佛香阁下的“楼山”

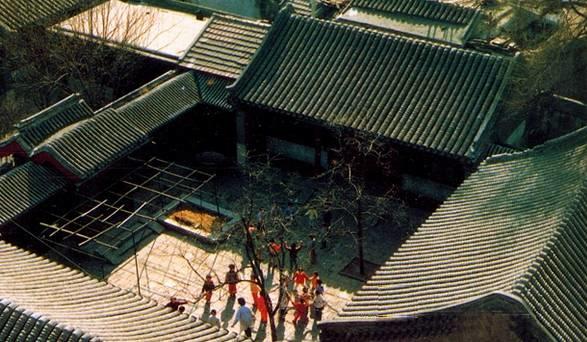

北京四合院的建筑规格早在辽代就已经初步形成,后经历代朝代的完善,逐渐形成北京特有的建筑风格。传统的北京四合院由内宅和外院两部分构成,外院包括南房、院门、影壁、内宅南外墙,多用于辅助房间;内宅由北房、东房、西房组成,中间是院子。根据风水学和日照考究,朝南北房多为正房,与正房左右垂直的房屋为厢房。厨房在东房最南面,厕所在院内旮旯。男女分开,男外女内,男的在外院南房西角,女的在内宅东房北角。

北京四合院同宫殿庭院一样,也有着封建等级观念,普通的民居四合院多为三间、五间,七间的很少。多为单层建筑、封闭式住宅,从外面看,四周均是院墙,只有院门通往外界,但院内的房子是相互联系而又各自独立的,大都面向院子中间开放和集中,中间可设水池、假山、绿植等景观小品,供人们休闲娱乐。

东北地区地广人稀,相对北京四合院而言,民居院落较为宽广,占地面积较大。正房与厢房的间距较宽,从外院到内院的台基也是由低到高的,既凸显了正房的地位,同时这种高差错落可以让房屋能够尽量充分的采光。

不少东北民居庭院采用“一明两暗”的布局,正房三间,由隔扇隔开,中间的作为堂屋,会客之用。剩下两间分别作书房与卧室。

东北传统民居庭院的封建等级观念不像北京四合院那么明显,主屋的间数可根据家庭人口的数量调为五间乃至期间,但在装饰纹样与雕刻上却又有着异域风味,别有一番特色。

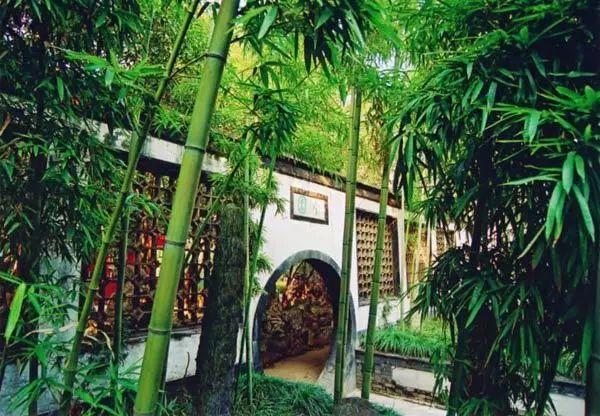

苏州传统民居庭院起始于魏晋,发展于唐宋,在明清时期达到巅峰。大多以自然风景中的山、水、地貌为基础,植被作装点,经过有意识的加工、改造、浓缩、提炼形成一种自然的艺术化的境界,具有浓厚的文人特征。

苏州厅井式庭院为多层建筑,每一厅、堂、楼的前面均有一个天井或庭院。由中轴对称式的几进院子组成,轴线上分布着主要的厅院,依次包括门厅、轿厅、过厅、大厅、女厅等。大多不设厢房,前后房屋间的联系是靠两侧山墙外附设的避弄来交通。

苏州的传统民居建筑在装饰雕刻上以木质材料为主,色彩比较淡雅,有着江南画的韵味。

岭南庭院从布局上以厅堂、居室、书斋以及其他辅助用房为庭院中的主体。其庭院规模较小,院落布局形式也不单一,极具随意性。由于当地水源充沛、植物种类繁多,庭院景观相对丰富。

余荫山房

受亚热带季风气候的影响,庭院大都设于建筑的前部,而将住宅建筑部分设在后院,这样布局较为开场,利于庭院的通风。同时建筑与庭院两者相对独立,各自成区,从而形成一种前疏厚密、前低后高的布局形式。

现代意义上的庭院空间与传统民居的庭院空间有很大的不同,它可以是一个家庭内部的空间,也可能是属于一个集合的公共空间。但是传统民居院落的空间构成特质仍是值得借鉴的。

明轩

按照现代环境空间设计理念,“庭院”的利用不但要适应地域、气候、环境等特征,还要满足功能、时空、环境、人为的需要,与自然环境、乡土文化巧妙地融合,再现自然,形成富含人情伦理的庭院空间。

苏州天伦随园

因此,应从传统民居庭院空间中的整体布局、平面布置、空间技艺、乡土建材、细部设计中吸取民族地方特色的内涵,结合可持续发展的价值观,与现代科学技术、文化有机地结合,使传统庭院的构成要素继续发挥它们的积极作用,传统民居的庭院空间风格和特点得以延续和发展,创造出具有民族风格、地方特点的绿色生态环境空间。

RCRA乡村文化保护与发展志愿行动,聚合全国农研专家、志愿组织、公益社团、乡友力量,为亟需支持的乡村提供乡土调研、创意传播、社区凝聚、人才培训、生态修复、乡村设计、品牌孵化、创业众筹等多项志愿服务。作为北京志愿者联合会一级社团,RCRA本着精准造血、务实坚持、接力跨界、合作创新的态度,为全国乡村能力建设提供志愿服务。欢迎广大乡村基层管理者、社团领袖、研究人士、设计师、志愿者加入我们,一起实现“文化乡村梦”!

始发于微信公众号:乡村文化人

文化城市

文化城市