为了探索以人为本的城市更新新技术、新方法,环境智能健康设计分实验中心和上海同济城市规划设计研究院有限公司城市设计研究院城景所紧密合作,分别结合上海沪太支路615弄、成都三道街和公行道的街道更新改造,将眼动追踪和行为实验结合到公众参与中,探索更科学、更人本的城市精准诊断与精细营造的主动式更新规划设计方法。这是本系列的第1期。

背景

老城区的背街小巷是城市的毛细血管,空间虽小且利益相关者众多,却与居民的日常生活联系甚密。如何有效协同家门口小微公共空间的共享性和私有空间的私密性成为在地居民关注的核心议题,而两者之间的有机平衡对于改善小巷周边邻里关系有着重要的作用。

为提升街道活力和“民生三感”,上海静安区自2016年起开展“美丽街区”精细化更新行动,全面改善步行环境品质。在此背景下,同济规划院匡晓明团队受静安区彭浦镇政府委托,先后参与更新改造了25条街道。其中沪太支路615弄是最先启动的背街小巷更新试点之一。它位于彭浦镇科创主题街坊片区内,西接沪太支路西部的科创园,东至高平路连接永和生活片区,是周边居民上班生活的必经小路。然而,现状却是人车混行的停车小巷。其中接近70%的空间界面为小区围墙。特别是北侧部分围墙即是院墙,墙内外仅靠铁栅栏相隔,存在墙外公共空间和墙内院落半私密空间之间的诸多矛盾,如行人乱弃物但住户希望院内整洁;路侧乱停车但住户希望路侧安宁;行人和住户都希望观看他人活动但院内希望有一定的隔离保障部分活动的私密性等。因此,路侧利益待协同成为首要解决的关键问题。

在进行小巷断面的共享化改造后,为实现北侧边界的内外有效共享,设计组织了参与式设计坊活动,邀请一层住户与其他居民共商共谋,基本锁定了座椅和绿篱两大关键要素

图1. 沪太支路615弄的背街小巷改造进程:

居民参与、共同缔造

图片来源:高嘉、奚婷霞绘制

研究推敲

设计团队通过入户调研和行人访谈了解内外需求,充分考虑了外部小巷步行者的安全、趣味、亲自然需求和内部庭院使用者的私密性及舒适性需求。紧邻北侧围墙增设一条1米宽的高低错落的绿篱带和一条1.2米宽沿路间隔布置座椅的漫步带。为进一步探索如何通过设计轻介入提升墙内外不同使用者的体验感受,最大化满足墙内底层院落居民和墙外步行者之间的多元需求。

在项目推进的过程中,同济大学建成技术中心环境智能健康设计分实验中心和城景所合作,利用可感知、可测量的眼动追踪技术协助推敲绿墙方案。研究推敲延续了本项目一直以来社区深度参与的特点,依托社区,招募了不同年龄、职业、性别等社会特征的居民参与行为实验,并记录他们决策过程中的眼动注意力分配,以了解影响使用者决策过程的关键信息。我们通过调整沿墙绿篱的不同高度组合,设计了基于虚拟场景眼动监测的绿景方案感知实验,希望为设计的精细化、精准化决策提供更多证据支持。

图2. 依托社区招募居民参与方案实验

图片来源:刘昆绘制

这个集合了绿化、座椅和隔断的多功能围墙,承担了院落半私密需求和街道半公共需求的矛盾协调,同时也是促进邻里社会交往,促进睦邻社区的关键界面。我们分别考察了街道和院落两个视角下不同的使用需求(图3)。

图3. 协调街道的半公共需求和院落的半私密需求的矛盾

图片来源:刘昆绘制

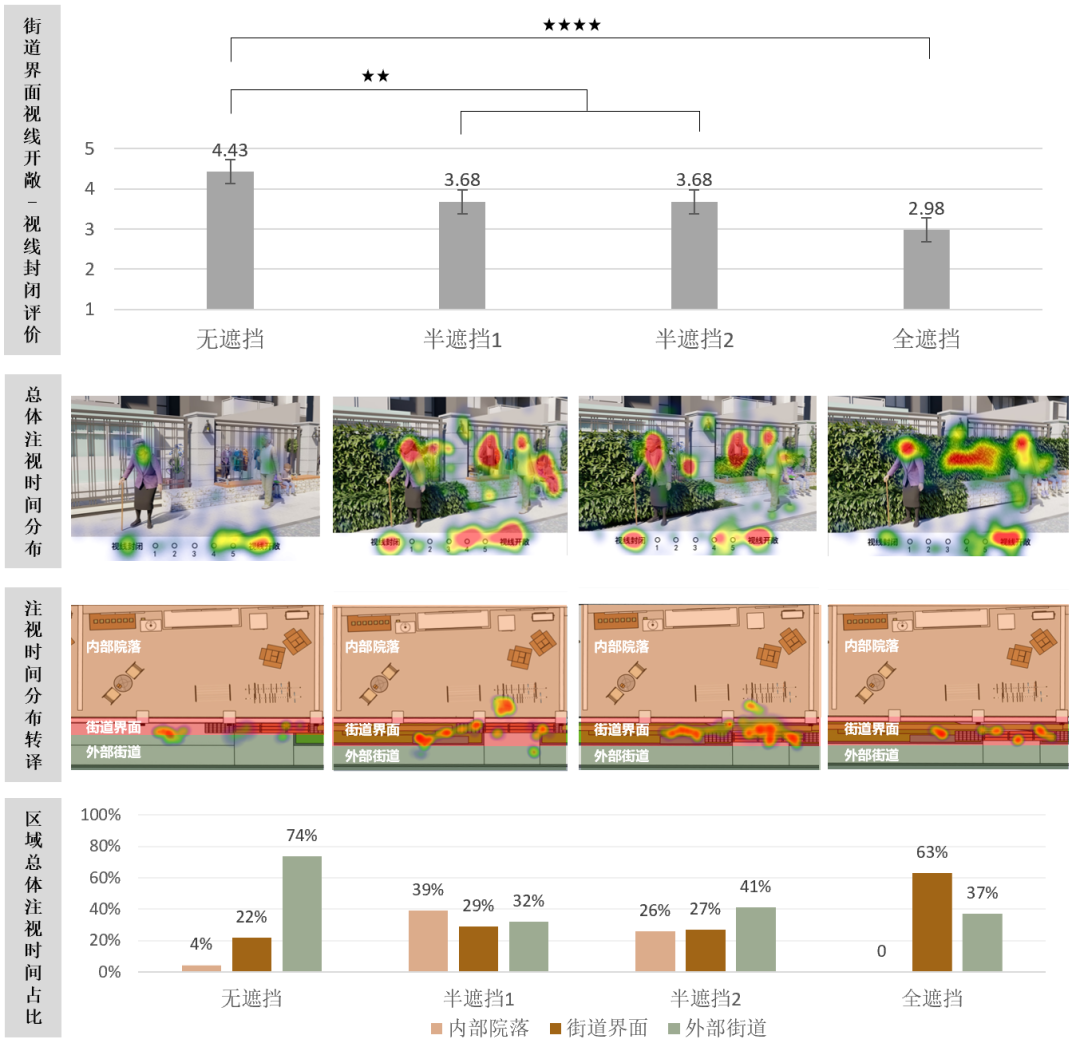

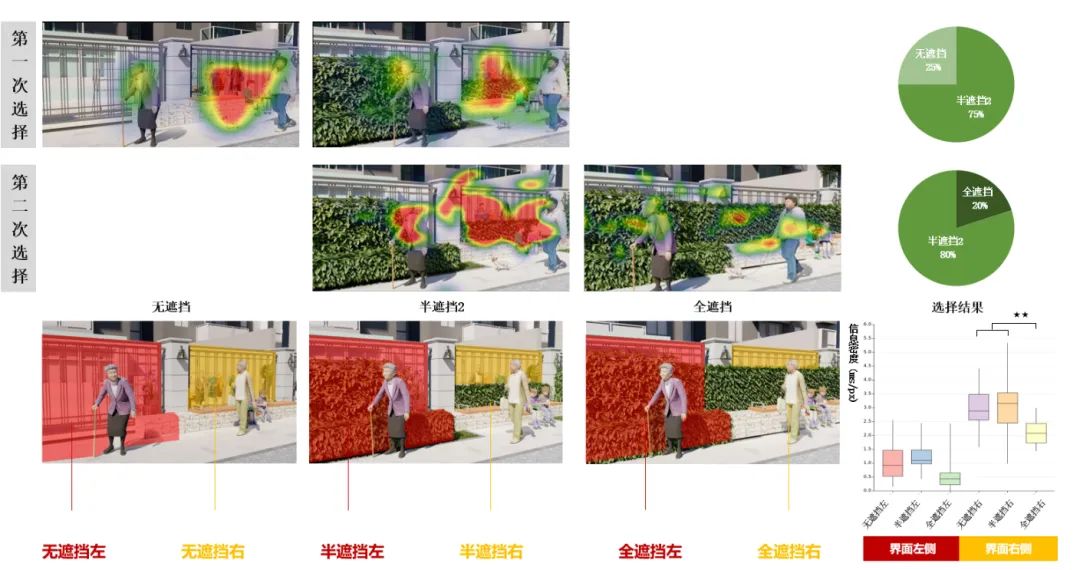

结论显示,半遮挡的绿篱界面样式能够有效促进更多睦邻交往行为的发生(图4)。半遮挡样式的街道绿篱能够很好地平衡街道和院落居民的私密性和社会性需求,为一系列睦邻交往行为产生打造了基础。居住区活动存在私密性与社会性的重要需要。社区居民存在着交往与独处两种需要,而且必须保证二者维持在某种平衡状态。只有私密性得到充分尊重的情况下,人们才可能积极地参与交往活动。在街道视角,尽管参与者更希望街道气氛的活跃,但在进行休憩、阅览等行为时,对街道边界的私密性也表现了偏好(图5)。相比于街道视角,参与者在院落视角中表现了对于私密性更高的需求,但同时也对街道上发生的社会性活动表达了向往。综合来看,相比于完全遮挡和完全打开的街道界面,半遮挡的街道界面在私密性与社会性的层面形成了很好的平衡。

有意思的是,比起完全开放的栏杆界面,半遮挡样式的街道绿篱反倒更容易将街道行人的注视引入院落,也将院落居民的关注引入街道,进而提升双方交往意愿。这有点类似古典园林框景的手法,通过遮挡部分信息,反倒更容易促进人们注意未遮挡的信息。多个任务的参与者总体眼动注视表明,相比于全部开敞的街道界面,参与者对半遮挡界面的开敞部分有着更长的注视时间。无论在街道视角还是院落视角,半遮挡界面下参与者都更多地跨越了街道界面,关注另一个空间以及其中的行为。在进行街道界面开敞度评价和院落气氛活跃度评价时,街道界面开敞部分可见的非重点展示空间都成了参与者重点考察的区域。同样的,在完成交谈任务时,相比于无遮挡界面大量可见的院落内空间,参与者的总体注视时间也集中在了半遮挡空间的开敞区域。在进行休憩行为决策任务时,当街道界面打开时,原本倾向于主要考察座椅背后绿篱的参与者也将更多注视转移到了开敞处的院落内部,边缘效应被弱化。

图4.半遮挡环境促进交谈行为的发生

图片来源:刘昆绘制

图5. 遮挡/半遮挡环境促进阅读行为的发生

图片来源:刘昆绘制

建成效果和反馈

小巷改造完成后已初具花园客厅模样,成为了附近居民就近小憩,猫咪晒太阳,学生上下学,儿童探索自然的有趣之路,也成为了边界内外周边邻里的新纽带。同时增加立体式绿墙还提高了小巷的绿视率和绿量,促进城市绿色微循环。由此设计实现了缓解邻里矛盾、提升街巷绿景和丰富感知体验的目的。

课题负责人

陈筝 匡晓明

主要参与人员

奚婷霞 符骁 刘昆 金伊婕 李晔 熊睿雨 孙洋洋 高嘉 李馨蕾 赵雪蕊 吴楚涵

上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题

“面向公园城市场景化体验的街道精准更新”

(编号:KY-2023-YB-A02)

供稿 | 陈筝、奚婷霞

编辑 | 宣传办

审核 | 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 眼动支持的城市更新 系列1:共创睦邻友好边界——上海沪太支路615弄改造记

规划问道

规划问道