【摘要】现阶段,中外大城市共同面临以中低收入者住房难为核心的结构性住房短缺问题。瑞士苏黎世在城市发展过程中形成了多样化的住房问题应对策略,其中住房合作社是介于保障性与市场性住房体系之间的独特住房供应模式,为福利政策未覆盖到的中低收入群体提供了基于众筹自助获得的可支付性高的得体住房。本文回顾了1830年代以来苏黎世住房发展的四阶段历程,梳理出各阶段的问题及应对策略,重点剖析了住房合作社的发展模式和规划建设经验,具体包括住房合作社的组成方式、住房开发的实施模式、租赁住房的运营与管理模式、规划建设的引导与调控以及政府的政策支持与监督管控。最后,文章反思了我国的相关住房发展经历,并结合苏黎世经验对解决结构性住房短缺问题提出启示。

1990年代以来,我国房地产的资本化、金融化不断推高房价,与此同时,地方政府在财政约束和建设用地指标约束下为中低收入者提供公共住房的意愿较弱,市场体系与福利体系的双重排挤使得该群体长期被排除在可支付健康住房以外。过去住房发展模式带来的住房不均等问题是市场经济下财富不均的产物,又将反过来成为财富差距扩大、社会阶层分化的放大器,冲击中国式现代化的共同富裕目标,带来巨大的社会治理风险。尽管我国多地试图施行强制性住房调控政策,如提高购房贷款利率、征收房地产税、限购等,但是这些政策对房价能否起抑制作用仍众说纷纭。2021年6月,国务院办公厅提出加快完善以公租房、保障性租赁住房、共有产权住房为主体的住房保障体系,推动建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度。然而现阶段保障性租赁住房和共有产权住房的建设存在回报周期长、投资收益率低等挑战,使得企业望而却步,现阶段项目多由政府主导、国企实施,导致供需错配等问题频发。如何在福利性住房体系和市场住房体系中独辟蹊径,谋求减轻政府财政负担、调动市场积极性、满足中低收入人群需求的住房供应之路,对解决我国结构性住房问题具有重要意义。

图1 苏黎世市与苏黎世城市圈

1830年代,苏黎世市开始快速城市化,并逐渐成长为经济大都市,但经济繁荣的背后是工薪阶层家庭恶劣的生存环境。在大量的罢工潮和政治不稳定的情形下,苏黎世市开始推进非营利性住房建设,试图解决住房问题和平息社会矛盾。

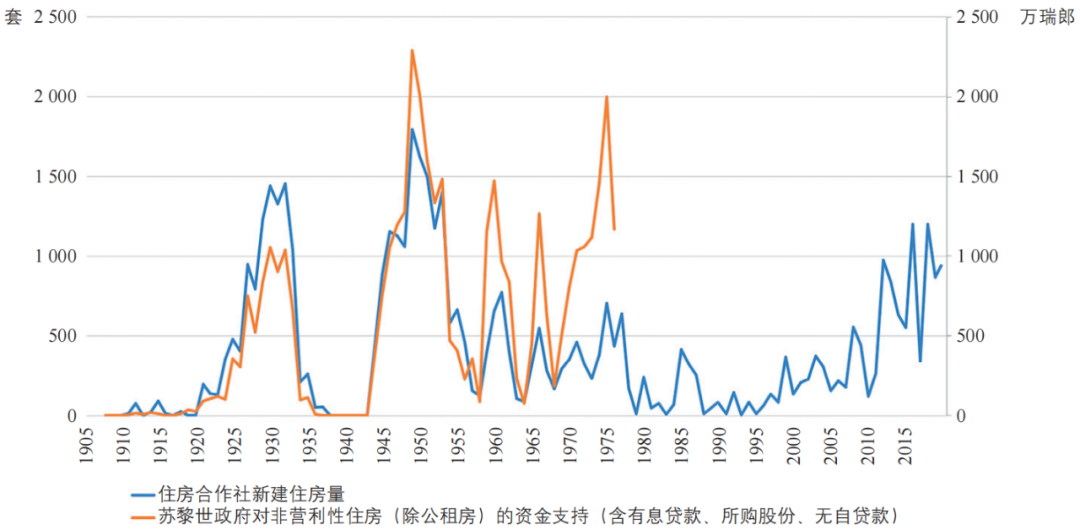

注:1976年起,苏黎世市政府继续使用《准则24》支持住房合作社,但停发无息贷款,因而1976年后苏黎世市统计局不再有政府支持资金的记录。

图2 1907—2019年间的住房合作社新增住房量和苏黎世政府对非营利性住房(除公租房)的资金支持

随着苏黎世市经济迅速发展,城区建设用地消耗过半,尤其是1970年代起营利性建房者在城区新建大量写字楼和高档住宅,挤占了住房合作社潜在可获得用地的空间,中低收入者在城区难以获得可支付住房。政府因此一方面加大公租房建设,另一方面用无息贷款引导住房合作社到郊区建设,1973—1976年间公租房和合作住房供应量占新增住房量一半以上,基本都位于郊区。然而在该政策引导下,苏黎世市住房郊区化严重,城市中心开始衰退。市区人口规模持续缩减,人口外流导致郊区房租超出市区。与此同时,尽管郊区新增住房不断供应,但是新房仍然供不应求,这与愈发严重的房产投机、郊区住房供应效率低等原因有关。

1980年代初期,受第二次石油危机影响,瑞士经济下行,苏黎世市政府加大力度推进非营利住房建设以稳定社会经济,并为之成立公共基金,提供无息贷款。与此同时,苏黎世市政府逐渐意识到郊区化政策有误,于是提出新的城市发展策略。

目前,苏黎世市将住房严格分为营利性和非营利性两部分,形成了一个简洁的住房体系,为不同住房需求的人群提供配对的住房供应方式:(1)针对中高收入人群,通过营利性住房市场为其供房;(2)针对中低收入人群,政府推进永久的非营利性住房建设,支持和监督住房合作社为主的私人非营利性供房者;(3)针对低收入人群,市政府建设一定比例的公租房解决其住房问题。这样的住房体系兼顾了市场体系的灵活性和保障体系的福利性,其中以住房合作社为代表的非营利性住房更是两者结合的极致表现,避免了住房市场难以覆盖“夹心层”人群的结构性失衡问题。

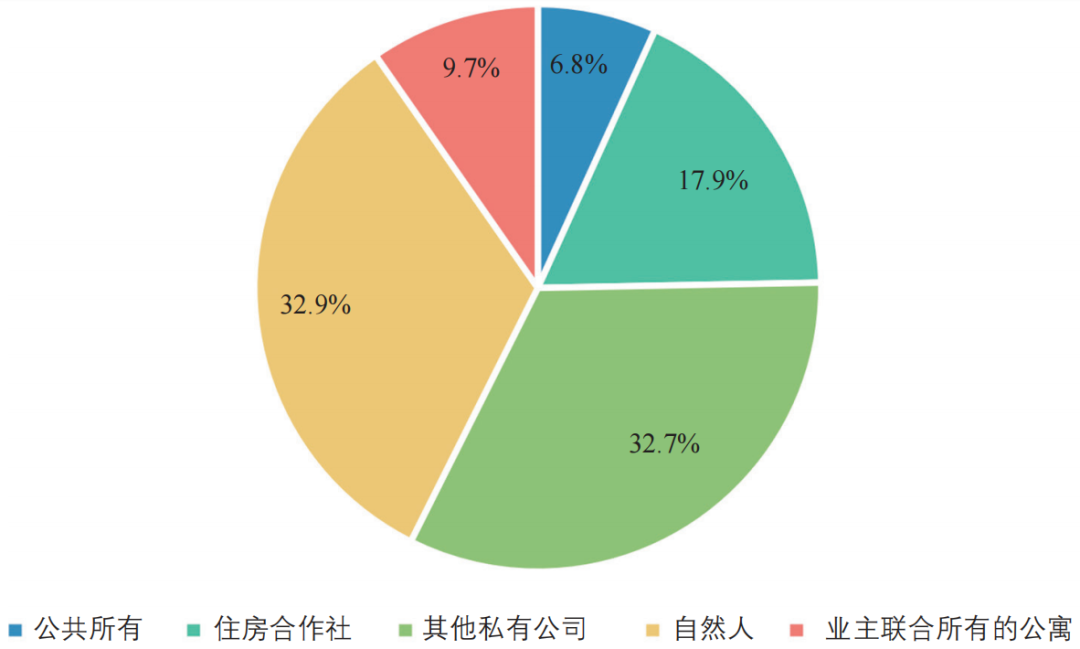

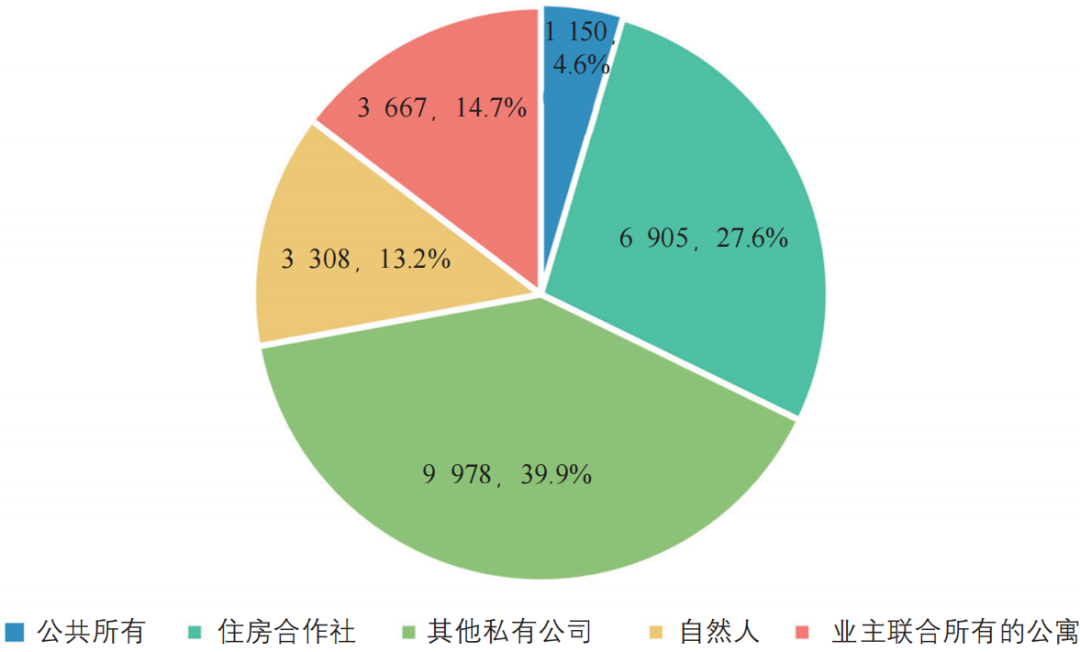

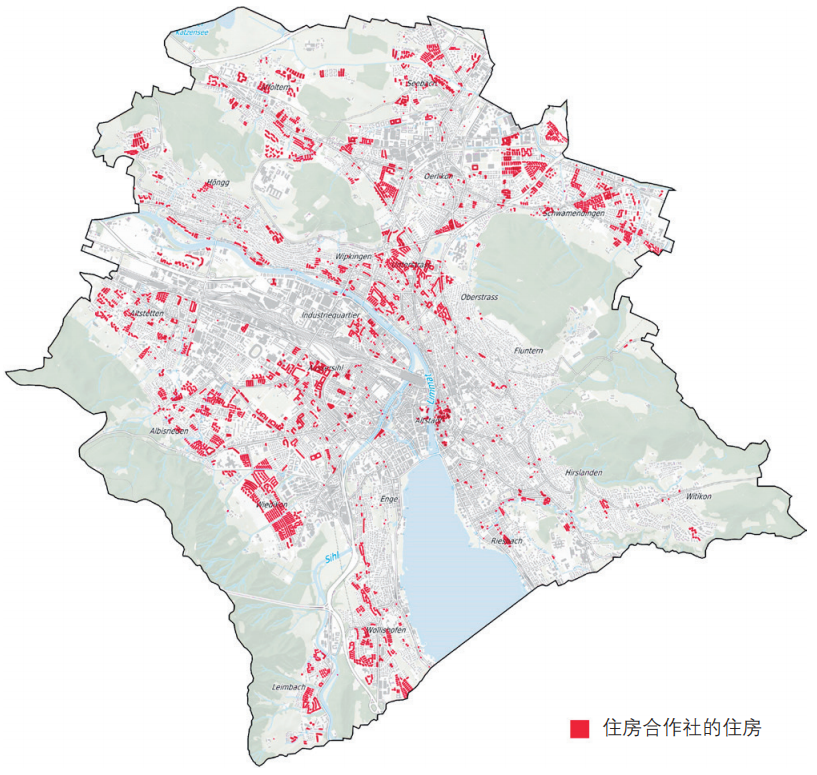

截至2022年第四季度,苏黎世市住房总量为23.2万套,住房租赁套数占全部住房套数的比重为92%,自住仅占8%。2022年营利性住房占全部住房数量的比例为75.3%,非营利性住房占比共24.7%,其中以住房合作社形式建设的非营利性住房占比为17.9%(图3)。近年来,在苏黎世市政府的支持下,以住房合作社形式建设的住房数量占比显著提高。例如:就2009—2019年的新建住房而言,虽然67.8%的住房为营利性住房,但是住房合作社也为住房供应作出了很大贡献,比例达27.6%,远高于现有的住房合作社占比(图4)。截至2022年苏黎世市共有261家住房合作社,合作社拥有的住房在城区相对均衡地分布(图5)。

住房合作社是合作社(德语为 Genossenschaft,英语为cooperative)的一种。在瑞士,合作社是一种历史悠久、被广泛使用的众筹自助型公司形式,根据瑞士《公司法》规定,合作社与股份制公司、有限责任公司一样,是有经济目的的公司法人,但它通过共同自助来促进和保护一定的经济利益。住房合作社的股东(也称为社员)可以是自然人或法人,只要投资购买股份,就能成为合作社的股东,一方面获得合作社运营等决定权,另一方面获得以成本价从合作社获得住房服务的权利。与此同时,通过股份转让即可退出合作社。合作社的房产所有权属于住房合作社,并由所有股东共同拥有。合作社的股份数和股东数没有上限,可随时增减,适用于大量人群众筹。社员所需缴纳的股份金一般分为社员股和义务股两种。每人(或法人)按住房合作社股价购买1股便成为股东(社员),这是社员股。在这些人中只有部分是入住者,其余可以是单纯支持者或排队等候者。而股东中的入住者还需要为每个租赁的房间买一定价值的股份才有权利入住,这是义务股,能够在其搬出住房时退回。

住房合作社的股东集投资者、建设者、运营者、使用者于一身。股东们共同拥有住房合作社的所有资产与建设运营的决定权,同时与住房合作社签订租赁协议后能够以成本价从合作社获得长期稳定的住房租赁服务,一般租金比市面低30%。住房合作社的运营管理主要由管理委员会负责。管理委员会从股东中选出并可获得合理的工资回报。

住房合作社的股东通过对住房分配标准的规定来保证住房资源的高效利用:(1)在住房人数上,往往根据房间数或面积限制最低入住人数,这能高效帮助城市解决居住问题,并引导更多中低收入者入住;(2)在收入方面,大部分住房合作社倾向把住房提供给收入较低者,但只有不到1/5的合作社会对收入进行限制,不设置僵化的收入财产限制有利于不同群体的混合;(3)在住房分配顺序上,一般参照缴纳股金顺序和对社区事务的参与度来决定;(4)其他标准还包括不同背景居民的适度混合、家庭的孩子数量、付款能力、名誉信用等等。

瑞士经验表明,在社会分层越严重、贫富差距越大的地方,非营利性住房的市场占有率越高,住房合作社参与开发的占比越大。在此过程中,市政府对房地产市场的监测和调控起了重要的作用,而有序引导住房合作社建设是市政府的主要手段,由此缓解社会隔离、倾向性住房短缺等问题。在社会分层严重且人口规模持续增加的苏黎世,市政府持续推进非营利性住房建设,计划到2050年,永久性的非营利住房的市场占有率从目前的24.6%提高到1/3,同时从空间布局、户型供给等方面给予引导。

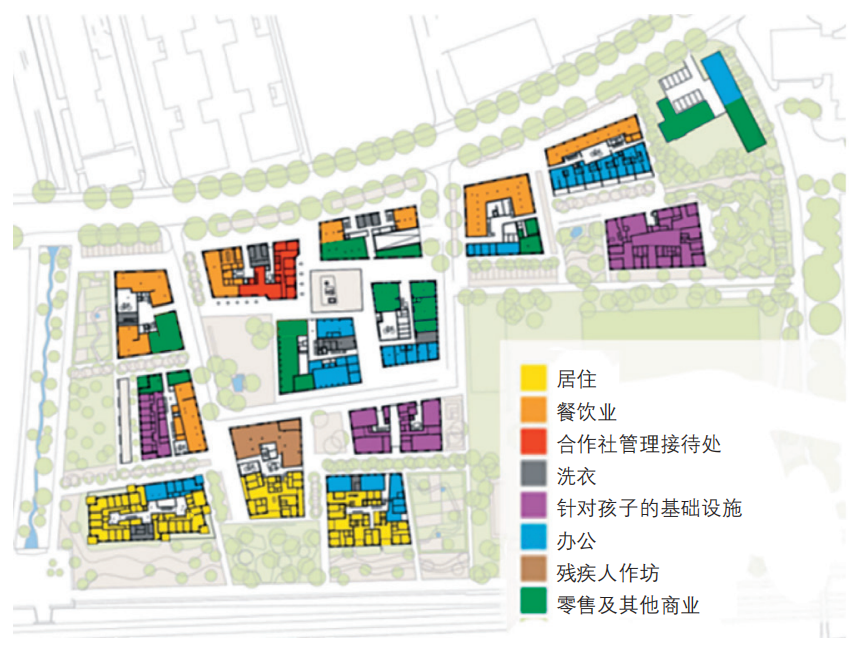

在空间布局上,苏黎世市政府通过城市更新推动非营利性住房在内城的建设。自21世纪以来,市政府一方面有计划地改造工业区为高质量的职住娱功能混合街区,另一方面在保护历史建筑的前提下增加建设强度与开放空间。在此过程中,市政府有意识地借助更新改造机会,规划引导非营利性住房相对均衡地分布在城市各个区块。大部分住房合作社的住区建设强调商住功能结合,不仅增加了合作社附加收入,而且在为股东提供便利的同时增加了就业机会。在户型供给上,市政府鼓励住房合作社针对不同人群需求提供多样化的住宅户型,同时在特定人群缺房时,市政府会通过优惠政策或协议鼓励住房合作社针对这类人群供房。

图6 MaW住区首层功能分布

为保障和监督以住房合作社为代表的非营利性住房发展,瑞士各级政府(包括联邦、州、市和片区)均把推进非营利性住房建设写入法律,国家层面有瑞士联邦政府出台的《住房促进法》,地方层面以苏黎世为例,有苏黎世州政府出台的《推进住房建设规定》和苏黎世市政府出台的《关于支持非营利性住房建设的基本原则》。各级政府都将发展非营利性住房作为政府长期的责任。其中,1924年苏黎世市政府颁布的《准则24》包含了细致周全的住房合作社的支持方法大纲,并经过多次完善沿用至今。

苏黎世市政府推进和监督住房合作社建设非营利性住房的措施如下。

(1)土地与资金支持。在土地供给上,市政府有意识地提前收购储备土地,保留土地所有权,向住房合作社出售土地使用权。在贷款支持上,用养老保险金提供市场利率的贷款。在股份支持上,一般情况下住房合作社的自有资金主要来自股东购买股份,当股东购买的股份数不够时,市政府可用财政局管理的公共资金来购买股份,最多可达10%,获得与其他股东一样的股份金利息,但不用承担股东义务。市政府可长期持有股份,也可随新股东加入以非营利性价格卖出。

(2)引导与监督。市政府有专门的部门负责对住房合作社的经验支持、监督引导等工作。住房合作社可向相关政府部门申请专家支持,同时合作社管理委员会要为政府代表留一个席位;住房的设计、造价都需经市政府审批;市政府也有权根据政策需要,灵活地要求住房合作社为特定人群提供住房。例如:苏黎世市政府曾为位于郊区格拉塔尔(Glatttal)的住房合作社提供无息贷款,前提是4/5股东必须在苏黎世市市区内工作。

(3)针对特殊人群的支持。各级政府分别设立公共基金会等融资机构为满足条件的人群提供低息甚至无息贷款。此外,政府对符合工资标准等的住户进行补贴,大约只有5%的住户获得补贴。

中国正处于深刻且复杂的社会经济转型期。过去二元分割的福利性住房体系和市场化住房体系难以满足所有人群的住房需求,中低收入的“夹心层”群体往往落入两类体系覆盖范围以外的空白领域。现阶段保障性租赁住房和共有产权房的建设存在投资周期长、回报率低、市场积极性较低等问题。建立非营利性住房合作社体系也许能成为住房福利体系与市场体系之间的第三条道路。

以居民为主体、以股份合作为特征的租赁住房投资开发和运营管理模式在满足居民需求、保证建设质量和实现长期运营上具有显著优势。首先,通过自然人和社会团体,或是具有一定住房建设和运营经验的房地产从业者牵头组织住房合作社,形成股份合作的租赁住房开发运营模式,为住房众筹奠定基础。

其次,可形成多样化的住房合作社。参考苏黎世经验,不设入社门槛、面向广大居民的住房合作社应成为主要模式,由此避免以单位制合作建房为例的群体结构单一和以公租房为例的高准入标准所带来的局限性。与此同时,考虑到我国大城市的结构性住房问题较严重,应鼓励发展针对中低收入者的住房合作社,此类住房合作社可由地方政府购买一定比例股份以提供支持,针对该类合作社则需要在准入门槛中设定最高收入标准。

住房合作社的发展还需要得到地方政府从土地、资金等方面的支持。首先,土地供应是影响住房和租房价格的关键环节,2021年我国土地平均成交价格与商品房平均销售价格的比值达到0.56【详见:中国社会科学院城市发展与环境研究所. 2021年中国房地产市场回顾及2022年趋势预测[R/OL]. (2022-06)[2023-11-20]. https://xianxiao.ssap.com.cn/catalog/6132785.html】。尽管合作社的成本型住房可以一定程度减轻人们的住房压力,但是进一步从土地供应上降低成本更有利于提高中低收入群体获得得体住房的可能性。考虑到住房合作社的非营利属性,地方政府应在土地供应上适度让利,通过划拨或协议出让的方式以成本价为住房合作社提供土地。同时充分利用存量建设用地,以补贴的方式鼓励住房合作社租赁城中村存量住房和城镇老旧小区,并对其进行自主更新改造,明确原租客占比较多的住房合作社具有优先租赁权,以自主更新改造的方式避免企业统租带来级差房租而挤出中低收入租客。

有序的规划引导是非营利性住房发展的重要保障,通过差异化的发展策略、有效的区位供给、弹性的社区功能和户型构成推动住房合作社。

在发展策略上,应深入研究识别社会分化明显的城市和区县,根据社会分化程度的差异明确各市、各区非营利性住房在住房体系中的占比梯度,同时建立指标跨区调配机制,引导供应端向需求端匹配。同时,可根据各地区的具体住房问题(如住房适老性不足、面向“夹心层”的住房缺失等)提出针对性的非营利性住房发展指引。例如对于老龄化较为严重的地区,可通过住房规划与激励政策的配合引导建设更具适老性的合作住房社区;对于“夹心层”住房问题较严峻的地区,可通过识别“夹心层”职住失衡严重的区域,适当增大向住房合作社供地的比例。

在项目区位上,应注重将非营利性住房用地嵌入公共空间网络,与产业用地、交通站点、公共服务设施相结合布局,兼顾大城市的非营利性租赁住房建设与存量建设用地改造联动,避免偏远区位供给而导致的严重交通潮汐流问题,以及公共服务配套不完善而导致的生活品质下降问题。

严雅琦(通信作者),博士,深圳大学建筑与城市规划学院城市规划系,助理教授。yanyaqi@szu.edu.cn

延伸阅读

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 福利与市场之间——苏黎世住房合作社经验及对中国的启示【2023.6期优先看】

规划问道

规划问道