闲来读元黄公望“山水画论”,其中特别强调:论一张山水画的好坏,最要紧是这画要有一个能点题破题的名字。初读时,我多少觉得不以为然。一张好画的层层深意,岂是一个名字可以涵盖,况且画非文章,它首先是一个纯粹的直观对象,它的那种实存状态,甚至无法命名。

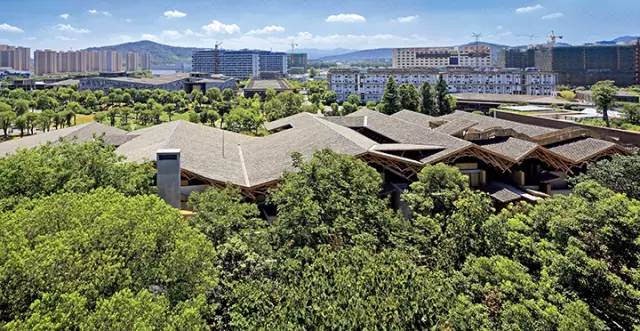

有意思的是,如何给这个房子命名。我做方案的时候,给的名字是“瓦山”,和陆文宇讨论方案,她也觉得这名字有意思。我想凡是到过现场的,都立即能体会到这名字的直接用意。房子的屋顶既大又长且阔,从东面入口看,如一山迫前,那顶上的青黑小瓦几乎是铺天盖地的。这房子的原址,学院曾利用一处旧仓库开过餐厅,菜的种类多而又价廉,临河有大院子,可以边吃边晒太阳,很受师生们喜欢,餐厅的名字就叫“水岸边”。

我其实很留恋这个旧名的。房子快建成时,院长许江很有兴致为这个新房子取名,就定下个“水岸山居”的名,现在对内对外,学院都用这个名字称呼。而我的一个研究生,写了篇毕业论文,探讨浙江村落的水口,也谈到这个房子,文章的题目是“隔岸问村”,我觉得也很切中这个房子被隐含的一层内质:游过其内部的人可能都隐隐有体会,这根本就不是一个房子,这是在一个屋顶下覆盖的一个村子。

为景致取名的做法,不独山水画有,园林兴造里也必有。今人总以为,前人造园,应是把各处景致都想好了,方才动手兴造。其实要真是这样,这园子就会失去种种讶异,根本就不必造,造起来也是个死园子,索然无味。前日读陈从周先生谈园子的文章,说到前人为园中景致取名的逸事,一园方成,主人邀请几位有才情的文士,盘亘在园中数日,酒宴清谈,随处漫游,那景致就在不同时刻和气氛下被一一发现出来。一个恰切的名字取出,现场的诸人往往都被打动。以我的体会,这类名字的背后,总是带出一整个画史和文学史,循着记忆和想象,彼一事和当下情景合为一契,看似简单的名字就意味有点复杂,像是从某一小点击穿了什么。

我一直认为童雋先生的《江南园林志》写的厉害,其最根本的东西,后人至今没有超得过的。最厉害处,是先生开篇就提出园子好坏的3个标准,分别是“疏密得宜,曲折尽致,眼前有景”。我没见过后人有如此底气和胆色的。刘敦桢先生作序时,说童先生“通六法”,肯定不是虚言。童先生之后,论园林的文字不可谓不多,但谈的多是解释、某种知识,对如何做好一个园子,基本没有帮助。这十二个字的标准里,后人最难解的,应该是“眼前有景”四字。景要有真情趣,就应该是被发现和披露出来的,不是什么景致都能叫景的。而“眼前”二字,指这景在漫游中经一转折停顿,突然出现,为特殊的事物、视线和氛围所激发。如此,可以理解黄公望何以说画山水时取画名是第一要紧事,取名既是发问,也是点醒,不问,无名,景就是沉默的。名字实际就是一条线索的线头,循它问去,看去,多少回忆就一一复活。(节选)

瓦山

中国美术学院象山校区专家接待中心

▽

一一一一一一一一一

来源:新中式CATHAY

新疆新土地城乡规划设计院 信息中心 整理编辑

![]()

欢迎并感谢您参与平台投稿,投稿邮箱:xjxtd@126.com,请您在标题处表明“微信投稿”字样。

规划问道

规划问道