研究背景

本课题是川西北生态示范区国土空间规划的研究专题之一(KY-2019-YB-A05)。已进行的川西北省级次区域国土生态空间格局规划研究,着重围绕落实川西北地区生物多样性保护和水源涵养功能的国家生态战略目标,构建支撑生物多样性维护、水源涵养和土壤保持等关键生态系统服务的省级次区域生态空间结构,以及应对该区域人类开发活动和自然灾害导致的生态退化问题,形成了“两轴四廊七核”的区域生态空间格局结构与规划(图1-2)。

川西北次区域属国家级重点生态功能区,资源开发与生态环境保护矛盾突出:面临着经济发展压力大,基础设施和公共服务短缺,以及社会发育程度较低等问题。目前国家大力推进生态文明建设,实施主体功能区制度,不断健全生态保护补偿机制,为促进示范区生态建设和绿色发展创造了有利条件。因此,亟需在构建次区域生态安全格局的基础上,提出跨尺度与跨区域、精细化的分级分类管理体系与管制政策。

图1 川西北地区生态空间格局示意图(左)

图2 川西北地区生态空间格局规划图(右)

次区域生态空间管制与政策

2.1

生态空间分区管制

川西北生态空间管制分区

划分为四级生态空间管制分区,分别为核心生态区、重要生态区、生态维育区和生态调控区(图3)。

核心生态区:具有极重要的生态产品供应功能,需要封育和禁止开发的保护区域。核心生态区主要由自然保护地核心区、至少两项(含)生态系统服务为极重要的生态保护红线区域构成。

重要生态区:具有重要的生态产品供应功能,需要严格控制的功能区域。由没有划入核心生态区的自然保护地其他控制区、以及一项生态系统服务为极重要的生态保护红线区域构成。

生态维育区:具有生态产品供应、特色生态旅游、林木产品生产、矿产资源开发等功能,须在生态功能不退化的前提下可以进行合理的自然资源开发利用区域。

生态调控区:具备较好的农牧业生产条件,以提供农产品为主导功能和提供生态产品为辅助功能,具有承载一定规模的农牧业生产活动和点状城镇建设活动的功能区域。

图3 川西北生态空间管制分区

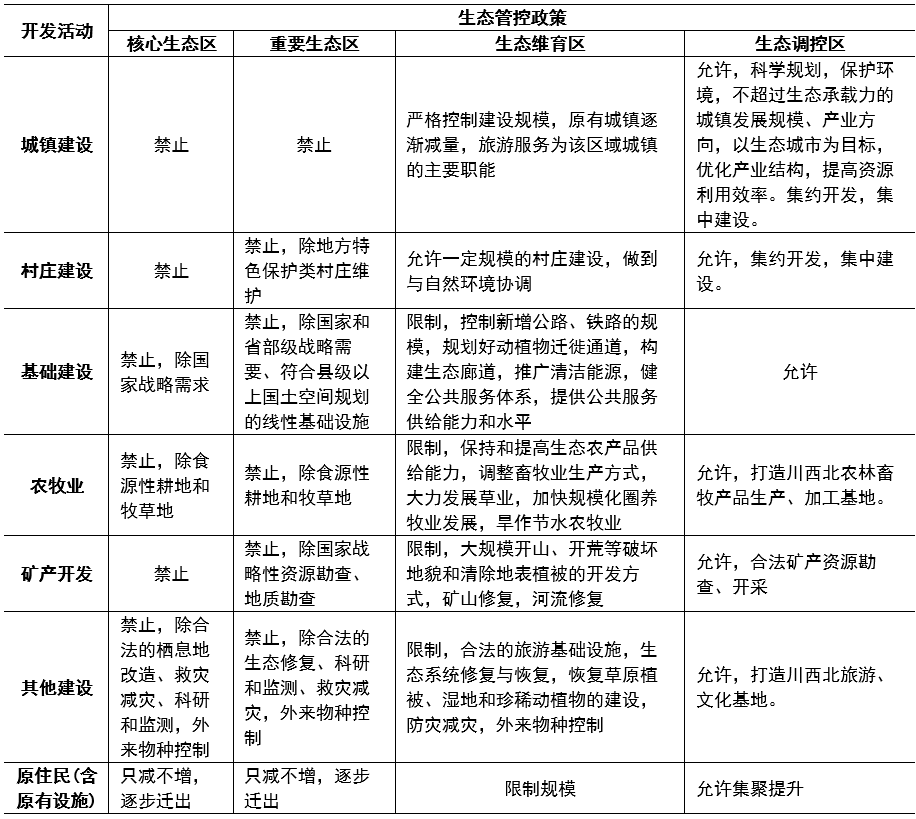

川西北生态空间管制政策

针对生态空间格局的核心生态区、重要生态区、生态维育区和生态调控区四级生态空间分区,构建“生态空间分区-开发活动”判断矩阵,根据国家战略和管控政策要求,提出对城镇建设、村庄建设、基础建设、农牧业开发、矿产开发、其他建设和原住民管理等开发建设行为的精细化管制政策。

川西北生态空间管制政策一览表

川西北生态优先区分级分类分区管控

基于构建的生态空间格局,运用双变量空间自相关莫兰指数(Moran’s I),分析生物多样性保护、水源涵养、水土保持和气候调节四项生态系统服务之间的协同与权衡关系。在生态空间管制分区的前两级区域内,结合协同与权衡结果进行分区管控划分;并根据四项生态系统服务的主导功能类型及其权衡和协同关系,划分分类管控分区(图4)。

图4 生态空间分类管控分区

(①生物多样性保护 ②水源涵养 ③水土保持 ④气候调节)

2.2

生态廊道分级管制

依照川西北生态廊道的生态系统服务供应重要性,划分为两级生态廊道管制分区,分别为超区域生态廊道和区域内生态廊道(图5)。

超区域生态廊道:具有特殊重要生态功能,属于必须强制性严格保护的区域,囊括了川西北地区的生态功能重要区域和生态环境敏感脆弱区域,完善生态环境长期跟踪监测和定期评估考核体系。

管制政策:(1)土地用途。生态廊道内以林地、草地、湿地和水域等生态用途为主,严格控制建设用地、矿产开发用地与农用地。(2)用途转换。禁止生态廊道内的自然保护区转为城乡生态区和农业生产区。(3)项目准入。限制国家重大基础设施、必要的旅游交通通信设施,允许生态保护与修复工程、文化自然遗产保护工程等项目建设。(4)开发建设方式。自然保护区内的原有村庄用地和其他建设用地不得随意扩建与改建;制定线性基础设施生态建设技术规范,规定开发强度、生态保护要求和景观设计要求等,促进线性工程融入自然生态环境。激励性政策内容主要包括制定已有建设管控和退出机制,激励农业用地、矿产资源开发用地逐步退出,推进矿山复绿、防沙治沙和水土保持等生态修复工程。

区域内生态廊道:为主要河流系统,为满足水源保护、防洪、生物栖息地维护和游憩等要求,对河道及两侧重要的自然与人文过程的基本需求空间进行沿线强制性管控内容。

管制政策:(1)保证河谷生态廊道内的水量和生物多样性。(2)保持河流的连续性和完整性。生态廊道内严格控制人工建设对河流的割裂和破坏,保证河流系统通畅,维持动植物的生态过程,保证系统间的良好循环。(3)对局部生态退化严重的生态廊道进行生态修复,保证河谷生态系统在人为干扰下具有持续自生能力。

图5 川西北地区生态廊道

2.3

川西北生态廊道分类管制

依照川西北生态廊道可分为陆生动物生态廊道和水生动物廊道(图5)。

陆生动物生态廊道:包括了岷山-邛崃山以大熊猫、川金丝猴为代表物种的陆生动物生态廊道,主要保护目标物种为大熊猫,川金丝猴,解决该区域内大熊猫种群密度过低,种群难以自我维持从而导致灭绝的风险。

管制政策:(1)保护及恢复廊道系统内的原生区域地带性植被。陆生动物生态廊道内区域性地带植被主要为典型亚热带常绿阔叶林-常绿落叶阔叶混交林-温性针叶林-寒温性针叶林-灌丛和灌草丛-草甸。(2)监控区域内野生动物种类资源调查。对廊道内野生动物的种类、结构、分布及生存条件进行分析研究。(3)加强对自然保护区的管理,增加建立保护站、野外工作站,强化日常巡护工作,提高野生动物保护水平,完善监督机制,依据相关的法律法规开展工作以保证管理措施更加严格、科学。

水生动物生态廊道:以阿坝州、甘孜州境内的主要河流系统为主体,以生活在其中的长江上游珍稀特有鱼类为目标物种,恢复水生动物生态廊道。

管制政策:(1)保护和恢复水生动物栖息地。生境的就地保护是生物多样性保护最为有力和高效的方法,保护生境需要特别保护有鱼类产卵场分布的区域。(2)严格管控捕捞量。加强渔业管理,大力打击非法捕捞,延长禁捕时间。(3)河道项目准入。严格限制廊道系统内水利工程的建设,恢复河流连通性,保证洄游鱼类自由游动,通过增殖放流等措施恢复鱼类种群、数量和多样性。

结语

省级次区域往往承接了国家或较大范围区域的生态安全战略要求。本研究基于生态系统服务供应视角,构建了川西北“两轴四廊七核”的次区域生态空间格局,使规划决策者能够容易理解、保障和维护生态系统服务的空间管制要求。基于生态系统服务重要性评价和主导服务类型,创新地提出了生态空间格局的分级分类管制体系和针对性的管制政策。研究成果还有助于划定生态空间管理单元,可以进一步分解到各市县行政单元,有利于管制政策的向下逐级传导和明确权责边界。本研究将生态系统管理理论和国土空间规划实务紧密结合,形成推广性强的区域生态空间格局管制方法,为推进精细化的规划管控提供理论和方法支撑。

作者介绍:

颜文涛 同济大学建筑与城市规划学院教授、博士生导师

陈卉 同济大学建筑与城市规划学院博士研究生

本课题受上海同济城市规划设计研究院有限公司暨长三角城市群智能规划协同创新中心科研课题资助

课题名称《川西北生态示范区国土空间规划系列课题研究子课题2:生态空间格局与生态修复策略研究》

课题编号(KY-2019-YB-A05)

本文内容已发表论文:颜文涛,陈卉,万山霖,等.省级次区域国土生态空间格局构建与管控政策——以川西北生态示范区为例[J].上海城市规划,2021(03):8-17.

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):科研创新 | 川西北省级次区域国土生态空间分级分类管制研究

规划问道

规划问道