奋楫五载,乘势而上。2024 年 1 月 12 日,由中国城市规划设计研究院、中国经济信息社联合主办的长三角一体化高质量发展论坛暨新华·中规院长三角一体化发展指数(2023)发布会在中规院上海分院顺利召开。来自长三角各地高校、上海市发改委、中国经济信息社、中交城投上海公司等单位的数十位嘉宾及听众在新年伊始齐聚一堂,共同见证新华·中规院长三角一体化发展指数(2023)及平台的正式发布,也共同探讨长三角一体化发展战略实施的亮点、成效并展望未来。

长三角一体化发展上升为国家战略五年多来,三省一市 41 城紧扣“一体化”和“高质量”两个核心关键词,努力打破行政壁垒,积极推动资源要素的跨地区流动和地区间的全方位开放合作,探索高质量发展模式路径。在此背景下,新华·中规院长三角一体化发展指数(以下简称“长三角指数”)连续三年评价与监测区域发展状况,认识一体化发展规律、识别一体化发展难点、打造一体化发展标杆、传播一体化发展经验,持续助力提升长三角在世界经济格局中的能级与水平。

与会嘉宾合影

王 凯

中国城市规划设计研究院 院长

长三角区域是我国经济发展最活跃、开放程度最高、创新能力最强的区域之一,始终承担着提升区域发展能级、参与全球合作竞争、探索一体化发展路径模式的重要战略使命,也在区域协调发展、科创产业融合、生态环境共保、内外联动发展、城市协作发展等方面取得了丰厚成果。长三角指数连续三年发布,忠实记录下区域和城市的前进步伐,随着时间的拉长一定会具有越来越大的价值和意义。

姜 微

新华社上海分社 党组书记

五年来,区域一体化红利持续释放,长三角“试验田”种出“一体化”样本。面对国内外多方面因素的挑战,长三角指数始终保持平稳上升态势,反映出一体化发展的强大活力与韧性。未来,新华社将发挥自身多元报道的资源优势、国家高端智库的布局优势,继续携手中规院等合作伙伴,充分挖掘和展示长三角一体化发展最新成效,为推动区域一体化发展作出更多贡献。

孙 娟

中国城市规划设计研究院上海分院 院长

长三角一体化起步于分工协作、补短扬长,深化于贯彻落实更高质量发展的新要求。五年来,中规院上海分院见证了多项重大规划建设项目的落地,陪伴长三角共同成长;也与新华社合作,以长三角指数追踪各座城市的动态发展。期待与各位嘉宾交流新时期区域融合发展、创新发展等热点话题,在总结过往成就经验的同时,展望下一个五年、十年的美好未来。

王 凯

中国城市规划设计研究院 院长

从国家区域战略新形势来看,全球生产网络以保障韧性与安全为导向,更趋向多点布局、区域集聚;全球服务网络领先城市向北美、西欧集聚。在此背景下,我国应加快构建“双循环”经济贸易体系,畅通国土安全战略走廊,构建“多中心”发展格局;在各版块内部构建响应“双循环”的产业体系、空间体系和区域分工协作格局,以提升国家宏观经济发展的自主性、可持续性和韧性。

从新时代区域发展新视角来看,促进超大特大城市健康可持续发展在国家现代化进程中发挥着关键作用。围绕人口快速增长、经济高度聚集、土地高强度开发等带来的空间资源合理利用、人居环境可持续发展挑战,以及安全、交通等实际问题,中规院创新建立“人居条件适宜性评价的空间精准量测与预估技术”“人居条件安全性评价的多灾种、高精度模拟分析技术”等系列技术方案,助力大城市地区平稳、健康、可持续发展。

成果发布环节,上海市发改委副主任、长三角生态绿色一体化发展示范区执委会副主任张忠伟,新华社上海分社党组书记姜微,中国城市规划设计研究院院长王凯,中国城市规划设计研究院副院长郑德高,中国经济信息社副总裁季蕾共同登台,发布新华·中规院长三角一体化发展指数(2023)及平台。

成果发布现场

马 璇

中国城市规划设计研究院上海分院 首席研究员

城市指数层面,本年度延续“人口流动、产业关联、设施连通、民生共享、生态共保”五大维度,同时新增资金链关联指数并针对性优化评价指标。结果显示,上海国际科技创新中心建设成绩斐然,彰显龙头城市“责任担当”;杭州、合肥的青年才俊不断涌入、先进制造蓬勃发展,成为可圈可点的“磁力双星”;同为环太湖城市,无锡水环境治理卓有成效、积极推动环太湖协同,湖州则作为“后起新秀”迈向全国绿色智造名城;常州 GDP 迈过万亿大关、制造业高新企业数量增长显著,南通则在发明专利维度取得突破。绍兴、台州、泰州、滁州、马鞍山等城市排名稳步上涨,充分体现以都市圈为核心的次级单元对长三角一体化的重要价值和意义。

五年以来,长三角区域发展差距不断缩小,民生服务均好性不断提升,科创共同体加速构建,生态环境联防联治,内外动能强劲保持。41 座城市紧扣“高质量”和“一体化”两大关键词,未来将以更加韧性、更有厚度、更加多元的方向携手共进,迈向全球一流品质的世界级城市群典范。

常嘉路

中国经济信息社新华指数 全球城市指数矩阵负责人

区域指数层面,本年度围绕“产业融合、设施联通、生态共保、民生服务、协同开放”五大维度,同时新增金融支持二级指标和长三角一体化高质量发展监测板块。结果显示,长三角一体化战略有效对冲了严峻复杂的外部环境和疫情干扰,增强了中国经济的韧性;长三角“试验田”种出一体化样本,对全国其他区域协调发展起到先行示范和引领作用;长三角一体化成果由人民共享,人民获得感和幸福感不断提升。

我们相信,长三角一体化,五年只是起点。这片高质量发展的沃土,将为中国式现代化贡献更多可复制推广的宝贵经验。指数不断发现资源、链接资源、配置资源、影响资源、创造资源,充分发挥数据要素的乘数效应,助力长三角一体化不断谱写新篇。

沈国强

浙江大学建筑工程学院城乡规划系 系主任、教授

此次报告旨在从创新角度看待规划对区域和城市的贡献。城市是当前人类的主要聚集地,也是各种科学发明创造的应用地。作为规划师,在前瞻未来的过程中,一定要理解和掌握现代社会生活的新方式,才能在规划政策管理和规划的具体方案里表达出来。长三角高质量一体化发展应当进一步挖掘提炼中国新城镇化(规划)理念、方法与模式,如命运共同体、共同富裕、都市圈、生活圈、一体化发展等。

范凌云

苏州科技大学建筑与规划学院 教授

此次报告以苏州吴江片区为例,详细剖析了区域一体化背景下示范区的战略策划、产业发展与空间规划策略。吴江片区明显的生态与文化优势可以转化为发展优势,通过生态保护强化策略、创新链构造策略、生活品质提升策略、生活圈营造策略、文化特色彰显策略等五大策略,实现从边缘区向融合型、离心模式向向心模式、以生产为主向生活和服务为主、以开发为主向更新为主的转变,用实践诠释生态绿色一体化高质量发展的模式。

圆桌讨论现场

丁志刚

江苏省城镇化和城乡规划研究中心 主任

长三角城市群代表中国参与世界竞争,超特大城市的治理工作将成为未来长三角研究分析的重点。在中国式现代化的语境中,我们应当紧扣“民生改善与品质生活”和“新质产业与创新空间”两条主线,坚定做好“双循环”中的“外循环”部分,强化战略落地实施和行动规划导向,坚持实现规划建设治理的一体化。

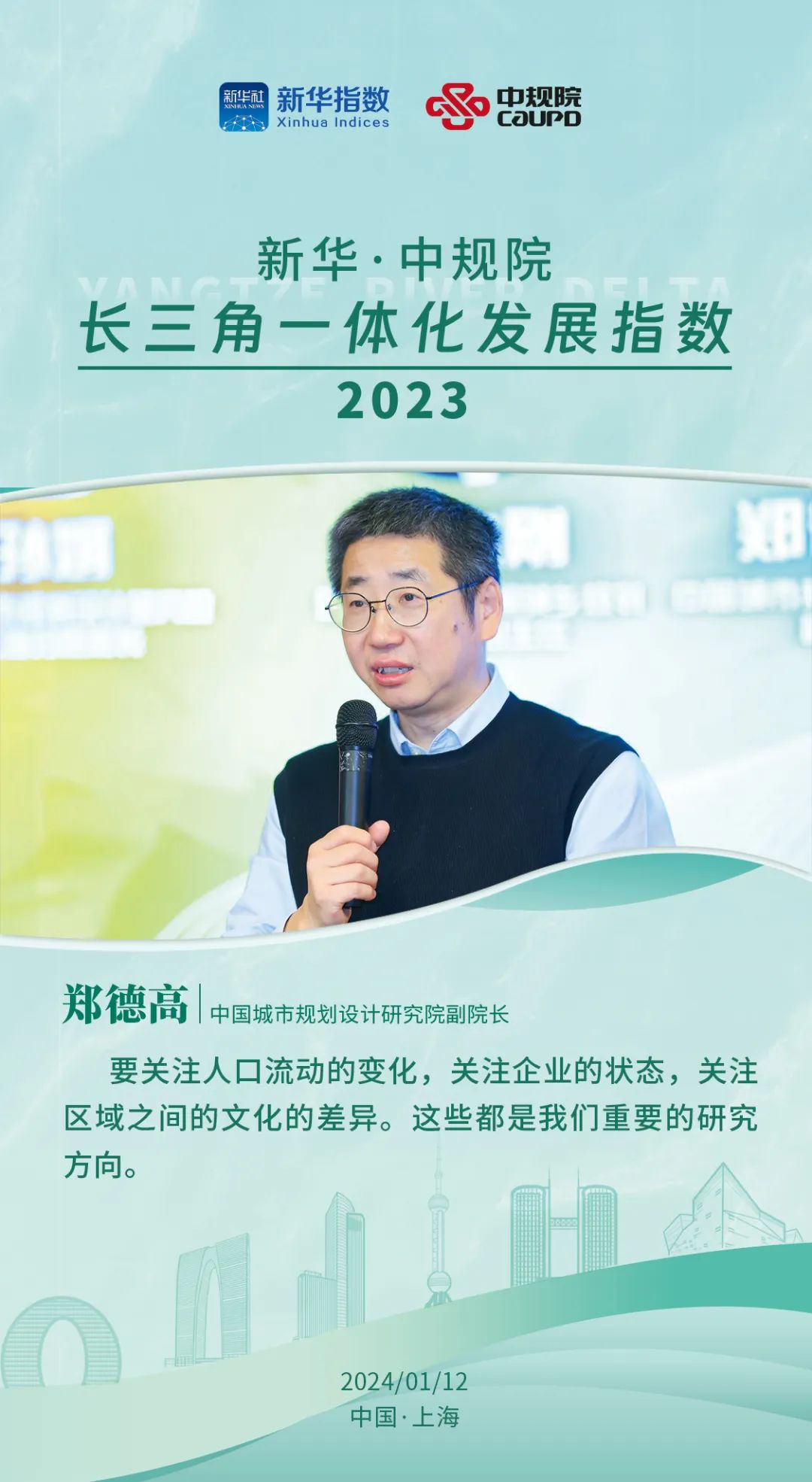

郑德高

中国城市规划设计研究院 副院长

我们关心指数排名及其变化,更要关注背后所反映的逻辑:人口的增长或减少、企业的迁入或迁出、区域的文化差异等。长三角地区在区域一体化发展和国家现代化发展中都肩负着重要责任与担当,指数能否更好地反映出区域在绿色低碳、共同富裕、城市更新等领域的引领作用,是未来值得研究的重要方向。

翟国方

南京大学建筑与城市规划学院 教授

指数研究和报告解读分别从不同角度展示了长三角一体化发展的广度、深度、厚度与热度。期待在数据的背后,看到更多动力机制与发展内涵的解读,同时积极开展国际研究和比较,一方面继续借鉴国外先进城市群发展经验,另一方面也要积极带领我们的指数走向国际,更好地讲好“长三角一体化发展”故事。

范凌云

苏州科技大学建筑与规划学院 教授

从区域角度来看,上海作为龙头城市,需要充分发挥全球城市带动作用,才能吸引区域其他城市集聚向心、关联紧密。从城乡角度来看,需要探索城市发达地区乡村多独有的发展模式,不只承载城里人的“乡愁”。从要素角度来看,人口集聚的背后一定有新的经济动力注入,未来需要进一步坚持自主创新,带动产业发展与人口增长。

曹世杰

东南大学建筑学院 教授

作为研究者,更多关注指数怎么构建、哪些指数反映出既有的问题需要解决,或者潜在有问题需要预防。尤其是最后这点,避免未来出现什么问题,需要考虑交通方式的变化、能源类型的变化、气候环境的变化等,也需要多学科的合作与交流,通过科学的工具去集成和预判,并采取相应行动。

滑动查看 圆桌讨论“金句”摘录>>>

郑德高

中国城市规划设计研究院 副院长

人流、物流、资金流是衡量地区经济活跃度的关键指标,其中人的流动始终居于核心地位,从五年、五十年、五百年、五千年、五万年的视角来看,变化都不尽相同。一方面,长三角一体化旨在打造中国式现代化的“长三角样本”,发出中国声音,提出中国方案,贡献中国智慧;另一方面,长三角指数的生命力和影响力也在不断增强,承担着重要的责任与使命。

指数监测过程中应当合理区分“快变量”与“慢变量”,关注宏观数据与微观体验之间的反差。指数多以宏观维度切入分析,但是地域文化等“慢变量”的影响常被忽视,第三方视角下的“热”指标在当地居民的体验中可能反而是“冷”的。这种“落差”需要长期观察和记录,并有望成为完善指标体系的出发点和落脚点。

滑动查看 更多会场精彩花絮>>>

推荐阅读

来源:申客思享会.

原文始发于微信公众号(规划中国):长三角一体化高质量发展论坛暨新华·中规院长三角一体化发展指数(2023)发布会成功举办

规划问道

规划问道