保障性住房是我国城市重要住房供应类型之一。城市保障性住房空间分布关乎受保障群体的生活和就业,并受市场经济力量和社会公平正义取向的共同作用。本文以上海、伦敦、阿姆斯特丹、新加坡等住房保障体系具有代表性的国际大都市为研究对象,从多个空间尺度分析保障性住房在城市中的分布及集聚特征。研究发现,保障性住房在城市中心区或边缘区、以集中或者分散形式分布,是一定发展时期城市住房保障政策和机制作用的空间结果。政府干预、市场机制、受保障群体选择共同产生影响,呈现动态变化的特点。以期为当下老旧小区和存量空间更新中制定空间规划对策提供借鉴。

1.相关研究及问题提出

1.1 概念与意义

保障性住房是针对城市中特定人群的一项住房政策和制度。受经济社会与政治制度环境的影响,不同国家和城市在具体的政策、服务对象和管理机制上存在差异。通常采用直接将住房供给于受保障群体或现金补贴,以及对参与建设、运营的企业进行补贴等形式。

1.2 保障性住房的空间分布

保障性住房的空间分布受政府政策指引、市场机制作用和受保障群体选择3个因素的共同作用。其一,受保障群体的职住空间关系以及享受各类公共设施的便利性受到关注;其二,保障性住房在城市中以集聚或分散的空间形式分布存在争议。

1.3 研究问题及研究设计

首先,通过搜索城市地方政府官方网络平台,收集包括具有明确地理位置信息的保障性住房分布数据。运用ArcGIS软件将保障房数据按照统计单元进行汇总。进一步使用ArcGIS软件空间分析模块,识别保障性住房空间分布的热点、冷点及异常值地区,以揭示保障性住房是否存在过度集聚或局部缺失现象。探讨其空间分布差异产生的政策机制,并提出建议。

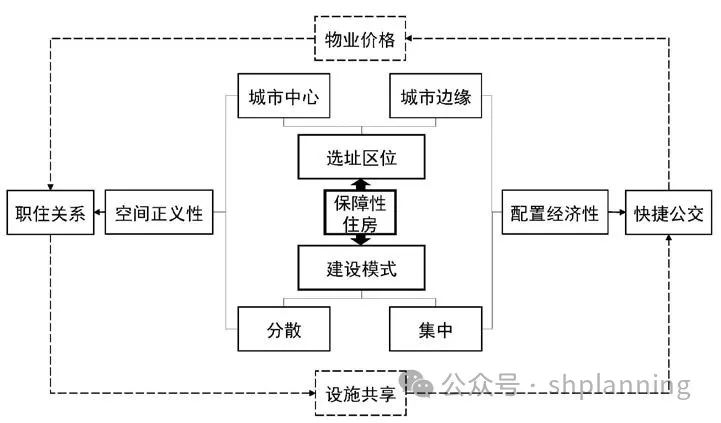

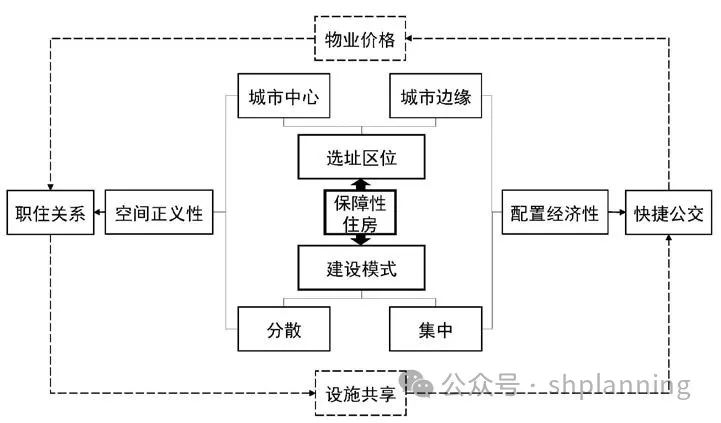

研究框架示意︱来源:笔者自绘。

2.国外案例城市保障性住房空间分布及形成机制

2.1 保障性住房空间分布模式

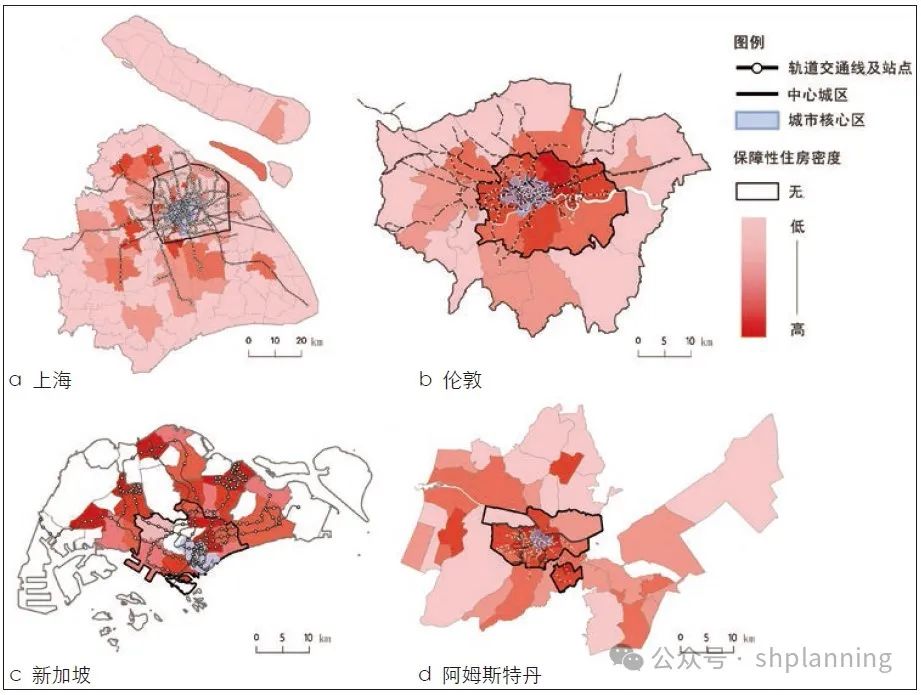

2.1.1 宏观层面:考虑职住空间关系

尽可能提供生活和出行便利是保障性住房在城市中分布的一个重要原则。所选案例城市的保障性住房分布大体上呈围绕核心区的圈层空间结构。总体上呈现两种模式:

(1)中心集聚分布模式

伦敦和阿姆斯特丹的城市中心区布局了大量保障性住房。两座城市中心城区内保障性住房占比超过供给总量的45%,其中伦敦将其分布于中央活动区之外的中心城区,阿姆斯特丹则将其集中布局于城市核心区。受保障群体居住于距离工作岗位较近地区,实现了职住空间的相对平衡。但是,因保障性住房持续长期使用而在维修、居住品质方面存在问题。为此,伦敦鼓励通过城市更新项目提升住房质量,以发挥公共服务设施的作用,不断提升中心城区住房增长潜力。阿姆斯特丹自2008年开始逐步推进城市核心区保障性住房项目出售,迫使保障性住房在城市外围配置,通过市场力量完成空间重塑和重构。

(2)外围组团分布模式

新加坡中心区内保障性住房占总供给量的比例低于25%,大量保障性住房被布局在外围市镇。采用多轴、多组团布局模式,通过公共交通将外围市镇与城市中心区等城市功能板块联系起来,实现了保障性住房交通条件差异的最小化。同时,政府配套了预购组屋制度,以避免发生保障性住房供大于求的情况。

2.1.2 中观层面:集聚或分散布局

保障性住房采取集中或者分散布局模式存在争议。随之而来的是城市局部同质化和不同收入阶层的居住空间隔离,以及均等化公共设施配置等的难题。

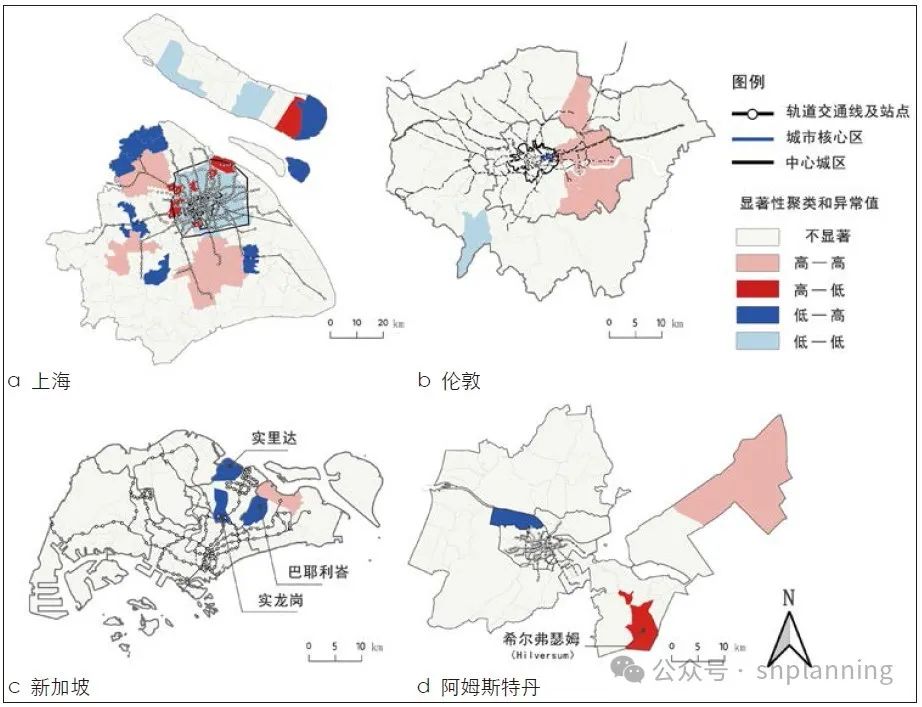

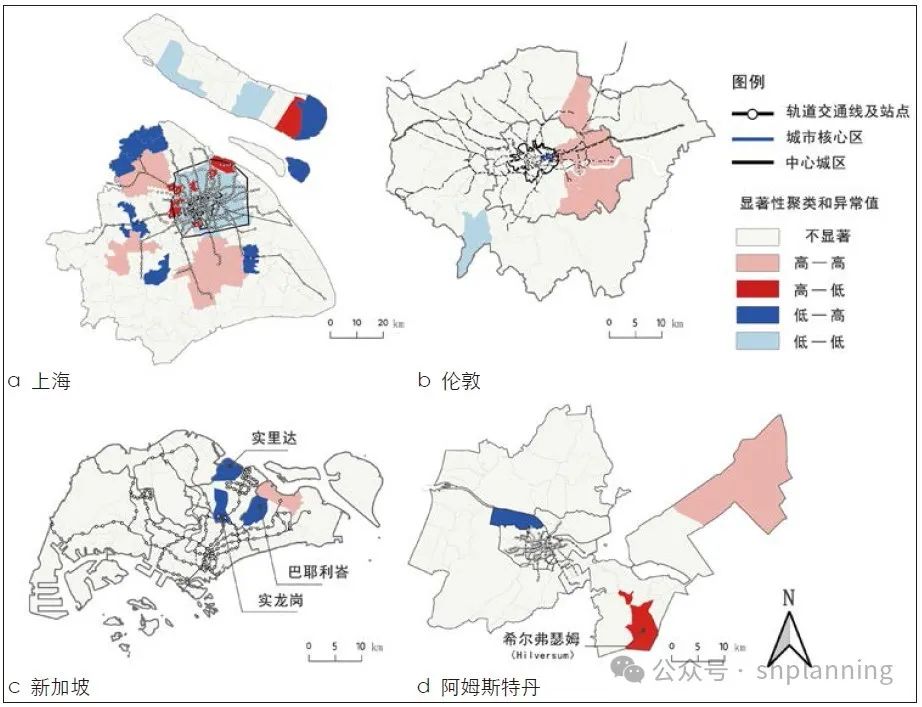

运用局部莫兰指数对案例城市保障性住房分布进行分析发现:

其一,存在两种局部缺失情况,“低—高”情况表明保障性住房较少的统计单元被拥有大量保障性住房的地区所包围,“高—低”情况则表明保障性住房大量集中的统计单元周边为保障性住房缺失地区。

其二,存在两种过度集聚情况,“高—高”情况表明邻近的多个统计单元均有大量保障性住房,“低—低”情况则表明邻近的多个统计单元内保障性住房均较少。

案例城市保障性住房聚集特征︱来源:笔者根据公开数据绘制。

2.1.3 微观层面:局部环境品质

保障性住房住区对周边固有设施和环境有较强的依赖性。相关研究指出,保障性住房距离各类设施的可达性普遍弱于商品住房,常常面临“社会隔离”的风险。

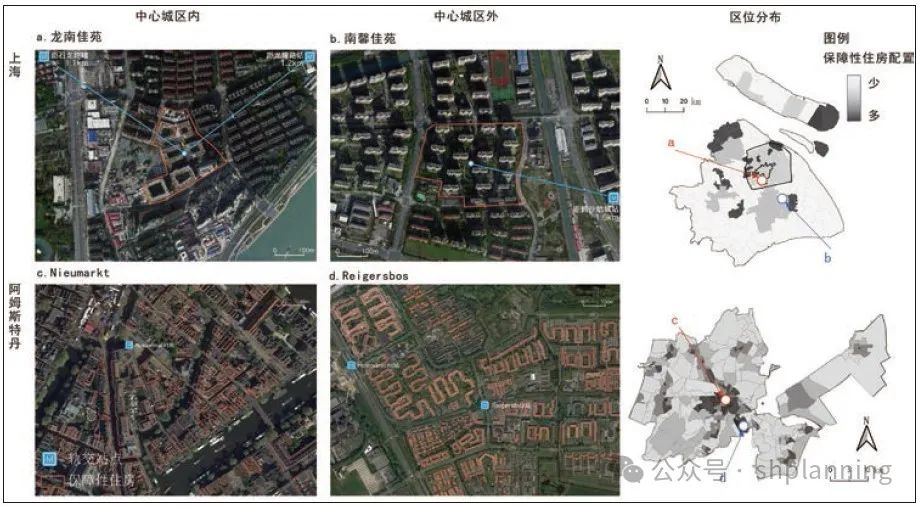

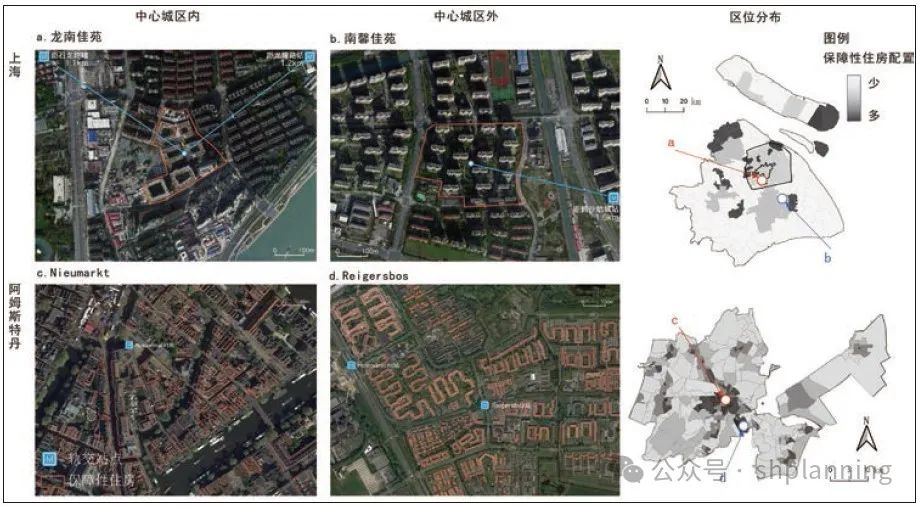

选择上海、阿姆斯特丹中心区和中心区外围各1处保障性住房住区进行分析。上海市在中心区将保障性住房配建于商品房住区且以小套型中高层住宅为主,使其享受与商品房同样的公共服务设施。同时,在城市边缘区集中建设“大型居住社区”保障性住房基地,集中配套各类设施。阿姆斯特丹城市中心区保障性住房通常为联排或独栋住宅,虽然单幢建筑提供的住房量较少,但是,公共服务和交通设施较为便捷。外围地区的保障性住房则多为集合住宅,不仅建设年代较晚,且以街区而非单栋建筑形式组织,房型与一般商品住房的差异不大。

阿姆斯特丹与上海保障性住房局部环境特征

来源:笔者根据天地图(www.tianditu.gov.cn)及Google Earth卫星影像数据整理绘制。

2.2 保障性住房空间分布形成机制

2.2.1 保障性住房政策作用

(1)伦敦:多主体协同建设过渡性租赁住房

政府干预与市场机制共同发挥作用是伦敦建设保障性住房的宗旨,并从全面福利供给转变为以社会保障服务为主。包括3类保障性住房:社会租赁住房、伦敦生活租赁住房和伦敦共有产权住房。其中,社会租赁住房主要由地方议会或住房协会提供,面向低收入群体;伦敦生活租赁住房面向无房屋产权的一般收入群体,通过提供低于市场租金水平的住房,使其能够为首次购置完成储蓄;伦敦共有产权住房面向购房者以较低价格出让部分产权,其余产权通过支付租金的形式偿还。强调保障性住房的过渡作用,最终推动受保障对象购置住房或取得保障性住房的产权。

(2)阿姆斯特丹:非营利机构出租社会住房

阿姆斯特丹的保障性住房政策覆盖中低收入阶层,同时青年也成为受关注的人群。1990年代,城市政府将工作重心从保障性住房建设和管理转移到向租户提供直接补贴,并通过制定严格限定租金的政策确保其可支付性。非营利性的住房协会成为建设管理并以出租形式提供保障性住房的主体,所提供的社会住房占城市住房总量的40%。

(3)新加坡:普惠性的公共组屋

新加坡通过土地集中供给和建设管理实现了公共住房(“组屋”)的建设。其保障对象不限于中低收入人群,也包括“夹心层”和部分高收入群体。新加坡国民可以使用公积金以低于市场价格购买组屋,并享受99年的产权;居住使用5年后可进行销售。2019年数据显示,81%的新加坡人口居住在建屋发展局集中建设的公共住房中,其中96.2%的居民拥有房屋所有权。

2.2.2 保障性住房供给机制影响

(1)伦敦:政府主导转向市场配置

伦敦的保障性住房经历了由政府主导建设向市场配置的转型,推动伦敦保障性住房空间分布发生变化。中心城区内部具有开发潜力的地区在市场力量推动下发生绅士化现象,导致保障性住房总量降低,且更加集聚于城市贫困地区,加剧了社会隔离等问题。为此,大伦敦委员会鼓励在再开发过程中提升开发强度以配建保障性住房,但是,保障性住房向外伦敦地区转移的趋势已经形成。

(2)阿姆斯特丹:政府和住房协会并重

1960年代,阿姆斯特丹曾尝试在城市外围建设大型的社会住房住区。此后,阿姆斯特丹基于“住房差异化”原则,着手将城市外围的大型社会住房住区改造成混合居住社区,同时,在新开发和改造项目中要求社会住房占有合理的比例,以改善住房的社会公平性,避免特定人群的过度集聚。在中心城区,住房协会通过旧城更新和棕地再开发,将老旧住宅修缮或重建为社会住房,并推动社会住房出售,实现了保障性住房相对均衡的空间分布。

(3)新加坡:政府强力引导和干预

自1960年代,新加坡政府通过制定“环形城市”空间结构,引导居住、就业和娱乐等功能集中于新市镇,并进一步依托新市镇开发建设、集中配置保障性住房。保障性住房也随之逐步分布于中心城区外围地区。1995年,新加坡推出选择性整体再开发计划,将部分位于中心城区的组屋经过评估后重新开发。

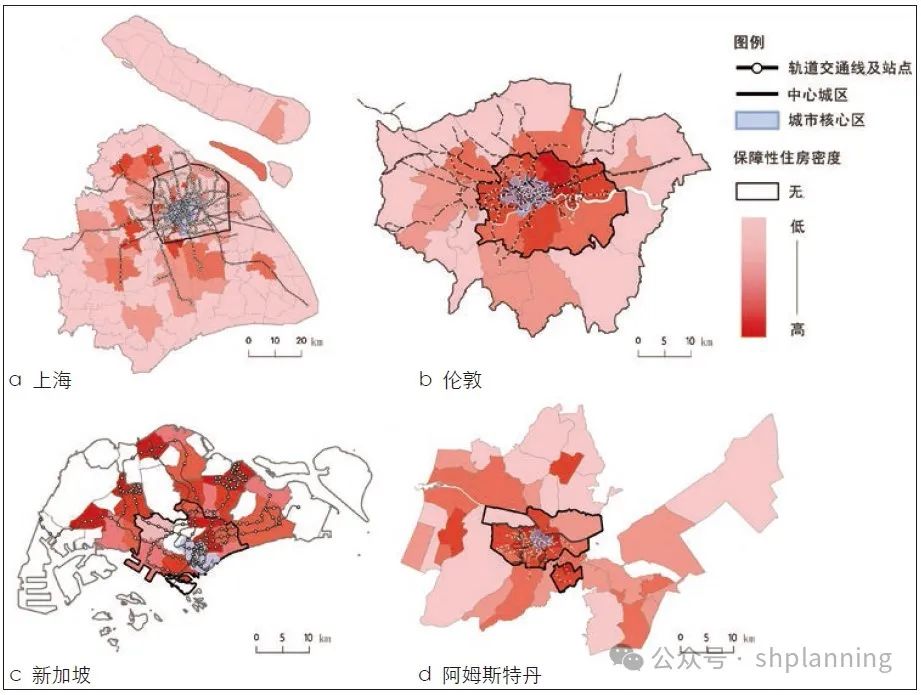

案例城市保障性住房分布特征︱来源:笔者根据公开数据整理绘制。

3.上海市保障性住房政策及空间分布

3.1 上海“四位一体,租售并举”的保障性住房体系

1990年代以来,随着商品房主导地位的确立,保障性住房在上海城市住房中的比例不断降低。2010年和2017年分别推出公共租赁和共有产权两类保障性住房,构建起“四位一体,租售并举”的城市保障性住房体系。“四位”即指廉租住房、公共租赁住房、共有产权住房和征收安置住房4类保障性住房;“租售并举”指前两者以出租形式,后两者以出售形式为主的住房保障措施。保障对象主要为中低收入、存在住房困难的户籍人口,近年来也逐步向引进人才和非户籍人口放开。共有产权住房和征收安置住房的保障对象享有住房的全部或部分所有权,廉租住房和公共租赁住房的保障对象只有住房使用权,其中,廉租住房采用租金补贴为主的形式。各区政府或直属公司是保障性住房的建设和管理者。

3.2 保障性住房空间分布特征

(1)保障性住房基地分布于中心区边缘

2009年,上海市规划建设6大保障性住房基地。统计数据显示,城市边缘地区集聚了大量的出售型保障性住房,而中心城七区内保障性住房套数仅为全市总量的12.3%。其中,中心城区边缘的浦江、泗泾和江桥3处大型居住社区及周边地区集聚了大量的保障性住房,形成显著的“高—高”聚集地区。同时,保障房基地规模普遍庞大,最大的保障房基地所容纳保障性住房数量占全市保障房总量的9%。保障性住房分布整体上呈现出向中心城区边缘集聚的特征。

(2)保障性住房局部空间集聚

上海市中心城区内的保障性住房呈现局部集聚特征。以街道层级为空间单元统计保障性住房,采用局部莫兰指数分析发现:中心城七区内保障性住房呈现明显缺失的状况,大部分地区呈现“低—低”聚集特征,并且既有保障性住房又大多位于轨道交通线网末端,处于不利的通勤区位。同时,新建各类保障性住房住区大多仍选择邻近已有保障性住房基地,进一步强化了空间集聚特征。

4.讨论

4.1 保障性住房空间分布体现了社会正义性

保障性住房的意义和价值不仅在于为特定群体提供基本生存空间,更在于提供了适合其生活和生存需求的区位。不同类型住宅区的合理布局有助于实现不同人群的交往,并能在一定程度上避免居住隔离的发生。保障性住房的分布影响城市社会空间结构,体现了社会正义性的内涵。

4.2 保障性住房政策和机制的适宜性

保障性住房的选址和供应量反映了保障性住房政策的导向和力度。案例城市提供了不同路径的参考:

第一,推动受保障对象最终通过市场方式获取永久居住空间,强调保障性住房的过渡性;

第二,采取积极的保障性住房政策,将其作为普惠性社会公共产品;

第三,政府发挥导控作用,促使中心城区和中心城区外围都能够合理布局保障性住房。

4.3 保障性住房空间布局的优化建议

经历了大规模保障性住房建设过程之后,可针对过于边缘化和过于集中化的空间分布进行优化以兼顾经济和社会效益:

第一,在中心城区,通过盘活闲置存量土地与住房资源实现保障性住房供给,以降低配置保障性住房的成本;增加租赁式和公共租赁保障性住房供给,以满足新市民、青年人的住房需求。

第二,在中心城区外围,优化公共设施配置,布局新兴产业,提高通勤效率;优化保障性住房基地建设和新城建设的协同关系。

第三,在城市更新项目建设过程中,适当提高公租房类型保障性住房比例,将城市更新与保障性住房供给相结合,鼓励适度混合居住和功能共置,使受保障群体共享较高水平的公共服务设施。

注释:

文中资料均采集自案例城市以及住房管理部门官网。其中,上海市住房保障政策与数据来自住房与城乡建设管理委员会(zjw.sh.gov.cn)、房屋管理局(fgj.sh.gov.cn)以及各区公租房管理部门,汇总了上海市保障性住房建设以及筹措信息,包括名称、地址、住房套数、房型特征等属性;伦敦住房保障政策来自伦敦市政府(www.london.gov.uk)提供的大伦敦地区资料,保障房及分布数据主要来自住房、社区与地方政府部(Ministry of Housing, Community and Local Government, MHCLG, www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-housing-communities-and-local-government)以及London Data Store(data.london.gov.uk);新加坡资料来自建屋发展局(www.hdb.gov.sg)以及国家官方数据开放平台(data.gov.sg);阿姆斯特丹市政府(www.amsterdam.nl)以及住房协会联合会(AFWC, www.afwc.nl)提供了住房保障政策以及精确到建筑层面的社会住房分布。

详情请关注《上海城市规划》2023年第5期《城市中心区保障性住房空间分布及形成机制思考》

文章作者:杨帆、张修宁、王佳音,同济大学建筑与城市规划学院。本文内容仅代表作者观点。

文章来源:上海城市规划杂志

保障性住房是我国城市重要住房供应类型之一。城市保障性住房空间分布关乎受保障群体的生活和就业,并受市场经济力量和社会公平正义取向的共同作用。本文以上海、伦敦、阿姆斯特丹、新加坡等住房保障体系具有代表性的国际大都市为研究对象,从多个空间尺度分析保障性住房在城市中的分布及集聚特征。研究发现,保障性住房在城市中心区或边缘区、以集中或者分散形式分布,是一定发展时期城市住房保障政策和机制作用的空间结果。政府干预、市场机制、受保障群体选择共同产生影响,呈现动态变化的特点。以期为当下老旧小区和存量空间更新中制定空间规划对策提供借鉴。

保障性住房是针对城市中特定人群的一项住房政策和制度。受经济社会与政治制度环境的影响,不同国家和城市在具体的政策、服务对象和管理机制上存在差异。通常采用直接将住房供给于受保障群体或现金补贴,以及对参与建设、运营的企业进行补贴等形式。

保障性住房的空间分布受政府政策指引、市场机制作用和受保障群体选择3个因素的共同作用。其一,受保障群体的职住空间关系以及享受各类公共设施的便利性受到关注;其二,保障性住房在城市中以集聚或分散的空间形式分布存在争议。

首先,通过搜索城市地方政府官方网络平台,收集包括具有明确地理位置信息的保障性住房分布数据。运用ArcGIS软件将保障房数据按照统计单元进行汇总。进一步使用ArcGIS软件空间分析模块,识别保障性住房空间分布的热点、冷点及异常值地区,以揭示保障性住房是否存在过度集聚或局部缺失现象。探讨其空间分布差异产生的政策机制,并提出建议。

研究框架示意︱来源:笔者自绘。

2.1.1 宏观层面:考虑职住空间关系

尽可能提供生活和出行便利是保障性住房在城市中分布的一个重要原则。所选案例城市的保障性住房分布大体上呈围绕核心区的圈层空间结构。总体上呈现两种模式:

(1)中心集聚分布模式

伦敦和阿姆斯特丹的城市中心区布局了大量保障性住房。两座城市中心城区内保障性住房占比超过供给总量的45%,其中伦敦将其分布于中央活动区之外的中心城区,阿姆斯特丹则将其集中布局于城市核心区。受保障群体居住于距离工作岗位较近地区,实现了职住空间的相对平衡。但是,因保障性住房持续长期使用而在维修、居住品质方面存在问题。为此,伦敦鼓励通过城市更新项目提升住房质量,以发挥公共服务设施的作用,不断提升中心城区住房增长潜力。阿姆斯特丹自2008年开始逐步推进城市核心区保障性住房项目出售,迫使保障性住房在城市外围配置,通过市场力量完成空间重塑和重构。

(2)外围组团分布模式

新加坡中心区内保障性住房占总供给量的比例低于25%,大量保障性住房被布局在外围市镇。采用多轴、多组团布局模式,通过公共交通将外围市镇与城市中心区等城市功能板块联系起来,实现了保障性住房交通条件差异的最小化。同时,政府配套了预购组屋制度,以避免发生保障性住房供大于求的情况。

2.1.2 中观层面:集聚或分散布局

保障性住房采取集中或者分散布局模式存在争议。随之而来的是城市局部同质化和不同收入阶层的居住空间隔离,以及均等化公共设施配置等的难题。

运用局部莫兰指数对案例城市保障性住房分布进行分析发现:

其一,存在两种局部缺失情况,“低—高”情况表明保障性住房较少的统计单元被拥有大量保障性住房的地区所包围,“高—低”情况则表明保障性住房大量集中的统计单元周边为保障性住房缺失地区。

其二,存在两种过度集聚情况,“高—高”情况表明邻近的多个统计单元均有大量保障性住房,“低—低”情况则表明邻近的多个统计单元内保障性住房均较少。

案例城市保障性住房聚集特征︱来源:笔者根据公开数据绘制。

2.1.3 微观层面:局部环境品质

保障性住房住区对周边固有设施和环境有较强的依赖性。相关研究指出,保障性住房距离各类设施的可达性普遍弱于商品住房,常常面临“社会隔离”的风险。

选择上海、阿姆斯特丹中心区和中心区外围各1处保障性住房住区进行分析。上海市在中心区将保障性住房配建于商品房住区且以小套型中高层住宅为主,使其享受与商品房同样的公共服务设施。同时,在城市边缘区集中建设“大型居住社区”保障性住房基地,集中配套各类设施。阿姆斯特丹城市中心区保障性住房通常为联排或独栋住宅,虽然单幢建筑提供的住房量较少,但是,公共服务和交通设施较为便捷。外围地区的保障性住房则多为集合住宅,不仅建设年代较晚,且以街区而非单栋建筑形式组织,房型与一般商品住房的差异不大。

阿姆斯特丹与上海保障性住房局部环境特征

来源:笔者根据天地图(www.tianditu.gov.cn)及Google Earth卫星影像数据整理绘制。

2.2.1 保障性住房政策作用

(1)伦敦:多主体协同建设过渡性租赁住房

政府干预与市场机制共同发挥作用是伦敦建设保障性住房的宗旨,并从全面福利供给转变为以社会保障服务为主。包括3类保障性住房:社会租赁住房、伦敦生活租赁住房和伦敦共有产权住房。其中,社会租赁住房主要由地方议会或住房协会提供,面向低收入群体;伦敦生活租赁住房面向无房屋产权的一般收入群体,通过提供低于市场租金水平的住房,使其能够为首次购置完成储蓄;伦敦共有产权住房面向购房者以较低价格出让部分产权,其余产权通过支付租金的形式偿还。强调保障性住房的过渡作用,最终推动受保障对象购置住房或取得保障性住房的产权。

(2)阿姆斯特丹:非营利机构出租社会住房

阿姆斯特丹的保障性住房政策覆盖中低收入阶层,同时青年也成为受关注的人群。1990年代,城市政府将工作重心从保障性住房建设和管理转移到向租户提供直接补贴,并通过制定严格限定租金的政策确保其可支付性。非营利性的住房协会成为建设管理并以出租形式提供保障性住房的主体,所提供的社会住房占城市住房总量的40%。

(3)新加坡:普惠性的公共组屋

新加坡通过土地集中供给和建设管理实现了公共住房(“组屋”)的建设。其保障对象不限于中低收入人群,也包括“夹心层”和部分高收入群体。新加坡国民可以使用公积金以低于市场价格购买组屋,并享受99年的产权;居住使用5年后可进行销售。2019年数据显示,81%的新加坡人口居住在建屋发展局集中建设的公共住房中,其中96.2%的居民拥有房屋所有权。

2.2.2 保障性住房供给机制影响

(1)伦敦:政府主导转向市场配置

伦敦的保障性住房经历了由政府主导建设向市场配置的转型,推动伦敦保障性住房空间分布发生变化。中心城区内部具有开发潜力的地区在市场力量推动下发生绅士化现象,导致保障性住房总量降低,且更加集聚于城市贫困地区,加剧了社会隔离等问题。为此,大伦敦委员会鼓励在再开发过程中提升开发强度以配建保障性住房,但是,保障性住房向外伦敦地区转移的趋势已经形成。

(2)阿姆斯特丹:政府和住房协会并重

1960年代,阿姆斯特丹曾尝试在城市外围建设大型的社会住房住区。此后,阿姆斯特丹基于“住房差异化”原则,着手将城市外围的大型社会住房住区改造成混合居住社区,同时,在新开发和改造项目中要求社会住房占有合理的比例,以改善住房的社会公平性,避免特定人群的过度集聚。在中心城区,住房协会通过旧城更新和棕地再开发,将老旧住宅修缮或重建为社会住房,并推动社会住房出售,实现了保障性住房相对均衡的空间分布。

(3)新加坡:政府强力引导和干预

自1960年代,新加坡政府通过制定“环形城市”空间结构,引导居住、就业和娱乐等功能集中于新市镇,并进一步依托新市镇开发建设、集中配置保障性住房。保障性住房也随之逐步分布于中心城区外围地区。1995年,新加坡推出选择性整体再开发计划,将部分位于中心城区的组屋经过评估后重新开发。

案例城市保障性住房分布特征︱来源:笔者根据公开数据整理绘制。

1990年代以来,随着商品房主导地位的确立,保障性住房在上海城市住房中的比例不断降低。2010年和2017年分别推出公共租赁和共有产权两类保障性住房,构建起“四位一体,租售并举”的城市保障性住房体系。“四位”即指廉租住房、公共租赁住房、共有产权住房和征收安置住房4类保障性住房;“租售并举”指前两者以出租形式,后两者以出售形式为主的住房保障措施。保障对象主要为中低收入、存在住房困难的户籍人口,近年来也逐步向引进人才和非户籍人口放开。共有产权住房和征收安置住房的保障对象享有住房的全部或部分所有权,廉租住房和公共租赁住房的保障对象只有住房使用权,其中,廉租住房采用租金补贴为主的形式。各区政府或直属公司是保障性住房的建设和管理者。

(1)保障性住房基地分布于中心区边缘

2009年,上海市规划建设6大保障性住房基地。统计数据显示,城市边缘地区集聚了大量的出售型保障性住房,而中心城七区内保障性住房套数仅为全市总量的12.3%。其中,中心城区边缘的浦江、泗泾和江桥3处大型居住社区及周边地区集聚了大量的保障性住房,形成显著的“高—高”聚集地区。同时,保障房基地规模普遍庞大,最大的保障房基地所容纳保障性住房数量占全市保障房总量的9%。保障性住房分布整体上呈现出向中心城区边缘集聚的特征。

(2)保障性住房局部空间集聚

上海市中心城区内的保障性住房呈现局部集聚特征。以街道层级为空间单元统计保障性住房,采用局部莫兰指数分析发现:中心城七区内保障性住房呈现明显缺失的状况,大部分地区呈现“低—低”聚集特征,并且既有保障性住房又大多位于轨道交通线网末端,处于不利的通勤区位。同时,新建各类保障性住房住区大多仍选择邻近已有保障性住房基地,进一步强化了空间集聚特征。

保障性住房的意义和价值不仅在于为特定群体提供基本生存空间,更在于提供了适合其生活和生存需求的区位。不同类型住宅区的合理布局有助于实现不同人群的交往,并能在一定程度上避免居住隔离的发生。保障性住房的分布影响城市社会空间结构,体现了社会正义性的内涵。

保障性住房的选址和供应量反映了保障性住房政策的导向和力度。案例城市提供了不同路径的参考:

第一,推动受保障对象最终通过市场方式获取永久居住空间,强调保障性住房的过渡性;

第二,采取积极的保障性住房政策,将其作为普惠性社会公共产品;

第三,政府发挥导控作用,促使中心城区和中心城区外围都能够合理布局保障性住房。

经历了大规模保障性住房建设过程之后,可针对过于边缘化和过于集中化的空间分布进行优化以兼顾经济和社会效益:

第一,在中心城区,通过盘活闲置存量土地与住房资源实现保障性住房供给,以降低配置保障性住房的成本;增加租赁式和公共租赁保障性住房供给,以满足新市民、青年人的住房需求。

第二,在中心城区外围,优化公共设施配置,布局新兴产业,提高通勤效率;优化保障性住房基地建设和新城建设的协同关系。

第三,在城市更新项目建设过程中,适当提高公租房类型保障性住房比例,将城市更新与保障性住房供给相结合,鼓励适度混合居住和功能共置,使受保障群体共享较高水平的公共服务设施。

注释:

文中资料均采集自案例城市以及住房管理部门官网。其中,上海市住房保障政策与数据来自住房与城乡建设管理委员会(zjw.sh.gov.cn)、房屋管理局(fgj.sh.gov.cn)以及各区公租房管理部门,汇总了上海市保障性住房建设以及筹措信息,包括名称、地址、住房套数、房型特征等属性;伦敦住房保障政策来自伦敦市政府(www.london.gov.uk)提供的大伦敦地区资料,保障房及分布数据主要来自住房、社区与地方政府部(Ministry of Housing, Community and Local Government, MHCLG, www.gov.uk/government/organisations/ministry-of-housing-communities-and-local-government)以及London Data Store(data.london.gov.uk);新加坡资料来自建屋发展局(www.hdb.gov.sg)以及国家官方数据开放平台(data.gov.sg);阿姆斯特丹市政府(www.amsterdam.nl)以及住房协会联合会(AFWC, www.afwc.nl)提供了住房保障政策以及精确到建筑层面的社会住房分布。

详情请关注《上海城市规划》2023年第5期《城市中心区保障性住房空间分布及形成机制思考》

文章作者:杨帆、张修宁、王佳音,同济大学建筑与城市规划学院。本文内容仅代表作者观点。

文章来源:上海城市规划杂志

原文始发于微信公众号(中国国土空间规划):城市中心区保障性住房空间分布及形成机制思考

规划问道

规划问道