阳春布德泽,万物生光辉。2024年4月13日,以“人民城市,人民规划”为主题的第四届三院联合技术交流再次回归黄浦江畔,在上海规划院上海设计中心南馆木棉厅成功举办。上海市城市规划学会、上海市城市规划行业协会和上海大都市圈规划研究联盟的代表与三院同仁一起以线上线下相结合的形式共享了这场学术盛宴。此篇为深度报道上篇。

点评专家

孙继伟

上海市人民政府原副秘书长

上海市城市规划行业协会

首席专家

王凯

中国城市规划设计

研究院院长

全国工程勘察设计大师

伍江

中国城市规划学会副理事长

上海市城市规划学会理事长

同济大学原常务副校长

杨东援

上海市城市规划行业协会会长

同济大学原副校长

屠启宇

上海社会科学院

城市与人口发展研究所副所长

上海市人民政府

决策咨询研究基地首席专家

唐子来

上海市政府参事

同济大学教授

张尚武

上海同济城市规划设计

研究院有限公司院长

上海市工程勘察设计大师

郑德高

中国城市规划设计

研究院副院长

中国城市规划学会常务理事

学术主持

唐子来

上海市政府参事

同济大学教授

郑德高

中国城市规划设计

研究院副院长

中国城市规划学会常务理事

嘉宾致辞

石楠

中国城市规划学会

常务副理事长兼秘书长

伍江

中国城市规划学会副理事长

上海市城市规划学会理事长

同济大学原常务副校长

杨东援

上海市城市规划行业协会会长

同济大学原副校长

致欢迎辞

张帆

上海市城市规划设计研究院院长、党委副书记

中国城市规划协会副会长

会议主持

骆悰

上海市城市规划设计研究院副院长

上海市城市规划学会副理事长

UNIT 01

落实重大战略

交流项目

广州新一轮城市发展战略的逻辑线索与工作思考

陈阳

中国城市规划设计研究院上海分院

规划一所副所长(主持工作)

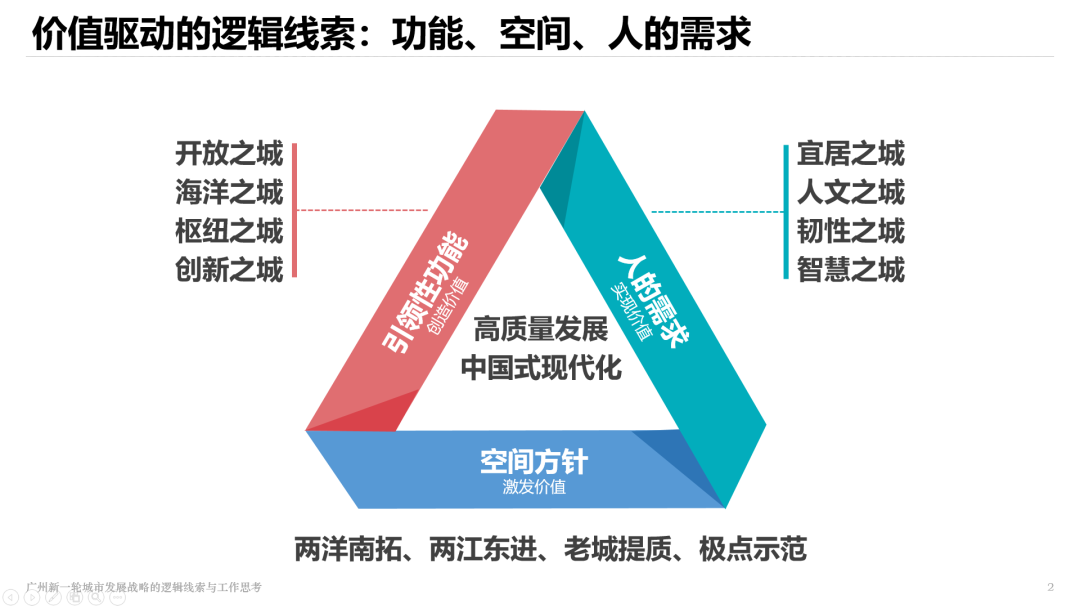

在高质量发展与中国式现代化建设的背景下,广州新一轮战略规划以价值驱动为导向,建立功能、空间、人三条线索耦合的技术逻辑,以期创造功能价值,激发空间价值,并实现每个人的价值。

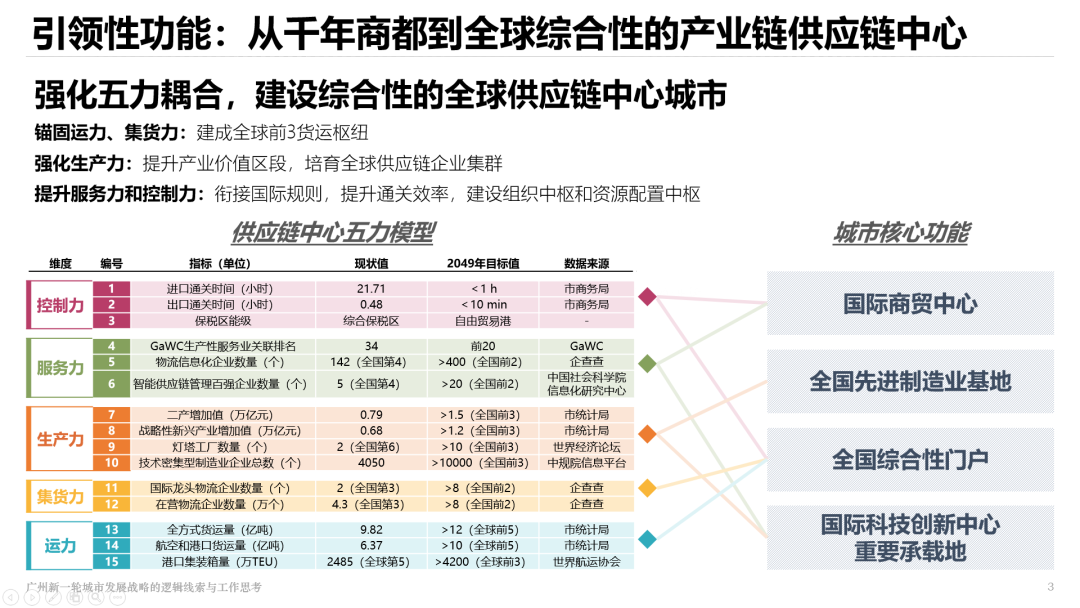

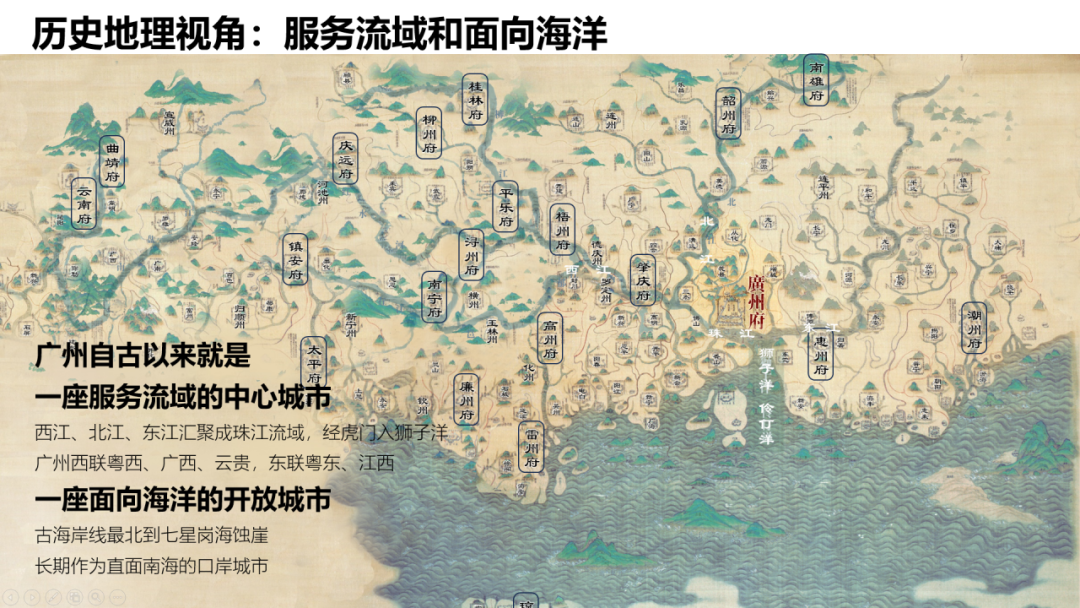

一是功能的线索。在粤港澳大湾区价值链中寻找引领性的功能,实现高质量发展的战略突破。通过解读代表性企业布局规律,研判广州的区域优势,提出将“全球性综合型的产业链供应链中心”作为广州的引领性功能,落位“一中心三枢纽”的关键空间。推动广、深、港在共建粤港澳世界级城市群中合作与分工。二是人的线索。在共同富裕长远价值目标下精细化服务人的需求,实现人人精彩。建设人才友好、青年发展型城市,完善阶梯式住房体系,多渠道促进充分就业,提升幸福通勤和消费场所。塑造人人共享的公共空间,建设都市绿心公园、珠江—东江世界级滨水区、七条活力城脉、十条休闲水脉,营造全龄友好的“岭南优质新家园”。三是空间的线索。基于“流域—湾区”视角优化空间发展方针,挖掘承载价值的关键空间。基于历史地理看,提出“两洋南拓、两江东进、老城提质、极点示范”的新十六字方针。最后,从工作特点看,战略体现了三个转变。一是技术逻辑转变,基于功能、人、空间三条关键线索,实现高质量发展时期的价值驱动。二是工作方式转变,注重过程、广聚共识、高频互动。三是治理手段转变,近远结合,建立“一盘棋”的行动框架。

左右滑动查看更多

从“一致性评估”到“多元绩效评估”——《上海市城市总体规划(2017-2035年)》实施评估(2017-2022年)

邹玉

上海市城市规划设计研究院

总规分院副院长

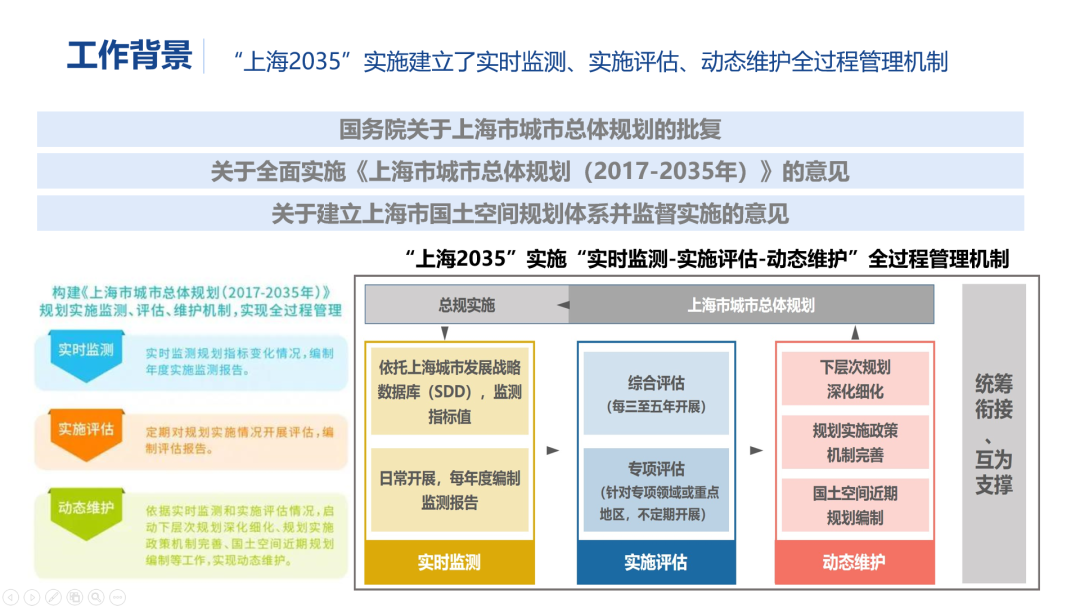

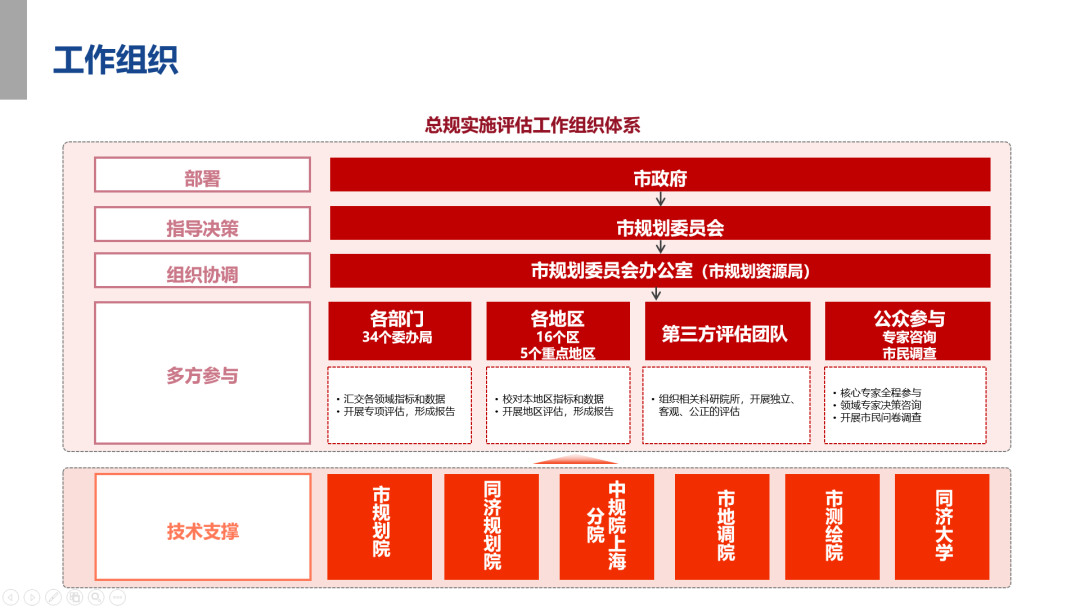

按照国务院关于“上海2035”的批复要求,上海已经逐步建立起实时监测、实施评估和动态维护的总规实施全过程管理机制。本次总规评估是在国内外发展趋势发生重大变化的背景下开展的,更多考虑到规划实施过程中受不确定因素影响,将一致性评估和有效性评估相结合研判上海面临的中长期关键问题,推动总规向纵深实施。在工作组织上,上海市首次发动了各部门和各地区,形成从市级自评估为主到“各部门各地区自评估+第三方评估+公众参与”相结合的组织模式,构建1+1+N的工作成果体系。

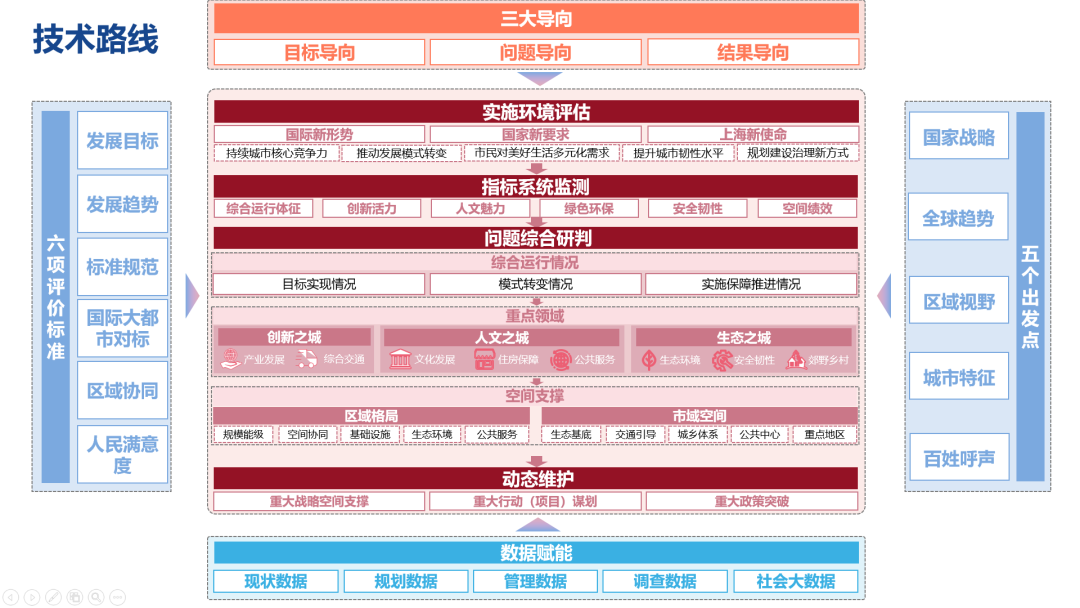

技术路线坚持目标、问题和结果导向,以国家战略、全球趋势、区域视野、城市特征和百姓呼声5个维度为出发点,并据此设定发展目标、发展趋势、标准规范、国际对标、区域协同、人民满意度等6个维度的评价标准。围绕发展环境、目标任务、三个“之城”、空间支撑和政策保障等重点评估领域,同时纳入海洋要素,深化区域、乡村、安全等专项评估。评价方法上应对高质量发展的要求,注重从规模、布局到质量绩效分析。评估应用上以重大战略空间研判、重大行动谋划、重大政策突破为推进总规实施的落脚点,依托“一张图”系统建设,加强数据赋能。

左右滑动查看更多

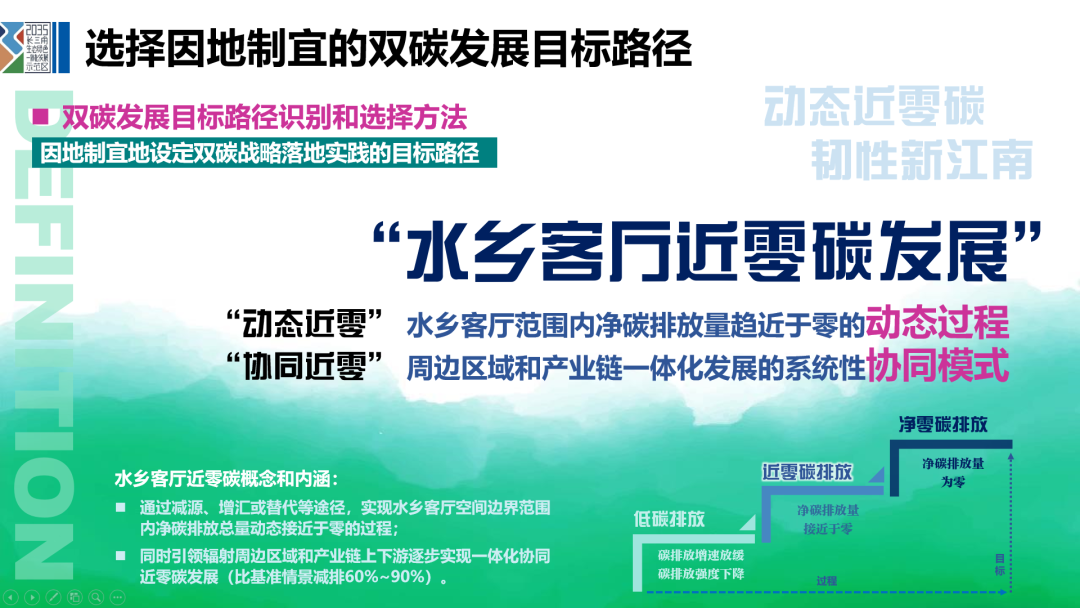

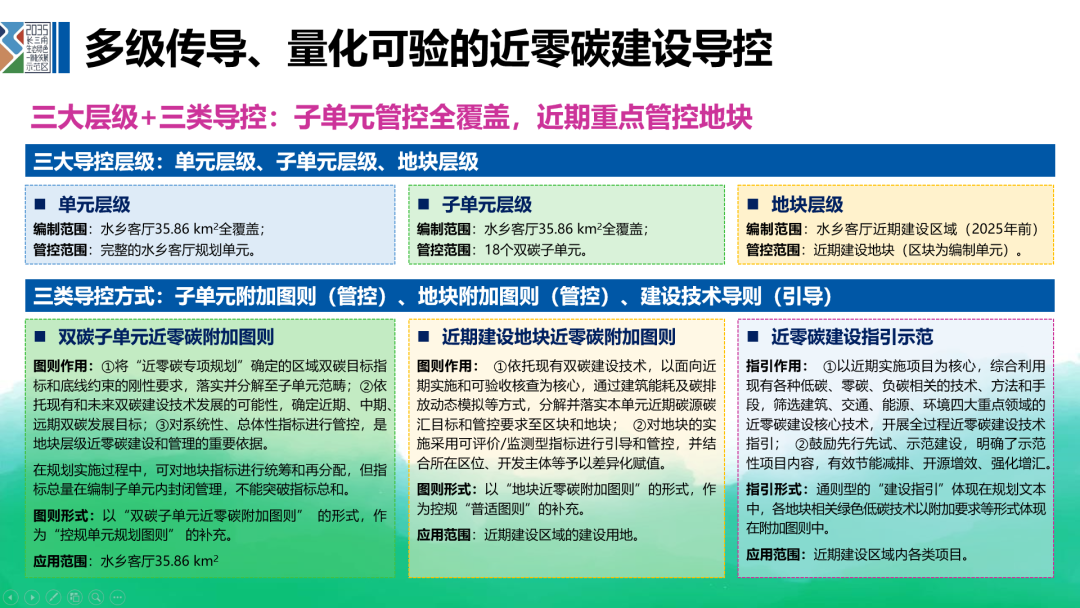

近零碳规划模式探索——以水乡客厅为例

曹春

上海同济城市规划设计研究院有限公司

规划设计七所所长

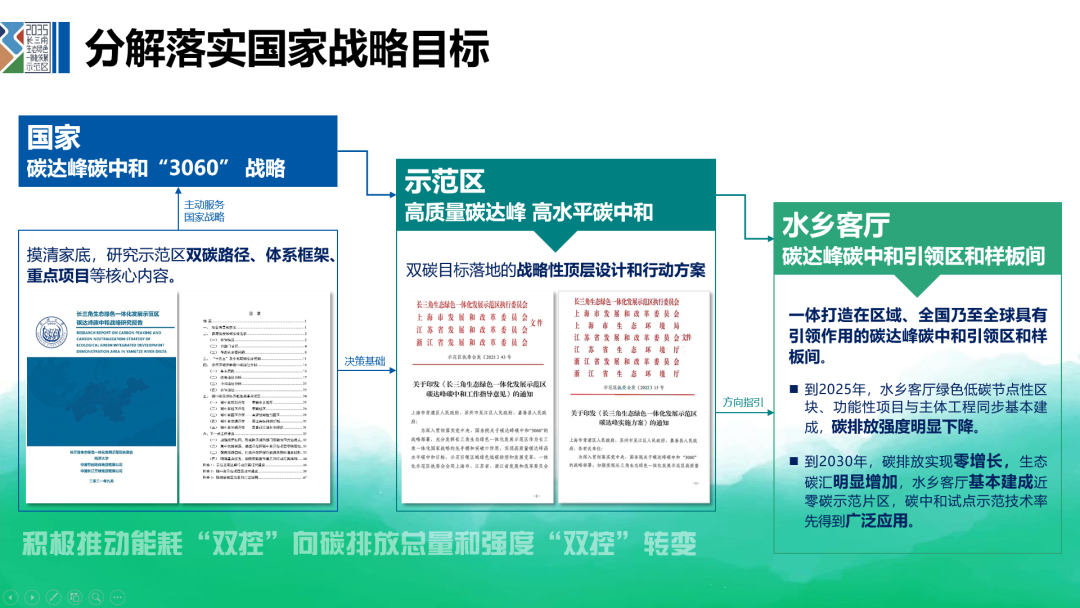

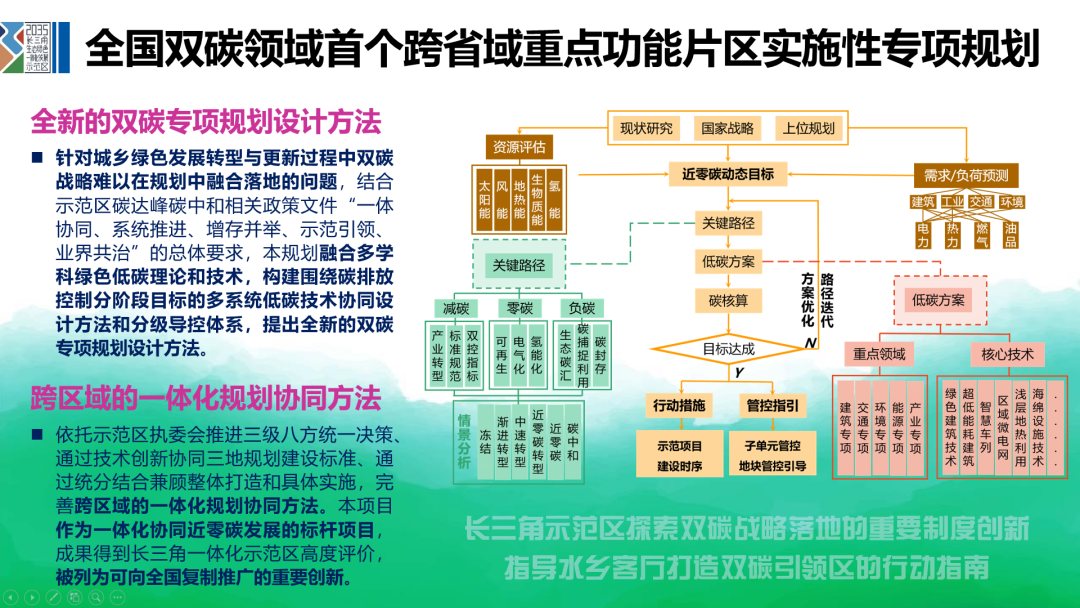

2021年,国务院先后印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》,标志着“双碳”目标从发展理念阶段进入建设实践阶段。如何衔接国空详规、对接规划管理、集成减排技术、实现“规—建—治”一体化全流程减碳,发挥国土空间资源统筹与配置对落实“双碳”战略的引导与支撑作用,《水乡客厅近零碳专项规划》进行了创新探索。

作为全国“双碳”领域首个跨省域重点功能片区实施性专项规划,项目针对城乡绿色发展转型与更新过程中“双碳”战略难以在规划中落地的问题,融合多学科绿色低碳理论和技术,聚焦目标分解、协同设计、建设导控,建立了面向“双碳”战略的目标评估和分解方法,围绕“碳排放双控”分阶段目标构建了在地可实施的低碳技术集成与协同设计方法,以及量化可传导的近零碳建设导控体系,提出了全新的“双碳”专项规划设计方法和跨区域的一体化规划协同方法。以期回答面向实施的片区近零碳专项规划需思考的两个层面的问题:一是如何针对特定区域建立减排策略的集成体系与空间组织逻辑,从而提升不同系统间的协同效能;二是如何建立减排策略与既有国土空间规划体系和规划管控要素的耦合关系。

左右滑动查看更多

三个项目的共同特点都很明确,体现了思维、逻辑和技术的转变。

关于广州战略,关键词是“静”。一是冷静,去浮躁,搭建了“功能—人—空间”的三层逻辑,抓住了核心,高质量、精细化地考虑了人的需求。二是镇静,宁静可以致远,在城市内外部均有重大挑战之下,能够客观考虑空间与功能。有两点拓展思考,一是功能和人的衔接可以进一步加强,在“功能—人—空间”框架基础上,功能和活动的安排可以更贴近人的多重身份。二是战略蓝图和近期实施的距离可以进一步拉开,充分考虑2049年为目标的战略研究和近期行动实施项目间的时间尺度差异。

UNIT 02

追求人民幸福

交流项目

从全域行动到在地实践

——上海“15分钟社区生活圈”2023行动与南京西路街道社区规划试点

吴秋晴

上海市城市规划设计研究院

社区规划学组组长

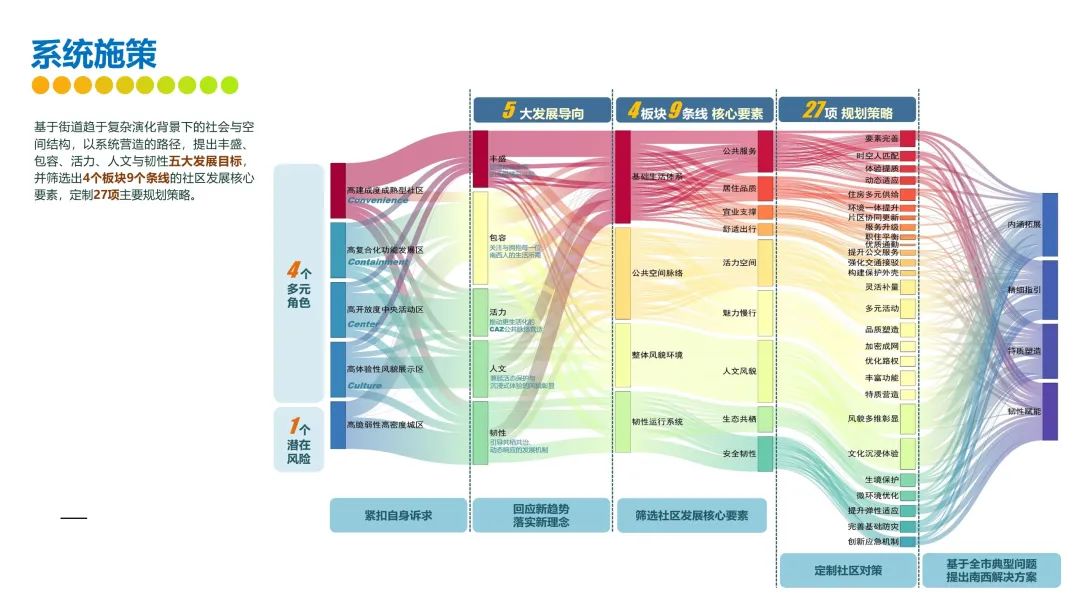

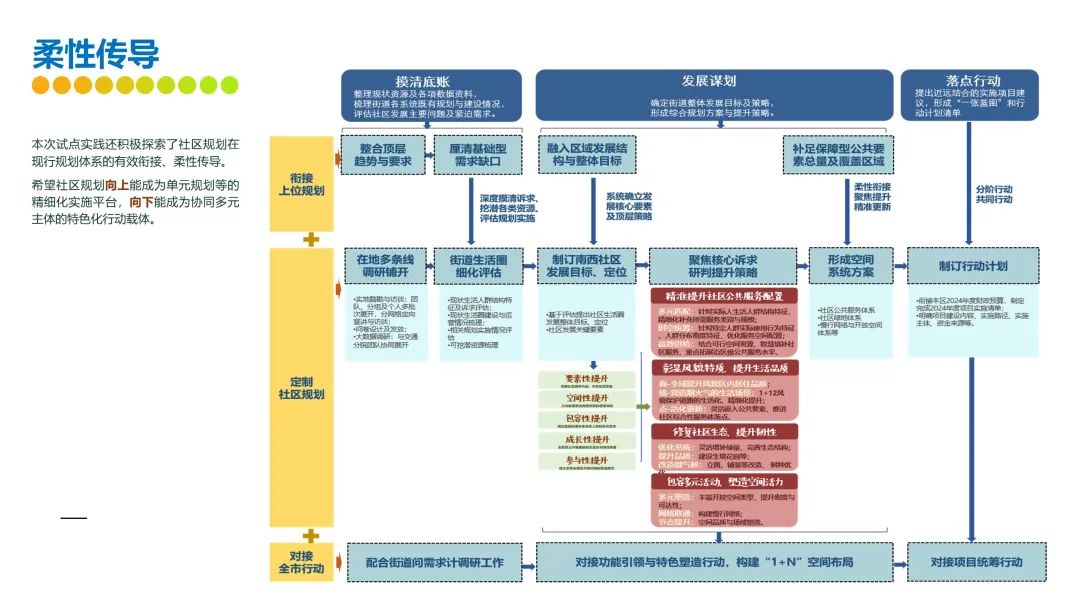

2023年是上海“15分钟社区生活圈”规划实践步入第十年的重要节点,我院开展了从全域行动到在地实践的综合性探索。自上而下层面,以涵盖指标、成果、监测体系在内的一整套顶层设计,助力覆盖全市域的社区更新行动开展,并基于40万份问卷系统评估实施成效。自下而上层面,针对“内涵拓展、精细指引、特质塑造与韧性赋能”四类社区规划亟待提升的核心问题,以南京西路街道为试点样本展开各项创新探索,践行从行动规划到综合性规划的转型。

内涵拓展方面,围绕街道“白发多—白领多—白相(休闲人群)多”的社会特质,从精细化融合角度拓展现有服务体系,从服务、居住、宜业、休闲与出行5个维度创新规划策略,促成近日常、向未来、共融生活等一系列目标。精细指引方面,通过时空统筹、一体更新、分类提升、智慧交通等路径实现社区的高效更新。特质塑造方面,重点从街道生活重塑与人文环境活化方面着手,构建起完整社区生活脉络,营造出有“面子”更有“里子”、家门口可感知的人文环境。韧性赋能方面,从安全、生态与治理等多维度提升,关注生物多样性保育与微气候优化,并围绕以“片区”作为基层治理空间单元的网格化管理机制,思考相关编制技术与机制的创新,探索完善社区规划编制体系。

左右滑动查看更多

有爱无碍,人民共享

——上海杨浦滨江无障碍环境建设

张恺

上海同济城市规划设计研究院有限公司

遗产保护与文化复兴研究院副院长、总工

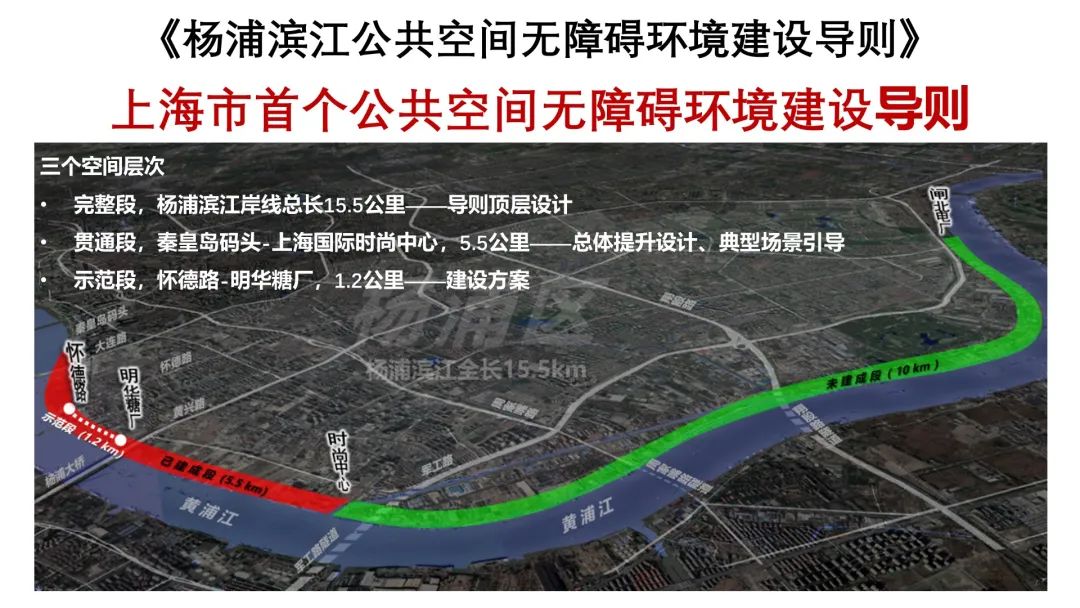

《杨浦滨江公共空间无障碍环境建设导则》于2022年9月向社会发布,是上海市首个公共空间无障碍环境建设导则,也是“一江一河”建设迈向精细化治理的一次重要实践。

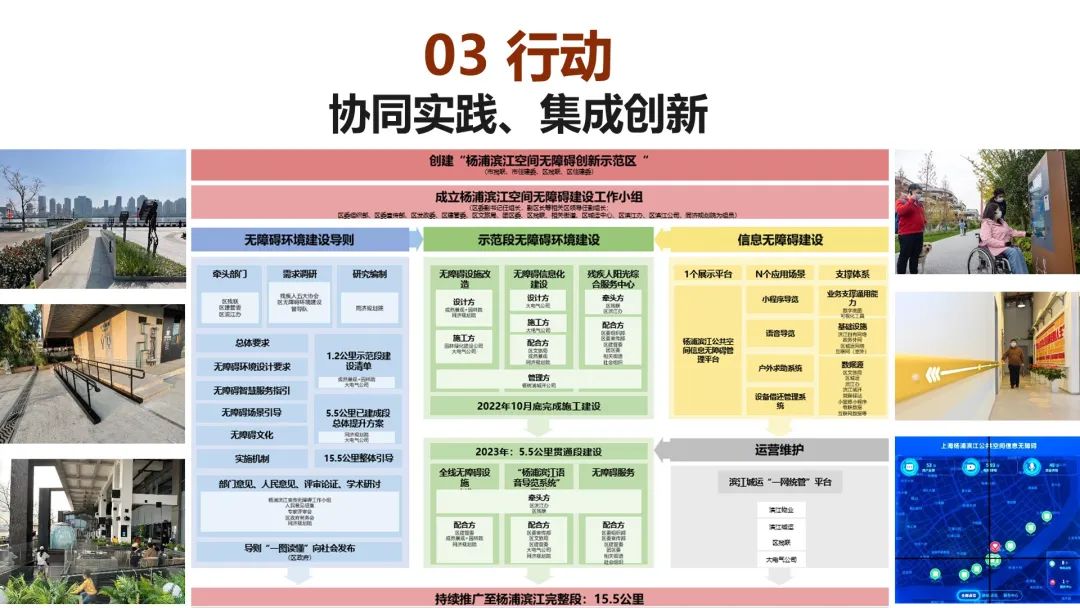

杨浦滨江是人民城市理念首发地,“换位思考、需求导向”的理念贯穿了工作全过程,以残疾人满意度为首要衡量标准。编制前,会同杨浦区残联5大协会共同实地调研,了解核心诉求。过程中,征集、反馈人民建议,在重要决策环节均邀请残疾人代表参加。示范段建成后,共同对实施成果进行回访,优化下一步建设。技术层面,导则坚持“品质发展、精准施策”。针对工业遗产型滨水空间特点,在现有无障碍建设规范基础上提高标准,坚持把最好的资源留给人民。将“拥有良好的滨江视野”作为第一准则,加强垂江通道、残疾车专用停车位等建设要求。回应听障、视障人士的特殊需求,提出无障碍智慧服务指引。构建“1+X”滨江助残服务模式,实现管理闭环。行动层面,20多家单位“协同实践、集成创新”。分为1.2公里示范段、5.5公里贯通段、10公里未建成段三个空间层次。项目推进的过程,也是向全社会推广无障碍文化的过程,高效有序地实现了研究—规划—设计—建设的全过程实践。“一江一河”首个阳光综合服务中心、首个信息无障碍系统建设工程顺利建设完成。

左右滑动查看更多

片区更新策划流程再造——以宁波中河片区为例

季辰晔

中国城市规划设计研究院上海分院

宁波中心规划师

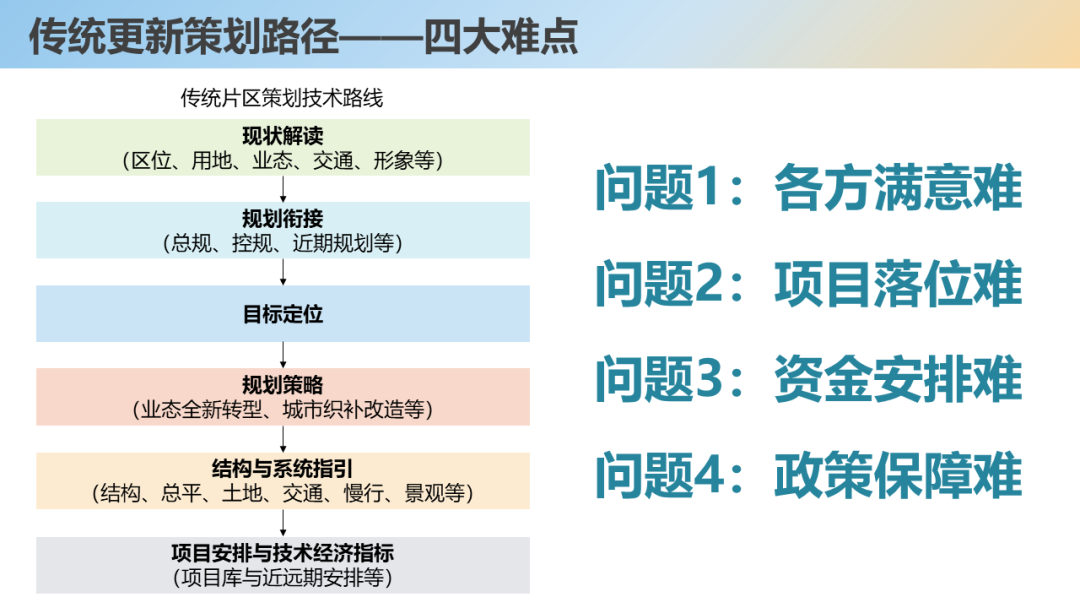

传统的片区策划往往面临各方满意难、项目落位难、资金安排难、政策保障难4大难点,宁波中河片区探索了片区更新策划新流程。

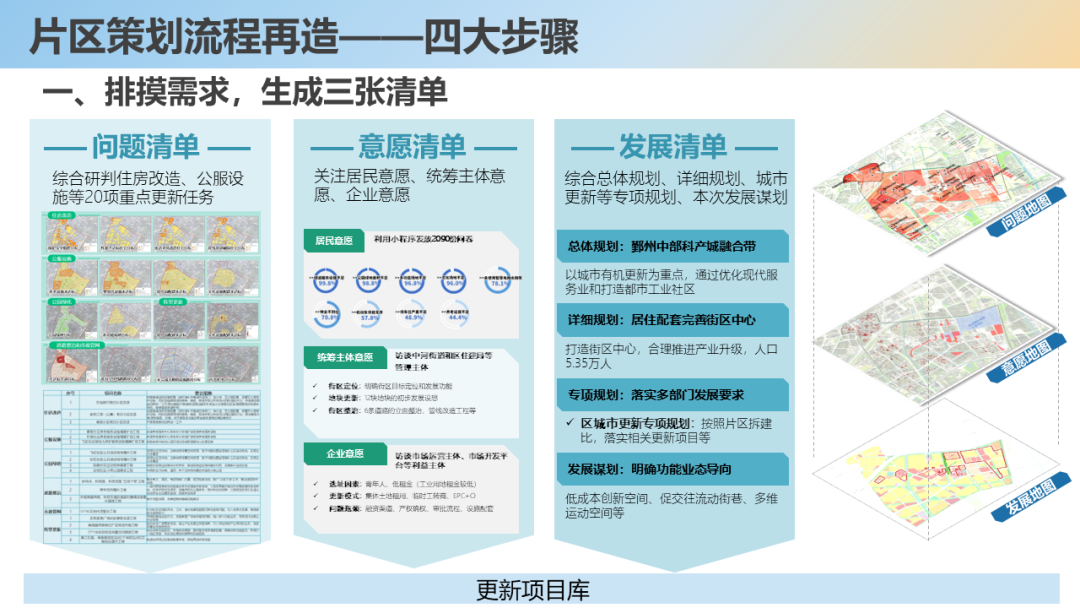

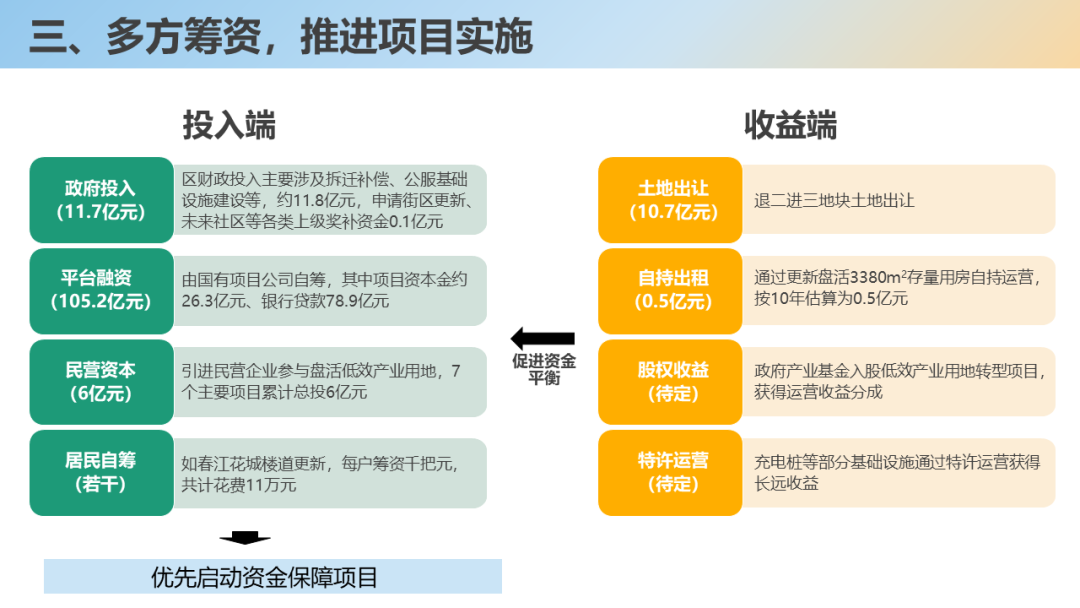

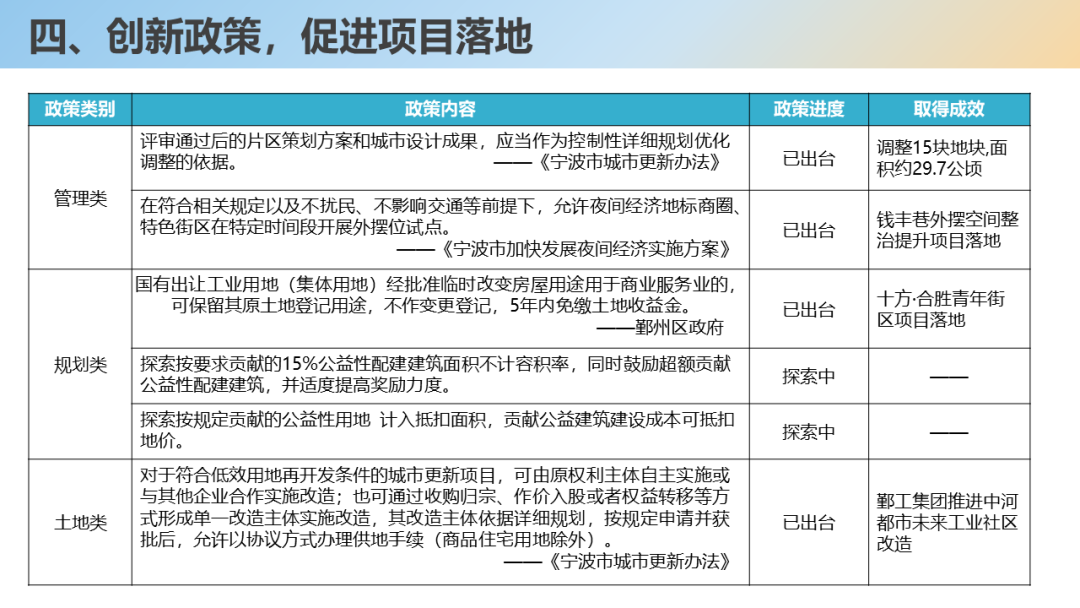

第一步,排摸需求,生成三张清单。通过城市体检生成问题清单,通过多方调查生成意愿清单,通过规划谋划生成发展清单。第二步,设计引领,统筹项目落位。在空间结构基础上,围绕底线安全、工程可行、组合效益、人本体验4个方面做深化设计,促进项目高质量落位。第三步,多方筹资,推进项目实施。投入端,通盘考虑政府投入、平台融资、民营资本、居民自筹四类资金来源,优先实施资金保障项目;收益端,综合考虑土地出让、存量用房盘活、产权入股、基础设施特许运营等,最大限度促进资金平衡。第四步,创新政策,促进项目落地。主要打通管理、规划、土地类政策堵点。管理类,提出片区策划作为控规调整依据等;规划类,提出集体用地临时工转商等;土地类,提出涉及低效用地再开发的可以协议出让等。总体来说,新的片区策划流程就是以各方满意为核心,统筹项目生成和落地。本次流程再造得到了国家部委的认可,住建部在实施城市更新行动可复制经验清单中重点推广了宁波片区策划做法,未来也将通过持续的实践不断优化片区策划流程。

左右滑动查看更多

会场撷影

左右滑动查看更多

策划 | 三院联合工作组

三院联合技术交流是由上海市城市规划设计研究院、中国城市规划设计研究院上海分院、上海同济城市规划设计研究院有限公司联合策划并轮流举办的年度技术交流活动,是集中展示三院年度重点业务创新和规划师风采的舞台,旨在通过技术交流,共同提升规划服务人民群众的能力和水平。

前三届活动回顾

2021年首届三院联合技术交流会

精彩回顾

2022年第二届三院联合技术

交流会精彩回顾

2023年第三届三院联合技术

交流会精彩回顾

下篇待续

(专家发言根据现场速记整理,未经专家本人审核)

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习参考之用,禁止用于商业用途。内容版权归原作者所有,如有侵犯您的权益,请及时联系删除,本公众号平台将不承担任何责任。

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):“人民城市,人民规划” | 第四届三院联合技术交流现场报道(上)

规划问道

规划问道