从技术史到艺术史

自然与文化遗产

研究 / 2024.2

评《中国古代建筑纹样:〈营造法式〉彩画复原图典》 / 段牛斗

某一研究领域能否称为“学科”,首先要看学术化的程度,虽然学术演进有共性,但任何学科的发展都有独特路径。有的学科历史比较悠久,学术化程度较高;有的产生较晚,尚未发展出体系化的材料和方法,学术共同体仍在形成之中;还有的偏重社会实践,成果输出并不完全依赖理论研究。因此,从事跨学科研究必须意识到上述多样性。

在中国古代建筑史领域,长期以来注重木构技术研究,通常被视为科学技术史的门类。其中,对于建筑装饰和遗产保护的关注相对较晚,不过在社会环境变化的背景之下,学术界、社会公众的诉求日益多元化,传统意义上的“建筑历史与文物建筑保护”也在发生深刻变化。

研究建筑彩画,面临的是技术与艺术的问题,是装饰、技艺之于建筑的可能与潜能问题。故宫博物院古建部正高级工程师陈彤对中国古代建筑史素有研究,尤其关注彩画,为此付出大量精力。1 2023年11月,其新著《中国古代建筑纹样:〈营造法式〉彩画复原图典》由上海古籍出版社出版,可以视为当前学术趋势的重要代表(图1)。2

图1/陈彤著《中国古代建筑纹样:〈营造法式〉彩画复原图典》

1

对于法式研究的突破

在中国营造学社成立之初,便设有法式组和文献组,可知,对于《营造法式》的研究在当时已经成为中国建筑史学的重大命题,而且至今依然。3 在相当长的历史时期,相比大木作,彩画的重要性和特殊性并没有得到充分重视,只是作为法式的一个工种而被研究。4 最有代表性的当属梁思成《〈营造法式〉注释》和《清式营造则例》,尤其是关于“两部‘文法课本’” 5 的提法,影响深远—实际上,“法式”或“文法”的概念可能包括更加丰富的细节:首先,两部古代文献虽以“法”命名,却有很大差异。相比而言,《营造法式》更反映古代工程师的身份自觉和官式建筑体系的普遍要求;《工部工程做法》则偏重实操、施工等技术层面以及具体项目。其次,法式主要指代官式,此外还有地方建筑传统,虽然宋代官式建筑保存有限,但是仍有一定数量的地方建筑实例可与官修工程标准相对照,可以视为官式、地方两种传统互动的范例。6

因此,在实践中,“法式”基本等于古代官式建筑技术体系,主要涉及大木作。可以说,在近现代建筑、乡土建筑和文物建筑保护等领域兴起之前,法式是中国建筑史的核心,所以,《营造法式》研究可以视为中国建筑史学史的重点。本文所指的“彩画”,以官式油漆作和彩画作为主,泛指以图案、色彩为主要表现手法的建筑装饰门类。7 林徽因的《关于〈中国建筑彩画图案〉的意见》是彩画研究较早的成果,虽不完整,但也因此保存了大量涉及研究、复原的重要建议。8 中华人民共和国成立之初,主要侧重于彩画的调查、改造,一方面配合刚刚起步的文物保护事业;另一方面属于对古代美术遗产的利用。由于各类彩画的文献记载、遗存数量和技艺传承有所区别,基本可以分为宋式、清式及地方彩画,这种习惯性的分类模式使得研究方法各有侧重。9 近年来,地方彩画技艺、彩画科学分析也得到了发展。

围绕《营造法式》的研究以文献考证、实例分析为主要内容,在调查中国古代建筑遗存的同时,不断丰富技术谱系。这一研究方法已经成为中国建筑史的重要基础,推动该学科从无到有、积少成多。关于《营造法式》彩画,已经有一定学术积累:吴梅对此进行了大量的基础性研究,虽然受限于技术手段等客观条件,但是仍有开拓之功;李路珂以《营造法式》文本研究为基础,重点关注装饰逻辑和形式语言,取得更进一步的学术影响。不过,鉴于彩画研究涉及技术与艺术的融合,早期成果的艺术性尚有一定的提升空间,所以仍需对《营造法式》相关概念、观点进行辨析:10 首先,彩画涉及造型艺术的多个门类,技术史的视角未必适用;其次,彩画虽有文献记载,但对于纹样、色彩等信息的还原度显然不够,仍有讨论余地;再次,古代工匠对材料、工具和做法的称谓未必符合当代命名惯例,可能导致名称和内涵的不一致;最后,历代修缮经常重绘彩画,相比木构,有价值的彩画实例非常少见,加之科技手段的长期缺位,影响到对于彩画文物价值的认知。总之,应该以彩画为突破,在传统的法式研究之外,开辟中国古代建筑史研究的新视野。

陈彤的研究以“故宫本《营造法式》 11 图样研究”系列为开端,选取佛光寺、独乐寺、应县木塔等典型案例,从结构到形式,关注代表性、根本性问题,研究范围跨越大木制度和建筑装饰,呈现出整体性研究的视野。更加难能可贵的是,在进入故宫博物院之前,陈彤长期从事建筑设计,在繁重、庞杂的工作之余,始终坚持建筑史研究,体现出强烈的学者意识,尤其在重视经济利益的建筑行业黄金时代,这种坚持非常不易。

2

复原设计对于彩画的适用性

中国建筑史研究在产生之初,便以工程技术领域的学者为主,与建筑设计关系密切,具有非常明显的实用主义导向。长期以来,在教育部公布的专业目录当中,建筑史的重要性并未体现在建筑学本科阶段,只有在研究生层次才设置“建筑历史与理论”专业,历史研究为设计服务,相比之下,建筑艺术和遗产保护的独特性不被重视,不过,这一状况在近年有所改变。12 在此背景下,建筑设计在某种程度上影响了建筑史研究的价值导向。

在建筑史教学之中,复原设计是非常重要的一环,可以说是很多人对于建筑史学习的第一印象。人们往往会认为“复原设计”应当基于一种前提:中国古代建筑拥有一套确定的范式,只要代入其中并经过特定技术推演,便会得到符合规范且具备普适性的设计方案——“这种过于自信,和一些古建修复技术人员过于依赖官式做法和制度,以及对建筑个体之间细微的设计意匠差异的忽视是不无关系的” 13 。不过,在古代,建筑工程长期处于农业社会的经验科学阶段,缺乏必要的自觉、总结或思辨,在看似稳定的技术范式和艺术风格之中,往往蕴含着民间工匠的丰富实践,或推陈出新,或因地制宜,所谓“有定法而无定式”——在某种程度上,法式研究的核心即是讨论文献和案例之间的对应关系。复原设计则是探寻技术多样性的内在逻辑,中国古代建筑史的意义基本被上述2种导向所影响,而彩画研究则在此基础上体现了更多的艺术因素,为技术史研究增加了可能性。

所以,复原设计的原则未必符合古代建筑技术发展的实际情况,在诸多不确定性之间,往往会产生一些看起来符合技术性,但却明显忽视艺术性的设计方案,而且有的已经堂而皇之地付诸实现—“假古董”本身已然尴尬,不合规制的设计更显“一眼假”,令人既可笑又无奈。当然,方案的实施涉及复杂社会因素,不过,应当率先实现学术层面的自洽,这一原则对于建筑装饰更加重要。

彩画的呈现依赖各种材料、工具和做法,而且风格与各地的自然、社会环境相关,虽然受限于官方工程制度,但仍然呈现出较大自由度,不一定完全符合某种单一的、既定的范式。彩画复原有多种方式:修缮工程一般以保持或恢复某个时期的历史风貌为目标;仿古建筑可能采用地方民间做法;为了存档、出版,在纸张、木板等材料上用颜料绘制等比例缩小的“小样”——“小样式复原”显然更有利于观赏和传播。近年来,利用Auto CAD、Adobe Photoshop等软件进行彩画复原的方式开始流行,脱离了建筑材料的实操层面,不仅降低了工费,更提供了实现艺术效果的新方法。不过,电子化复原已经脱离彩画原本的物质形态,而是带有一定的艺术表现成分,实际上,材料、工艺等因素,甚至气候和环境都会在很大程度上影响彩画最终的视觉效果。如此,“电子小样”的局限性显而易见,即便秉持严谨的研究方法,类似的创新依然值得鼓励,毕竟学者只能无限接近历史,但永远无法还原历史。

在研究当中,陈彤注意到建筑与绘画、雕塑、工艺美术等其他造型艺术门类的关系,并且善于在各种图像史料中发现线索,通过莫高窟220窟《西方净土变》《宋徽宗摹张萱〈捣练图〉》等案例推测彩画原状,已经涉及对于技术史与艺术史的知识考古。 14 作为中国封建社会经济、文化的高峰,宋代艺术成就辉煌,在当前以古典文化为代表的中国传统文化复兴的背景下,公众热衷于对“宋代美学”的想象和建构。艺术成就的背后离不开经济、社会和技术因素的支持,本书的内容和方法为读者揭示了以彩画为代表的宋代艺术演进路径。作者以严谨的学术态度为公众奉献了一本恰逢其时的著作,社会的热度可能并非出于严格的知识体系或问题意识,但仍然需要与学术界形成良性互动。无论文化遗产的艺术价值,还是传统艺术的美学价值,不能止步于民族主义的自我陶醉,而应当体现具有时代特征的学识、审美与格局,这才是值得继承的中国古典艺术精神内核。

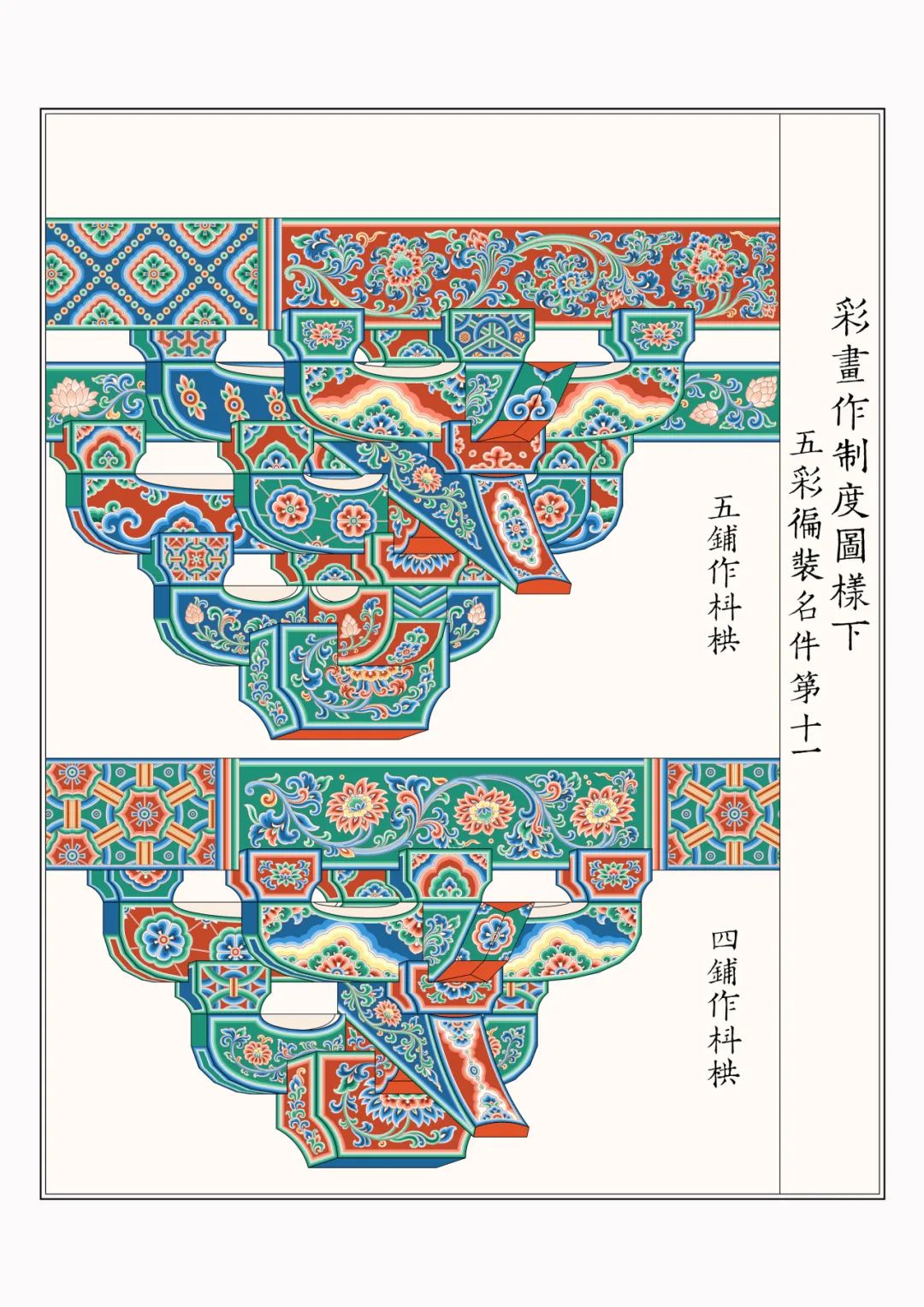

陈彤的彩画复原体现高度艺术性,而非仅限于法式记载的术语和制度,尽管这种非技术性的复原必然存在一定的主观因素,但也是彩画复原研究的重点和难点,正是彩画研究的魅力所在,本书也因此而广受欢迎(图2-5)。

图2/五彩遍装斗栱(左,左右滑动查看插图)

图3/五彩遍装栱眼壁(右)

图4/方胜合罗(五彩装)

图5/团窠宝照(五彩装)

3

匠作传统的存在与意义

2000年开始,“非物质文化遗产”的概念被提出,在更新遗产观念的同时,也产生了一些问题。15 2008年前后,围绕“故宫百年大修”和《北京文件:关于东亚地区文物建筑保护与修复》等重大议题,提倡对于古建技艺及传承的重视,在形制、材料之外,活态因素成为中国木构建筑遗产保护的重要特征。16

近年来,建筑遗产、非物质文化遗产保护广受关注,同时,文化创意、文化旅游等产业方兴未艾,已经成为社会生产的重要门类。这一趋势实际上包含了不同的社会思潮:民族主义兴起、大众热衷于传统技艺等民间文化、文物部门重视文化遗产的艺术价值、在传统文化资源当中寻求表达中国当代价值的符号……

中国建筑遗产保护的特殊性已经成为业界共识,但是,对传统建筑技艺的研究还远不足支撑对于这一特殊性的深入论述。17 属于非遗门类之一——“传统技艺” 18 的传统建筑营造技术早已成为多种来源和工艺的混合,随社会发展而逐渐改变,已经不同于古代的传统做法,至少包括2种成分:缺少整理但灵活多变的民间自发传承的地方技艺以及经过部分科学化、理论化的清代官式技艺——要保证修好之后看起来像古建,也要保证建筑材料和从业人员拥有较广的社会来源,实际上是在传统和现代、经济和文化之间不断调适。从某种意义上说,对于在文物保护工程设计方案当中常见的“传统做法”等称谓进行词源和技术的辨析,既迫在眉睫又无人问津。大家习惯于把“传统做法”的内涵和外延视为单一、固定和均质的存在,难以意识到“传统”依然在发展、变化过程之中,而且在不同语境下会有所区别。19 即便有人类学、社会学等领域的专家参与非遗保护,但在具体的工作环节,很难体现学理认知,而是以描述性知识和流程化方法为主。

10余年前,笔者曾参与调查清代官式、山西地方古建技艺传承,已经意识到随着社会经济环境的变迁,尤其是农业社会的解体,古建技艺传承方式也随之改变。20 对于设计和施工的渐行渐远,业界众所周知且无能为力,作为技术传承的主体,工匠也在继续分化为从事不同行当的群体:从事故宫、颐和园等重要文物建筑修缮;从事价值一般的文物建筑修缮;从事仿古建筑施工;参与文化创意、文化旅游等产业;作为专家型工匠或非遗传承群体的代表参与社会活动。近几年,一批古建技艺赛事的兴起,也在某种程度上体现了这种持续、缓慢的变化,文化展示成为竞赛的目的,各方找到存在感的同时,往往忽视了工匠对古建技艺的掌握难以被量化的现实,也未能意识到群体传承、地域差异的重要性——“馆舍非遗”愈演愈烈,“文化转场”迫在眉睫。21

传统社会日益衰落,现代化又尚未实现,当下的中国之所以倡导工匠精神,正说明这一特质已经极度缺乏,大家对工匠非常陌生,衍生出各种相互矛盾的理解,所以其内涵已经非常庞杂。实际上,工匠的产生必须依赖群体,并非艺术家等个人化的存在,而群体的延续应当依赖一定的经济、文化基础。幻想恢复前现代式的生活方式,或者诉诸道德判断的所谓“工匠精神”,并不现实,只有善于理论联系实际的“能主之人” 22 ,才是学界和行业所需要的,也是建筑史学和古建技艺相互依存的永续之道。所谓“能主之人”,应当接受过基本的技术、理论训练,并有长期实践经验积累,善于总结、思考,敢于对一些“定论”提出新的看法,并能佐证之—知识是传统的,方法是现代的。

在中国建筑史学科肇始之初,朱启钤、梁思成非常重视匠作,这一优秀传统延续至今。23 所谓“沟通儒匠,稽参众智”,研究人员也参与了其间很多工作,一些来自高等院校、文博机构或设计单位的专家,脱离了修缮或仿古设计、建筑史文献研究的原有范式,逐渐形成多元融汇的学术成果。哲匠的思维方式必然包含多元性与综合性,而非线性的,更不是沿袭某种既定的技术路线,因此,才能指向批判性思维,得以通过实践推动理论进步。24

学术、艺术和工匠精神完全可以互构,但未必是通过目前多数人认为的方式。

4

结束语 学术研究的“突出普遍价值”

如同各国申报世界遗产,必须具备“突出普遍价值”(outstanding universal value),既要遵守评估标准,也要利用本国的特质来丰富价值内涵。

随着建筑史学和文化遗产保护领域的不断进步,既有研究范式对学科发展作出了重要贡献。如果试图推动研究方法的更新,还需要关注目前的学术、艺术和遗产知识生产范式之外的广阔世界,才能填补各学科、领域之间的缺环,只有描述、分析并突破某种集体潜意识,方可建立起新的研究逻辑。

体现格局的论文往往被称为“宏文”,陈彤的系列研究成果足以担当如此评价,每一篇论文均着眼于重大学术议题,而且能够持之以恒,形成完整序列。都说“人生没有白走的路”,陈彤虽然出身名校的名专业,并且先后供职于业界顶尖机构,但并非建筑史科班出身,原本也不从事遗产保护。实际上,具备“突出普遍价值”的研究方法源自非典型的学术成长路径:无论身在何种职业环境,都能有广阔的视野,对本职工作之外的特定领域始终保持高度专注。

当前,彩画研究已经逐渐呈现出多种发展趋势:以开化寺、永乐宫等实例为基础的个案研究;结合建筑、壁画、彩塑的整体研究;加入文物保护科学技术的认知研究;以活态匠作为主要内容的文化人类学调查……回顾学术史,曾经“小众”的彩画行当已然成为中国古代建筑史领域的新“增长点”,理论化和科学化的成果广受关注。25 “与宏大历史相比,美术的历史、图像的历史,太过微小。但这种微小、细弱的东西,却可以以其弱性、模糊性,而带来相当的激进性” 26 ——彩画研究既要体现空间与图像的互构,也要实现从技术史到艺术史的转变,正如罗伯特·文丘里(Robert Venturi)的名著《建筑的复杂性和矛盾性》(Complexity and Contradiction in Architecture)所述,彩画研究亦是如此。

总之,《中国古代建筑纹样:〈营造法式〉彩画复原图典》的出版,推动了中国建筑史、美术史的进步和交流,突破了基于文献和技术的既定模式,突出了结构与装饰的整体性、艺术性,并体现了作者多年来参与文物保护工程、建筑遗产调查的丰富经验。另外,学术研究虽然以理论训练为基础,并通过书面形式体现成果,但是,应当形成对于追溯知识来源、坚持独立思考、培养批判意识的训练,不过,上述几点通常需要通过强大的自我意识来实现—对于文化遗产研究尤其重要,否则容易局限于“掉书袋”式的重复和描述—毫无疑问,陈彤的学术实践证明了这一路径的可行性、针对性以及鲜明的个人特征。

学术的范式和边界并非终点,而是文化、社会演进序列中的一个阶段,因此,研究方法应当与历史同步,方能启迪当代、引领潮流。

注 释

1 相关介绍参见:陈彤.木衣锦绣:关于中国建筑彩画的思考[J].中国建筑装饰装修,2012(1):224-227;陈彤.破译“营造法式”的彩画密码:兼忆王仲杰先生的教诲[N].藏书报,2024-01-22(006).

2 陈彤.沟通儒匠 稽参众智:《中国古代建筑纹样》解读[N].文汇报,2024-01-07(004).

3 成丽,丁.宋《营造法式》术语及文本研究史述略[J].建筑创作,2012(12):191-192.

4 李路珂.始于营造学社的《营造法式》彩画作研究:回顾及最新进展[C]//清华大学建筑学院.中国营造学社的学术之路:纪念中国营造学社成立80周年学术研讨会论文集.内部发行,2009。本文另有增订版,发布于“木衣锦绣”微信公众号,2017年11月30日。

5 梁思成.中国建筑之两部“文法课本”[J].中国营造学社汇刊,1945(2).

6 傅熹年.试论唐至明代官式建筑发展的脉络及其与地方传统的关系[J].文物,1999(10):85-87.

7 段牛斗.华锦鲜丽:中国古代建筑斗彩画[J].华夏地理,2015(11).

8 林徽因.关于《中国建筑彩画图案》的意见[M]//梁从诫.林徽因文集·建筑卷.北京:百花文艺出版社,1999:410-412.

9 20世纪80年代以来,彩画研究的代表性论著有:《中国古建彩画》(马瑞田,文物出版社,1996年)、《清代古建筑油漆作工艺》(赵立德、赵梦文,中国建筑工业出版社,1999年)、《〈营造法式〉彩画作制度研究和北宋建筑彩画考察》(吴梅,东南大学博士学位论文,2004年)、《中国清代官式建筑彩画技术》(蒋广全,中国建筑工业出版社,2005年)、《中国古代建筑彩画》(孙大章,中国建筑工业出版社,2006年)、《中国古建筑油漆彩画》(边精一,中国建材工业出版社,2007年)、《晋系风土建筑彩画研究》(张昕,东南大学出版社,2008年)、《五台山汉藏佛寺彩画研究》(陈捷、张昕,东南大学出版社,2015年)、《乾隆花园建筑彩画研究》(杨红、王时伟,天津大学出版社,2016年)、《江南包袱彩画》(陈薇,中国建筑工业出版社,2017年)、《江南建筑彩画研究》(纪立芳,东南大学出版社,2018年)、《〈营造法式〉彩画研究(第二版)》(李路珂,东南大学出版社,2021年)、《北京传统油漆彩绘技艺研究与传承》(王文超,安徽科学技术出版社,2023年)等。

10 相关研究参见:李路珂.初析《营造法式》中的装饰概念[C]//王贵祥.中国建筑史论汇刊:第1辑.北京:清华大学出版社,2008:100-116.

11 傅熹年.介绍故宫博物院藏抄本《营造法式》[C]//王贵祥.中国建筑史论汇刊:第4辑.北京:清华大学出版社,2011:18-19.

12 与文化遗产领域相关的专业,根据《普通高等学校本科专业目录》(2024年),包括:文物与博物馆学(060104)、文物保护技术(060105T)、文化遗产(060107T)、非物质文化遗产(130103T)、文物保护与修复(130409T)及历史建筑保护工程(082804T)。根据《研究生教育学科专业目录》(2022年)与《研究生教育学科专业简介及其学位基本要求》(试行版),包括:一级学科“建筑学”(0813)下设“建筑历史与理论”“建筑遗产保护及其理论”等二级学科;一级学科“考古学”(0601)下设“科技考古与文物保护”“文化遗产与博物馆学”等二级学科;一级学科“艺术学”(1301)包括“艺术遗产”等学科范围。另有“博物馆”(0651)、“文物”(1451)等专业学位。近年来,相关专业的设置呈现4个特点:①本科阶段首次设置“历史建筑保护工程”专业;②研究生阶段在“建筑历史与理论”之外,另设“建筑遗产保护及其理论”专业;③强调历史学、艺术学对于文化遗产的意义;④突出文化遗产保护的交叉学科属性。

13 崔金泽.破题:刍议中国文物古迹的物质性再造问题[J].中国文化遗产,2017(2):24-25.

14 相关研究参见:黄小峰.四季的故事:《捣练图》与《虢国夫人游春图》再思[J].美苑,2010(4):72-83;谢继胜.关于《步辇图》研究的几个问题[J].故宫博物院院刊,2018(4):30-54,158-159.

15 岳永逸.“非遗”的雾霾[J].读书,2016(3):33-37.

16 林佳.遗产保护中的文化冲突与《北京文件》:兼论中国古建筑彩画的特点与保护[J].建筑学报,2013(2):8-9.

17 相关研究参见:罗哲文.“康乾盛世”是紫禁城宫殿建筑最辉煌的一段历史时期:兼谈有中国特色的文物建筑保护维修的理论与实践问题[J].故宫博物院院刊,2005(5):23-33,366-367;马炳坚.从历代帝王庙维修保护的实践看我国文物古建筑保护修缮的特殊规律[J].故宫博物院院刊,2005(5):311-331,375;郑欣淼.关于故宫古建筑维修与古建筑技术传承问题[J].古建园林技术,2006(1):14.

18 中国的“国家级非物质文化遗产代表性项目名录”共分为10类:民间文学;传统音乐;传统舞蹈;传统戏剧;曲艺;传统体育、游艺与杂技;传统美术;传统技艺;传统医药;民俗。传统建筑营造技艺相关项目多数属于“传统技艺”,部分属于“传统美术”等类型。

19 相关研究参见:朱光亚,晋宏逵,刘托,等.笔谈:困境与突破:传统营造技艺保护传承问题的现实反思[J].中国文化遗产,2023(1):4-15.

20 段牛斗.清代官式建筑油漆彩画技艺传承研究[J].文化遗产,2011(4):78-80.

21 岳永逸.文化转场、个人的非遗与民族共同体[J].民俗研究,2023(1):27.

22 计成.园冶注释[M].陈植,注.2版.北京:中国建筑工业出版社,1988:47.

23 温玉清.二十世纪中国建筑史学研究的历史、观念与方法:中国建筑史学史初探[D].天津:天津大学,2006:56-62.

24 燕海鸣.遗产研究的社会学路径:共情与体察[J].文博学刊,2021(3):111-112.

25 李路珂,杨红.“原状”的内外与新知:明清官式建筑彩画营造技艺科学认知的关键问题思考[C]//中国艺术研究院美术研究所.2023中国传统色彩学术年会论文集.北京:文化艺术出版社,2023:326.

26 唐宏峰.从全球美术史到图像性的全球史[J].美术,2024(2):20.

段牛斗,中央美术学院人文学院暨非物质文化遗产研究中心讲师,从事文化遗产研究。

相关链接:

万方乐奏有于阗:“写生新疆:20世纪以来新疆主题创作研究展”评述

Art & Heritage

中央美术学院

文化遗产教学联盟

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨从技术史到艺术史:评《中国古代建筑纹样:〈营造法式〉彩画复原图典》

规划问道

规划问道