基于图式语言理论的马尔康市嘉绒藏族聚落空间研究

——以直波、松岗、代基为例

李军环 张耀珑

图式语言理论与传统聚落空间研究的相关性

景观空间图式语言理论是基于景观语言、模式语言和图示 3 大理论建构的用以表征特定概念、事物或事件结构的知识体系,它具有系统的组织构成和相应的结构特征。图式语言作为一种特殊的语言表达方式,能够较为全面、系统地反映事物在空间中的结构和逻辑关系。聚落空间格局的图式语言理论逻辑是将实体的空间要素转译成图式符号,以图形化的方式表达聚落的地域、文化特征和内涵。

我国传统聚落的空间组织模式是基于地域性的文化和营建思想,历经数千年的进化而形成的一种“空间—自然环境—人文环境”的互动模式。这种模式具有地域性的特征,其在特殊的自然环境和人文环境的双重影响作用下,形成独特的聚落空间结构和构成要素,并在特殊的文化语境中表达其社会组织方式。因为自然环境与人文环境的差异性,所以不同地域的传统聚落在构成要素和组织逻辑上有所不同,但从整个聚落空间来看,其都是单元性的空间要素通过不同逻辑(语汇、语法、句法)的组合、嵌套而形成的具有地域性特征的聚落空间类型和整体格局。将这种聚落空间格局进行反向的图式解构,就可以形成与其匹配的图式语言体系。因此,图式语言理论应用到民族聚落空间特征的研究上,在逻辑上是合理的。

近些年来,由于受到我国快速城镇化的冲击,嘉绒藏族聚落面临着生态破坏、“千村一面”等发展困境,我国少数民族传统聚落空间异质化进一步加剧。在少数民族传统聚落未来该如何保护与利用的研究中,从地域性传统聚落物态空间载体到深层次空间结构组织逻辑的认知转译应该通过何种方法切入是一个关键性科学问题。笔者认为,从挖掘少数民族传统聚落空间特征入手,建构地域性的空间图式语言体系对于未来少数民族传统聚落的保护与利用具有理论指导意义。

研究区域概况,研究思路与方法

川西嘉绒藏族地区是我国藏、羌、汉、回等民族历经长期迁徙、碰撞、交融而形成的民族融合圈,该区域特殊的文化环境和自然环境特点使其既具备地理边缘上特殊的外部空间形态,又具有传统藏族文化的共性特点。其聚落的整体空间形态、空间组织结构与布局都表现出强烈的地域、民族属性。

本文研究的 3 个藏族村寨同属于四川省阿坝藏族羌族自治州管辖的马尔康市,马尔康市位于四川盆地的西北部,辖区面积共计 6 633 k㎡,辖 3 镇 10 乡,是典型的嘉绒藏族传统聚落。研究团队对马尔康市的直波村、松岗村、代基村进行了实地调研,通过整理文献、现场测绘和无人机拍摄等手段,获取了当地自然环境现状、历史文化背景、空间构成要素、空间类型、空间尺度等详细资料。

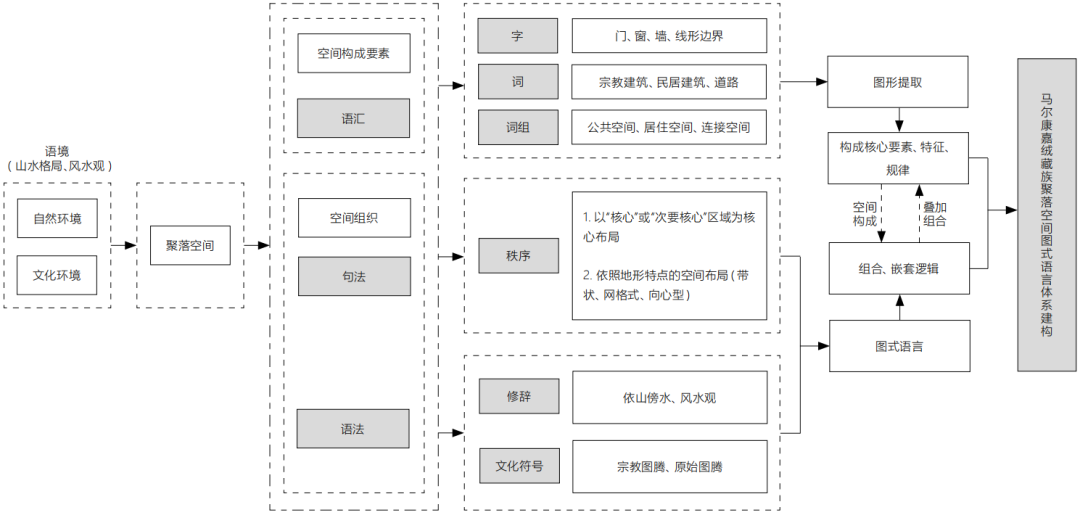

基于以上研究资料,依据图式语言理论逻辑,提取聚落空间构成要素——“字”(门、窗、墙、线形边界),并通过相应句法、语法将各要素进行组合,形成“词”(宗教建筑、民居建筑、道路)和“词组”(公共空间、居住空间、连接空间),进而结合秩序、修辞的逻辑,将各要素进行嵌套、组合,构建出完整且具有内在逻辑关系的空间图式语言体系。因为同一区域的同一民族文化具有相似性,所以,可以从整体上把握该地区藏族传统聚落空间格局的特点,建构科学的图式语言体系。这对于未来该区域藏族传统聚落的保护与利用有一定的理论指导意义,也可以为其他地区少数民族聚落的保护与利用提供借鉴。具体研究思路(图 1)是从聚落选址、聚落空间形态(公共空间、居住空间、连接空间)对马尔康市的直波、松岗、代基 3 个村寨进行调研、测绘、分析,借鉴景观基因理论的内在唯一性、外在唯一性、局部唯一性和整体唯一性原则,将构成聚落空间的要素进行解构、绘制,结合村寨的自然环境和文化环境分析其聚落空间构成逻辑,调研并总结藏寨的图式语言。

图1 研究思路

图式语言理论视角下马尔康市藏族聚落空间格局特征

聚落选址

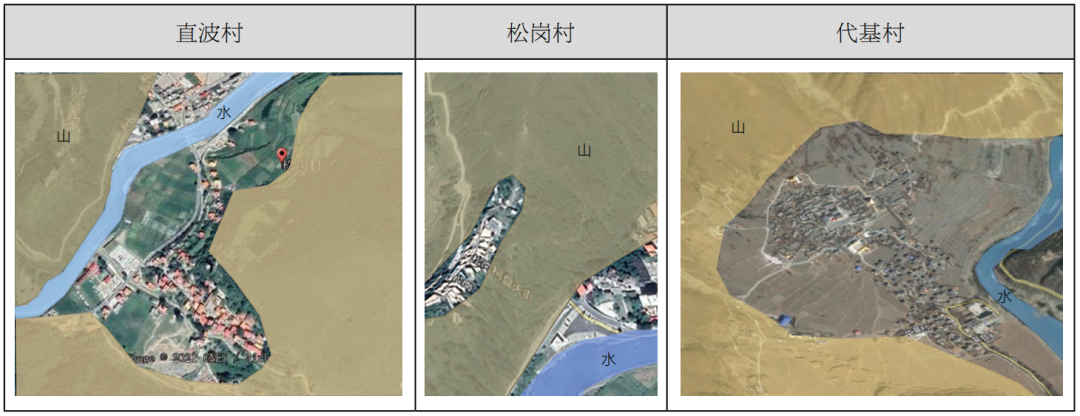

传统聚落整体格局形成的基础是选址。马尔康市位于高海拔、低纬度的地区,属典型的高山峡谷气候,夏季湿热、冬季干燥、日照充足、昼夜温差较大,因此该区域聚落选址时多将向阳避风、靠近水源作为首要考量因素。另外,根据地形特点,聚落主要采用以农业为主或半农半牧的生产方式。在对直波村、松岗村和代基村进行调研后发现,根据聚落与周围自然环境(山水格局)的关系,这 3 个藏族聚落分为 2 种类型(表 1):

(1)山麓河岸型聚落。此种类型是嘉绒藏族聚落的主要类型。聚落在选址时因考虑交通的便利性多靠近河流,大部分位于山麓河岸边上较为平坦的地方。此类聚落在交通上的便利性使得其与外界的经济和文化往来较多,聚落整体的发展较好。直波和代基村就属于此类聚落。直波村地处木脚沟和梭磨河的交汇处,代基村位于脚木足河西岸,这 2 个聚落四周均为高山。因为其选址在较为平坦的台地之上,便于生产和生活,利于聚居,所以有较强的集聚性。

(2)山间台地型聚落。这类聚落大多位于山脊的较为平缓的台地之上,聚落受到地形条件的制约,分布比较集中。位于梭磨河西岸山脊的松岗村就属于此类聚落,可俯瞰梭磨河对岸的直波村。

以上 2 种聚落类型在马尔康市嘉绒藏区较为普遍,聚落选址充分顺应当地的地形特点,反映了当地藏族民众朴素的生态观。

表1 聚落选址的图式语言

聚落空间特征

根据对以上 3 个嘉绒藏族聚落的调查研究发现,由于受到地形条件的制约,聚落都采用较为紧密的布局方式,聚落形态体现出“集聚性”的空间特性。紧密的布局除了基于防卫和向心型的心理需求外,亦因在聚落空间的整体布局中,出于实际生产需求农田分布较为集中。构成马尔康市藏族聚落的空间要素从宏观层面可分为自然环境要素与人文环境要素,它们通过对公共空间、居住空间、连接空间的共同作用,形成聚落空间的整体格局。

马尔康市直波村和代基村都属于山麓河岸型聚落,因为当地信奉藏传佛教,所以聚落整体采用了“上寺下村”的布局形式。村寨形成初始都以寺庙为核心,寺庙周围形成宗教空间,其他的公共空间包括耕作空间和社交空间。马尔康市的嘉绒藏族聚落受到自然环境的影响,采用以农业为主或半农半牧的生产方式,耕地主要集中在寨子的周围,形成主要的耕作空间。由于地形条件的差异,代基村比直波村的规模大,耕作空间较大且布局集中。聚落中除了围绕寺庙的“核心”区域作为平日的社交空间外,随着土司制度的逐步瓦解和聚落规模的进一步扩大,一部分社交空间分散到了聚落中主要的道路节点、田畔、村委会周边等区域,形成了整个村寨的“次要核心”区域。村内一般以道路作为连接空间,民居依照道路的走向布局排列。村内的主要道路、次要道路,都呈现出不规则的特征。

马尔康市松岗村属于山间台地型聚落。村子位于山脊的台地上,地形相对较为平缓,由于用地较为有限,聚落呈现相对集中的布局形式。同其他的嘉绒藏族聚落一样,松岗藏族聚落的形成也是以寺庙为核心展开的。同时,因直波村、松岗村、代基村具有相同的气候、文化特点,其村落内的公共空间和居住空间比较相似。(表 2)

表2 聚落空间特征

基于图式语言的聚落空间结构

语境:聚落选址

由于整个川西地区都处于多山地带,无论是生产生活还是生存发展都受到自然地理条件的制约,人力不易对复杂的地理环境进行较大改变,藏族居民就利用地形山势,选取靠近水源、有平整耕地的向阳避风地带作为村寨聚落的聚居地,另外,由于受到藏传佛教宗教信仰的影响,在聚落的选址时还会考虑到村寨的朝向问题,将村寨是否面向自己所信奉的神山或寺庙作为重要的考量因素,以便在日常的煨桑活动及朝拜时能正对它们。

在马尔康市的嘉绒藏族聚落中,形成了山麓河岸型和山间台地型的山水格局(表 3)。这 2 种布局形式是整个聚落空间的“图底”。

表3 聚落选址的山水格局

空间要素

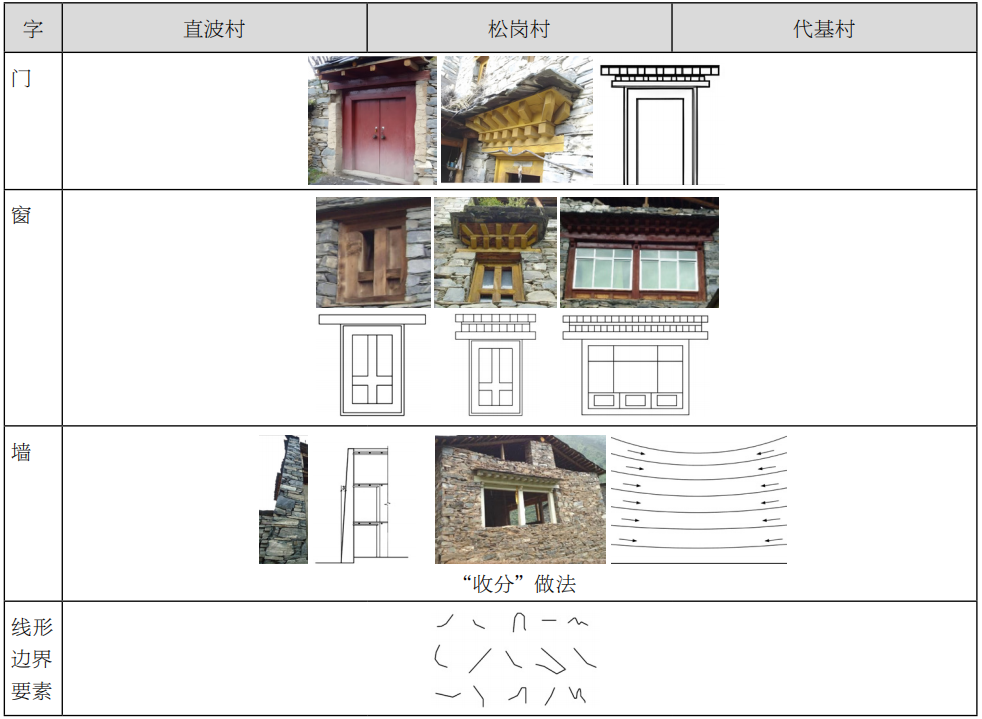

(1)字(表 4)

在调研这 3 个藏族聚落时发现,当地的民居中对于门的处理有一些共同的特点。门的颜色整体为褐红色,有的门上会用云纹等象征吉祥意义的图案进行装饰。门楣上会设置挡雨篷,门楣多为二层出挑的形式。关于窗的形制,有设置一道窗梁并在其下设置简单小窗的窗;也有在窗框上方设置出挑,形式较为复杂的窗。民居墙体材料选择当地较容易获取的土、木、石等材料,墙体一般采用“收分”的做法。3 个村寨在形成之初充分顺应地形,因此线形边界要素较为丰富。

表4 聚落空间构成——“字”的图式语言

(2)词(表 5)

由于受到藏传佛教文化的影响,嘉绒藏族聚落大部分民居“围寺而建”,采取“上寺下村”的布局形式,宗教建筑(寺庙)的总平面多呈矩形,前面的广场作为当地居民聚集、进行宗教活动的场所。笔者调研的 3 个村寨的民居建筑多为 3 层,底层作为饲养牲畜的空间,后来大部分改为储藏空间;二层作为起居空间;三层设有经堂,作为宗教性空间;屋顶用作晒坝,可以晾晒粮食和衣物。受到宗教文化的影响,3 层建筑空间严格划分出“神 – 人 – 畜”的层级。建筑以墙作为承重结构,平面布局较为规整,大部分呈矩形。建筑群依据地形,灵活布局。因为马尔康市地处山地,聚落的道路大部分依照地形的走势延展,形态灵活多变,主要有“十”字形、“Y”形、“U”形、“一”字形和“S”形 5 种形式。

表5 聚落空间构成——“词”的图式语言

(3)词组(表 6)

笔者调研的 3 个村寨的空间构成要素单元起初都是紧密围绕村落中的宗教空间进行布局的,宗教建筑及其前面的广场是整个村落的“核心”区域,居民在这里进行宗教仪式和一部分社交活动,另外的社交空间集中分布在村落主要的道路节点、田畔、村委会周边等“次要核心”区域。当地主要采用以农业为主或半农半牧的生产方式,因而整体布局时,会依据地形将农田集中或散点式地布置在聚落周围。道路是整个聚落空间系统的连接空间,大部分依据地形灵活布置,形态较为灵活,一般主要道路宽度为3~4 m,次要道路宽度为1~2 m。

表6 聚落空间构成——“词组”的图式语言

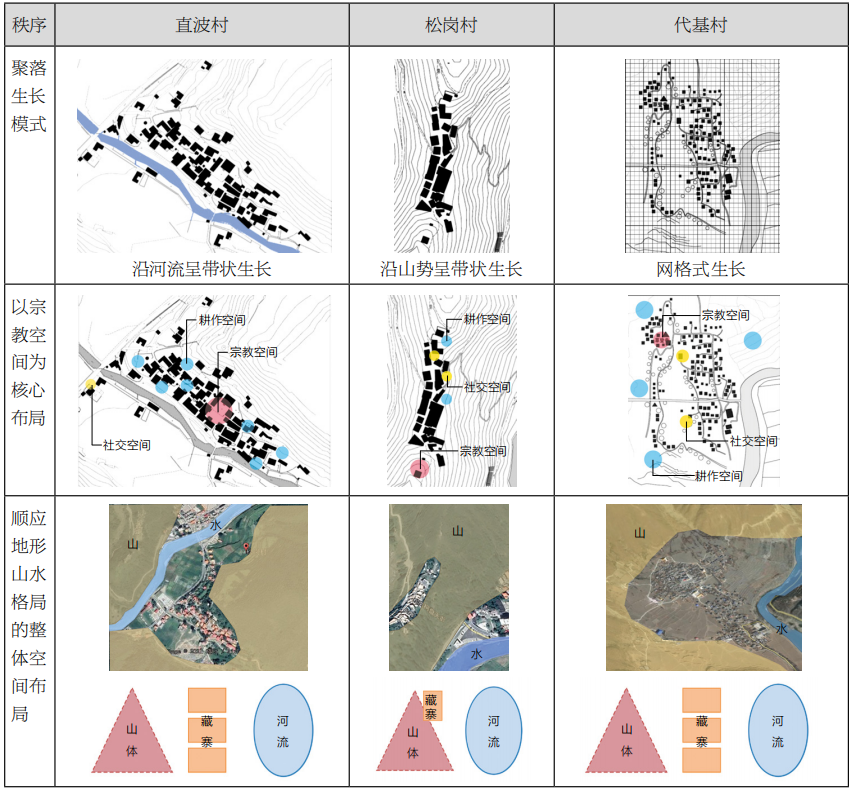

(4)秩序(表 7)

如前文所说,直波村、松岗村和代基村被河流和山体包围。3 个聚落顺应地形布局,且分布较为集中。在整体空间布局中,民居以宗教建筑为核心,呈向心型布局(即从属性)。部分民居沿着河岸的走势分布,与河岸共同构成叠加型的复合空间,即句法中的“叠加”。虽然 3 个聚落都以宗教空间为核心布局,但代基村由于整体地形较为平整,在山水格局之下,呈网格式布局。

表7 聚落空间构成——“秩序”的图式语言

(5)文化符号(表 8)

由于马尔康市的嘉绒藏族受到藏传佛教的深厚影响,因而当地的聚落空间和民居装饰会植入地域性文化符号,这增加了藏族聚落空间的辨识度。这种文化符号主要有宗教图腾和原始图腾 2 种形式。

表8 聚落空间构成——“文化符号”的图式语言

结论与展望

结论

不同聚落在自然环境方面虽然有所不同,但是由于同一民族在一定区域内的文化具有相似性,这种相似性使得聚落空间构成要素的组织方式与逻辑也具有一定的相似性(图 2)。对同一区域的同类型少数民族聚落空间构成进行研究,剖析其构成要素,分析其组织方式与逻辑,归纳总结其图式语言,可以对我国少数民族聚落的保护与利用工作提供重要的理论支持。本文通过对马尔康市直波村、松岗村和代基村进行实地调研,根据图式语言理论进行分析后发现:

图2 图式语言逻辑

(1)马尔康市嘉绒藏族聚落空间格局的演化过程充分体现了与自然环境和谐共存的发展理念,聚落选址充分顺应地形,受藏族文化影响,整体空间格局呈现“宗教空间—连接空间—居住空间”的序列,民居建筑呈向心型布局在宗教建筑周围。

(2)马尔康市嘉绒藏族聚落在发展过程中符合图式语言的语法、句法逻辑,构成整个聚落空间的要素(门、窗、墙、线形边界)按照传统的宗教和风水观念(语法、句法)进行空间叠合与组织,形成该区域特有的聚落空间格局。原始的宗教空间在整个聚落的核心位置,承载着整个聚落内的公共活动。随着社会的变革,逐渐演化出围绕主要道路节点、田畔、村委会周边展开的“次要核心”区域,成为居民日常社交活动的空间载体。

(3)马尔康市不同区域的嘉绒藏族聚落空间的组织模式符合同一民族文化背景下的聚落在不同区域的差异化表达,因而整个嘉绒藏族聚落空间格局具有一定的共性特点,构建其空间格局的图式语言体系,对于未来的传统藏族聚落保护与利用具有一定的理论支撑作用。

展望

本文在基于空间格局特征建构马尔康市域内 3 个藏族聚落空间图式语言体系的过程中,发现这种研究思路对于不同区域的同一民族聚落空间格局研究具有可参考性。但在研究的过程中,需要深入思考如何将图式语言体系的建构同传统村落的保护与利用进行结合。

少数民族传统聚落在发展更新过程中,由于受到城镇化影响的程度不同,因而在对聚落进行具体的规划设计时,空间图式语言的选择标准有待进一步完善与细分。

由于很多少数民族传统聚落面临着空心化、自然环境恶劣等现实问题,原有的聚落已不能很好地适应当下的生存环境,因而,除了条件相对较好的聚落可以实行微更新以顺应时代发展的需求之外,一部分传统聚落面临择地进行整体移民搬迁等问题。如何将不同类型聚落的发展方向与图式语言的研究同步更新,使聚落在社会的发展变革过程中能够更加宜居、宜业,是后续的研究工作应着重考虑的问题。

作者简介:

李军环,西安建筑科技大学建筑学院教授

张耀珑,西安建筑科技大学建筑学院博士研究生,陇东学院讲师

完整阅读见《建筑遗产》2023年第4期(总第32期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

李军环, 张耀珑. 基于图式语言理论的马尔康市嘉绒藏族聚落空间研究——以直波、松岗、代基为例[J]. 建筑遗产, 2023(04): 18-24.

—THE END—

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

点击“阅读原文”进入“建筑遗产学刊”官网

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):基于图式语言理论的马尔康市嘉绒藏族聚落空间研究

规划问道

规划问道