“存量发展”已经成为我国城镇化领域的一项重要国策,而“城市更新”正在快速地成为中国大城市存量发展的重要手段。深圳是中国最早由增量转向存量发展的城市,也是国内率先(也是少有的)将城市更新规划纳入常态化城市规划管理体系的城市。中规院深圳分院从上世纪90年代开始持续参与深圳城市更新的规划与实践,迄今已经超过30年。通过回顾不同历史阶段的典型更新规划,可以追溯深圳城市更新的演变历程、关键节点及其基本逻辑。

——中规院深圳分院部分城市更新规划项目回顾

执笔:吕晓蓓(中规院深圳分院规划研究中心主任)

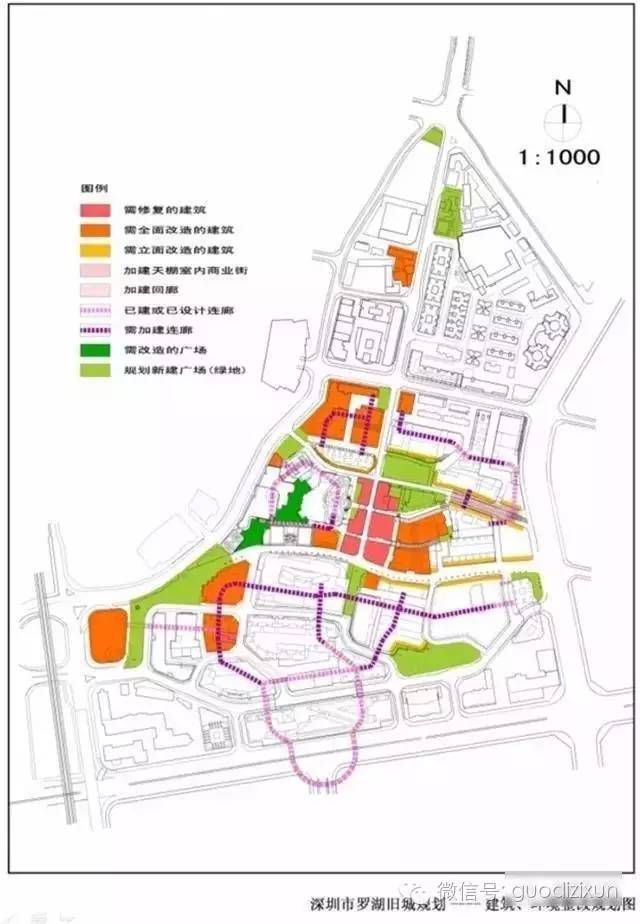

1989年就开始编制的《罗湖旧城规划》是这一时期城市更新的典型项目,该项目明确地提出了“保护与发展”并举的观念。

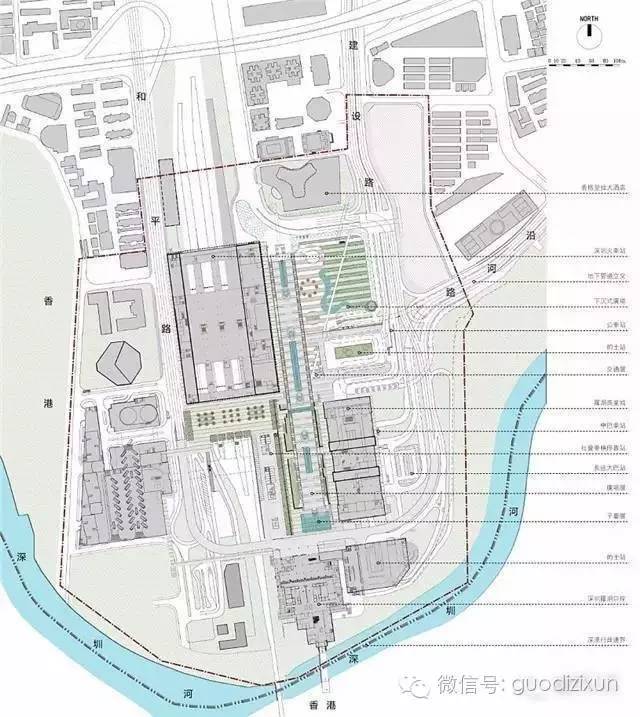

《罗湖口岸地区改造》提出了以公交为主导的交通疏解方案,并且围绕交通指示、人行道设置等等方面提出了以人为本的设计理念。

这一时期的城市更新规划是以物质空间形态的更新为初衷,但最终引发了很多规划观念乃至社会观念的更新,更多先进的城市建设和运营标准通过城市更新得到了落实,同样对于提升深圳的城市现代化水平具有重要贡献。

2006开展的《福田城中村改造研究》开展了大量实地调查和访谈,以很有力的实证研究强调了城中村作为“低成本空间”的社会价值,大胆挑战了当时广泛存在的关于“城中村作为城市毒瘤应予以清除”的认识。

2004年起,深圳市政府陆续出台了关于旧村改造和旧工业区改造的政策,市、区两级的旧村(城中村)改造办公室相应成立,但城市更新政策体制仍相当不完善。“城中村改造专项规划”作为一类新兴规划,虽然已经有明确的规划指导意义,但由于缺乏严格的规范和程序支持,规划师们在辨析公共利益,扼守空间底线,预留发展弹性等方面进行了艰苦的探索;而且更从背后技术方被推向了利益协调的前台,这种身份的转换对规划师的技术能力提出了重大的挑战。

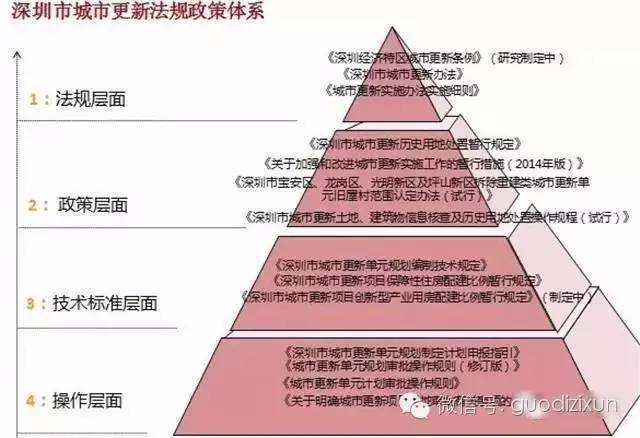

深圳市城市更新法规政策体系(来源:深圳市城市规划设计研究院)

以2009年推出的《深圳市城市更新办法》为主干,深圳逐步推出了日益完善的城市更新的配套和标准规范,其中广泛涉及到土地审批、项目申报与审查管理、拆迁安置办法、更新规划编制规范等等从城市更新技术标准和实操程序的方方面面。其中配套政策和规范大都出于回应房地产市场参与城市更新的实践和诉求。2012年,深圳《城市更新办法实施细则》,标志着深圳城市更新进入精细化管理的阶段。深圳城市更新制度逐步走向系统化和综合化,深圳的城市更新也逐步从偶发性和运动式走向了常态化和规范化;而政府和市场的良性博弈更有力地助推了深圳城市更新体制机制的建设,城市更新体制机制的建设为政府和市场的博弈搭建了一个越来越健全、公平和透明的平台。

随着城市更新规划制度的不断完善,“城市更新单元规划”成为深圳指导城市更新最为稳定和有效的规划工具。相较一般的城市控制性详细规划,城市更新单元规划更包容城市更新中多元利益主体的诉求和博弈,也纳入对开发效益的评估以对接市场参与更新发展的需求,同时还整合了包括国土计划、投融资计划、环境影响评估、城市设计评估等等多种视角的专题规划研究,使城市更新规划超越一般意义的空间规划而成为整合了社会、经济、环境和空间问题的综合规划。

近年来,深圳开展了一系列地区层面的城市更新综合规划。此类规划一方面传递了全市更新专项规划的目标和策略,引导城市更新计划与地区总体发展的步调相协调;另外也整合了自下而上的市场参与城市更新的诉求,防止零散的更新项目对城市整体目标的损害;而且对于福田、罗湖等新增用地近乎枯竭的地区,几乎等同于原分区规划的地位,但却需要指引城市进入全新的存量发展阶段。

以《福田区城市更新与发展规划》为例,规划的重点放在公共开放系统、政策标准和政府投资计划等政府可掌控的领域,提出了活化生态计划、滨水建设计划、完整社区计划等公共领域计划。规划广泛收集了社区的更新意愿,以及分散在市场主体中的更新计划,将其纳入在统一的发展框架下,并以自上而下的目标和结构予以调整,再将其转化为区一级政府的城市更新行动计划。规划的主导方法不再是传统宏大视野的城市轴带建构,而更多采用了“织补”、“拼合”、“链接”等等空间设计手法。最后,规划通过与区政府、市规土委、社区和更新主体等不同层面各类主体的反复沟通,并向社会公布了《福田城市更新发展规划纲要》,从而确立了对于城市更新目标、方法、计划的基本共识,使社会对于城市愿景抱有稳定而积极的预期——就此意义而言,更新规划的过程尤重于其结果。

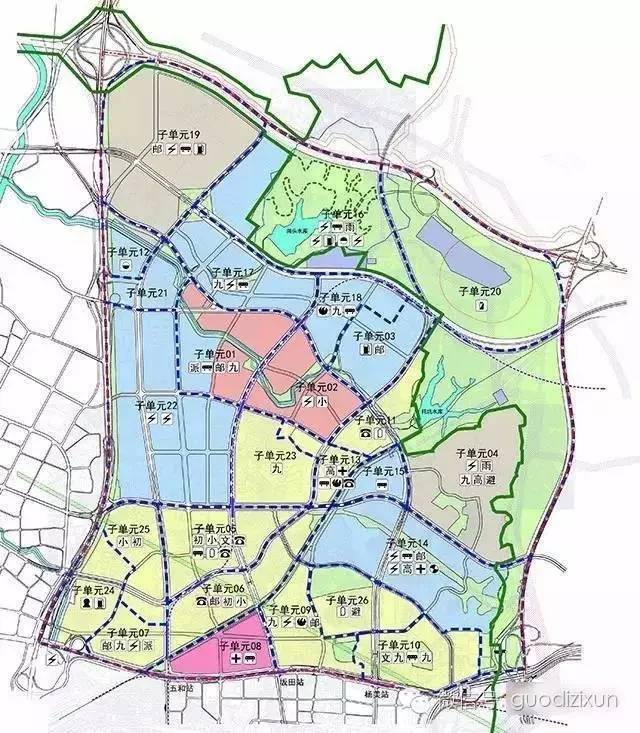

“发展单元规划”是深圳市规土委创新的另一类地区层面综合规划规划。发展单元中不仅涉及城市更新项目,也包含部分新建项目,乃至部分具有土地历史遗留问题的项目。城市更新在其中的影响不仅局限于更新项目本身,更是盘活土地市场和撬动地区复兴的重要触媒。发展单元规划虽然目前在深圳已经暂停推行,但其对于市场诉求、土地计划、历史遗留问题全面开放的态度对于深圳的规划体制改革产生了重大影响,其中许多力求平衡政府管控与市场开发的规划方法创新,也有力地推动了深圳法定图则制度的进一步完善。

《深圳市华为科技城城市发展单元规划规划大纲》用地规划大纲图

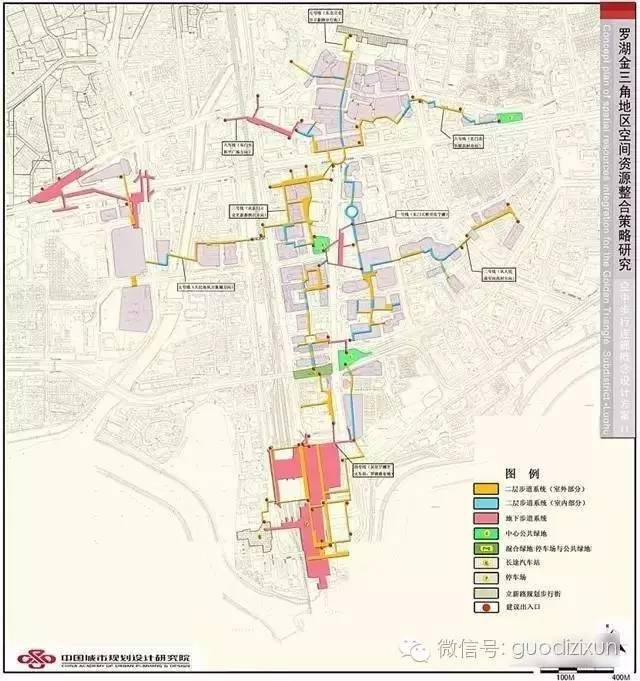

深圳选择在罗湖中心区的核心地区,以及蛇口的滨海地区开展片区性的城市更新综合规划,开启了一类新型的城市更新规划实践。此类规划的核心理念就是在分散的空间资源中植入和链接公共服务系统,将原本由市场主导和自发形成的分散资源予以整合,以支撑更高标准、高效率、多样化和高密度的城市空间活动,同时通过城市设计建立新的公共空间服务标准和服务体系,进而带动城市整体空间质量和服务标准的提升。此类更新规划的切入点往往集中在城市公共领域,即政府可以掌控的空间,比如公共开放空间、公共交通系统、地下空间开发、城市标识系统等等,往往以小尺度、渐进式和更贴近人行为尺度的空间手法取代了大规模的拆除重建,力图实现丰富和细微的基于个体“人”的空间行为体验。

回顾深圳三十年来城市更新规划的历史可以发现,规划自身的革新始终伴行着深圳的城市更新工作,且角色从最初的“跟随者”逐渐变为“推动者”直至现在的“引导者”,这种现象背后是政府、市场和社会在城市更新中角色和地位的深刻变化。所谓纲举目张,有几条明显的主线支撑了城市更新规划的变革,包括:

规划目标的转变——从单一到多元,从空间到内涵

从最初追求城市景观面貌的改善,到环境品质的提升,进而发展为促进城市结构的调整和功能的更新——城市更新的目标日趋多元化,更新规划开始探讨如何通过空间的更新触动人和观念的变化,进而激发社区的复兴和社会的转型。

规划管控的演化——从“自上而下”到“自下而上”再走向“上下结合”

政府自计划经济时代无所不包无所不能的蓝图式规划被城市更新的市场行为支解,逐步为市场和社会打开了协调和博弈的空间,但缺乏控制的自下而上市场行为对公共利益和整体结构造成冲击,政府开始试图以公共系统为切入点将片段性的更新整合为结构性的区域更新。

规划技术的扩展——从单纯空间管控扩展到利益博弈和政策整合

传统以建设规模和用地性质为主的管控手段呈现出明显的局限性而面临质疑。基于人的行为和城市运行管理的微观设计和工程技术得到重视,但另一方面又更需要空间、土地、投融资、社会学等多角度综合目标的整合能力。

规划体系的调整——更新规划成为规划体系的重要部分

城市更新规划从最初游离在法定规划体系外,到逐步嵌入法定图则等关键层次,未来将会成为一种基本的规划思维和原则贯穿在城市规划体系中。透过不断更新的各类政策法规,城市规划管理的体制机制也亟待更细。

空间尺度的变化——从零散地块更新到区域综合更新

城市更新综合规划将逐步取代分区规划的地位,而成为统筹指导全区规划管控的上位规划。城市更新对空间的塑造无法再集中于单极的发展空间,或是集中于对宏观尺度空间发展轴带的塑造,而转向更多从人的视角和城市微观运行的尺度着手,重塑人性空间的和改善日常生活体验;城市更新实施运作的平台也将主要以社区、园区等基层社会组织或者运行单元为基础搭建;大规模“拆建”、“构建”的空间设计手法也会逐步被“连接”、“缝合”、“弥补”、“穿插”这样一些更注重细节和尊重现状的设计方法所取代。

改造前的下沙广场

改造后的下沙广场

时间尺度的变化——从短期更新开发到长期更新运营

法制和民主的进步强化了对城市更新的约束,也拉长了更新运行的时间;任何时间节点上的博弈都可能会对最终的结果产生深刻影响;而利益博弈中大量人与社会要素对更新结果增加了更多不可预见性,以往一次性大规模拆除重建的城市更新模式将会面临更多的社会成本而难于实施。由短期的“更新开发”转向长期的“更新运营”,大跨度的城市更新运行时间将更加考验房地产企业的实力,更加考验企业在资产运营、利益平衡和资源整合方面的能力。

“城市更新从来都不止于空间”(朱荣远,2014年),通过回顾30多年来城市更新规划的发展,我们更清晰地看到了不断更新的城市形态后面那条隐藏的“伏线”——即城市更新引发的从城市规划、政策体制、房地产市场、政府职能乃至社会理念的全面革新;而且其中任何领域的革新都是不是孤立的,他们互为影响,彼此协同,从理念到实践“一以贯之”。城市更新不仅深圳带来了大规模建筑增量和土地增值,“城市更新”本身已经成为深圳政府、市场和社会三方参与并创新城市治理的重要平台——系统性的城市治理革新才是深圳30年来城市更新所取得的最大收获。

来源:城PLUS

国地资讯聚焦国内外国土、城建、环境行业,致力于宣传热点政策,分享新鲜资讯,展示研究成果。

规划问道

规划问道