20世纪中叶以来,欧美国家的城市化率趋于稳定,城市发展面临基础设施破败、社会资本衰落、城市功能割裂、城市活力丧失以及永久贫困社区出现等一系列棘手问题。混合用途开发(mixed-use development)既是现代分区实践出现之前传统城镇发展的自然状态,也是自简·雅各布斯以来欧几里得分区法的批评者们提出的新的解决方案。1977年《马丘比丘宪章》提出应当建设“综合的、多功能的环境”。此后,混合用途、多样化等概念在城市规划和城市建设实践中得到广泛应用。

从1990年代开始,英国城市更新政策导向由经济振兴向社区建设转变,混合用途开发成为建设“包容性的、有活力的、可持续的”城市社区的核心原则之一。政策制定者意图通过高密度、组合式的土地利用,推动城市地区同时满足多元化的居住和工作需求,增加对就业和消费人口的吸引力。但是,混合用途城市更新也对从分区时代成长起来的现代城市规划体系、土地开发和空间管理方式提出了多重制度性挑战。近30年来,英国不断推进规划体系改革和政策创新,虽然为探索各种类型的混合用途城市更新实践创造了有利条件,但仍面临一些具体的实践困境。

英国规划体系是典型的自由裁量规划体系,即规划政策不对土地使用进行具体、严格的约束,地方规划部门审核规划许可的官员具有对土地使用最直接的决定权,因而可以较灵活地在城市区域内实现不同程度的混合用途开发或功能分区。

自由裁量规划体系的优势在于允许规划官员在动态市场环境中对土地的“最佳用途”作出及时反应,从而在不断变化的社会经济环境中把握城市发展机会;劣势是缺乏对土地使用权利的确定性保护,无法确保空间发展战略的长期实施,因为所有的责任和压力都仅系于审核规划许可的官员个人。此外,自由裁量规划体系要求每一个规划许可决策都必须进行公众咨询,一方面有助于规划官员充分及时地了解当地社区发展需求并作出反应,提高沟通效率,并进一步加强政府与社会间的联系;但另一方面可能导致较长的决策过程。

随着城市更新作为一种基于地区的倡议(area-based initiative)成为英国城市政策的重要组成部分,确保空间发展战略的长期稳定实施变得愈加必要。自1980年代以来,一系列规划体系改革和政策创新逐渐强化了对地方规划部门官员在审核规划许可过程中的权力约束,使英国规划体系不断“监管化”。

首先,通过国家主导的城市更新支持项目,在全国范围内确定城市更新区域,使地方规划当局在更新区域内的规划许可决策受到城市更新支持项目具体要求的约束。典型政策如1980年代的企业区(Enterprise Zone)政策、城市发展公司(Urban Development Corproation),1990年代的城市挑战计划(City Challenge)和单一更新预算(Single Regeneration Budget)。

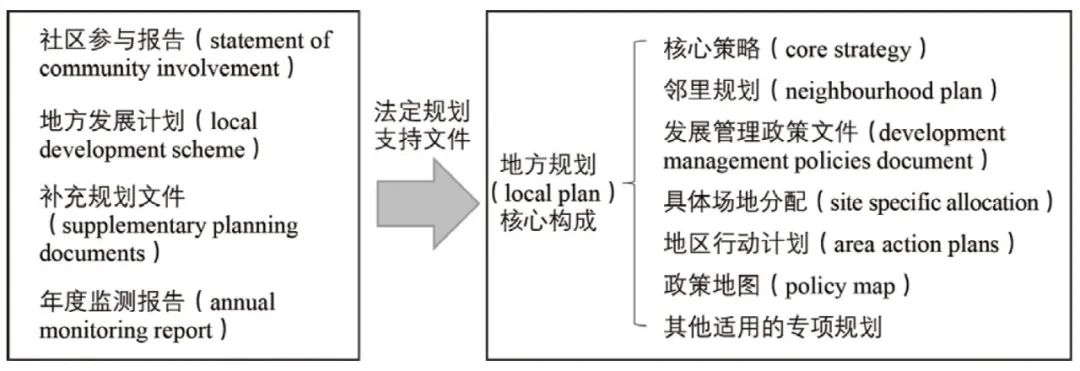

其次,1991年《规划和补偿法》要求地方政府编制具有法律效力的“地方规划”,为城市空间使用提供具体的政策指导。2004年进行的规划改革又将地方规划拓展为“地方发展框架”,引入“地方发展计划”和“补充规划文件”等一系列法定规划文件(图1),进一步加强对规划许可审核的指导和规范。

图1 2012年以来英国地方发展框架构成

2020年,作为规划改革咨询部分成果的《未来规划》白皮书提出将城市空间分为三大类:增长区、更新区和保护区,并对地方当局在这三类区域中的规划许可开发权作出区分。

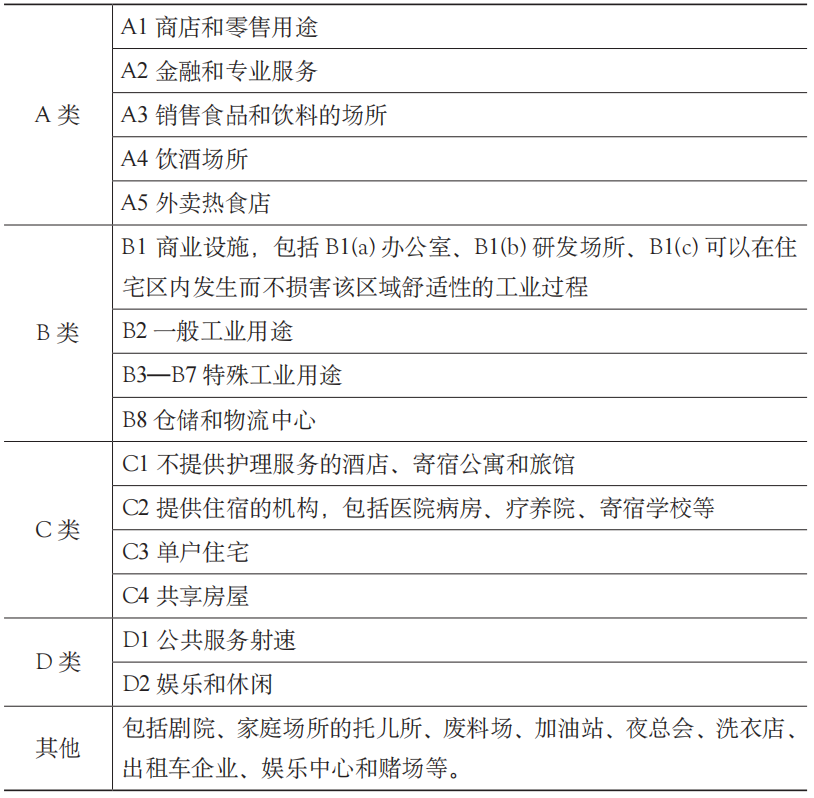

1995年英国《城乡规划法令修正案》【The Town and Country Planning General Development (Amendment) Order 1995, 详见 https://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/298/contents/made】首次明确提及混合用途,允许建筑用途从“商店”(A1)或“金融及专业服务”(A2)转变为A1与A2“混合用途”时无需额外的规划许可。2012年、2014年和2016年的《英格兰城乡规划法令修正案》和2015年《城乡规划法》【The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment) (No. 2) (England) Order 2012, 详见 https://www.legislation.gov.uk/ uksi/2012/2257/made ;The Town and Country Planning (General Permitted Development) (Amendment and Consequential Provisions) (England) Order 2014, 详见 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2014/564/made ;The Town and Country Planning (General Permitted Development) (England) Order 2015, 详见 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2015/596 ;The Town and Country Planning (General Permitted Development) (England) (Amendment) Order 2016,详见 https://www.legislation.gov.uk/uksi/2016/332/made】又陆续允许了住宅(C3)与金融(A2)、住宅(C3)与商店(A1)用途混合的建筑用途转变,以及在商业或混合用途建筑中增加住宅(C3)的建筑形态变化(扩建)。2020年的《英格兰城乡规划法令修正案》【The Town and Country Planning (General Permitted Development) (England) (Amendment) Order 2020,详见 https://www.legislation.gov.uk/ uksi/2020/412/made】额外允许在现有建筑物内或周围土地增加提供临时性外卖服务的餐馆和咖啡馆(A3、A5)的混合用途转变,以应对新冠疫情导致的城市居民对餐饮外卖需求的激增。由此可见,通过规划法令调节土地混合使用的具体形式已成为英国应对社会经济挑战的重要方式之一。

新工党时期,在“第三路线”【The Third Way,又称新中间路线(The Middle Way),是一种走在自由放任资本主义和传统社会主义中间的政治经济理念的概称。它由中间派所倡导,是社会民主主义的一个流派,英国工党称其为“现代化的社会民主主义”。它的中心思想是既不主张纯粹的自由市场,也不主张纯粹的社会主义,而是在两者之间取折中方案】政治目标要求下,推动密集的就业、住房用地混合的土地开发利用成为《大伦敦规划》协调社会公平目标和经济增长目标的主要方式。在此期间,创造多元化的生活方式、建设有活力的城市社区、通过创造更好的工作和生活环境吸引年轻的就业人口成为支持混合用途开发的主要价值导向;土地混合利用也成为评判可持续发展的标准之一。

2008年金融危机爆发导致英国经济衰退,因此后期的《大伦敦规划》对经济增长的关心超越了对社会公平问题的关注。包括机遇区在内的战略区域被视作拉动伦敦经济增长的主要引擎,并认为在这些区域进行新的住房开发可能影响其对伦敦经济增长的战略性贡献。住房(包括经济适用房)供应和就业机会创造被当作两个割裂的问题分别处理。战略区域的混合用途开发则以不同类型的就业用地(如零售、商业)混合为主。

《大伦敦规划》指定了规划区内具有空间发展战略意义、需要进行特别用地规划控制的区域,并提供了一系列政策工具,如机遇区、中央活动区、密集开发区等。加上在国家层面提出的邻里复兴战略、社区战略和邻里规划等,为促进服务于多种目标(包括区域振兴、经济增长、包容性社区建设、保持伦敦的全球城市地位等)的各类型土地混合和集约化利用提供了多样化的、基于地区的治理工具。上述各种政策工具的作用地区重合度很高,原因是能够且需要通过不同程度的土地再开发活动增加就业和住房机会、提升经济表现等的地区往往也是由于内城衰败导致土地价值被低估的战略更新区。这种重合使得关键区位的土地再开发往往同时服务于多个层次、多个方向的战略目标,要求更大程度、更复杂的土地混合使用,也给具体的实施与治理带来挑战。

《大伦敦规划》提及了6种与混合用途开发实施机制相关的伙伴关系,涉及的合作伙伴跨越“中央—区域—地方— 社区”多个层次。

1)中央—区域层次:由于英国的区域和地方政府权力有限,对于土地再开发涉及的重要基础设施和国家重大议题方面的战略目标,如交通基础设施、教育基础设施、废弃物管理、节能减排等,大伦敦市长需要与中央政府进行合作,并由相关公共事业机构配合确保战略实施。

2)区域—地方层次:由于土地使用的规划决策权在各自治市的规划部门,《大伦敦规划》中大多数空间发展战略需要由大伦敦市长与各自治市政府合作实现。

3)区域—次区域层次:跨自治市行政区边界的混合用途开发由次区域伙伴关系与大伦敦市长合作实现,通过《次区域发展框架》进行规划与协调。次区域伙伴关系是存在于伦敦东、南、西、北和中心区域的,寻求将各种城市更新、社区复兴计划相结合以使社区利益最大化的伙伴关系组织。

4)地方层次:区域空间发展战略在地方层次的目标分解落地由各自治市政府与地方战略伙伴关系共同制定的“地方发展框架”及其他相关规划文件完成。其中,《大伦敦规划》中明确的部分关键战略区域的发展规划与规划决策需要听取大伦敦市长的建议;地方战略伙伴关系由来自地方法定机构、志愿组织、社区部门和私营部门的代表构成。

5)地方—社区层次:“地方发展框架”及其他地方性发展战略(如社区战略)中涉及社区利益的具体目标及其实施的优先顺序由地方战略伙伴与各类社区组织共同确定。各类社区组织的出现既与当地社区的社会形态和利益诉求有关,也与既往的社区、邻里政策的实施结果有关,如社区赋权网络(Community Empowerment Network)是配合邻里复兴战略产生的社区组织,仅存在于受到邻里复兴基金资助的地区。

6)社区层次:对于地区发展中遇到的特殊问题,应建立“量身定做”的伙伴关系,其中已经获得普遍社会关注的问题应与邻近地区的相关社会或公共组织合作解决。

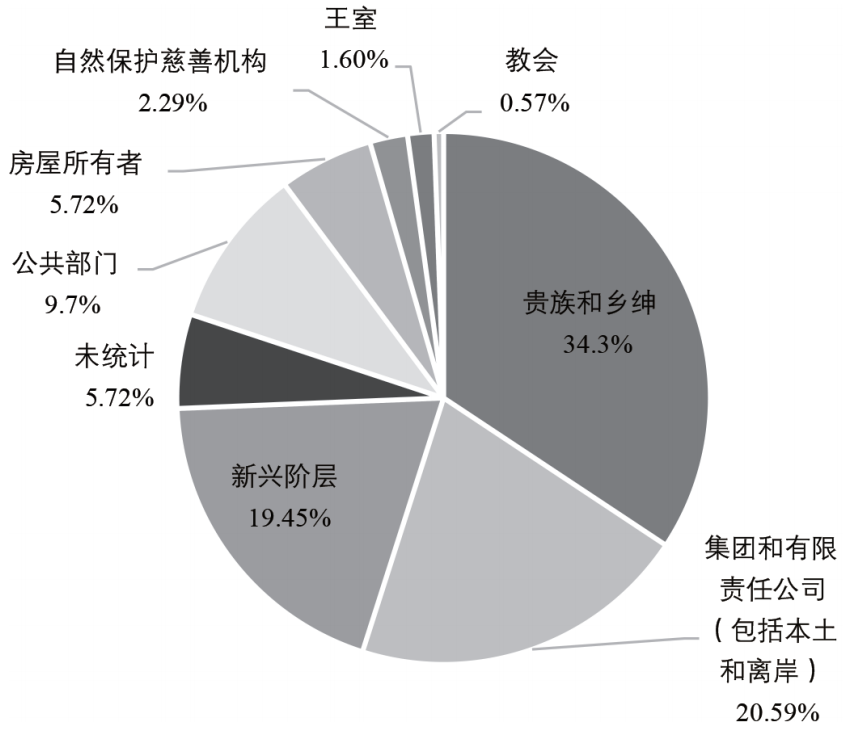

图2 英国各类土地所有者持有土地占比

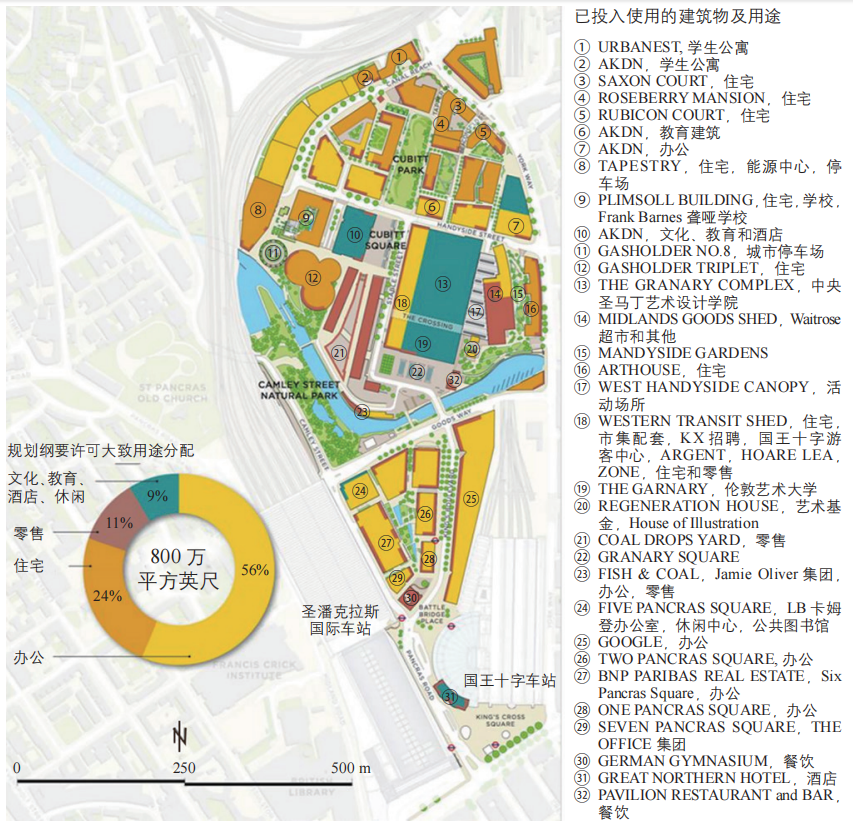

图3 伦敦国王十字街城市重建项目土地利用示意图

伦敦国王十字街重建项目占地27万m²,基本覆盖国王十字街机遇区,位于《大伦敦规划》划定的中央活动区内。其土地原由伦敦洲际铁路公司和英运物流集团分别持有,两家公司于2000年达成合作开发土地意向,并共同指定房地产开发公司Argent作为主开发商。2008年,伦敦洲际铁路公司、DHL公司(2005年收购英运物流)和Argent组建开发合伙公司KCCLP(King’s Cross Central Limited Partnership, Argent占股50%),统一持有伦敦国王十字街重建项目涉及地块,项目由Argent主导统一规划开发。

多方协商是英国土地使用规划决策的基础。英国的自由裁量规划体系将土地使用的决策权和管理责任下放到地方政府规划部门,同时要求每一项规划决策都必须经过充分的公众咨询,并引入“规划义务”【1990年《城乡规划法》第106条(S106)要求土地权益人承担规划义务,如提供可负担住房,提供当地高速路接入口,美化公共景观,或为潜在的环境影响支付费用】和“社区基础设施税”(CIL:Community Infrastructure Levy)为地方规划部门与开发商的协商提供谈判工具,明确谈判方向,界定谈判范围。这些制度设计决定了土地开发商在获得规划许可之前可能经历漫长的谈判协商过程。

《国家规划政策框架》和各地方规划政策都鼓励开发商在递交规划申请之前尽量与各利益相关方积极沟通,以提高获得规划许可的可能性。实际上这也是为了节约地方规划部门的决策时间和资源而将部分协商过程前置。

然而,私有部门的土地投资和开发行为是在变化的市场环境中追逐市场信号的结果,漫长的协商过程可能导致项目错失市场时机,从而使得等待重建的城市地区失去投资。因此,相较于城市新区开发,涉及复杂的经济社会关系的城市更新项目对规划政策、决策与市场之间的配合度要求更高。

此外,面积较小的地块上的土地开发难以兼顾多种用途,不可避免会以单一物业类型为主,这类项目相较于混合用途开发对于市场环境变化更加敏感,所以土地所有权分散会放大市场不确定性对地区内土地投资的影响,使重建区域的融资更加困难。

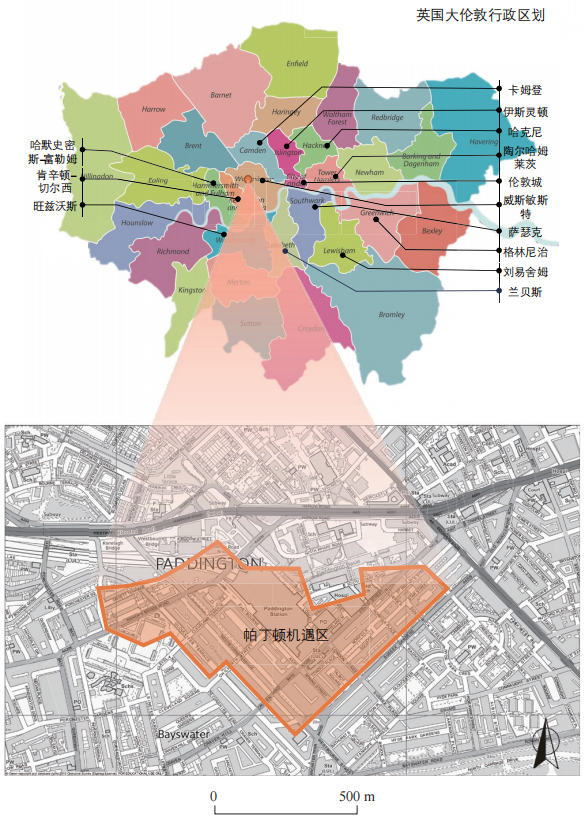

帕丁顿位于伦敦中心的威斯敏斯特市(City of Westminster)西北,地处大伦敦中心区的边缘(图4)。1840年代帕丁顿火车站通车以后,该地区凭借优越的交通可达性——位于铁路与大运河(Grand Union Canal)支流交汇处——而成为当时的工业货运中心和交通枢纽。1960年代英国开始快速的去工业化进程,铁轨与河道由于在物理空间上制造了帕丁顿地区与周边环境的割裂,使得伦敦中心区的繁荣难以辐射到帕丁顿,反而成为阻碍该地区振兴的因素。

图4 帕丁顿机遇区位置

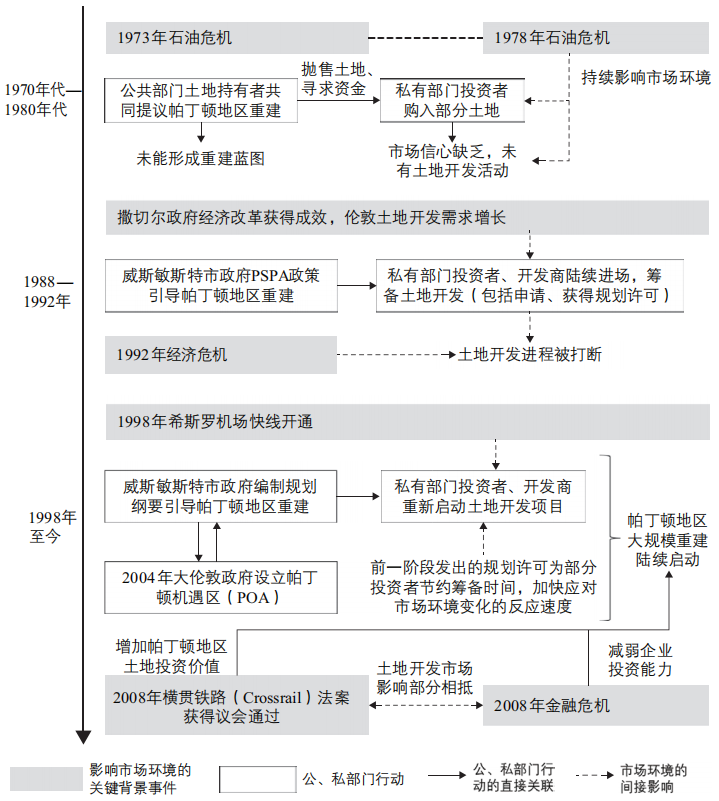

1970年代以来,地方政府与投资市场在帕丁顿地区有过三次较大的启动地区重建的尝试,最后一次才真正实现了较大规模的土地(再)开发(图5)。

图5 启动帕丁顿地区重建的三次尝试

第一次尝试始于1970年代,公共部门土地持有者共同提出帕丁顿地区重建的需求,并在1979年后通过抛售部分土地为帕丁顿引入私有部门的投资。但在两次石油危机的影响下,投资者对帕丁顿地区土地开发普遍持观望态度,因此未能实现该地区的重建。

第二次尝试以1988年威斯敏斯特市政府设立帕丁顿特别政策区(PSPA: Paddington Special Policy Area)为标志。在伦敦经济发展向好的背景下,该政策为帕丁顿地区吸引了新一轮的土地投资,但土地开发活动很快被1992年经济危机所打断。

第三次尝试始于1998年,连接伦敦帕丁顿和希斯罗机场的“希斯罗机场快线”(Heathrow Express)开通后重新激活了帕丁顿地区投资者的土地开发意愿。市政府借此机会发布了一系列规划纲要,引导并促进地区重建。2001年,帕丁顿地区主要土地权利人的开发意向基本确定,多个项目都进入规划申请或建设阶段,标志着帕丁顿地区重建进入正轨。

图6 帕丁顿重建区六大功能区

(1)若规划申请不涉及土地用途变更(如原有办公楼重建或整修),则不额外要求土地混合利用。

(2)规划申请涉及土地用途变更的情况,一般要求土地混合利用。但地块面积较小的项目,经过协商可以允许单一用途的土地开发;地块持有者同时为公共服务基础设施供应者的,对重建项目的土地利用方案有较大自决权。

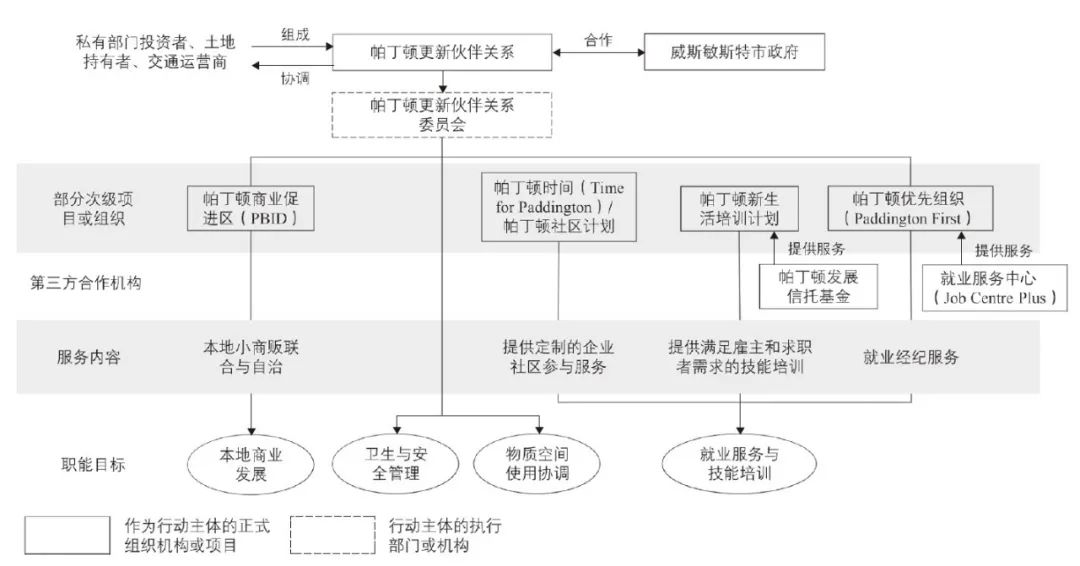

在威斯敏斯特市政府要求下,1988年帕丁顿特别政策区的主要利益相关者(主要是私有部门的投资者、土地所有者和交通运营商)建立了帕丁顿更新伙伴关系(PRP: Paddington Regeneration Partnership),目标是实现帕丁顿地区重建,进行长期管理和促进可持续发展。

图7 以帕丁顿更新伙伴关系为核心的组织结构与经济社会服务供应

英国经验表明,混合用途城市更新是经济发展到一定程度后,随着社会追求更包容、多元的生活方式,城市建设的主要目标从经济增长向宜居性和可持续性转移,城市土地和空间利用方式随之变化的结果。这种变化是可逆的,对土地混合使用的追求通常仅发生在经济发展平稳时期。

混合用途城市更新要求国土空间规划为城市土地利用方案预留较大的灵活调整空间,需要地方规划部门在规划决策中拥有较大的自由裁量权,因而也需要额外的权力监管制度。目前中国的规划体系中涉及公众参与的环节越来越多,但由于缺乏反馈机制、参与节点滞后等原因,大多数公众参与实践停留在“告知”或“征询”层面。而随着产权保护制度的完善,原业主的意见对城市更新方案能否实施具有决定性作用。在此基础上,一线大都市开始出现以原业主群体为主导、社会力量参与、地方政府和市场力量配合的更新模式,特别在微更新层面已有相关制度建设。但是,对于涉及土地产权变化的拆除重建式更新,原业主的利益与社区建设的目标并不统一,仅以物业所有权利为基础的社区参与主体认定往往导致更新实施受制于原业主和市场主体的利益索取,使得混合用途在高强度赔付背景下难以顾及。

中国目前的土地制度保证了地方政府的规划政策对土地投资市场有较大的影响力。这既是确保关键战略地区城市更新实施的制度优势,也导致政府主导的更新项目往往因缺乏对市场动态的判断和回应而使更新地区无法实现预期的经济贡献。

混合用途的城市空间既可能因为多元群体间的空间使用冲突或隔离而产生负外部性,也可能因为丰富多彩的生活和工作环境而整体上增加对资本和年轻人群的吸引力。因此,土地开发后的城市微观空间治理也是混合用途更新实践的重要组成部分,有效的基层治理是混合用途更新的预期经济社会价值得以实现的重要前提。

对比英国的实践,中国城市基层治理相对缺乏社会主体自治。尽管近年来各地都在探索基层治理创新,许多城市构建了基层网格化管理体系,在微观层面整合多种空间功能的治理,但在实践中仍然以自上而下的行政控制为主,既导致基层组织的自治空间被压缩,也往往让基层工作人员承担超负荷的治理工作。这种微观空间治理模式无法有效应对混合用途开发可能制造出的更加多元的复合空间的治理。

设计先行和混合控制——旧金山区划中商业用地类型演变解析、特色和启示

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 英国混合用途城市更新的制度支持与实践策略【2024.2期】

规划问道

规划问道