写在前面

公共交通资源配置公平性对促进以人为本的社会可持续发展及城市公共服务均等化具有重要意义。以老幼人口密集的广州市主城区为例,运用基尼系数、改进潜能模型与双变量空间自相关分析等方法,从整体和局部层面探讨老幼群体公共交通资源配置公平性。结果显示:广州市主城区公共交通资源配置整体处于不公平的状态;可达性较好的格网分析单元多分布于城市轨道交通沿线以及人口分布稀疏的黄埔区和番禺区;从儿童的公共交通供需平衡情况看,需求高、供给低的区域主要分布在天河区、白云区以及黄埔区的城中村和居住区附近;而对于老年人,需求高、供给低的区域集中分布在荔湾区和海珠区。最后,从区域间公共交通资源均衡配置、公共交通系统优化、适老与适幼化公共交通服务完善3方面提出优化策略。

柴蕾

广州大学地理科学与遥感学院 在读硕士研究生

研究背景

截至2020年底,中国60岁及以上人口占总人口的比例首次超过0~14岁人口比例[1],少子化和老龄化问题突出[2],儿童与老年人成为城市建设发展的重点关注对象。作为城市建设发展的重要服务资源,公共交通的资源配置关系居民上学、就医等参与社会经济活动的机会,是落实就近可及、普惠公平的“一老一小”服务的关键所在[3]。因此,老幼群体公共交通资源配置的合理性对推动城市公共服务设施均等化[4]和以人为本的社会建设具有重要的意义。

城市交通公平是评价城市交通资源配置合理性的重要指标,许多学者关注交通公平领域并积累了一定研究基础。国外早期研究主要围绕建立合适的公共交通资源配置评价指标展开,例如公共交通可达性水平(Public Transport Accessibility Levels, PTAL)指数模型、缓冲区模型等。随着国外开源数据库的建立与相关分析技术的发展,交通公平性研究逐渐走向定量化和精细化,使用供给指数或可达性指标进行公平性评价的研究取得了长足发展[5]。此外,国外早期研究主要侧重于全民或单一社会经济属性群体的公共交通公平性,后来部分学者开始对比分析不同特征群体的公共交通公平性[6-8],并提出针对弱势群体公共交通不公平的解决办法。而国内对公共交通公平领域的研究起步较晚[9],多数研究停留在对公平性评价指标或全部人口的公平性探索上[10-12],较少统筹整体和局部层面的公共交通供需来评价老年人和儿童等弱势群体出行的公平性,难以全面辨析弱势群体公共交通出行的不公平区域及成因。同时,在开展空间可达性分析时,已有研究大多以区县、街道、社区或居住区[9-10, 13-14]为基准单元,较少采用格网尺度,评价的精确度及有效度亟待提高。

本文以老幼人口密集的广州市主城区为例,综合考虑公共汽电车和城市轨道交通出行方式,从纵向公平视角全面分析老年人与儿童两类弱势群体出行的公共交通资源配置公平性,基于城市公共交通服务的供需平衡特征识别资源配置的不公平区域及成因,进而为可持续公共交通网络规划及相关政策制定提供依据。

公共交通公平性研究概述

实现交通公平是可持续发展的重要内容[15]。自20世纪90年代末以来,国外学者开始关注特定社会群体的出行与社会排斥问题[16],将交通公平性的探讨主要分为横向公平(horizontal equity)与纵向公平(vertical equity)[15]。横向公平强调为每个人提供平等的出行机会,通常采用基尼系数和洛伦兹曲线进行分析;纵向公平强调交通设施的空间配置与不同社会群体需求之间的差距,提倡交通服务偏向弱势群体[17-18]。例如R. Camporeale 等[7]认为从公共交通系统规划阶段就应考虑弱势群体需求,提出一种包含候选路线集和最优候选路线集的公共交通网络设计方法,并以意大利莫尔费塔市(Molfetta)为试验区,实践结果表明该方法确保每个人都能获得更好的交通服务。为了应对人口老龄化问题,E. Papa 等[8]将老年人划分为>65~70岁、>70~75岁、>75岁3个年龄段,提出一种基于GIS的方法分析老年人公共交通可达性,并以人口密度高、城市结构复杂的意大利那不勒斯市(Naples)为例开展研究,支持城市政策与规划战略制定。Chen Y.等[6]以加拿大埃德蒙顿市(Edmonton)为例,通过计算公共交通供需差距指数,从可持续发展的角度分析老年人公共交通公平性。

中国学者对交通公平领域的研究关注较晚。随着城镇化进程的快速推进,部分大城市的社会空间分异现象日益加剧[19-20],有关交通配置的社会公平研究才逐渐兴起。其中,可达性是衡量公共交通及社会资源配置公平性的重要指标[11],常用的可达性度量方法包括比例法[21]、最近距离法[22]、基于机会累积的方法[23]、潜能模型法[13]和两步移动搜索法[24]等。近年来,可达性被广泛应用于各类资源配置公平性的评估中,很多研究通过可达性或建立其他公平性测度方法分析区域交通的整体公平性。例如陈方 等[17]以昆明市52个住宅小区为例,考虑交通区位、交通方式与出行群体的差异,计算不同交通方式可达性并构建不同收入群体交通公平性测度方法。戢晓峰 等[11]基于欠发达地区城市公共交通底线公平的目标,建立了公平性测度指标体系,并以云南省为例分析城市公共交通底线公平的空间分异特征。李旻芮 等[9]从横向公平的角度综合考虑多种公共交通方式,构建交通服务水平指标模型,利用基尼系数对厦门市公共交通空间公平性进行实证研究。也有少数学者从局部层面关注公共交通的公平性评价与具体差异分析,例如李博闻 等[12]基于1 000 m格网从整体与局部两种尺度切入,提出基于空间公平的公共交通服务评价框架,并以深圳市公共交通系统为例展开实证研究。

可以发现,中国已有研究仍然以全民或单一社会经济属性群体的整体公共交通公平性为主,缺乏对不同弱势群体的探讨。由于生理、能力等因素限制,弱势群体出行对公共交通的依赖性较高,在交通资源获取上常处于弱势地位,易造成典型的交通不公平现象。因此,从纵向公平视角探讨弱势群体的公共交通资源配置情况,有助于提高城市公共服务规划公平性、保障弱势群体权益。

研究区域与数据

1

研究区域概况

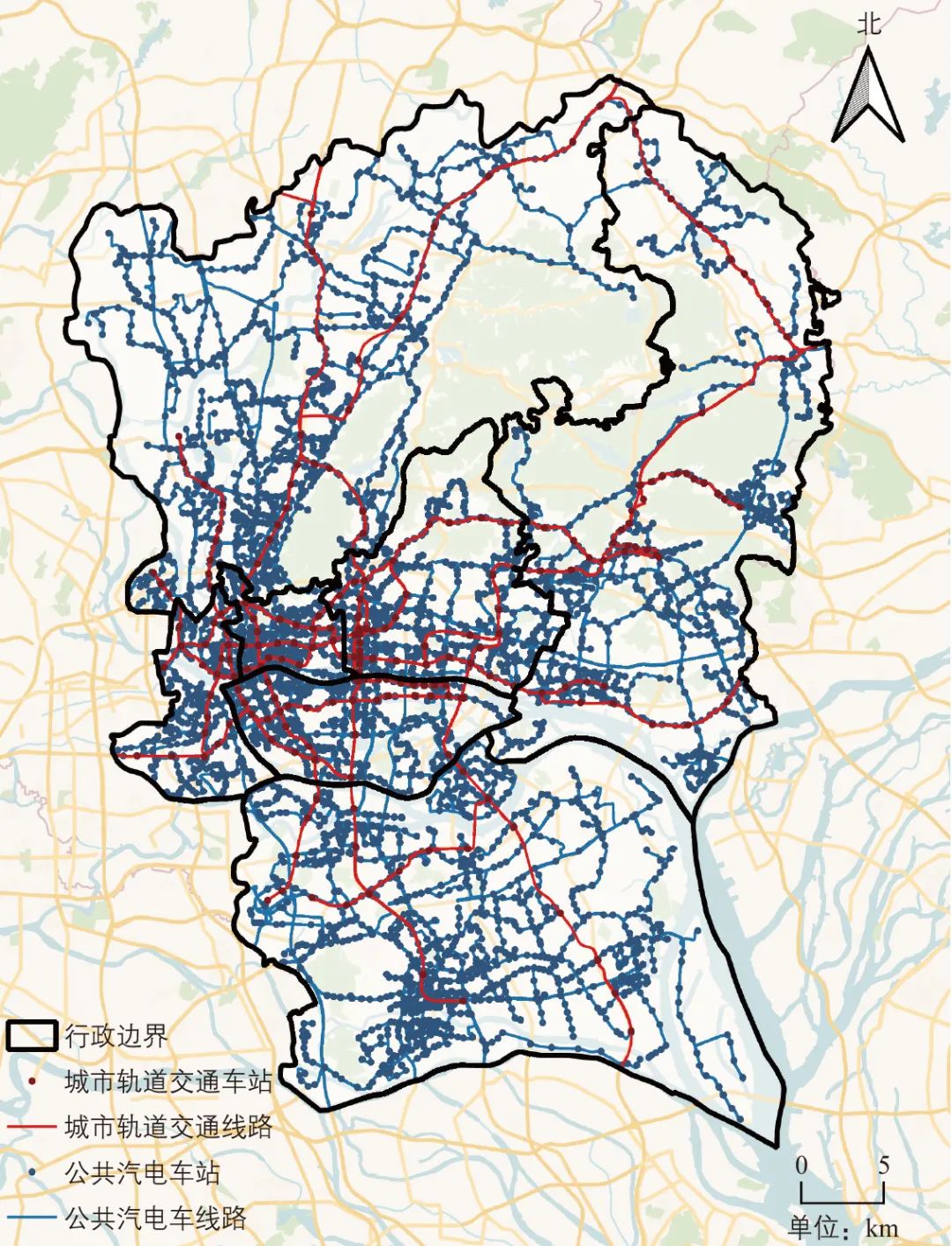

根据《广州市城市总体规划(2017—2035年)》,广州市主城区包括荔湾区、越秀区、天河区、海珠区、白云区北二环高速公路以南、黄埔区九龙镇以南、番禺区广明高速公路以北在内的区域。截至2019年底,主城区60岁及以上的老年人口和18岁及以下的儿童人口分别占主城区总人口的20.04%和19.57%[25]。主城区内老幼分布密集、老龄化问题突出,是探索老幼群体公共交通出行问题的典型区域。因此,本文以广州市主城区为例,基于行政边界完整的原则,选取荔湾区、越秀区、天河区、海珠区、白云区、黄埔区和番禺区7个二级行政区作为研究区域(见图1),开展面向老幼群体的公共交通资源可达性与公平性分析。

图1 广州市主城区及公共交通网络分布

资料来源:根据中国标准地图和从高德地图获取的公共交通车站与线路数据绘制。

2

数据来源与处理

老幼人口数据

2.1

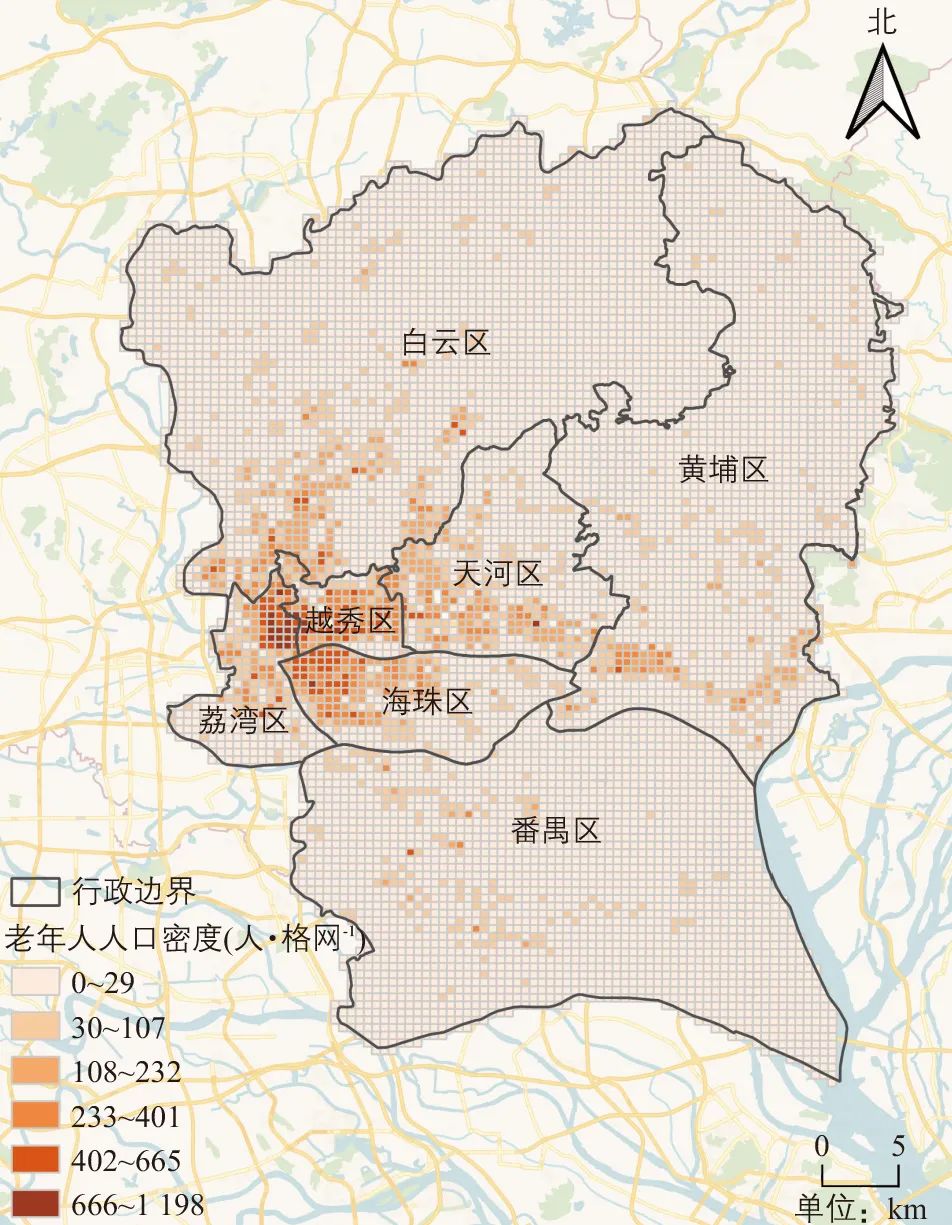

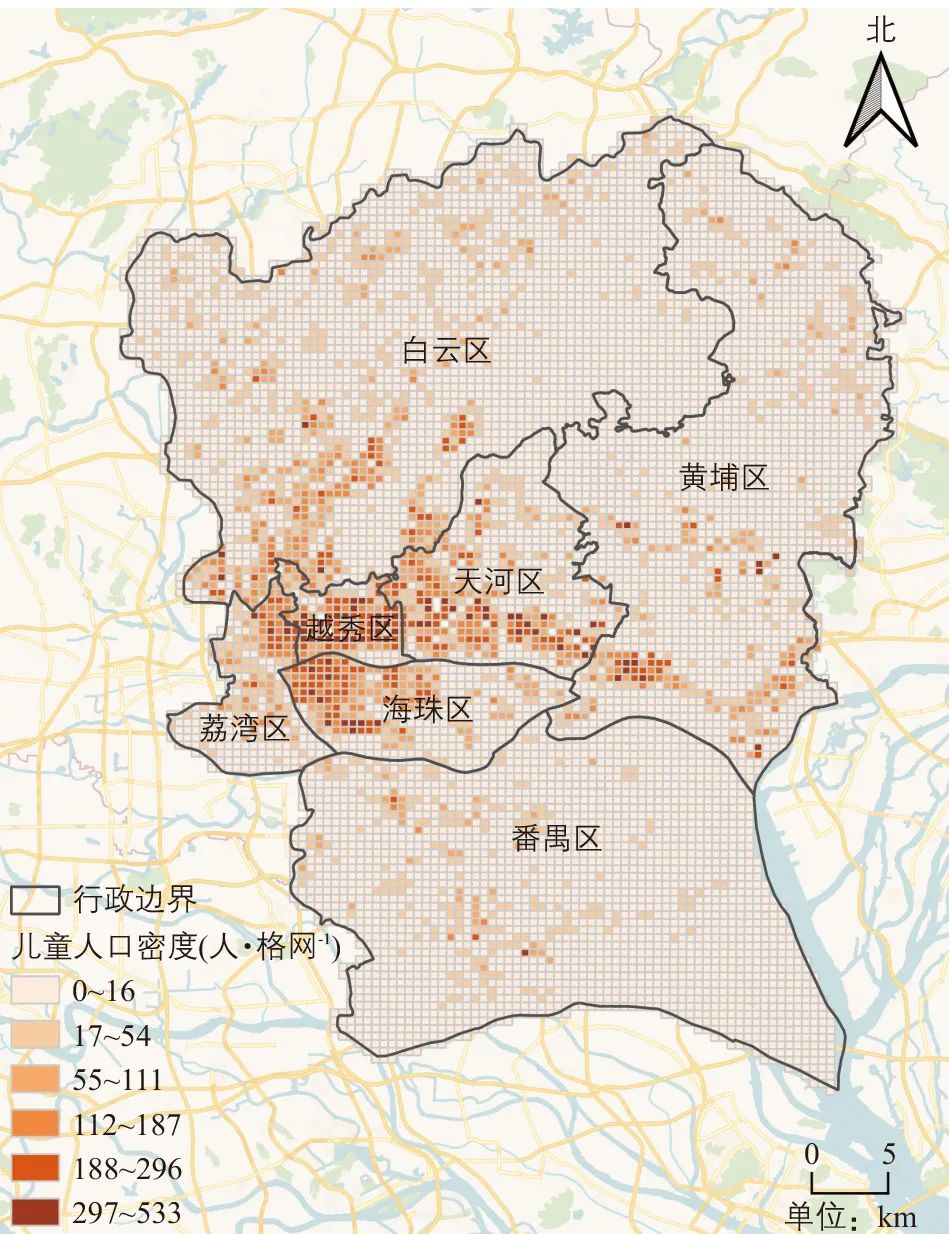

人口格网数据来源于2019年12月“四标四实”①实有人口。根据联合国《儿童权利公约》[26]《中华人民共和国未成年人保护法》[27]以及世界卫生组织最新老年人定义和《中华人民共和国老年人权益保障法》[28]的相关规定,确定儿童和老年人的年龄范围为18岁及以下和60岁及以上。同时,考虑到人口数据格网化的尺度适宜性[29],选取500 m×500 m格网作为局部人口分布的基本单元,并将各格网的人口数量聚集到其几何中心来表征公共交通设施的需求点(见图2)。

a 老年人

b 儿童

图2 老幼群体公共交通设施需求点分布

资料来源:根据“四标四实”实有人口数据绘制。

公共交通车站数据

2.2

公共交通车站数据包括2020年公共汽电车站和城市轨道交通车站(含地铁和有轨电车)数据,均通过Python调用高德地图开放API获取。由于同一公共交通车站的上下行站台距离通常在50 m以内[30],本文只取上行线路的沿线车站开展研究。

分别计算公共汽电车与城市轨道交通的供给指数和可达性指数,通过加权求和的方式[20]计算最终的公共交通供给指数和可达性指数。权重确定方法如下:1)根据2020年广州市公共汽电车和城市轨道交通线路数量(944条和18条)和年日均客运量(365.1万人次和657.5万人次)[31],计算得到公共汽电车与城市轨道交通的单位服务能力(年日均客运量/线路数量)分别为0.39万人次/条和36.53万人次/条;2)计算两类公共交通的换算权重值(城市轨道交通单位服务能力/公共汽电车单位服务能力),即1单位城市轨道交通服务能力等同于94单位公共汽电车服务能力;3)在城市轨道交通的相应指数计算结果前乘以权重94,将二者转换至同一衡量体系下进行加和得到最终结果。

研究方法

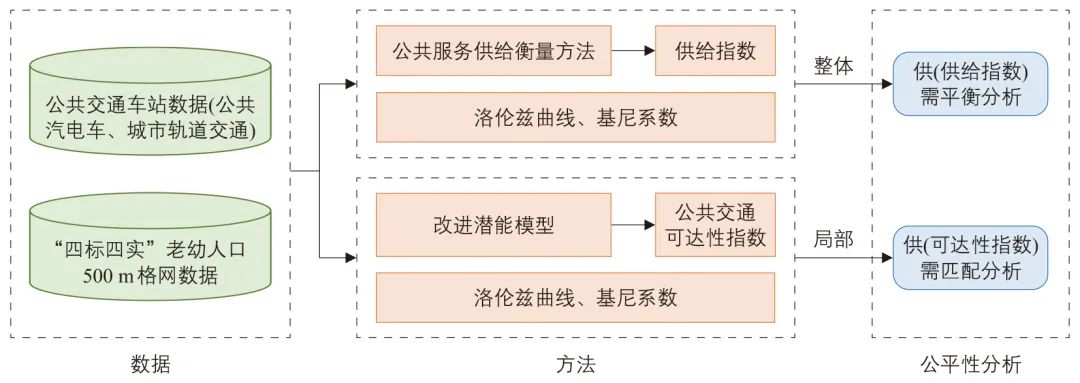

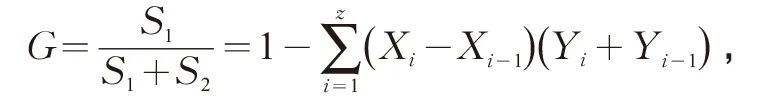

老幼群体公共交通资源配置公平性研究框架见图3。首先采用公共服务供给衡量方法求出公共交通供给指数;在此基础上融合洛伦兹曲线和基尼系数,探讨老幼群体出行的整体需求与供需平衡问题;最后,借助改进潜能模型剖析公共交通的可达性指数,并通过双变量空间自相关分析方法,挖掘研究群体出行的局部供需匹配关系,以达到综合评价公共交通资源配置公平性的目的。

图3 老幼群体公共交通资源配置公平性研究框架

1

公共交通供给指数

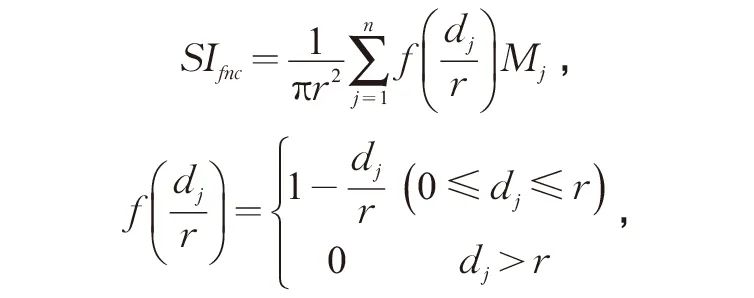

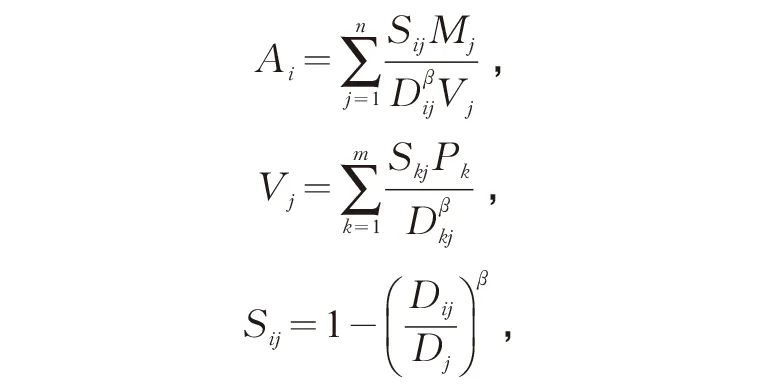

为适应格网研究尺度及公共交通服务使用概率随距离衰减的特点,本文使用文献[12]提出的公共交通供给指数模型计算各格网分析单元的公共交通供给指数。

式中:SIfnc为格网分析单元的公共交通供给指数;n为需求点搜索半径内公共交通车站数量/个;f为距离衰减函数;dj为公共交通车站j到分析单元中心的欧式距离/m;r为搜索半径/m;Mj为车站j的供给能力权重,赋值为公共汽电车站或城市轨道交通车站的经停线路数量/条。

公共交通供给指数计算方法为将格网分析单元的几何中心作为需求点,公共交通车站的位置作为供给点,并以需求点为圆心,按照一定的搜索半径计算圆形区域内所有车站的供给指数之和(见图4)。本文将需求点到格网边的垂直距离(250 m)作为500 m格网分析单元的半径,并考虑公共汽电车站和城市轨道交通车站的最大服务半径分别为500 m和1 000 m[32],最终确定两类车站的搜索半径分别为750 m和1 250 m(格网分析单元半径+公共交通最大服务半径)。

图4 公共交通供给指数计算搜索半径示意

资料来源:文献[12]。

2

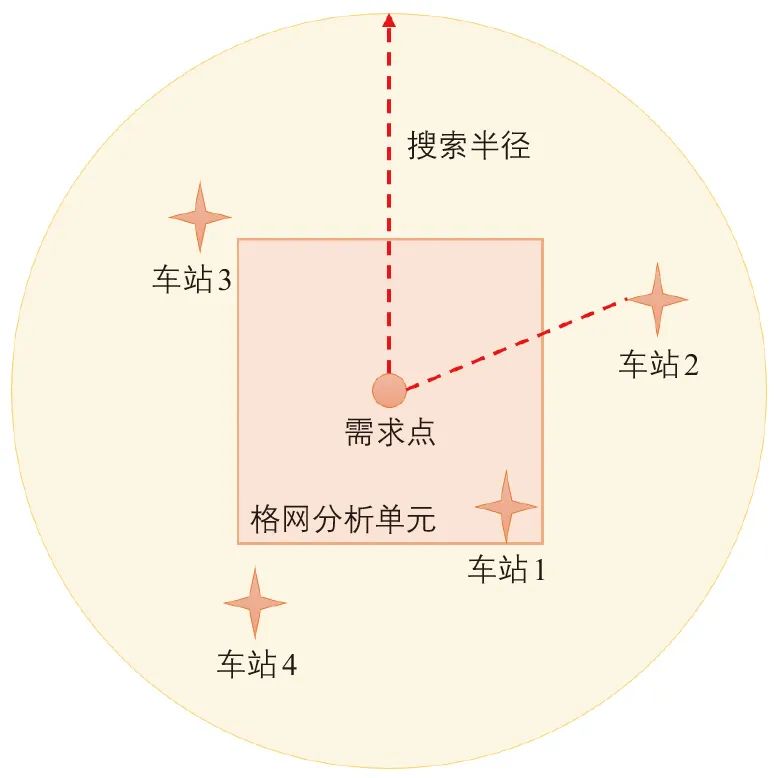

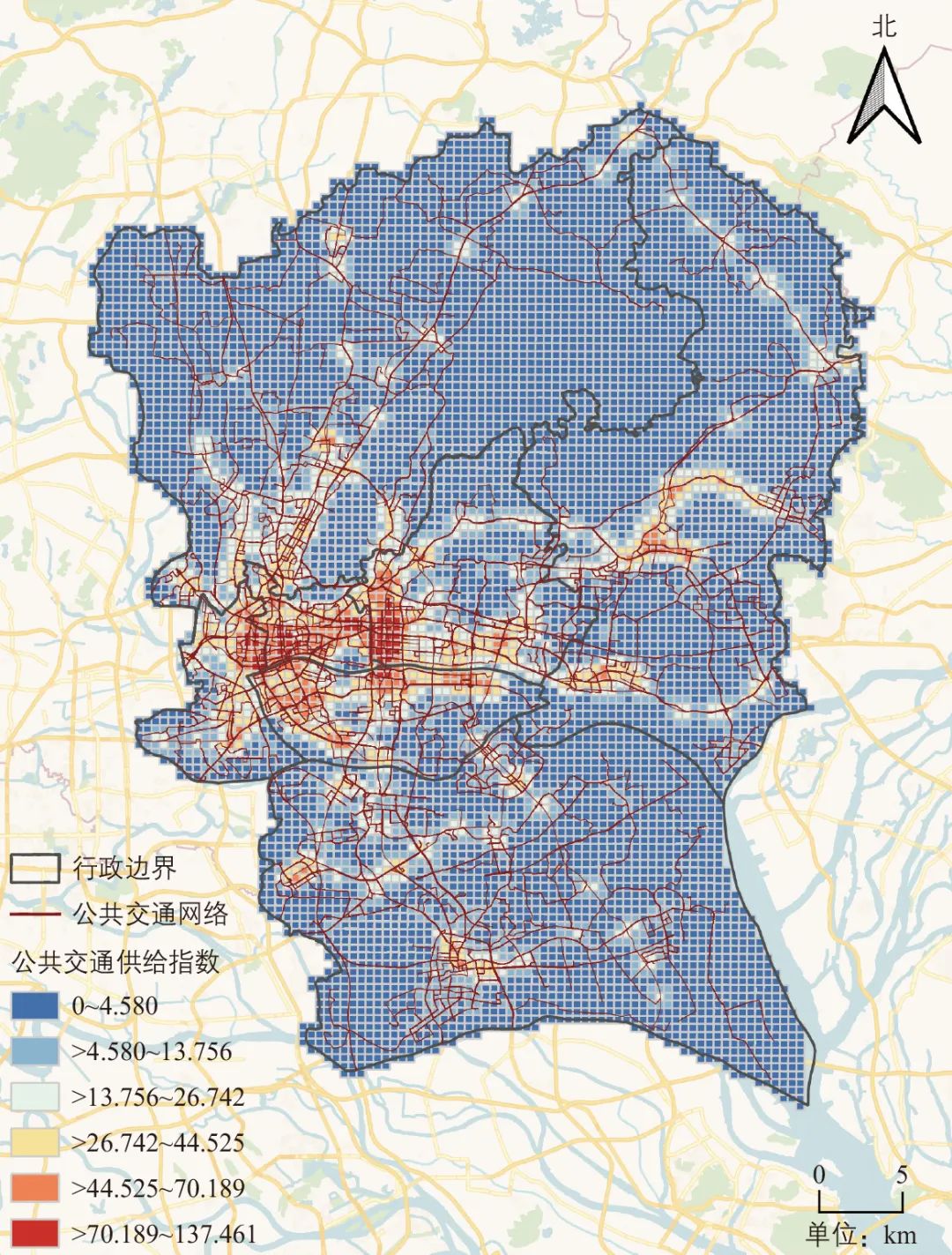

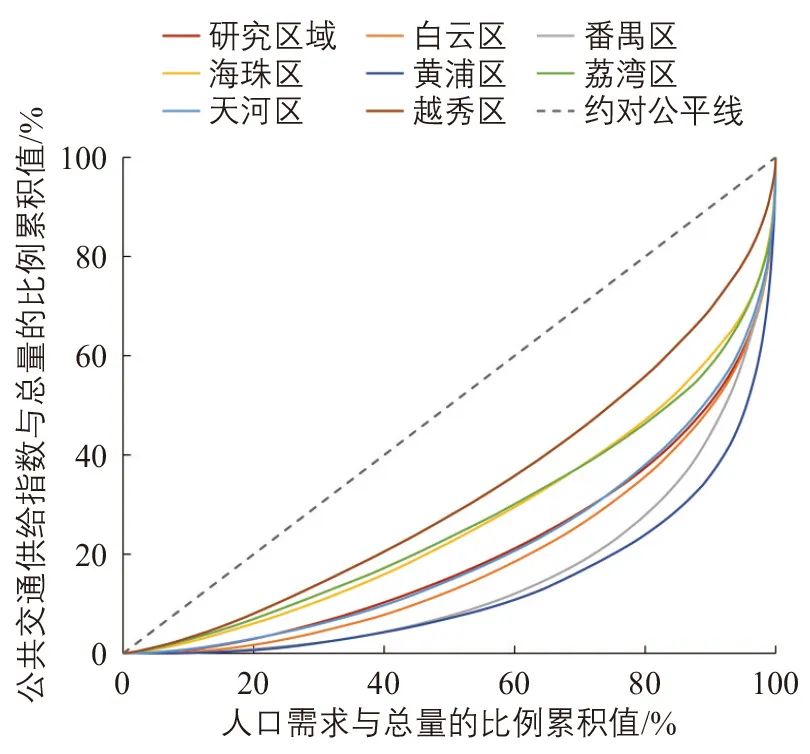

洛伦兹曲线和基尼系数

洛伦兹曲线和基尼系数是衡量资源配置公平性的重要指标。聚焦老幼群体公共交通资源配置公平性,洛伦兹曲线以图像的形式反映公共交通资源在老幼群体中的累积分布情况,基尼系数以数值的形式表征相应的公平程度[18],互为补充。为避免结果出现偏差,先剔除人口数为0的格网分析单元[17],并按照人均享有的资源对各单元从低到高排序。以单元人口比例累积值为横轴、单元人均享有资源比例累积值为纵轴,绘制洛伦兹曲线(曲线弧度越大,资源分配越不平等),求得相应的围合面积,再计算基尼系数。计算公式为:

式中:G为基尼系数;S1,S2分别为洛伦兹曲线与平衡曲线、坐标轴所夹面积;i为格网分析单元编号,代表需求点;z为剔除人口数为0的格网分析单元数量;Xi为格网分析单元人口需求与总量的比例累积值;Yi为格网分析单元公共交通供给指数与总量的比例累积值。G取值0~1,值越小意味着公共交通资源配置越公平。

3

改进潜能模型

潜能模型源于物理学的万有引力定律,是探讨社会、经济空间相互作用的有效方法,常被用于城市公共服务设施的可达性研究[33]。尽管该方法考虑了设施的供给能力及其获取的空间阻抗,但忽略了服务对象数量及设施等级对居民选择的影响。对此,部分学者持续优化,将人口规模因子和居民选择设施的行为纳入考量[34-35],得到改进潜能模型

式中:Ai为需求点i的公共交通可达性指数;Sij为公共交通车站等级规模影响因子,即车站j等级规模对需求点i的影响系数;Dij,Dβij,Dβkj为需求点i或需求点k与车站j的出行阻抗/m,本文采用欧氏距离进行表征,k为需求点i搜索半径内所有公共交通车站搜索半径内的需求点数量,β为需求点i与公共交通车站j之间的出行摩擦系数,鉴于公共交通设施的距离衰减作用较其他设施弱,故此处取1[36];Vj为车站j的人口规模影响因子;m为公共交通车站搜索半径内居民需求点数量/个;Skj为车站j等级规模对需求点k的影响系数;Pk为需求点所在格网分析单元k的人口数/人;Dj为公共交通车站j的搜索半径/m。

4

双变量空间自相关分析

为研究多个变量的空间关系,文献[37]引入了双变量空间自相关分析,用来反映某一区域变量与相邻区域另一变量均值的相关状态,包括高-高、低-低的空间正相关和高-低、低-高的空间负相关,适用于格网尺度下老幼出行需求与公共交通可达性的空间匹配研究[38]。双变量空间自相关分析计算公式为:

式中:Ii,a,b为老幼群体出行需求与公共交通可达性之间的相关性结果;Yi,a为格网分析单元i中属性a的值;![]() 为属性a的均值;δa为属性a的方差;Wig为格网分析单元i,g间的权重矩阵,g为与i相邻的格网分析单元;Yg,b为格网分析单元g中属性b的值;

为属性a的均值;δa为属性a的方差;Wig为格网分析单元i,g间的权重矩阵,g为与i相邻的格网分析单元;Yg,b为格网分析单元g中属性b的值;![]() 为属性b的均值;δb为属性b的方差。

为属性b的均值;δb为属性b的方差。

公共交通资源配置结果分析

1

整体公平性

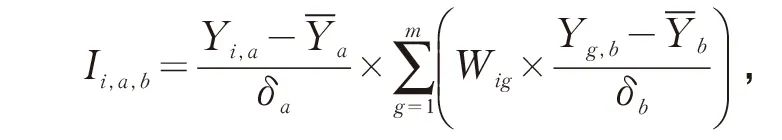

由图5可以看出,公共交通供给指数高值区主要集中在人口分布密集的越秀区、海珠区、荔湾区与天河区。其中,天河区的公共交通供给指数最高,该区承载着居住、金融、科技、教育等重要城市功能。

图5 公共交通供给指数空间分布

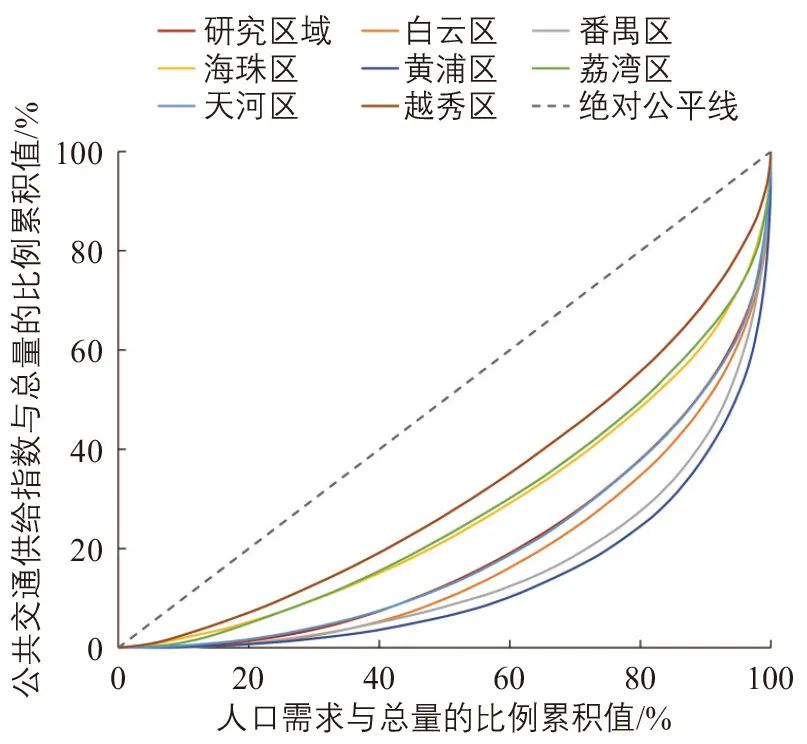

从图6洛伦兹曲线结果可知,在整个研究区内,60%的人口仅能得到约20%的公共交通资源。表1显示儿童与老年人公共交通供给指数对应的基尼系数分别为0.599与0.579,说明研究区域内公共交通资源配置存在不公平现象。对比不同行政区的基尼系数发现,区域间公平性程度呈现出越秀区>荔湾区>海珠区>天河区>研究区域>白云区>番禺区>黄埔区的递减特征。其中,越秀区儿童与老年人的基尼系数分别为0.364与0.351,公共交通资源配置比较合理;荔湾区儿童与老年人的基尼系数分别为0.446与0.451、海珠区儿童与老年人的基尼系数分别为0.455与0.458,公共交通资源配置均衡性较差;而天河区、白云区、番禺区与黄埔区儿童与老年人的基尼系数皆大于0.5,公共交通资源配置最不均衡。

a 老年人

b 儿童

图6 公共交通供给指数洛伦兹曲线

表1 公共交通供给指数基尼系数

2

局部公平性

为精确识别、探究公共交通资源供需不平衡区域及成因,使用改进潜能模型计算格网分析单元尺度公共交通可达性指数,通过几何分类间隔法划分公共交通可达性指数等级并进行空间可视化,进一步从局部尺度探究公共交通可达性分布特征与供需平衡关系。

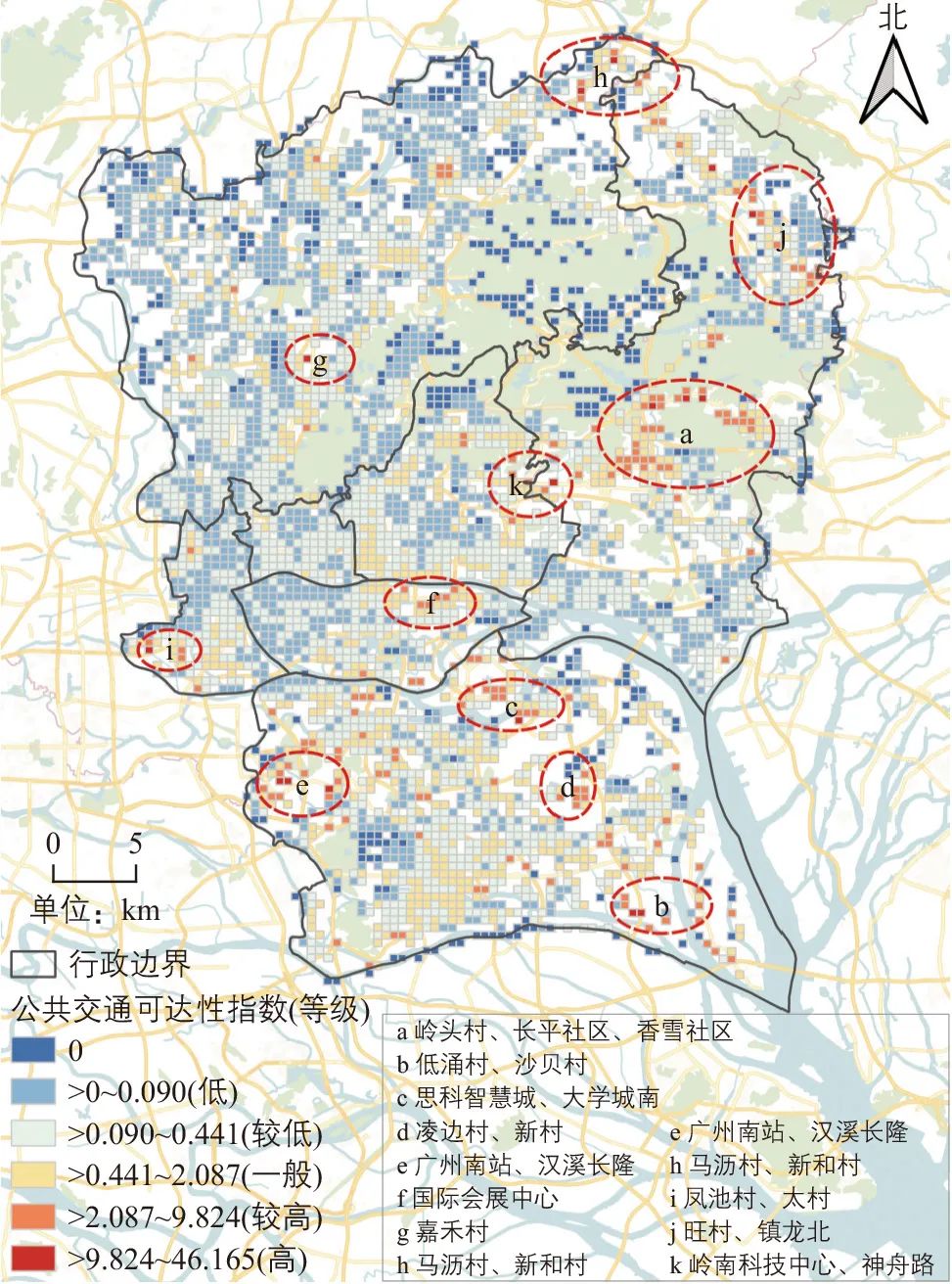

从老年人公共交通可达性指数结果来看(见图7a):可达性指数高和较高的格网分析单元占4.42%,主要沿着公共交通线路分布在荔湾区的凤池村,天河区的岭南科技中心,黄埔区的岭头村、知识城等附近;可达性指数一般的格网分析单元占15.67%,可达性指数较低和低的格网分析单元占68.49%,基本与老年人人口密集区域对应;而在白云区的东北部存在大量公共交通可达性指数为0的单元,主要是由于此处大多为林地与山体,公共交通资源匮乏。

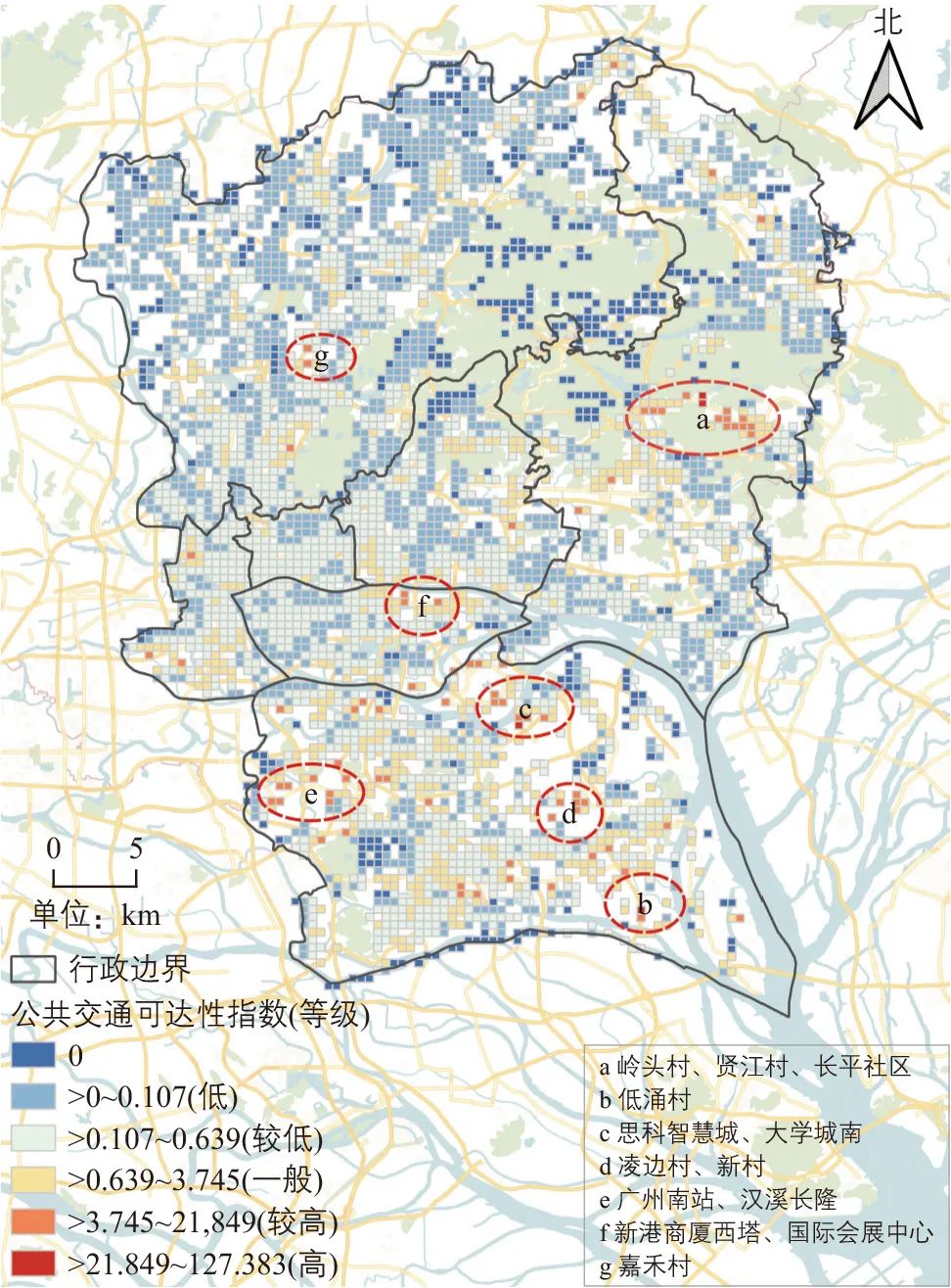

从儿童公共交通可达性指数结果来看(见图7b):可达性指数高和较高的格网分析单元占2.02%,主要分布在黄埔区的贤江村、岭头村,番禺区的思科智慧城、广州南站、汉溪长隆,海珠区的新港商厦西塔、国际会展中心和白云区的嘉禾村等附近,这些区域周围分布着城市经济与文化休闲功能显著的建筑,儿童人口密度较低,且基本处于城市轨道交通附近;可达性指数一般的格网分析单元占12.69%,零散分布在各个行政区,基本位于公共交通线路附近;可达性指数较低和低的格网分析单元占比最大,为73.48%,荔湾区、越秀区、海珠区与天河区分布较多,虽然这些区域的公共交通供给能力较好,但是作为承载着城市核心功能的区域,由于人口聚集严重,公共交通承载压力过大。

a 老年人

b 儿童

图7 公共交通可达性指数格网分析单元分级

3

供需平衡特征

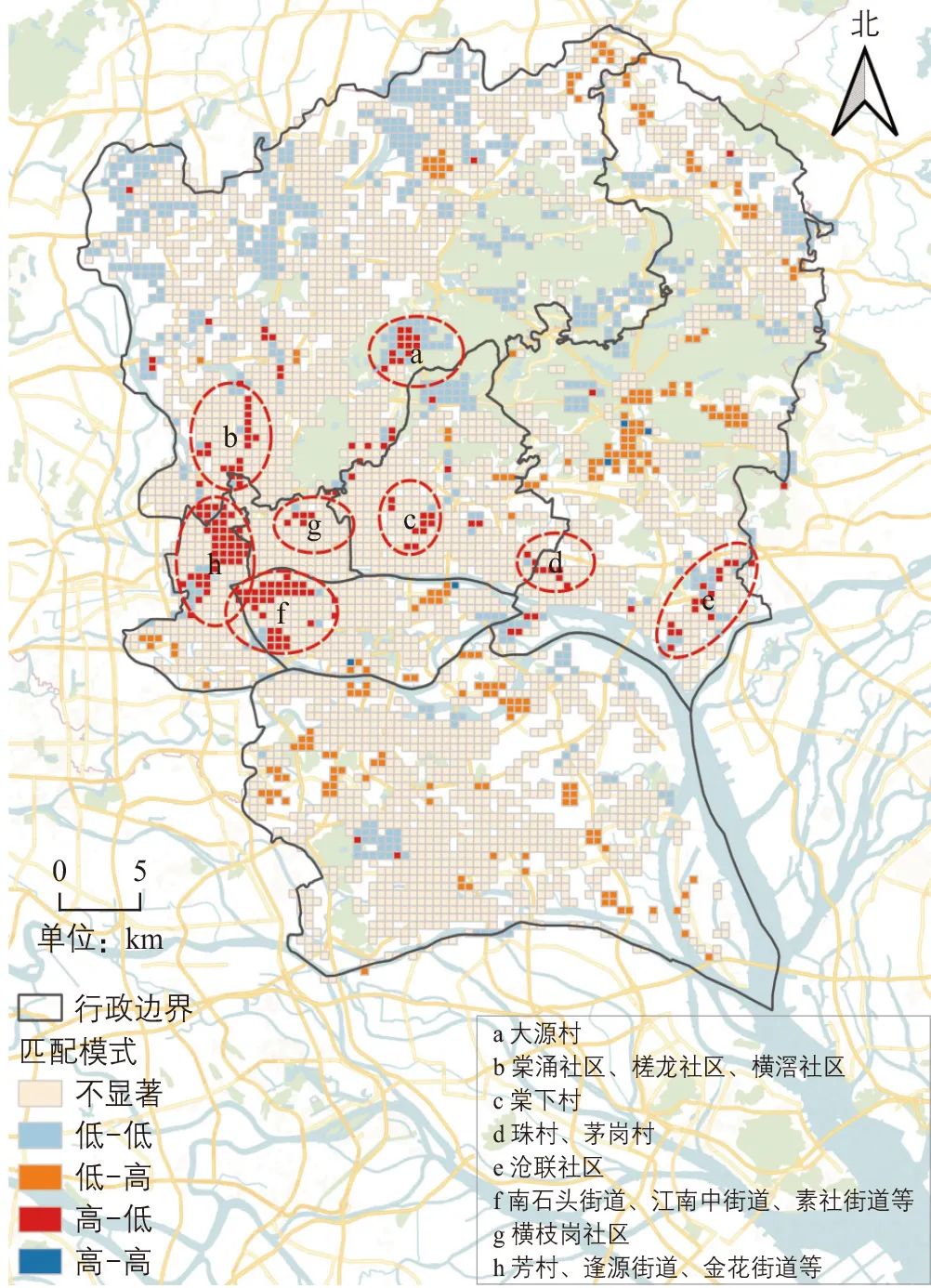

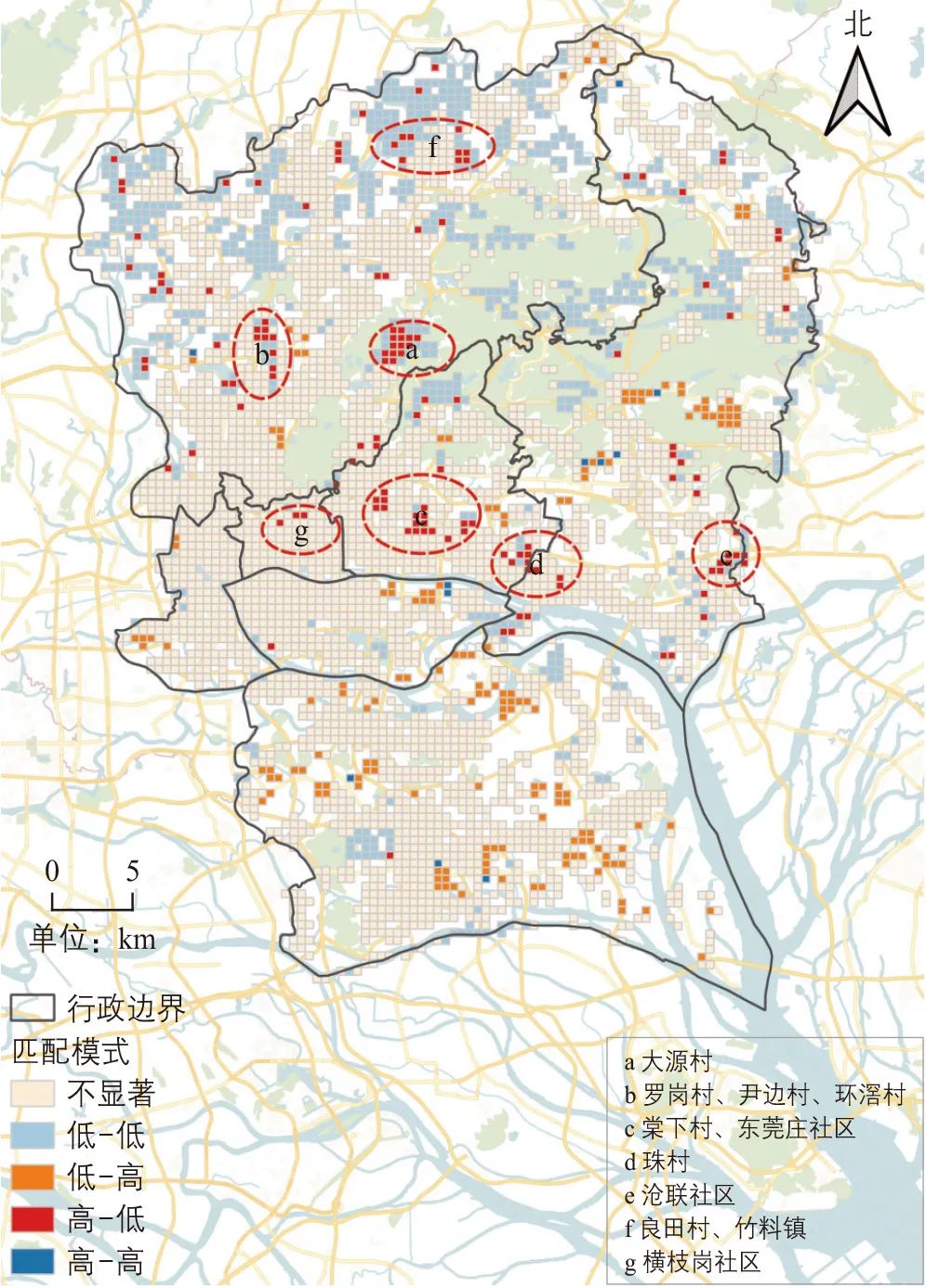

在0.05的显著性水平上,分别针对老年人和儿童进行需求水平(各格网分析单元的人口数量)与公共交通可达性水平之间的双变量空间自相关分析,结果如图8所示。不显著表示格网分析单元需求水平与公共交通可达性水平适中,匹配度较好[29],高-高表示需求水平与公共交通可达性水平都高,低-低表示需求水平与公共交通可达性水平都低,高-低表示需求水平高但公共交通可达性水平低,低-高表示需求水平低但公共交通可达性水平高。整体上公共交通可达性的供需匹配度良好,存在少部分供需失衡的格网分析单元。

a 老年人

b 儿童

图8 公共交通可达性与居民需求水平匹配模式

从老年人的公共交通供需角度看,高-低聚集区域相对集中分布在荔湾区和海珠区,该区域功能要素复杂,并处于老年人高密度居住区,有限的公共交通资源无法满足老年人出行需求,造成了不公平现象的产生;低-高聚集区域基本分布在老年人口密度低的城市轨道交通线路周围。

从儿童的公共交通供需角度看,高-低聚集区域主要有中部、东部和北部3处:中部分布在天河区的珠村、棠下村以及棠下向西延伸至华南师范大学之间的住宅区附近、越秀区的横枝岗附近;东部分布于黄埔区的沧联社区附近;北部分布在白云区的大源村、罗岗村等附近。这些区域儿童人口密度较大,但公共交通资源配置有限,产生了供需不匹配关系。例如白云区的大源村是广州市最大的城中村,距离地铁3号线较远,村中的大量外来务工人口加剧了高密度人口对有限公共交通资源的竞争。其次,低-低聚集区域主要位于研究区域的外围城区,多为城市未来发展区或未开发区域,公共交通可达性与儿童需求水平均较低。此外,低-高聚集区域主要位于天河区的奥体路,海珠区的国际会展中心,番禺区的思科智慧城、亚运城等附近,这些区域分布着大量具有文化休闲、经济发展等非居住性质的建筑,空间上接近城市轨道交通,但儿童人口密度低,因此形成了高供给低需求的现象。

公共交通资源配置优化策略

1

实现公共交通资源配置的区域均衡

广州市主城区城市轨道交通网络布局呈现由荔湾、越秀、海珠和天河四区向白云、番禺和黄埔三区延伸的放射形态。由主城区公共交通公平性评价结果可见,不同行政区之间差距较大,表现为越秀区、荔湾区、海珠区和天河区公共交通公平性高于研究区域,而白云区、番禺区和黄埔区公共交通公平性低于研究区域。针对区域间公共交通资源配置差距较大的情况,建议在白云区、番禺区和黄埔区的居住区附近增设多条公共汽电车线路,优化与城市轨道交通间的接驳能力,实现公共交通服务在外围城区的全面覆盖。此外,由于城市轨道交通更便利于长距离出行,宜通过延长城市轨道交通线路,满足远离城市中心区域的老幼群体出行需求,例如2023年开工的广州地铁8号线北延段将使白云区西北部居民的出行更加便捷。

2

优化公共交通系统

公共交通可达性指数较高的格网分析单元主要分布于黄埔区、番禺区,并且多位于城市轨道交通车站周围且老幼人口密度较低的区域。公共交通可达性指数较低的格网分析单元在各区均有不同程度的数量分布,例如老幼人口高度密集的越秀区、荔湾区东北部、天河区西南部以及海珠区西北部区域,具有大量的低可达性指数分布单元。交通条件的提升可有效提高可达性水平,因此需要进一步优化这些区域的公共交通系统。例如在上述承载城市功能要素过多的越秀区、荔湾区和天河区,通过调整公共交通发车频次、改造老旧城市道路提升公共交通可达性水平。另外,应重点关注越秀区与荔湾区的老旧居住区以及天河区中部的城中村,加强该区域居住区与公共交通车站之间的连通性。

3

完善供需不平衡区域的适老与适幼化公共交通服务

公共交通系统建设通常考虑总体人口密度而忽略对老年人与儿童的特殊考虑,应根据对老幼群体公共交通供需平衡特征(见图8)的针对性分析改善适老与适幼化的公共交通服务,保障老幼群体出行权益。在格网分析单元层面,应基于高需求、低可达性区域,例如天河区的珠村、棠下村等城中村,白云区的大源村、罗岗村等儿童公共交通资源配置不公平的区域,荔湾区的芳村、海珠区的江南中街道、天河区的棠下村等老年人公共交通资源配置不公平的区域,建设适宜老幼群体出行的步行空间,增强与公共交通系统的衔接。此外,应为老年人与儿童合理配置安全舒适的无障碍交通设施,提升老幼群体的出行机会与社会参与。

写在最后

本文基于“四标四实”实有人口和公共交通车站数据,采用基尼系数、改进潜能模型与双变量空间自相关分析方法,从整体和局部层面探讨了老幼群体公共交通资源配置公平性,精准辨析供需不平衡区域及成因。评价结果显示:1)广州市主城区公共交通资源配置整体处于不公平的状态,各行政区中,除越秀区以外,其余各区均存在不同程度的不公平情况。2)公共交通可达性水平较好的格网分析单元多分布于城市轨道交通沿线以及人口分布稀疏区域的黄埔区和番禺区。相比之下,人口分布密集的越秀区、荔湾区、天河区等公共交通可达性水平较差。3)从公共交通资源配置的供需平衡特征分析来看,虽然整体上匹配态势良好,但仍存在部分区域处于需求高、供给低的情况,例如天河区、白云区和黄埔区的部分城中村与居住区附近,以及荔湾区的东北部和海珠区的西北部。

尽管本文综合考虑了公共汽电车和城市轨道交通两类公共交通资源配置及其承载能力差异,但是在可达性指数及供给指数的计算过程中采取的以车站经停公共交通线路和欧式距离作为供给能力权重和出行阻抗的方法,忽略了人的真实移动轨迹以及其他影响公共交通供给能力的因素。另外,两类公共交通方式之间的权重确定方法有待进一步优化,例如使用运营里程替代线路数量等。本文主要关注静态人口出行的公共交通公平性,未来可结合大数据对动态人口的公共交通公平性进行探索研究。

注释:

①“四标四实”指广州市公安部门城市数字化治理专项行动,“四标”即一张标准作业图、一套标准建筑物编码、一个标准地址库和一张标准基础网格;“四实”即通过入户走访、外业调查的方式,核准实有人口、实有房屋、实有单位和实有设施。

《城市交通》2024年第1期刊载文章

作者:柴蕾,陈澄静,

高枫,庄财钢,李少英

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024058期

编辑 | 王海英 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):柴蕾∣广州市老幼群体公共交通资源配置公平性研究

规划问道

规划问道