1

背景

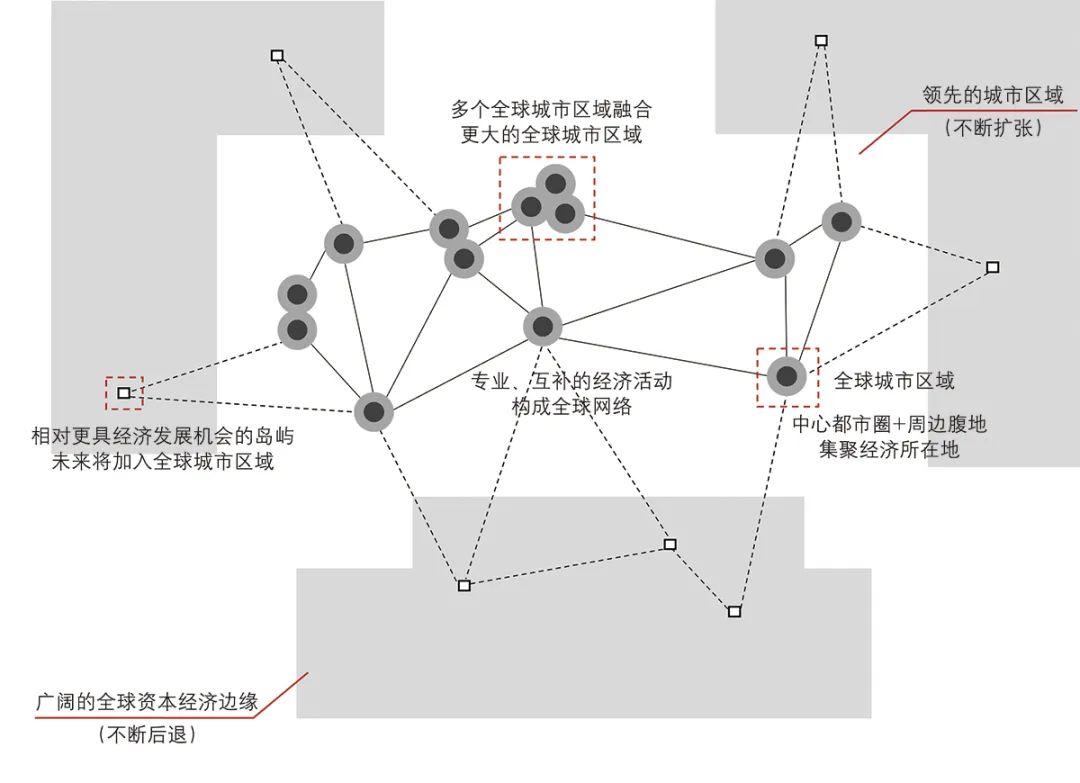

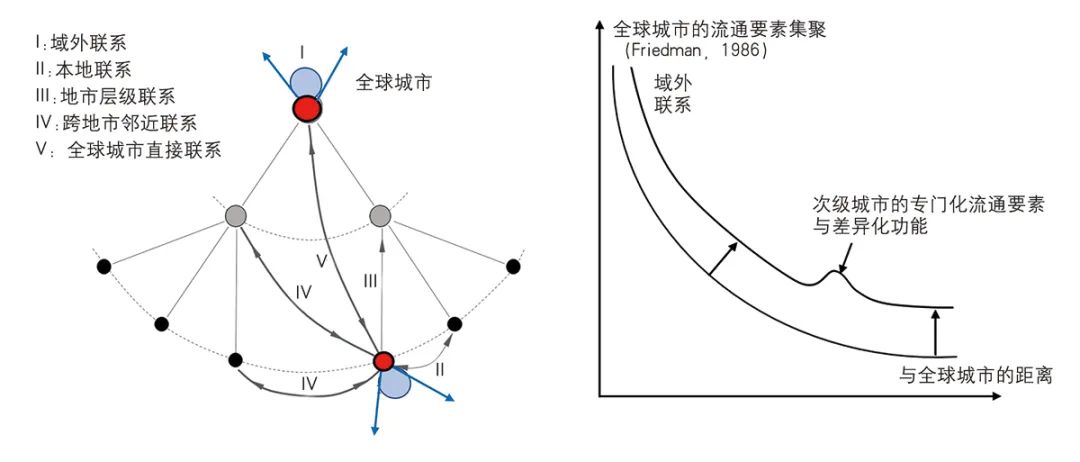

网络社会的崛起引发了世界范围内经济、社会、空间全方面革命性的改变,全球经济结构数字化转型成为世界发展的主要趋势之一,其影响效应正在社会经济活动的各种领域中扩散,成为推动城市经济发展的重要动力。信息和交通变革引发跨尺度的地域劳动分工,全球人口日益向大都市区集中,霍尔结合其早年的亚洲巨型城市研究,针对欧洲多中心大都市开展实证分析;斯科特则将全球城市理论扩展到区域范畴,辨析发达经济的空间组织模式,建构了资本地理异质性的全球城市区域理论模型(图1)。进一步地,数字技术作为商品和服务生产的投入要素,借由高技能人力资源而不断提升国家生产效率及经济增长。然而,在全球科技贸易变革的大背景下,数字变革和创新驱动的地方适应性和技术吸收机制尚不明晰。

▲ 图1 | 资本地理异质性的全球城市区域

资料来源:SCOTT A J. Global City-Regions: Trends,Theory,and Policy[M]. Oxford: Oxford University Press,2001。

2

我国数字领域的区域协调问题

2.1 区域数字鸿沟共性问题

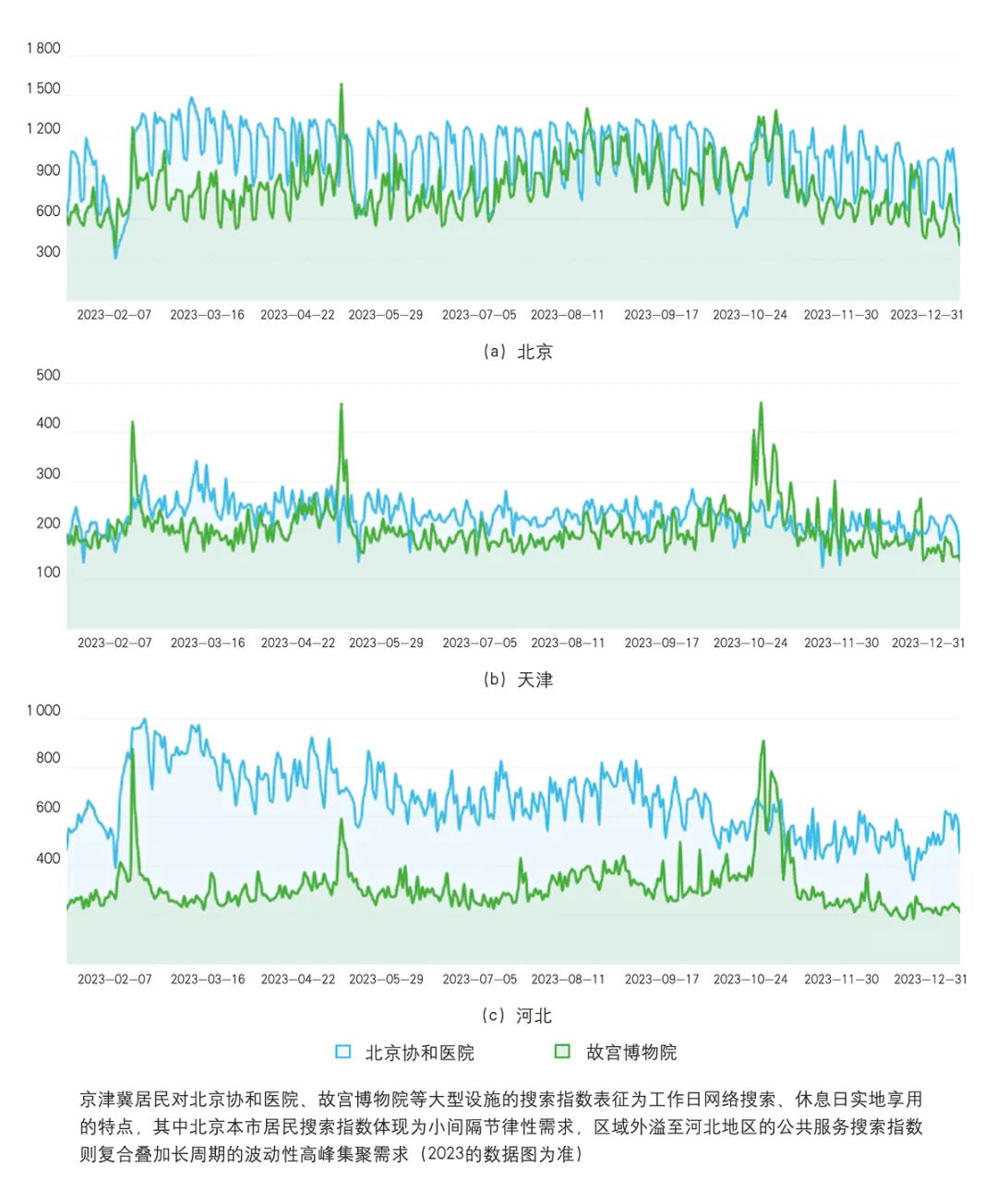

一是数字基础设施存在区域壁垒。我国区域基础设施供需布局仍然存在结构性失衡问题,东部城市创新能力强,但算力基础设施资源紧张;中西部城市能源和算力资源丰富、劳动力和能源价格较低,但缺乏数字应用场景。二是数字经济非均衡发展。受区域空间极化因素影响,地区间数字经济发展差异和中小企业数字资源获取受限等问题仍然存在,大城市数字服务普遍自给水平好,中小城市所需数字服务主要依赖大城市。三是数字公共服务分化态势突出。现实中地理邻近性约束形塑了互联网搜索引擎中的时空差异(图2)。结合区域公共服务分化与城乡二元化现象,数字公共服务面临着区域服务质量差异化、合作互通有障碍、跨域联动成本高、数据监管不足等难题。

▲ 图2 | 京津冀地区大型公共服务设施百度关注指数时间序列

▲ 图2 | 京津冀地区大型公共服务设施百度关注指数时间序列2.2 不同尺度的区域数字资源特征

宏观区域方面,东部地区数字经济优先发展,东中西部地区数字基建差距较大。城市群方面,大城市数字基建集聚发展,中小城市数字经济发展水平较低。城乡区域方面,城市中心区数字资源较集中,乡村数字化水平有待提高。

3

区域网络引领地方发展的一般机理

3.1 网络外部性成为新的区域动力

长期以来,集聚经济是大都市区发展的理论基础,即聚集的正向外部性产生规模报酬递增效应,并在厚实市场、联系效应、知识溢出和纯外部经济性下形成中心城市的集聚增长。

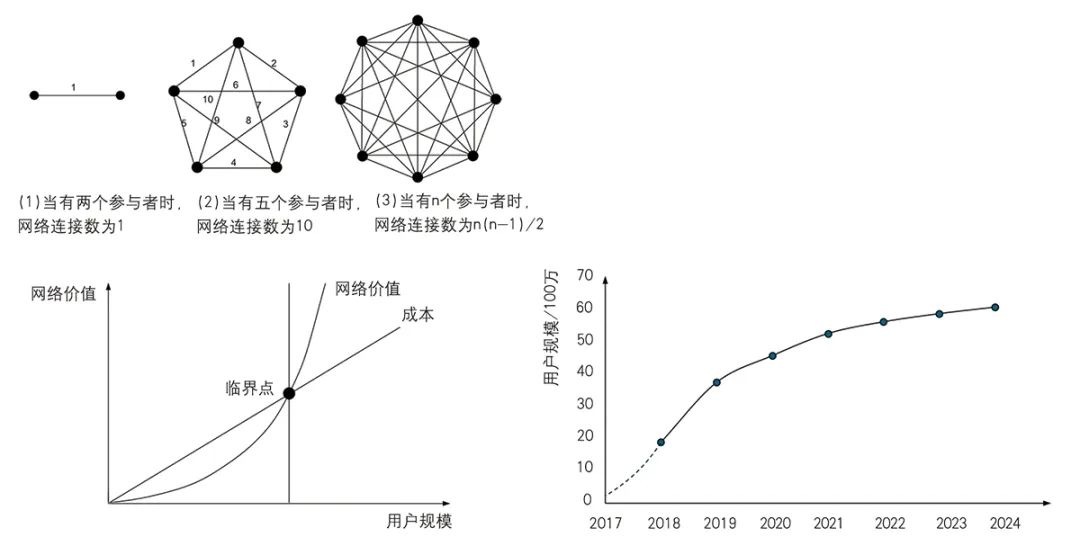

随着网络社会的崛起,城市发展从依靠资源禀赋转向链接外部世界的连通便利性,网络外部性及其借用规模理论为中小城市的发展动力提供了新视角。普适性的理论视野中,卡茨认为网络外部性是用户规模经济的源泉,网络价值与参与主体数量表现为二次方关联的正向促进作用,即梅特卡夫原则。互联网环境叠合交通支撑与知识溢出效应,中小企业利用邻近发达城市企业的“借用规模”效应可促进企业增长和促进企业功能联系增加。

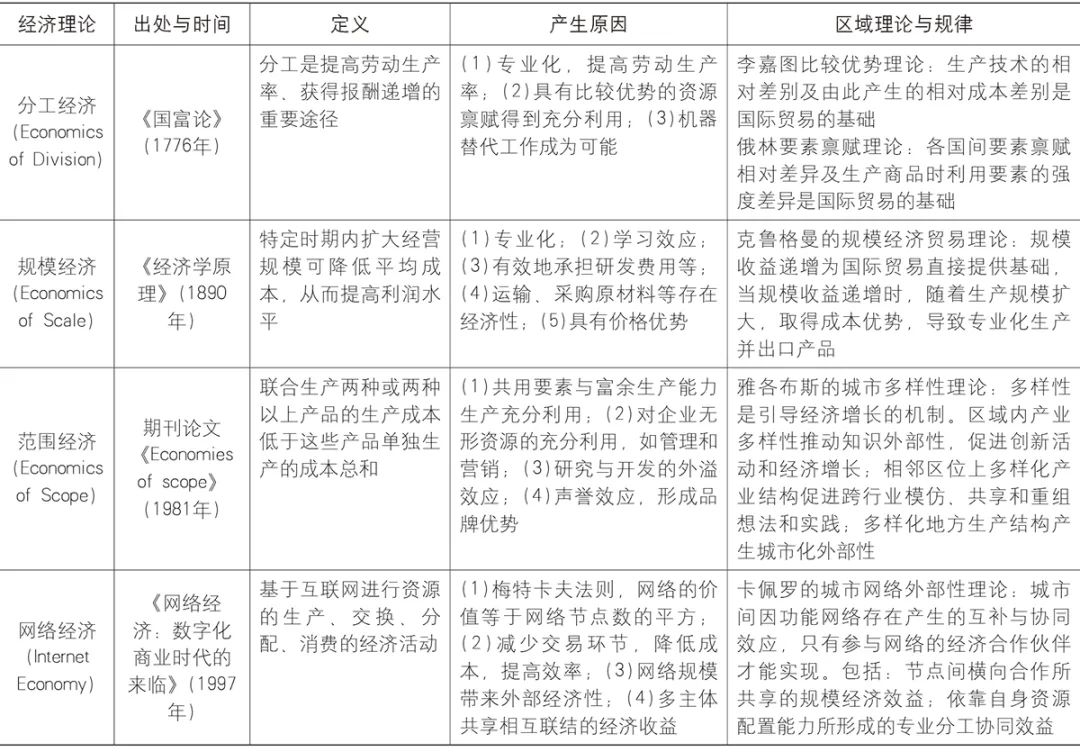

3.2 范围经济与网络经济

▲ 表1 | 传统经济理论与新兴经济理论

▲ 表1 | 传统经济理论与新兴经济理论

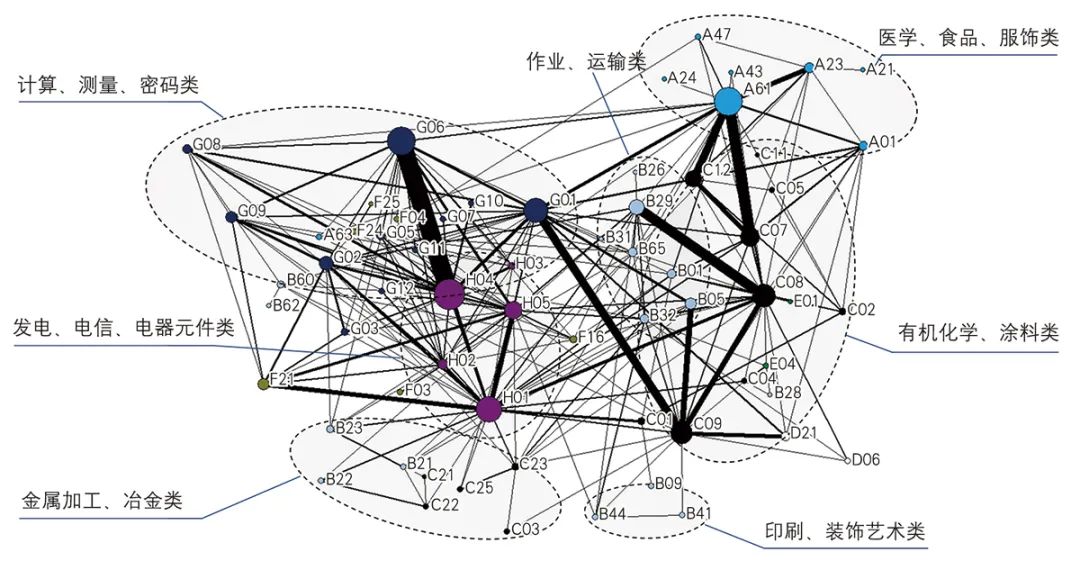

▲ 图3 | 广深科创走廊发明专利的产业门类技术关联

资料来源:曹庭脉. 基于专利数据的广深科创走廊创新网络演化特征研究[D]. 广州:华南理工大学,2021。

4

网络协同的中国式现代化区域演化模型

4.1 构建“多中心、网络化、

▲ 图4 | 全球城市、城市群域外联系的扁平化嬗变

▲ 图4 | 全球城市、城市群域外联系的扁平化嬗变随着数据中心的全球扩张与整合,区域的数据中心空间结构在错配无序与同配有序中往复发展并最终向高水平耦合演进,推动城市群空间结构形成多中心、网络化、均衡化的空间集聚模式。区域协同模型可效仿梅特卡夫网络定律,尽可能接入更多用户,进而提升网络及节点价值(图5)。

资料来源:笔者根据梅特卡夫定律、www.statista.com统计数据绘制。

4.2 强化“基建-产业-服务”的

5

建立多层次、数智化的区域发展未来图景

5.1 全国尺度:搭建区域资源

(3)增强数字公共服务普惠化的供给覆盖面。针对中西部地区村镇中老年人劳动者较多的情况,支持东中西部城市互建医养共同体、教育共同体、跨市养老关系,建立适应全国基本公共服务的“城市大脑”,深度开发数字教育、数字医疗、数字社保、数字就业、数字住房等各类便民应用。

5.2 城市群尺度:构筑大中小城市

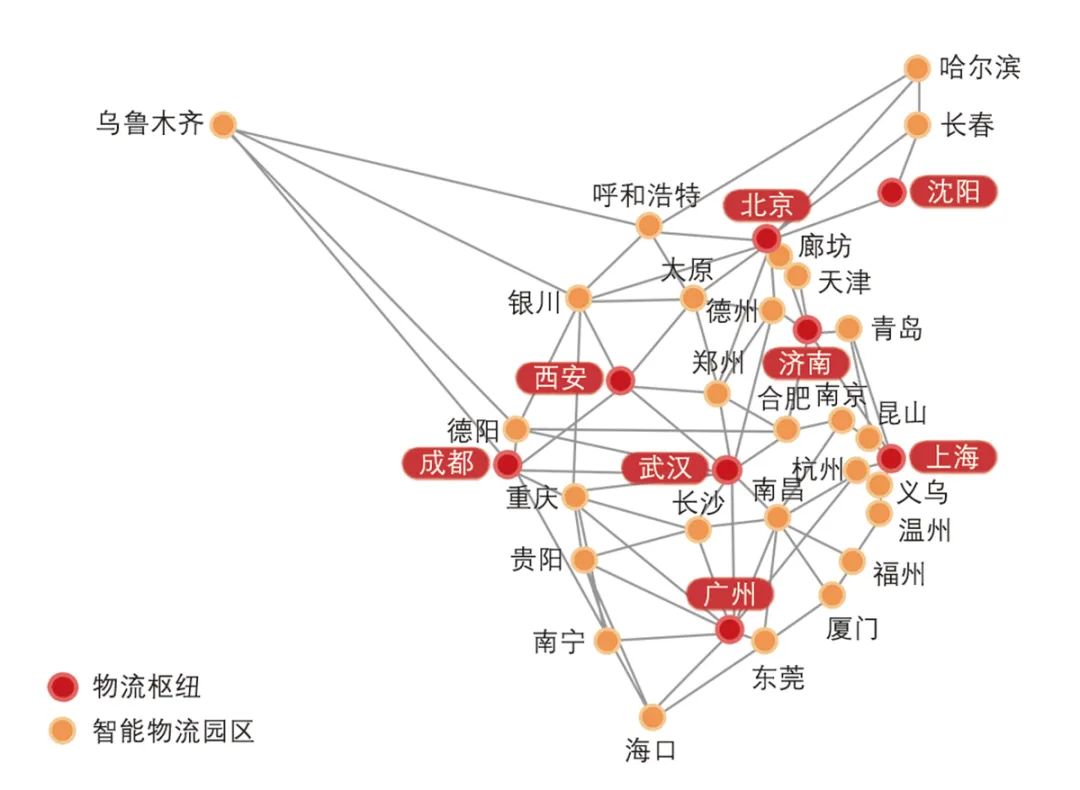

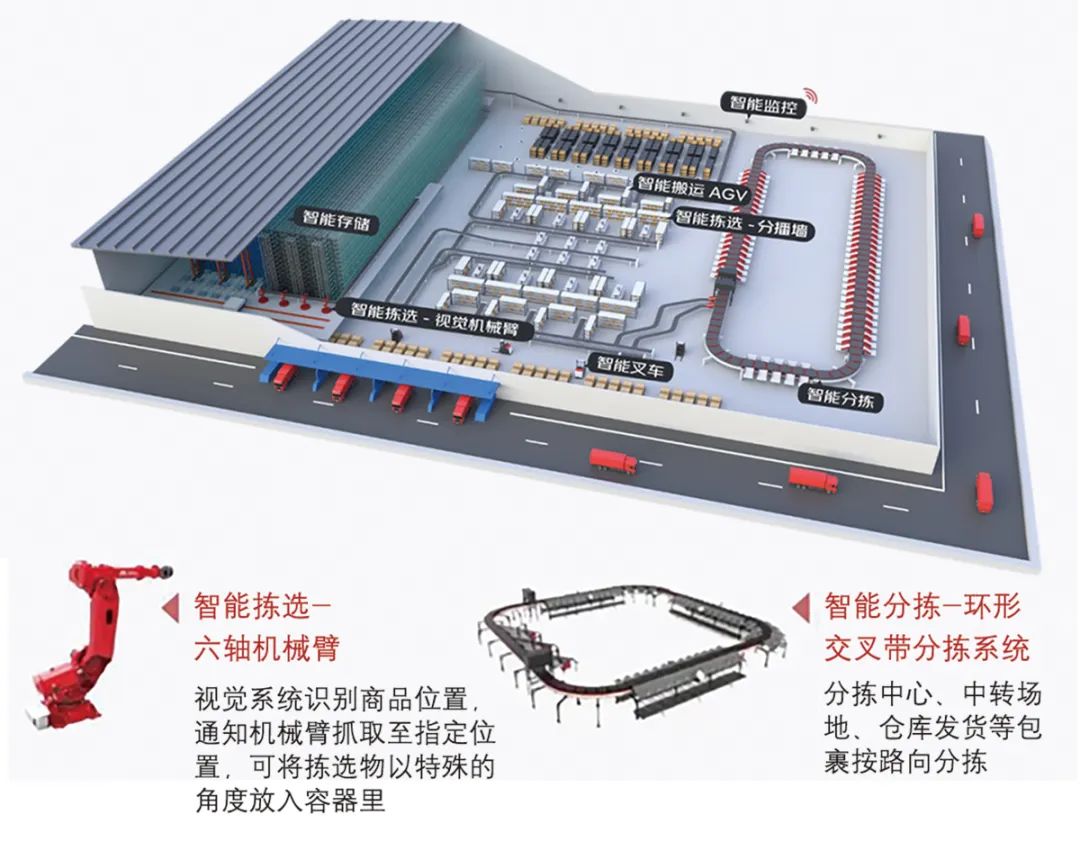

(2)建立大中小城市数字经济创新发展的产业生态圈。支持大中小城市建立“平台+集群”“平台+园区”协作模式(图7),以产业互联网、工业互联网等平台经济为突破口,发展出根植于本地优势产业开放协作的数字经济新生态。以致景科技为例,通过为工厂部署AI大数据等技术构建的数智化系统,使原有的变量成为稳定高效的常量,帮助传统产业向现代化智能制造产业转型升级①。

资料来源:根据京东物流2021年年报绘制(上);中国产业互联网发展联盟(下)。

5.3 城市尺度:建立城市中心区

(2)构建城乡合作的智慧城乡产业体系。支持建立平台龙头企业在城市中心区销售乡村优势产品、乡村企业紧密生产的城乡产业协作场景。鼓励运用数字技术发展当地特色优势农业,发展智慧种养、智慧捕捞、智慧产销、跨区作业等新产业和业态。

(3)建立城乡均等的数字公共服务体系。建立生产技术数字知识共享平台,完善城乡公共服务均等化和社会福利一体化制度,补齐教育医疗短板。引导边缘化人群便利获取知识技能和增加就业渠道,重点提升数字素养和技能;为缺乏辅导的农村留守家庭子女、城市务工随迁子女,提供低成本的优质教育资源共享渠道。

6

结语

建设数字中国是信息时代推进中国式现代化的重要引擎,是构筑国家竞争新优势的有力支撑。在数字中国的背景下,我国应加快探索中国式现代化区域演化模型,构建效仿梅特卡夫效应网络协同的区域发展格局。面对新一轮科技革命和产业变革带来的新机遇,探索助推东中西部地区、大中小城市可持续、高质量发展的新动能引擎,是后续亟待关注的研究重点。

(感谢博士研究生王彦开对本文的贡献。)

赵渺希 徐敏 林思仪 陈佳鸿 吉瑞

原文介绍

《数字中国网络协同的区域规划响应》一文刊载于《城市规划》2024年第3期,第65-75页,第97页。

【doi】10.11819/cpr20240308a

徐 敏,华南理工大学建筑学院博士研究生,广东省珠江发展规划院高级工程师,本文通信作者,289793956@qq.com。

林思仪,华南理工大学建筑学院博士研究生。

陈佳鸿,华南理工大学建筑学院硕士研究生。

吉 瑞,华南理工大学建筑学院硕士研究生。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

关注、分享、在看与点赞,让我拥有一个吧~

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】数字中国网络协同的区域规划响应

规划问道

规划问道