【摘要】生物医药产业具有拉动经济发展和提供公共卫生保障的双重作用。为应对后疫情时代国际挑战,解读世界领先医疗都市的实践案例对于我国建设自主可控的生物医药创新城区具有重大现实意义和紧迫性。本文从创新产业、创新空间和社会网络三方面,剖析日本神户医疗产业城的创新要素配置关键:“政企学研医”创新驱动模式、金字塔式创新基建配套、紧凑混合的创新空间格局以及强弱双重社会网络。

生物医药属于全球竞争性新兴产业,是典型的知识密集型产业,长期以来由欧美国家、日本等发达国家主导。我国起步较晚,尚处于技术追赶的低价值区段和全球创新网络的非核心位置。近年全球生物医药产业增速整体保持在15%左右,成为推动各国经济增长的重要引擎。2020年新冠疫情暴发后,各国政府更是纷纷加码生物医药产业政策,加速抢占生物医药技术及产业化的制高点,进一步凸显其对于世界公共卫生保障的重大战略意义。

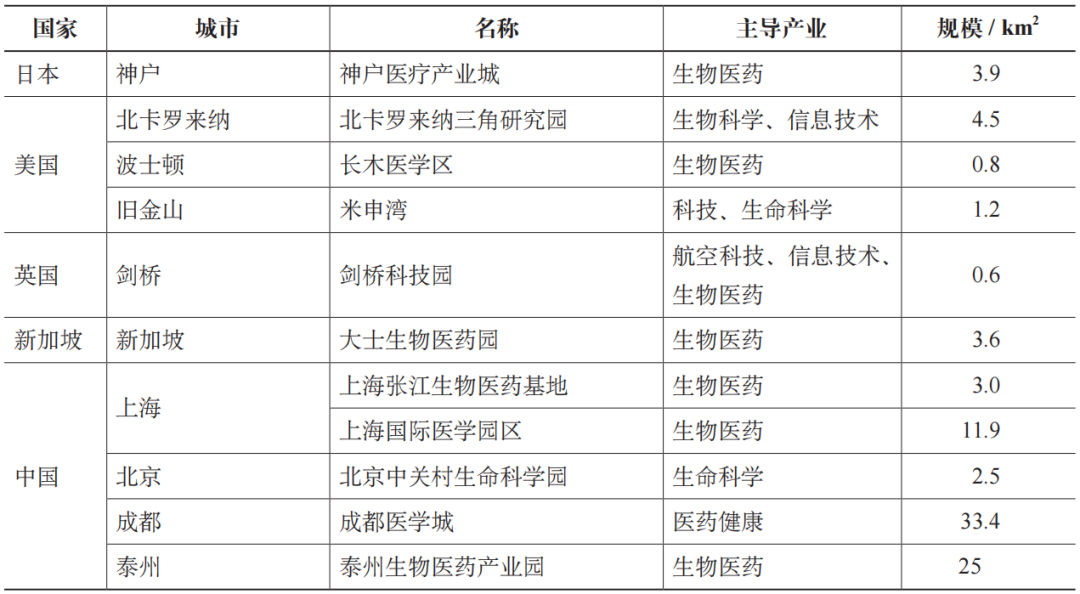

目前,全球生物医药创新城区主要位于美国波士顿、英国剑桥、日本神户等地。其中神户医疗产业城(KBIC: Kobe Biomedical Innovation Cluster)经过20多年的规划建设,已成为具有全球影响力的生物医药创新策源地和日本最大的生物医药创新组团。借鉴美国布鲁斯金(Brookings)政策研究机构提出的“创新城区”(innovation district)概念及其构成要素分类,本文从创新产业、创新空间和社会网络三个维度,对KBIC项目要素配置经验进行剖析总结。

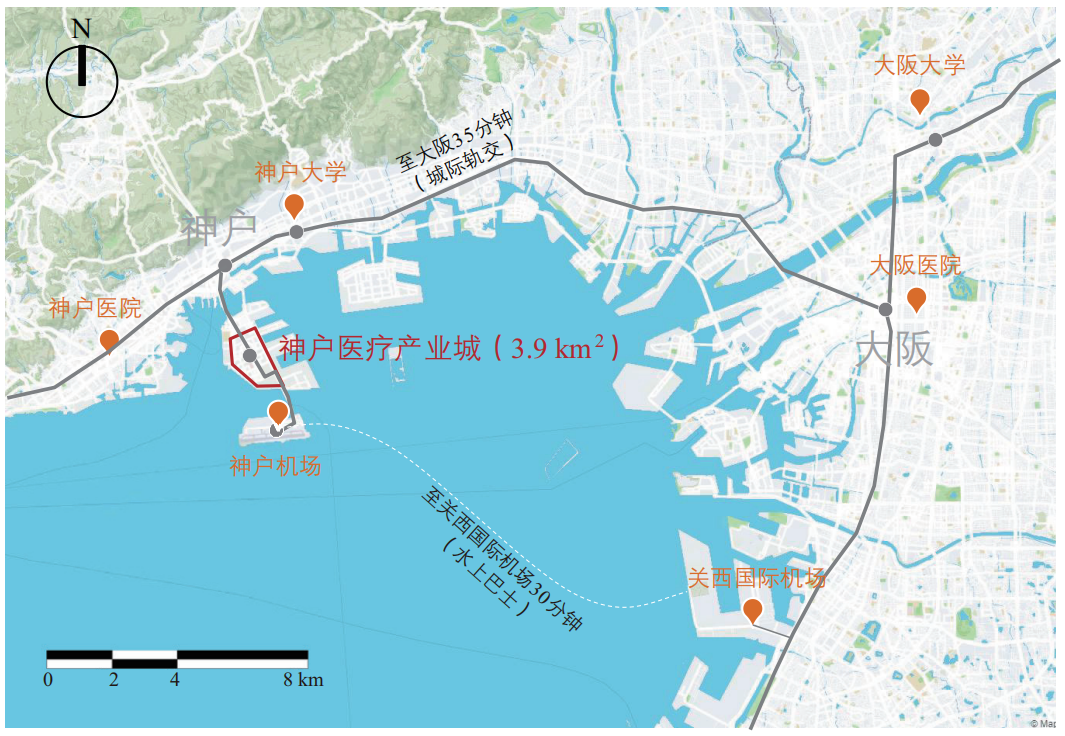

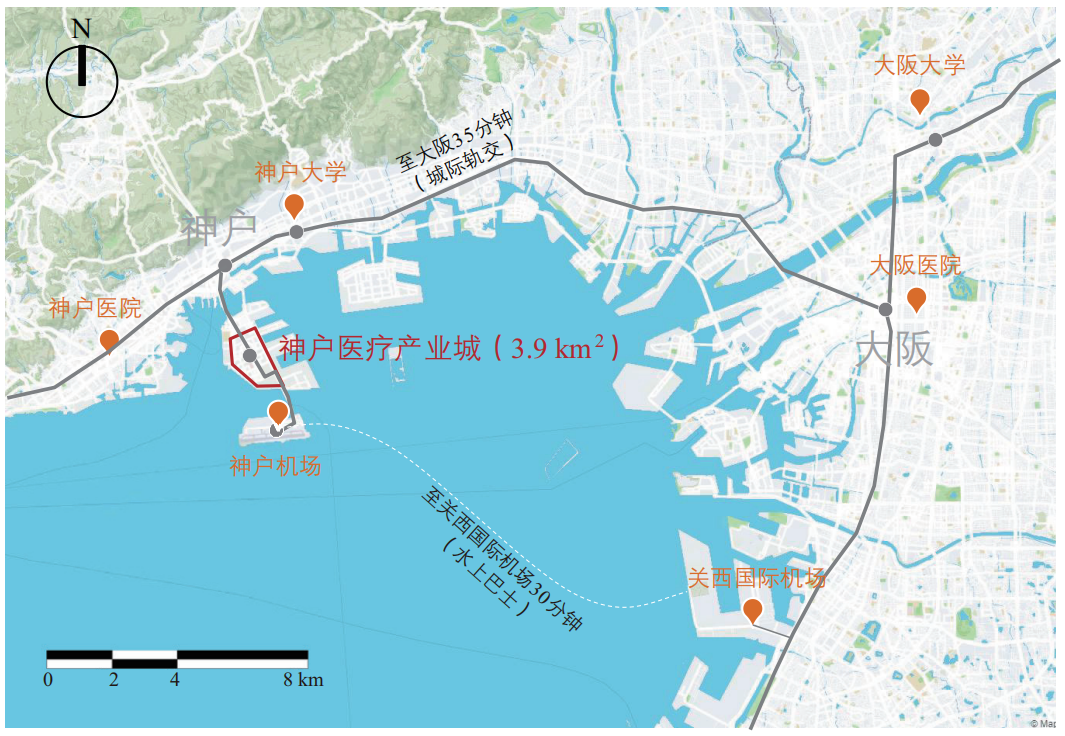

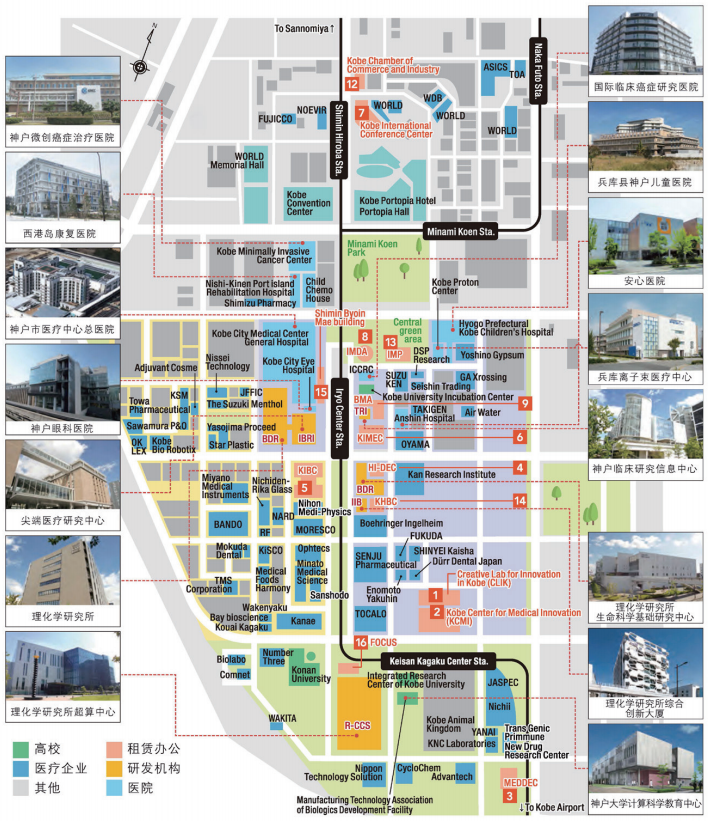

神户港湾人工岛(下文简称“港湾岛”)是神户市中心城区南侧的专业性功能组团,以生物医药、物流仓储、居住功能为主,通过神户大桥可便捷联系神户市中心,车程约12分钟。KBIC项目是港湾岛功能核心区,以东临港路、港岛5号路、西临港路和港湾岛南侧海岸为界,项目面积3.9km²(图1),定位于以再生医疗为特色的生物医药创新城区。经历震后规划重建,持续的创新设施迭代不断推高该地区成为世界级生物医药创新中心。

灾后发展规划期(1995—1997年):聚焦再生医疗方向。神户港湾岛为人工岛,二期部分原计划建设主题公园和会展中心。1995年,关西地区发生6.9级地震后,考虑震后伤亡和对人工器官的巨大需求,日本政府提出“不死鸟计划”,以“创新性复兴”为理念,调整建设计划和产业结构,转向发展“再生医疗”,同时开展为期3年的紧急复兴计划。

创新要素导入期(1998—2009年):导入本国顶级科研资源。“神户医疗产业城构想恳谈会”和“神户生物医学研究与创新基金会”(FBRI: Foundation for Biomedical Research and Innovation)分别于1998年和2000年成立,明确港湾岛二期建设定位为医疗研发基地,形成“基础研究—临床应用—产业化”一体化发展。由神户市政府牵头,持续引入本国顶级科研资源,如理化学研究所(日本政府唯一综合性大型研究所,地位相当于中国科学院)位于神户的“生命机能研究中心”“尖端医疗中心”等,吸引企业向神户集聚。2006年,紧邻KBIC的神户机场通航,进一步强化了KBIC在日本的创新枢纽地位。

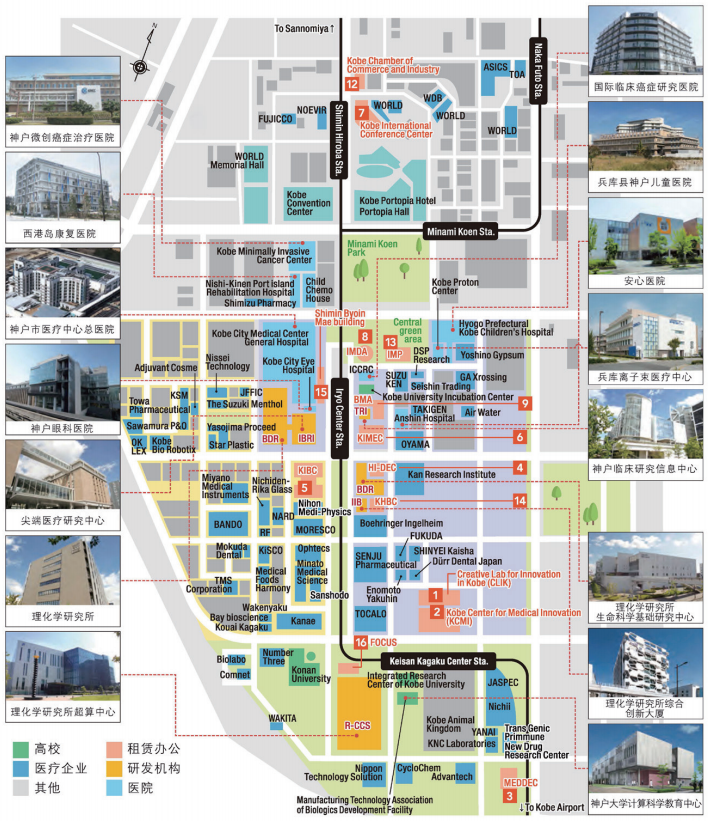

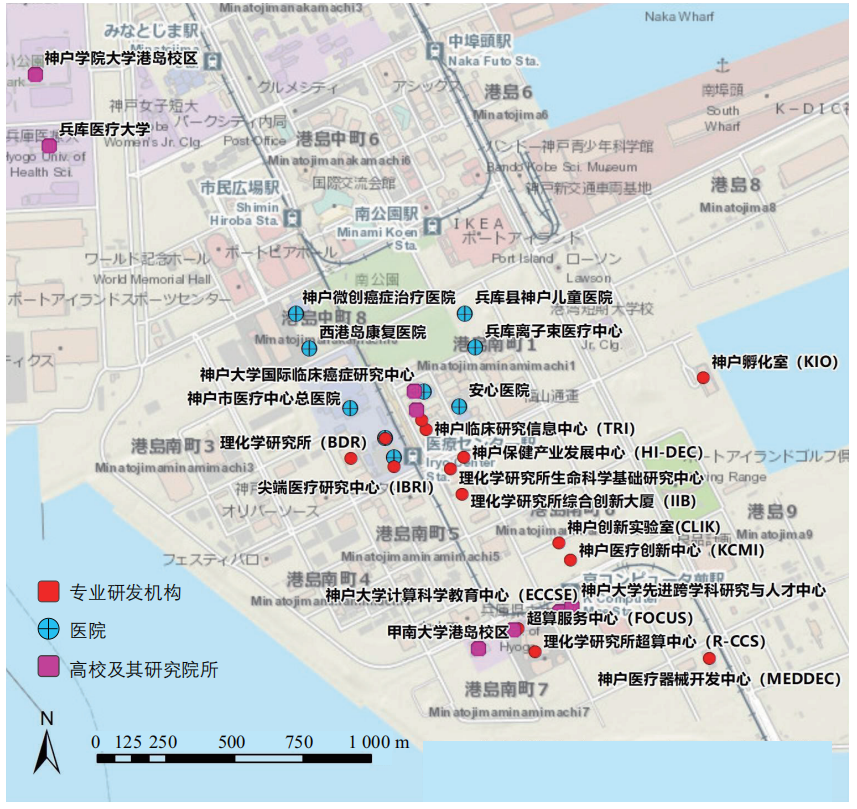

创新网络构建期(2010年至今):搭建世界级科研平台。2010年,日本发布《新成长战略》。次年关西创新国际战略特区成立,明确以发展创新经济为目标,实现金融财税、跨境通关、实验医疗等便利,通过特区政策吸引国际产业资本和创新机构。同步配套建设全球顶级超算中心“京”和“富岳”,吸引全球实验模拟计算人才和资源集聚。此外,2014年世界首例iPS细胞移植手术的完成,以及2018年诺贝尔生理学或医学获奖者本庶佑教授的加入,进一步完善了KBIC世界级科研人才与实践平台的构筑。围绕特区政策、超算中心和领军人才等国际创新要素,KBIC成功嵌入并引领生物医药全球创新网络。截至2021年8月,KBIC拥有从业人员1.2万人、研究员2700人,高校及研究院所5家、专业研发机构60家、专科医院9家、企业377家(图2)。

KBIC创新产业要素主要由创新主体及其相关服务公司或组织组成。其中创新主体包括高校、科研院所、医院、医疗研发外包商、药企等;相关服务组织或公司涉及政府、金融、法务、信息技术、孵化、协会等。与其他行业相比,医院由于其临床研究作用而成为生物医药城区发展的特色要素。从园区迈向城区,生物医药城区化的重要意义在于多主体相互融合的创新系统建设。

2.1 “政产学研医”创新驱动模式

生物医药产业包括“基础研究—产品研发—应用临床—市场销售—全程监管”等多个环节,专业要求高度细分。从高校研究到企业量产存在医疗机构、大型研究机构、医疗研发外包服务商等多个创新主体,均具备独立创新能力(表1,图3)。以KBIC实践为例,“政产学研医”创新驱动模式激发了各创新主体的创新活力,提升了医疗机构研究成果的转化速度,又减少了下游医疗制造企业寻求新产品的寻租成本,促进了创新城区内部各主体之间的合作和交易成本的降低。

艾美仕市场研究公司(IMS Health Inc.)的研究表明,2010年以来全球生物制药市场的集中度非常高,排名前十的公司整体生物制剂销售占比高达68%。医疗头部企业正不断通过并购或外包,持续获得中小企业的创新技术。从企业内部研发到“多渠道研发路径”的转型正成为趋势,欧美国家制药公司外包率超过50%,日本外包率约20%~25%,正处于快速增长期。全产业链专业外包服务主要由中小初创企业、生物医药研发或生产外包商提供,是产业发展的重要保障。通过研发外包,不同企业更加专业化,整体上可使新药研发周期缩短30%。与大中型药企和研发机构不同,中小初创公司通常不具备全套研发设施或办公空间,因此为其提供易获得、可负担的创新共享设施是创新孵化的关键。KBIC在前期规划和后期运营中高度重视提供租赁性创新设施,充分发挥政府和市场的作用,由专业研发机构和商务支撑机构提供小到共享实验器械、租赁工位、手术实验室、会议室,大到1000m²以上的整层整栋工作空间出租的全周期解决方案。其中,8家专业研发机构和7家商务支撑机构可对外提供专业级实验室租赁服务(图4)。KBIC官网显示,得益于完善的创新共享设施的提供,其创新孵化特色明显,成功孵化的初创公司占全部公司的10%以上。

图4 神户医疗产业城的租赁性创新共享设施(内部设置)

大科学装置是指通过较大规模的资金投入和工程建设来完成,建成后基于长期的稳定运行和持续的科学技术活动,实现重要科学技术目标的大型设施。通过规划建设大科学装置获得新知识、新发现以及科技资源的良性循环,是大科学装置支持科学领域进步的具体表现。

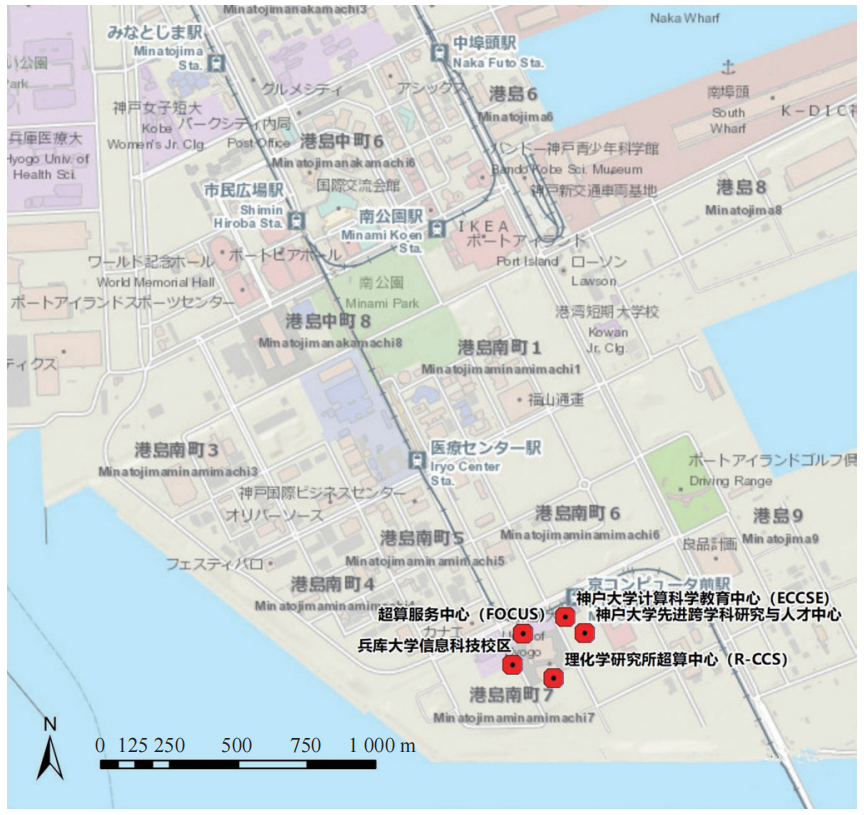

生物医药领域的大科学装置主要指超算中心。高性能算力可大大提升生物医药研发效率,减少研发时间和费用,并在一定程度上增加新药发现的可能性,进而加强地区创新锚定。例如新冠疫情期间,美国白宫科学技术政策办公室为研究人员提供了16台超级计算机,以推进治疗和疫苗的科学研究;中国国防科技大学启用天河超算中心筛选新冠药物;日本理化学研究所启用位于KBIC的全球最快超级计算机“富岳”(即理化学研究所超算中心),对于治疗药物和防疫对策效果进行模拟演算等。事实上,早在2012年KBIC即拥有当时全球最快超级计算机“京”。不断迭代的全球第一算力,强化了KBIC对于创新人才和机构的锚定效应,尤其是吸引了全球顶级实验模拟专家和企业集聚于此。目前,围绕全球第一超算中心“富岳”,布局了面向社会开放的超算服务中心、神户大学先进跨学科研究与人才中心、兵库大学信息科技校区,已形成开放共享的超算科研与服务集群(图5)。

用地紧凑度、功能混合度和交通可达性是激发创新的重要空间特征,规划KBIC创新空间重点考虑对创新主体的用地提供方式、创新人群的交流合作需求以及便捷高效的交通设施布局。对于生物医药城区而言,降低专家、教授、医生、病患等各类人群的时间成本是核心诉求。

在知识经济背景下,为规避知识溢出的空间距离衰减效应,创新人才与创新企业更倾向于基础设施便利与服务体系完备的城市地区。上一代类似“硅谷”的低密度、郊区化的创新空间正向更密集、更便利的城市化空间进化。生物医药产业对多主体协同创新的依赖性,决定了此类创新城区必须在一定地域范围内保持高浓度的创新主体的集聚。KBIC项目地域范围3.9km²,在保证研发、制造、临床、生活配套等功能链完整的前提下,实现了空间的紧凑利用,促使网络化联系更加便捷和稳固。通过案例梳理发现,国外生物医药创新城区的规模一般控制在0.6~4.5km²之间,平均规模2.6km²,由于所处的产业环节不同,相比国内制造主导的生物医药园区而言更为紧凑(表2)。

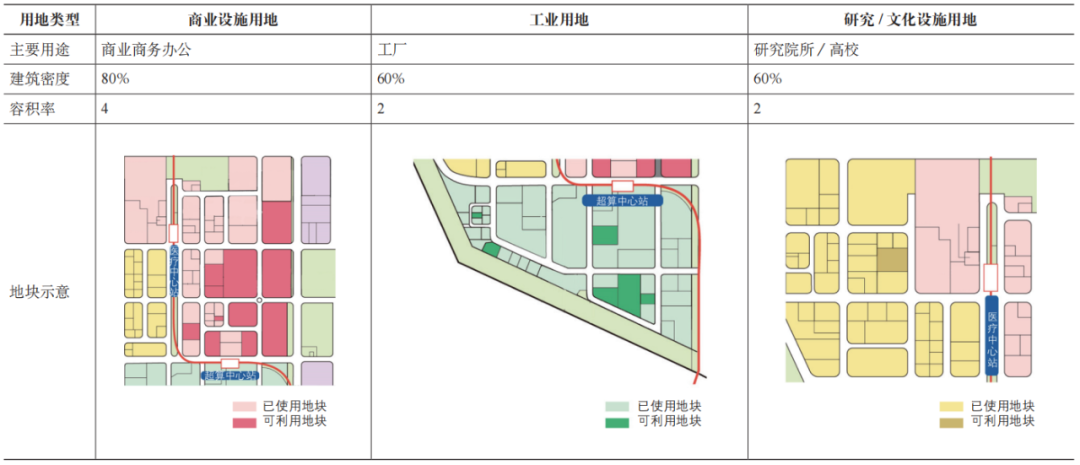

除了用地集约紧凑外,KBIC项目遵循日本公交导向开发(TOD)地区高密度、高强度的建设要求:商业用地建筑密度控制在80%,容积率为4;研究/文化设施用地建筑密度控制在60%,容积率为2;工业用地及准工业用地建筑密度控制在60%,容积率为2(表3)。

表3 神户医疗产业城的地块开发控制要求

创新型经济的形成与创新、研发、学习、交流等知识主导的产业活动密切相关,大量创新人才在其中发挥着重要作用。创新人才的生活模式和消费习惯显著区别于传统产业工人,新兴的工作、生活与休闲模式逐渐崛起,进而催生了全新的空间需求。

KBIC项目突破了传统的城市规划功能分区概念,采用混合功能区开发模式(图6)。与我国相关产业用地情况不同,KBIC产业用地主要以研发型的药物模拟和医疗器械开发功能为主。因此,研发、高教、生产、医疗、居住、休闲等各类功能空间不存在明显的分区边界线,也无需独立设置防护带。“马赛克化”用地混合为创新人才各项需求提供便利。尤其在TOD站点周边,3处TOD站点半径500m范围内均含有高教、研发、商业、办公、医院、工业、居住、绿地8类用地中的6种及以上用地,同时项目采用“小街区、密路网”布局模式,2hm²以内小地块占50%以上,为土地混合开发提供有利条件。

3.3 加强交通可达性,降低临床专家与患者的时间成本

国际顶级生物医药创新城区常兼有实验医疗与临床救治职能,考虑诊疗窗口期,既要保证国内外专家、医生便捷可达,又要保证特殊病患的绿色紧急通道畅通。生物医药创新城区的价值导向并非追求单一的经济规模增长,同时也是地方政府体现人本主义关怀的场所空间。

KBIC建设初衷是解决震后医疗救治中人工器官短缺问题,长期以来聚焦再生医疗,区内拥有癌症、眼科等9家专科医院。国际通道方面,经70分钟车程或30分钟船程可直达大阪关西国际机场,连接欧美亚24个国家,同时享受关西创新国际战略特区的跨境通关、实验医疗等便捷政策。国内通道方面,经港湾岛轻轨向南4分钟可达神户机场,直飞全日12个城市;向北经神户市区新干线,3小时可达东京。便捷的国际、国内交通条件极大地降低了临床专家与患者的时间成本,使KBIC成为国际再生医疗领域和国内解决临床难题的医疗服务中心,大量的疑难杂症病患样本反之也促进了实验医疗的高水平发展。

社会网络是创新系统中的联系方式和协作关系,用以整合联通创新产业和创新空间。依据行为主体间的联系频度、关系强度、主体互动行为互惠度等,社会网络可分为强关系与弱关系两类。专业导向的行业研讨、融资导向的产业基金会、信赖导向的校友组织等均是生物医药创新城区社会网络的重要组成部分。

4.1 诺奖得主搭建世界级交流平台,加深强关系社会网络

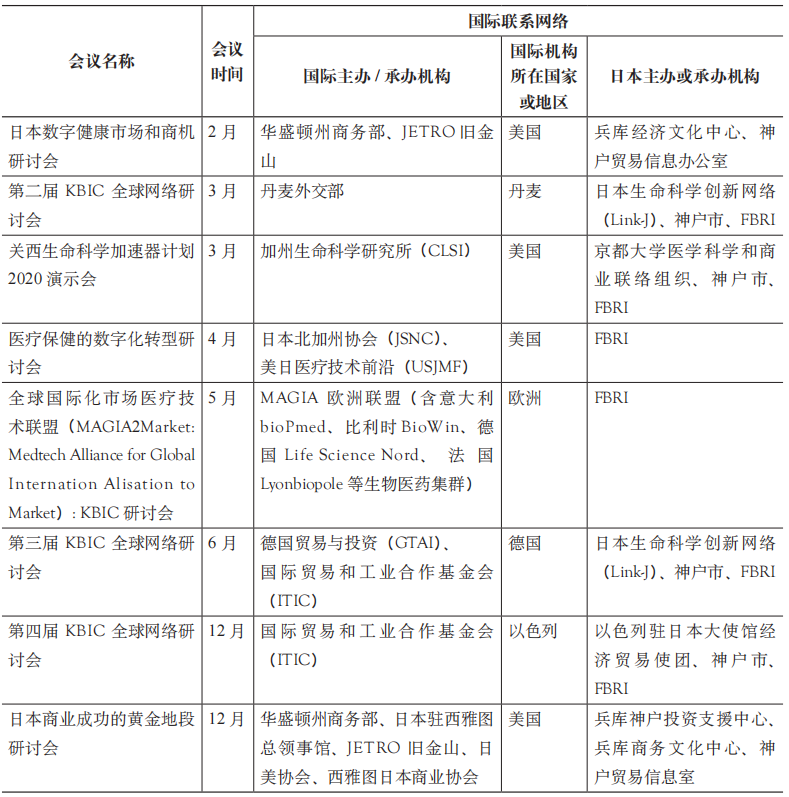

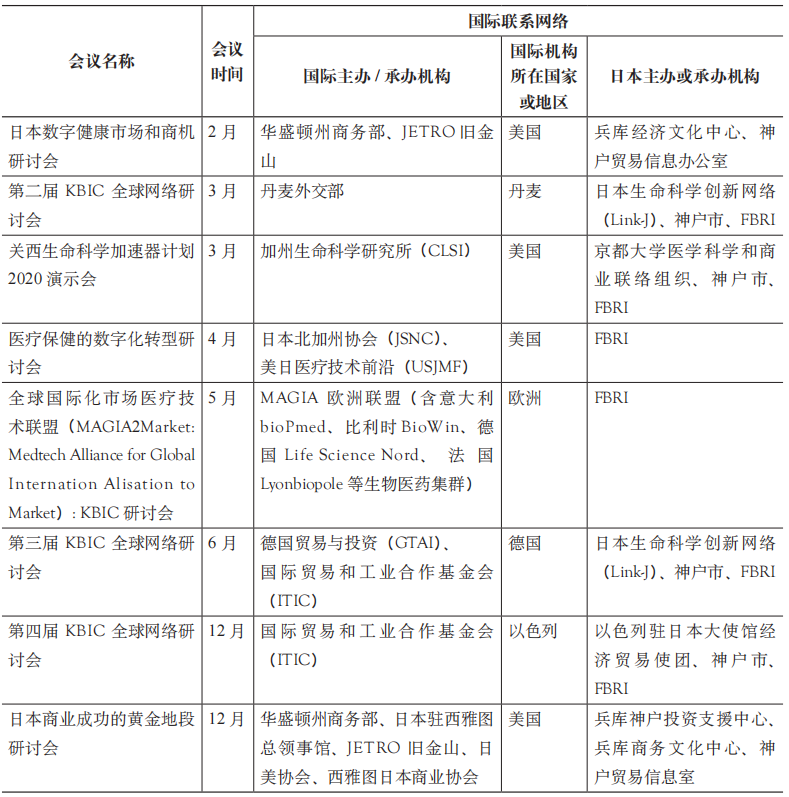

社会网络中的“强关系”具有强化制度和回报性的特点。由于生物医药的长周期性与资本短周期性存在现实冲突,如何构建“风险共担、收益共享”的成果转化模式是创新落地的关键。诺贝尔奖获得者本庶佑博士依托其国际影响力和资深行业背景,领衔成立“神户生物医学研究与创新基金会”(FBRI),并由兵库县知事和神户市长作为顾问,为风险投资和初创公司提供全生命周期商业支持。2021年,KBIC共举办8场国际顶级的学术会议,FBRI直接参与的就有6场(表4)。同时,FBRI还与国际贸易和工业合作基金会合作举办了多届以贸易投资为核心的全球网络研讨会。此外,扮演“创新中介”角色的医药外包服务商、企业引导组建的“药物发现论坛”等,进一步丰富了强关系社会网络层次。

表4 2021年神户医疗产业城的国际会议举办情况

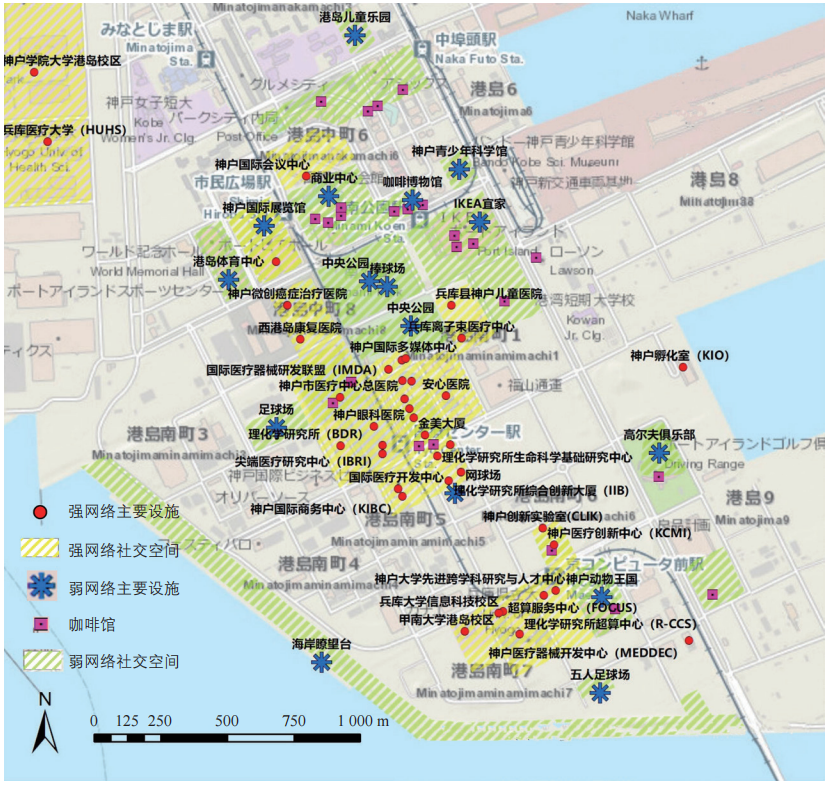

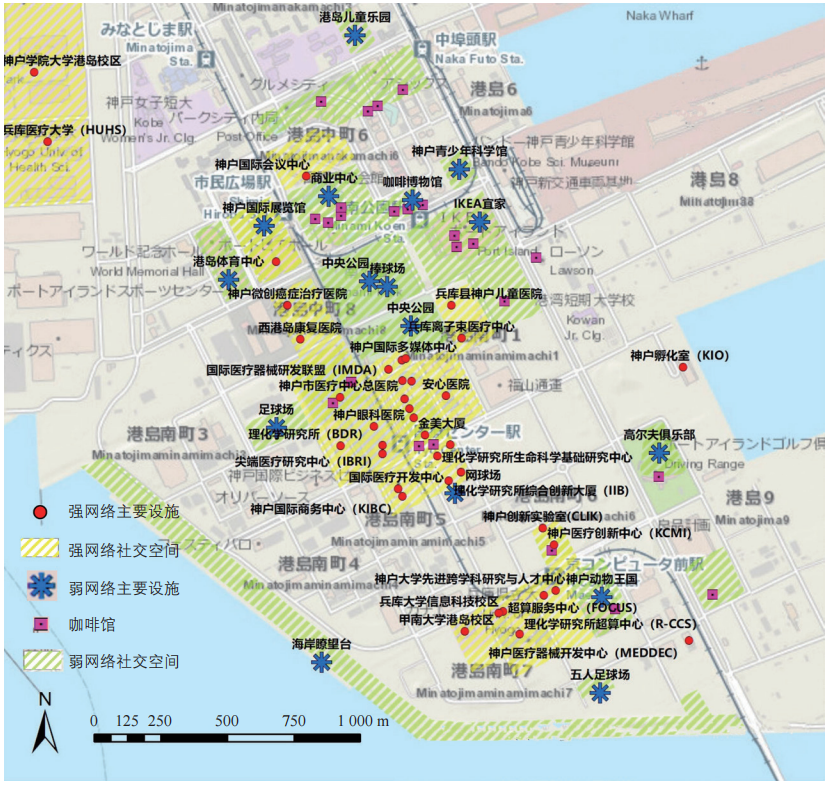

根据强关系的社交特点,KBIC强网络空间主要集中在科研与金融活动密集区域(图7),如北部高校片区、市民广场站片区、中部医疗中心站片区和南部超算中心片区。按照交流规模和频度划分,神户国际会议中心、神户国际展览馆是大规模但阶段性的专业交流场所;理化学研究所、神户学院大学、神户国际商务中心等是中等规模但日常性的专业交流场所。

4.2 营造场景化的公共社交空间,培育弱关系社会网络

社会网络中的“弱关系”具有兴趣导向和非回报性特点。创新人群对宜居的生活场景、宜人的工作环境具有强烈需求。时尚创意空间、品质消费娱乐场所、生态化的滨水空间、公共绿廊等成为国内外先锋城市创新空间建设的重点。

KBIC沿轻轨线打造产城融合创新轴线,通过高品质绿化景观设计、智能化的设施布局、步行友好的架空连廊进行串联,成为该地区最具活力的公共场所。除此之外,弱关系社交空间还包括公共绿地、运动场地、商业中心、咖啡馆等令人愉悦的社交场所(图7)。这类空间在北部市民中心站周边最为集中,有北部港湾岛居民和KBIC员工居民共享中央公园、咖啡博物馆等核心设施;南部科研院所片区的弱关系社交空间则依赖小地块活动场地,如高尔夫俱乐部、网球场、篮球场、小型足球场等;西南部的滨海休闲带是企业员工休闲活动的主要区域。基于广泛的弱关系社交联系,KBIC不仅加强了创新人士间的非正式交流,同时与港湾岛居民建立了纽带,形成了牢固的技术社区氛围。

日本神户医疗产业城20余年的创新要素配置实践显示:第一,生物医药园区迈向城区化的重要意义在于区域内多主体的协同创新,“政产学研医”创新驱动模式是建立世界级创新中心的重要前提;第二,金字塔式创新基建配套体系是服务和锚固各类创新主体的重要支撑,其中超算中心是KBIC的关键性大科学装置,而精细化的医疗设备、手术实验室等租赁性设施则为医疗合同外包服务机构、创新中介、中小初创公司等提供全方位服务;第三,紧凑混合的创新空间格局以降低医生、病患、研究人员的时间成本为原则,促进创新主体合作;第四,由诺奖得主建立的世界级交流平台,结合场景化的公共社交空间,进一步提升开放创新氛围,有利于吸引、留住和成就全球英才。

面向后疫情时代的国际生物医药创新竞争,2022年5月我国发布的《“十四五”生物经济发展规划》提出:生物经济将成为推动高质量发展的强劲动力,生物科技综合实力和产业融合发展要实现新跨越。高质量建设生物医药创新城区,高水平配置创新设施要素成为我国生物医药园区跨越式发展的新要求,下一步需积极探讨国际经验的本土适用性,为相关规划建设和管理提供更广阔的思路。UPI

作者:陈浩,上海同济城市规划设计研究院有限公司,所长助理,注册城乡规划师。tell.chenhao@qq.com

俞静,同济大学建筑与城市规划学院,博士研究生;上海同济城市规划设计研究院有限公司发展部,部长;《理想空间》编辑部,主任,高级工程师

延伸阅读

国内外大科学装置集聚区

日本境外产业园区规划实践及启示——以蒙巴萨经济特区发展总体规划为例

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 日本神户医疗产业城的创新要素配置【2024.2期 · 终】

规划问道

规划问道