太湖流域风土研究与设计的住宅视角:以常熟为例

江嘉玮 陆少波

访谈时间:2020 年 8 月 21 日

访谈嘉宾:陆少波

访谈人:江嘉玮

访谈地点:常熟灶间之家

从太湖流域的地貌到风土

江嘉玮:我们此次对谈的议题是常熟风土。我对常熟的初步认知来自历史地理和文学领域。钱谦益、柳如是、红豆山庄、虞山学派,这些是我熟悉的名词。孕育出大量文人雅士的太湖流域,是理解常熟风土的地理背景。让我们从历史地理、地形地貌开始,逐步切入村落、建筑、民俗、风物的调研。

你出生于常熟,从在中国美术学院(以下简称“国美”)读本科开始就调研自己的家乡,在同济大学和日本东京工业大学的硕士经历都加强了你对风土的认识。可否先向我们介绍你的调研经历?

陆少波:我的调研最开始出于本科时期对于民居的兴趣,国美基本上每年都有民居测绘和调研的课程。印象最深的是大四的时候去了浙江余姚的几个村落,调研了一些 20 世纪八九十年代的砖混住宅,其院子的形制部分延续了老宅,但又特别具有当代生活的生命感。我所在的小组详细测绘了这些住宅的院子,不是标准的建筑测绘,而是用轴测图来详细记录院子中的各种生活物件(图 1)。这和某些城市建筑测绘中乏味的形式主义形成了鲜明对比。

图1 以轴测手绘图和照片记录的浙江余姚民居

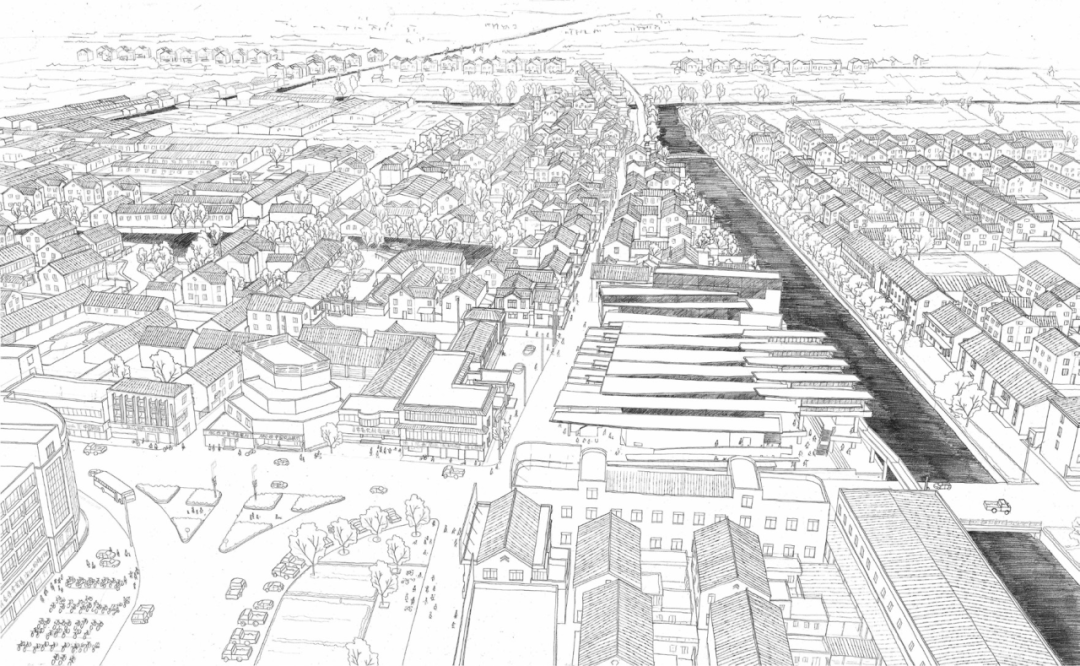

国美的毕业设计往往持续一整年,同时需要写论文和做设计,比其他建筑院校的毕业设计时间长。毕业设计时,我的指导老师是韩国建筑师崔富得,他并不指定题目,而是让学生自主选择场地设计一个理想的建筑。我在本科阶段经常向刘东洋老师讨教民居及其调研方法,也通过王方戟老师了解了一些西班牙建筑师扎根故乡的创作故事,例如 RCR 建筑事务所、建筑师安东尼奥 · 希门尼斯 · 托雷西亚斯(Antonio Jiménez Torrecillas)。我当时就觉得可以将家乡作为一个合适的切入点,尝试做一个长时段的研究和设计。最终的毕业设计成果是一座位于水边的碧溪镇乡镇综合菜市场方案(图 2)。

图2 本科毕业设计:位于水边的乡镇综合菜市场

江嘉玮:那么,你在风土调研中怎样认知地形地貌的变化?

陆少波:我把毕业设计的场地选在我家的镇上(碧溪镇)。开始进行毕业设计时,还是挺难抓住头绪的。我首先调研了当地新民居的加建过程,然后开始记录当地的自然地貌,并查阅了相关的历史文献,同时也对常熟的水系进行了初步的梳理。当地属于高乡,有一种特殊的地形——以“墩”“冈”等命名的小土丘,这是疏浚传统河流后形成的一种微地貌。我将对这种地貌的解读作为毕业设计的重要概念,在菜市场设计中试图创造一种河流、街道连续的地貌空间。这算是一种从调查到设计的方法尝试。

江嘉玮:你提到了“高乡”,请问它与历史人类学家谢湜的《高乡与低乡:11—16 世纪江南区域历史地理研究》这本书有什么关系吗?然后,让我们在地图上细看,常熟古城与你重点调研的家乡村落直线距离为 17 km,路线正好穿越了太湖流域低乡与高乡的分界线。你若从小经常从家里前往常熟古城的话,就相当于经常从高乡的地貌进入低乡的地貌。当然,这种地貌的改变并不明显,因为海拔只在 2 ~ 3 m 的幅度内变化。那么,你作为本地人,怎么理解太湖流域的地形变化对从事劳作的人产生的影响?

陆少波:我在 2018 年才阅读了谢湜的《高乡与低乡:11—16 世纪江南区域历史地理研究》,读完后有种相见恨晚的感觉。同时我也意识到,建筑师的研究即使与历史相关,和真正的历史研究相比,区别还是非常大的。我当时关注地貌的一个原因是对与地貌有关的建筑设计方法特别感兴趣,不少西班牙建筑师都使用过相似的设计方法。另外,提到高乡,是因为当地人就这么称呼。高乡的主要农作物是棉花,我小时候,父母就常提到高乡和低乡的区别。疏浚出的淤泥被长期不断地堆叠在沿河的农田中,会形成一层层的凸起,当地人就称这种农田为“龟背田”(图 3)。现在高乡种棉花的人少了,有的人改种收益更好的葡萄。不管种植的农作物怎样变化,高乡和以种水稻为主的低乡差别一直很大。

图3 常熟高乡的风景与地貌

江嘉玮:《高乡与低乡:11—16 世纪江南区域历史地理研究》里这样记载高乡的作物:“……从 11 世纪开始,低乡水田稻作就一直领先于高乡。到了 15 世纪以后,高乡的棉花种植逐渐普及,到 16 世纪高乡许多地方已经‘遍地皆棉’,棉业的发展,使得高乡经济得以同低乡并驾齐驱。”

谢湜对这个问题的观察是,棉花在明朝后期成为高乡新的经济作物之后,反过来塑造了新的聚落。高乡的干、支河道,开始从原来由塘、浦、泾、浜组成的水网中分离出来,形成了具有高乡特点的“强干堰支”水利系统。“强干堰支”是万历年间太仓把总陈王道提出的一种修水利的做法。它的意思是,让大的干浦有充足水势冲淤;而小的支流则在两头筑坝,不再引入太湖水,也不通潮,成为专门蓄水灌溉的河状湖体。谢湜的文章《治与不治:16 世纪江南水利的机制困境及其调适》就是研究这个做法的。我认为,你提到的高乡里以“墩”“冈”等命名的小土丘在地貌史上伴随着棉花种植的推广而广泛地出现,是经济作物反作用于地貌的结果。

历史地理学的知识补充了地形地貌、产业、生计之间的关系。太湖地区的农业活动和水利分布对聚落的影响肯定不小。那么,你是怎么对聚落和民居进行调研的?又是根据什么原则对民居类型进行划分的?

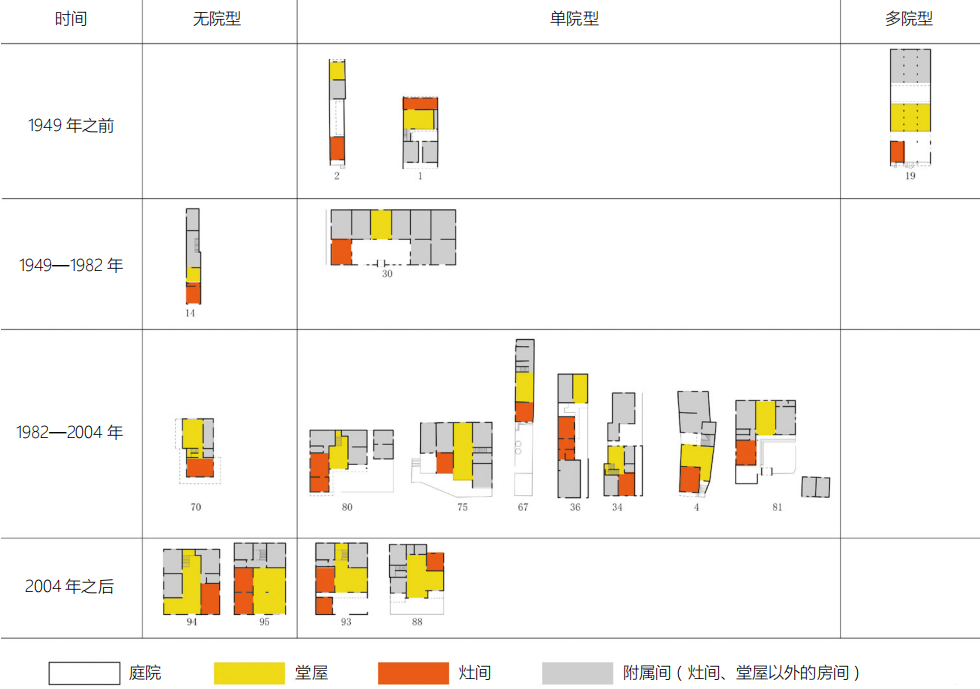

陆少波:我在同济大学跟随王方戟老师读硕士时,把常熟农村住宅的类型演变作为硕士论文的主题,研究了大约一百个住宅(图 4)。

日本东京工业大学的硕士毕业设计和我以前在国美的本科毕业设计类似,大约需要一年的时间,研究和设计需要同时进行。我当时觉得对于常熟的乡村,我还有不少内容没有研究清楚,就想继续以其为研究对象。选主题的时候,原本想做老街的微更新设计,但我的导师安田幸一(Yasuda Koichi)教授认为中国的城市建设非常迅速,如果只在小范围的老街做小设计,思维过于封闭,普遍性不足,于是我就把主题改成城镇化背景下现代农业与社区生活的关系。

毕业后回到杭州,我成为国美的外聘教师,指导了几个毕业设计和下乡调研课程。有一年指导毕业设计时,我选择了常熟的古城作为研究和设计的对象。常熟的古城以前一直是常熟的商业和文化中心之一,但差不多 10 年前,城市开发使其被“冷落”了,目前,古城区域老龄化较为严重,闲置空间很多。因此我和学生一起设想如何激活这些闲置的空间。

有了这些研究和教学准备之后,我的常熟自宅改造设计才开始。对常熟的调研开始于 2011 年,真正开始改造自宅时,已经是 2019 年了。

图4 常熟农村住宅的类型演变

风土住宅的文化与类型研究

江嘉玮:你在每一所求学过的高校里分别以不同的调研方式研究过家乡。你提到自己对常熟农村住宅以类型学的方式进行过归纳。在我们深入风土话题之前,我想问一些关于风土住宅文化的问题。

对常熟而言,你既是生于斯、长于斯的“自己人”,又是视其为研究对象的“他者”。很多人类学家都是这样的,他们在离开家乡求学的过程中学会了社会科学研究方法,再回到自己的家乡,将曾经孕育自己的土地作为研究对象。费孝通和他的《江村经济》就是典型例子。

让我们先从更广泛的历史人文视野来看待太湖流域和常熟。常熟从乡土社会向现代社会发展的进程具有江南市县的一般规律,也就是乡绅文化的发达。从科举角度来看,自唐至清,常熟的状元就有九人,这与苏州厚重的文化底蕴直接相关。你如何认知这件事情?

陆少波:常熟文化基本上是苏州文化——或者说是吴文化——的延展。常熟历史上的文人,最有名的应该是钱谦益。陈寅恪考证了钱谦益和柳如是,他的《柳如是别传》已经成为经典。我在大学时才阅读了陈寅恪的著作,之前虽然知道该著作,但很难将其与自己的生活建立某种联系。由于想做常熟的研究,查阅了相关资料,但并没有记住多少内容。倒是现在经历了一些社会上的事情后,才对其中的“自由之思想,独立之精神”有一点体会。

清代的常熟,在诗词、绘画、书法、古琴等领域都是较为出名的。除了与以上领域相关的建筑,其他重要的文保建筑都是住宅。燕园、赵用贤宅、彩衣堂,都是住宅,且都位于常熟的古城区域。燕园的假山由戈裕良所作(图 5),形态很特别,像一堵墙一样,沿着路径可以借景虞山。童寯在《江南园林志》中就提到过燕园,称:“……戈裕良为叠两山,东南隅用湖石,西北一山则用黄石,而湖石山实绝胜,世所称燕谷者也。”此外,陈从周也盛赞过燕园的借景别出心裁:“园内布局另出新意,其法是在园内建高阁,下构重山,山巅植松柏丛竹,登阁凭栏可远眺虞山,俯身下瞰则幽壑深涧,丛篁虬枝,苍翠到眼。”

现在去看常熟的古城,还是会觉得它是非常有特点的老街,是江南地区少有的保存较为完好的传统县城,原来的居民都在,古城的水网也基本保留着(图 6)。中学的时候,我常骑自行车去古城的书店看书,那是令我很享受的事。

图5 常熟燕园假山

图6 常熟水街

江嘉玮:让我们从常熟的历史人文转向村落肌理和建筑中的现代风土。你对常熟的村落有什么研究?

陆少波:其实我花费最多精力的调研是在同济大学攻读硕士学位期间做的常熟乡村住宅调研。当时我一个人基本把常熟的所有乡镇都走了一遍,记录了很多当地的住宅,后来再也没有这么完整的一段时间去进行田野调查了。现在再看,这十来年极快的城市建设,已经使当时的部分记录变成历史文献了。当时调研的核心是住宅和环境关系的演变过程,借用过日本建筑师坂本一成(Sakamoto Kazunari)的建筑构成论的方法,因为他曾经研究过日本村落的构成。从 20 世纪初到 2010 年左右的百年间,常熟住宅和环境的关系变化是非常大的。住宅的院子有三种类型的演变:从原来的合院,到后来的不规则院子,再到院子几乎消失。而住宅和街道、河流的关系也从原来纵横交错的多样关系变为现在只剩下车道相邻这一种关系,这种演变很直接地反映了居民生活方式的改变。

江嘉玮:那么,你的调研是否涉及产权更替问题?

陆少波:2000 年之前的住宅大多是在原有产权的基础上翻建的。2000 年之后,随着经济的发展,常熟一带开始有大量的新村被建设,很多新村是按照统一的户型图纸建造的。近些年推行“上楼运动”,拆除原有村落用于新开发,原来的居民搬进新的百米高的安置房。

这种乡村的建筑风景变化实在是太快了。从传统农村的高乡和低乡风景,转变到现在与城市几乎没有差别的住宅区和大型公共建筑的风景,也就 20 年左右。这种变化虽然让我不适应,但这就是现实,我不得不思考建筑师在这种背景下该如何进行创作。以前常说物是人非,现在反过来了——“人是物非”吧。

江嘉玮:关于产权更替模式对城市和乡村形态变迁的影响,在东亚国家里日本是一个很值得用来与我们国家进行对比的例子。我对塚本由晴(Tsukamoto Yoshiharu)主持的犬吠工作室做过的对东京及周边城市的研究印象深刻,比如《行为学》(Behaviorology)这本书里的建筑世系图,其本质反映的是日本城市地块由于产权的切割而出现建筑形态在外观上的多样化。实际上,它背后的空间权力和经济逻辑是,政府征收的高额遗产税导致继承人不得不先切割并出售一部分地块来抵税。这种政策变相地阻止了城市地块被不断合并。

你提到了常熟的农村宅基地和房屋在过去 20 年里的一般变化规律。那么,在你调研过的新建住宅里,有什么是令你印象深刻的?

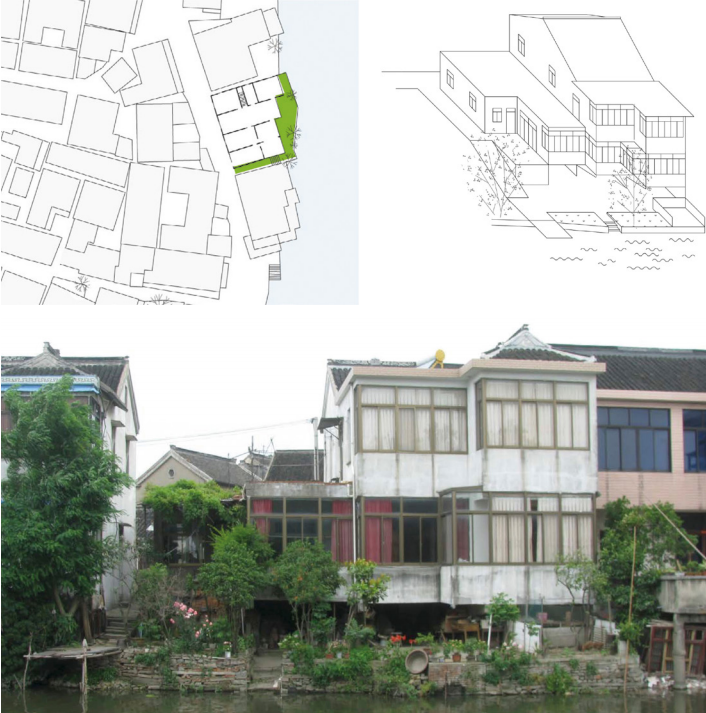

陆少波:让我印象最深的,主要还是 20 世纪八九十年代的住宅。2000 年后,村民仍旧可以翻新农宅,政府会提供标准的住宅图纸。但村民如果不想选择标准的住宅图纸,就要请相关部门专门审批,所以当地住宅类型的丰富性明显降低了。比如一个 20 世纪 80 年代浒浦的沿河住宅,虽然建造方式变了,具体的尺度、材料也有所变化,但临水的类型没有变,我们仍旧可以称其为水乡住宅(图 7)。另外还有当时翻新的一些老街建筑,大多是单开间的,但没有遵循传统的合院格局(图 8)。有的建筑占满了用地,用退台式的阳台来获得采光和室外活动空间。这些建筑没有传统建筑的特点,但又让人觉得具有特殊的丰富性和生命感。它们给我的感受,与我最开始提到的浙江山里的民居相似。

图7 常熟村落在 20 世纪 80 年代的沿河住宅

图8 常熟村落在 20 世纪 80 年代的单开间住宅

乡土新宅:灶间

江嘉玮:你作为一名建筑师,除了调研房屋这样的实体和空间,是否调研村民的习俗?

陆少波:我对常熟的习俗做过一些简单的调研,但更多的是亲身体会。我小时候家人会种田,保留了一些传统的习俗,我父母仍旧坚持堂屋祭祖和灶台祭灶。

江嘉玮:让我们来探讨一个与太湖流域的住宅和习俗都有关的议题。灶间在江南水乡的民俗文化里相当常见,除了灶台本身的布局和形态,灶画也很有名。我走访过一些地方,在昆山、南浔、嘉兴都看到过很好看的灶间。你所调研过的常熟地区传统灶间有什么特色吗?

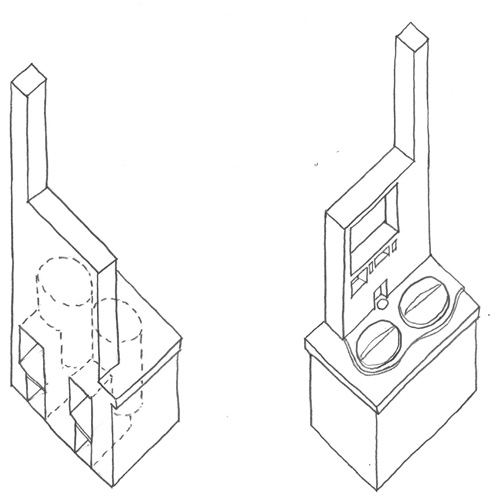

陆少波:我调研的乡村住宅大部分有灶间,但相对来讲都比较简单,没有非常精美的。倒是有一个 2000 年后新建的新村住宅,建筑图纸是政府统一提供的,没有灶间,但是居住的老人喜欢用灶台做饭,就搭了一个小木屋形式的灶间(图 9),让我印象深刻。

我对灶间的体会,更多来自自己家灶间。现在的二层住宅建于 1994 年,翻新了原来的一层木构房子(图 10,图 11)。原来有两个灶间,一个由我父母使用,后来改成了现代风格的厨房;另一个由爷爷奶奶使用,是院子里独立的小屋,也是我对自家宅子进行改造的主要空间,爷爷奶奶去世后,这个灶间有时会被我父母使用,但时间久了有破损和漏雨情况,这也是我对其进行改造的一个原因。

灶台在常熟的方言中叫“灶下”,是带有方向性的名词。20 世纪八九十年代建造的砖混结构住宅,虽然不是传统木构建筑,但灶间靠外边道路一侧都有一个小门,门外放着柴火,取柴火的流线和在室内做饭的流线不会冲突。我小学的时候,放学回家常常帮家里人生火,冬天尤其喜欢,特别暖和。

图9 新村住宅内的灶间

图10 “灶间之家”的原状

图11 “灶间之家”的原状

江嘉玮:围绕着灶间还有什么常见活动?

陆少波:听说我父母小的时候,有“照田财”的仪式:大人将稻草扎成火把,中间放一些锅底灰,孩童带着火把跑向田中,边奔跑边唱“点钱财,我里来”。有些地方的人还会通过稻草的火焰颜色来占卜水旱灾害。我想这是一种朴素的生态循环:农民通过种田劳作获得收成,在灶台煮饭做菜,灶台又是各种农村仪式的媒介。人们通过仪式与农田的生活产生关联。

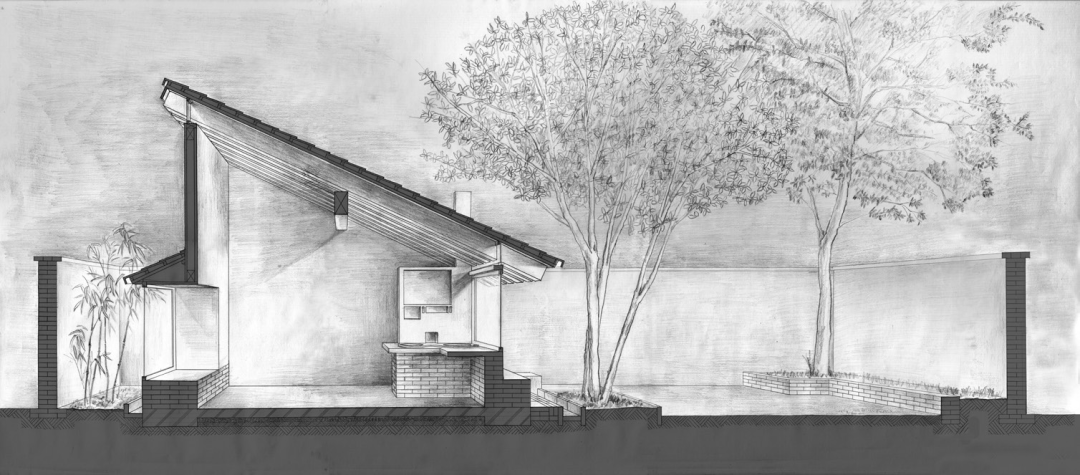

江嘉玮:我阅读了相关文章并造访过你改造的自宅,你将它命名为“灶间之家”(图 12,图 13)。这座自宅是一处很具体的位于太湖流域的现代风土建筑,它透露出平实之道。作为建筑师,你改造的自宅体现出明显的现代设计技法,你的设计概念是什么?

图12 自宅在改造之前的状况

图13 改造之后的自宅——“灶间之家”

陆少波:“灶间”就是最主要的概念,它是一种物件,不同于形式的美学概念。开始时,我一直无法确定从什么地方入手,想过只改造院子,但找不到思路。

灶间的主题,是直到 2016 年参加了日本的“中央玻璃”国际建筑设计竞赛(Central Glass International Architectural Design Competition)之后才确定的,竞赛的评委会主席是内藤广(Naito Hiroshi),他公布的题目是“生活在风土中的家”(House to Live With Fūdo),当时我看到这个题目就很感兴趣,一下子被击中了。虽然我在竞赛中没有拿奖,但确定了自宅改造的主题。

风土是什么呢?我认为风土与当地人的生活方式有密切的关系,而灶台所在的灶间,是我记忆中被使用最频繁的空间,家人和亲戚多在其中交流,堂屋反而较少被使用。通过改造与主屋脱离的灶间,可以把整个院子整合起来。确定主题后,具体怎么去设计花费了很多时间。

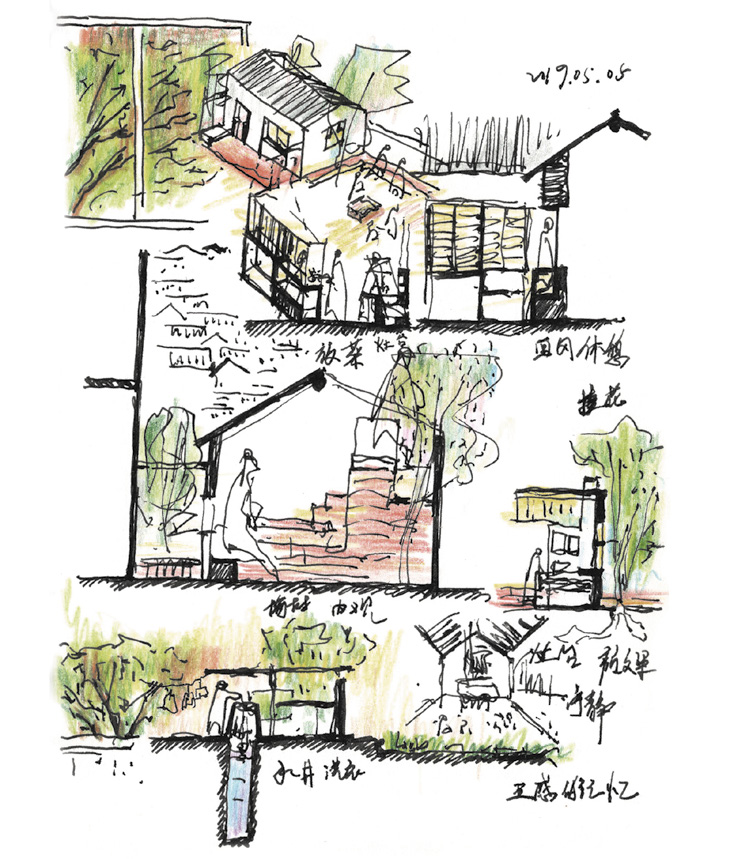

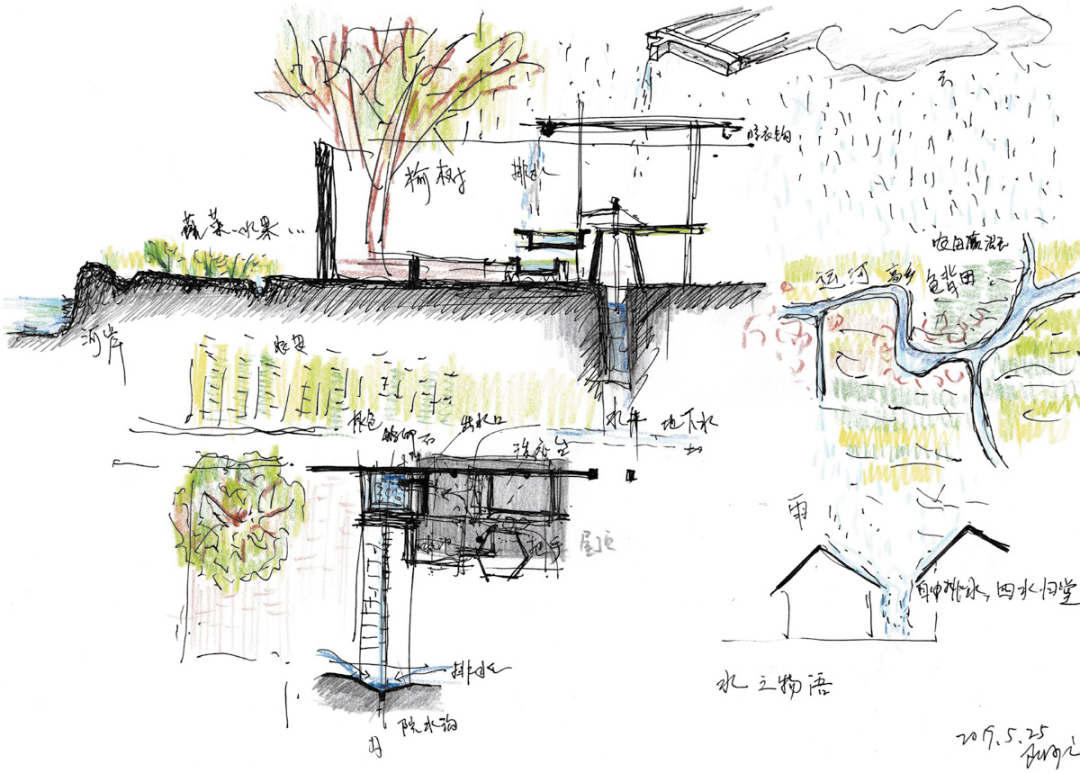

江嘉玮:是否可以给我看一下你当时的设计草稿?

陆少波:有一个过程稿是这样的:把原来的双坡屋顶改成单坡屋顶,屋顶方向转 90°,朝向有桂花树和榆树的主院(图 14)。但设计方案出来之后并不满意,一个原因是如果想坐在檐下欣赏桂花树,几乎要贴着榆树的树干,体验感不够好。另外这个设计把灶间的屋顶全部重新做了,对墙体也有很多修改,相当于保留了灶台,把其他结构都改了,违背了自宅改造的初衷。最终的设计方案是将与灶间相邻的储藏间去掉一半屋顶,使其变成室外的小院子并成为灶间的新入口,这样容易拆除。用一种减法的方式,改变原有的流线,创造出微妙的差异化体验。

图14 “灶间之家”在 2016 年的设计过程稿

江嘉玮:那你如何深化设计方案?又为什么想要那样深化?

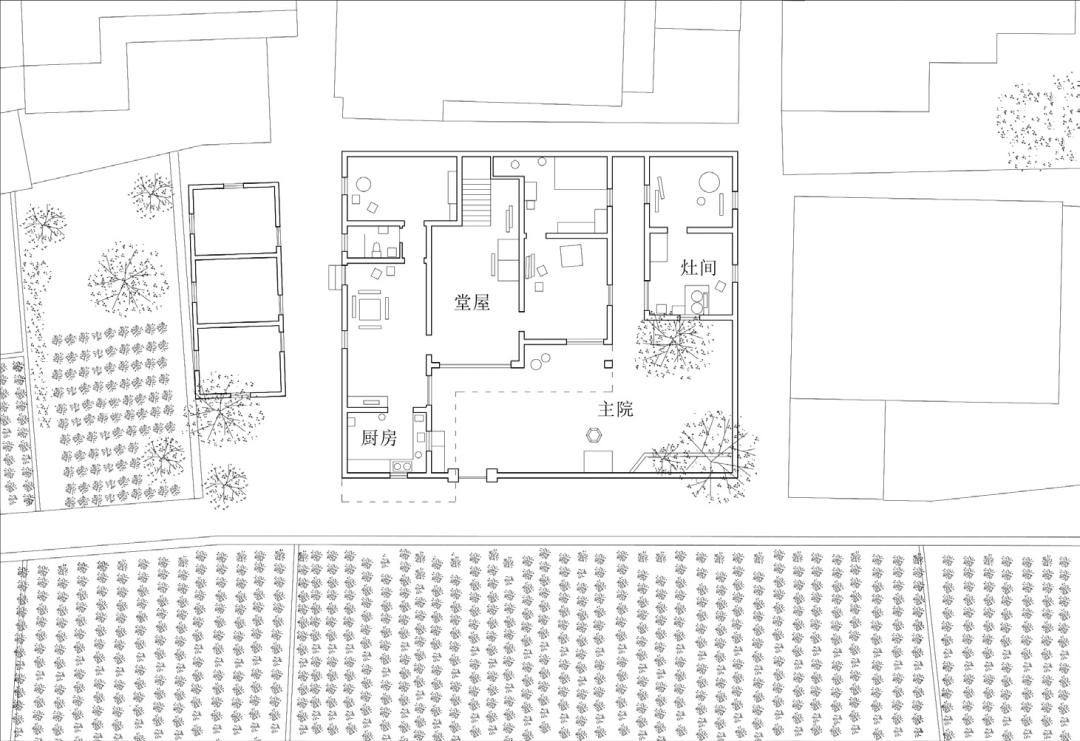

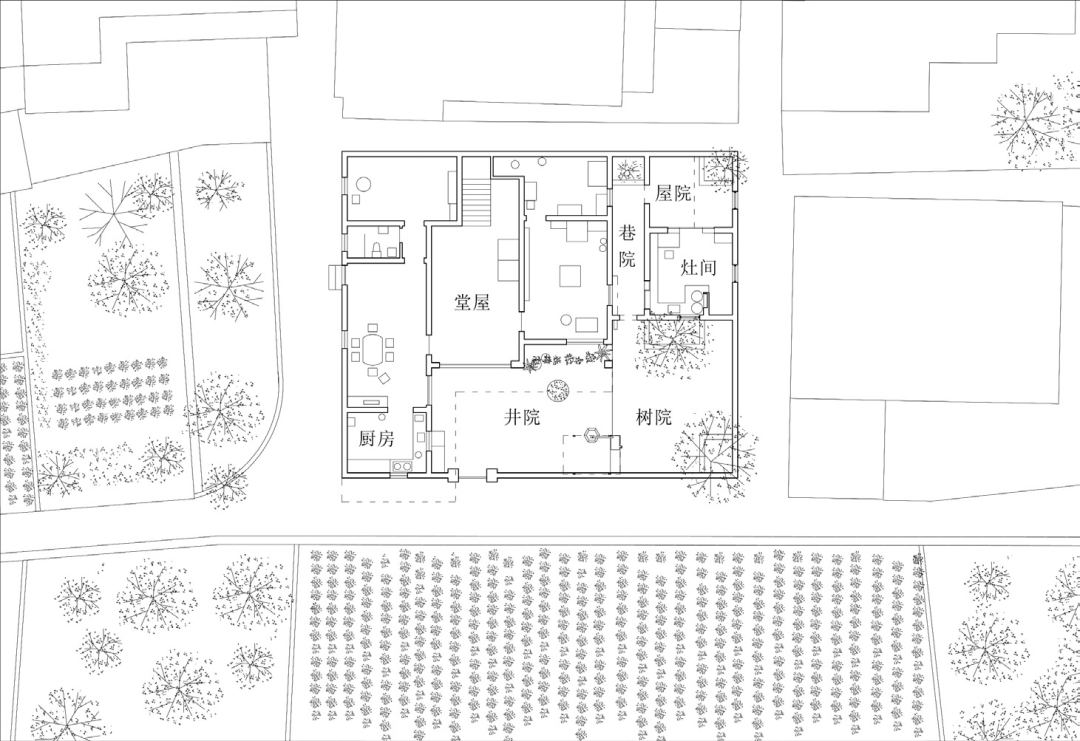

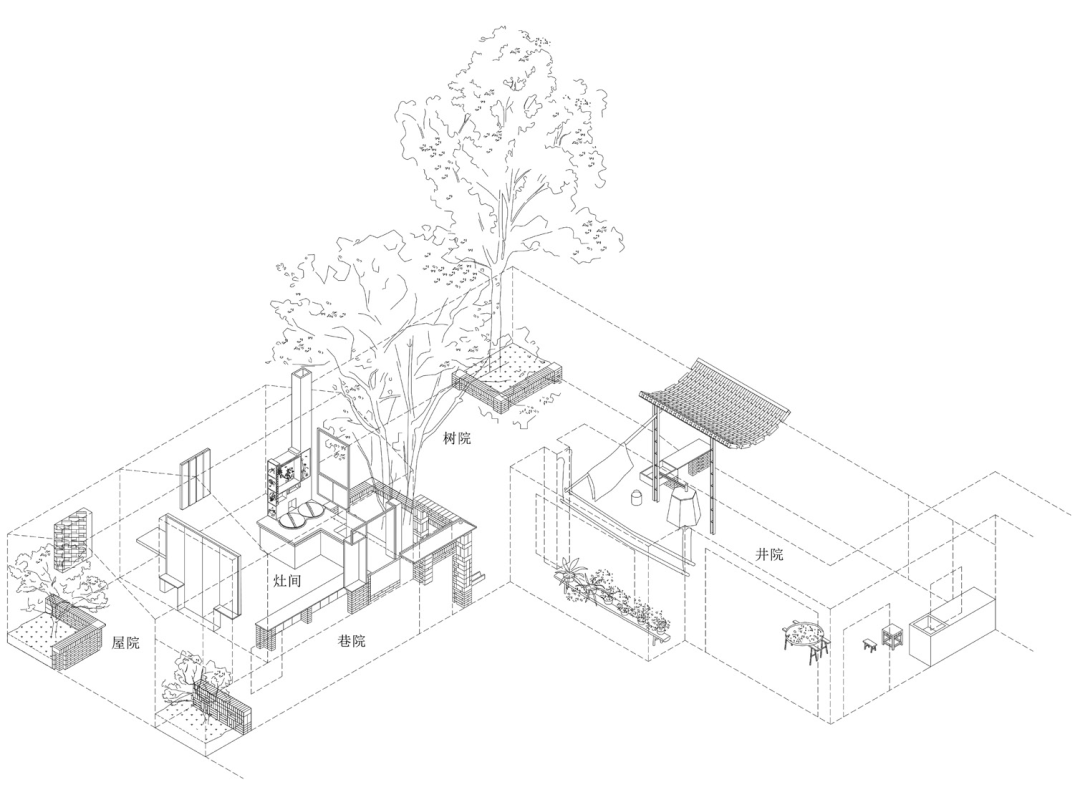

陆少波:这样的改造,在空间构成层面,把原来的一个大院子连接灶间入口的端头小巷的构成,改成了几个不同尺度的院子串联在一起的构成,把主院中的桂花树、榆树、水井,以及灶间的灶台重新组织到一起。新的空间构成,实际上是对当地住宅院子类型的一种继承与改变(图 15, 图 16)。其实这次改造的技术条件很一般,有些地方是粗糙的,但这种新空间构成的优点,可以掩盖有些细节不如意的缺点。

设计的过程中,我想过在新增的小院子中做些类似假山的小空间,人可以走上去,视线高过屋顶,使灶间的瓦屋顶成为视觉表现对象,同时将砖砌做得很有表现力。但后来觉得那样比较“做作”,还是想朴素些,就只做了一个小树池(图 17,图 18)。现在回过头想,我意识到自己在有意无意地剥离院子的文化含义,这个住宅没有条件去恢复传统的院落。设计时,我更多地在思考院子和具体的一个灶台、一棵树、一口井有怎样的关系。院子,像是土地的一种象征,联系起不同时间段的生命痕迹。

图15 “灶间之家”在改造之前的一层平面

图16 “灶间之家”在改造之后的一层平面

图17 “灶间之家”的灶间与院子改造推敲草图

图18 “灶间之家”的院子改造推敲草图

江嘉玮:在我看来,你改造的自宅体现了一种明显的现代设计技法,这种感觉主要来自对材料的处理。院子里用红砖重新铺砌的地面,水井旁用绿色水磨石搭起来的台子,钢木混合结构的晾晒棚子,都透露出一种平实的材料质感。你如何看待这个自宅设计作品对材料的运用?

陆少波:相比建造,我觉得空间构成更为重要。合格的建筑师必然要思考建造,建造是基本问题,房子要盖出来,总归要把结构和各种细节处理好。

灶间和院子用了大量的砖,有红砖、青砖,我还专门定做了与砖尺寸相同的绿色水磨石。我认为砖的砌筑也是一种装饰设计,通过不同砌法形成的不同图案,我暗示了不同的细节,比如地面少量的青砖暗示了排水路线,最主要的出水口处的水磨石强调水的出入(图 19)。在主屋落水口,结合门洞进行砖砌,有些细节的变化并不是为了满足特殊的功能要求,而是纯粹由于个人审美。

图19 从井亭看树院

江嘉玮:我从你的设计图里看到围绕灶间不同区域有不同名称,一共 4 个:井院、树院、巷院、屋院。也就是说,你用 4 个形态各异的小院围绕着灶间展开空间的布局(图 20,图 21)。

在灶间里,灶台上的绘画令我想起了嘉兴、南浔等地的灶台绘画。“天官赐福”“多子富贵”“五谷丰登”等寓意都会出现在这些绘画里。你自宅里的柴灶,比那种花篮式柴灶简单,其上的灶画只施黑白,显得简朴(图 22)。这里有什么故事吗?

图20 灶间与巷院的日常场景

图21 井院的日常场景

图22 改造后的灶间

陆少波:改造过程中,灶台上的装饰画让我特别有感触,是请当地的一个老师傅画的,以前老房子做灶台,他经常去画装饰画。他是砌灶台的师傅介绍的,已经七十多岁了。他画的时候手颤颤巍巍,画完就说这里表示八仙过海,那里的荷花、牡丹表示富贵花开,都含有吉祥的寓意。单纯从绘画的角度看,这些画技法一般。但我觉得很好,灶台上就需要这样的装饰,它们使灶台具有生命力(图 23,图 24)。

图23 “灶间之家”的灶台祭灶神

图24 “灶间之家”的日常物件

江嘉玮:除此之外,你在自宅改造里还有什么地方使用了类似的意象?

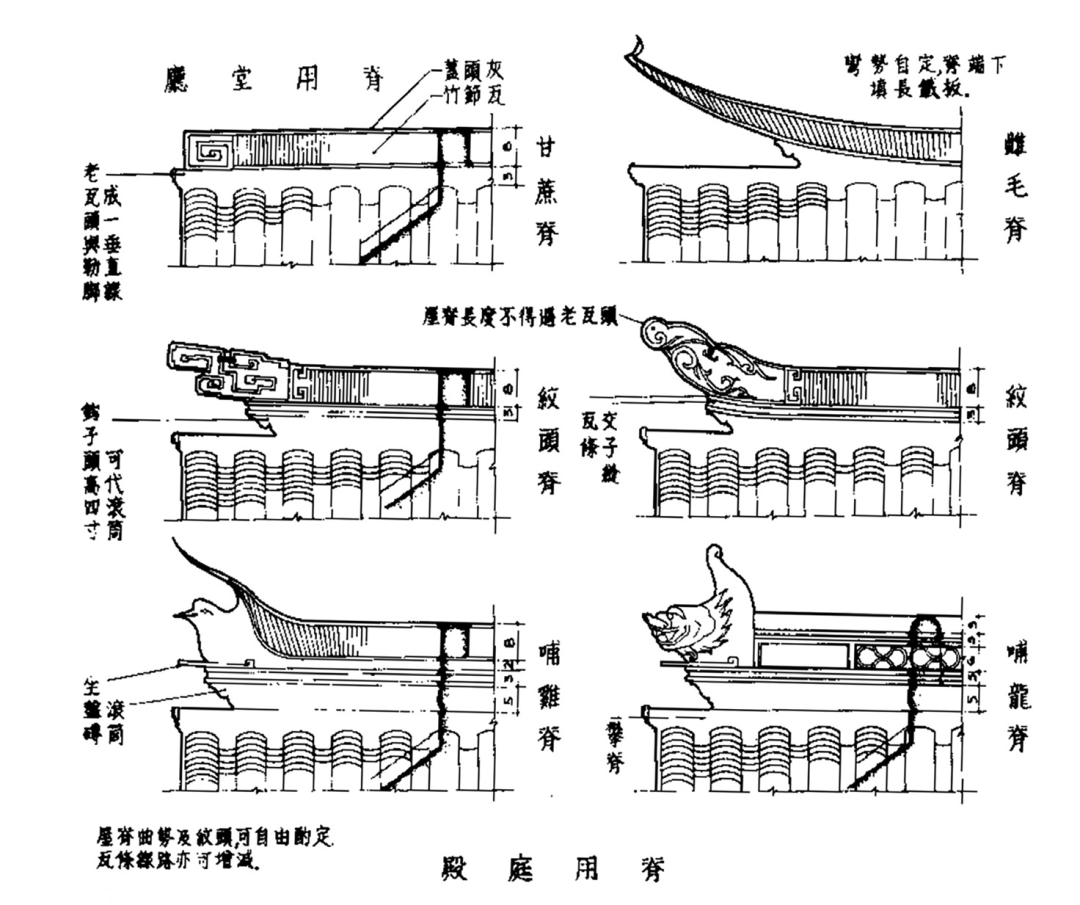

陆少波:改造完后我整理资料,发现主屋的屋脊做法就是《营造法原》中的屋脊做法(图 25,图 26)。可能我对改造的思考无意间受到了原状的影响。我家的屋顶上有 3 种样式的屋脊,装饰性非常强。当地一个特别的现象是,20 世纪八九十年代乡镇经济发展起来后才大量出现这样的屋脊,以前农村的房子屋顶大多是茅草顶,没有财力去做这样的装饰,只有像苏州园林那样的建筑才有这样的装饰。八仙桌也是,八九十年代的八仙桌做工最好,有各种各样的装饰,更早年代的桌椅则比较简朴(图 27)。

图25 《营造法原》里的屋脊装饰

图26 “灶间之家”主屋的屋脊装饰

图27 “灶间之家”主屋内不同年代木匠制作的家具

灶台和主屋的装饰,对我很有启发。建筑的覆层很重要,这是人能直接感知到的,无法忽略。现在的建筑设计,有一个趋势是强调结构和建筑的融合,以此来突出建筑师的独特审美。但没有受过建筑相关教育的人不会特意关注结构,只会感知表面。他们看到一个柱子,不会关注这个柱子用了什么特殊的预应力技术。农村很多住宅采用各种颜色的瓷砖贴面,很多建筑师不喜欢,但农民就很喜欢,瓷砖耐脏,颜色、质感丰富,又显得喜庆。我认为结构是一种广义的装饰,像素混凝土的做法是一种反映建筑师特定审美的装饰。

改造完成后,我不太满意的是水井上的木亭子,其中有一些结构思维的设计,采用了钢柱加上胶合木单元组成的悬链拱,这个悬链拱在整个改造中施工难度最高,但做完后反而不满意,觉得很刻意。

求学日本与风土研究的价值

江嘉玮:你改造的常熟自宅,让人有一种宁静和淳朴的感觉。你的设计走出了当前建筑设计常陷入的过度设计的误区,将一处民宅原本的场所和材料用一种轻微介入的方式重新表达了出来。

结合你有留学日本的经历,可否请你讲讲日本风土建筑研究对你的启发?

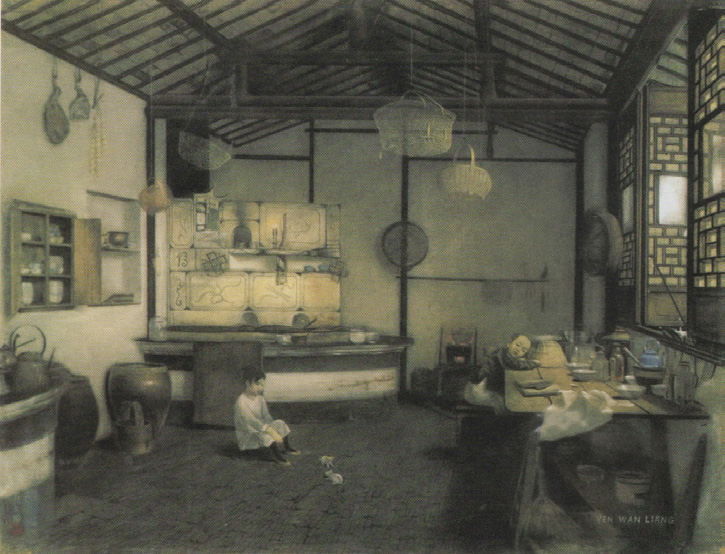

陆少波:刚才也提到了,日本对我最直接的影响是参加了内藤广命题为“生活在风土中的家”的竞赛,这让我真正开始设想对农村自宅的改造。后来参观苏州沧浪亭时,在附近的颜文樑纪念馆看到了颜文樑早期的作品《厨房》(图 28),这幅画也启发了我,那种灶间中的光影和生活质感是我特别喜欢的。

图28 颜文樑的画《厨房》,1920 年,纸本粉画

江嘉玮:颜文樑有留学法国的背景,他的《厨房》曾经获得过 1929 年 3 月巴黎春季沙龙(Salon de 1929, Paris)的荣誉奖。

陆少波:是的,他的这幅画是较早在西方获奖的中国近代绘画作品之一,可能对于当时的西方人来讲,有一些异国情调。他的画较为写实,关注自然的光影变化。后来他经常画月夜,不同于常见的油画题材,月夜的光影很难表现,但他特别喜欢,不知道是不是和传统绘画中月夜的主题有关系。

江嘉玮:让我们集中谈一谈日本建筑里的风土命题。在风土建筑方面,哪些日本建筑师对你产生了影响?

陆少波:除了内藤广,对我影响最大的是筱原一男(Shinohara Kazuo)。他在创作初期对传统民居非常感兴趣,是较早研究民居的日本建筑师之一。我当时对他如何研究传统民居很感兴趣,也因此去了日本留学。现在再看,可能他对住宅本质的思考对我影响更大。他曾经和矶崎新(Isozaki Arata)争论过住宅的意义。矶崎新说过“在西方,做过公共建筑的才算是建筑师,小住宅不是建筑”,但他又在创作早期写过《小住宅万岁》这样的文章来赞美小住宅的先锋性。我认为矶崎新可能将小住宅设计作为建筑师在创作早期没有机会进行公共建筑设计实践时,一种试验自己创作思路的重要方式。但是,对于筱原一男来讲,小住宅有着更为本质的意义,超越了资本和技术,是人存在的本源。他研究传统民居,是希望把民居基于土地的生命力转化为自己创作的生命力。

在同济大学读书的时候,就领教过常青老师对风土建筑的解读,有很多启发。最近又查阅了一些日本建筑师对于风土的思考,和辻哲郎(Watsuji Tetsuro)的《风土》出版了近百年,已经成为日本的一个重要文化概念,对他的风土思想的解读有很多。不过他讲的风土,与现在的风土建筑(vernacular architecture)中的风土含义是不同的。和辻哲郎不太关心民居,他更关注日本的贵族建筑,他用日本的桂离宫和西方的园林作比较,强调东西方文化的差异。我觉得他的思考和梁思成对于民族建筑的思考有类似之处,他讲的风土更偏向于民族主义的视角,他是从东西方文化比较的角度思考的。

第二次世界大战之后,风土的概念在日本有很多变化。因为这个概念是在日本和西方交流的背景下提出的,对应的英文也 并 不 固 定, 被 翻 译 成 气 候(climate)、文 化(culture)、 历 史 景 观(historic landscape)、地域主义(regionalism)等等。近年对风土的翻译直接用了日语发音 Fudo,大概因为他们觉得风土已经是一个独特的哲学概念。东京工业大学出身的建筑师谷口吉郎(Taniguchi Yoshiro),在晚年对风土也很感兴趣,还以风土为题讨论他的故乡金泽的民居和风土。谷口吉郎对风土的思考,和风土建筑(vernacular architecture)的含义就比较相似了。日本建筑师们对于风土的各种思考,对我是有一定的启发的。

江嘉玮:西方对民俗艺术和文化的看法,跟日本与中国目前的风土概念中的民俗艺术和文化也有区别。法国艺术史家福西永(Henri Focillon)曾经在布拉格组织过一个研究民俗艺术(l’Art populaire)的会议,福西永在艺术史领域最著名的是他对形式的论述,没想到这样一位学者会花费精力去研究民俗艺术并组织相关会议。

陆少波:我在日本学习时,发现有不少“非著名”的建筑师,比如仓敷的浦边镇太郎(Urabe Shizutaro),一直在小城仓敷耕耘创作,他在 20 世纪六七十年代的作品很有代表性,我对这种扎根地方进行设计实践的方法比较倾心。近些年,由于日本的老龄化现象,地方城市和乡村不断空心化,出现了不少试图解决这些问题的尝试,比如社区营造等等。我对日本近些年做的相关工作也很感兴趣。

江嘉玮:我在一些文章里曾使用“家乡建筑师”(Heimatarchitekt)这个词来描述那种扎根家乡做调研和设计的建筑师。我觉得,浦边镇太郎以及你,都可以算作家乡建筑师。能否请你围绕“家乡建筑学”这个议题对自己的价值判断、调研方法和设计技法再做一些论述?

陆少波:最开始以家乡为主题做研究和设计,有出于便捷性的考虑,中国这么大,各地方言也不相同,家乡是最方便做调研的地方,而且每次回家都可以观察家乡。面对家乡,自己有双重身份,既是自我又是他者,可以以某种抽离的态度介入。时间一久,觉得这也是反思自我的一种方法。从 2011 年开始家乡调查的十多年,自己对家乡的认知有不少变化。

我从日本回国后的几年,一个最主要的认知是,真正扎根在一个地方慢慢做一辈子事情,在国内是非常困难的。社会变化得太快了,我原来还想继续改造常熟农村的房子,慢慢把主屋改造完成,并修改这次改造中不满意的地方。不过据说过两年家乡要拆迁了,会被重新规划建设。我现在觉得家乡是起点,并不执着于一定以家乡为主题进行创作。

不过,我觉得脚下的土地还是十分重要的。如果和土地没有关系,那设计什么样的建筑都可以,甚至觉得建筑设计都没有存在的价值了。我理解的土地,并非传统的、固定的,而是在稳定的气候等自然条件下,混合了各种历史文化的一种综合性的整体事物。虽然当下的土地处于不断的变动之中,但与土地的“对话”,经常是我思考和创作的出发点(图 29)。

图29 鸟瞰“灶间之家”与周边环境

江嘉玮:很精彩的结尾,谢谢你的回答。

作者简介:

江嘉玮,同济大学建筑与城市规划学院助理教授

陆少波,上海交通大学设计学院博士生

完整阅读见《建筑遗产》2023年第4期(总第32期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

江嘉玮, 陆少波. 太湖流域风土研究与设计的住宅视角:以常熟为例[J]. 建筑遗产, 2023(04): 102-113.

—THE END—

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

点击“阅读原文”进入“建筑遗产学刊”官网

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):太湖流域风土研究与设计的住宅视角:以常熟为例

规划问道

规划问道