十年回望·共划北京

2014年2月26日,习近平总书记视察北京并发表重要讲话。沿着习近平总书记指引的方向,北京围绕“建设一个什么样的首都,怎样建设首都”这一重大时代课题,以规划引领城市发展,系统谋划首都未来可持续发展的新蓝图,推动北京这座伟大城市深刻转型,开启了首都全面建设社会主义现代化新航程。

“十年回望·共划北京”栏目将以城市规划、历史文化、更新改造、市政交通和绿色发展理念为脉络,结合专家解读与案例分享,为您描绘一幅首都十年蝶变的瑰丽画卷。

恽爽

清华同衡规划设计研究院副院长

北京城市副中心分院、河北雄安分院院长

北京城市规划学会副理事长

党的十八大以来,习近平总书记多次视察北京并发表重要讲话,为做好新时代首都工作提供了根本遵循。十年来,在党中央坚强领导下,在习近平总书记的掌舵领航和殷切关怀下,北京市以北京城市总体规划为抓手,贯彻生态文明、绿色转型、公园城市等城市空间发展的国家战略要求,首都绿色发展一步步从“愿景图”变成“实景图”。

01

成果回顾

绿色发展实现规划目标

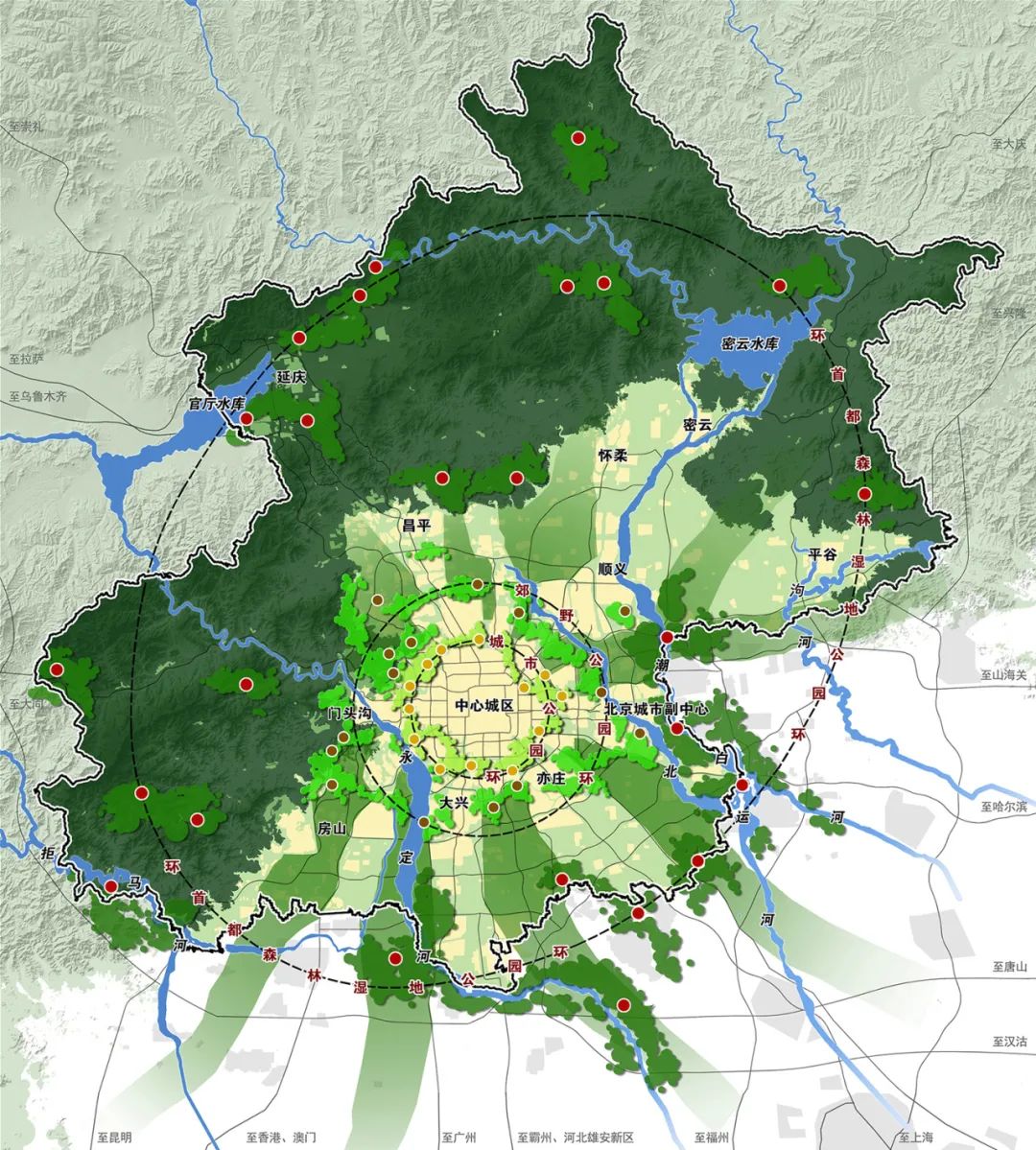

在北京新版总规中,绿色空间体系规划指明了发展方向和建设目标,构建起“一屏三环五河九楔”的空间结构和指标体系,预计到2035年,建成区人均公园绿地面积提升至17平方米、公园绿地500米服务半径覆盖率提升至95%、森林覆盖率提升至45%。这一结构落到民生层面,则是由浅山滨河地区的郊野公园带(包括森林、湿地和地质公园等多种类型)、大型绿隔等生态斑块和廊道、各级城市公园和社区公园构成的多级公园游憩系统,与市民的日常生活息息相关,也为北京建设“公园城市”奠定了基础。

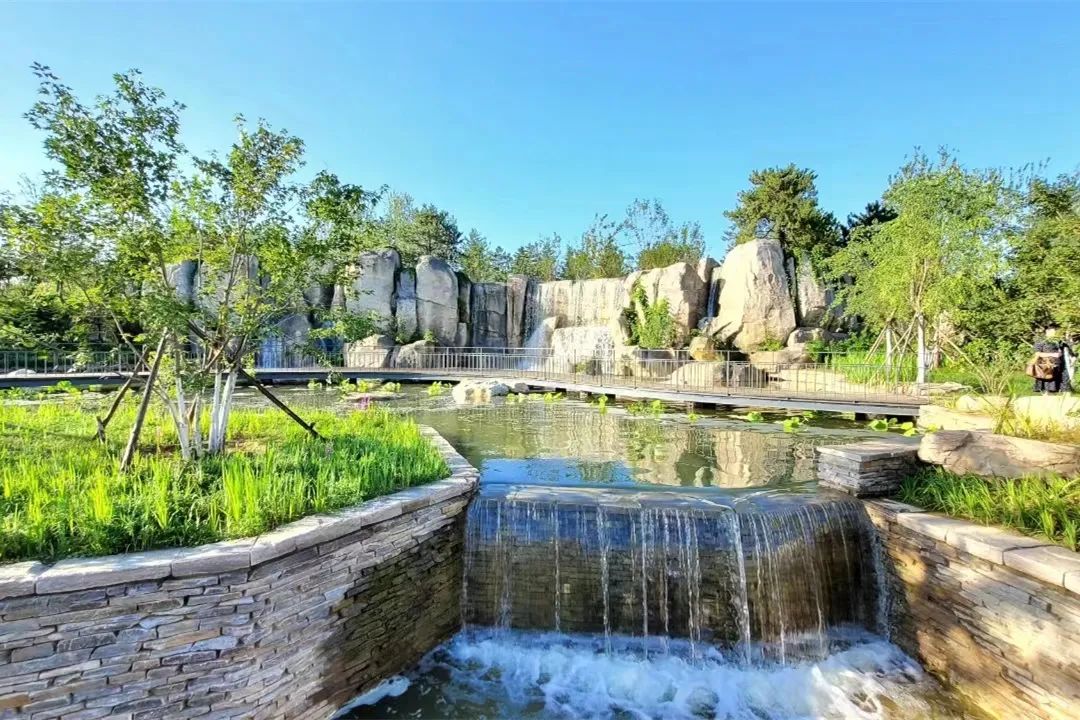

市域绿色空间结构规划图

在总体规划框架的引领下,北京展开对各区各级各类绿色空间的实施营造,包括首都功能核心区、生态涵养区、二道绿隔、三山五园、首钢—永定河、南中轴等多个重点地区,以及北京园博园(丰台)和世园会(延庆)、翠湖湿地公园、温榆河公园、京张铁路遗址公园、副中心城市绿心等若干重要的绿色基础设施项目。在大尺度上,这些实施项目优化通风廊道、改善城市气候,有效缓解了城市热岛效应(二绿地区已平均降低1.4℃);在小尺度上,项目方便居民和游客使用,多样的场景体验和就近的服务设施,增加了各类使用人群的便捷性、舒适性和场所感。目前已经在北京市大部分地区初步实现“开门见绿、出门入园”的效果,大幅提升了市民的幸福感与获得感。

整体而言,北京较为系统全面地实现了规划发展目标,未来还需要更加关注建成项目的提质增效,在精细化、人性化和均衡性等方面做进一步完善和提升,使之与社会经济发展能更紧密地连接。

02

发展历程

从“量”到“质”的转变

2017年前,北京延续快速城市化的增量扩张思维,该阶段城市绿色发展的主要任务着眼于“量”的增加、分配的合理性与合法性方面,同时也处于绿色空间投入与建设用地收益之间的博弈阶段,对“质”的关注度还普遍不够。

随着2017年北京新版总规批复和2017年10月中央首提“高质量发展”的要求,城市建设逐渐转向存量提质阶段,结合城市更新行动,绿色空间发展的核心内容也发生变化,即在总量稳定和布局相对均衡的基础上,开始更多关注绿色空间的高品质营造和运维。尤其是近五年,把城市蓝绿空间看作重要的公共空间类型和资产,加以多种模式和渠道的运营,已成为城市绿色发展的重要抓手。或者说,北京城市的绿色发展已经进入了更深层的城市运营阶段,如何将各种类型和层级的绿色空间资源盘活,使之有效融入产业绿色化进程当中,发挥绿色空间在经济、社会、文化和生态等多个维度中的核心作用,是接下来一个阶段的重要任务。

03

理念融合

绿色发展的空间规划策略

从空间规划的角度来说,实现绿色发展的具体规划策略是建立在“公平、共享、集约、创新”等民生导向的价值理念基础之上,作为最核心的规划价值观来制定的。

“公平”理念中的均衡布局策略,可以把绿色空间作为刚性要求和配置标准,纳入到“15分钟社区生活圈”当中,并结合实地情况优化其服务范围,使公众在城市生活中能够公平地享有绿色空间的福祉。

“共享”理念中的全龄友好策略,是确保所有绿色空间都充分考虑到老人、儿童和残疾人等弱势群体的使用需求,强化散步道、儿童游乐区、老年人活动区和无障碍通道等适老、适幼型设施与空间的精细化设计,这对于公众日常活动集中的社区公园与口袋公园尤为必要,应作为基础性内容和标配要素,让各个层次的规划安排都能落到实处,服务于全龄人群。

“创新”理念中的复合耦合策略,是希望在绿色空间中更多纳入文化、体育、商业乃至艺术等多元功能,增加不同要素之间的交流活力,从而激发创造力,同时也引导互补业态集成,从而提升生产力,在规划时就需要注重绿色空间的复合兼容。

04

先进经验

应对挑战的四方面举措

北京实施绿色发展过程中的主要挑战来自于观念、制度、资金和技术等方面。

在观念方面,要充分认识到绿色空间的多维价值和潜在价值,不仅仅是某一块绿地及其单一的生态价值,更需要在维护生态本底的前提下,通过多种方式把它盘活,实现绿色空间资源的资产化。绿色空间应引入“运营前置”思维,使之与公共艺术和文化事件相结合、与新业态新场景新消费相结合,与乡村振兴和生态修复相结合等,让绿色空间有机融入经济社会发展的整体框架当中。所以,转变观念是内涵式发展的第一步。

在制度方面,最突出的问题是行政壁垒与沟通不畅。以街道空间为例,其路权管理牵涉交通、园林、市政等多个权属单位,使得原本便不宽的路面被多重围栏层层分隔,绿地景观与日常生活相脱节。在其他绿色空间类型中,也不同程度地存在着条块分割、空间隔离的现象。那么在规划的同时,也需要同步进行政策机制创新,合理调配行政资源,包括顶层设计的权力整合与基层治理的权力(再)分配,以市民生活的感知和使用为出发点,为规划实施赋能赋权。

在资金方面,近年来地方财政紧缩,对于绿色空间营造的投入也相应削减。这就需要以公共利益与综合运营为导向,发掘绿色空间资源的潜在流量价值,通过多种运营手段的组合将空间价值转化为现金流收益,以反哺绿色空间的营建和维护,形成投入与盈收的良性闭环。在存量更新时代,这一点尤为重要。

在技术方面,城市绿色空间发展和治理是一个庞大复杂的系统工程,特别是北京这样的城市体量,传统规划的模式、方法和工具已经无法满足物联信息时代的新问题和新需求。所以,在规划和实施过程中就需要积极引入大数据、智能设施、数字孪生、规建管信息平台等新兴科技工具,从更宏观的维度综合统筹、模拟、协调和配置资源,才能更高效地认知城市绿色空间发展规律,辅助空间治理的科学决策。

05

聚焦副中心

绿色公共空间实践和创新

北京城市副中心在最大化提高绿色空间总量的基础上,构建起由环城郊野公园带、骨架性公共开放空间、城市级公园绿地、滨水绿廊、交通型绿色基础设施、社区级公园绿地和小微绿地组成的类型丰富、层级清晰的七级蓝绿公共空间体系。除了新增多个大型城市公园和绿廊绿道,北京城市副中心还规划了如植物园、儿童自然教育公园、体育公园、湿地公园、遗址公园等专类公园系统,内容上更加精细化与专业化,并改造老旧公园、“见缝插绿”建设小微绿地,以尽可能实现均衡布局、全域覆盖,保证副中心各类公共开放空间的服务半径覆盖率达到97.3%(高于北京新版总规中的95%)、林荫道推广率达到100%。

总之,无论从宏观架构还是到具体项目,副中心都将逐步营建成首都绿色发展的标杆示范区。

内容仅代表专家本人观点。

版权归“北京印迹”平台和专家所有,如需转载或引用请联系“北京印迹”

相关阅读

叶楠:奋楫笃行 履践致远——北京历史文化名城保护工作十年回顾与思考

尹稚:新时代背景下的城市更新

石晓冬:首都规划实施建设“十年”成绩单

十年回望·大家谈丨专家解读首都规划建设发展成效

北京印迹上线!北京老城历史文化信息一键可查!“图观北京”测绘地理信息展同期开展

古都北京的正确打开方式是……

您与京城,一“码”之隔!

”

关注“北京印迹”平台

体验解锁京城新方式

“北京印迹”是北京历史文化名城保护委员会的公众宣传平台,由北京市规划和自然资源委员会主办,市测绘院和清华同衡规划院提供技术和专业支持,光明网提供运营和推广支持,集合广泛的社会力量,打造北京历史文化名城空间资源平台和专业全媒平台。

“北京印迹”是全面地向公众开放北京老城历史文化资源的一次尝试,系统梳理和采集了北京老城18大类、73小类历史文化资源3万余条。以北京印迹网站为基础,拓展建设北京印迹新媒体矩阵以及线下文化活动,覆盖线上线下多种传播渠道,将成为北京开展名城保护和公众了解北京历史文化的重要窗口。

“北京印迹”力争将历史文化深度融入城市规划建设发展之中,让更多的人了解北京、热爱北京、保护北京、发展北京,一起擦亮古都北京的金名片!

原文始发于微信公众号(北京印迹 inBeijing):恽爽:首都绿色发展建设“实景图”

规划问道

规划问道