中国博物馆

墓葬壁画的博物馆展示与思考

2024.2

文章从不同学科对墓葬的认识入手,分析考古学、艺术史、文物学对墓葬的不同层次的理解,在此基础上梳理了壁画博物馆展示的历史,说明目前主要展示方式及其背后的学理,并列举以考古学为基础的洛阳古墓博物馆的展示和以文物学为基础的陕西历史博物馆唐代壁画珍品馆的展示,意在强调墓葬壁画的展示应融合多学科视角表现其礼仪内涵及与传世作品的关系。文章同时以山西陵川附城镇玉泉村金代壁画墓为例,通过对该墓葬壁画空间结构及相关要素的分析,提出墓葬壁画的博物馆展示新思路,并指出该方法在博物馆学中的意义与价值。

墓葬壁画;博物馆展示;陵川县附城镇玉泉村金代壁画墓;博物馆物

1987年,洛阳古墓博物馆建成开放,这是我国开放的第一座墓葬类专题博物馆。2011年陕西历史博物馆唐代壁画珍品馆开幕以来,墓葬壁画类展览渐成声势。在此之后,河北博物院北朝壁画展厅、洛阳古墓博物馆基本陈列经过改陈相继开展。2023年12月,太原北齐壁画博物馆正式建成开放,该馆以徐显秀墓为基础,融合了娄睿墓、忻州九原岗墓的部分壁画作为展示内容,既是太原市第一座遗址博物馆,也是国内第一座遗址类墓葬壁画艺术专题博物馆。

墓葬壁画类展览受到学界广泛关注,也为观众提供了一个近距离接触历史与艺术的机会。而正是在这样的背景之下,我们更有必要提出疑问:墓葬是什么?墓葬壁画展示的传播目的是什么?进一步说,不可移动文物当脱离源环境来到现代的博物馆空间中,策展人如何弥合原环境和现代博物馆空间中的差异,如何说明这是一件来自于墓葬的文物?它和其他类型壁画的差异在哪里?这是本文探讨墓葬壁画类博物馆展示与方法的大的出发点。需要说明的是,本文所言及墓葬壁画博物馆展示,包含了现代博物馆建筑中的对某一座或几座墓葬壁画的专题展示,也包含其他主题展览中与墓葬壁画相关的内容,但不包含没有加建地面建筑的墓葬原址保护与展示。

1. 不同学科交叉点上的墓葬与墓葬壁画

墓葬,不是一个新鲜的概念,作为人类死后的栖身之地,早在《吕氏春秋》中就对墓葬有过这样的描述:葬也者,藏也。藏也者,欲人知弗得见也。是故,衣足以饰身,棺周于衣,椁周于棺,土周于椁。反壤树之哉。文字不长,却包含了后来被考古发掘反复证实的两个基本观点:第一,葬,藏也。墓葬是位于地下,不应当被人看到的。第二,墓葬的结构是有层次的,从内到外分为殓衣、棺、椁、墓穴、地上建筑几部分。这是今日我们理解墓葬的常识与基础。

从学理上看,今日的墓葬研究与展示受到考古学、艺术史等诸多学科的关注。不同学科的学者对墓葬的认识多有不同。比如,夏鼐先生认为:“考古学的研究对象是各种遗迹和遗物。这些古代文物除了少数仍存留在地面,大多数是埋葬在地下。考古工作者通过地面调查和考古发掘去发现这些文物,加以整理,并据以研究古代人类社会的历史。”在这一层面上,考古学者眼中的墓葬与城址、灰坑等其他遗存类型并列,都属于遗迹和遗物——墓葬建筑本身是遗迹,随葬品、遗骸都是遗物的一部分。在这一认识的基础上,《中国大百科全书》(第一版)中,将“古墓葬”条列入“文物 博物馆”卷,并释义为:泛指人类古代采取一定方式对死者进行埋葬的遗迹。包括墓穴、葬具、随葬器物和墓地。中国古墓葬分布很广,历年来发掘出土了大量历史价值较高的珍贵文物,这是探讨不同时代、地区和社会阶层之间埋葬习俗以及所属时代社会生活状况的重要实物资料。

当进入美术史的领域,墓葬被列入了美术考古学的范畴。杨泓先生认为,美术考古学研究的主要内容,可以概括为建筑、绘画、雕塑、工艺美术和宗教美术5类,其中墓室壁画被归为绘画一类中,并指出这是田野考古发掘中获得的数量最多的绘画作品。而且,唐代之前的绘画作品传世极少,因此丰富的墓室壁画成为复原汉代以来中国绘画风貌的主要依据。因此,美术史学者使用壁画墓这一概念时,主要聚焦于墓中之画,试图将其与传世绘画置于同一语境,此时“壁画墓”被悄然转化为“墓室壁画”,学者的研究对象由墓葬本身转变为墓葬建筑与葬具表面较为复杂的图像。

然而,要引起注意的是,在中国,墓葬进入学术研究的视野并不始于考古学和美术领域,而是源于近代以来西方探险家的盗掘与走私。徐坚在《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》一书中,以民国时期安阳的发掘为例,认为这一地区的考古活动同时包括四个部分:史语所在安阳组织的正规发掘,与中央学术机构相抗衡的地方学术力量的考古发掘;与学术研究相抗衡的私掘和流通等非学术活动;以及由于战争原因造成的,史语所撤离安阳之后,日本机构和学人在安阳的发掘。郑岩在《魏晋南北朝壁画墓研究》中梳理了魏晋南北朝壁画墓的发掘历史,发现其首次发掘始于1915年斯坦因对阿斯塔那墓地的盗掘。在斯坦因等人的认识中,这些首先是“物”,是被带走和提取的对象。当盗掘与古董商结合时,墓葬被拆解为一件件“墓中之物”,对这些物的关注又恰恰暗合了中国古代的金石学传统与近代以来美术史研究的分类方法。

至此,在学术史内外,对墓葬这一事物已经形成了三种不同的认识。而这三种认识,则奠定了日后墓葬壁画博物馆展示的三种方法:即,基于考古学的思路,将同一墓葬的墓穴、葬具、随葬品都纳入同一展示空间,壁画从属于这一空间,是这一空间重要的组成部分;基于艺术史的思路,将墓葬壁画作为绘画的一种门类,通过展示说明壁画的主题、绘画技法与风格;基于“物”的理念,关注墓葬壁画本体的揭取、保护与异地展示。

2. 墓葬壁画博物馆展示的历史线索

理论认识与博物馆实践间的联系并不是单向的,但理论认识总要反映在实践中。不同学科对墓葬的不同认知决定了其不同的展示理念与呈现方法。

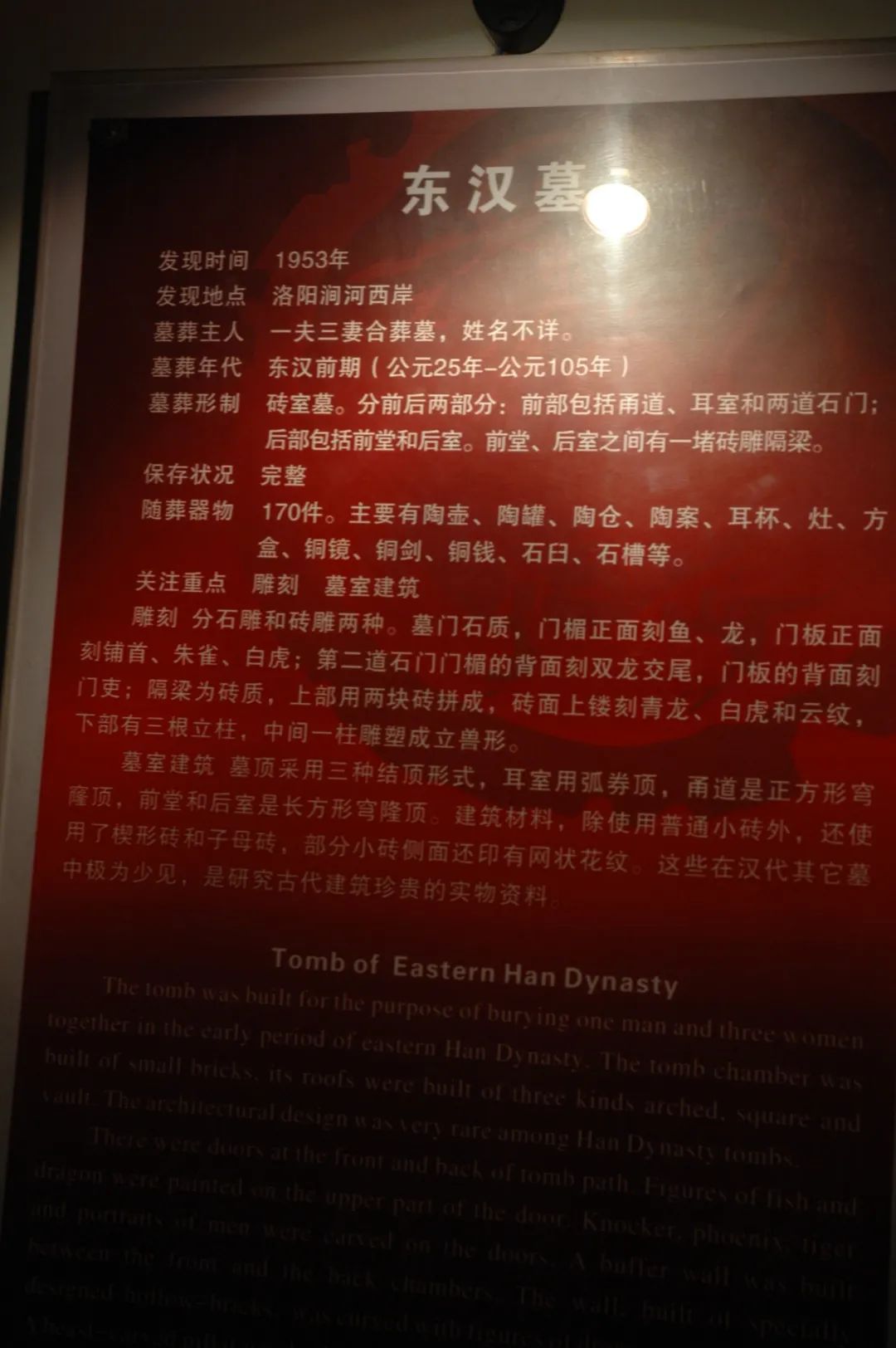

图1/洛阳古墓博物馆异地复原的墓葬(左)

图2/洛阳古墓博物馆的墓葬说明牌(右)

以考古学为基础的墓葬壁画展示试图在不同空间中还原墓葬本身,并呈现原墓葬中的物与墓葬的关系,如洛阳古墓博物馆、河北博物院“北朝壁画”展和太原北齐壁画博物馆就是这方面的代表。1987年,洛阳古墓博物馆建成开馆。该馆最初搬迁复原了22座墓葬,1992年增加1座,1996年由小浪底淹没区搬迁1座北宋墓,1998年由郑州黄河大观附近搬迁1座金墓,现共有25座古代墓葬,是目前我国占地面积最大、墓葬数量和朝代最多、类型最丰富的古墓葬类博物馆(图1)。在该馆“葬制大观:洛阳历代古墓集萃”中,完整展示了这些复原后的古代墓葬,而且每座墓葬的说明牌都包含了发现时间、发现地点、墓主人、墓葬年代、墓葬形制、保存状况、随葬器物等内容,称得上是最简练的考古简报(图2)。2015年,河北博物院“北朝壁画”展开展。展览复原了北齐高洋墓,并配合展示了北魏茹茹公主墓、元祜墓,北齐高润墓、高孝绪墓的壁画,其中最壮观的是按原件绘制的长37米、最高点达8.2米的北齐文宣帝高洋墓墓道临摹壁画,用以说明北朝绘画艺术的巨大成就。除了壁画原件与临摹展示外,展览还配合展出了陶俑158件。2023年,太原北齐壁画博物馆建成并对公众开放。整座博物馆以“历史文化—原址保护—壁画艺术”为叙事逻辑,分为“别都华彩”“一眼千年——走进徐显秀壁画墓”“简易标美——山西北齐壁画艺术展”三个专题展厅,展示了徐显秀墓的原址保护成果和娄睿墓、厍狄迴洛墓、韩祖念墓、太原南郊北齐壁画墓等北齐壁画墓出土的精美壁画。展览采用了复调叙事的方式构建起人与物、物与物、物与像之间的多重关联。

以艺术史为基础的墓葬壁画展示用展示卷轴画的方式展示了墓葬壁画,完全忽略了墓葬原有空间,观众的观看方式也如同看画一般,其中最典型的是南京博物院“六朝迭兴 隋唐华彩”展中对竹林七贤和荣启期画像砖的展示。1960年,南京博物院与南京市文物保管委员会在南京西善桥发掘南朝砖刻壁画墓一座,墓室两壁装饰竹林七贤与荣启期画像砖。在原墓葬中,墓室南壁壁画自外向内为嵇康、阮籍、山涛、王戎,北壁壁画自外向内为向秀、刘伶、阮咸、荣启期四人。目前,此画像砖在南京博物院历史馆4展厅“六朝迭兴 隋唐华彩”展览中展出,展览把画像砖按照先北后南,北壁先内后外,南壁先外后内的顺序在墙柜中由左到右排开,人物出场顺序是荣启期、阮咸、刘伶、向秀、嵇康、阮籍、山涛、王戎。现场陈列仅有画像砖,并未同时展出画像砖拓片及其它辅助展品(图3)。

图3/竹林七贤画像砖在南京博物院的展示

图4/洛阳八里台墓葬壁画在波士顿美术馆的展示

以文物学为基础的墓葬壁画展示将墓葬壁画作为文物的一类,壁画在原墓葬中的空间关系同样被忽略,但其发现、揭取、入藏、修复、保护的过程与其中的材料与技术都应是研究和展示的对象。具体来说,民国前后墓葬壁画在国外博物馆中的展示就是如此。1916年前后,洛阳郊区发现了一座西汉晚期墓葬,墓中发现一组壁画,绘制在由五块空心砖拼砌成的山墙上。墓砖从墓室中被拆出,转手盗卖出中国。1925年,古董商卢芹斋将竞拍所得的文物转赠给波士顿美术馆。此后,这座壁画以其脱离墓葬后的五砖一组的形态示人(图4)。2011年,陕西历史博物馆唐代壁画珍品馆开幕。展览展出了二十余座唐墓的壁画精品近六百幅,展陈面积一千平方米以上。展览除了涉及墓葬壁画的材质和制作方法、墓葬壁画的保护等内容之外,还将二十余座唐墓的壁画精品分墓葬排列,但解释性文字并未对墓葬形制与特点做详细介绍(图5)。值得注意的是,陕西历史博物馆从2019年起,陆续举办了“丹青焕彩——唐墓壁画修复展”“壁上丹青——壁画文物修复展”“虎虎生风——壁画文物修复展”“溢彩千年——壁画文物修复季展”等展览。通过文保工作者现场答疑、模拟展示单幅壁画的修复程序、展出修复工具与材料、观众参与临摹壁画等活动,延伸了唐代壁画馆的展示内容,说明了墓葬壁画从出土、揭取、到入藏、修复、展示的过程,帮助观众了解了文物保护与展示的内在关系,也形成了讲述文物背后故事的独特方法。2018年“寻真——北京大学考古教学与科研成果展”在北京大学赛克勒考古与艺术博物馆开幕。展览的第五部分“宋元明考古”展出了白沙一号宋墓砖第123箱,内装有彩绘的墓室斗栱藻井砖,具体部位是“前室东壁帐饰、东壁抱柱和南壁前斜线”。当时配合宋墓砖展出的是由彭华士摄影的一号墓前室西壁壁画(图6)。这也是白沙宋墓的相关文物首次对外展出。

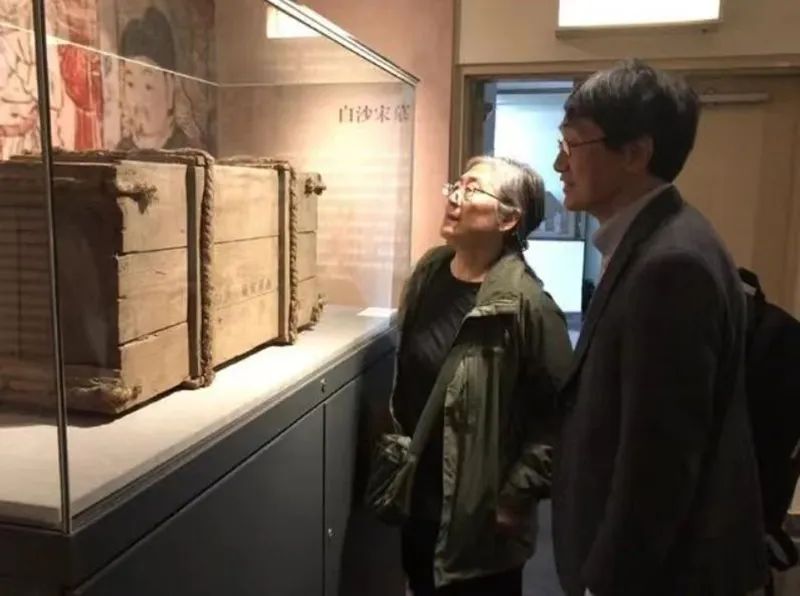

图5/陕西历史博物馆唐代壁画珍品馆展厅效果图

图6/白沙宋墓在“寻真”展厅中的展示

以上基本梳理了墓葬壁画展示的历史,说明了墓葬壁画展示背后的理论认知,会发现目前的展示方式有其合理之处:首先,在晚清民国,西方学术体系进入中国伴随着对墓葬壁画的再一次发现,西方美术史著作中常见的“绘画、雕塑、建筑、工艺美术”四分法直接影响了墓葬壁画的研究与博物馆展示:与卷轴相似的壁画被归为画,并认为这些墓葬壁画起到了弥补传世作品缺环的作用。其次,在现代的学科归类中,通过正规考古发掘出土的器物统称为文物,壁画也确实是文物的一类,用展示文物的方法表现壁画,也确实在情理之中。最后,随着越来越多的考古发现和文物出土,墓葬壁画中出现的器物图像与出土器物确实存在对应关系,从这个角度讲,在展示中用墓葬壁画来反映历史现实也没有不妥之处。

值得注意的是,在以上案例中,洛阳古墓博物馆较早运用了墓葬整体展示的思路。作为国内规模最大的墓葬专题博物馆,洛阳古墓博物馆遵循了考古学对墓葬的认识,试图通过墓葬的分型分式说明中国古代葬制的变化,也展示了其丰厚的考古与研究成果。然而,从古墓博物馆建成到现在,目前国内还鲜有如此大规模地墓葬复原展示。笔者以为其原因一方面在于各地考古资源不均,洛阳的墓葬考古资源鲜有匹敌;另一方面也源于当墓葬进入博物馆时,将墓葬壁画作为绘画可能更容易实现其保存、保护与展示。当然,在洛阳古墓博物馆之后,河北博物院“北朝壁画”展和太原北齐壁画博物馆都可以看到博物馆人在墓葬整体保护与展示并举方面的努力与成果,这也应当是今后墓葬壁画展示工作可以借鉴的思路之一。

陕西历史博物馆的唐代壁画珍品馆则体现了将壁画作为“物”的策展思路。在陕西历史博物馆的展览体系中,有修复展一类,如前文所述,2019—2023年间,该馆共举办四次修复特展,展期三个月到半年不等。这些特展与常设展共同构成了墓葬壁画的展示体系。而且,陕西历史博物馆已经注意到对墓葬壁画内容研究的不足,建立“馆藏壁画科研基地”,并将“充分发挥科研基地现有艺术专业研究人员专业特长,联合艺术及考古历史院校,加强壁画绘画内容研究,从历史、考古、艺术等角度开展综合研究,挖掘壁画蕴含的丰富价值,以科研成果促进展览、社会教育、文创产品、传播利用等全领域发展,凝练研究方向,形成研究专题,申报社科基金课题”。

3. 墓葬的展示层次与展示方法

前人的成果将是后来者继续前行的基础。无论把墓葬壁画作为考古成果、作为绘画还是作为文物中的一类,前辈都积累了丰富的展示经验。将不可移动文物纳入博物馆展示体系,他们的探索有其历史背景、学科基础,但都是难能可贵的。然而,当我们走出学术的视野,回到历史的原境,常识告诉我们,墓葬在诞生时有其实际的礼仪作用,大多数墓葬壁画不是为欣赏而创作的作品,墓葬也不是为证实某种历史与文化才产生的。在原境中,墓葬壁画的意义在于其在丧葬礼仪中的意涵。同时,墓葬壁画创作者一定有其现实中的取法对象。而这两点,笔者以为,恰恰应当是墓葬壁画展示的起点,也应当是墓葬壁画展示在借鉴艺术史、考古学等学科成果时的基础认知。那么,在下一部分中,我们必须讨论这样一个问题:墓葬壁画的博物馆展示如何在融合考古学、艺术史、文物研究成果的同时,说明墓葬壁画的礼仪内涵及其与传世作品的关系。

如前文所述,洛阳古墓博物馆对墓葬异地搬迁的方法可能在大多数博物馆无法实现的,但是作为墓葬壁画展示的策划者,首先应具有考古学者的视野,认识墓葬壁画与原墓葬的关系,进而试图回到墓葬原境,引发观众对墓葬礼仪内涵的思考;其次,当墓葬来到现代博物馆的空间中,策展人应说明某一墓葬壁画与展厅中其他壁画的关系;最后,展示应具有艺术史的视野,说明墓葬壁画与传世作品的关系。其中,墓葬壁画与原墓葬的关系是所有关系的基础,也就是说,墓葬壁画本体是墓葬建筑的一部分,这也应是墓葬壁画展示的第一层次。展示的第二层次是同一展厅内墓葬壁画间的关系,这一层面应表达两方面内容:其一是同一墓葬中不同壁画的位置与意义,这可以视为是墓葬壁画与原墓葬关系的延伸;其二是不同墓葬不同壁画的关系,即按照什么叙事逻辑使这些壁画出现在同一空间中。墓葬壁画与传世作品的关系则是展示的第三层次,这一层次需要说明墓葬壁画的取法对象和它在美术史上的意义。此三种层次的“物件关系”,是墓葬壁画从考古学语境到进入美术史研究的过程,也应当视为是墓葬壁画展示的逻辑层次:即,墓葬壁画首先是丧葬礼仪与丧葬空间的一部分;它是某一历史环境下美术创作成果的反映;它今天在博物馆空间的展示是人为策划的结果,其展示方式与空间关系代表了今天对古代礼仪、器物和历史的认知。

因此,结合上述理论,我们便得出一个相对完整的墓葬壁画展示策略:首先,需要在展厅中重构墓葬壁画与原墓葬的空间关系——这不一定需要在展厅中复制一个墓葬,也不一定需要展示墓葬的模型,而需要通过同一墓葬出土壁画在展厅中的位置让观众明白其在原墓葬中的大致方位,以及当时葬礼参加者是如何观看这些壁画的。其次,当在同一展厅中同时展现不同墓葬的壁画时,不同的分类方法和展示方式会导致不同的传播目的。如果按这些墓葬壁画的时代分类,那么需要同时展示这一时期丧葬有关的文献,说明这些壁画如何印证或否定了文献的记载;如果按照墓葬壁画的主题分类,那么需要同时展示这些壁画中出现器物图像所对应的实物,向观众说明墓葬如何呼应当时的现实生活。最后墓葬壁画展示应注意其与传世作品的关系。在展示方法上,应同时选取墓葬壁画和同时期的传世作品,通过细节展示和比对的方法,向观众说明墓葬壁画的取法对象,以及同一图像在不同语境下表达的不同意义。

此处笔者以山西金代陵川县附城镇玉泉村壁画墓(以下简称“玉泉村金墓”)为例,从墓葬内部的空间关系着手,试图构建将其重置于博物馆展示语境中。

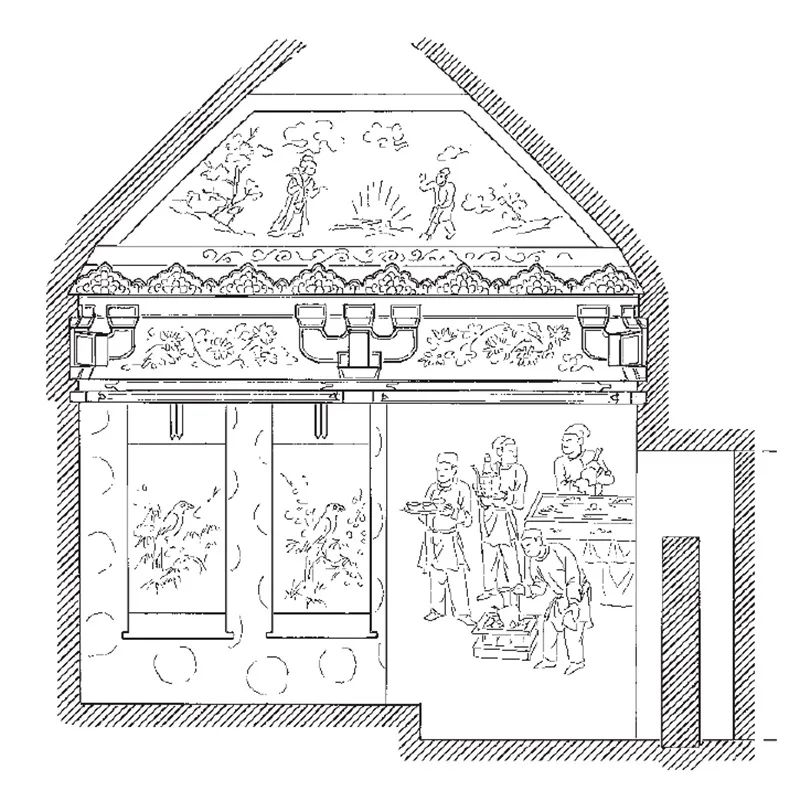

图7/玉泉村金墓的墓室剖面图

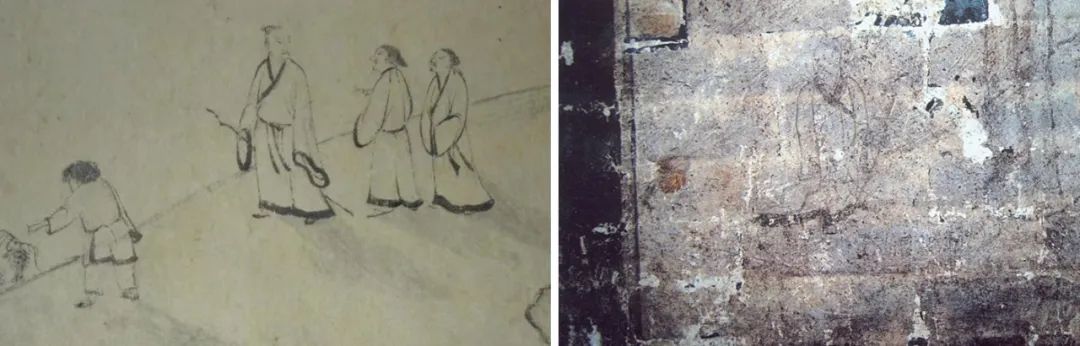

玉泉村金墓是一座砖砌单室墓,为二次迁葬墓。该墓内部通施灰浆并绘制彩绘壁画,墓顶绘孝子故事中的“郭巨埋儿”“杨香打虎”“董永七仙女话别”“田真哭活紫荆树”四幅。紧靠棺床的墓壁上,北壁绘两扇单立的树下高士屏风,东、西两壁各绘两幅张悬着的挂轴画,图像为鹊鸟登枝。在东、西壁的南侧壁以及南壁甬道口的东、西两侧壁上,绘侍从仆人备酒、备茶或庖厨劳作的情景。从空间关系讲,这座壁画墓包含了三重空间:第一,备茶图、备酒图等叙事性绘画建立的礼仪空间;第二,墓葬仿木结构、墓顶孝子故事等对墓葬物质特征的表现;第三,挂轴、屏风所体现的“绘画”世界,可以理解为死者精神世界的一部分(图7)。

当墓葬被回填,其壁画进入博物馆语境,这一墓葬内部的空间关系,以及这一时期墓葬空间关系上的共性,应当是展示的重点之一:即棺木通常位于屏风类绘画前;挂轴位于屏风的两侧;备茶图、备酒图等叙事性绘画位于死者棺木的对面,背对葬礼的参加者。考虑博物馆空间并不具备墓葬空间的形式,大量低等级墓葬既不可能也没有必要全盘重构在展厅中,那么,用一座墓葬说清同类型墓葬的格局及其在葬礼中的空间关系就显得尤为必要。具体来说,应用地图和表格的形式在墙面呈现山西地区金代壁画墓的分布,其中指明玉泉村壁画墓的位置;然后,以葬礼参加者的视角陈列壁画,即:壁画应在左右对称的廊道式空间中展示,展线左手的墙柜中是树下高士屏风和鹊鸟登枝图;展线右手的墙柜中是备茶图、备酒图等叙事性绘画。展柜中可用小图的形式呈现墓葬的剖面图,图中标明展厅中壁画的位置和无法在展厅中呈现的墓顶壁画的位置。

图8/《后赤壁赋》中的持杖老翁形象(左)、玉泉村金墓壁画中的树下高士形象(右)

与此同时,这一墓葬与同时期传世作品的关系也有必要体现在展厅中。山西金代壁画墓几乎均为平民墓葬,玉泉村金墓也不例外,故壁画的内容多为备茶、备酒、庖厨、农耕、散乐等民俗生活。因此这一时期的壁画墓这些作品,应当有其广为流传的粉本,更多的画工不过是将粉本重新组合、拼接、借用而已。具体来看,玉泉村金墓北壁树下高士屏风中的人物形象应取法于北宋末年乔仲常所绘《后赤壁赋图》画面右上角的东坡形象(图8);墓葬东壁北侧壁的挂轴中的二雀的呼应关系以及雀鸟与植物关系基本类于今故宫博物院存宋人《梅竹双雀图页》(图9)。鉴于这些内容在实际展示中很难通过实物展品的组合表现出来,因此数字化展示是一种可选择的合理方式——通过展柜前的触摸屏,将墓葬壁画的摹本,与传世作品中的图像对应展示,观众自然可以理解二者的关系。

图9/故宫博物院藏《梅竹双雀图页》(左)、玉泉村金墓东壁北侧壁挂轴中的二雀的呼应关系(右)

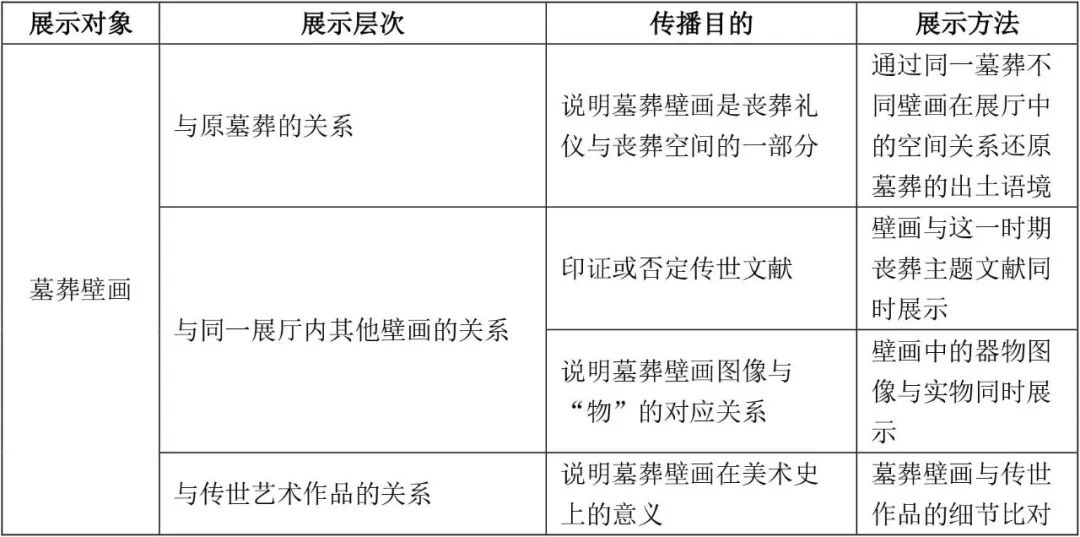

当然,陵川玉泉村金墓作为比较晚近、考古材料比较完整、级别相对较低的墓葬,有着丰富的可以比对的对象,这些也有利于其展示设计的进一步展开;但笔者以为,这一案例依然可以为历史年代相对较早、基本较高的壁画墓展示提供参考:即,展示的目的不仅是呈现绘画者精湛的工艺或仅仅是反映同时期的历史现实,而且应当是呈现墓葬空间的礼仪内涵并探究墓葬壁画与其他艺术形式间千丝万缕的联系(表1)。

表1/墓葬壁画的展示层次、传播目的与展示方法

4. 回到博物馆:墓葬壁画展示与博物馆学

当把墓葬壁画定义为博物馆展示的对象时,在考古学、艺术史与文物学之外,我们对墓葬壁画的关注又多了一重博物馆学的语境。在这一语境下,墓葬壁画被定义为“博物馆物”,对其“博物馆化”的过程,也就是墓葬壁画研究和展示的过程。在这一过程中,与“物”的收藏保护同样重要的是对相关文献的收藏与研究,这些文献,将是下一步“物”的研究的起点。与墓葬壁画相关的文献包括了墓葬的考古报告、前人研究成果、墓葬同出的其他文物与墓志,甚至同时期的传世绘画。

因此,“博物馆物”的研究不等同于“文物”的研究。文物研究可以用考古学做基础,“透物见人”,直接讲述“一物”在历史背景、文化交流、经济社会生活中的作用,展现“物”背后广阔的世界;而当我们把墓葬壁画定义为“博物馆物”时,其研究必须回到博物馆语境中,呈现“物”的层次,“物”的原生环境,“物”的发现与在其他空间中的展示,以及此物与彼物的关系等。从这个角度讲,“博物馆物”的研究方法与考古学更远,与艺术史更近。

当然,墓葬壁画本身是“博物馆物”中较为特殊的一类,其本身由不可移动文物转化而来,且本身与其原语境有着不可分割的联系。说明其作为“博物馆物”的研究与展示的层次,或对同类型器物的展示有所助益。因此,笔者不啻浅陋,做此抛砖引玉之举,愿与各位方家分享。

图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

李吉光,首都博物馆《博物院》杂志编辑部副研究馆员;于晖,中国妇女儿童博物馆陈列与信息部副研究馆员。

美 术 遗 产

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨墓葬壁画的博物馆展示与思考

规划问道

规划问道