历史书籍资料:

[1] 张国维(明).吴中水利全书[M].浙江古籍出版社,2014

[2] 陆广微(唐).吴地记[M].南京:江苏古籍出版社,1986.

[3] 范成大.吴郡志[M].江蘇古籍出版社,1999.

[4] 袁康等辑录.越绝书[M].上海古籍书店,1985.

[5] 朱长文.吴郡图经续记[M].江苏古籍出版社,1986.

[6] 周生春.吴越春秋辑校汇考[M].上海古籍出版社,1997.

[7] 张觉校注.吴越春秋校注[M].岳麓书社,2006.

[8] 赵晔.吴越春秋[M].南京:江苏古籍出版社,1986.

[9] 贺长龄.皇朝经世文编[M].文海出版社有限公司,1972.

[10] 徐扬绘.姑苏繁华图[M].中国书店,2013.

[11] 徐扬.姑苏繁华图[M].商务印书馆 (香港) 有限公司,1988.

[12] 刘鹗(清).老残游记[M].人民文学出版社,1957年版.

学术期刊论文:

[13] 吴良镛.关于山水城市[J].城市发展研究,2001(02):17-18.

[14] 吴良镛.人生理想于诗意栖居——吴良镛谈理想人居环境[J].居业,2013(09):66-70.

[15] 段进,李伊格,兰文龙等.空间基因:传承中华营城理念的城市设计路径——从苏州古城到雄安新区[J].中国科学:技术科学,2023,53(05):693-703.

[16] 吴良镛,徐洁.发展中的水路文化——中国城镇中水路的再利用和再生[J].时代建筑,1986(02):72-73.

[17] 张晓阳.珠江三角洲城水关系演进特征、机制及规划干预研究[J].2021

[18] 陈泳,吴昊.让河流融于城市生活——圣安东尼奥滨河步道的发展历程及启示[J].国际城市规划,2020,35(05):124-132.DOI:10.19830/j.upi.2019.103.

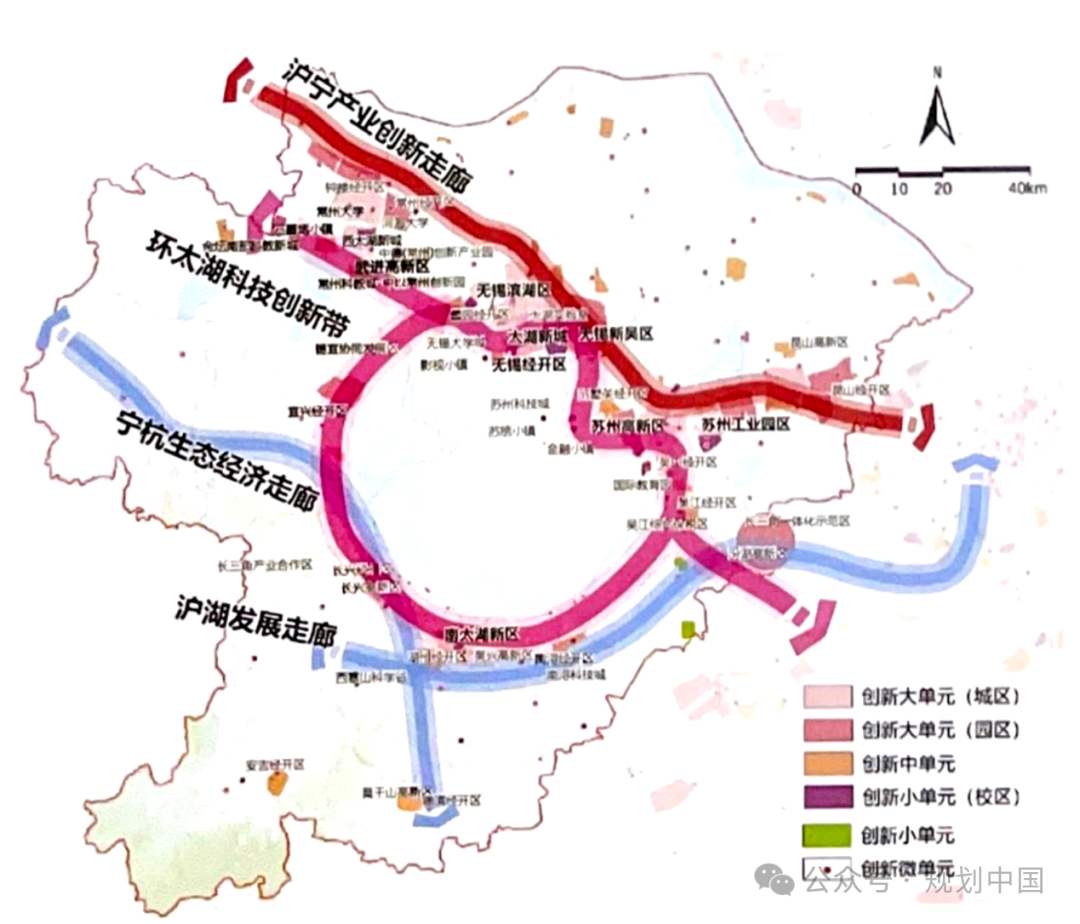

[19] 兰文龙,段进,张翀等.跨界一体、协同治理:长三角示范区跨区域规划标准化探索[J].城市规划学刊,2023(02):19-25.DOI:10.16361/j.upf.202302003.

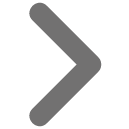

[20] 俞绳方. 从苏州论中国城市规划的水系问题[J]. 建筑学报, 1986, (09): 37-42, 84.

[21] 段进,姜莹,李伊格等.空间基因的内涵与作用机制[J].城市规划,2022,46(03):7-14+80.

[22] 吴良镛.人居环境科学发展趋势论[J].城市与区域规划研究,2017,9(02):1-14.

[23] 石莎,范子武,乌景秀.苏州古城区水系演变规律及水动力改善研究[J].人民长江,2017,48(09):20-24.

[24] 吴永发,荣侠.明清苏州滨水街巷分布变化与城市变迁关系[J].城市规划,2017,41(07):96-100

[25] 夏健,黄征洋,谢鸿权.苏州城市生长简史[J].建筑实践,2022,No.45(08):12-23.

[26] 钮卫东,庄建伟,沈佶平.苏州40年名城保护规划[J].建筑实践,2022,No.45(08):36-49.

[27] 李旸.论”三横四直”与苏州古城水系设计[J].艺术百家, 2017(5):2.

[28] 吴唯佳,吴良镛,石晓冬等.人居与高质量发展[J].城市规划,2020,44(01):99-104.

[29] 吴良镛.人居高质量发展与城乡治理现代化[J].人类居住,2019(04):3-5.

[30] 段进,兰文龙.总体城市设计的制度建构与实践考察:核心内容与关键要素[J].规划师,2023,39(06):5-10.

[31] 段进,邵润青,兰文龙等.面向高质量发展的营城法则——《雄安新区规划技术指南(试行)》的探索[J].城市规划,2022,46(04):56-62+83.

[32] 陈泳,胡晓蔚.步行友好导向的生活街区形态与城市设计策略——以瑞典三个滨水住区为例[J].建筑技艺,2021,27(05):110-113.DOI:10.19953/j.at.2021.05.025.

[33] 卢济威,杨春侠,陈泳.以水取向的城市形态——杭州滨江区江滨地区城市设计[J].建筑学报,2003(04):7-11.

相关规划资料:

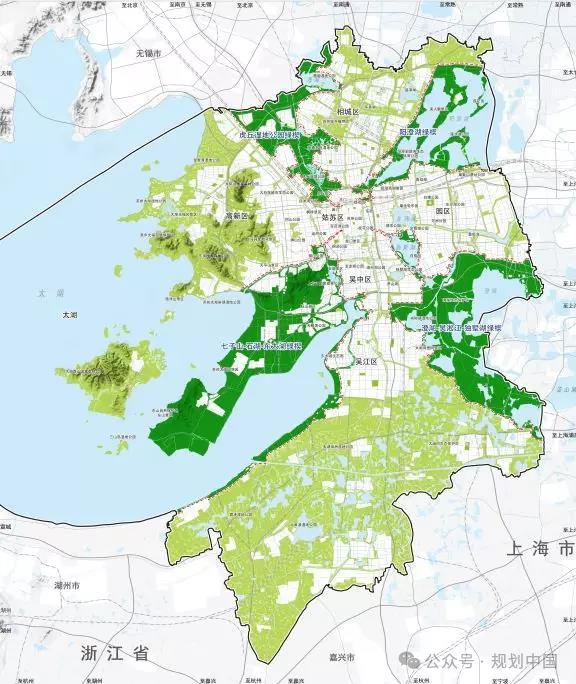

[34] 《苏州市“公园城市”建设指导意见》

[35] 《苏州市生态美丽河道建设技术指南 (试行)》

[36] 《苏州市城市总体规划(2017-2035)》

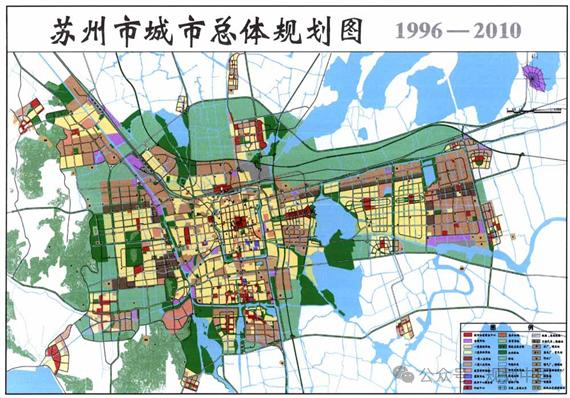

[37] 《苏州市城市总体规划(1996—2010)》

[38] 《苏州市国土空间总体规划(2021-2035年)》

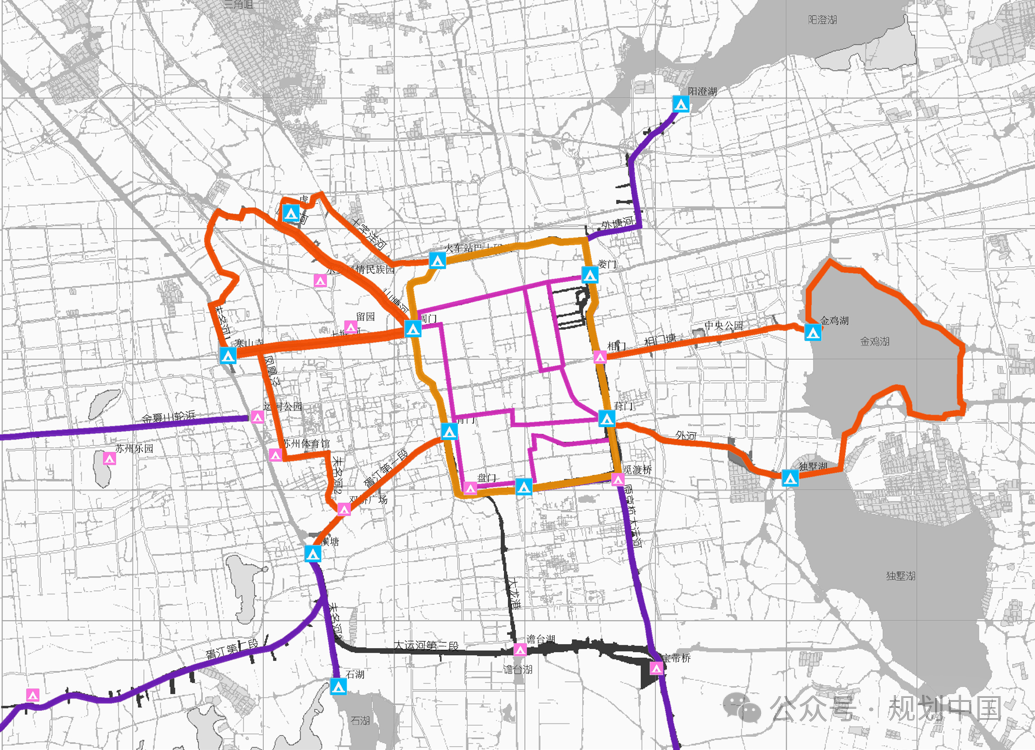

[39] 《苏州市旅游河道水系景观规划》

[40] 《苏州市河网水系专项规划》

[41] 《苏州工业园区总体规划(2012-2030)》

[42] 《苏州市总体城市设计(2018年版)》

[43] 《长三角生态绿色一体化发展示范区国土空间总体规划(2021—2035年)》

[44] 《长三角生态绿色一体化发展示范区水乡客厅国土空间详细规划(2021-2035年)》

[45] 《苏州市推进新一轮太湖综合治理行动方案》

[46] 《苏州市太湖沿线及其岛屿生物多样性恢复提升实施方案》

[47] 《苏州市太湖沿线环境提升工作方案》

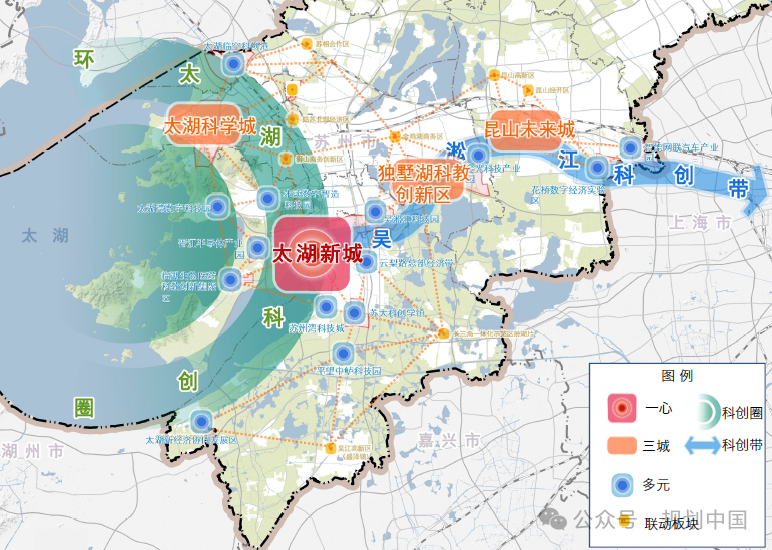

[48] 《吴中区环太湖科创圈建设行动计划 (2022~2025) 》

[49] 《上海大都市圈空间协同规划》

相关官方网站:

[50] 中华人民共和国中央人民政府官网:https://www.gov.cn/

[51] 新华网(新华社官网):http://www.xinhuanet.com/

[52] 苏州市人民政府官网:https://www.suzhou.gov.cn/

[53] 苏州市自然资源和规划局官网:http://zrzy.jiangsu.gov.cn/

[54] 上海市规划和自然资源局官网:https://ghzyj.sh.gov.cn/

[55] 苏州市水务局官网:http://water.suzhou.gov.cn/

[56] 苏州生态环境局官网:http://sthjj.suzhou.gov.cn/

[57] 苏州市文化广电和旅游局官网:http://wglj.suzhou.gov.cn/

[58] 中国长三角官网:https://www.china-csj.org.cn/

[59] 苏州石湖智库官网:https://yhsj.jssvc.edu.cn/

规划问道

规划问道