导读

我国城市发展逐渐从空间扩展的“量变”转变为存量资源整合的“质变”。大中城市纷纷通过挖掘城市文化内涵,营销城市文化品牌,提升城市文化空间品质和服务水平的方式作为实现“质变”的途径。在众多的城市文化遗产中,历史建筑数量众多、类型丰富,是城市文化营销的重要资源,其保护与活化利用工作需通过多层、灵活的分析框架及利用视角,以实现历史建筑的文化效益最大化。本文应用城市触媒理论,引入“文化触媒”概念,将历史建筑作为城市文化触媒,从方法构建和实践应用两方面探讨如何将城市历史建筑向“文化触媒”转化,以发挥其多层次的文化影响力。同时,结合渝中区历史名人旧居的活化利用现状,探讨将城市历史建筑转化为“文化触媒”的实践路径和方法。

本文字数:7895字

阅读时间:25分钟

作者 | 蒋洁茹,肖竞,李和平

重庆大学建筑城规学院

关键词

历史建筑、活化利用、文化触媒、名人旧居、渝中区

0

引 言

历史建筑是城市文化遗产保护的基本单元之一,能发挥记录城市历史、城市空间演变的作用,是衔接城市过去与未来发展的文化符号。近年,更多城市选择将“以人民为中心”作为发展理念。为建立城市文化认同感。城市愈发注重自身文化的保存延续,持续构建城市文化遗产保护体系和措施。建国以来,各领域和学者逐渐认识到了历史文化保护的重要性我国不断完善历史的保护工作体系,至今,城市遗产的保护工作已经达成了“永续性”“原真性”“完整性”的观念共识。

而今,将历史建筑活化利用已经成为了一种趋势所需,历史建筑需更好融入城市建设和社会发展,发挥自身最大价值。且城市触媒理论是被广泛认可的重启空间活力,带来良性后续效应的有效手段,基于此,本文尝试以城市触媒理论为出发点,挖掘历史建筑的文化价值,建立发挥历史建筑文化价值的合理方法。

01

从城市触媒”到“文化触媒”:

城市触媒理论提出与应用演变过程

1.1.城市触媒理论内涵

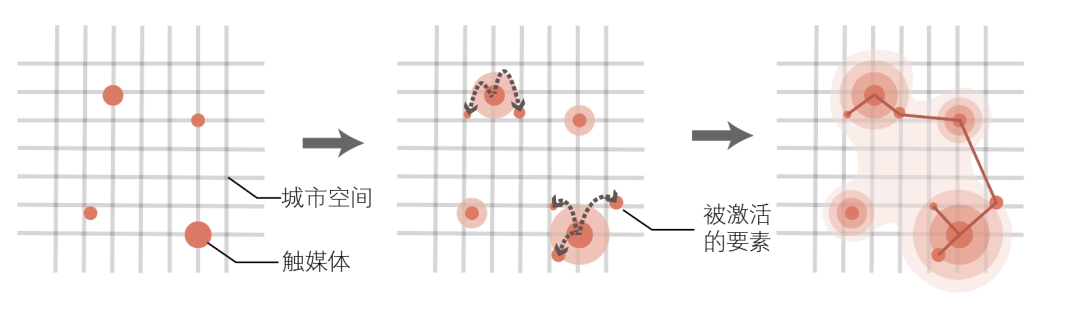

“触媒”本是一个化学概念,“城市触媒”(Urban Catalysts)最早是美国学者恩·奥图(Wayne Atton)和唐·洛干(Donn Logan)于1989年在《美国都市建筑:城市设计的触媒》一书中提出的。“城市触媒”原本指的是在城市中通过放置“触媒体”的方式,在城市中引发一系列连锁的化学反应,以激发和维系城市空间。从广义上讲,城市触媒可以是一切能改善周边要素,实现价值整合与提升,并在一定范围内产生影响力,可对空间修复和发展有推进作用的元素。城市触媒发挥作用的要素包括本身以及它所接触的“实验室”——城市空间。

图1城市触媒作用机制示意

(作者自绘)

“城市触媒”创新之处在于要求设计师和规划者考虑到个别开发或更新在城市成长中所具有的长期促进作用,以实现从“建设目标”到“规划手法”的落实。触媒理论发展到现在,广泛运用于城市中各类整合与更新工作中。其中,生态触媒(雷晓亮、陈婷,2011、梁远玲、朱捷,2014)运用于城市生态修复、景观文化提升;城市事件触媒(荣玥芳、徐振明,2009)将体育、文化等城市事件作为转型动力;公共空间触媒(纪少华,2014),公共设施触媒(申明文、彭芳乐,2009、陈旸,金广君、2011)将交通设施、城市综合体作为发展的触媒。触媒理论还被广泛利用在城市更新、城市遗产保护、村落更新与传统村落保护中。

1.2.文化触媒及作用过程

“文化触媒”由城市触媒理论延申而来。文化触媒指的是城市中具有文化属性的,有催化影响作用的一切因子,这些因子可凭借自身条件或后期设计获得影响力,能产生正反馈的文化效应:既包含城市中有形的,具有历史意义和文化意义的物质和精神场所;也包含了无形的能展示城市特质、唤起集体回忆的文化事件和文化活动。文化触媒还能从其载体形态、主体价值等方面进行分类:

表1:文化触媒类型

结合城市触媒理论,文化触媒作用包含三个阶段。首先是选取阶段:需在城市空间中提取合适的元素作为触媒载体;其次是触媒体塑造:结合选取对象的自身特点进行更新和改造成为“文化触媒”,使其具有文化影响、传播作用,且不会在反应中损耗。最后是反应阶段:文化触媒在不同尺度的城市环境内,与同类或多类触媒共同协作,形成能维系文化基底、提升文化活力和文化认同的“点-线—面”网络,将自身的文化特征在更广泛的维度中发挥,实现自身及所处体系的可持续发展。

02

历史建筑及其活化

2.1.历史建筑概念提出及其保护困境

历史建筑类文化遗产概念提出可追溯至十五世纪意大利,经《威尼斯宪章》被广泛认识。根据2005我国年发布的《历史文化名城保护规划规范》,历史建筑( historic building)指的是有一定历史、科学、艺术价值的,反映城市历史风貌和地方特色的建(构)筑物。现广义上的历史建筑指的是历史上遗存的所有建筑物和构筑物,不仅包含所有具有历史保护身份的建筑,也包含与重大历史事件、人物、革命运动等相关的建筑,具有重要的纪念意义、教育意义和史料意义。从只关注建筑本体,到和建筑有关规模环境,上升至地方文脉、大众记忆等“群体价值”,至今,历史建筑作为文化遗产的价值还在不断被认知挖掘。[8]

然而目前,历史建筑在“保护”“活化”后在维护和运行面临重重困难和冲突,主要表现为以下几个现象:

2.1.1.保护利用失真——“真实性”流失

现目前,历史建筑由于在活化前缺乏对自身价值和文化地位的判断,存在使用模式片面及功能均质化的情况,历史建筑失去使用活力及自身特色,时代作用和文化价值不明显。历史建筑在保护过程中将发展过程中产生的使用功能剔除,让历史建筑使用人群发生巨大变化和限制。虽和建筑本真有关,却又对原本的文化用途和现有文化背景不适用。“只保不用”和机械模仿下置入的使用功能,反而违背了保护“原真性”的本义。

2.1.2.遗产组群失联——“完整性”受损

这一问题指的是,过于孤立地保护及活化某一建筑,而忽视了建筑与社会、文化等各层面联系:对于历史建筑而言,个体建筑之间缺乏有机联系,没有组织形成有机系统,目前保护的目光仍停留在物质环境层面,但未对建筑所处在的文化氛围进行维护,忽略了历史建筑所在的多层次场域,会让历史建筑从原有文化背景剥离开并束之高阁,出现文化“失联”现象。种种原因使历史建筑再在社会环境和物质环境中发挥自身文化影响力。

2.1.3.发展状态失活——“永续性”匮乏

忽视保护工作的长期性与系统性,缺乏自身的能动性( initiatives) 的城市历史建筑面临“失活”的困局。[11]

由于权属复杂,历史建筑多采用点状开发的模式。再加之自身造血功能少,持续维护成本负担高,导致历史建筑难有可持续发展机能;保护利用过程中参与方少,时常呈现“政府热,群众冷”现象,缺乏“人”作为流动要素的历史建筑逐渐失去社会文化影响和传播的能力;保护后的历史建筑体系未与城市文化体系积极融合或发挥预期作用,在干预脱手后容易陷入“失活”状态。

2.2.历史建筑活化利用的时代需求

凯文·林奇曾在《此地何时》一书中提到:“为了现在及未来的需要,对历史遗迹的变化进行管理,并有效地加以利用,远胜过对历史过去的呆板尊重”。建筑是承载人类生存活动的场所,因此和普通观赏性文物或者构筑物不同,其保护更新和利用活化是相辅相成、联动结合的。

历史建筑保护的根本目的是为了利用其丰富的遗产,需要寻求在当代用途和文化背景下的复原活化,以发挥更多文化价值和社会价值。2022年,住建部在《住房和城乡建设部办公厅关于进一步加强历史文化街区和历史建筑保护工作的通知》中提出:“要以用促保,在保护的基础上赋予历史建筑当代功能,与城区生活有机融合”。历史建筑之“用”,既是历史建筑保护的需求,也是城市文化特色构建的需求。历史建筑可以通过活化为社会提供多样化多层次的文化服务,以更好满足人民群众的精神文化需求。

03

“文化触媒”视角下的城市历史建筑活化方法建构

从文化触媒视角来看,城市历史建筑是复合了事件、空间、场所、活动等多文化重要素的物质空间载体,城市历史建筑通常在城市地段中密集分布,和城市基质联系紧密,这些特点为触媒反应提供了先决条件。因此,城市历史建筑适合作为“文化触媒”,在不损耗历史建筑物质和历史属性的情况下,通过较小的投入量,平衡“历史保护”和“文化焕活”的需要,以达到复兴带动周边地段文化环境的目标,并可将历史建筑糅合进城市文化的发展和传承过程,实现长期可持续。

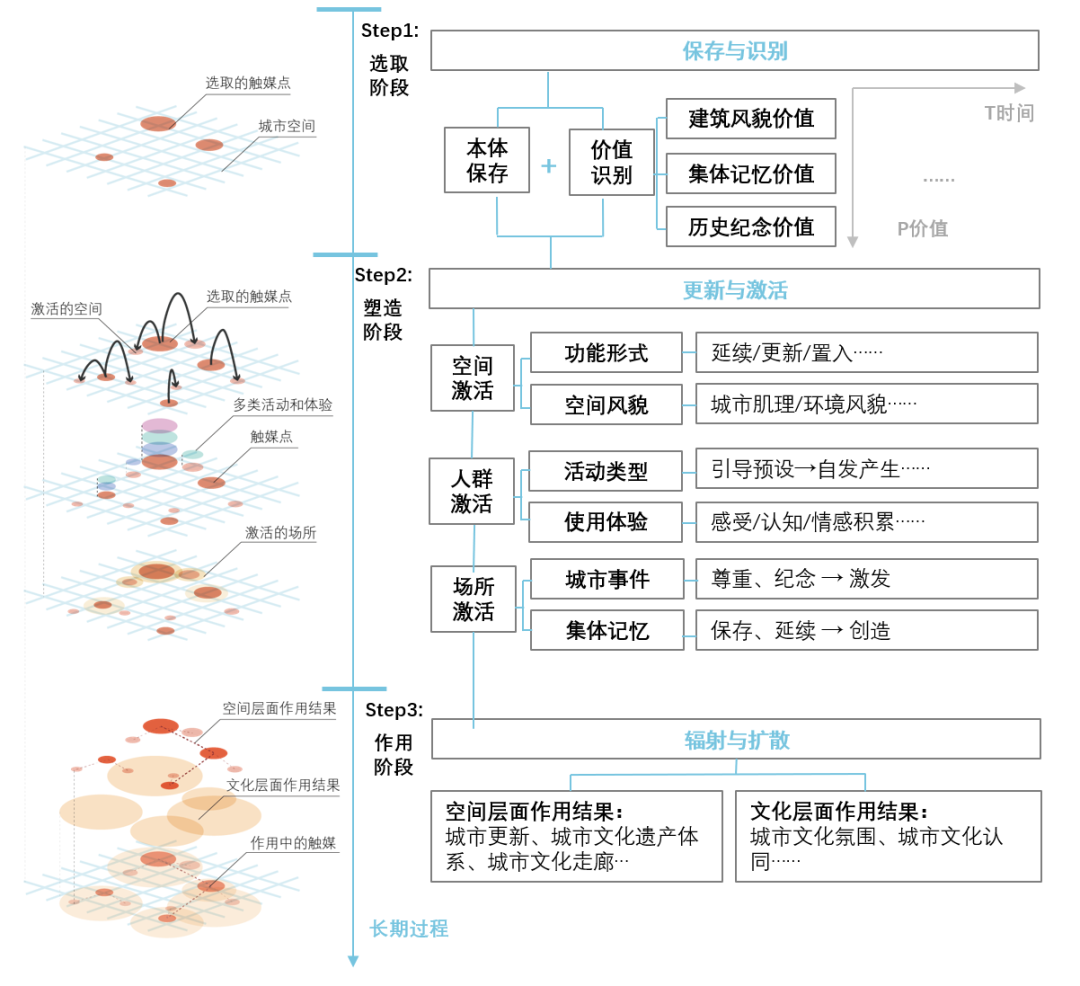

在此基础上,构建城市历史建筑的文化触媒式活化框架:

图2 城市历史建筑“文化触媒”活化利用方法框架

3.1.选取阶段——保存与识别

对历史建筑的本体保存与价值识别,是合理的触媒效应发生而不破坏触媒体本身的基础。需超出物质空间实体,深刻认知历史建筑的多时段、多层级的文化价值。[13]

历史建筑的文化价值包含其建筑风貌价值、历史纪念价值、集体记忆价值三个层面,建筑风貌价值指建筑建造和外观风貌的美学价值,及对反应特定时期城市建设风貌及文化背景的作用;历史纪念价值指建筑所具有的对历史人物生平经历、城市历史事件、城市文化发展事件的纪念价值;集体记忆价值指伴随城市和社会发展,其空间或者周边环境承载的场所精神和场域作用,包括人群的日常活动、特殊的文化活动等,是名人旧居向大众场所转化的重要价值基底。[15]

价值“识别”包括对历史建筑的综合价值研判,可采用层次分析法、要素评定等量化方法,结合定性分析,研判出作为触媒的历史建筑不同层面内、触媒体与触媒体之间的价值差异。保存与识别是为后续触媒反应选取合理的、具有特异性的应用角度的基础,也是避免城市历史建筑在触媒反应过程中被损耗的必要条件。

3.2.塑造阶段——更新与激活

文化触媒的更新与激活这一步骤,实际上是自下而上的、文化认同与文化链接的过程。而历史建筑活化和向文化触媒转化的关键步骤在于其活化利用功能需从文化、文化场所、文化活动三大层次上适应,保证触媒体自身的积极性和适应性。从而使历史建筑获得适应城市文化环境,发挥文化价值整合自身以及周边各层次要素的能力。

3.2.1.空间激活——功能形式、空间风貌

对空间的激活是文化触媒作用时最表征的特点,是场所激活和人群激活的物质基础。在识别出历史建筑价值的基础上,考量历史建筑功能,对不合理功能进行替换更新,延续与历史建筑价值相契合的使用方式和功能,逐步适应和复合新的活动需求;伴随历史建筑对自身的新的文化功能的适应,会对周边肌理、周边环境产生影响。

在肌理风貌上,历史建筑可以将自身美学风格在周边环境中投射,作为具有扩散和影响力的空间形式,织布强化原有肌理;或在新的城市格局中,创造具有差异性的肌理,以意向性地回复原有空间的文化形式。在环境上,可形成与触媒功能有关,相辅相成的带有文化属性的新空间,比如广场、附属构筑物等等。通过触媒发展的“聚核”能力,形成空间组织、社会组织的结构化关系。[16]

3.2.2.人群激活——活动类型与使用体验

使用人群是将历史建筑的文化效应传播向社会重新链接的反应介质,文化活动与文化体验营造是历史建筑激活使用人群的主要方式。城市历史建筑需要引入新的活动类型和体验类型,以指引城市历史建筑塑造出当下的场所意义。

活动类型设计需要考虑主体中心、需求平衡、矛盾权变和发展应机四项人本思想核心价值。[18]此外,活动类型设计应充分考虑历史建筑的特点和优势,将其历史内涵特色结合起来。从“人群特色”和“建筑特色”双视角出发,可以避免建筑在使用过程中出现“殊途同归”均质化现象。

体验指使用者亲历并获得的感受、认知和情感积累。通过激活人群参与文化活动,获得使用历史建筑、理解文化的相关体验,作为“触媒体”的历史建筑空间成为使用者文化认知中的物质场所。其活动类型可从起初的引导性的、预设的活动演变为自发性的、共建性的文化活动,以此和城市文化发展紧密相连。

3.2.3.场所激活——城市事件与集体记忆

维持场所精神可以保证触媒反应的积极性和可适应性 。“场所”从人、文化含义与物质环境环境的相互关系这一角度描述了建筑的本质。场所精神体现了历史建筑自有的文化特性,发掘历史建筑的在不同的文化背景下的多样精神意义,使之从可代替的物质空间成为不可代替的文化场域。

伴随时间层积,历史建筑通蕴含有多种场所意义,需要通过对建筑的发展和使用历史进行横向和纵向的切片式研究。在尊重、纪念和历史事件基础上,激发新的城市事件,保存、延续原有集体记忆的基础上创造新的记忆,发展历史建筑作为城市中的重要文化场所。

3.3.作用阶段——辐射与扩散

到反应阶段,文化触媒的开始对更广阔的空间进行辐射和扩散,作用表现为有形的城市文化遗产体系构建、无形的城市文化基底和文化氛围形成两方面。

“触媒反应”可整合周边及更广泛内的各类型要素,在作用过程中可以依附于实体的物质空间等介质进行辐射,将这部介质的文化属性也激发出来:当文化触媒和城市线性空间结合时,可形成文旅路线、文化廊道、文化片区等等;当历史建筑位于历史片区和更新片区时候,文化触媒城市文化记忆等非物质性的介质发生反应时,文化触媒反应可形成以历史建筑为物质载体的城市的文化基底。在此阶段,文化触媒具有较高的空间活力,由于文化的不断发展和演化,此阶段的时间是长期的,文化触媒自身也可以随之不断发展。

04

文化触媒视角下渝中区历史名人旧居活化

重庆城市近代历史起源于重庆开埠设市。抗战陪都的身份使重庆城市在短时间内成为战时西部最大的城市之一,并在重庆城市历史和城市文化下留下浓墨重彩的一笔。渝中区是重庆的城市中心区,也是城市发源的母城,拥有丰富的城市历史文化遗产。其中,历史名人旧居和名人公馆数量繁多,因其历史价值和文化意义而备受关注。

4.1.名人旧居类历史建筑

名人旧居是文物的一个特定类型,指的是历史人物经居住活动过的,能够突出见证、反映该人物业绩、贡献的居所。“名人旧居”和“名人故居”区别在于后者有更长的居住时间。目前各地对于名人旧居的认定工作主要按照《文物保护法》进行认定,即 “与重大历史事件、革命运动或著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑”,其价值体不仅体现在物质类别的建筑中,更包含因名人旧居所带来的具有影响力的社会事件和名人日常生活的纪念性上。对展现城市历史和城市文脉作用极大。

名人旧居建筑的遗产总量大,形式多,由于名人的领域作用不同、居住时长和事件内容不同,会导致名人旧居文化地位差异较大。但其原始功能都以居住、会客等为主,具有一定程度的相似。故大多数名人旧居在活化使用时,存在保存旧有居住格局的同时布置合理功能的需求,使其空间由较为私密的功能向公共化的开放场所转化。

4.2.渝中历史名人旧居建筑特点及分布

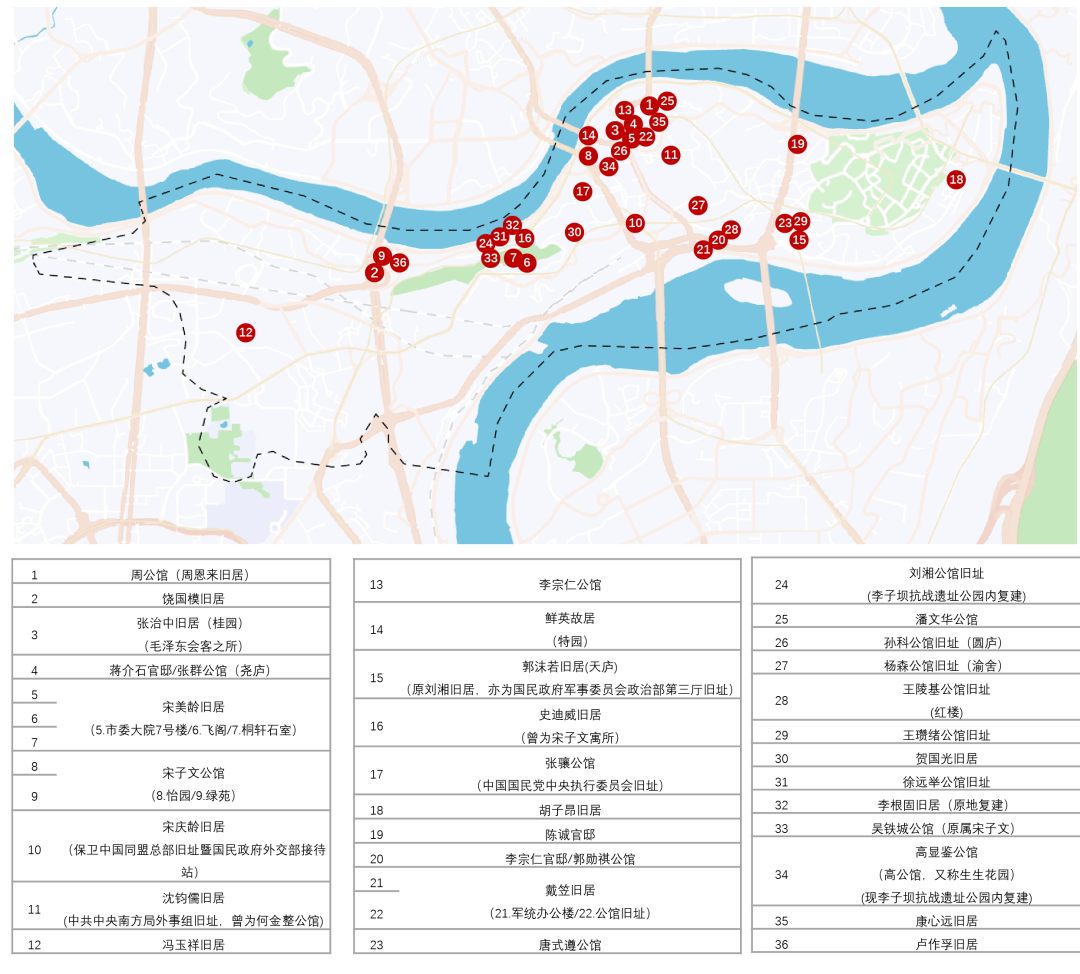

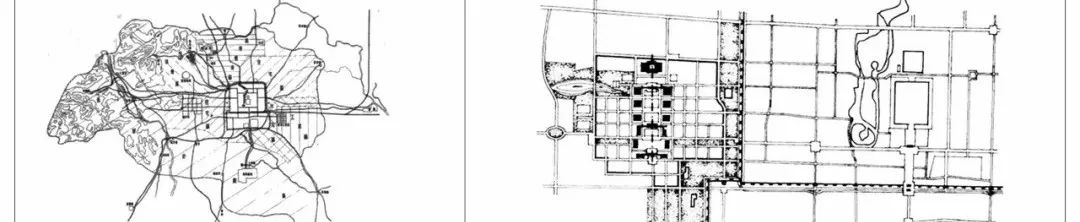

据笔者统计,现渝中区现存36处历史名人旧居,其名录和分布如下图所示。

图3 渝中区历史名人旧居名录与分布示意图

(作者整理自绘)

作为抗战时期的临时首都,渝中区积累下的大部分历史名人旧居都与抗战历史有关,历史背景较为统一,少量历史建筑为近代民人旧居,且大部分旧居使用时间较短。从空间分布上看,受地形和历史原因影响,建筑分布呈现出宏观群聚,紧密分布的情况,在红岩村、李子坝、上清寺-曾家岩、两路口-琵琶山四大组团。其原始功能以居住、会客、办公为主,部分名人旧居时也兼具机构旧址的双重身份,建筑体量均较小。

受城市发展影响,现多数名人旧居呈散点式分布在社区和闹市之中,由于所处位置的环境差异比较大,常规的使用方式会使彼此之间联系较为松散,集群效益弱。旧居产权权属较为复杂,使用人群包括游客、市民、社区居民、政府和社会机构等等极大部分名人旧居长期荒废,在城市发展的过程中受到不同程度的破坏,且近年来才修缮完成。

4.3.基于“文化触媒”的渝中区历史民人旧居活化应用

4.3.1.名人故居保存与建筑价值识别

渝中区名人旧居多修建于抗战陪都时期,保留有明显的中西结合的建筑风格,从遗产群体上看,渝中区名人旧居多修建于抗战陪都时期,有西洋与川渝结合的特殊折衷风格。在此基础上建筑风貌价值突出的有仿哥特式风格的怡园(宋子文官邸)、张骧公馆等。

渝中名人旧居建筑的特殊时代背景为其带来了丰厚的历史纪念价值,其多方面、多层次性的人物纪念与历史事件纪念交错叠合,远超“旧居”意义。孙科公馆圆庐曾是国共谈判场所;周恩来在重庆的住所周公馆,实际曾是中国中央南方局在城区的办公地点,极具教育意义和历史价值。

集体记忆价值突出的有杨森公馆,长期作为重庆市少年宫用房使用,的杨森公馆至今仍会出现在不少重庆市民对于“童年”的回忆中。在发展过程中,其凝集的集体记忆价值已远超过自身对个人生活纪念价值。

4.3.2.功能更新与场景激活

空间激活主要针对建筑的物质实体,在保证原居住陈设格局,并根据其转化的功能需要在不破坏建筑整体情况下进行空间改造。大部分名人故居,用办公、展示、文化创意、文化休闲等方式进行功能置换,从私人场所转变为承担和城市文化活动相关的公共空间,完成空间、人群、场所的激活,转化为“文化触媒”。

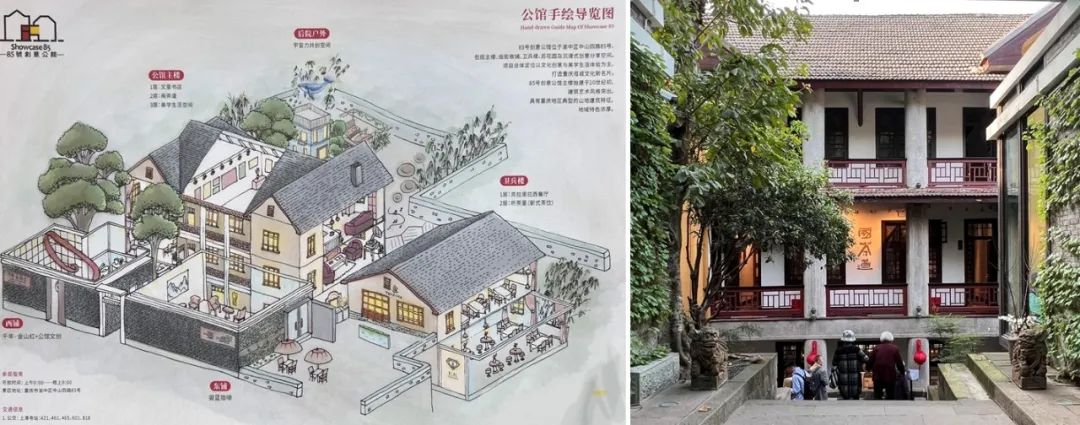

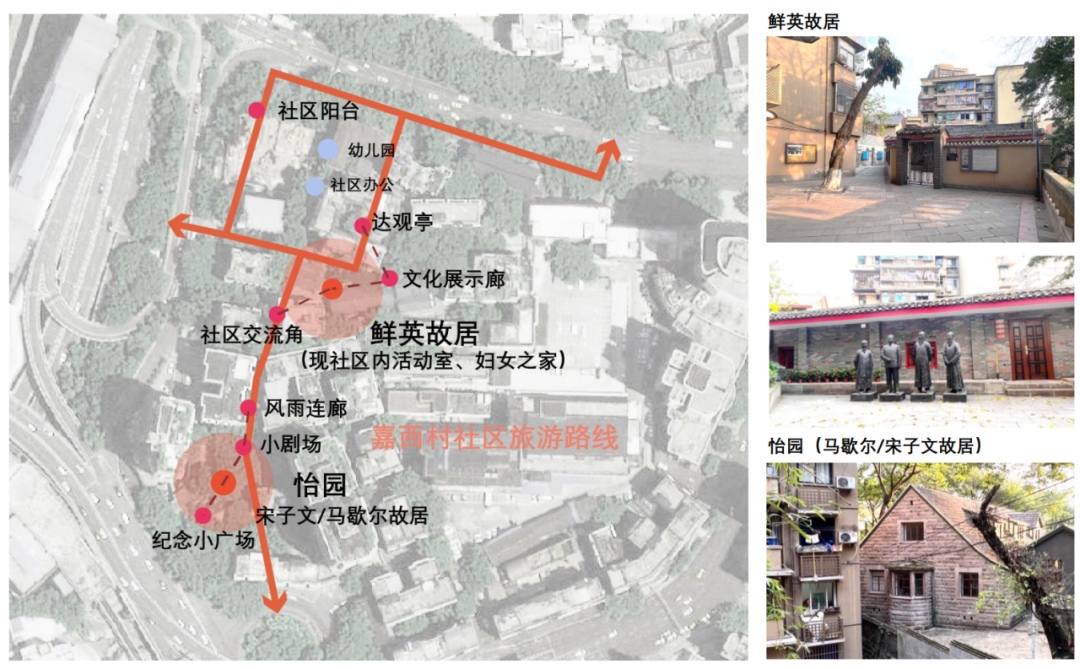

隶属市文化创意中心的戴笠公馆旧址被改造成85号创意公馆,兼具游客参观、创客办公、消费打卡、文化展销的功能,能带动周边历史建筑向“创意”空间转变;位于嘉西村中的宋子文公馆怡园,经整治后成为社区内引以为傲的旅游节点,推动社区更新,提升嘉西村成为城市旅游景点,向城市输出社区历史文化。

左:图4 85号创意公馆的功能更新;右:图5 85号创意公馆的现状

(作者摄于85创意公馆)

图6 嘉西村社区旅游路线中的历史名人旧居

(作者整理自绘)

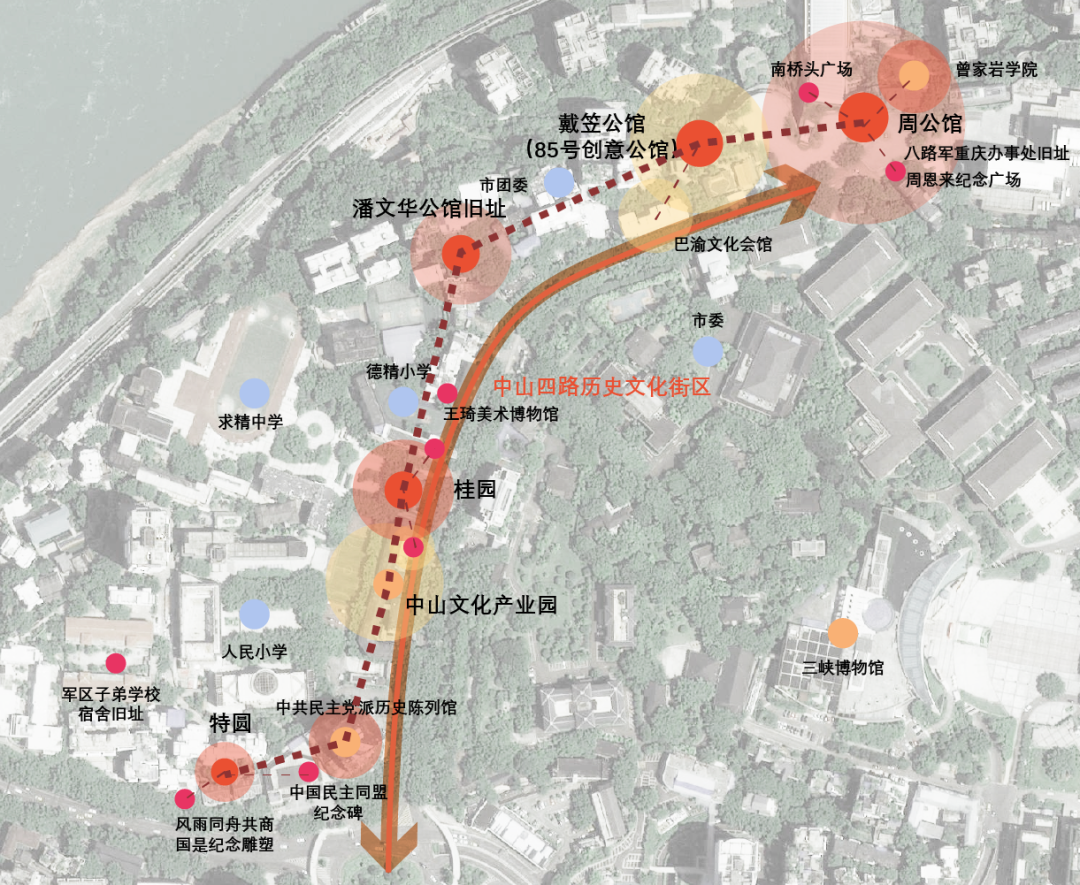

4.3.3.效果辐射与影响扩散

“文化触媒”将历史建筑带的文化效应推广至城市地区。渝中区中山四路可视作文化触媒在多层面同时发挥作用的结果,连续的城市场景,还原了“抗战时代”的城市风貌,同时在强烈文化纪念意义的基础上,和城市文创、城市生活融合,阐释城市英勇抗战历史和抗战文化。中山四路、李子坝抗战文化公园、红岩村,共同形成了渝中区抗战遗址文化走廊,极大整合了城市的文化基底,成为城市文旅重要的节点。

图7 中山四路中作为文化触媒的历史名人故居

(作者整理自绘)

05

总 结

城市中的历史建筑是城市重要的文化遗产资源,其保护发展需以活化利用方式与城市整体的更新发展有机融合,实现自身价值的最大化。将城市历史建筑转化为城市的“文化触媒”是一种积极的保护利用方式。其既可有效地保护历史建筑对象本体,又能推动城市文化的传承和发展。通过识别历史建筑的价值,对其进行合理改造,并通过多种方式地将历史建筑的使用功能与城市文化相结合,可以有效激发其触媒效应,在更广阔的城市空间中展现作用。“文化触媒”作为城市历史建筑活化利用、发挥多维效益的创新方法,可以在城市发展中实现保护自身文化氛围、增强城市吸引力和文化影响力的目标。

参考文献(上滑查看全部)

*本文为2023中国城市规划年会论文。

【免责声明】本公众号发布的内容仅供学习交流使用,不以任何形式进行牟利。内容版权归原作者所有。如有侵犯您的权益,请及时与我们联系,我们将于第一时间协商版权问题或删除内容。内容为作者个人观点,不代表本公众号立场和对其真实性负责。

你可能还想看这些

专家访谈 | 边兰春:更新与保护,从整体性的视角看待历史城市的“恒”与“变”

点击图片阅读全文

视点 | 科技助力构建城乡历史文化保护新机制

点击图片阅读全文

理论研究 | 历史文化名城“新旧分离”模式溯源与再思

点击图片阅读全文

原文始发于微信公众号(中国城市规划):理论研究 | “文化触媒”视角下城市历史建筑活化研究——以重庆市渝中区名人旧居类建筑为例

规划问道

规划问道