数据精英夏季特训营开车啦!

同时报名还可享更多优惠:

任选2套同报,再减200元!

任选3套同报,再减360元!

任选4套同报,再减520元!

任选5套同报,再减700元!

任选6套同报,再减900元!

(以上优惠不包括营5和营14)

项目名称:基于交通可达性的城市有轨电车沿线区域土地利用与空间形态量化研究

项目负责人:钱才云

依托单位:南京工业大学

项目参与人:

蒋伶 教授 南京工业大学

周扬 讲师 南京工业大学

Patrick Michael Condon 教授 英属哥伦比亚大学(University of British Columbia)

朱丽 高级工程师 江苏省交通科学研究院股份有限公司

严铮 讲师 南京工业大学

朱惠宇 南京工业大学

卞铭尧 南京工业大学

刘旭 南京工业大学

项目结题成果报告

以下研究成果内容摘自项目结题成果报告。该项目报告共计44页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入 24710 ,即可获得报告全文PDF的下载方式:

一、研究进展

1、案例调研与研究样本的数据分析及归纳总结

1)基于可达性测度的有轨电车沿线城市空间现状分析

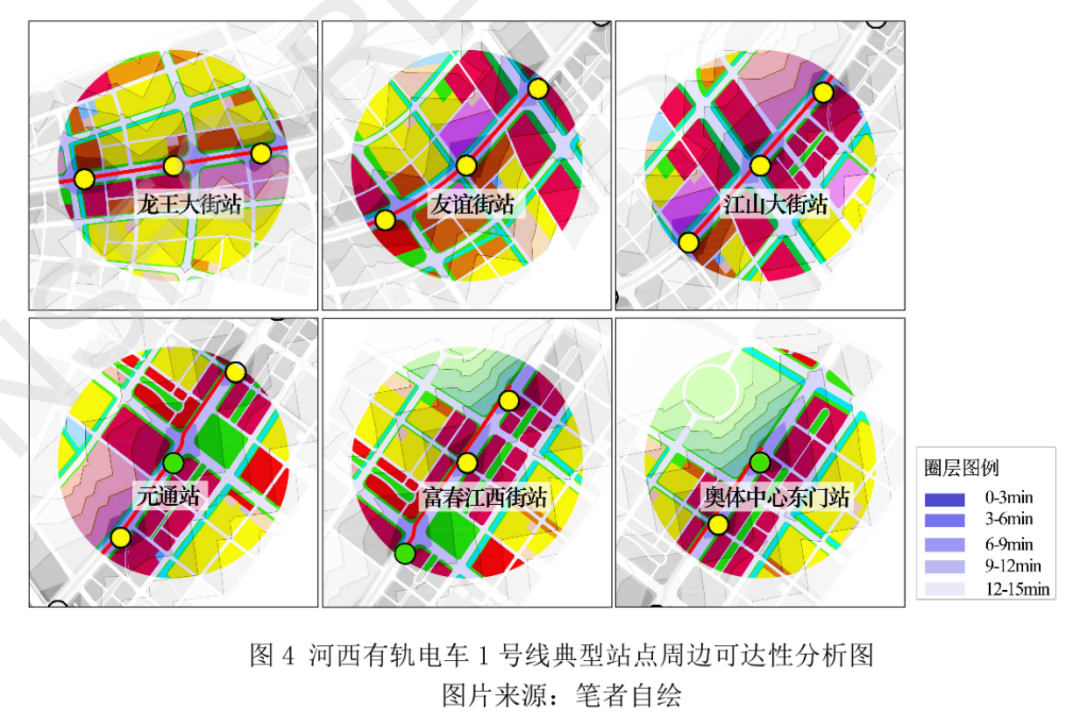

①结合基础数据及GIS数据库对沿线城市交通可达性进行初步测度分析,包括道路面积率、道路网密度、街区尺度、交叉点个数、道路连通度绕路系数等道路网测度指标;以及土地利用性质分布特、开发强度特征、混合度等土地利用测度指标。

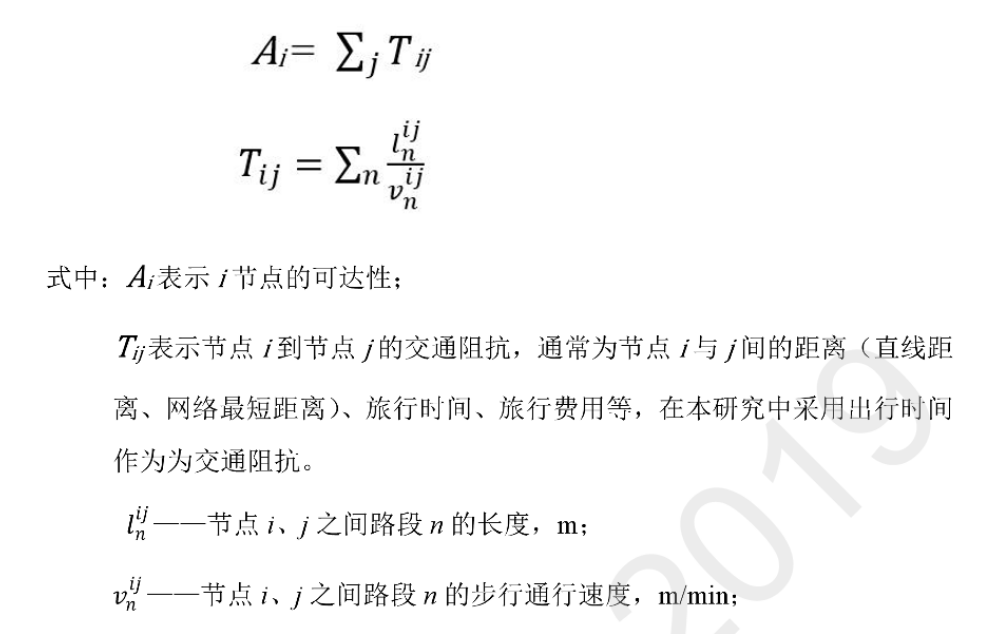

②突破常规可达性测度方法,结合多方面综合影响因素构建基于GIS的“可达性面域”测度的可视化模型,利用可达性面域,基于现有道路网出行环境对有轨电车沿线土地功能可达性进行测度分析。选择经典空间阻隔模型为基础模型,基于图论来分析网络中节点的可达性,模型把可达性定义为在空间上克服阻隔的难易程度。计算模型如下:

本研究将空间阻隔模型以模块的方式与GIS软件集成,通过GIS软件网络分析中的服务区分析,结合空间阻隔模型进行对节点的交通阻抗即网络最短出行时间,得到相应可达性的覆盖区域。

综合上述二者,对各城市有轨电车沿线地区、不同类型站点周边城市空间现状可达性进行综合研究。

2)基于大数据的有轨电车沿线社会行为特征分析

① 结合研究中主要抓取的 POI数据包含购物、餐饮、娱乐、生活服务等多种商业词段。相应的统计可视化分析主要基于MicrosoftPower Map进行分析POI数据来源基于百度地图,相应经纬坐标在载入PowerMap前需进行纠偏处理(BD-09转WGS-84)。以商业POI的集聚特征最为有轨电车建设吸引商业分布特征依据。

② 基于百度热力图,截取正常工作日工作时间段人口热力分布状况进行研究分析。以此作为有轨电车建设吸引人口集聚特征的依据。综合有轨电车沿线商业业态分布特征以及人口分布特征对有轨电车沿线社会行为特征进行分析。

3)有轨电车沿线使用需求分析

A.基于出行模拟的道路网出行需求分析

①基于GIS平台,在 ArcMap 中通过线(Polyline)建立各指标参数下的道路网络层。

②构建道路网络步行可达性测度模型。区别于对单一点的可达性的测算,该模型对区域内所有道路网节点做综合考量,是对整个研究片区道路网可达性的综合评价。相应模型主要参鉴经过Hansen(1959年)、Ingram(1971年)、A1len(1995年)、JamesA(1996年)等人补充修正后的网络可达性模型。公式如下:

③基于可达性测度分析,归纳总结适宜的路网体系的相关指标。

B.基于问卷调研的土地功能需求分析

土地功能需求调研主要采取问卷法、访谈法及观察法。相关调查研究工作主要沿有轨电车沿线展开。调研结果分析主要分为以下3各方面:

①归纳总结各类型有轨电车使用者个人要素特征,为指导有轨电车沿线优化提供基础。

② 总结分析各有轨电车使用者0D需求特征,结合沿线城市空间建设现状,分析总结各城市有轨电车沿线乘客的出行需求。

③重点分析各城市有轨电车使用者心理需求。通过阈值筛选量化各类型有轨电车沿线土地利用圈层化指标。

2、梳理国内外相关研究成果并总结当前研究中的不足

1)主要相关研究集中在以下4个方面:

①国内外城市空间形态对城市交通影响的研究现状;

②)轨道交通建设对沿线城市发展的影响;

③轨道交通与道路网及土地利用互动关系研究:

④可达性在城市空间发展中的结合研究。

2)结合国内外相关研究成果,总结当前关于有轨电车交通与城市空间形态互动关系研究存在以下不足:

①有轨电车交通与道路网建设、城市土地利用互动关系的结合研究不足;

②有轨电车沿线城市空间各要素整合研究相对缺乏;

③有轨电车建设对沿线城市空间影响特征研尚不明确;

④)有轨电车沿线道路网建设、土地利用空间布局方式相关研究亟需推进

3、提出有轨电车沿线城市空间形态总体优化原则

通过对轨道交通与土地利用及空间形态相关理论的梳理研究,深入分析了有

轨电车对沿线土地利用和空间形态的作用与影响。并在此基础上,首先以南京河西新城区有轨电车1号线为例,通过ArcGIS平台,在可达性测度的基础上对其轨道沿线 1km 走廊范围内的土地利用和空间形态现状进行了详细剖析,并结合河西片区居民出行需求特征,归纳了以可达性为测度的条件下其土地利用和空间形态存在的规律与问题。以此为依据并结合相关理论的经验启示提出了有轨电车沿线土地利用和空间形态的优化策略以及相应的指标建议,为南京河西有轨电车1号线沿线土地利用和空间形态优化原则:

(1)道路网层面:

①营造低碳可达的密路网、小街区出行环境;

②建立与0D需求相耦合的公共交通体系;

③优化公共空间以营造舒适慢行交通环境

(2)土地利用层面:

①总体遵循廊带效应特征;

②结合可达性优化有轨电车沿线土地利用性质及开发强度:

③凸显各类型站点特征,规划特色布局;

④耦合公众出行需求,优化沿线土地利用

4、总结了各类型有轨电车特点及其建设对沿线城市空间影响的差异

为探究各类型有轨电车之间的差异性,以长三角典型有轨电车建成城市南京苏州、淮安为例,分别探求了以南京有轨电车1号线为例的补充型有轨电车、苏州有轨电车1号线为例的接驳型有轨电车、淮安有轨电车1号线为例的骨交通型有轨电车之间的差异性。

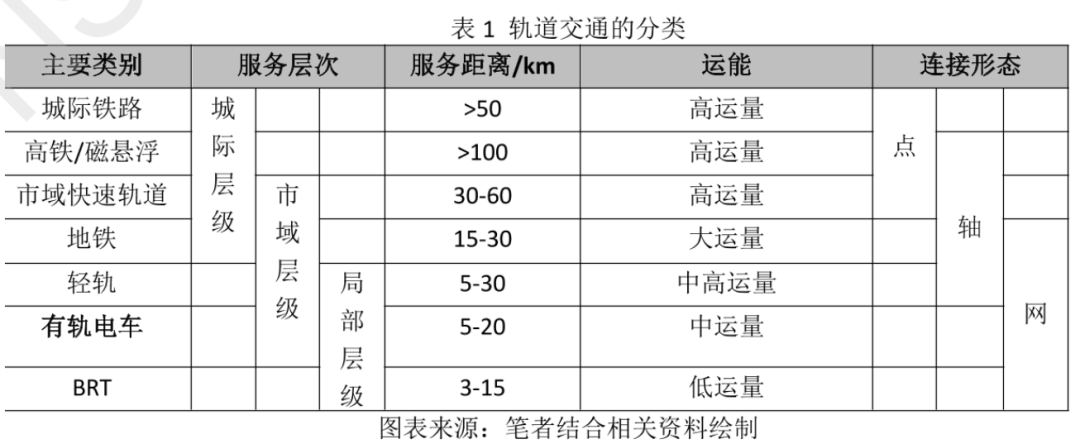

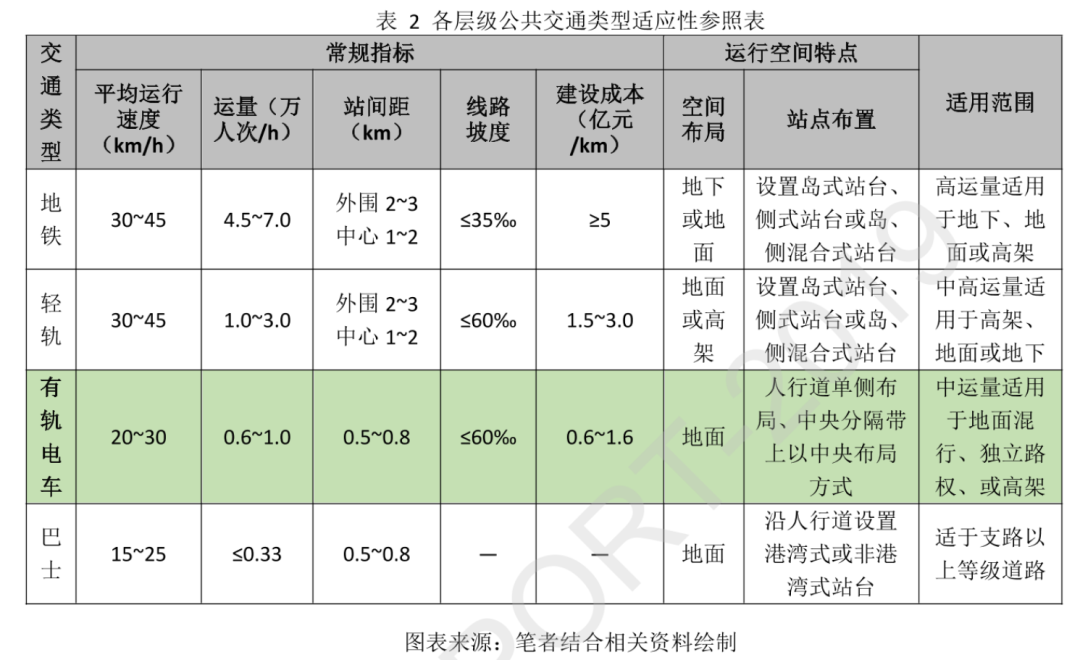

1)厘清了有轨电车特征、适应性及与其他轨道交通之间的差异各类型轨道交通分类及适应性如下:(表1、表2)

2)探究了各类型有轨电车建设对沿线城市空间的影响(表3)

(1)补充型有轨电车辅助沿线区域发展建设–以南京为例

南京河西有轨电车1号线站点总体沿线廊道效应特征显著,多数站点周边也表现出较为显著的土地圈层变化特征。然而作为地铁空白区段的补充,有轨电车建设对商业的吸引、人口的集聚效应与地铁有很大差距,对城市建设与发展有一定的影响,但并不能起到强烈的导向性作用。

(2)接驳型有轨电车引导沿线区域发展建设–以苏州为例

苏州有轨电车1号线总体沿线具有一定的廊道效应特征,部分站点周边也表现出明显的土地圈层变化特征。且有轨电车建设对商业的吸引、人口集聚效应明显,在区域发展中有轨电车具备较为鲜明。

(3)骨干交通型有轨电车推动沿线区域发展建设–以淮安为例

淮安有轨电车1号线沿线总体沿线廊道效应特征明显,各类型站点周边也表现出强弱不等的土地利用圈层变化特征。且有轨电车建设对商业的吸引和人口集聚效应较为显著,其在一定程度上能够推动了沿线区域的发展,在城市更新中起到重要的导向作用。

二 重要结果、关键数据等及其科学意义或应用前景

1、总结了各类型有轨电车沿线空间优化发展建议

(1)补充型有轨电车一一辅助补充地铁沿线功能需求,注重新区路段接驳作用。

①补充型有轨电车建设对沿线空间发展影响较弱,提倡有轨电车辅助大运量轨道交通开发,注重有轨电车沿线用地对高需求地铁站功能的补充。

②对于整体开发建设尚未完善的新区,则应当更为注重其在新区路段的接驳作用,在轨道交通建设完善前,对有用地条件参照接驳型轨道交通,适宜路段引

导开发,站点之间功能互补。

(2)接驳型有轨电车–合理引导开发,站点之间功能互补,避免趋同化。

①接驳型有轨电车建设对沿线空间发展具有一定的影响,提倡选择具有用地条件的站点引导开发建设,其他站点视功能鼓励一定程度的混合开发、实现对其他站点的功能互补。

②在遵循各站点的原有用地功能差异化的基础上,合理更新建设,不提倡各站点在用地性质层面的趋同化。

(3)骨干交通型有轨电车–引导城市更新、挖掘用地潜力、站点之间功能互补。

①骨干交通型有轨电车建设对沿线空间发展具有较强的影响,但受人口数量、经济水平的制约,挖掘用地潜力注重城市更新中的用地结构调整。

②有用地条件和人口潜力的站点应当注重引导开发,推动城市更新。其他站点则注重与邻近站点的功能互补。

2、归纳了有轨电车沿线区域空间形态发展模式

1)道路网优化发展模式

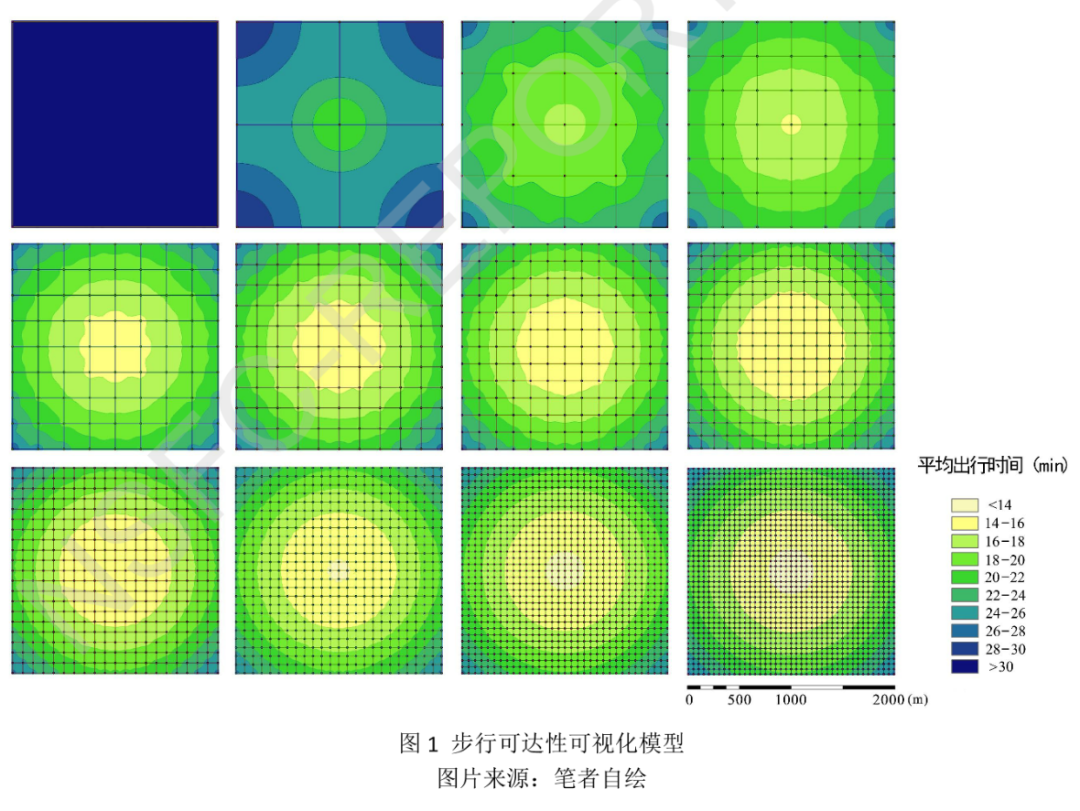

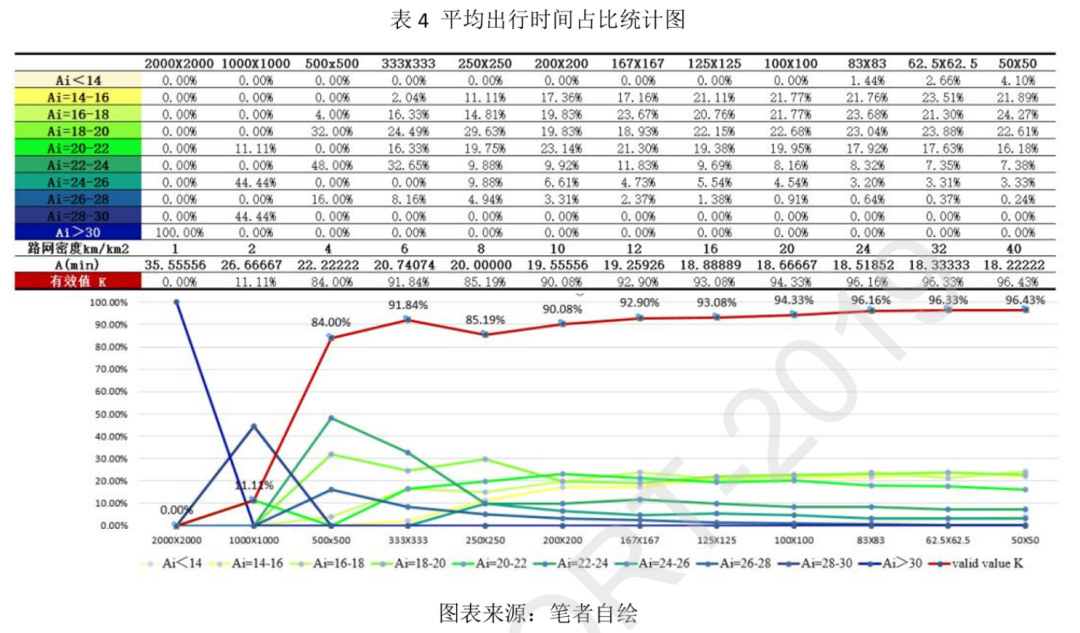

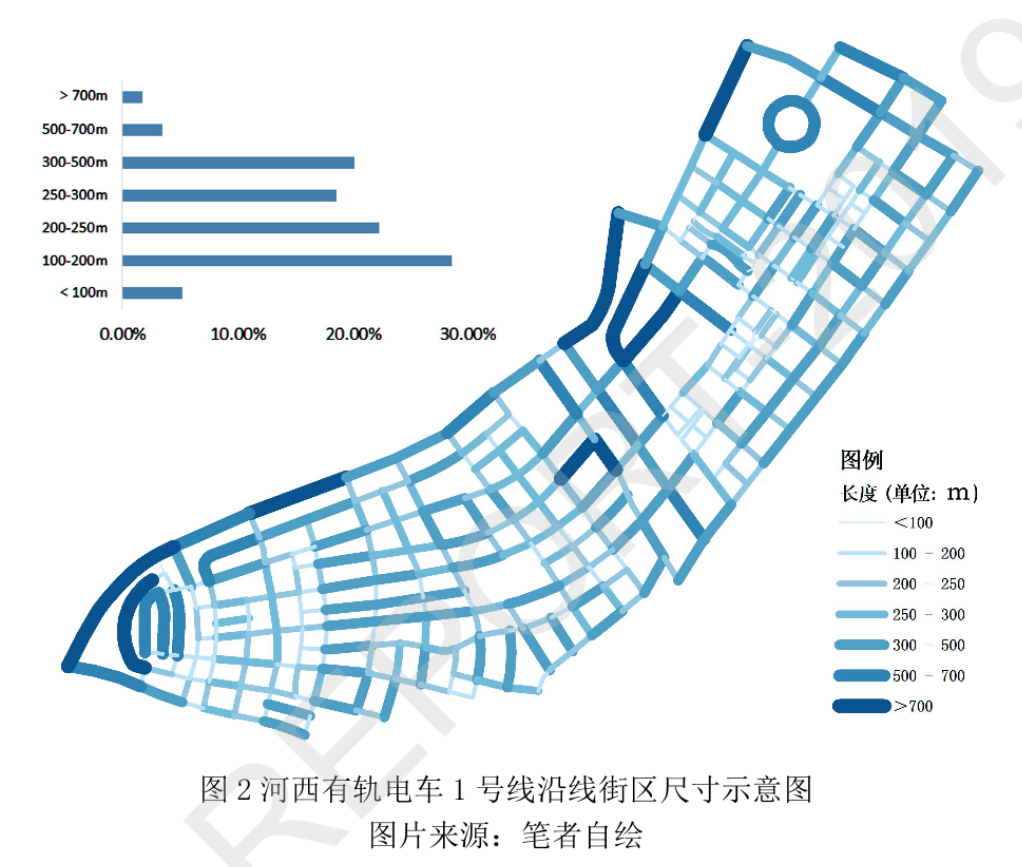

(1)基于出行模拟,提出合理的街区尺度应当总体控制在边长100m-200m,部分地区可控制在 250m左右,对应道路网密度应当大于10km/km,部分地区可控制在 8km/km2。在这一道路指标环境下更利于道路空间的低碳可达,进而引导慢行出行行为的产生(图1、表 4)。

借助 ArcGIS 平台,建立 2kmx2km的均质方格网络模型。在模拟中以出行时间作为阻抗,将区域内所有路口既作为出发点,也作为目的地,计算各个道路交叉点到其他交叉点的平均最短交通时间,以此作为可达性评价指标。为明显区分出平均出行时间,本实验中采取75m/min 人行步行速率作为出行速率(也可按需求选取其他速率),得到区域步行可达性可视化模型。

(2)结合道路网现状及现阶段地块划分,提出相关道路网优化模式建议:少相邻地块景观退让,衔接城市慢行系统。

②结合有轨电车站点布设,合理打开大地块

(3)在道路网形态方面,提出不宜将有轨电车建设作为道路网形态调整的主导因素。

少补充型有轨电车对沿线空间影响有限,不足以成为道路网形态优化的主要因素。

②接驳型有轨电车通常建设于新区,对沿线城市空间具备一定的吸引力,但不具备高流量的乘客来源且影响范围有限,因此不宜将有轨电车作为调节路网形态鳶璠吸复黍鐦洱竈英哢觴骊再甸导因素。

③骨干交通型有轨电车在原有城市肌理上补充建设,虽对城市空间发展具有推动作用,但影响范围各站点差异大,且城市更新过程漫长,即使开发潜力较大的站点在短期内也不宜对道路网形态进行过大的调整。

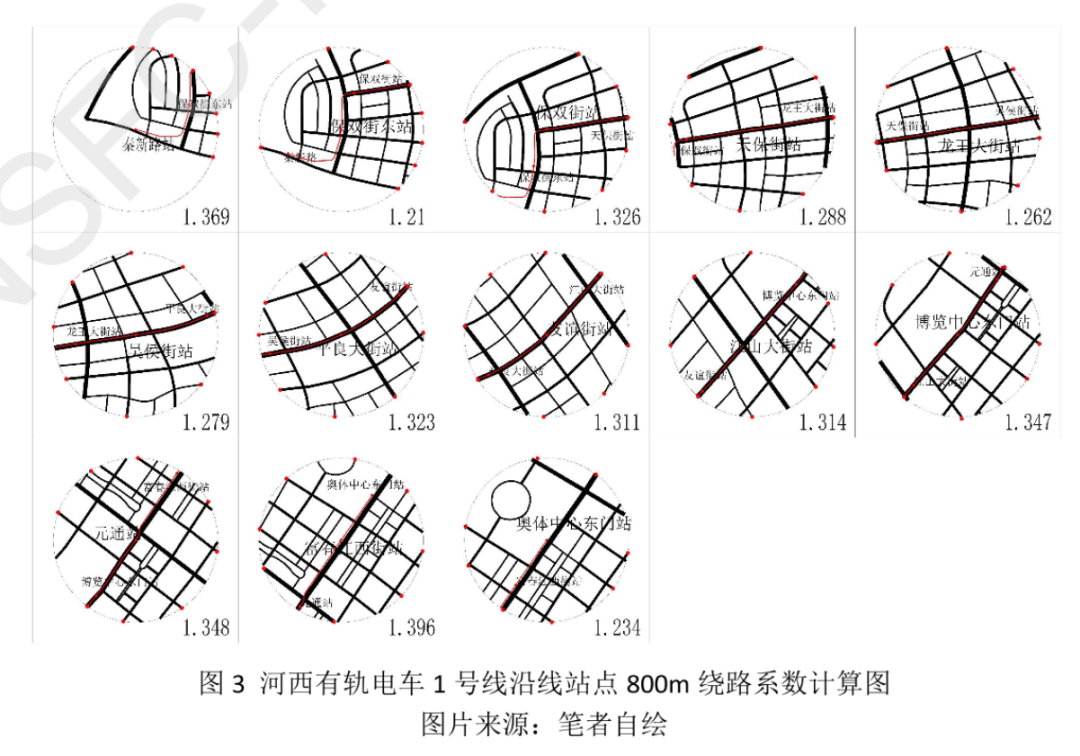

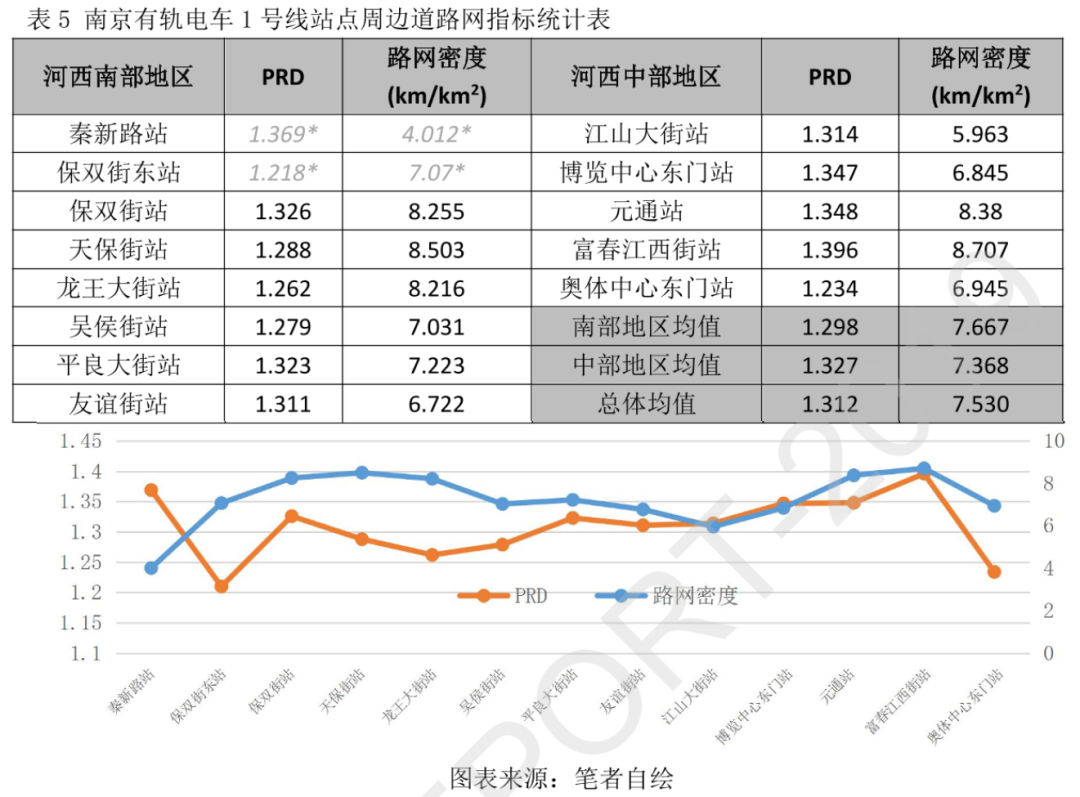

2)基于可达性测度对南京、苏州、淮安有轨电车沿线城市空间进行分析利用道路网指标,对各城市总体沿线以及各站点周边的道路网现状进行可达性测度分析。其次基于ArcGIS平台,建立可达性测度模型,对各城市有轨电车沿线以及各类型总计19个站点周边土地利用进行了基于出行时间的可达性测度分析,土地利用性质、土地开发强度圈层分布特征进行了详细的剖析,依据各城市廊道效应作用范围、各站点梯度场效应特征,总结了各类型有轨电车廊道效应作用区段及各类型站点土地利用圈层控制特征(图2-图11、表5-表9)。

……

还有更多成果内容,详见项目结题成果报告。该项目报告共计33页,关注城市数据派微信公众号,在微信公众号对话框中输入24710,即可获得报告全文PDF的下载方式。

原文始发于微信公众号(城市数据派):基于交通可达性的城市有轨电车沿线区域土地利用与空间形态量化研究丨城市数据派

规划问道

规划问道