写在前面

已有研究对城市职住平衡的测度往往存在可塑性面积单元问题,且忽略了交通网络在职住联系中的媒介作用。提出一种改进的浮动单元法,构建基于道路和城市轨道交通网络的数据集,以时间为职住分析尺度生成浮动单元,运用手机信令数据对职住平衡进行测度。以广州市为例,对就业中心和居住区的职住平衡时间尺度进行估计。研究发现:广州市中心城区职住平衡时间尺度分布呈圈层式空间特征,职住平衡时间尺度从一级就业中心向外围先减小再增大;城市轨道交通缩小了就业中心的职住平衡时间尺度;一级、二级(不处于一级就业中心的辐射范围内)和三级就业中心的职住平衡时间尺度分别为32~40 min、14~28 min和10~20 min,而居住组团的职住平衡时间尺度主要依附于就业中心且受到城市轨道交通的影响。最后,提出在合适的时间尺度下对职住空间结构进行评估和优化住房和就业等资源配置,并重视城市轨道交通对职住空间结构的影响。

孙泽彬

广州市城市规划勘测设计研究院 交通规划设计所副所长 高级工程师

研究背景

20世纪80年代以后,美国郊区化带来交通拥堵、环境污染等问题,在此背景下美国规划师罗伯特·塞韦罗(Robert Cervero)提出职住平衡的概念,即在给定的地域空间内,居民中劳动力人口的数量大致与就业岗位的数量相等,以此减少机动化出行、解决城市交通问题[1]。随着快速城镇化、住房商品化和郊区化,中国城市也面临着职住分离、交通拥堵、通勤距离不断增加等问题,学界将职住平衡的理念引入到研究中,尝试通过职住关系的协调来缓解“大城市病”。

由于职住平衡的测度要基于一定的地域范围,研究中对空间分析单元的选择会影响测度结果。国内外职住平衡的研究通常以区县、街道等行政单元或居住组团、交通小区(Traffic Analysis Zone, TAZ)等人为划定区域为空间分析单元。例如,张振龙 等[2]按行政区和街道两个空间尺度对苏州市职住空间结构进行测度;杨朗 等[3]在街道尺度下对广州市职住空间特征进行研究并总结了典型区域的职住发展模式;周江评 等[4]以交通小区为空间分析单元探究西安市职住平衡和通勤效率的特征。然而,这种对面状统计数据的人为划分往往伴随着可塑性面积单元问题(Modifiable Areal Unit Problem, MAUP)[5],即由于尺度和分区的不同导致空间分析结果的差异。潘海啸 等[6]在研究空间分析单元的选择对职住平衡成效的影响时发现,空间分析单元划分方法对职住比指标产生很大影响。由此可见,在职住平衡的研究中不可忽视可塑性面积单元问题。

此外,也有一些研究采用浮动单元法来构建空间分析单元,即将某种基本单元向外扩展一个合理的通勤半径形成分析区域。例如,Peng Z. R.[7]以平均和中位通勤距离作为合理的分析尺度半径构建浮动单元,对美国波特兰大都市区的职住平衡和通勤出行进行分析;孙斌栋 等[8]以街道为中心,利用调查样本的平均通勤距离构建缓冲区(即空间分析单元),分析职住均衡度与通勤时耗的相关性;潘海啸 等[6]使用多个半径构建浮动单元,测度通勤距离和职住比的差异。尽管采用浮动单元法可以避免可塑性面积单元问题,但是对于何种浮动单元的构建方法可以更真实地评估职住平衡情况尚未有统一结论。有学者认为不同区位浮动单元的居住和就业人口密度不同,平均通勤距离也有较大差异,对合理通勤半径的选择更多是基于主观判断[2]。此外,上述研究主要围绕职住平衡的成效进行论述,对于如何确定合理的时空尺度对职住空间和通勤出行进行分析的研究却比较少。

综上,尽管学界已开展大量关于职住平衡的研究,但是大多基于固定的行政空间单元。为了克服可塑性面积单元问题,有的研究采用浮动单元法对职住平衡进行测度,但较少学者基于交通网络所构成的居民真实通勤范围来研究职住平衡的尺度及其内在机理。仅陈小鸿 等[9]采用基于路网距离构建浮动单元的方法进行职住平衡尺度的定量研究,研究结果对揭示职住空间结构有一定意义,但缺少对不同道路的功能差异以及城市轨道交通对职住空间重塑作用的考虑。其次,既有研究基本聚焦于职住关系中的空间尺度,尚未有研究从时间尺度进行分析。通勤时间的长短是人们在选择职住区位时考虑的主要因素,使用通勤时间作为通勤成本更加合理[10]。

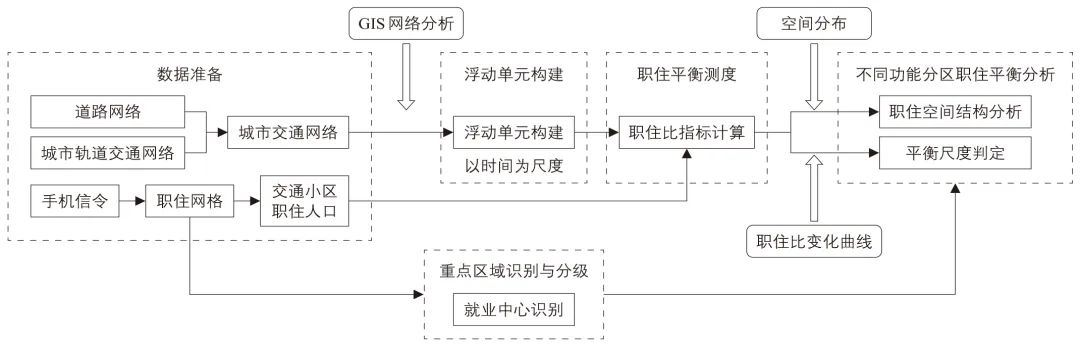

针对上述问题,本文采用改进的浮动单元法,基于广州市手机信令数据和道路网络、城市轨道交通网络数据集,以通勤时间作为衡量尺度,利用GIS空间分析的可达性思想构建浮动单元,探究广州市就业中心和居住区的职住平衡时间尺度和空间结构规律,更好地为居住、就业和交通设施资源在合理尺度下的规划配置以及城市空间结构的优化提供科学思路。

数据准备与处理

1

研究对象

本文研究范围为广州市域。根据《2022年度中国主要城市通勤监测报告》,在超大城市中广州市近3年45 min通勤出行比例下降最多,职住分离程度不断加深[11]。因此,研究广州的职住平衡尺度和职住空间结构具有必要性,也可以为中国其他超大城市提供参考。本文的基础空间分析单元为广州市交通规划模型划分的3 984个交通小区(见图1),其中交通小区参照行政单元、道路网络、广州“四标四实”①网络等综合划定。

图1 广州市交通小区分布

2

数据来源与处理

数据源

2.1

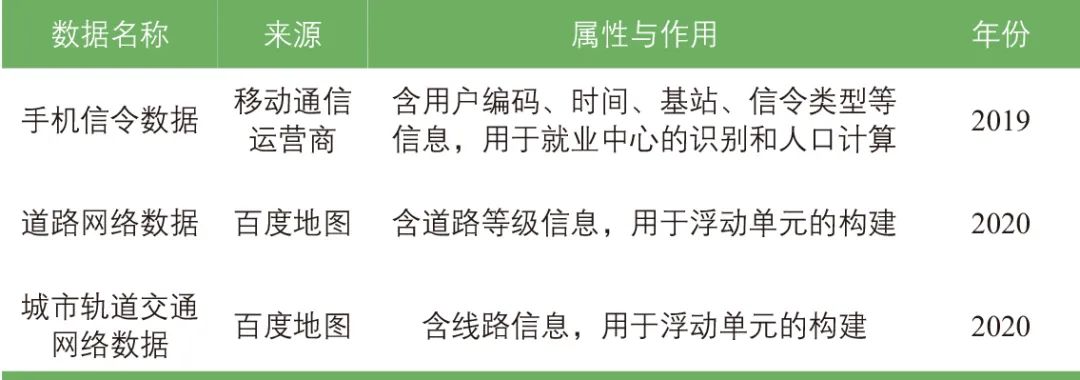

本文使用的相关数据包括手机信令数据和道路网络、城市轨道交通网络数据。数据源信息和作用见表1。

表1 数据源基本信息

数据处理

2.2

1)手机信令数据。

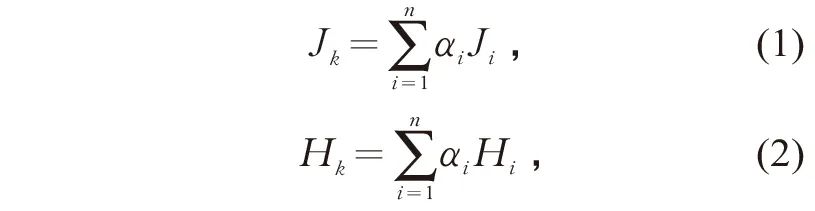

采用广州市2019年11月连续一个月的移动用户手机信令数据,将原始数据处理为500 m×500 m网格下的静态居住和就业人口分布数据。处理流程为:①划分500 m×500 m的均匀网格单元,根据每个用户开关机、拨打电话等触发行为位置信息识别用户一天的停驻起止时间和网格位置。居住地识别方法为0:00—7:00在该网格停留总时长超过4 h且1周内重复出现超过3天;工作地识别方法为9:00—18:00在该网格停留总时长超过5 h且1周内重复出现超过3天,此外使用1个月的数据进行校验。②统计每个网格单元的居住和就业人口数量。③将网格单元的职住人口数据转换到交通小区尺度,得到各交通小区的居住和就业人口分布。转换公式为

式中:Jk为交通小区k的就业人口数量/人;n为与交通小区k相交的网格数量/个;αi为网格i与交通小区k相交部分的面积占比;Ji为与交通小区k相交的网格i中的就业人口数量/人;Hk为交通小区k的常住人口数量/人;Hi为与交通小区k相交的网格i中的常住人口数量/人。

2)交通网络数据。

道路网络分为高速公路、快速路、主干路、次干路、支路5个等级。中心城区路网车速依据《2019年广州市交通发展年报》[12]中晚高峰时段不同等级道路的平均车速赋值,其中快速路平均运行速度33.2 km·h-1,主干路23.1 km·h-1,次干路20.9 km·h-1。针对年报中未提及的道路如中心城区的高速公路、支路以及中心城区以外道路,使用折减系数0.8对其设计速度进行折减,作为对应等级道路的平均运行速度。

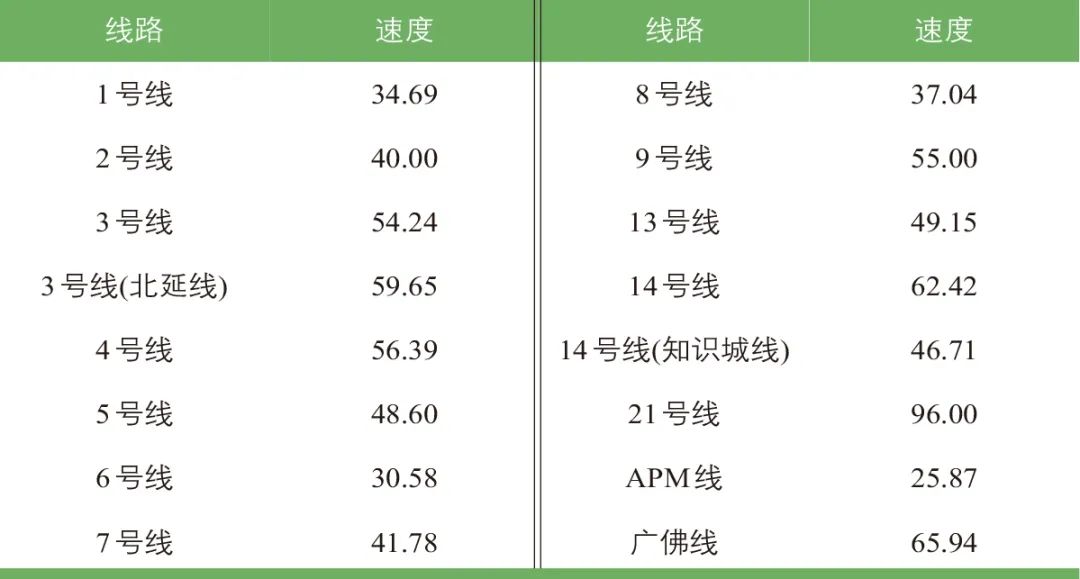

针对城市轨道交通网络(截至2019年11月已开通线路),由于每条线路的设计速度不同且与实际运行情况差异较大,因此采用实际运行速度进行赋值,即根据各条线路总长度和广州地铁官方网站(https://www.gzmtr.com/)公布的对应线路单次运行总时间计算平均运行速度(见表2)。

表2 广州市各地铁线路平均运行速度(单位:km·h-1)

基于上述交通矢量数据,利用ArcGIS的网络分析模块,设置相关规则以构建道路网络和城市轨道交通网络数据集。

研究方法

1

研究方法改进

城市空间中的职住点往往通过交通网络进行联系,因此使用交通网络构建空间分析单元能更真实地评估职住平衡情况。本文的研究方法延续了基于浮动单元的职住平衡尺度分析思路[9],该方法以交通小区为中心,沿道路网络向外搜索不同的空间距离从而生成浮动单元,再对每个单元的职住平衡进行测度。该方法在构建空间分析单元时考虑了道路的拓扑结构,相比仅用简单的缓冲区构建浮动单元能更好地反映职住联系范围。然而,该方法仅以道路网络数据构建交通网络,未考虑城市轨道交通的作用,且未对城市道路进行等级化设定,无法反映真实的通勤出行情况。因此,本文对基于路网距离构建浮动单元的方法进行改进:1)利用分级的道路和城市轨道交通数据组成的交通网络来构建浮动单元,以模拟实际的人口通勤范围;2)以时间为职住分析尺度,将不同出行阻抗的交通方式的影响进行统一。具体的技术路线如图2所示。

图2 技术路线

2

重点区域识别与分级

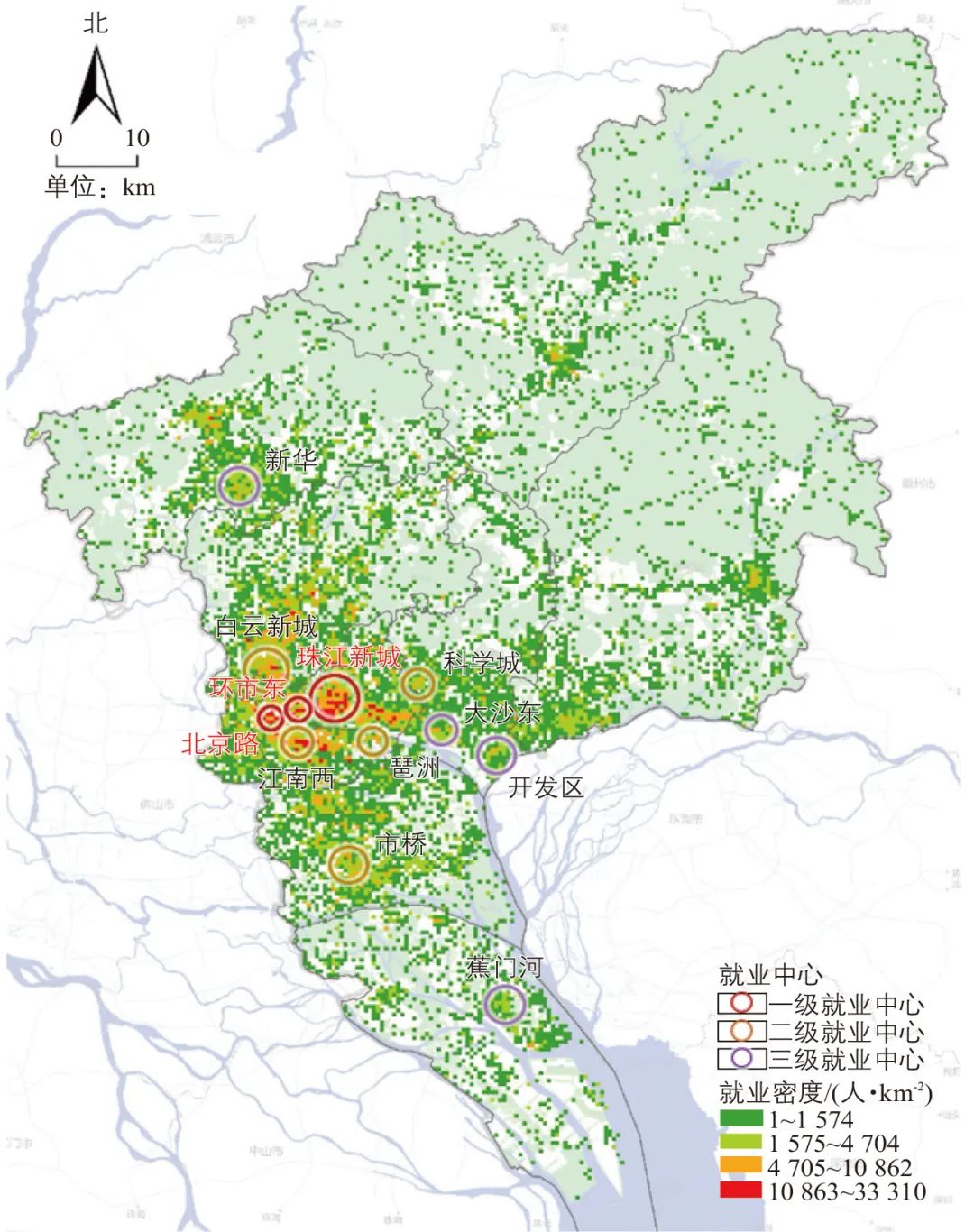

作为分析的基础对象,本文首先对广州市的就业中心进行识别和分级。使用自然断点法对就业密度进行分级,基于就业密度分级结果识别就业中心等级(见图3):一级就业中心包括珠江新城、北京路和环市东;二级就业中心包括琶洲、白云新城、江南西、市桥和科学城;三级就业中心包括大沙东、开发区、新华和蕉门河。后文将对识别出的各级就业中心进行职住平衡时间尺度分析。

图3 广州市就业中心识别

3

浮动单元构建

以交通小区为基础,利用交通可达性的思想,以时间为尺度构建浮动单元。具体做法是:使用ArcGIS网络分析模块,以各交通小区质心为起点,分别基于道路网络和城市轨道交通网络外延不同时间(2 min,4 min,…,60 min,…,每隔2 min一次)的可达范围,二者共同组成的区域即为对应时间尺度下的浮动单元。

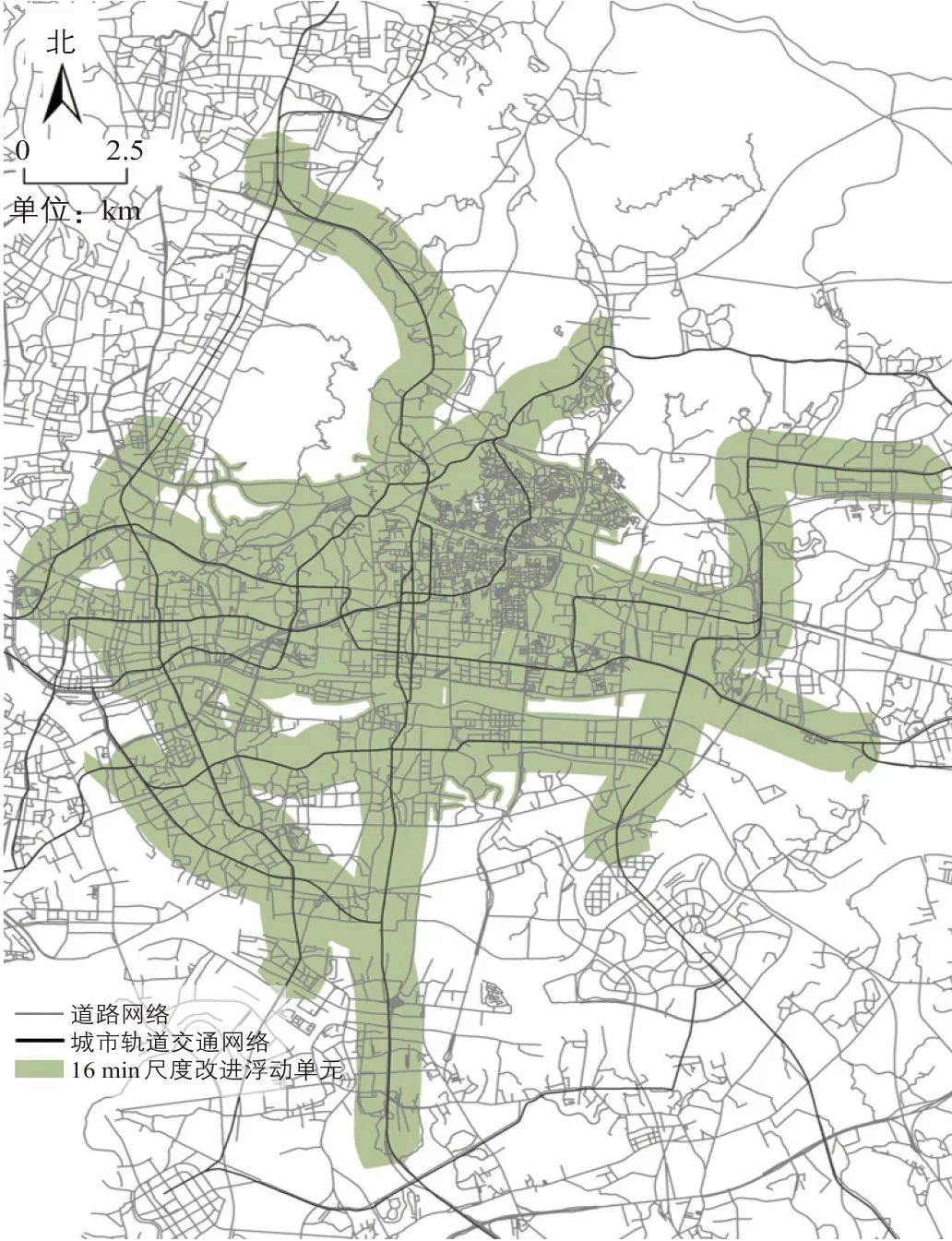

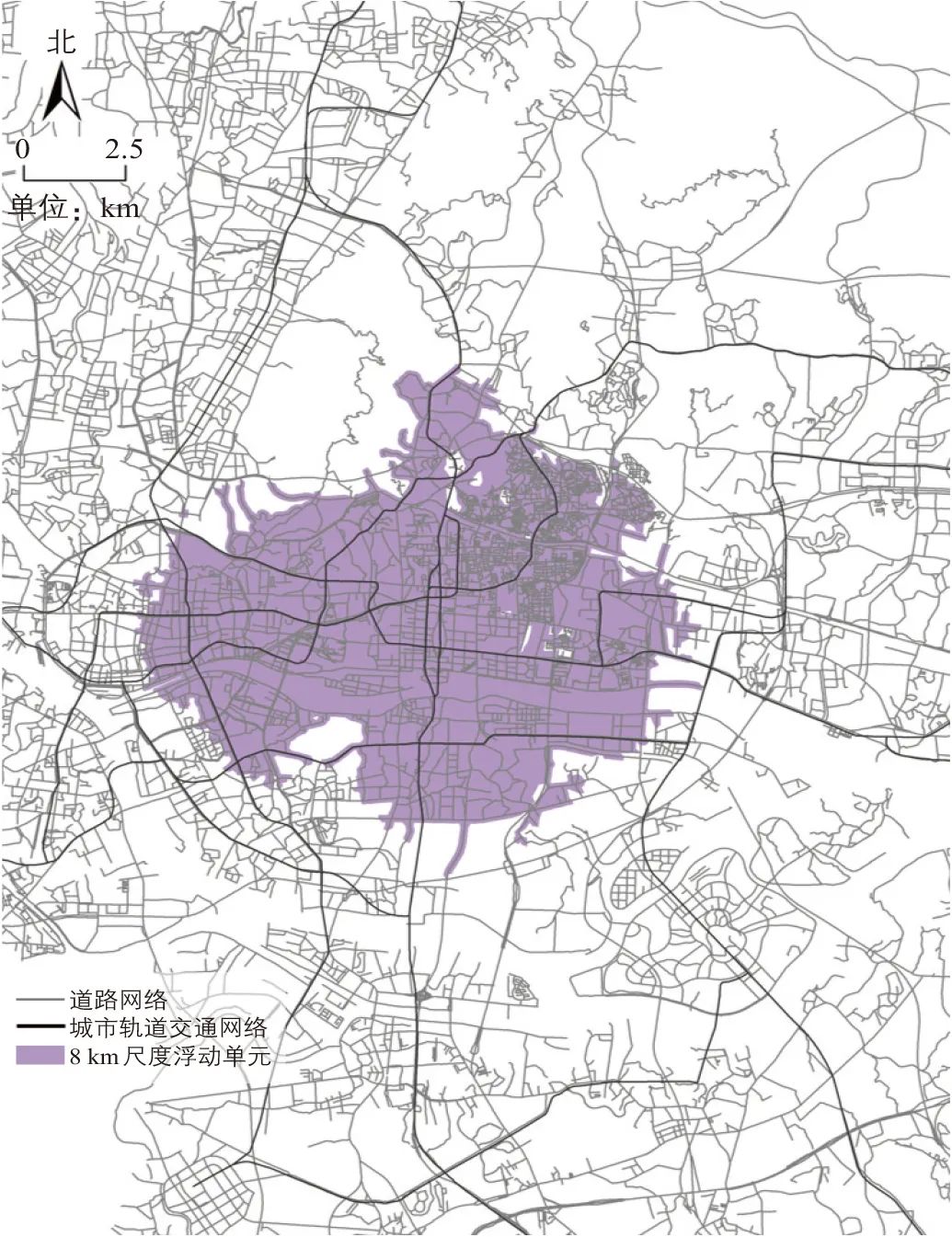

为了检验改进后的浮动单元构建方法的效果,本文以16 min为例,将这一尺度下基于道路网络和城市轨道交通网络的改进浮动单元与相应的基于道路网络(以30 km·h-1的平均运行速度将时间换算为相应的路网距离8 km)的浮动单元进行对比(见图4)。可以看出,改进前的方法将所有道路同质化对待,可能会低估或高估了高峰时段道路的可达性;改进前的方法并未考虑城市轨道交通,未能将相同时间下城市轨道交通覆盖的人口纳入统计范围,导致该区域要在更大的尺度下才能职住平衡。相比之下,改进后的方法对不同时间阈值下的等时圈进行了更精确的模拟,对职住指标的累积统计更为准确,其结果可反映更具普适性的职住平衡尺度规律。

a 基于道路网络和城市轨道交通网络的浮动单元

b 基于路网距离的浮动单元

图4 改进浮动单元方法与基于路网距离的浮动单元方法对比

4

职住平衡测度

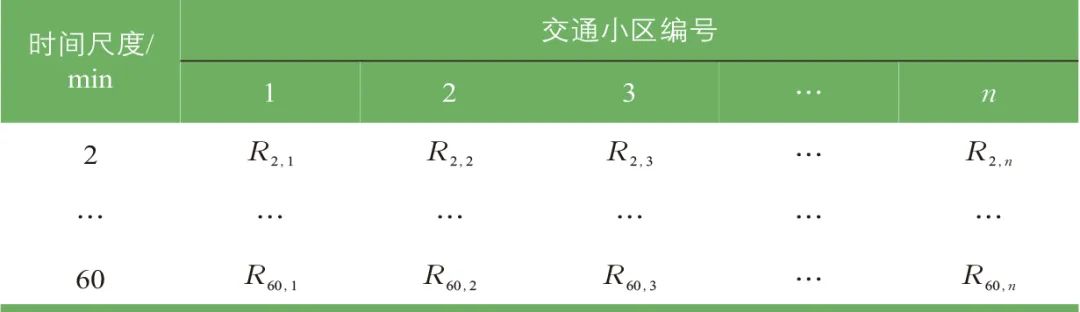

本文对职住平衡的定义是:在给定的空间单元范围内,居住在此单元内的劳动力人口与单元内可提供的就业岗位数量大致相等,用职住比(就业岗位与常住人口中的劳动力人口之比)进行测度,其中劳动力人口根据全市劳动力人口占比的调整系数进行计算。利用Python中的GeoPandas模块编程实现浮动单元内集计的就业人口数量和常住人口数量的计算,以此得到不同时间尺度下各交通小区的职住比指标(见表3)。职住比指标矩阵的行表示某个时间尺度下各个交通小区的职住比,用于分析职住比的空间分布;矩阵的列表示某个交通小区在不同时间尺度下的职住比,用于筛选职住平衡的时间尺度。

表3 不同时间尺度下各交通小区的职住比指标表

注:由于时间尺度达到60 min 时各交通小区形成的浮动单元均稳定为职住平衡状态,因此时间尺度最大取60 min。

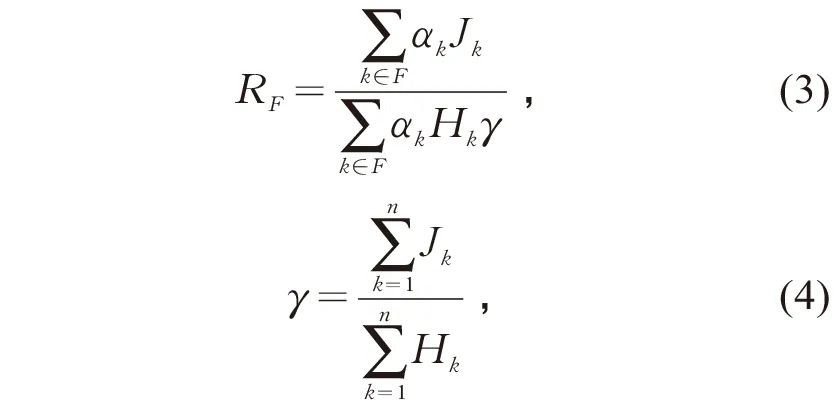

浮动单元职住比指标的计算公式为:

式中:RF为浮动单元F的职住比;αk为交通小区k与浮动单元F相交部分的面积占比;Jk为与浮动单元F相交的交通小区k中的就业人口数量/人;Hk为与浮动单元F相交的交通小区k中的常住人口数量/人;γ为调整系数,即全市的劳动力人口占比,经测算为0.69;n为全市交通小区数量/个。

5

职住平衡时间尺度判断

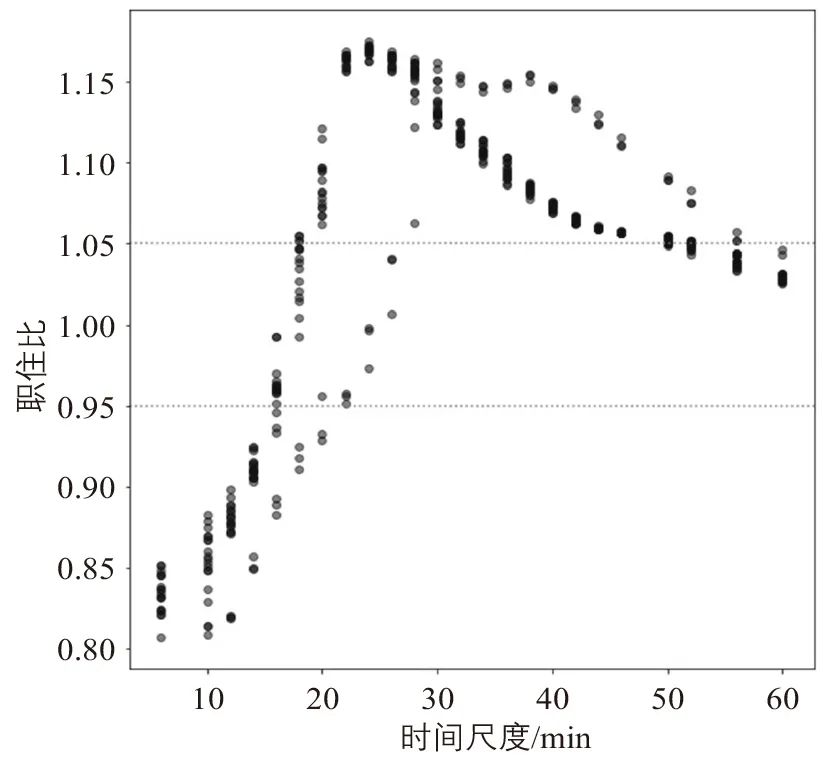

将各时间尺度下的交通小区形成的浮动单元职住比指标在空间上进行可视化表达,可观测到职住比指标在不同空间、时间尺度下的差异和变化情况,以便后续进行职住空间结构分析。同时对重点区域绘制职住比指标随时间变化的散点图,以此筛选职住平衡的时间尺度。职住比指标为1是职住平衡的理想值,本文采用职住平衡理想值的95%作为阈值,即将职住比指标达到0.95~1.05时对应的时间作为职住平衡的时间尺度。随着时间尺度的增大,区域可能达到多次平衡,取初次职住平衡的时间尺度为该区域职住平衡的时间尺度。

结果分析

1

职住平衡时间尺度的总体空间特征

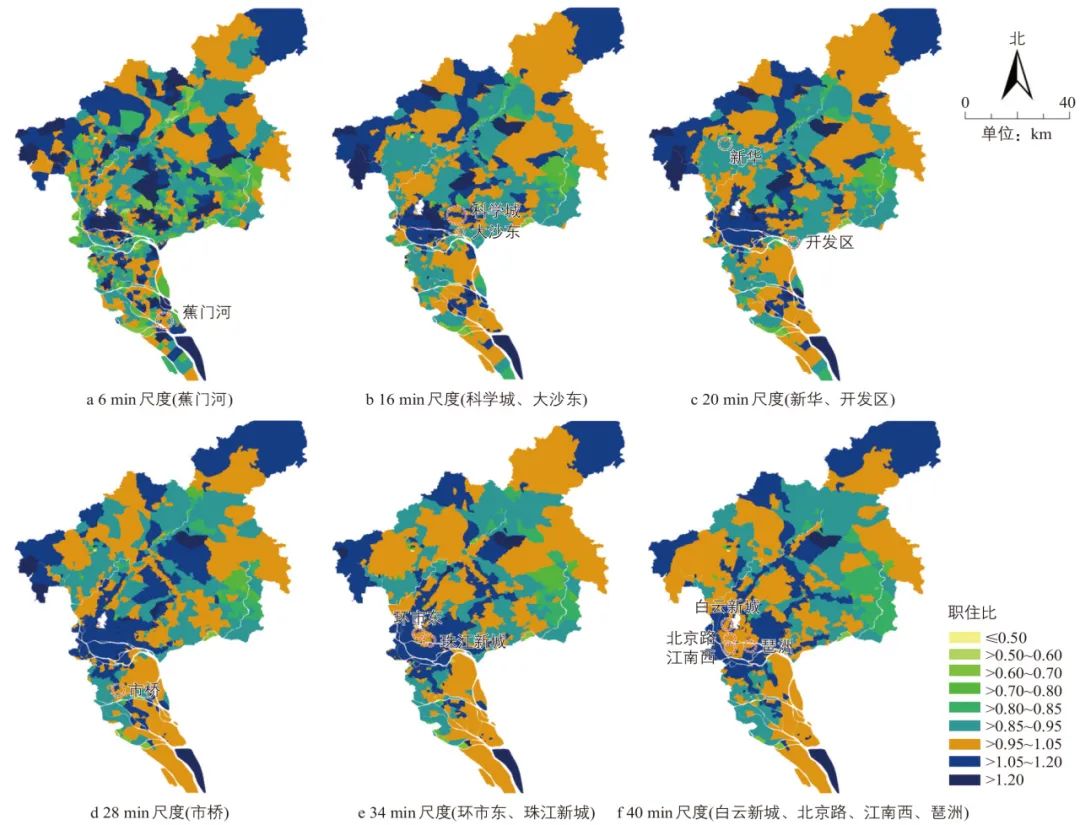

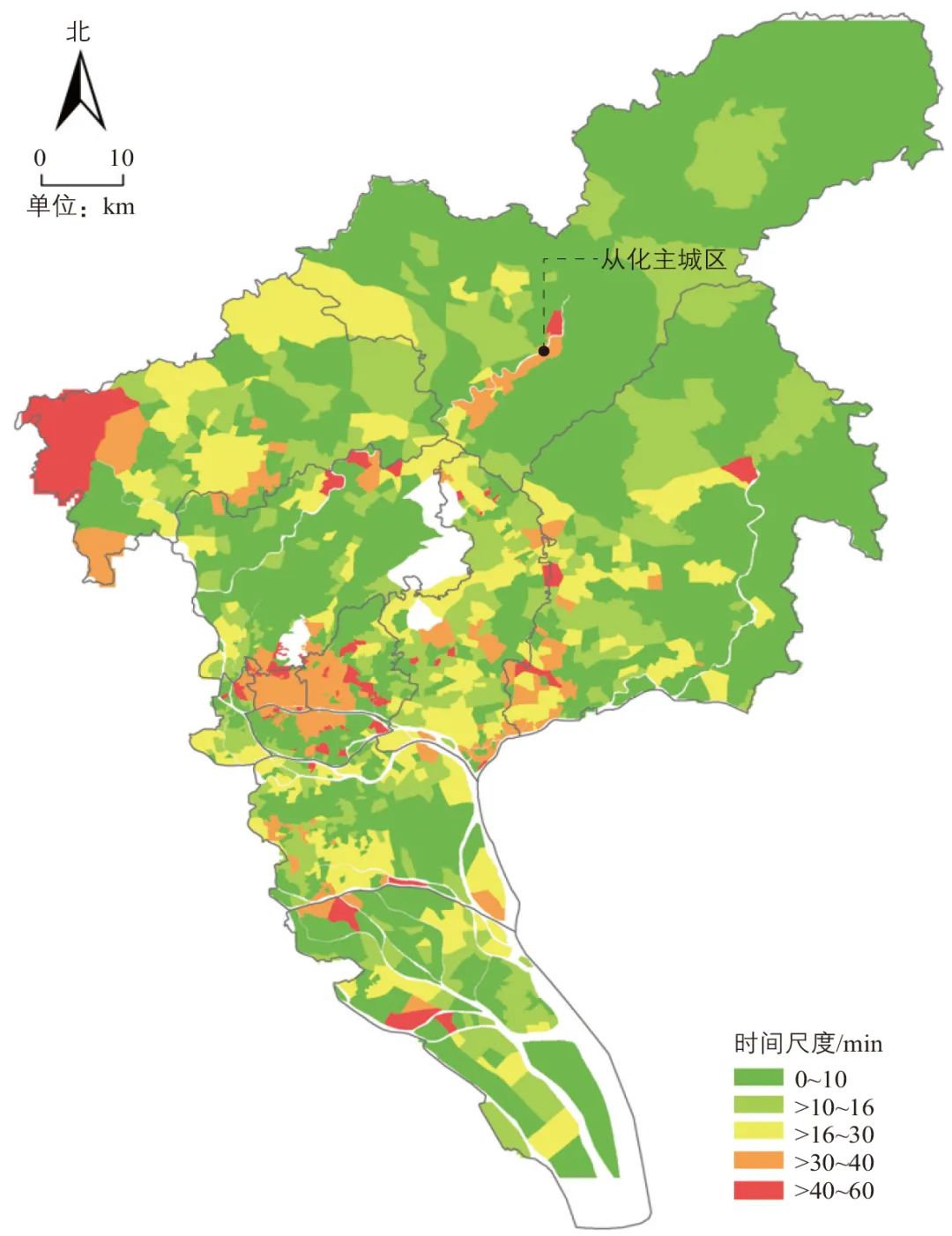

对各交通小区不同时间尺度下的职住比指标进行计算并在空间上进行可视化表达(见图5,此处选取典型就业中心达到职住平衡状态时对应的时间尺度),可以观察到职住比指标随时间的变化情况;同时对职住平衡的时间尺度进行筛选,得到各交通小区初次达到平衡的时间尺度空间分布(见图6)。

图5 不同时间尺度下的职住比指标空间分布

图6 各交通小区初次职住平衡时间尺度空间分布

珠江新城、北京路和环市东3个一级就业中心呈连片发展趋势,形成一个横向约14 km、纵向约12 km的就业主中心区域。从图6可以看出,中心城区初次职住平衡的时间尺度呈圈层式分布,从就业主中心向外的职住平衡时间尺度先减小再增大,即就业主中心的职住平衡时间尺度大,就业主中心邻近区域的职住平衡时间尺度较小,而城区外围低等级(二级、三级)就业中心的职住平衡时间尺度较大。外围城市轨道交通沿线的部分区域职住平衡时间尺度也较大,例如从化主城区。

2

就业中心职住平衡时间尺度

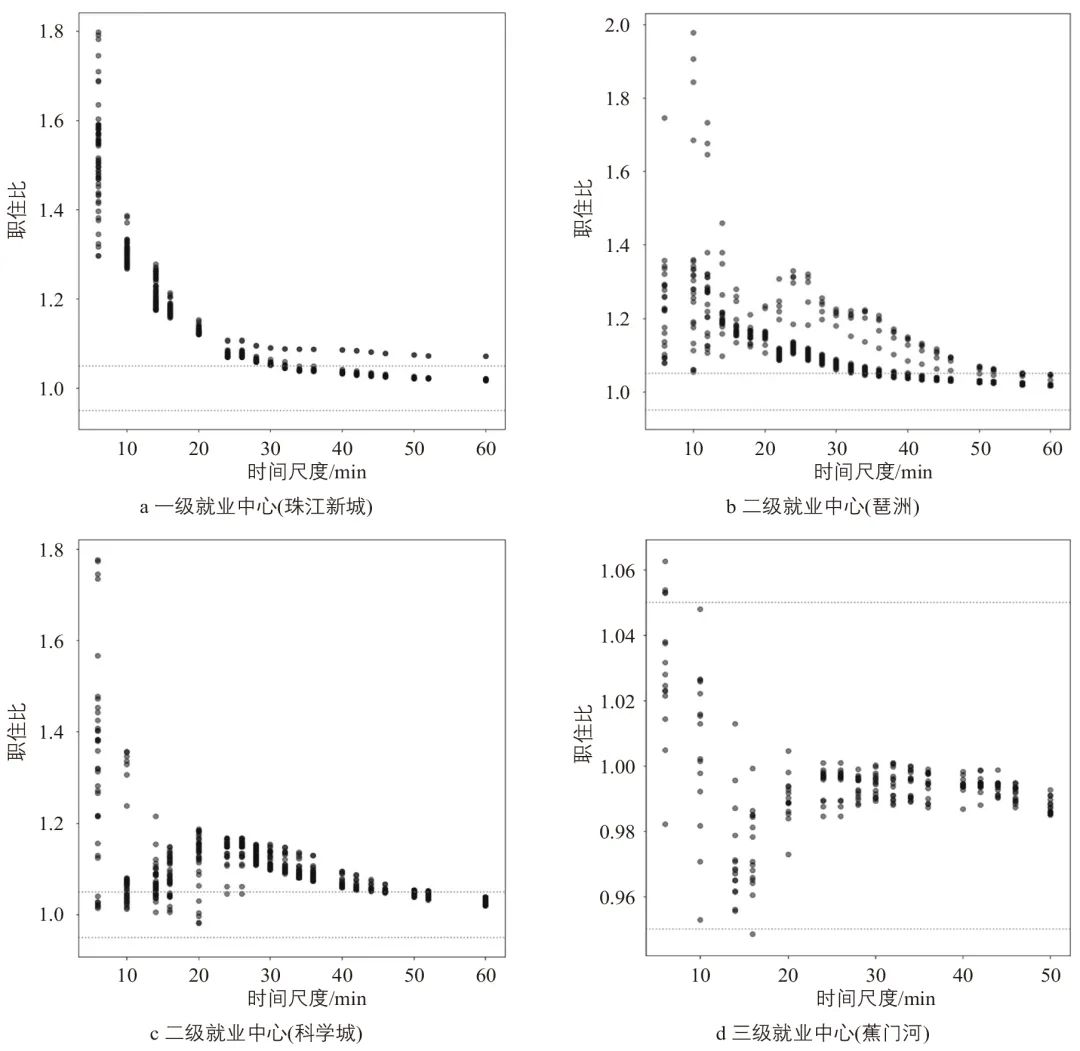

对各级就业中心绘制职住比指标随时间尺度变化的散点图(见图7),发现就业中心的职住比指标随着时间尺度增大整体呈现以下规律:1)由于就业中心集聚了大量的就业人口,职住比指标的初始值较大;2)随着时间尺度增大,可达范围扩大、劳动力人口数量增加,职住比指标也相应下降;3)当可达范围到达一定程度,职住比指标将趋近于1。对于一些低等级的就业中心如蕉门河(见图7d),呈现职住混合而非典型就业中心的特征。

图7 典型就业中心职住比指标随时间变化散点图

按95%的阈值对职住比指标进行筛选,分别得到各级就业中心“基于道路网络”和“基于道路网络和城市轨道交通网络”的职住平衡时间尺度(见表4):

1)对比两种职住平衡时间尺度结果可以发现,城市轨道交通缩小了就业中心的职住平衡时间尺度,尤其对一级就业中心等城市轨道交通条件较好的区域影响更大。

2)就业主中心影响周围的低等级就业中心和居住组团的职住平衡时间尺度,对中心城区的职住平衡起到决定性作用。一级就业中心的职住平衡时间尺度为32~40 min。

3)当二级就业中心处于一级就业中心的辐射范围内时,例如琶洲、白云新城和江南西,受就业主中心影响,其职住平衡时间尺度规律与一级就业中心基本一致,为34~40 min;同时,由于这几个二级就业中心的城市轨道交通条件略差于就业主中心,因此职住平衡时间尺度偏大。当二级就业中心与就业主中心之间有一定距离(>10 km)时,例如科学城、市桥等,它们形成了相对独立的核心并辐射周围地区,其职住平衡时间尺度规律不受一级就业中心影响,职住平衡时间尺度为14~28 min。

4)三级就业中心在较小的时间尺度下仍能体现就业中心的特征,即初始职住比指标较高(见图5a),但对周围区域影响较小,其职住平衡时间尺度也可能受到高等级就业中心的影响。三级就业中心的职住平衡时间尺度为10~20 min。

表4 各等级就业中心职住平衡时间尺度(单位:min)

3

大型居住区职住平衡时间尺度

以黄埔临港经济区为例,绘制大型居住区职住比指标随时间尺度变化图(见图8)。由于大型居住区内劳动力人口较多、就业岗位较少,职住比指标初始值较低;随着可达范围增大,职住比指标受就业区影响逐渐增大,可能达到多次平衡,对应多个职住平衡时间尺度。

图8 大型居住区职住比指标随时间尺度变化散点图

对于以居住功能为主的区域,其职住平衡时间尺度由就业中心决定,同时受到城市轨道交通影响。主城区越靠近一级、二级就业中心的居住组团越容易达到职住平衡,而外围居住组团的职住平衡时间尺度较大。典型居住区的职住平衡时间尺度如表5所示。

表5 大型居住区职住平衡时间尺度(单位:min)

4

职住空间结构分析

不同时间尺度下职住比指标的空间分布可进一步揭示职住空间结构。在较小的时间尺度下,职住比指标反映的是城市功能区本身的功能结构。如图5a所示,当时间尺度为6 min时,各级就业中心可识别,表现为职住比指标极高的区域;居住组团表现为职住比指标较低的区域。在较大的时间尺度下,职住比指标可反映区域的综合职住情况,即区域内居住或就业人口的聚集程度。例如当时间尺度为34 min时(见图5e),天河区中部、东部区域的职住比指标极高,而西侧越秀区大部分区域已达到平衡,说明前两个区域相比于越秀区在居住功能上仍有所欠缺。

5

职住平衡时间尺度与通勤出行的关系

上述职住平衡时间尺度分析是对静态职住比指标在不同时间尺度下的测度,关注的是数量上的平衡,下文使用动态通勤出行数据进行验证。

通勤圈

5.1

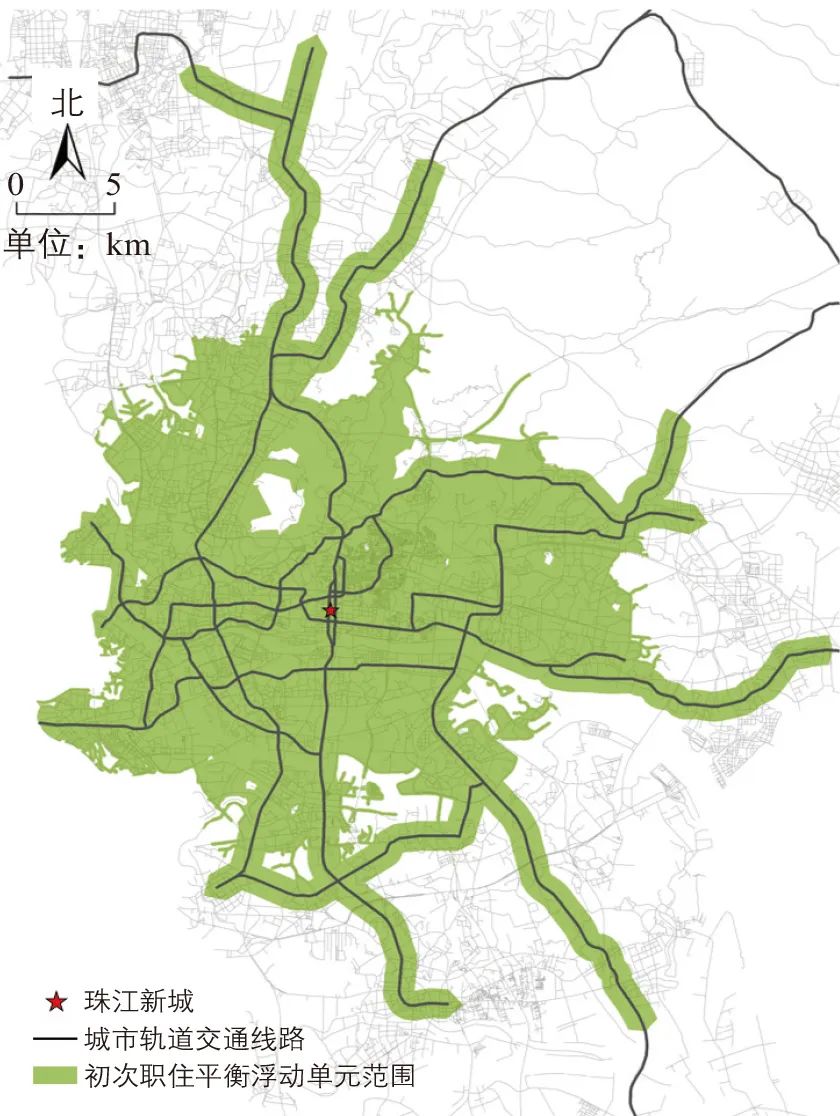

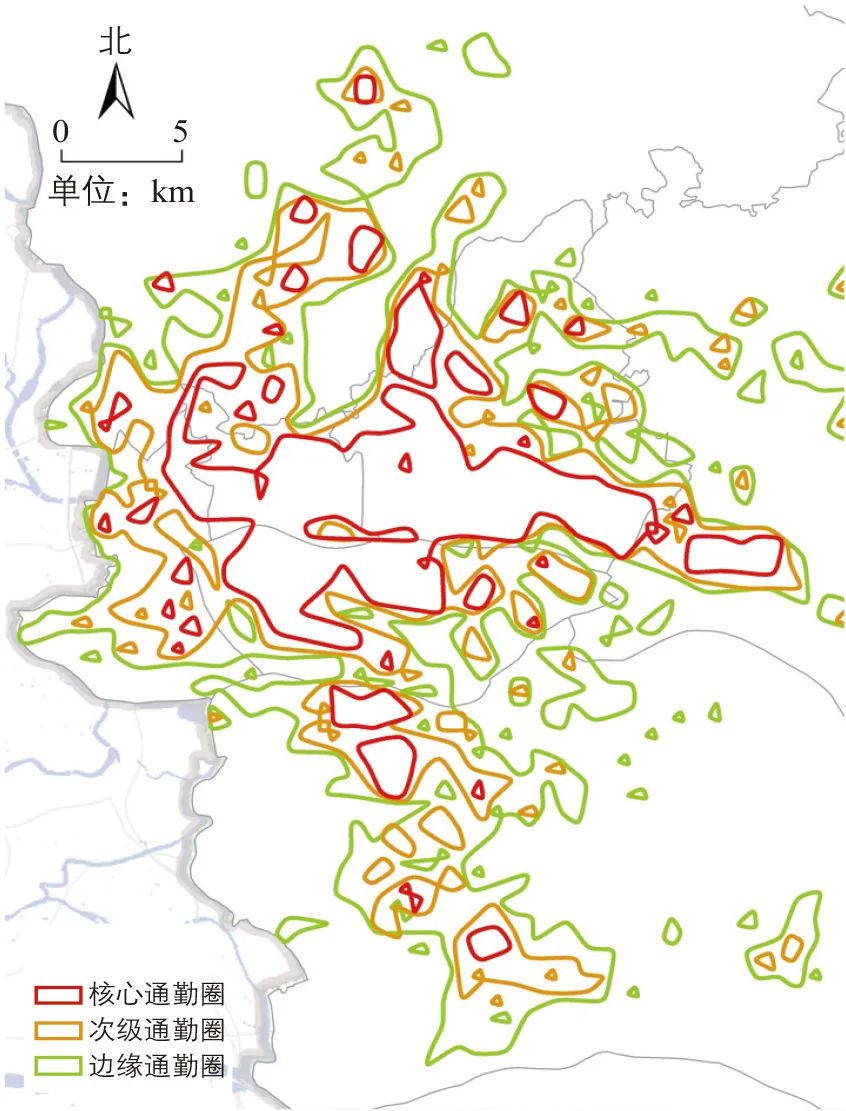

借鉴文献[13]使用分位数分类对通勤圈进行识别的方法,对就业中心就业者的居住地分布进行核密度分析,核密度排名前25%的区域为核心通勤圈、前50%为次级通勤圈、前75%为边缘通勤圈。将就业中心形成的通勤圈范围与其职住平衡时间尺度下形成的浮动单元范围进行对比发现:

1)珠江新城等一级就业中心职住平衡时间尺度下浮动单元的范围与各自的边缘通勤圈基本吻合,例如珠江新城浮动单元范围与其边缘通勤圈面积均约为600 km2(见图9)。

a 浮动单元范围

b 通勤圈范围

图9 珠江新城职住平衡时间尺度下浮动单元范围与其通勤圈范围对比

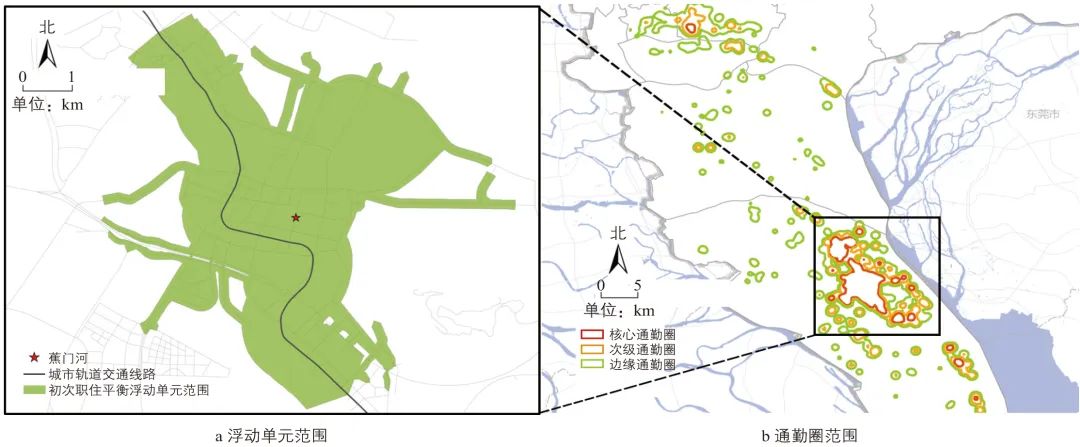

2)对于外围三级就业中心如蕉门河,其职住平衡时间尺度下浮动单元的范围与通勤圈不具一致性。如图10所示,蕉门河浮动单元范围仅能与其核心通勤圈基本吻合,面积约为40 km2,而其边缘通勤圈的面积约为200 km2。

图10 蕉门河职住平衡尺度下浮动单元范围与其通勤圈范围对比

3)外围三级就业中心的职住规律与一级就业中心不完全一致,原因是其通勤圈不完全由就业中心向外扩散,还呈现与中心城区的跳跃式职住联系,虽然在较小的范围内可以达到数量上的职住平衡,但没有达到质量上的职住平衡[14],即区域内就业与居住的自足程度有所欠缺,部分本地居民仍需通勤至区域外获得就业机会。

通勤距离

5.2

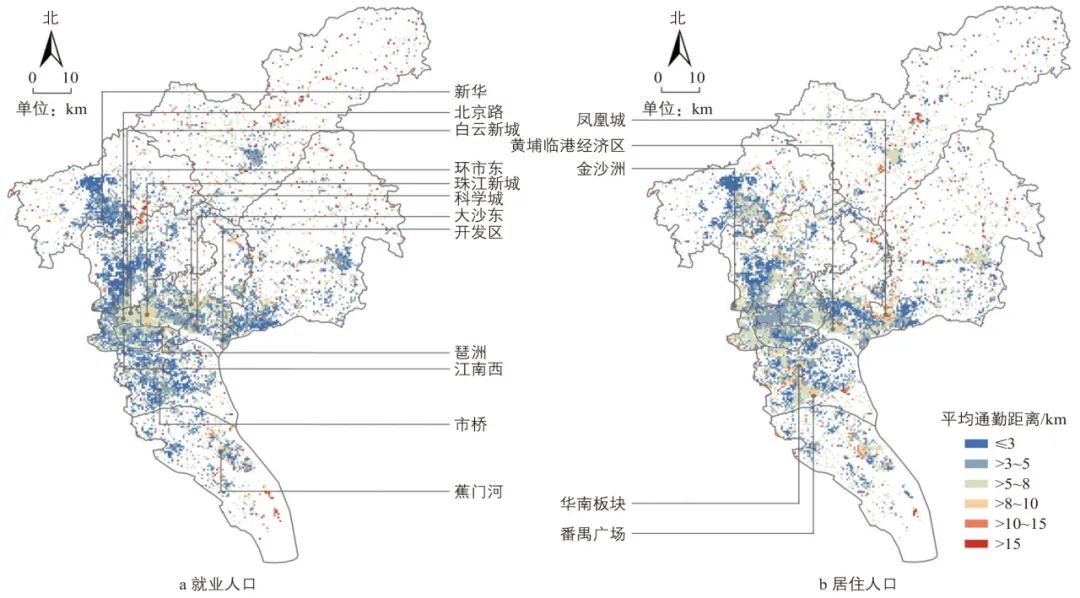

将各级就业中心、大型居住区内就业人口和居住人口的平均通勤距离(500 m网格)进行可视化(见图11)。对比就业中心就业人口通勤距离的分布(见图11a)与各区域初次职住平衡时间尺度空间分布(见图6)可以发现,一级就业中心就业人口的通勤距离与职住平衡时间尺度反映出相同的趋势,即就业中心等级越高、就业人口平均通勤距离越大,职住平衡时间尺度也越大;外围三级就业中心就业人口的通勤距离反映出不一样的规律,例如蕉门河,虽然其职住平衡时间尺度较小,但就业人口平均通勤距离较大,主要原因是外围就业中心与中心城区仍有较强的联系,通勤圈呈现一定的跳跃性。大型居住区内居住人口的平均通勤距离(见图11b)与其职住平衡时间尺度也呈现类似规律,临近就业中心的大型居住区居住人口通勤距离较短,外围区域居民通勤距离较长。

图11 就业人口和居住人口平均通勤距离分布

写在最后

准确的职住平衡测度有助于评估城市空间结构的合理性。已有研究大多以固定的行政单元、人为划定的区域为空间分析单元,可能会面临可塑性面积单元问题进而导致统计结果的差异;同时,这种脱离实际交通网络的测度方法忽视了职住联系中交通的媒介作用。本文采用改进的浮动单元法,基于广州市手机信令数据和道路网络、城市轨道交通网络数据集,以时间为职住分析尺度,测度职住比指标,对广州市不同功能分区的职住平衡时间尺度进行估计。得到以下主要结论:

1)中心城区的职住平衡时间尺度分布呈圈层式空间特征,职住平衡时间尺度从一级就业中心向外围先减小再增大,城区外围低等级就业中心的职住平衡时间尺度较大。

2)对就业中心和居住区进行分析发现,就业中心和城市轨道交通影响城市的职住平衡时间尺度,且3个级别的就业中心呈现不同的规律。城市轨道交通缩小了就业中心的职住平衡时间尺度,且对一级就业中心的影响更明显。一级就业中心的职住平衡时间尺度为32~40 min,同时也决定了中心城区的职住平衡时间尺度;当二级就业中心与一级就业中心有一定距离(>10 km)时,二级就业中心的职住平衡时间尺度为14~28 min;三级就业中心的职住平衡时间尺度为10~20 min。居住组团的职住平衡时间尺度依附于就业中心,也受到城市轨道交通的影响,靠近就业中心的居住组团更容易达到职住平衡。

3)珠江新城、北京路和环市东均位于广州市就业主中心,但从区域的综合职住情况看,珠江新城隶属的天河区在较大尺度下居住功能仍有所欠缺。

本文证实了就业中心能级和城市轨道交通条件影响城市职住平衡的时间尺度。在“以人为核心”的新型城镇化建设中,建议在合适的时间尺度下进行职住空间结构分析、住房和就业等资源配置的优化;除了关注居住、就业等用地布局的调整,也应注重城市轨道交通对职住空间结构的影响,通过改善交通条件将居民通勤时间控制在可接受的范围内。

本文的研究方法适用于中心城区各就业中心和居住区的职住平衡时间尺度研究,但对于外围的三级就业中心职住分离的现象未能很好地测度,这是由于该区域的通勤圈不完全由就业中心向外扩散。因此,除了通过职住比指标判断职住在数量上是否平衡,未来可进一步考虑对质量上是否平衡进行测度。

注释:

①“四标四实”指广州市公安部门城市数字化治理专项行动,“四标”即一张“标准作业图”、一套“标准建筑物编码”、一个“标准地址库”和一张“标准基础网格”;“四实”即通过入户走访、外业调查的方式核准“实有人口”“实有房屋”“实有单位”“实有设施”。

《城市交通》2024年第2期刊载文章

作者:孙泽彬,陈子睿,

熊思敏,陈传禹,吴蔚

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024083期

编辑 | 耿雪 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):孙泽彬| 基于改进浮动单元的城市职住平衡时间尺度估计:以广州市为例

规划问道

规划问道