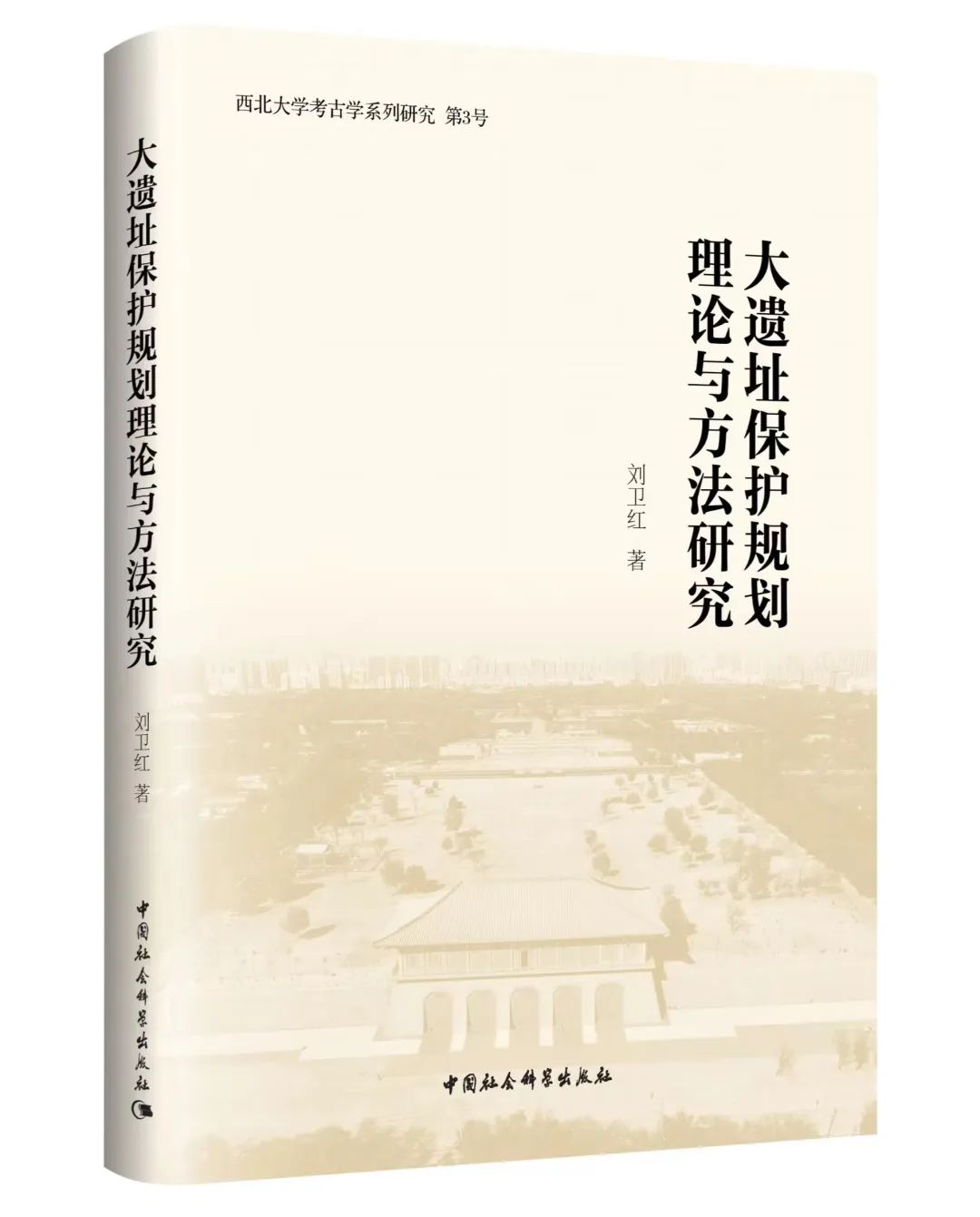

西北大学考古学系列研究 第3号

大遗址保护规划理论与方法研究

刘卫红 著

中国社会科学出版社 2024.3

ISBN 9787522732046 ¥128.00

大遗址保护规划是系统统筹大遗址保护的综合性管理手段和政策纲领。大遗址保护规划的对象是大遗址系统及其保护、利用、管理与发展等使用方式;基本理路是以物为基础、以人为中心,以保证大遗址安全为底线,以重塑大遗址空间保护格局、优化大遗址使用方式、推动大遗址保值增值为使命任务,通过科学合理的遗址资源配置和空间优化,实现大遗址与人、自然环境等的共融共生,大遗址保护利益与区域发展利益的和谐统一。本书内容包括大遗址保护规划的基础理论、专项规划内容与方法、保护规划实施管理等,较全面、系统地构建了大遗址保护规划的理论与方法体系,对于当前我国大遗址保护规划实践及文化遗产学科体系建设具有重要的意义。

杜金鹏 中国社会科学院考古研究所研究员

2015年至2017年,刘卫红博士在中国社会科学院考古研究所做博士后,作为合作导师,我与他有了较多接触。出站后,他到西北大学任教,依然经常有工作、学术和生活方面的联系。在我的心目中,他是一个善良谦和、诚实聪慧、勤奋好学的人,古人所谓君子者也。同时他也具有很好的学术素养和科研潜力。

在博士后工作期间,他主笔编制《献县汉墓群保护总体规划(纲要)》《长武碾子坡遗址保护总体规划》《通济渠商丘南关段遗址本体保护展示设计方案》《濮阳古城南城墙保护展示设计方案》等,发表了《田园城市视域下汉长安城遗址保护利用模式研究》《大遗址价值评价体系研究:以秦雍城遗址为例》等论文,表现出良好的专业素养和工作能力。尤其是他的出站报告《大遗址保护规划理论与方法研究》,博得了一众专家的好评。

在西北大学执教期间,他坚持不懈地探索大遗址保护理论方法,先后出版了专著《中国大遗址保护理论与方法研究》《秦始皇陵文化遗产管理综合实习教程》,发表了《大遗址保护理论方法与研究框架体系构建思考》《大遗址保护规划:对象、使命和内容框架》《中国大遗址价值认知体系的演变及展望》《大遗址保护规划的现状与发展趋势》《考古学与文物保护规划设计》《考古遗址公园的文化产品特性与发展趋势》《文化遗产保护的理论遵循:习近平新时代中国特色社会主义思想文化理论体系探析》《推进符合国情的考古遗址保护利用之路:新中国考古遗址保护70年光辉历程》等二十几篇论文,在学术界崭露头角。现在,他把经过反复推敲、完善的博士后研究报告,修订成专著,让我赋序,甚感欣慰!

作为一个考古人,一个从事田野考古的考古人,我对考古遗址具有天然的、深厚的感情,对于考古遗址保护有着强烈的、永恒的兴趣。考古遗址成就了一代又一代考古人,为民族文化传承贡献了自己的全部!因此,考古人做遗址保护工作,具有特别的优势和特殊的意义。因为这不是职业,而是责任;不为谋利,只为回报。当初,我在偃师二里头遗址工作,便立志为遗址和遗址上的乡亲做点事情。先是牵头起草了一个保护利用二里头遗址的初步方案,提交洛阳市政府。其后由全国人大代表、二里头村支书王忠岳于1988年将该方案作为提案提交至第七届全国人大第一次会议(提案编号149)。

1996年,我主持偃师商城大城北城墙的发掘,发现一些重要遗迹,在偃师商城研究方面意义重大,是“夏商周断代工程”重要成果,国家文物局指定由我负责执笔编制《偃师商城东北隅考古发掘现场文物保护方案》,1999年国家文物局发文(《关于偃师商城东北隅考古现场文物保护方案的批复》,文物保函[1999]121号)批准,明确“原则同意由中国社会科学院考古研究所制订的《偃师商城东北隅考古现场文物保护方案》,赞成建立遗址公园的设想和保护措施。”于是,很快建成了我国第一个微型考古遗址公园。同时,偃师商城宫城考古发掘亮点迭现,遗址保护和展示的必要性和紧迫性十分突出。1998年国家文物局将其列为试点项目加以支持。我执笔编制的《偃师商城宫城遗址保护规划》和第一期、第二期《实施方案》相继完成并通过审批,偃师商城宫城遗址公园建设也顺利开工。我国最早建设的考古遗址公园——以考古发掘揭露的古代遗址为保护、展示对象,并经国家文物局正式批准的考古遗址公园,由此诞生。

此后,我便转入了遗址保护和出土文物保护工作。2004年倡议创建了中国社会科学院考古研究所大遗址保护研究中心(后改为文化遗产保护研究中心),2007年组织了全国考古界的大遗址保护研讨会,揭开了考古界主动、全面参与大遗址保护的序幕。稍后,国家文物局选定百处大遗址进行专项保护,我有幸代表本单位参与这项工作,除了提出初选名单,还受命与建筑历史研究所合作编制《百处大遗址保护纲要》,从此,大遗址保护成为我的工作重点。

正是由于我自身的上述学术经历,所以当卫红君把其博士后研究项目选定为“大遗址保护规划理论与方法研究”时,我非常赞成,非常高兴。

中国的大遗址,承载着深厚的民族文化,是中华文化的脊梁,是考古学的主战场。举凡中华文明起源、发展、变革之各个历史阶段,都在大遗址中留下了深深的足印。中国考古学研究的主要问题,大都需要在大遗址上解决。因此,保护好、利用好大遗址,事关珍贵文化资源保护,事关民族文化基因传承,事关考古学可持续发展。而大遗址保护利用的一个关键节点,就是做好大遗址保护规划,从法规角度给大遗址一个科学、有效、有力的保障。

尽管我国的大遗址保护起步很早,但由于种种原因,大遗址保护研究工作进展缓慢。随着经济社会的快速发展,特别是在城镇化建设加快、国土资源紧张、保护理论不足,以及价值多元化和利益主体多元化的背景下,大遗址保护与社会发展的矛盾更显突出,尤其是大遗址保护不能与遗址展示、遗址利用及区域经济社会、社区居民生活质量改善等协同发展,实现或发挥其价值。而出现这些问题的原因之一,是缺乏大遗址保护规划编制理论、方法与规范标准。大遗址保护实践行动推进快,而大遗址保护思想理论建设进展慢,是当前阻碍大遗址保护科学规范、可持续发展的主要原因。可见,在大力推进大遗址保护利用的同时,尽快构建适合中国国情、具有中国特色的大遗址保护规划理论方法和规范,便非常必要而紧迫。

本书作为我国第一部全面讨论大遗址保护规划理论、方法的专著,其主要内容包括大遗址保护规划之概念和任务,大遗址保护规划的理论基础,大遗址保护规划的资源调查和基础评估,大遗址保护战略和保护区划,大遗址展示利用规划,大遗址人地关系调控规划,大遗址保障体系规划,大遗址保护规划实施管理等方面,全面、系统地构建了大遗址保护规划的理论与方法研究体系,对于我国大遗址保护规划实践及文化遗产科学学科建设具有重要意义。

本书的特点,主要体现在:

全面系统性:当前我国大遗址保护规划面临的诸多领域中的问题,大都有所讨论。在专业理论和实践探索方面,形成一个完整体系。

突出学术性:与先前常见的大遗址保护案例选编等出版物不同,本书的学术性极强,或者说理论性较强,属于学术性基础研究著作。

体现创新性:本书的创新性主要体现在理论体系建设方面。目前国内尚无可以与之等量齐观的著作。

有鲜明时代性:该书反映新时期大遗址保护需求、理念,旨在解决新时期大遗址保护面临的重要问题。

有强烈民族性:本书针对中国大遗址的文化特点、物理特性,结合中国的大遗址管理模式,遵循中国大遗址保护政策法规,体现了文化遗产保护之中国特色。

理论与实践结合:本书虽然重在理论研究,但也穿插部分案例,对相关理论方法问题,进行示范解读。其实,该书本身就是作者在长期大遗址保护规划编制工作中,有所思考,有所收获之集成。

综上,这是一部优质学术著作,也是一部冷门学术著作。值得称道和推荐。

当然,既然是学术研究,就不可避免地存在一些见仁见智问题。倘若就此引发一些讨论,也是一件好事。

如果书中能就大遗址保护规划编制规范,做些介绍和讨论,就更加圆满了。

希望卫红君在大遗址保护教学和大遗址保护规划实践中,不断总结和探索,把我国的大遗址保护规划学科建设更加推进一步,为我国的文化遗产保护科学体系建设,做出新贡献。

2022年6月10日

目录

一、大遗址保护规划概论

1. 大遗址保护规划的概念

2. 大遗址保护规划的对象和任务

3. 大遗址保护规划的类型与内容

4. 大遗址保护规划的编制程序及成果

二、大遗址保护规划的理论基础

1. 国内外大遗址保护规划的研究进展

2. 考古学与大遗址保护规划关系研究

3. 大遗址保护规划的理论基础

三、大遗址资源调查及基础评估

1. 大遗址保护环境分析评估

2. 大遗址价值评价体系构建

四、大遗址保护战略与保护区划

1. 大遗址保护战略规划的内容与方法

2. 大遗址保护区划和空间管制规划

3. 大遗址保护措施规划

五、大遗址展示规划

1. 大遗址展示规划的原则与内容

2. 大遗址展示规划主题诠释

3. 大遗址展示空间布局与功能分区

4. 大遗址展示项目设计的方法

5. 大遗址展示解说系统规划方法

6. 大遗址展示线路设计

7. 大遗址旅游环境容量控制规划

8. 以秦雍城遗址为例的大遗址展示规划实践探讨

六、大遗址人地关系调控规划

1. 大遗址人口与聚落调控规划

2. 大遗址土地利用调控规划

3. 大遗址经济发展引导规划

4. 大遗址基础设施规划

5. 以秦雍城遗址为例的聚落调控规划探讨

七、大遗址保护保障体系规划

1. 大遗址考古工作规划

2. 大遗址保护管理规划

3. 大遗址保护投融资和分期实施规划

八、大遗址保护规划实施管理

1. 大遗址保护规划的实施与管理

2. 大遗址保护规划的修编

参考文献

后记

后记

大遗址是中华民族和中华文明起源与发展的见证,是建设中国特色社会主义文化强国的重要文化资源。我对文化遗产的热爱始于大遗址,无论是我文化遗产保护意识的树立,还是我人生发展方向的确定——全身心投入文化遗产保护事业中,都来源于我亲身经历过的大遗址保护工作。

……

我坚定将文化遗产保护作为自己事业发展的方向和人生价值的目标,始于《大遗址保护规划理论与方法研究》的撰写。博士研究生毕业后,为了增强对大遗址保护理论体系的系统性认知、进一步提升自己的专业学术能力,2015—2017年,我进入中国社会科学院考古研究所追随杜金鹏先生一起开展大遗址保护管理研究。杜金鹏先生在夏商考古、文化遗产保护(大遗址保护)方面建树颇丰,是国内考古领域,较早开展大遗址保护工作的学者。先生2004年就倡议创建了中国社会科学院考古研究所的非实体机构“大遗址保护研究中心”,2007年又推动成立了中国社会科学院考古研究所文化遗产保护研究中心等专业机构;在推动考古领域文化遗产保护体制创新的同时,也积极推动学术和实践创新,如倡导文化遗产保护类考古、创立大遗址考古规划、提出考古资产保护的概念、推动考古遗址公园建设、参与大遗址保护规划设计等,为我国文化遗产保护事业发展作出了重要贡献。先生是我在学生时代就敬佩的一位学者,在跟随先生学习期间,先生结合我的保护规划实践和研究基础,建议我在博士后期间从事“大遗址保护规划理论与方法研究”,而“大遗址保护管理研究”则可在规划理论方法研究基础上,随着认知的深入在未来工作中开展。为了将理论、实践有机融合,先生让我负责承担了《献县汉墓群保护总体规划》的编制工作,希望通过更为系统的实践,全面认知、总结、探讨大遗址保护规划的理论与方法问题。大遗址保护规划是对大遗址保护工作的系统统筹和安排部署,在编制过程中,不仅要有规划的理念、知识和方法,还应该有策划和设计的思维和方法能力。可以说保护规划是保护策划的具体化,是保护设计的纲领化。保护规划中的项目在规划的过程中,就应当具备保护设计的理念思维,要考虑到具体的保护设计方案及未来的可能实施效果。为了弥补专业能力这一方面的不足,先生又建议我参加了国家文物局组织的“土遗址保护工程培训班”,并先后负责承担了《通济渠商丘南关段遗址保护工程设计方案》《濮阳古城南城墙保护展示设计方案》等世界遗产和国保单位的保护工程方案,既拓展了自己的专业方向,提升了能力,又为重新认知保护规划和提升保护规划编制能力增强了实践和学理认知。也正是在这一时期,基于相关保护规划、设计方案的实践和《大遗址保护规划理论与方法研究》的撰写,我进一步明确了自己未来事业发展的方向和目标,决定博士后出站后主要从事文化遗产保护管理工作,为我国文化遗产保护利用、传承弘扬贡献自己的绵薄之力。

在博士后工作期间明确了自己未来的事业发展方向和目标后,于2017年出站时,我和杜金鹏先生、王建新先生、赵丛苍先生、李颖科先生及家人沟通,选择回到了自己的母校西北大学文化遗产学院工作。返回学校工作后,原计划在工作的前三年,把博士学位论文《中国大遗址保护理论和方法研究》和博士后出站报告《大遗址保护规划理论与方法研究》修改出版。但可能正如自己一直所言,自己是一个比较懒惰的人吧,结果两本书的修改出版一拖再拖。《中国大遗址保护理论和方法研究》在2020年博士学位论文完成七年后才修改出版,想不到最终《大遗址保护规划理论与方法研究》也走了覆辙,也是在博士后出站报告完成七年后才修改出版。《大遗址保护规划理论与方法研究》是在2017年博士后研究报告的基础上修改完善而成,与《中国大遗址保护理论和方法研究》一样,为尽可能保留当时写作的思想和历程,鞭策自己在学术道路上不断进步提升。此次出版,并没有对书稿内容作过大修订,主要是结合近年来的一些研究,重点修改完善了第一章和第二章部分内容;同时结合新的法规制度和标准规范,修正完善了一些法规内容和标准规范的名称和调整的内容等。当然,2017年9月回到西北大学后,我先后负责承担了《碾子坡遗址保护规划》《桥陵保护规划》《景陵保护规划》《阿尔寨石窟保护规划》《义窑遗址保护规划》等大遗址保护规划,这些保护规划编制过程中的一些思考和认识我也在本书修改过程中有所体现,只是为了尊重原貌,没有做大规模修订。如关于大遗址保护规划实施和修编问题,本书按照原来章节内容,仅做抛砖引玉,计划在未来结合《桥陵保护规划》和《阿尔寨石窟保护规划》修编实践进行专题探讨。

……

本书还是未尽之作。主要原因有二。一是我国文化遗产保护规划尚处于探索发展阶段,理论与实践的探索都尚在路上,一切均未臻于定型。二是作者认知能力、学术水平有限,仍需要继续学习实践。由此本书自然会存在不少缺憾,如在架构和内容体系方面,囿于多种原因,尚存在诸多不完善的地方。关于“大遗址保护规划实施管理”部分,在当时写作过程中囿于规划实践和管理实践的不足,只是作了基本概念、流程内容和基本方法阐述,未作过多探讨,本次修改延续原貌,希望未来结合近年工作实践能够开展专题研究;关于“大遗址保护规划制图技术方法”也因为技术条件和能力所限,在本次修改出版过程中,有感于内容的不确定性和不完善性作了删除,但这部分内容未来依然是自己重点关注的方向之一。文化遗产保护规划理论与实践探索永无穷尽,本书也只是我基于工作实践的总结反思,在这里我真诚地欢迎来自各方的意见和建议,并期望与同行诸君携手,共同推进文化遗产保护规划工作的科学化、可持续化发展,增强文化遗产保护规划的指导操作性,为文化遗产保护管理工作提供制度遵循和保障。

刘卫红 2023年5月19日于西大新村

刘卫红,西北大学文化遗产学院副教授、历史学博士,主要从事文化遗产法规政策、保护规划、保护活用等教学科研工作。完成“唐长安城保护规划思路及举措研究”“乡村振兴战略视域下秦雍城遗址保护利用模式研究”等省部级课题十余项,“中国大遗址保护利用研究”“丝绸之路文化遗产保护利用研究”等厅局级课题七项。出版专著两部,主编教材三部,在《东南文化》《西北大学学报》《中国文化遗产》《中国土地》等刊物发表论文三十余篇。主持唐桥陵、唐景陵、阿尔寨石窟、碾子坡遗址、神山圣湖等文物保护规划、遗址公园规划二十余项;主持完成《陕西省贯彻落实“十四五”旅游业发展规划实施方案》《渭南市革命文物保护利用“十四五”规划》《白水县文物保护利用总体规划》等发展规划5项;主持完成商丘南关码头遗址、澶州城城墙遗址、乾陵鹊台、旬邑泰塔、泾川韩王墓等遗址保护工程设计项目10余项。《中国大遗址保护理论与方法研究》《新时期秦雍城遗址保护与区域发展的协同性研究》等成果先后获得陕西省优秀博士学位论文、全国文化遗产优秀图书、西安市哲学社会科学优秀成果奖一等奖等省部级奖励十余项。

美 术 遗 产

中央美术学院

文化遗产教学联盟

原文始发于微信公众号(美术遗产):图书资讯丨大遗址保护规划理论与方法研究

规划问道

规划问道