乡村,是中国式现代化的稳定器与蓄水池。

土地,是乡村最宝贵的资源和资产,是民生之本、发展之基。

成都乡村,拥有超大城市广阔的潜在消费市场,有着优越的要素配置基础。土生土长的“原乡人”、朝气蓬勃的“新乡人”、乐游至此的“游乡人”正怀揣梦想,努力描绘着公园城市和美乡村新画卷。然而相关政策文件涉及多个部门的现实情况,加之部分政策本身存在的专业门槛,使得人们在资源保护、产业发展、用途管制、农房建设等过程中难以全面了解政策。

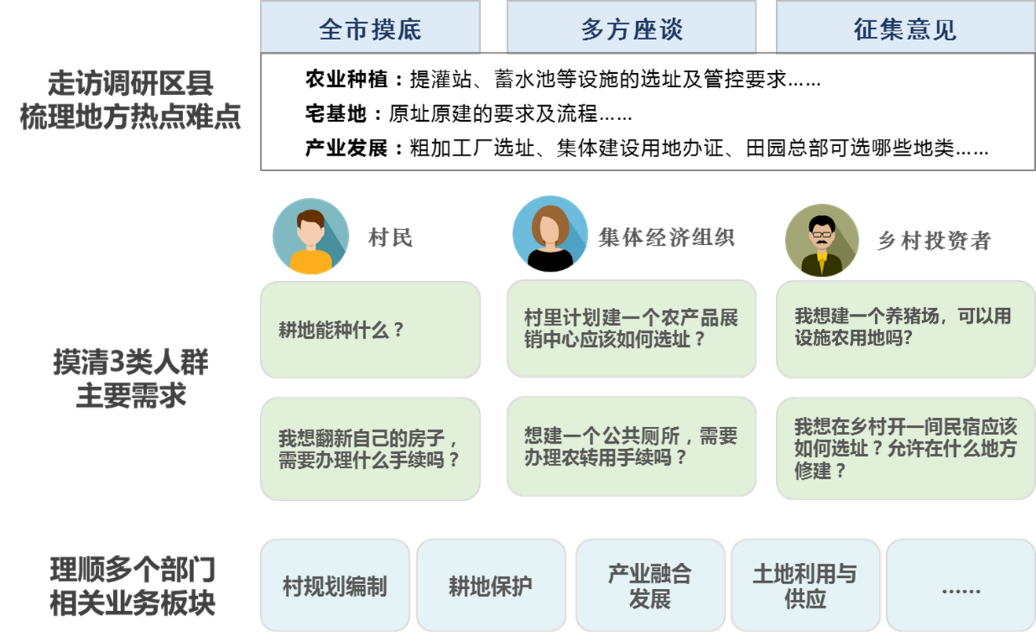

为了让乡村政策无“障碍”地到达基层群众身边,让大家及时知晓、熟悉并掌握相关政策,在市规划和自然资源局的组织下,我院编制《成都市乡村振兴用地使用指南(2024)》(后简称指南)。指南以多轮基层调研座谈为基础,围绕地方热点难点,研究梳理村规划编制、耕地保护、产业融合发展、土地利用与供应等多个业务板块的相关政策,覆盖乡村用地全环节全场景,以使用者需求为出发点,通过“工具包”的形式为基层“手把手”提供土地使用行动指引,切实提升自然资源领域服务乡村振兴的能力。

以使用者需求为导向的编制思路

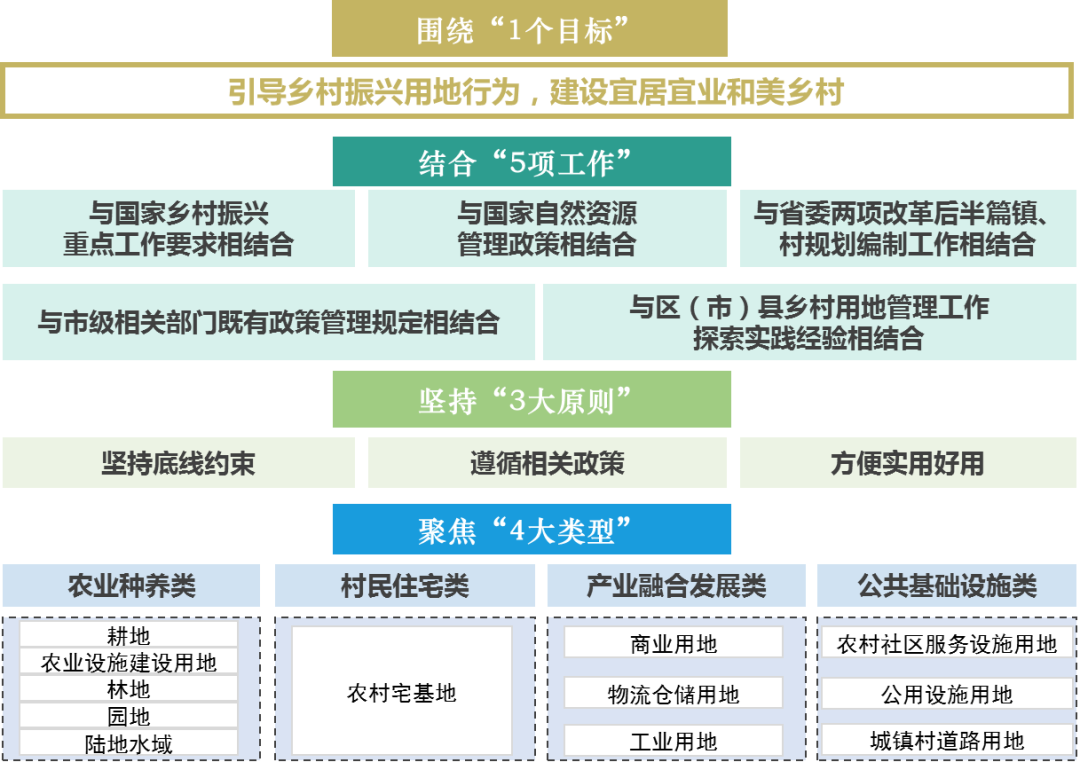

指南以“1534”为总体思路,即“围绕1个目标、结合5项工作、坚持3大原则、聚焦4大类型”。

“围绕1个目标”明确指南编制的主要目的,即引导乡村振兴用地行为,建设宜居宜业和美乡村。

“结合5项工作”为指南编制的依据与支撑,即与国家乡村振兴重点工作要求相结合,与国家自然资源管理政策相结合,与省委两项改革后半篇镇、村规划编制工作相结合,与市级相关部门既有政策管理规定相结合,与区(市)县乡村用地管理工作探索实践经验相结合。

“坚持3大原则”为指南编制所遵循的基本要求。一是要坚持底线约束,强调粮食安全、环境保护、安全防灾、避免“房地产化”等底线要求;二是遵循相关政策,指南是对现有政策进行整合集成,不调整、不引申、不扩大或者缩小解释;三是方便实用好用,以“能用、好用、管用”为导向,回应乡村振兴用地的热点痛点难点。

“聚焦4大类型” 为指南编制的主要框架。衔接各类乡村振兴促进活动,将指南所涉及的地类分为农业种养、村民住宅、产业融合发展、公共基础设施,并与建设项目全链条全流程管理相衔接。

整合政策流程的主要内容

基于各个地类特征,以“一问一答”的形式,搭建用地行为指引框架。

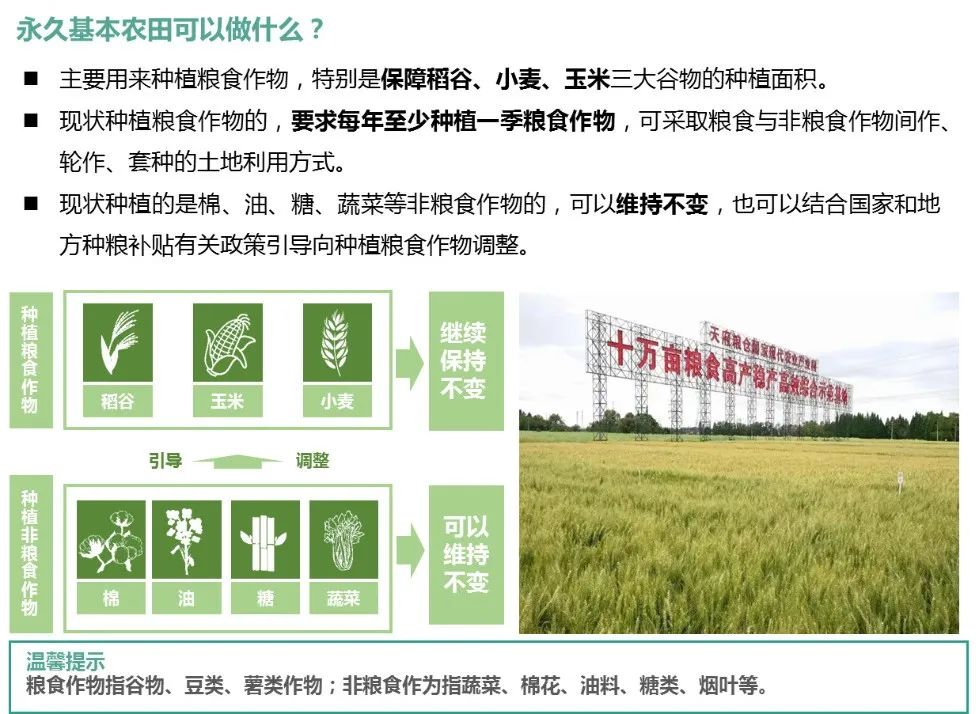

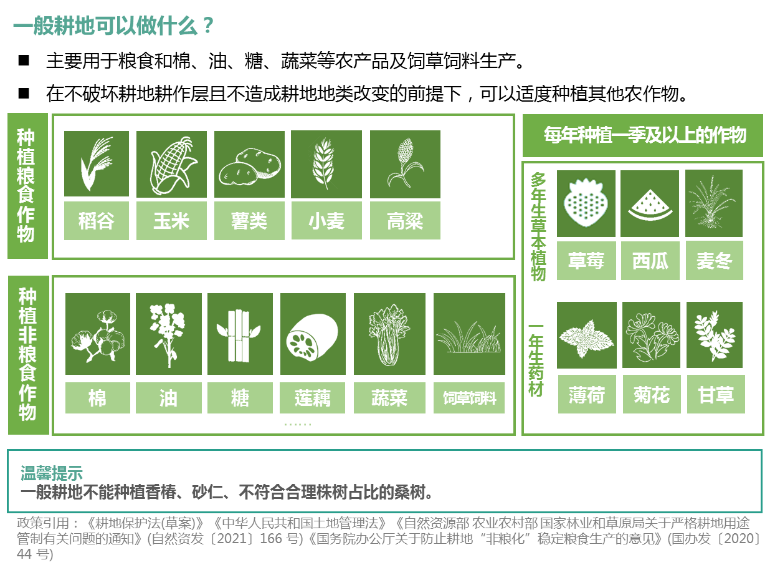

(1)农业种养类:支撑现代农业高质量发展。“农地农用”是确保超大城市粮食安全,打造新时代更高水平“天府粮仓”的必然要求。指南针对耕地、林地、园地等承担农业种植功能的地类,明确相关种植用途并以负面清单等形式锚固底线要求;针对农业设施建设用地等服务于农业生产的地类,梳理项目落地实施的手续流程,进一步推动建立农业生产力与资源环境承载力相匹配的农业发展新格局。

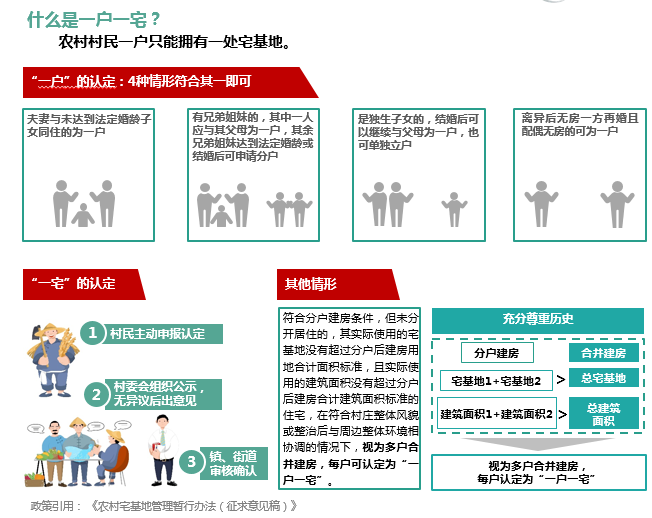

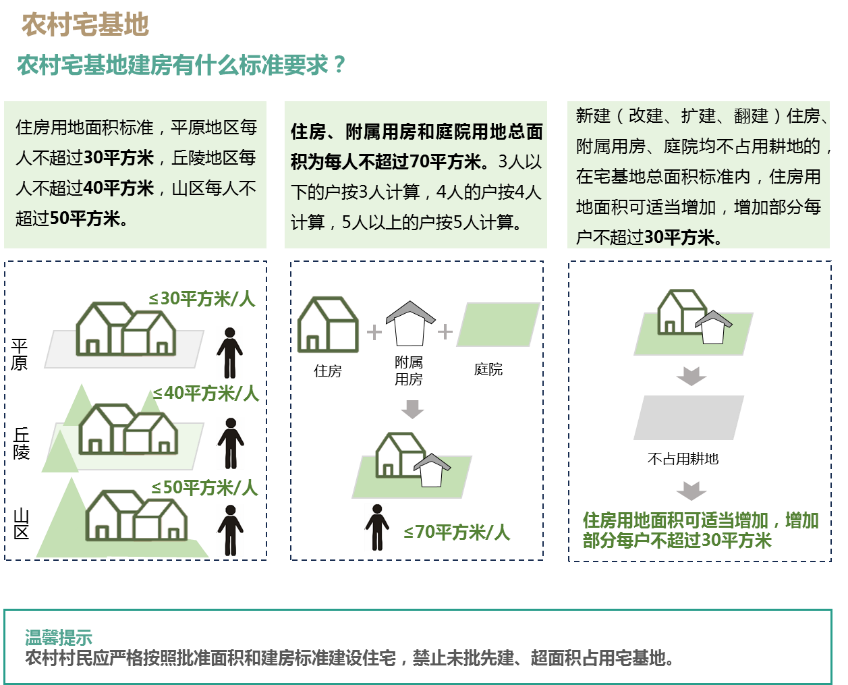

(2)村民住宅类:保障村民合理建房需求。农村住房是乡村建设的焦点、难点问题,具有量大面广的现实特征。指南梳理总结农村宅基地的主要类别、“一户一宅”认定及相关面积标准,明确了自建房、农民集中居住区等房屋建设的手续流程,解决当前农村住房规划建设相关政策标准较为分散等现实问题。

(3)产业融合发展类:推动农商文旅体融合发展。乡村产业是推进农村集体经济发展和富民增收的重要渠道。指南梳理总结商业用地、物流仓储用地、工业用地的布局要求和供应保障,明确了产业项目功能准入、指标保障、土地供应等要求及手续流程,进一步规范集体经营性建设用地的交易秩序,促进乡村产业转型升级和提质增效。

(4)公共基础设施类:提升乡村便利服务水平。公共基础设施建设是保障乡村生活品质的基本条件。指南梳理明确农村社区服务设施用地、公用设施用地、城镇村道路用地的用地保障方式和土地审批手续流程,支撑乡村公共基础设施优质均衡配置。

相信我们的努力有意义

基于基层使用者视角,以“规划—建设—管理”为线索,将用途管制、指标保障、土地供应、调查登记、监督执法等政策要求融入“用途管制准入—供地—规划许可—施工许可—竣工验收—确权登记”全流程闭环管理链条中。

针对农业生产、村民建房、项目引进等乡村振兴相关场景,采用“问答式说明+情景化表达”的方式,深入浅出地表达专业信息,为进一步推动乡村地区土地管理规范化、制度化提供保障。

成都乡村,不只关乎民生基础,也是公园城市的靓丽底色。未来,我们将持续探索破解乡村项目实施落地的堵点难点问题,畅通乡村要素流动,规范乡村项目管理与实施,努力让成都乡村成为展现公园城市幸福美好生活的窗口。

原文始发于微信公众号(成都市规划设计研究院):美丽乡村丨“清清楚楚用地 明明白白振兴”——《成都市乡村振兴用地使用指南(2024)》正式印发

规划问道

规划问道