写在前面

科学客观地认知轨道交通站域空间的协同发展水平,是历史文化名城平衡站点开发与历史保护,实现历史城区存量更新的重要前提。选取苏州历史城区内已建、在建的8条轨道交通线、18个站域空间,基于“节点—场所”模型测度空间耦合关系。提出4类不同站域空间的协同发展策略:依赖型应激发活力,实现导向化更新;压力型应避免过度开发,完善精细化设计;平衡型应研判定位,提升交通与功能的互适性;失衡型分为两类,针对节点失衡型建议提升业态丰富度以挖掘文化潜力,针对场站失衡型加强交通接驳一体化与互联互通水平。建议历史城区开发模式从公共交通导向开发走向公共交通引领城市更新提质,严禁大拆大建或一味提升开发容量;分层落实历史文化名城、历史文化街区、文物保护单位及历史建筑保护等专项要求,从站域连通、非机动交通组织、指标补偿等方面制定保障政策,推动历史城区可持续协同。

周珂慧

苏州规划设计研究院股份有限公司 高级城市规划师 注册城乡规划师

研究背景

作为评价站域空间的实用性理论模型,“节点—场所”模型(Node-Place Model)可以较为科学地辅助制定公共交通导向开发(Transit Oriented Development, TOD)的规划和决策[1]。模型以节点指标表征车站在城市中的可达程度、以场所指标表征周边区域土地利用的多样性,且已在荷兰、美国等西方国家经历了理论研究、原始应用和改进应用的发展历程[2-3]。针对国内TOD实践成熟城市的轨道交通车站、客运枢纽,以及长三角、珠三角等区域铁路客站,该模型已开展实证研究[4-6]。有共识表明,轨道交通车站交通功能和周边城市空间相互作用、彼此影响并逐渐演化,可通过改善车站的交通运输能力推动站域空间的更新改造。在吸引较强承租能力的城市活动向车站聚集的同时,需要对站域空间更新改造进行合理引导,避免站域空间的失衡[7-9]。

存量更新时代,依托公共交通引领城市更新提质(Transit Oriented Renewal, TOR)逐渐成为关注热点。尤其在面对保护要求高、文化遗存丰富、存量用地产权复杂的历史城区时,仅强调车站周边高强度、高复合与增量开发为主的理念是不适宜的。TOR模式以“微更新、渐进式”的方式织补历史城区功能,更强调城市功能的系统性,是TOD面向城市更新的应用[10]。作为首批国家历史文化名城、国内首个建设和开通轨道交通的地级市,苏州市一直在探索TOD开发与历史城区保护并重的规划建设模式。本文遵循历史城区保护与发展的新要求与新趋势,通过构建“节点—场所”站域空间耦合度评估模型,建立契合历史街区协同发展特征的评估指标体系,定量评估历史城区内轨道交通站域空间的协同发展水平,因站施策地引导空间再平衡,探索高效支撑历史城区TOR的“苏州路径”。

历史城区站域更新要求与趋势

1

更新要求

2021年9月,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于在城乡建设中加强历史文化保护传承的意见》,以系统完整地保护与传承城乡历史文化遗产为导向,强调建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系。历史城区作为上述保护传承体系的重要组成,兼具保护与发展的多重职能。历史城区内轨道交通站域空间普遍面临用地局促、权属复杂等多种限制条件,需辩证看待轨道交通建设对周边存量用地的功能属性、区位条件、开发强度以及经济特性产生的双面影响。

第一,守住更新的底线。发达地区的历史城区轨道交通车站更需关注更新强度与历史文化资源、社会价值等的匹配关系,不能仅以释放站域空间的经济价值为导向,必须严格按照相关法律法规进行保护更新。第二,体现更新层次性。历史城区的更新工作需与国土空间规划体系紧密融合,对应“顶层设计—分区政策—项目实施”体系。国家首批更新试点城市苏州市在2023年颁布的《苏州市城市更新技术导则(试行)》中也明确提出“城市更新总体策划—城市更新片区策划—城市更新项目实施方案”三个更新层次。第三,面向更新实施性。历史城区轨道交通站域空间更新工作需与属地更新单元计划统筹,结合年度土地储备计划保障轨道交通沿线供地,形成以轨道交通企业为主导、市区两级共建与多方参与协同的更新组织架构。

2

更新趋势:从TOD走向TOR

基于增量导向的TOD模式较好地引领了新区或城郊新市镇发展,但在面向历史城区更新时存有一定局限,亟待探索适配度高的更新模式、模型与技术策略框架。为有效避免城市肌理失真、空间尺度失衡与建筑高度密度失控,建议历史城区轨道交通站域空间的更新模式从TOD走向TOR。

模式内涵上,TOR是TOD面向城市更新的应用。针对古城存量空间尺度小、建筑密度高、配套服务不足等特征,TOR模式更加适用,通过“项储结合+渐进式”实现功能提升、住房改善等多方共赢;对于其他无特殊保护限制条件的区域,可基于TOD模式实施更新引导。

历史城区TOR模式必须强调保护导向,增强交通评估,避免盲目植入大尺度、高强度项目。因此,TOR在评价因子与指标体系的筛选方面更关注更新强度与交通价值的线性匹配关系、历史资源与社会性因子,引导有条件的轨道交通站域空间优先更新。

研究对象概况

1

苏州市概况

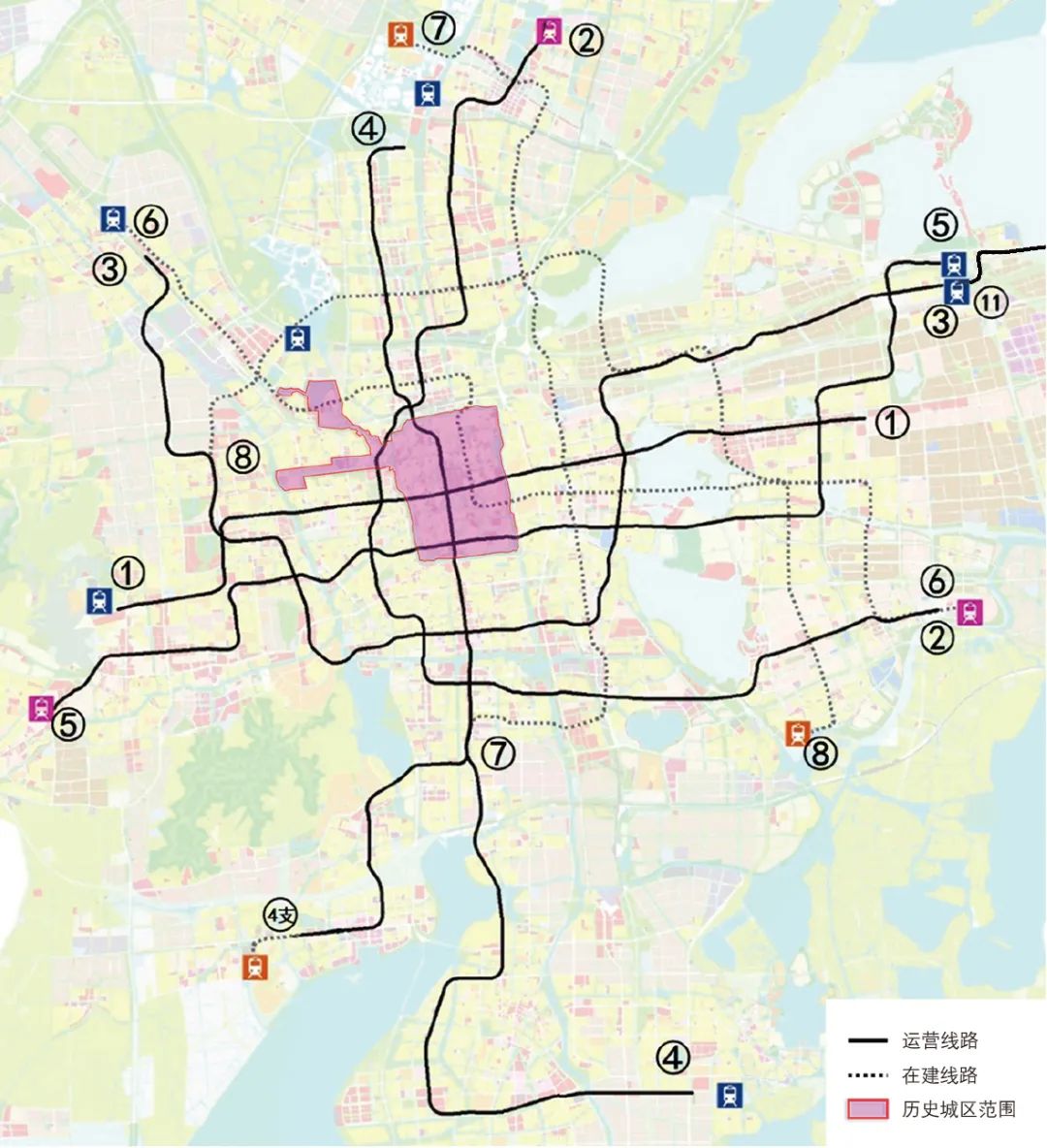

在全面建设轨道上的长三角战略驱动下,TOD综合开发成为现阶段苏州市发展的重要任务[11]。2021年末,全市地区生产总值为2.27万亿元,常住人口为1 275万人。截至2023年6月,苏州市运营轨道交通线路5条,设154个车站,运营里程总计210 km;6号线、7号线、8号线在建,预计2024年轨道交通线网里程将达到353 km(见图1)。

图1 苏州市区轨道交通运营及在建线路示意

苏州历史城区面积约19.2 km2,含山塘、阊门、平江等7个历史文化街区、26个历史地段,各级文物保护单位、控保建筑、历史建筑与园林等文化遗产丰富[12-13]。苏州历史城区正在着力探索具有苏州特色的古城保护更新路径,深入推进城市更新与历史文化保护传承、资源活化利用、人居环境提升协同互进。未来城区内将构建“轨道+”主导的多元公共交通系统,塑造“轨道交通+非机动交通”街区。至2035年,历史城区内轨道交通线网密度达1.5 km·km-2左右,800 m站点覆盖率超过90%。

苏州历史城区是城市更新的主要试点区域,其轨道交通车站更新开发需严格遵守名城保护规划对历史城区提出的要求[12-13]。一是用地开发上,延续苏州城区“四角山水”格局,引导组团布局,限制30 hm2以上区域的成片开发。历史城区内保护“水陆并行、河街相邻”的双棋盘格局,严格按分区、分级控制建筑高度与强度。环城河以内的新建建筑高度不超过24 m,环城河以外不超过50 m。二是交通引导上,延续十字形骨架和“内疏外导”原则,鼓励结合车站组织“B +R”出行。推进有条件的车站与毗邻地块实施一体化交通组织,优化交通接驳体系,提高接驳效率。临近历史街区的车站开发需加强道路沿线的建筑风貌控制和景观环境塑造,保护历史街巷。三是存量更新以“微更新、渐进式”原则织补历史城区生活性服务功能,完善旅游服务设施配套,兼顾社会效益。

2

研究样本特征

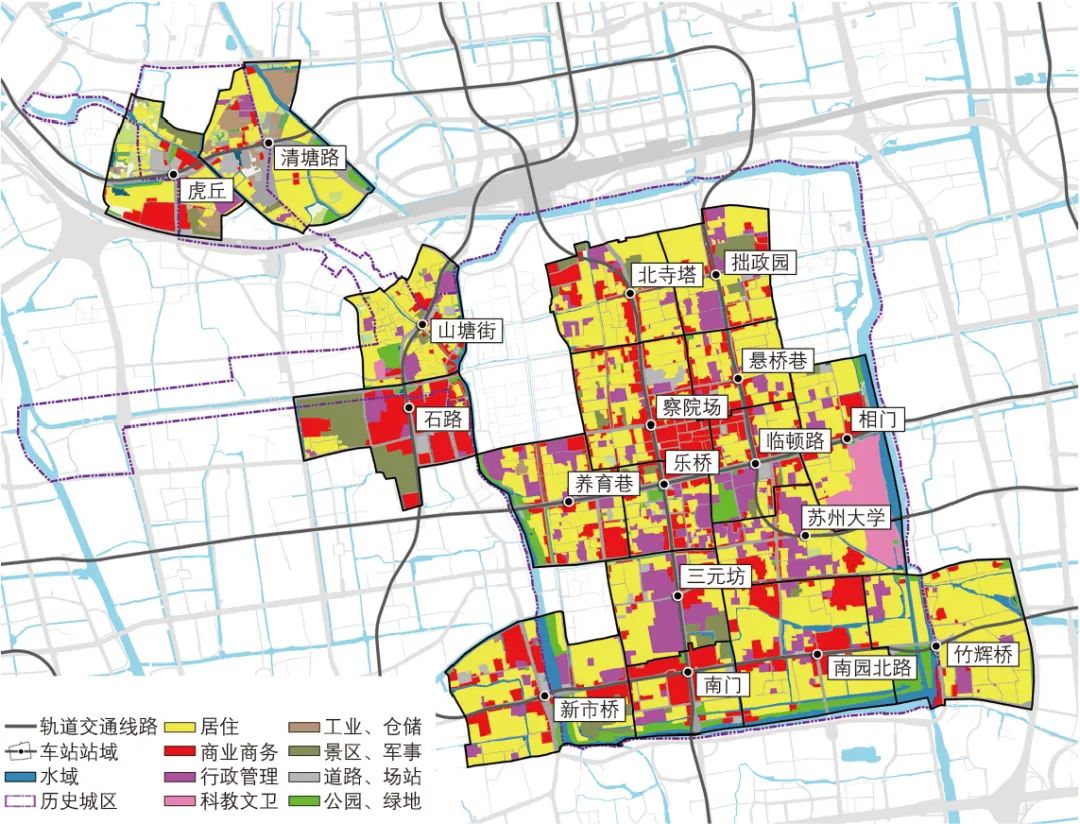

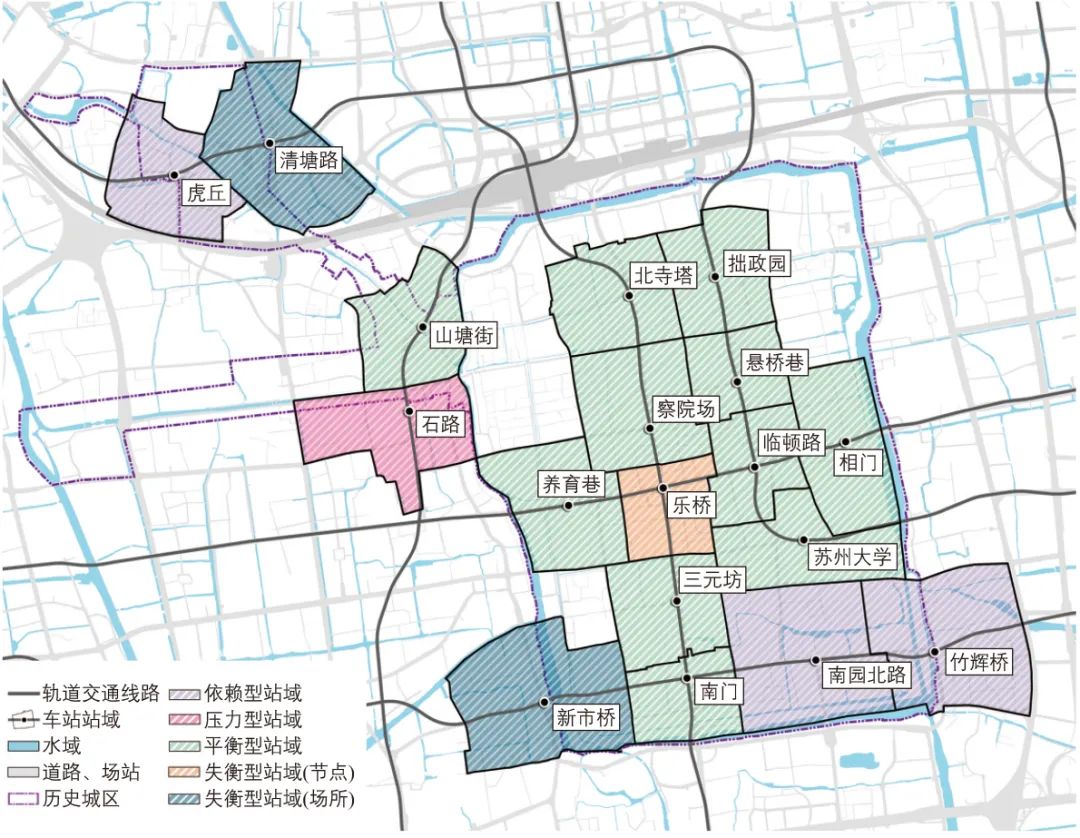

研究对象为已建成运营的轨道交通1号线~5号线和在建的6号线~8号线位于历史城区范围内的18个站域空间。基于《城市轨道沿线地区规划设计导则》[14]《关于加快推进苏州市轨道交通场站及周边土地综合开发利用的实施意见》[15]等要求,研究范围为一般车站500 m、换乘站800 m。结合自然地形、现状用地条件、城市道路等实际情况,并基于GIS生成的泰森多边形校核范围,形成综合调整后的空间边界(见图2)。样本车站基本特征和周边用地情况见表1。

图2 轨道交通样本车站分布及周边用地类型

表1 样本车站基本特征

“节点—场所”模型构建思路

1

“节点—场所”模型原理

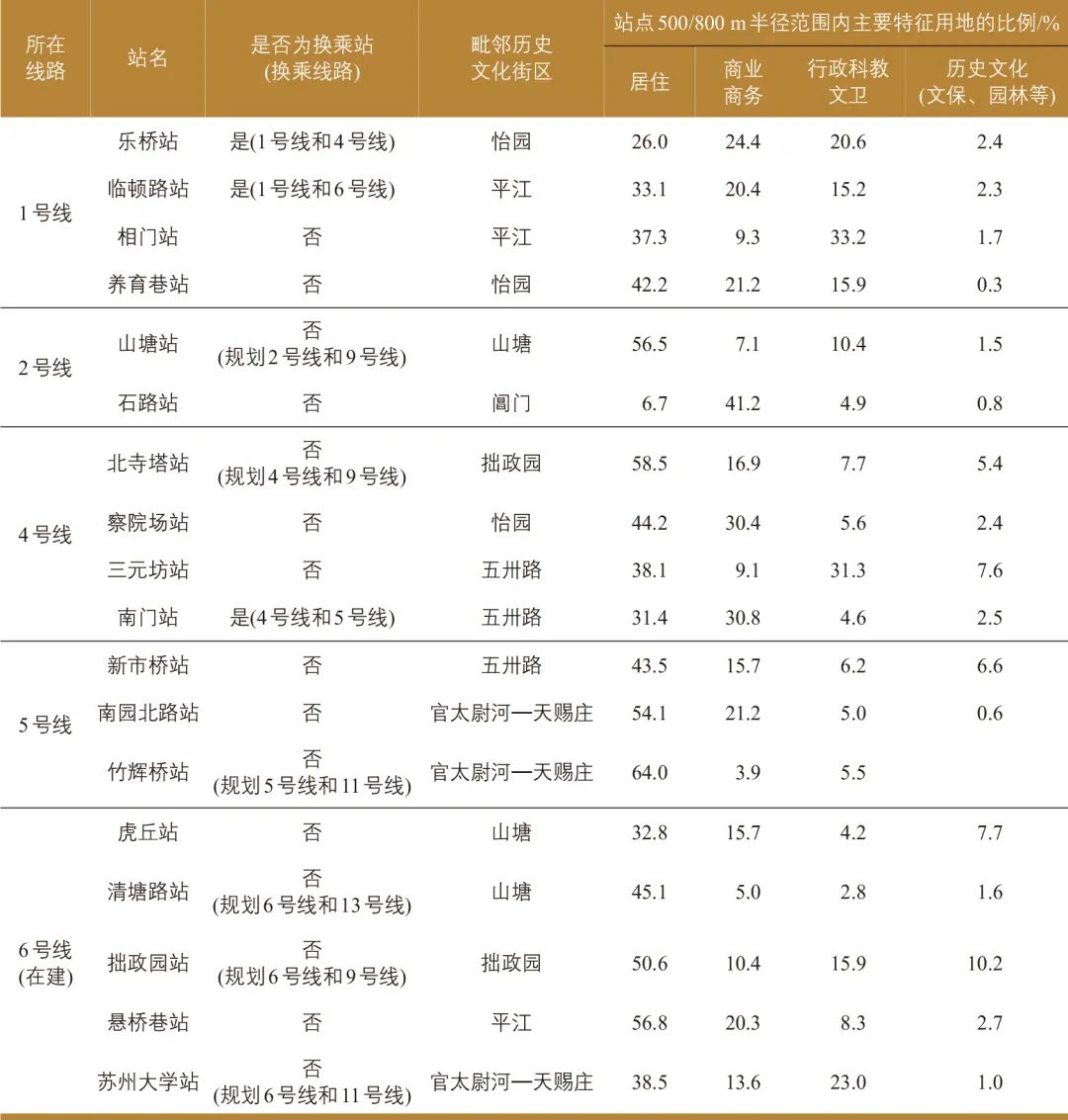

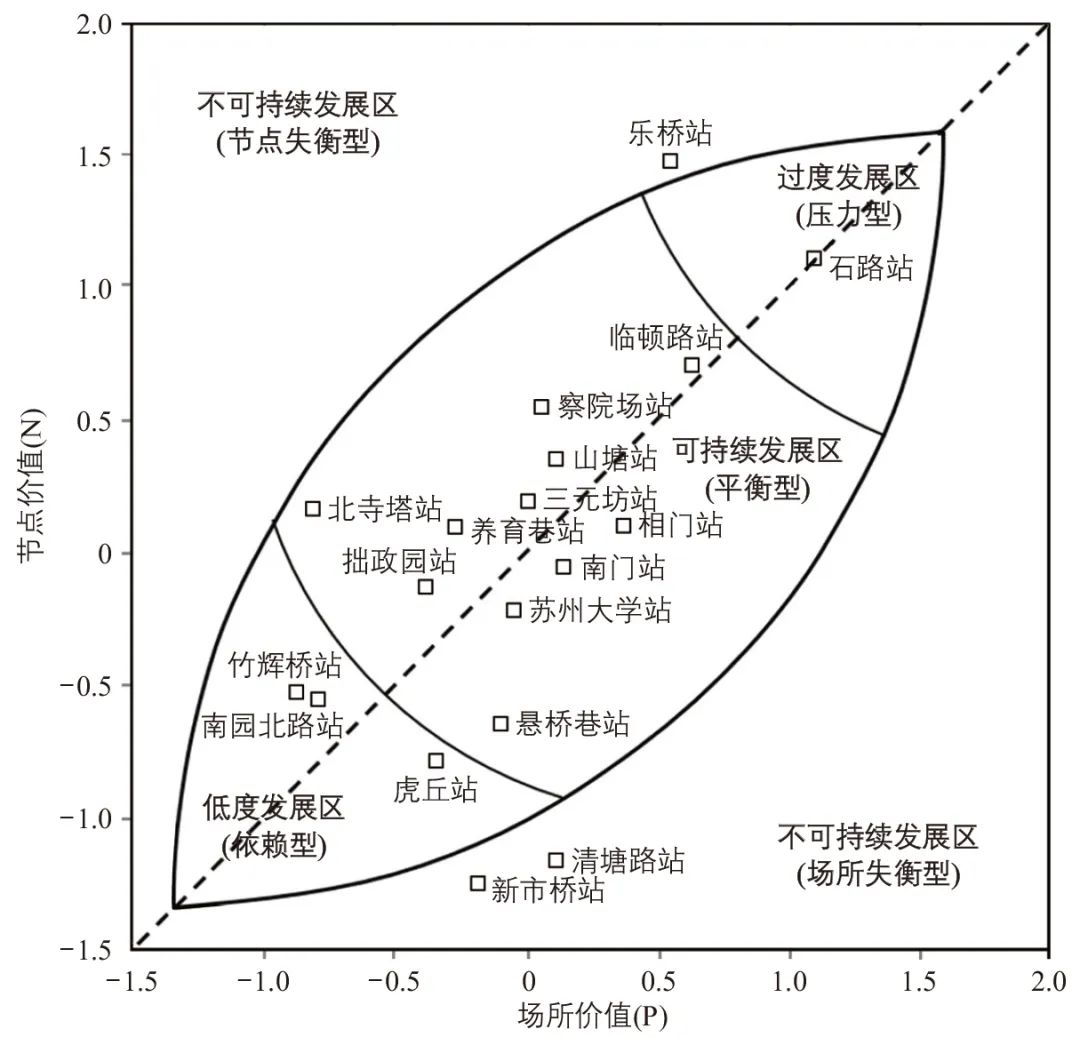

“节点—场所”模型是评价TOD地区发展的一个实用模型,包括两个关键结论。一是构建车站地区交通与土地利用整合的协同关系,有助于决策者达成TOD开发的行动共识。通过两者的二维坐标系,将节点价值和场所价值的匹配程度作为评价站域空间发展成效的指标。其中,节点价值反映交通属性,测度节点在城市中的可达程度;场所价值反映区域功能,测度周边土地利用的多样性。二是模型分为四种理论情况:1)过度发展区(压力型),节点与场所性能最强,但因为过度发展导致资源开发紧张;2)低度发展区(依赖型),节点与场所价值均相对缺失;3)可持续发展区(平衡型),位于对角线中间区域,节点与场所性能相互促进且平衡发展;4)不可持续发展区,分为节点失衡型(节点价值远高于场所价值)和场所失衡型(场所价值远高于节点价值)(见图3)。

图3“节点—场所”模型

资料来源:根据文献[1]改绘。

2

模型应用流程

综合已有文献基础,本文构建的“节点—场所”模型的具体操作步骤如下:1)选取站域空间研究样本并校核范围;2)结合历史城区特征,从节点价值和场所价值两个维度构建评价指标体系,明确评价标准,通过定性与定量方式考虑指标正负向属性;3)采用专家打分与层次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)确定各指标权重,为基本评价单元指标赋值;4)对指标数据进行标准化处理,加权求和计算模型评价结果;5)采用聚类分析与线性拟合方法加以验证,形成站域空间分型的实证结果。

3

指标体系构建

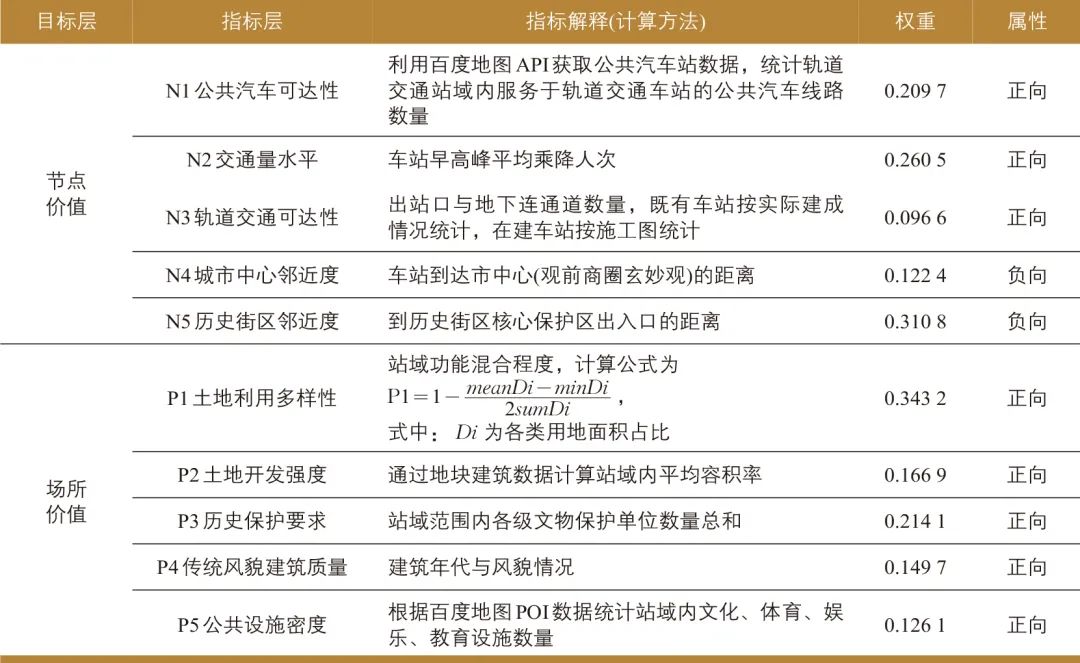

节点指标侧重交通服务属性,考虑乘降人次、换乘水平等影响;场所指标侧重历史街区环境特性,考虑用地功能混合度、文保资源、街区品质等保护规划要求。最后确定10个评价指标,具体如下:

1)节点价值,综合考虑周边公共交通系统支撑、轨道交通车站服务水平、城市中心体系支撑与历史文化支撑,选取公共汽车可达性(N1)、交通量水平(N2)、轨道交通可达性(N3)、城市中心邻近度(N4)与历史街区邻近度(N5)5个指标。

2)场所价值,综合考虑功能混合、TOD开发、历史城区保护、历史城区更新与公共设施服务需求,选取土地利用多样性(P1)、土地开发强度(P2)、历史保护要求(P3)、传统风貌建筑质量(P4)、公共设施密度(P5)5个指标。

加入历史街区邻近度(N5)、历史保护要求(P3)与传统风貌建筑质量(P4)指标是为了更好地反映历史城区的特殊性,从而反映车站区位、建筑风貌、街道空间形态与文物保护分布、步行友好程度等,进而影响车站周边居住及商业用地布局。本文结合苏州城市轨道交通发展阶段、历史城区空间特征,将历史文化因素相关度高的因素优先赋值较高权重,利用层次分析法和专家打分法确定指标权重。具体而言,利用层次分析法两两对比确定各个指标的权重;采用专家打分法确定两者之间的相对重要关系。基于已有研究成果,结合苏州城市轨道交通发展阶段、城市中心体系、历史城区空间等现状特征,确定功能混合需求与历史文化因素的重要性较高,其次为轨道交通服务水平等因素。然后按照目标层各个指标权重值之和为1的原则进行回归计算,并对负向指标进行正向化处理,使它们能同正向指标综合反映评价结果(见表2)。

表2“节点—场所”模型评价指标体系及权重

4

数据来源与处理

通过实地调研、网络数据、文献数据等形式,本文获取指标因子的数据信息,并基于GIS平台建立空间数据库进行整合与测算。

1)节点价值数据。

公共汽车可达性(N1)是利用百度地图获取公共汽车站数据,统计站域内具有接驳功能的公共汽车线路数量;交通量水平(N2)为轨道交通车站早高峰时段日均乘/降人数,已运营车站按照实际人数统计,在建车站根据设计量的70%统计;轨道交通可达性(N3)为所有出站口数量与地下通道数量的加和;城市中心邻近度(N4)为负向指标,根据百度地图获取车站平面的几何中心到达城市主中心的路径距离,苏州市国土空间规划中城市主中心定位为观前商圈玄妙观;历史街区邻近度(N5)为负向指标,根据百度地图获取车站最近出入口到历史街区核心保护区出入口的路径距离,例如,以乐桥站8号口到怡园东入口、临顿路站2号口到平江路碑亭的距离分别作为乐桥站与临顿路站相应的指标值。

2)场所价值数据。

土地利用多样性(P1)用于计算站域功能的混合程度。指标结合城市用地分类表与实际使用功能,将站域空间分为10个用地类型,包括D1居住、D2工业、D3商业商务、D4高教与职校用地、D5科教文卫用地、D6公园与绿地、D7交通服务场站、D8特殊用地(文保、园林、军事用地等)、D9公用设施与D10其他(道路、水域等),计算公式为![]() 。土地开发强度(P2)是结合现行控制性详细规划与现场调研的地块建筑数据计算站域内平均容积率。历史保护要求(P3)指站域范围内各级文物数量总和;传统风貌建筑质量(P4)是通过人工评分评价建筑年代与风貌情况;公共设施密度(P5)是利用百度地图开放平台获得POI设施,通过数据清洗和筛选,提取文化、体育、医疗、娱乐和教育设施的POI数据,并通过GIS相交分析得到站域空间500 m和800 m内的POI数量。

。土地开发强度(P2)是结合现行控制性详细规划与现场调研的地块建筑数据计算站域内平均容积率。历史保护要求(P3)指站域范围内各级文物数量总和;传统风貌建筑质量(P4)是通过人工评分评价建筑年代与风貌情况;公共设施密度(P5)是利用百度地图开放平台获得POI设施,通过数据清洗和筛选,提取文化、体育、医疗、娱乐和教育设施的POI数据,并通过GIS相交分析得到站域空间500 m和800 m内的POI数量。

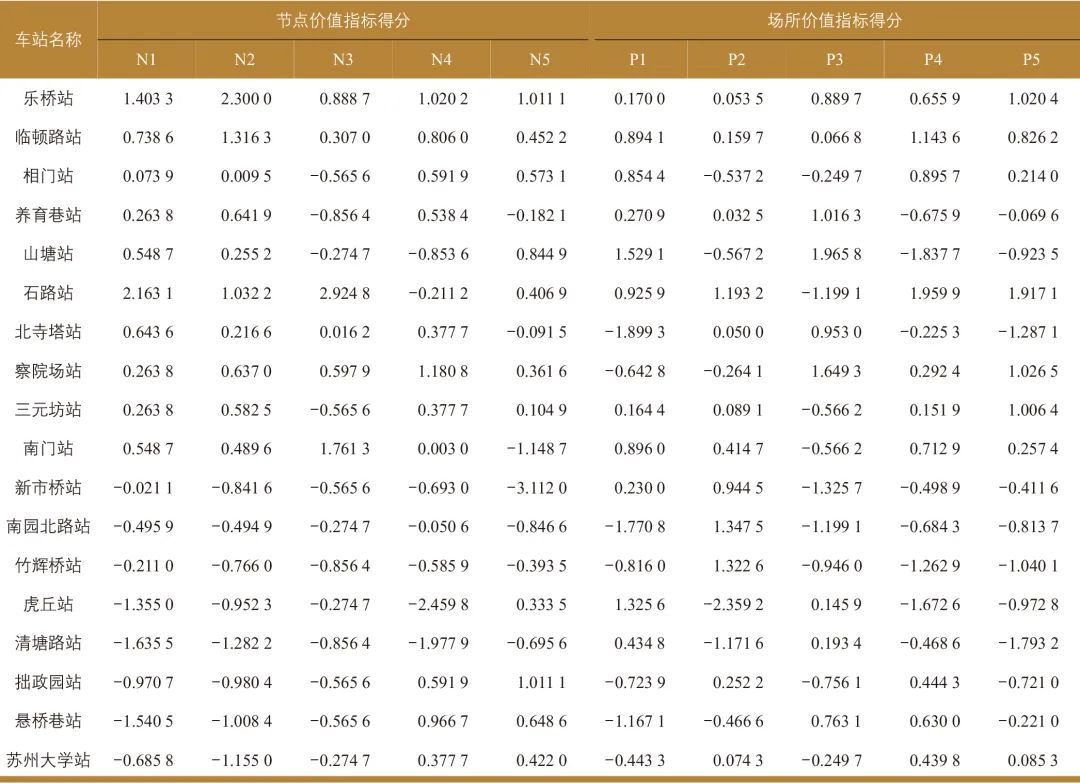

为消除各指标数据不同量纲的影响,本文基于SPSS.25选用Z-score标准化(standardization)对二级指标进行处理,使所有数据在同一参考范围内。经过Z-score标准化后,数据将符合标准正态分布,新数列均值为0,标准差为1(见表3)。

表3 基于Z-score标准化的样本车站数据

注:N4、N5为逆向指标,已进行正向化处理。

苏州历史城区

站域空间耦合结果

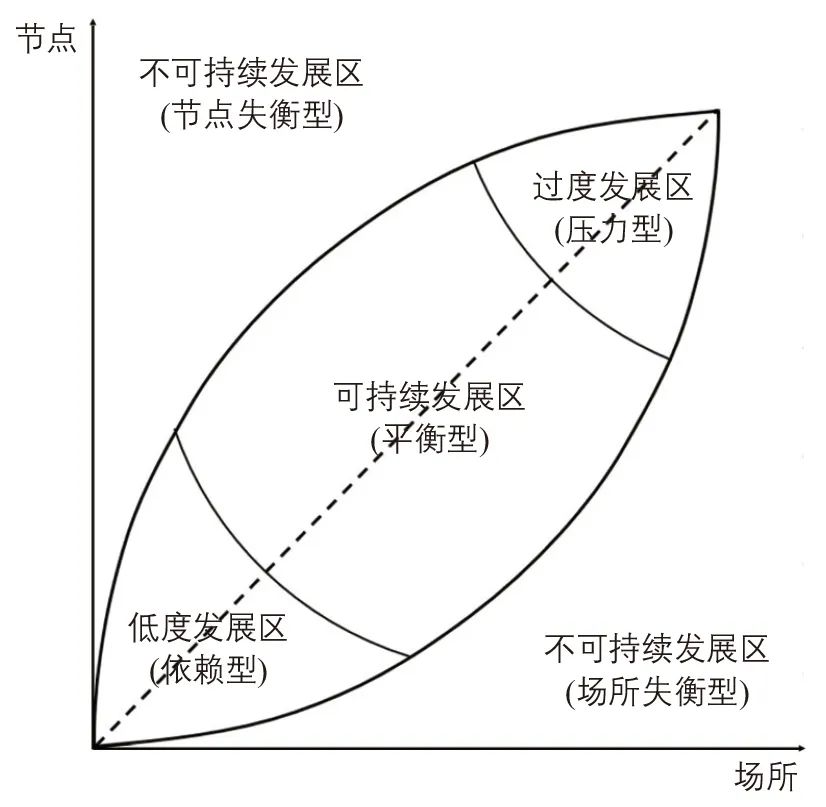

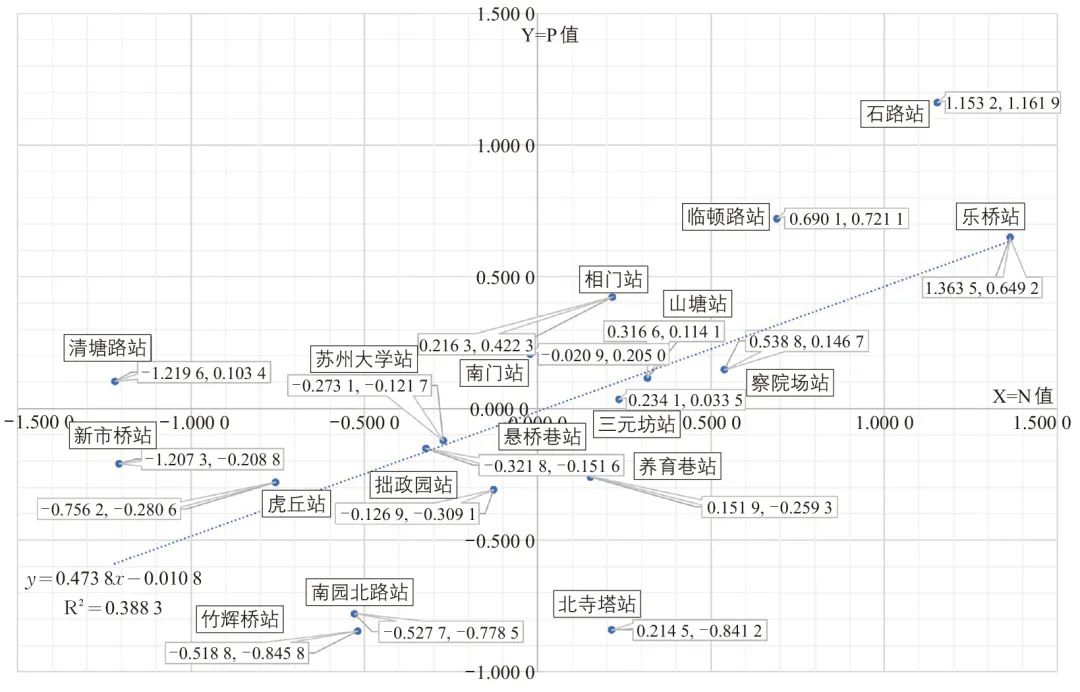

通过对节点和场所各项指标赋予权重并依据归一化后的数值求和,得到18个样本车站的节点价值与场所价值(见图4)。

图4 样本车站“节点—场所”价值计算结果及线性拟合分析

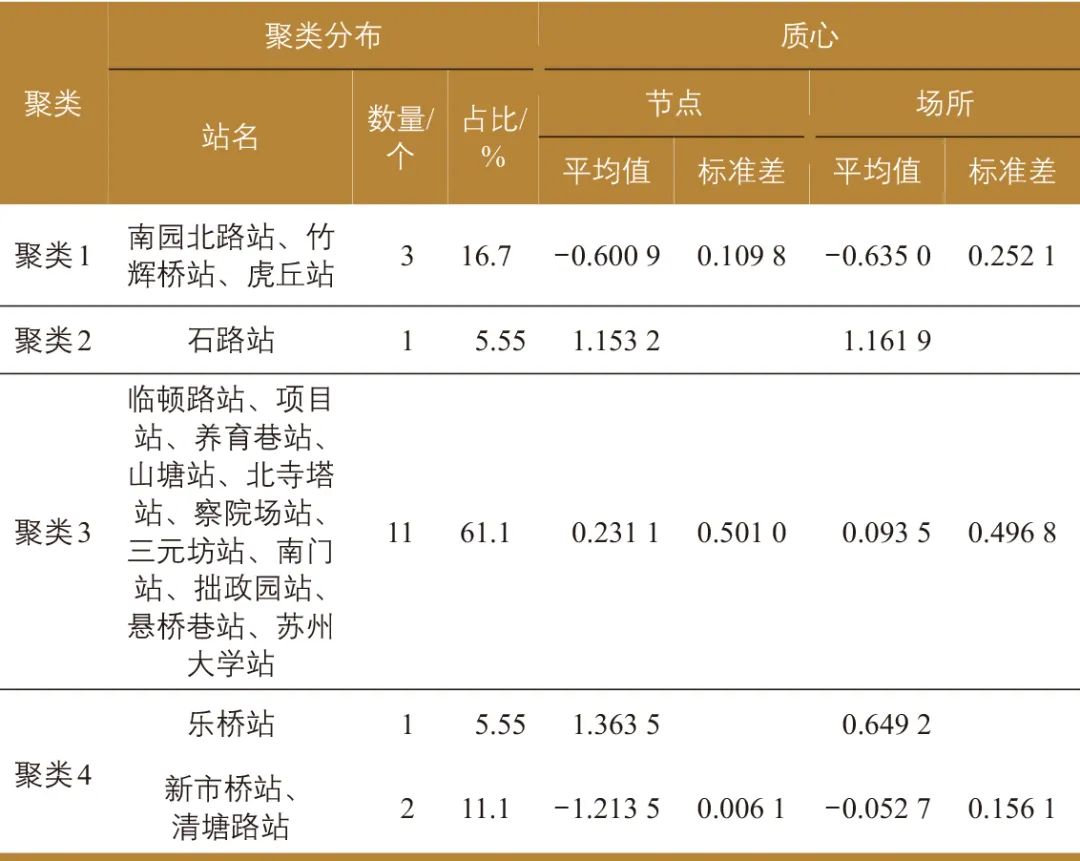

为了进一步识别站域空间的类型,本文使用SPSS.25进行分层聚类(hierarchical cluster),具体方法为wards method聚类。结果显示,61.6%的站域空间被归类为聚类3(11个),其次是聚类1、聚类4(分别为3个),聚类2包含1个站域空间(见表4)。

表4 样本车站聚类结果与质心特征

同时,将18个样本车站的“节点—场所”价值计算结果在同一坐标系内生成散点图,最终落位于坐标系横纵轴均为-1.5~2.0的矩形空间平面内(见图5)。计算结果依据贝尔托利尼基础模型边界曲率变化进行拟合。结合圆的标准化方程,失衡节点与平衡状态的曲率边界为,失衡场所与平衡状态的曲率边界为

![]() ,趋势线y=x为拟合节点和场所功能完全平衡的状态。

,趋势线y=x为拟合节点和场所功能完全平衡的状态。

图5 样本车站“节点—场所”模型评价结果

结合样本节点和场所价值的聚类情况,归纳得出以下四种空间类型:依赖型、压力型、平衡型与失衡型站域空间(见图6)。其中,超过半数的站域属于平衡型,这与当下苏州历史城区“微更新、渐进式”的更新阶段相吻合;大部分站域空间的交通运营能力与土地开发水平相匹配,尤其古城内车站大多属于“平衡型”,说明古城内的用地与交通处于动态平衡阶段。站域空间类型的不同影响城市和交通规划策略的制定,下文将基于不同类型的站域空间分类施策,明确协同发展导向策略。

图6 苏州历史城区轨道交通车站站域分型结果

苏州历史城区站域空间协同发展策略

1

依赖型站域空间:激发活力,导向化更新

依赖型站域空间一般分布在核心区外围,大部分指标值低于平均水平,区域内居民的工作生活需求以及外来游客的交通需求相对较低。此类空间的协同发展应以激发站区活力为核心策略,从区域尺度剖析地区发展的错位优势与职能定位。在地区发展初期,着重聚集人气即通过某一优势项目带动地区发展。发展成熟期再细化追踪主要使用人群,增加相应的多元化城市服务供给。

该类车站包括竹辉桥站、南园北路站与虎丘站,位于历史城区核心区外围圈层。在节点价值上,竹辉桥站和南园北路站日均进出站客流量约为0.7万人次,轨道交通全局整合度与换乘能力之间呈现反比。结合南园北路站改造契机,已开业30年的竹辉饭店整体更新为竹辉环宇荟商业街区,业态升级为融文化、零售、餐饮、酒店于一体的综合商业模式。虎丘站周边发展和城市服务设施相对滞后,可利用良好的轨道交通可达性带动旅游设施发展。在场所价值上,虎丘站位于虎丘湿地公园南侧,建议落实“四角山水”保护要求,逐步腾退工业用地,明确用途管制,增加用地混合度。

2

压力型站域空间:疏解压力,精细化设计

压力型站域空间一般分布于城市中心区域,与重要的城市级商圈或开放空间体系高度耦合。协同发展策略应当注重功能混合度的提升和城市设计的精细化,避免土地的过度开发。针对此类型车站,应以城市设计手段对站域空间进行微更新,提炼本地历史文脉特征,打造高识别度与标志性的文化景观节点。交通设施容量以能够满足地区高峰期交通集散需求为宜,避免大规模的增量建设行为。通过优化交通接驳,提高该地区非机动交通系统与交通联络的微循环效率。

该类车站仅有石路站,位于市级综合商圈,具有最高的节点与场所指标值。车站日均进出站客流量约为2.97万人次,具备高客流量与多样化场所功能的同时,由于过度发展导致交通容量即将饱和,将进一步引发功能空间组织与协调失衡,因此亟待解决交通需求与功能诉求之间的矛盾。在节点价值上,车站综合开发(含地下空间)布局及交通接驳充分,周边配置的交通换乘设施完善、布局合理;在场所价值上,现有大型商业综合体和医疗、办公、居住用地平均容积率超过2.5,建议以交通影响评估作为周边土地利用更新的前提,避免过度开发。由金阊医院地块更新的华贸中心项目,结合医院功能外迁,将交通影响评估工作前置于车站周边土地利用更新方案,综合开发的前提是避免站域过度开发。

3

平衡型站域空间:研判定位,提升互适性

平衡型站域空间一般位于功能发展成熟、交通组织水平较高的城市中心区。部分场所指标显著高于平均水平,且交通运营能力与土地开发水平相匹配。站域空间协同发展策略的核心在于研判车站类型、挖掘站区发展潜力,实现节点价值和场所价值的同步提升。如需新增大型公共设施,则建议开展交通影响评估,适应节点价值对于场所价值的边际递减,以免耦合度失衡。

该类型车站数量较多且差别较大,所处空间涵盖城市旅游景点、商圈、学校及居住区等。以商圈型为例,南门站场所价值略高于节点价值,车站内部与泰华商城地下直连;客流量以工人文化宫、居住区通勤及东侧泰华国际商城的客流为主;现状用地布局与开发强度呈现明显的圈层化递减特征,建议核心圈层加强交通一体化换乘,鼓励交通设施用地综合利用。察院场站的节点价值略高于场所价值,囿于所在的怡园历史文化街区与观前街商业氛围互促性不高,人群吸引力不及临近的平江路片区;由于车站附近项目更新改造周期长,原有功能业态滞后于快速的城市发展需求;随着观乐区间、悬临区间①地下互联互通工程的推进,如正在开展的“平江九巷”项目,结合轨道交通6号线悬桥巷站建设项目,通过站域空间古建老宅等空间载体的改造激活,强化西侧观前商圈与东侧平江历史文化街区的联系,未来土地功能与价值将得到整体提升。

4

失衡型站域空间:丰富业态,增强连通性

按照节点价值与场所价值不同的失衡情况,失衡型站域空间可细分为节点失衡型和场所失衡型。节点失衡型代表“高节点—低场所”模式,更新策略的出发点在于吸引新业态开发,重点提升站点的场所价值。场所失衡型代表“低节点—高场所”模式,应优先提升其节点价值,明晰地区交通需求与交通供给水平,评估站域空间商业等设施连通必要性与可行性,有针对性地弥补交通设施缺口,提高交通接驳一体化与互联互通水平。

节点失衡型车站以乐桥站为代表,该站紧邻观前商业核心区,节点指标值显著高于场所指标值。乐桥站典型工作日及休息日客流规模全网居前,日均进出站客流量约为3.83万人次。然而,站域空间的土地价值未能发挥相匹配的作用,亟待加强周边地区影响力,吸引业态向心集聚。场所失衡型车站包括新市桥站和清塘路站,分别位于中心城区外围圈层和边缘外围城区,周边土地开发较为完善,但交通配套水平低。建议基于“15分钟生活圈”提升站域交通设施便捷性,通过加强轨道交通车站进出口与周边地块的互联互通,尤其实现轨道交通服务与商业、公共服务设施的应联尽联。

写在最后

基于“节点—场所”模型的实证分析表明,苏州历史城区轨道交通车站站域空间的优化关键在于找到从失衡状态回归可持续的平衡状态的路径。应加强节点与场所特性的互动协同,合理促进节点特性与场所特性的动态平衡与内构耦合,而并非单一的削减或增加某一项特性值,机械地达到平衡标准。苏州历史城区内结合站域空间开展城市更新已成为普遍现象,对陈旧、低效业态实现迭代升级、功能外迁调整、重要片区价值释放等发挥了重要作用。历史城区更新模式、衔接落实与政策保障应重点关注以下三个方面。

首先,历史城区更新模式的指导原则应从TOD走向TOR,即从新城地区车站周边土地增量增容的经济效益导向模式,转变为更适配存量地区更新的综合效益导向模式。TOD模式下苏州轨道交通发展实效初步显现,但在处理好历史文化名城站点开发与历史保护的平衡方面还有较大的探索提升空间。应深入探讨传统TOD模式是否适用于历史街区开发,以及单一传统TOD更新方式能否解决站域空间周边业态活力不够、衔接动力不足等问题,从而实现文化层积、功能复合、交通关联与风貌特色等多维度的综合优化。

其次,保障历史城区的更新底线,分层落实历史文化名城、历史文化街区、文物保护单位及历史建筑保护等专项要求。位于古城区及历史要素密集区的站域更新,尤其需分层衔接更新要求,在补足欠缺设施旧账的同时导入满足复兴古城活力的功能配置;科学论证建筑高度、建筑密度、容积率等站域空间土地开发决定性指标,为下一阶段建筑空间的更新改造提供可行基础框架。通过“古城细胞解剖工程”,苏州市在实现建筑精准更新、盘活历史城区资源、分层破解政策堵点等方面先行先试,已形成一些经验。例如,对文控保单位、古建老宅等进行测绘记录,并结合BIM、CIM等数字技术,科学评价站域空间拟更新方案,消减站域空间更新对古城传统空间肌理形态破坏等消极影响。

最后,探索历史城区TOR综合实施的政策保障与创新机制。应进一步加强轨道交通沿线地块的站域连通、非机动交通组织、文化彰显、指标补偿、审批流程等管理配套政策的研究。苏州市已经在站域连通的政策保障领域进行了探索:针对历史城区内已经建成且无直连条件的地块,需要综合评价更新建筑与地下空间的协同开发与融合重建可行性;针对正在建设的地块,如悬桥巷站域整体更新项目,应通过分项评估接口费、建设及改造成本,试点免除、抵消或分期支付连通通道接口费用,提高周边商业地块与车站开设连通通道的积极性。

注释:

①观乐区间指4号线察院场站与1号线和4号线换乘站乐桥站形成的区间段,悬临区间指1号线临顿路站与规划6号线悬桥巷站(在建)形成的区间段。

《城市交通》2023年第4期刊载文章

作者:周珂慧,席广亮,张振龙

点击“阅读原文”查看

“案例研究”栏目更多内容

关注解锁更多精彩

2024129期

编辑 | 张斯阳 周乐 张宇

审校 | 张宇

排版 | 耿雪

原文始发于微信公众号(城市交通):周珂慧| 苏州历史城区轨道交通站域空间协同发展策略:基于“节点—场所”模型实证

规划问道

规划问道