杨毅栋:杭州市规划设计研究院院长、杭州市国土空间总体规划技术总负责人

在杭州市国土空间总体规划(2021—2035年)(以下简称《规划》)获国务院批复前,杭州已累计编制5轮城市总体规划。作为一家扎根杭州本土的规划院,杭州市规划设计研究院承担了杭州每一轮城市总规的编制工作。

本期《奋进2035·总规大家谈》栏目,邀请到规划院院长,同时也是首版国土空间总规技术总负责人的杨毅栋,共话杭州历版总规演变历程,以及未来我市规划将重点深化研究的方向。

杨毅栋:新中国成立以来杭州一共编制了5轮城市总体规划,从市规划局总图科,到1985年成立杭州市规划设计研究院,再到如今400多人的大院,我院参与了历轮总规的编制工作,我非常幸运,有幸亲身经历了第四、第五轮总规和这次国土空间总规。回顾这5轮城市总体规划以及两轮土地利用总规,对城市发展起到了非常重要的战略引领作用。

第一轮城市总体规划始于新中国成立初期。1953年,当时的国家建工部城市建设局工作组和苏联专家穆欣来杭州指导编制“杭州市城市总体规划”。当时确定杭州是以旅游、休养、文化为主,适当发展轻工业,逐渐建成一个富于艺术性和教育性的风景城市。

从1958年至1977年,杭州编制形成第二轮总体规划。落实了这个时期党中央一系列经济建设的方针要求,指导杭州从风景旅游城市逐步转向综合性工业城市。规划布局了半山、拱宸桥等10个工业区,“北工南居”的格局至今依稀可见。

1978年改革开放后,杭州编制了第三轮总体规划,1983年获批。这是杭州第一个经国务院正式批复的城市总体规划,指引杭州跳出了背江面湖的旧格局。20世纪80年代的杭州,城市快速发展,人口不断增加,继续围绕西湖发展已经不能适应发展需求。规划提出不再新建扩建大、中型工业项目,严格保护西湖风景区连同外围地带,并开辟钱塘江边新区。

1993年,杭州启动编制第四轮城市总体规划,首次将城市发展视野框架从西湖扩大到钱塘江两岸。规划提出在城市东部发展下沙经济开发区,在钱江南岸发展滨江高新开发区,确立“沿江发展”和“跨江发展”轴线。在规划引领下,杭州迈出了沿江、跨江发展的重要一步,杭州城市空间格局的大框架正式拉开。此外,1997年杭州开始编制第一轮土地利用总体规划,并于1999年获得批复。

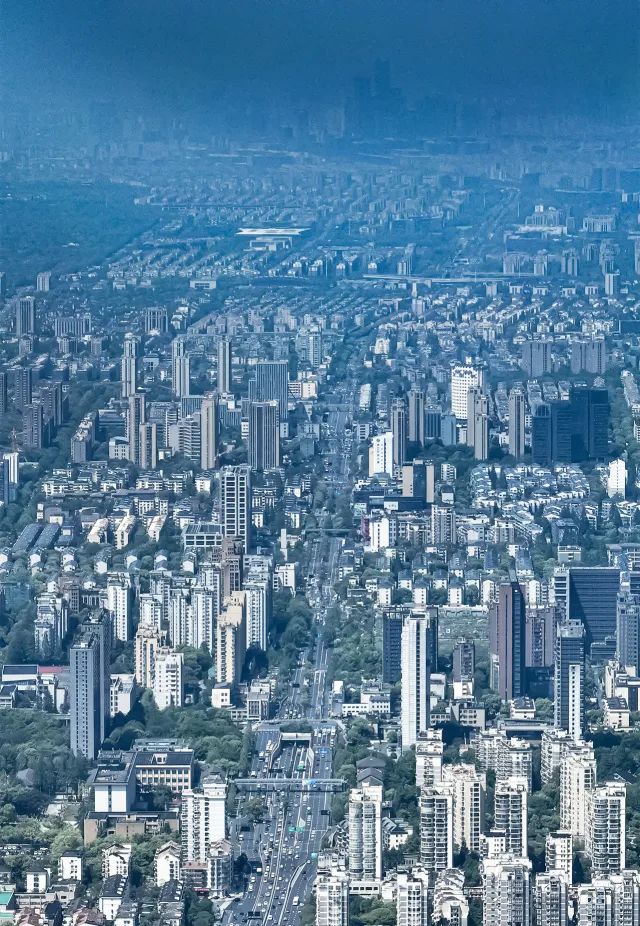

2001年杭州启动编制第五轮城市总体规划,在编制规划期间,萧山、余杭先后并入杭州市区,杭州的发展也从“西湖时代”迈向了“钱塘江时代”。规划确定杭州城市性质是“浙江省省会和经济、文化、科教中心,长江三角洲中心城市之一,国家历史文化名城和重要的风景旅游城市”。提出“城市东扩、旅游西进、沿江开发、跨江发展”发展战略,以及杭州市民耳熟能详的“一主三副、双心双轴、六大组团、六条生态带”的城市空间结构。在此期间,第二轮土地利用总规也应运而生,为新世纪杭州的腾飞奠定了扎实的基础。

杨毅栋:这次《规划》编制是在我国进行规划制度改革、建立国土空间规划体系的背景下进行的,跟上轮总规相比有不少新考虑,主要体现在以下四对关系上。

一是突出高水平保护,统筹保护与发展的关系。《规划》基于杭州自然地理特征开展了资源环境承载力评价和国土空间开发适宜性评价“双评价”,科学评估城市发展极限容量,合理安排农业、生态、城镇三类空间,科学划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线,将“三区三线”作为调整经济结构、规划产业发展、推进城镇化不可逾越的红线,从而保障城市可持续发展。同时协调好历史文化保护和城市发展的关系,进一步联动杭州西湖文化景观、大运河、良渚古城遗址三大世界遗产的保护,打造世界遗产群落,保护好名城、名镇、名村等各类历史文化遗存,彰显杭州历史文化的特色魅力。

二是突出高质量发展,统筹增量与存量的关系。《规划》在保障城市新增空间基础上,把重心放在存量空间挖潜上。编制过程中多次开展工业用地、商业办公用地等专项用地调查,全面掌握全市各类土地使用现状。明确未来将通过城市更新和低效用地再开发,倡导TOD开发模式和地上地下一体开发,引导工业企业向平台集聚,开展土地综合整治、永久基本农田集中连片整治等方式,进一步优化城市、产业、乡村空间布局,提高土地使用效率,推动城市从外延拓展式发展转向内涵提升式发展。

三是突出共同富裕,统筹城市与乡村的关系。规划延续了杭州主副城协调发展、组团特色发展的特点,并从城乡统筹、共同富裕的原则出发,进一步提出全域国土空间开发保护的新格局。坚持做优主城、做强辅城、集聚县城、培育重镇,建立功能错位、服务均等的多中心、网络化、组团式、集约型的空间格局,实现主城、辅城、县城、重镇协调发展,带动城乡共同富裕。

四是突出区域协同,统筹自身与区域的关系。杭州是长三角区域第二个超大城市,是长三角重要的增长极,杭州未来发展必须站在落实长三角区域一体化发展国家重大发展战略的视角进行思考。《规划》立足区域视角,明确杭州在长三角区域中的功能定位,推进嘉兴、湖州、绍兴等周边城市同城化发展,加强与上海、南京、合肥、苏州等重要城市的联系,唱好杭甬双城记,全方位融入长三角一体化发展战略。

杨毅栋:我们将落实国务院批复精神,在省委、省政府及市委、市政府领导下,做好以下五个方面的工作。

首先,继续深化重点地区规划,激发城市创新活力。持续开展钱江新城二期、未来科技城、云城、大城北、钱江世纪城、江南科学城、空港地区、临平数智城、钱塘江东片区等重点板块的实施性规划。围绕支撑新质生产力发展,深化制造业、服务业空间布局研究,加强赛事、会展等国际化职能研究,探索创新生态圈等产业布局新模式,挖掘城市创新活力。

第二,深化重要生态、人文地区管控,促进生态价值与人文价值转化。在严格保护耕地、生态、历史文化资源等要素的基础上,深化研究如何促进其空间价值提升。包括开展“八条生态带”划定管控研究,深研杭州历史城区、历史文化街区活化提升,支撑大运河文化公园、良渚文化大走廊等文化展示核心片区的打造,持续关注美丽杭州、美丽乡村规划等。

第三,开展安全韧性相关规划,保障城市可持续发展。在《规划》引领下,开展水、电、气等各类市政基础设施和管网的系统评估,防患于未然,开展综合性规划,以及防灾减灾、应急避难场所等一系列配套专项规划,提升城市安全韧性。

第四,开展人居环境相关规划,保持城市竞争力、吸引力。结合超大城市治理、城市更新的背景,关注人口少子化、老龄化等发展趋势并持续性监测其变化,适时开展教育、医疗、养老等公共服务设施规划及配套标准的修编,面向宜居城市、青年友好型城市开展相关研究,持续关注老城活力提升,深化开展轨道站点TOD发展规划设计。

第五,研究完善土地政策,支撑城市空间治理改革。研究制定低效用地再开发规划导则,统筹推进城市更新和低效用地再开发工作;开展近期建设规划,以及土地储备专项规划和动态实施计划等,推动规划有效实施;加强乡村地区集体经营性用地,一、二、三产业融合用地的政策研究。

接下来的“十五五”时期,是我市建成社会主义现代化国际大都市的攻坚阶段,我们将以《规划》实施为抓手,以谋划目标、策划路径、规划布局、计划项目“四划协同”为手段,统筹发展和安全、效率和公平、生态和民生,围绕“保障重点要素、聚焦重点区块、专注重点事项”,支撑市委市政府实施一批重大改革、打造一批重大平台、建设一批重大项目,推动城市实现更高质量、更高效率、更加公平、更可持续、更为安全的全面发展,在奋力谱写中国式现代化建设杭州篇章征程中持续贡献高质量规划支撑保障。

来源:空规处、规划院,发表于杭州新闻

原文始发于微信公众号(杭州规划和自然资源):杨毅栋:传承创新,共绘杭城新蓝图

规划问道

规划问道