互联网数据如洪流一般,冲击着我们的日常生活 图片来源于网络

在互联网的汪洋中,信息的洪流已经无处不在。我们习惯于用云端保存美好回忆,用平台记录学习经验,用社交网络传承历史文化。似乎,一切都触手可及,一切都可以永存于数字世界。然而,这种随时可得的便利,真的让我们的记忆更加深刻了吗?

根据国际数据公司(IDC)的研究,每小时产生的数据量,已经相当于人类文明从起源到2003年间积累的总和。这个惊人的数字在昭示技术进步的同时,也带来了一个无法忽视的问题:我们创造的数据越多,记住的事情是否反而越少?

信息的海量存储,能否代替人们内心深处的真实记忆?互联网的记忆,是一种永恒的保存,还是一种表层的掩盖?在这个一切都以惊人速度更新、替代、消失的时代,我们是否还能为场所、为城市、为个体留住真正的记忆?

“记忆之场存在的根本理由……是让事物的状态固定下来,让无形的东西有形化,将意义的最大值锁定在最小的标记中,显然,是要将这些东西变得引人入胜。”

早在1978年,法国历史学家皮埃尔·诺拉,就在他主编的多卷本《记忆之场》中提出了场所记忆的概念。他用“记忆之场”(les Lieux de Mémoire)的概念,探讨了诸如凡尔赛宫的象征意义、查理曼大帝不断变化的遗产以及记忆在构建历史中的重要性。告诉人们,历史遗留空间对于地域文化认同的建构有巨大贡献。

南京大学出版社 2020-1版《记忆之场》封面 图片转载自豆瓣读书

C·亚历山大在《建筑的永恒之道》中进一步解释了场所记忆的形成机制:一个地方的特征是由发生在那里发生的事件所赋予的,是那些过往的活动、参与其中的人,以及特殊的情境之总合给人们留下记忆。

值得注意的是,场所记忆也并不是纯粹的物质构成,而是需要有人和人、人和物在特定的时间有交集、有经历、有情感共鸣,这个空间才能起到传承城市记忆的作用。

如果说城市是一座巨大的容器,那么,里面一定有人们熟悉的大街小巷、古桥老宅、风俗习惯。每一处场所,都保存并唤醒着这个城市独特的记忆,它们是一代又一代人日常生活的烙印,早已成为人们的情感寄托。

这就是为什么C·亚历山大强调,建筑设计应尊重社会成员的存在方式和需求,而非仅仅追求形式上的完美。建筑设计要遵循当地某种形式的模式语言,这套语言与城市的历史、传统、文化、民族等主题密切相关,唯有如此才能全面释放几何空间的生命力,带来充满活力、生机的和谐气氛,赋予人们归属感及情感链接。

上海外滩金融中心 © Foster + Partners © Heatherwick Studio

场所记忆塑造了地方记忆与一座城市的身份,如何运用专业知识技能,在城市规划与设计、城市更新、建筑遗产保护、建筑设计等方面,传承与再造情感联系,一直以来都是建筑师们的重要课题。

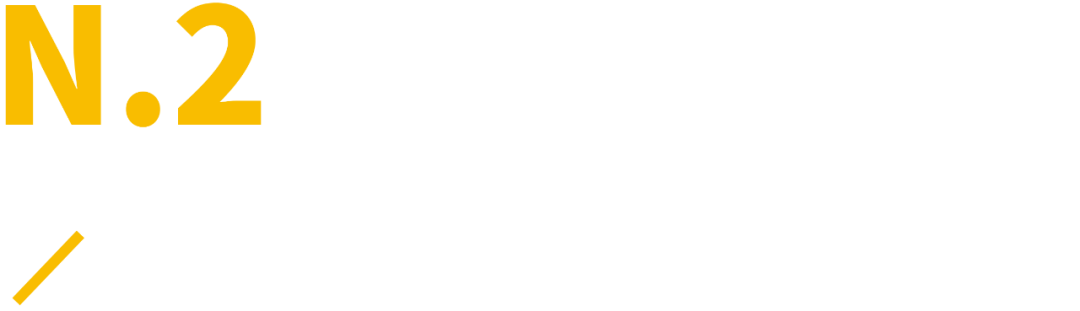

乔伯峡谷历史街区鸟瞰 Image Courtesy of History Nebraska

乔伯峡谷历史街区位于美国内布拉斯加州的奥马哈,这一地区自19世纪美国向西扩张运动中崛起,成为批发商、包装商及企业的重要区域,由21个街区组成,办公、仓库和工业设施,用地面积近16万平方米。是迄今为止消失的最大的国家注册历史街区。

那些巨大的仓库从第 8 街一直延伸到第 10 街,形成了仿佛“城市峡谷”一般的视觉效果,因此被称为( Jobbers Canyon) 乔伯峡谷,盛极一时。

乔伯峡谷历史照片 Image Courtesy of History Nebraska

乔伯峡谷历史照片 Image Courtesy of History Nebraska

1979年,该区就有24栋建筑被列入美国国家文物保护与修复计划。20世纪之后,城市领导意识到市中心开始走向衰落,为了留住并吸引更多居民来到此地。领导寄希望于当时美国的 Conagra 公司来此地建设总部。

设计师建议沿河建造低层建筑组成的公司园区,保留绝大部分仓库,利用项目用地动线重新连接中央公园、购物中心和密苏里河。

但该公司CEO认为历史街区尽是“一些又大又丑的红砖建筑”,要求拆除,否则就离开。决策者试图说服,最终却没能保留街区,败给了企业意见。

为建设公司Conagra新总部而拆除的历史街区建筑 Image Courtesy of History Nebraska

Image Courtesy of Omaha Landmarks Heritage Preservation Commission

脱离了地区特色与人们的生活基础,一味大拆大建,并没能挽救城市的衰落。丰富的历史与荣耀被拆毁,空留一纸旧照,然而最令人不平的是,Conagra 公司在2015年迁走去了芝加哥。

Image Courtesy of Jacksonville Family Album

Image Courtesy of Jacksonville Family Album

LaVilla兴盛时期鸟瞰图 图片来源于https://www.moderncities.com/

LaVilla位于佛罗里达州的杰克逊维尔,由于地理位置优越,这里曾是佛罗里达州东北部的铁路枢纽所在,也是非裔美国人的生活文化中心。

在全盛时期,拉维拉的街道两旁矗立着众多剧院,此外还有众多音乐表演场所。1910年,蓝调歌手在公共舞台上的献唱被公开报道。这里是“伟大的黑人之路”(Great Black Way)的发源地,也是黑人艺人巡回演出(Chitlin’ Circuit)的重要一站。

Zora Neale Hurston 20世纪美国文学的重要人物之一,曾在此居住 Image Courtesy of Our State North Carolina

Image Courtesy of Ray Charles Video Museum

然而 LaVilla的命运如同众多历史街区一样,自20世纪60年代陷入困境之后,城市发展部急于通过整体拆除的计划,为新的城市规划让路。甚至通过威胁的手段强迫居民搬迁或购买更多房产。75%的居民因此而离开该地区。

剧院一间一间被拆除,人们不满政策安排,还举行了静坐示威。脱离文化历史与居民日常的规划策略最终导致了凋敝的社区,且范围不断扩大,最终街区进入急剧衰落,繁华不再。直至1993年,时任市长意识到历史上走了弯路,重新拨款数百万美元,制定复兴计划,重建及修复诸多历史剧院建筑。

Image Courtesy of “The Pruitt lgoe Myth”

20世纪50年代,圣路易斯城为了整治城市的贫民窟混乱,留住不断搬至郊区的白人富裕家庭,草率地决定用一个巨大的公寓塔建筑群来解决问题。

这种高层住宅塔楼和城市广场组合的概念受到柯布西耶“光辉都市”(Ville Radieuse)的启发,山崎实事务所担任设计。虽然初衷是为了在高层复制人行道上的群体生活,并为生活在这里的小孩和大人提供一个安全的避风港,但结果却背道而驰。

Image Courtesy of Wikimedia user Cadastral (Public Domain)

脱离实际的设计计划(黑人与白人各居一区,后在政策影响下合并),与社会时代发展完全不符——显然,住在圣路易斯城的美国人并没有与时俱进地接受反歧视法。随着种族隔离被彻底否决,加上预算资金严重不足,大楼建造偷工减料。电梯每三层停一次,又窄又长的水泥结构里,最后只剩下靠补助金过活的低收入人群,大楼愈发没落,反而成了犯罪的温床。

原本为10000人准备的建筑仅剩600人居住。普鲁伊特·伊戈项目被彻底拆除,一场现代主义脱离实际的设计最终失败。

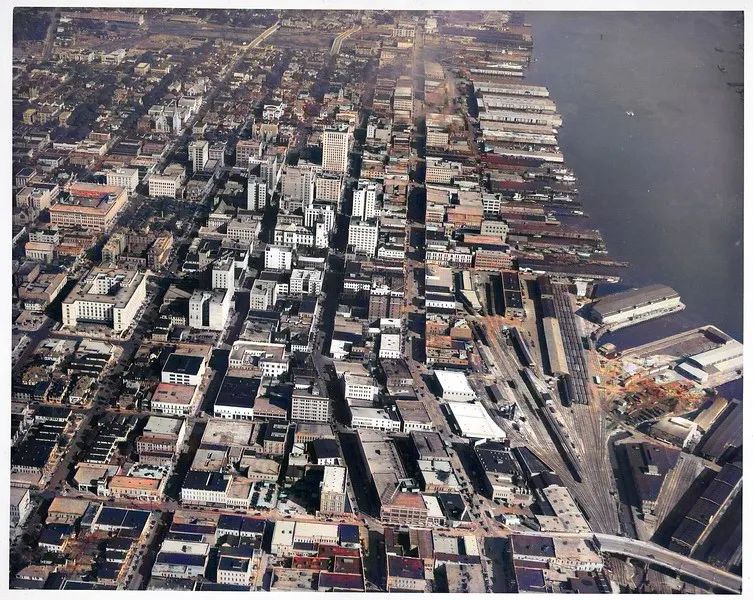

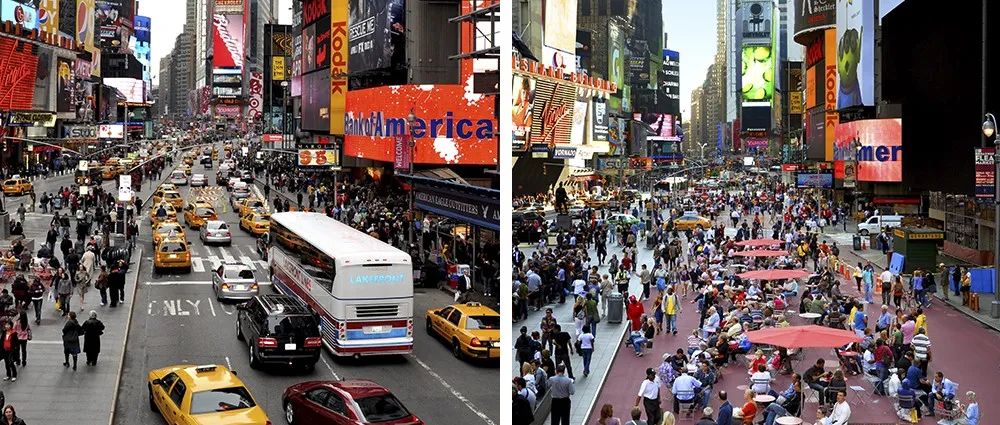

进入21世纪,富有争议、与周边城市脉络相违和的项目也时时出现。以巴黎的Tour Triangle(三角塔)为例,早在2008年时,赫尔佐格与德梅隆为巴黎设计的三角塔一经亮相,就引起了广泛争议,甚至法律纠纷。以至于项目被搁置十余年,才正式动工开建。

42层(180米高)的三角塔,对于巴黎的城市尺度而言,无疑是个“庞然大物”。其异性的模样对于巴黎天际线的影响也是显而易见。这一争议项目甚至直接导致巴黎对该市新建筑重新实施“高度限制”——新建筑被限制在37米、12层的高度(这一标准恢复了1977年因蒙巴纳斯大厦建成之后出台的规定)。

三角塔高180米,42层 © Herzog & de Meuron

CNN报道截图“怪物般的塔楼会摧毁巴黎的浪漫吗?”© CNN

从巴黎市中心看,i这座建筑位于巴黎南部15区“凡尔赛门”附近,xwowuswi某些角度,它只是一个薄薄的塔,但也有许多角度,其宽度十分扎眼,与周边脉络格格不入。也难怪遭到各方机构及市民吐槽抗议。CNN在某次报道中甚至用 Monster Tower (怪物般的塔楼)来形容它。

据之前消息,项目计划2026年完成,对于最终效果我们唯有拭目以待。

“无论城市规划还是建筑设计,我们始终要记住的是,谁才是这些生活空间与环境的最终使用者。场所记忆是城市身份的本质,尊重地域历史文化的设计,是对生活在这里的人集体记忆的保护,一座城市原来是什么样子,要变成什么样子,都与场所记忆息息相关。”

大院胡同28号改造 | 李兴钢建筑工作室© 苏圣亮

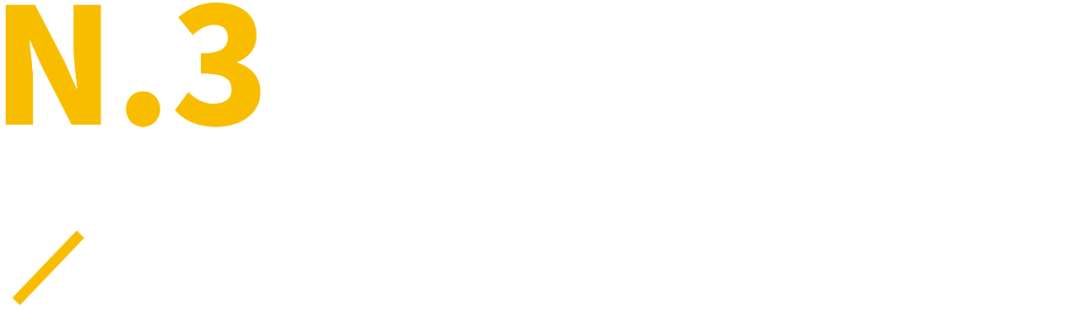

提到北京的胡同,数百年来,它已经成为北京文化的重要载体。胡同生活是最正宗的“京味儿”所在。当今时代,要采取什么方式修复、更新胡同,将来应向什么方向发展?不同设计师为我们呈现出充满创造力与灵活性的各种解决方案。

北京的大院胡同28号改造,面临三道棘手难题:旧城人口结构的适应性调整,居民生活空间和环境质量改善,与旧城风貌保持和传承。

以原来的院落以开间为基本单元,进一步细分为多个更小的“宅+园”的居住单元

大院胡同28号改造 | 李兴钢建筑工作室© 苏圣亮

亭台成为公共巷道在立体空间的延伸,可日常使用,亦可向胡同开放,扩大邻里范畴,加强社区特性。大院胡同28号改造 | 李兴钢建筑工作室 © 苏圣亮

设计师利用北京城市分形结构的特点,以原来的院落以开间为基本单元,进一步细分为多个更小的“宅+园”的居住单元,聚集为“小合院群”。

在保持原建筑外墙和屋顶不变的前提下,随开间规律布置混凝土单元分隔墙,在老墙的包裹中形成全新的结构体系。于是,“杂院”进化为“宅园”,院落与城市景观交织,成为公共巷道空间在剖面上的延伸。院落成为一个“微缩社区”,居住在这里的人们,既可以日常使用、交往、共享,也可以向胡同开放,成为更大范围内的邻里共享空间,“社区”的特性也被加强了。

传统四合院变身成为优雅开放的城市综合体。北京前门 | 隈研吾事务所

© Beijing Center for the Arts, Maxim HU

项目位于前门东侧,在北京旧市区的中心,曾经的四合院如今成了大杂院,居住环境也变得破败。建筑师通过改造更新,将项目转变为集办公、居住、商业、酒店和餐饮于一体的多功能空间,整个区域再次成为充满活力开放社区。

建筑原本的木制梁柱被细心分解、重组,立面原有的砖墙与铝幕及玻璃幕墙相结合,产生了一种平衡的透明感。铝幕由两种铝制构件组成,形成雕窗式的有机立面图案。

玻璃幕墙、砖墙和铝制构件结合,形成开放而富有动感的立面。北京前门 | 隈研吾事务所

© Beijing Center for the Arts, Maxim HU

木结构被保留并修复,与铝制构件和玻璃幕墙形成对比,传统与现代并存。北京前门 | 隈研吾事务所© Beijing Center for the Arts, Maxim HU

南京小西湖片区保护更新项目 | 韩冬青主持 东南大学建筑设计研究院与东南大学建筑学院团队设计 © 东南大学建筑设计研究院

南京老城南小西湖街区,留存历史街巷7条、文保单位2处、历史建筑7处、传统院落30余处,是南京为数不多、较完整保留明清风貌特征的居住街区之一。如何在保护历史文化记忆的同时,改善小西湖居民的生活环境和居住条件,成为对设计师的挑战。

建筑师采取的“小尺度、渐进式”的微更新改造,不仅留住了原住民、引进了新业态,更重新唤醒了烟火气,传统街区迸发出新活力。历史风貌和当代生活相叠加,多方之间形成共识,项目在自我更新之中生长出更多可能性。

南京小西湖片区保护更新项目 | 韩冬青主持 东南大学建筑设计研究院与东南大学建筑学院团队设计

项目更新后 图片来自三联生活周刊微信公众号 © 侯博文

南京小西湖片区保护更新项目 | 韩冬青主持 东南大学建筑设计研究院与东南大学建筑学院团队设计

历史建筑、文物等被整体或局部保存下来,古树、石料、砖块、墙体等细节成为时光的馈赠。通过对比史料,保留相对稳定的街巷结构。在原小西湖位置(已被填埋)重新做出小的水面,成为公共绿色空间。该项目以历史文化保护为前提;以“小尺度、渐进式、管得住、用得活”为基本理念,为老城保护更新打开了新视野。

改造后的马道街39号许家私宅透光通风 图片来自三联生活周刊微信公众号 © 薛亮

南京小西湖片区保护更新项目 | 韩冬青主持 东南大学建筑设计研究院与东南大学建筑学院团队设计

居住空间、文创空间在“共生院”中共存 图片来自三联生活周刊微信公众号 © 侯博文

南京小西湖片区保护更新项目 | 韩冬青主持 东南大学建筑设计研究院与东南大学建筑学院团队设计

南头花园更新改造 | Lab D+H SH Lab © D+H SH

南头古城位于深圳经济特区的南山区。作为距今1700年历史的岭南文化遗产,南头见证了深圳中心区域的历史发展。随着城市规模扩张和时代发展,南头古城成了无序生长的城中村——生活环境恶劣、空间狭窄的复杂地段。

设计团队在尊重在地文化,保留原有街巷肌理的基础上,通过原生材料保留场所记忆,营造新旧文化相互碰撞融合的氛围,焕发古城新生机与活力。

叠园改造围绕着场地中心的混凝土构筑物展开,保留木棉花,促成独特对话。

南头花园更新改造 | Lab D+H SH Lab © D+H SH

砥园改造,利用场地内遗留的大块麻石材料,叠加组合植被,形成水景花园

南头花园更新改造 | Lab D+H SH Lab © D+H SH

观音井是在观音阁旧址遗存的古井基础之上改造,以古井为原点,溪流顺着堆叠的老麻石穿过老街缓缓流下,城市的记忆通过原生材料被保留了下来,也为市民提供了游乐休憩的公共空间。

南头花园更新改造 | Lab D+H SH Lab © D+H SH

大运河无锡北塘大街段 |上海大观+泽柏景观 © 金笑辉

项目位于无锡市梁溪区,全线长约 3.6 公里,如何结合场地现状、人文景点及水利遗存,重新打造运河滨水空间的新 IP,重塑大运河城市记忆,是本次项目的挑战。

无锡,是一座因运河而兴的“码头城市”,曾经遍及运河两岸的码头成为靓丽的风景线,也形成了特色的码头文化。随着时代变迁,大部分码头已经退出历史舞台,仅留下了一座座废弃的吊机承台见证着这段历史。

项目起点位于北塘大街接官亭弄处,终点至规划建设中的北尖公园,为市民提供全新滨水绿廊。

大运河无锡北塘大街段 |上海大观+泽柏景观 © 金笑辉

设计师通过更新综合慢行道,增强市民亲水感受,以亲水看台、河滨步道等场所唤醒人们的历史与情绪记忆。确保了步行空间舒适度的同时,亦保留了一座象征码头文化的废弃吊塔,时刻见证着一段历史。

大运河无锡北塘大街段 |上海大观+泽柏景观 © 金笑辉

大运河无锡北塘大街段 |上海大观+泽柏景观 © 金笑辉

江尖水利枢纽平面设计上利用右岸泵站进出水渠水面上方空间,进行绿化造景,与景观带融为一体。清代无锡大运河沿岸曾形成“八段米市”,成为中国四大米市之首。设计师左岸岸边布置一座圆筒形建筑,取名为“天下粮仓”,延续着城市”米市”文化历史。

大运河无锡北塘大街段 |上海大观+泽柏景观 © 金笑辉

历史上,运河的改线为城市带来发展机遇,也造就了新的城市肌理。项目位于无锡北塘段的古运河和如今大运河的并线处,见证这一时空的转换与变迁。改造之后,历史遗存和绿地接入城市慢行系统,与周边社区进行对话,以亲和、友好的姿态提升了滨水空间吸引力,重新建立起大运河与民众的记忆与情感连接。

张江水泥厂万米仓改造 | MAD © MAD Architects

上海张江水泥厂曾是上海三大水泥厂之一,见证了上海近50年的城市建设发展,于2013年基本停产。本次园区改造旨在将水泥厂改造为产业共生、建筑多元、人文共享为一体的复合型产业园区。

位于川杨河北畔的万米仓,曾是往来船只将原料送入水泥厂加工的第一站,也是水泥厂内现存面积最大的建筑。其势如万米画卷的沿河立面是一代代上海人民的城市记忆。

改造后,新老建筑并置,创造出时间感官和物理维度上的立体层次,为衰败的工业遗址注入新的生命力。 张江水泥厂万米仓改造 | MAD © MAD Architects

MAD的改造设计希望通过新老建筑的并置,创造时间感官和物理维度上的立体层次。改造后的建筑,如同一艘来自未来的、漂浮于空中的方舟。混凝土的粗粝感与金属的光洁质感形成强烈对比,来自不同时间维度的存在相互碰撞,产生的张力让原已破败的厂房焕发新的生命力。

“方舟”的漂浮效果通过新增立柱、楼面桁架、跨层桁架和大跨梁等结构来实现;老旧墙面则通过拉墙钉、钢丝网、扶壁钢架等方式进行加固修复,以求最大限度地保留其历史沧桑感。仿佛时刻在提醒着人们,这里的一砖一瓦曾见证过的历史。

张江水泥厂万米仓改造 | MAD © MAD Architects

首钢初轧厂建成投产,结束了首钢不能开坯的历史 图片来源于首钢集团官网

冬奥广场整体鸟瞰(位于首钢旧厂址的西北角)主要功能为办公、会议、展示及其配套服务设施 图片来源于筑境设计 北京首钢园区更新 | 筑境设计

首钢老工业区见证了我国90多年的钢铁生产历史,曾是我国十大钢铁企业之一,是北京经济一张相当有分量的“名片”。随着21世纪首钢的搬迁,老工业区的忙碌落下帷幕。本次改造以以北京冬奥会申办成功为契机,让首钢老工业区成功实现凤凰涅槃。

首钢老工业区的西北角摇身一变为冬奥广场,工业遗存经改造后成为为集办公、会议、展示和配套休闲于一体的综合园区。设计师在谨慎保留原有建筑钢结构和混凝土结构的基础上,将原有结构空间作为主要功能空间使用。建筑造型也忠实呈现出了“保留”和“加建”的不同状态,表达了对既有工业建筑与历史印记的尊重。

北京首钢三高炉博物馆(鸟瞰) | 筑境设计 ©王栋

西北侧的高炉也迎来新生,成为首钢三高炉博物馆。设计师核心策略为“封存旧、拆除余、织补新”。留下工业遗存最醇厚的历史记忆;适当移除不必要的工业建筑,建构起高炉和自然间的有效对话。

园区更新留住了百年首钢的北京记忆,成为实现工业遗存保护与改造利用双赢的典范。

“我们每一个人都生活在充满时间印记的场所里,每一处场所,不但要延续过去,也要展望、连接未来。”

如今城市化进程中,建筑设计不断激活场所记忆,唤醒并延续历史文化脉络。“场所记忆”能够贯穿从自然环境到人工建造,再到人本身这三个层次,这就是为什么“建筑与场所”在城市发展与社会认同的建构中担负起文化历史传承的重任。

在当今的互联网时代,你眼中的场所记忆与城市记忆又是怎样的呢?

https://www.archdaily.cn/cn/948670/zhong-xin-ding-yi-lao-cheng-qu-zhong-de-xia-xiao-kong-jian-bei-jing-hu-tong-gai-zao-geng-xin-ce-lue?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all

https://mp.weixin.qq.com/s/LQag1xSqqUIfmKypNOkBBQ

https://www.archdaily.cn/cn/1009063/shang-hai-fang-zhou-madgong-bu-zhang-jiang-shui-ni-han-mo-mi-cang-gai-zao-fang-an?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all

https://www.archdaily.cn/cn/1022907/da-yun-he-wu-xi-bei-tang-da-jie-duan-shang-hai-da-guan-plus-ze-bo-jing-guan?ad_source=search&ad_medium=projects_tab

https://mp.weixin.qq.com/s/r89GS7B_yq62Hz8KOd3tGw

https://mp.weixin.qq.com/s/_gy1Wk9Lbg4Koim2PcJzBw

https://www.archdaily.cn/cn/1002215/tour-triangle-zheng-yi-hou-ba-li-zhong-xin-shi-shi-mo-tian-da-lou-jin-ling?ad_source=search&ad_medium=projects_tab&ad_source=search&ad_medium=search_result_all

https://www.moderncities.com/2018-08-07-5-disastrous-urban-renewal-failures/

https://www.904happyhour.com/article/black-history-month-lavilla-harlem-of-the-south

点击查看城市设计往期文章

* * *

欢迎关注我们的原创内容号 “什么是城市” Whatscity

热爱设计 专心阅读

期待与你相遇

投稿 · 咨询 · 合作或者

加入社群请扫码

入群暗号 “你所在的城市名称”+城市聚落

了解更多城市设计的报道资料,请在后台回复“搜索”,调取城市设计号内搜索页面。了解城市设计提供的设计企业合作服务,点击 “设计企业服务”,点击文末链接联系我们。

城市设计,以专业的立场,前沿的视角,洞察社会文化的建筑现象;用及时的评论,深度的解析,搜罗来自各个领域的设计原料。致力于成为泛行业的城市文化与设计知识杂志。后台回复关键词“媒体合作”联系我们。

原文始发于微信公众号(城市设计):拆?还是不拆?城市更新中消失的「场所记忆」

规划问道

规划问道