河湟多民族地区庄廓民居建构思维与空间观念探微

引言

河湟地区是中国西北多民族聚居地,庄廓民居是当地各民族共同选择的住居形式,其结构形式与空间形态长期以来备受学者关注,大量研究发现,民族文化与这二者之间有着较强的关联。崔树稼最早指出,庄窠是青海东部农业区城乡汉、藏、回、土和撒拉族人民共同采用的民居形式。晁元良认为,庄廓民居的结构构件融合了藏式和汉式建筑元素,并使其高度统一,蕴含着丰富的民族文化内涵。梁琦和张君奇认为,各民族庄廓民居的空间形态特征与民族文化有着强关联性。既往研究主要聚焦于不同民族庄廓民居的差异,以及建筑空间差异与民族文化差异之间的关联。可以说,表象之间的差异和表象与成因之间的关联是研究的热点。但笔者认为,在认识到民族文化存在差异与关联的前提下,在厘清不同民族庄廓民居结构形式与空间形态异同点的基础上,研究还应进一步关注不同民族建构思维的关联和空间观念的关联。

风土是指一个地方特有的自然环境(土地、山川、气候、物产等)和风俗、习惯的总称。在中国历史的发展过程中,文化本体的形成往往与其独特的风土环境密不可分。要探究河湟地区的典型风土建筑——庄廓民居,必须先知晓河湟的风土特征。

地理意义上的河湟:生命之河的滋养

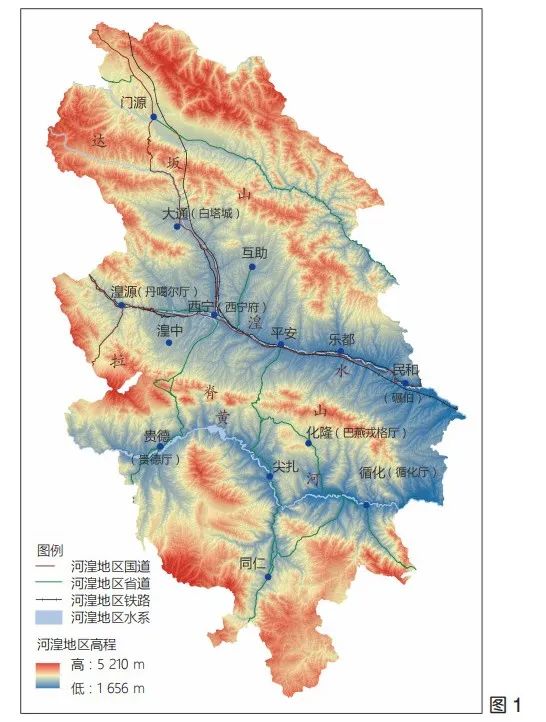

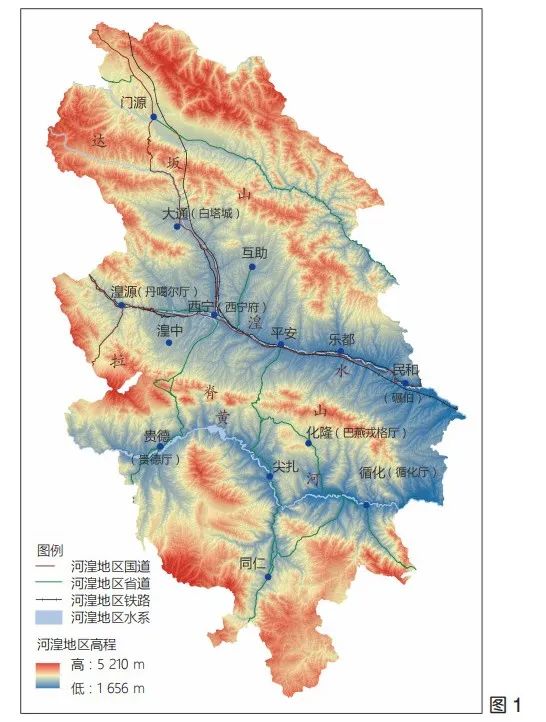

发源于“三河间”的河湟文化独具特色,与河洛文化、关中文化、齐鲁文化同属于黄河文化,是中华文明的重要组成部分。“河湟”指的是今甘青两省交界地带的黄河及其支流湟水流域,河湟地区泛指“河湟”沿河区域,主要包括今海北藏族自治州门源回族自治县、西宁市五区两县、海东市两区四县、海南藏族自治州贵德县、黄南藏族自治州同仁市与尖扎县等地(图 1)。

图1 河湟地区范围及环境示意图

河湟地区位于黄土高原与青藏高原的过渡地带,属于高原温带半干旱气候区。黄河及其支流湟水从西向东流经该地区,形成盆峡相间的地貌格局。其中宽阔的河谷盆地地势平坦,土质肥沃,水热条件好,开发历史悠久;同时河湟地区地势高差大,植被和土壤垂直带谱十分明显,因此宜耕宜牧,成为人类活动的理想场所。

历史意义上的河湟:游牧与农耕的分野

两汉以前,河湟地区散居着大量羌族部落,《后汉书 · 西羌传》有“所居无常,依随水草”的记载。西晋后期,鲜卑族的慕容吐谷浑首领率部族建立吐谷浑政权。中唐之后,黄河上游地区被吐蕃占领。宋代时,河湟吐蕃建立了唃厮啰政权,藏文化由此成为该地区的主流文化。元代初期,蒙古铁骑占据西域。16 世纪后,退守的蒙古部落进入青海地区,并逐渐成为与藏族部落实力相当的重要力量。同时,兼具游牧民族与农耕民族特性的土族也于元代基本形成独立民族。可以说,游牧文化是传统河湟文化的底色。

自西汉起,为强化边地建设,朝廷不断颁布屯垦戍边的政令,擅长农耕的汉族军士与民众纷纷来到河湟地区。尤其是明洪武年间实行“移民实边”政策(包含军屯、民屯和商屯)后,大量汉人涌入河湟地区,汉族人口在随后的六百年间持续增长。中原地区较先进的典章制度、生产方式、思想观念、生活习俗等汉文化精粹,也沿着河、湟两条动脉与草原文化不断碰撞、交融。

同样以农耕为业的还有回族和撒拉族。中国西北地区的回族与元代随成吉思汗回师的“探马赤军”有直接的关系。大约在同一时期,撒鲁尔人(中亚撒马尔罕地区乌古斯人的一支)迁入河湟地区并与当地居民融合,逐渐形成撒拉族。

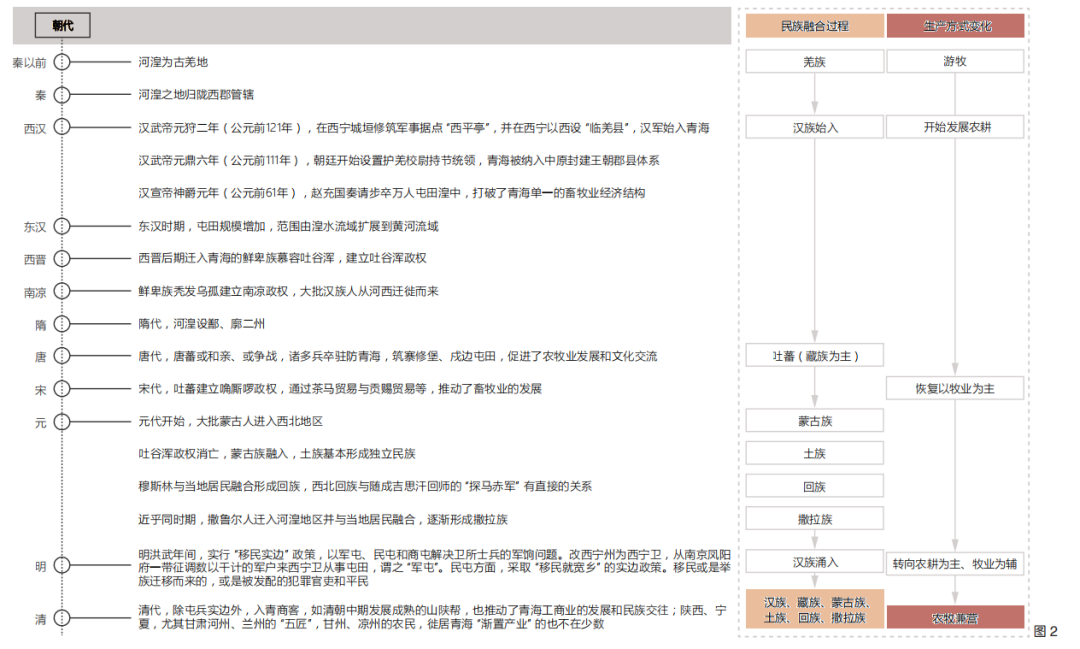

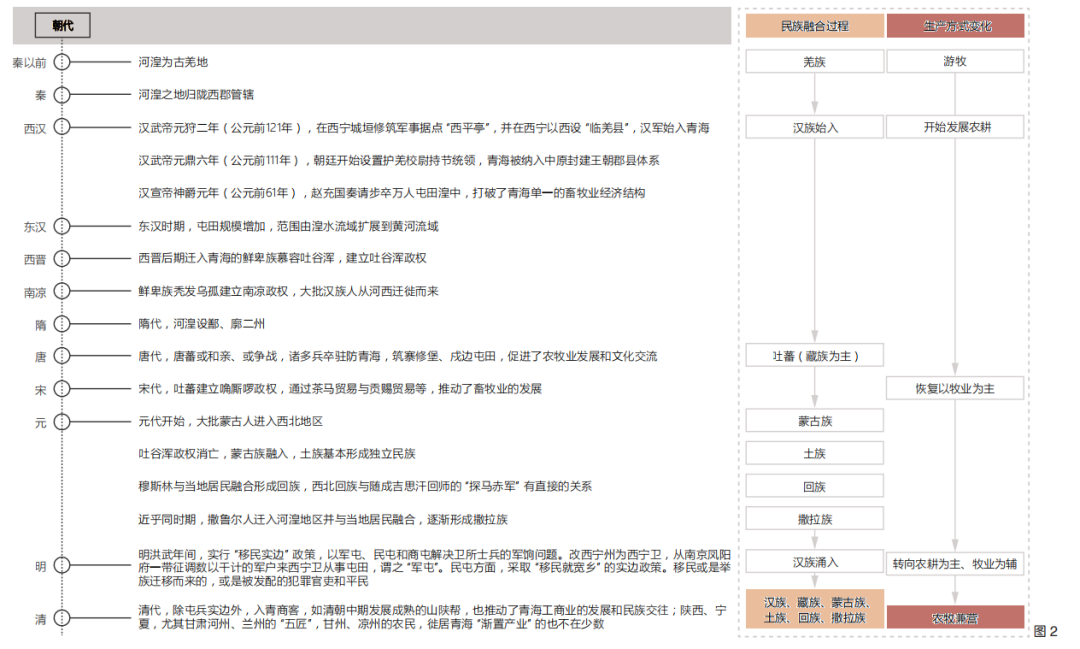

河湟是游牧与农耕的分野地,各民族依照各自的传统在此繁衍生息,共同孕育出多元一体的河湟文化(图 2)。

图2 河湟地区范围及环境示意图河湟地区多民族融合时序图

文化意义上的河湟:多元民族文化的交融

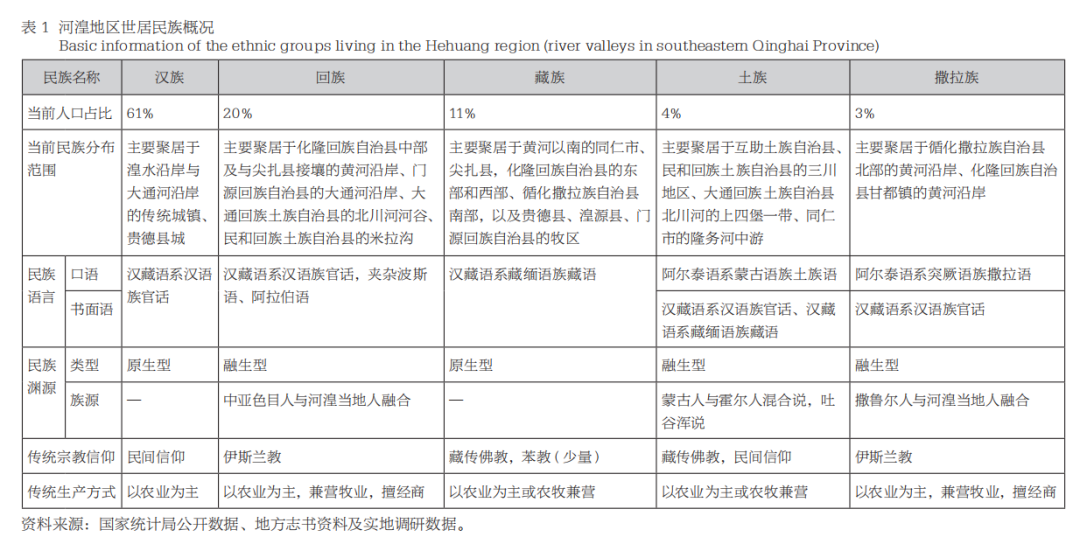

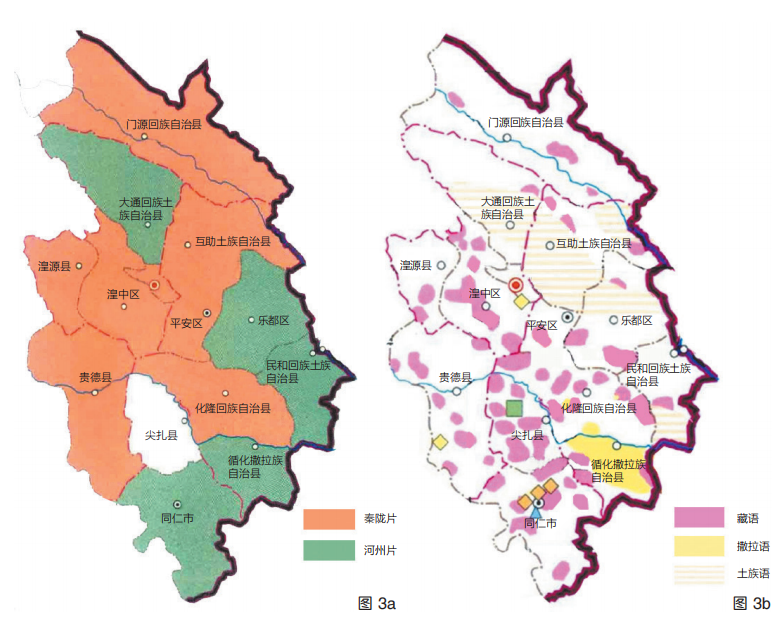

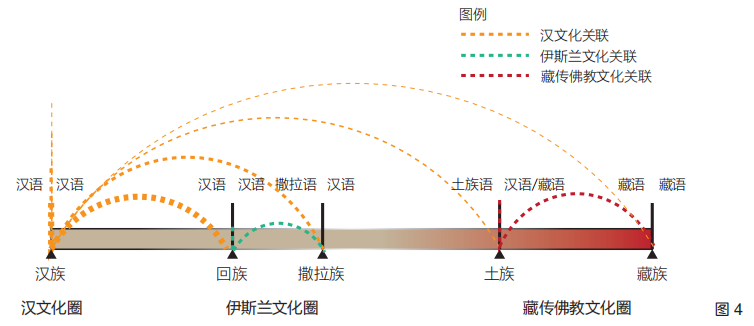

河湟地区的五大世居民族包括汉、回、藏、土、撒拉五个民族,其传统生产方式有农业、牧业、商业与手工业,宗教信仰包括民间信仰、伊斯兰教、藏传佛教、苯教,主要语言有汉语、藏语、土族语、撒拉语(表1,图 3)。河湟文化脉络盘根错节,彰显出中华民族多元一体的格局。河湟地区多民族长期交融共生,文化类型错综复杂。作为历史上维系民族和民系的纽带,“语缘”的作用一般仅次于血缘,是地缘文化认同的重要根基。根据河湟地区各民族口语、书面语与传统宗教信仰情况(表 1)可知:由于汉族与回族均以汉语为书面语和口语,二者交流最为顺畅;撒拉族借用汉语作为书面语,与汉族交流顺畅程度次之;藏族使用藏语,与汉族交流时存在相对明显的语言隔阂;土族借用汉语、藏语作为书面语,与汉族、藏族均交流顺畅。河湟地区汉族以民间信仰为主,属于汉文化圈;藏族信仰藏传佛教(少量信仰苯教),属于藏传佛教文化圈;土族同时吸纳汉族、藏族的信仰文化,汉族民间信仰和藏传佛教在土族中并行不悖(但在不同区域的比重有所不同),土族受汉文化圈和藏传佛教文化圈的双重影响;撒拉族与回族同为穆斯林,都属于伊斯兰文化圈。据此,可构建河湟地区的民族文化亲缘图谱(图 4)。

图3 河湟地区语言分区示意图

3a.汉语方言区 3b.少数民族语言区

河湟地区的共性住居形式:庄廓民居

图5河湟地区庄廓民居共性特征 5a. 住区肌理

图5河湟地区庄廓民居共性特征 5b. 外墙 5c.结构体系 5d.平屋顶

庄廓民居是河湟地区分布最广泛的住居形式(图 5a)。王军指出,“庄廓一词为青海方言,庄者村庄,俗称庄子。廓即郭,字义为城墙外围之防护墙,是由高大的土筑围墙、厚实的大门组成的四合院”。河湟地区黄土广布,气候干旱、严寒,且地震频发,古时战事频繁。为了使民居具备良好的防风、保温、防御性能,当地各族普遍采取以下策略:

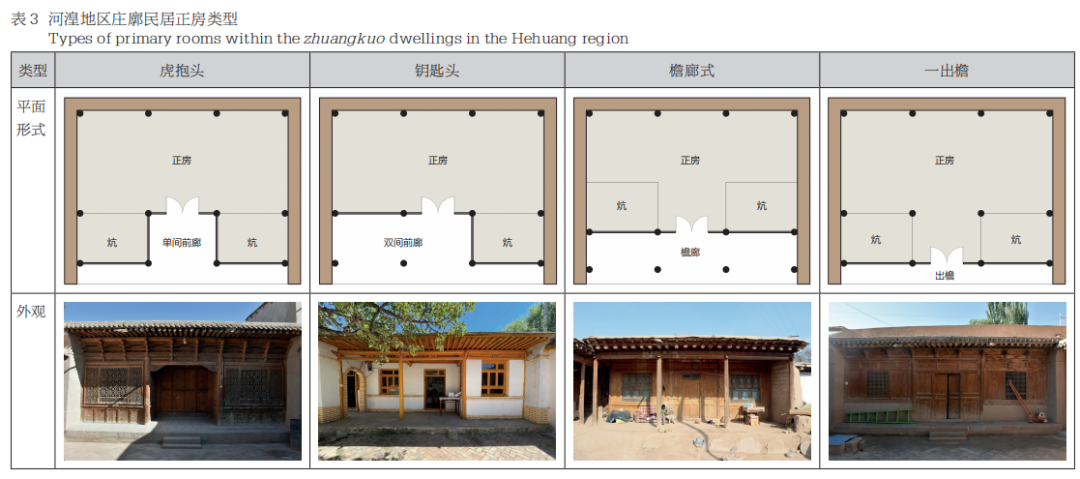

①庄廓民居墙体由生土(部分辅以石材)夯筑而成,不设窗户,高度约 4 ~ 6 m,底部厚度接近 1 m,以 1/15 ~ 1/12 的倾斜度向上收分至 0.5 m 左右。高大且封闭的外墙可阻挡外界风沙侵袭,使内部方形合院保持舒适的小气候(图 5b)。②整体为合院式布局。入户大门多位于院落南侧,饰以精细的雕刻,彰显主家的财力(表 2);正房(多为松木大房)一般位于院落北侧,通常为一层,面阔三间,进深两间,平面形式有虎抱头、钥匙头、檐廊式和一出檐等(表3);围绕中心庭院布置卧室、厨房、储藏间、牲畜间等功能用房。③房屋内部由木梁柱结构体系承重,并且与外围的墙体分离,以增强房屋的抗震性能(图 5c)。④庄廓民居的平屋顶契合河湟地区降水量少、日照时间长的自然环境,可满足农忙时节晾晒农作物的需求(图 5d)。

河湟地区各民族普遍选取庄廓民居作为住居形式的原因如下:①相似的气候条件决定了各民族的基本建造策略不会有明显差异;②各民族朴素的日常生活不需要复杂且大型的空间,而庄廓民居的功能空间组合形式灵活多变,足以应对不同民族的基本生产与生活需求;③甘青地区民间工匠已形成融汇地方经验且有序、稳定的匠作技艺体系,加速了民居文化的交流与融合。

庄廓民居的建构思维

美国人类学家克拉克 · 威斯勒在其学术论著《人与文化》中指出,文化的分异现象通常发生在边缘文化圈层中,因为文化特质随传播距离的增加,影响强度会逐渐减弱,边缘地区更容易受到其他文化的影响,从而表现出两种或多种文化的兼容与共生。

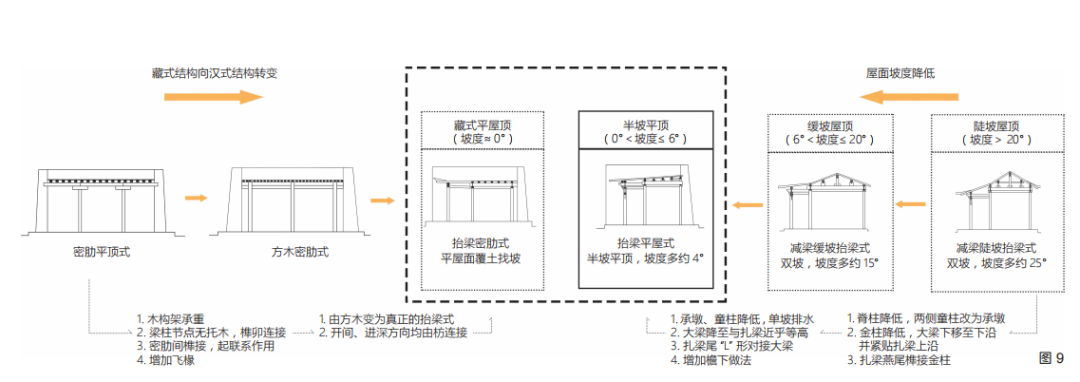

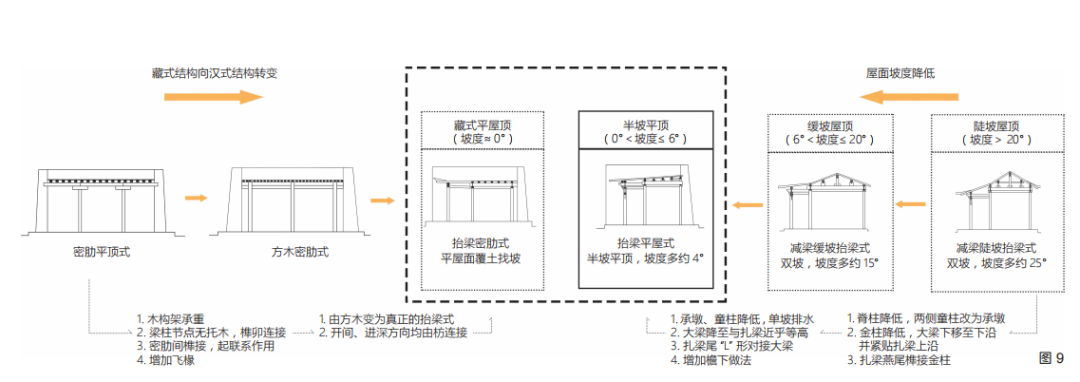

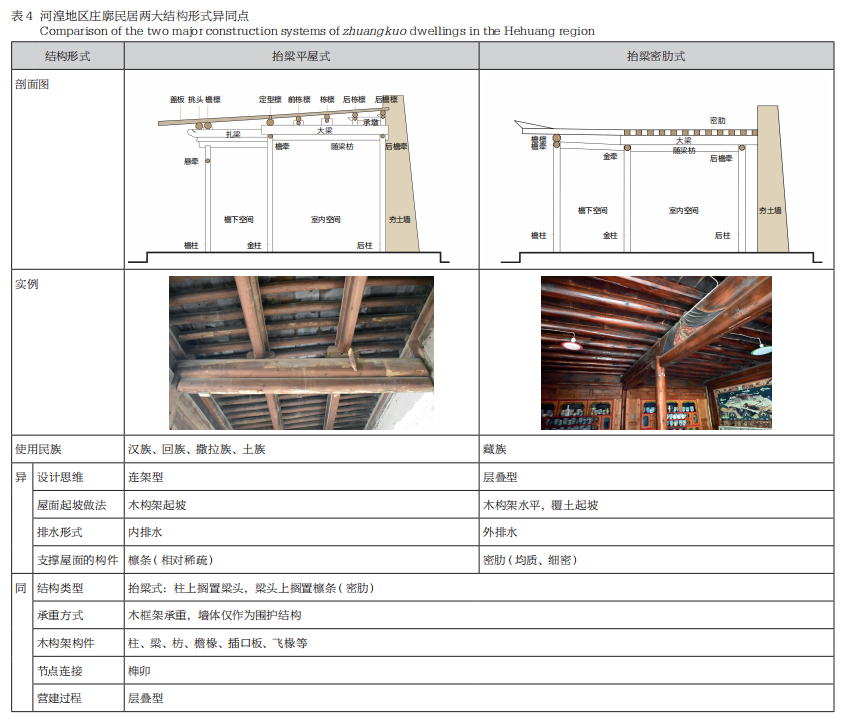

河湟地区正处于黄河中原营造文化圈的边缘,同时受伊斯兰营造文化和藏传佛教营造文化影响。使用汉语或部分使用汉语交流的汉族、回族、撒拉族、土族与使用藏语交流的藏族,分别采用抬梁平屋式和抬梁密肋式作为庄廓民居的结构形式。这两种结构形式呈现出多重趋同特征,是该区域民族交互涵化的结果。

河湟地区庄廓民居的抬梁平屋式结构,由设计层面的“分架”走向实操层面的“分层”,暗合了藏化的趋向。

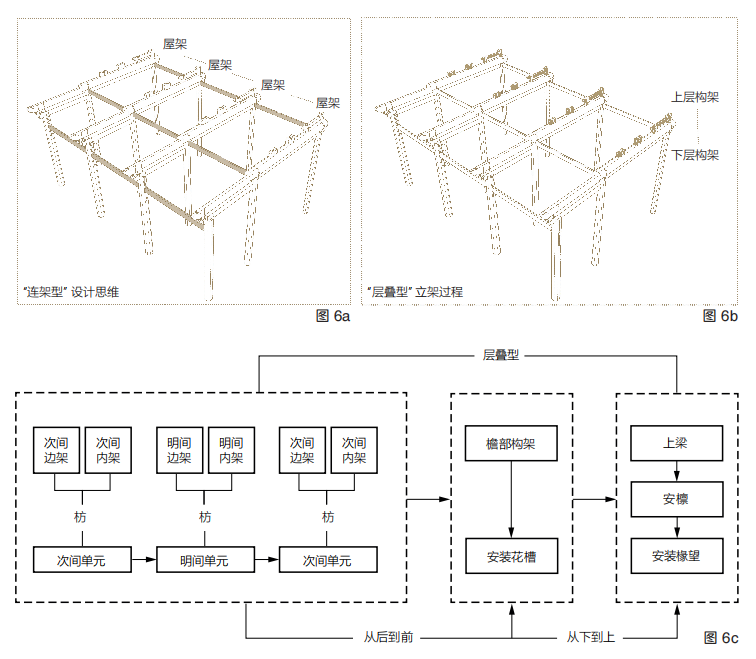

中国传统民居采用抬梁式结构体系中的厅堂做法,不同于殿堂的水平分层做法。厅堂式遵循纵向“连架型”设计思维:通过纵向的枋拉结一榀榀完整的屋架,形成明确的“间”,再通过“间”的多次重复完成整体结构体系的搭建。河湟地区的抬梁平屋式脱胎于中国传统抬梁式屋架,但大梁之上仅以承墩承接檩条,形成 6°的缓坡。究其成因,大概是河湟地区干旱少雨,故而屋架坡度无须过大。抬梁平屋式结构形式被广泛应用于河湟与河西等地的汉族传统民居中,属于甘青地区建筑工艺体系。纵览河湟及其周边不同类型的建筑实例,能够梳理出一条清晰的演变路径:减梁陡坡抬梁式—减梁缓坡抬梁式—抬梁平屋式。综上所述,可判断抬梁平屋式结构形式是传统抬梁式在河湟地区的演变形式,遵循“连架型”设计思维(图 6a)。

但在实际的立架过程中,抬梁平屋式遵循的是“层叠型”做法。调研得知,抬梁平屋式的大木立架流程如下:首先用梁拉结金柱与后柱,形成次间边架;继而立次间内架;然后用纵向枋拉结对应的金柱与后柱,形成一个方正且稳固的次间单元。重复以上流程,得到包括两次间和一明间的“三间”模块。考虑到檐部有精细雕刻与复杂榫口,容易因应力集中而折损,于是在“三间”模块完成之后,再立檐部构架,至此下层构架主体完成。在大梁之上架设承墩,其上方承托纵向檩条以架设屋面,并形成 6°的屋顶坡度,至此上层构架主体完成(图 6b,图 6c)。

图6 河湟地区庄廓民居抬梁平屋式结构 6a. “连架型”设计思维示意图

6b. “层叠型”立架过程示意图 6c. 立架过程解析

这种下层与上层构架依次搭建的方式,即张良皋提出的“截柱式”做法。“截柱式”是河湟地区周边藏族聚居区的土(石)木混合结构平顶碉房的典型建造方式:建造时逐层安装梁柱,不设通柱。河湟地区的抬梁平屋式在实际操作层面体现的“分层”做法,即是藏化趋向的表现。

抬梁密肋式体现汉化特征

对比分析果洛藏族自治州的藏族碉房与河湟地区的藏族庄廓民居,笔者认为,河湟地区藏族庄廓民居的抬梁密肋式结构是藏族碉房密肋平顶式结构汉化的结果。

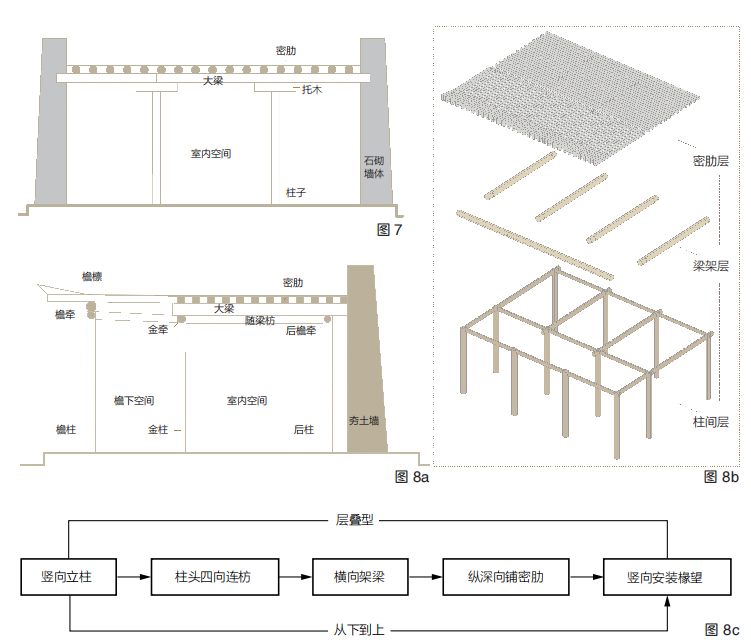

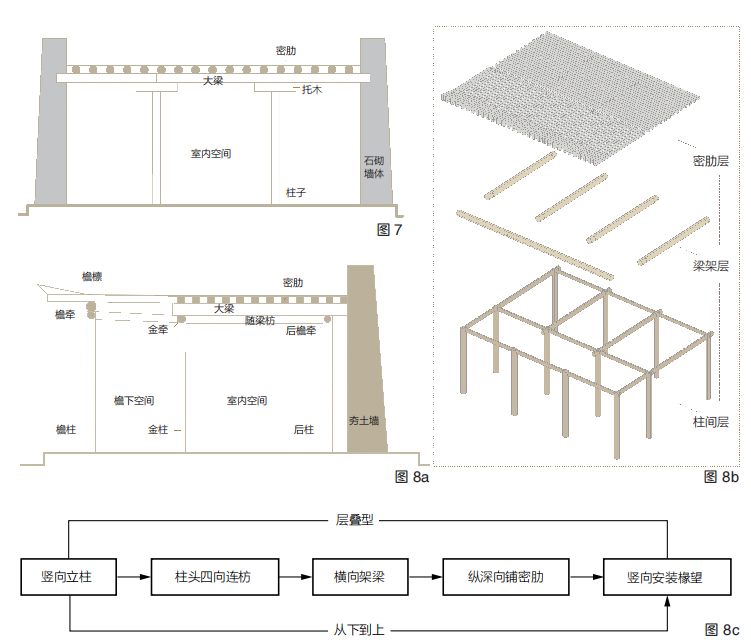

在青海省果洛藏族自治州,藏族人口占比最大,藏族碉房是当地常见的居住建筑形式。其密肋平顶式结构由外部石砌墙体、内部柱网和连接二者的大梁组成。大梁的外端头垂直插入墙体,两个内端头由托木承托,托木之下立柱,大梁之上承密肋,密肋之上再铺板,构成完整的传力体系。据此总结藏族碉房的建造特征:石砌墙体构成整个室内空间的边界,大梁的长度决定柱的位置和数量,空间的划分具有不确定性,遵循由上向下的设计路径,大片均匀排布的密肋直接承担屋面的荷载,整个室内空间呈现出缺乏秩序的弥散感(图 7)。

反观河湟地区藏族庄廓民居的抬梁密肋式结构:①外部墙体仅作为外围护结构,与内部木框架相互独立,不承担屋面荷载,屋面荷载完全由内部木框架承担;②内部木框架遵循抬梁式“柱上搁置梁头,梁头上搁置檩条(密肋)”的竖向组合逻辑;③两榀屋架之间由纵向的枋拉结;④节点处以榫卯连接。以上四点与抬梁平屋式结构类似。但抬梁密肋式结构中,金柱与后柱等高,大梁之上不设童柱,密肋水平且均布,屋面的排水主要依靠覆土起坡(图 8)。据此可以归纳藏族庄廓民居的建造特征:外部墙体的作用只是包裹内部木框架,柱的位置和数量决定间架的布局,结构单元规整,遵循由下向上的设计路径,大梁与随梁枋的组合削弱了密肋平顶带来的弥散感,使“间”的秩序感明晰。回顾团队研究成果,梳理果洛藏族自治 州( 藏 族 人 口 约 占 92%,汉族人口约占 7%)、甘南藏族自治州(藏族人口约占60%,汉族人口约占 39%)、河湟地区(藏族人口约占 11%,汉族人口约占 61%)的典型民居实例,可发现各地具有代表性的结构形式分别为密肋平顶式、方木密肋式、抬梁密肋式,地域汉族人口比例越大,藏族民居结构形式汉化的趋向性越明显。

图7 果洛藏族自治州藏族碉房密肋平顶式结构剖面示意图

图8 河湟地区庄廓民居抬梁密肋式结构 8a. 剖面示意图

表象与成因

河湟地区的抬梁平屋式建造工艺来源于河州(今临夏回族自治州),主要使用者是汉族、回族、撒拉族、土族。从语言角度分析,汉语是他们共同的书面语,也是汉族、回族的口语,因此他们与河州汉族木匠沟通顺畅。同时,由于甘青地区多民族工匠的开放型合作传统,抬梁平屋式受藏族建筑工艺的影响也不可忽视。

藏族多生活于偏远且封闭的高海拔地区,其庄廓民居的大木作部分虽有相当比例由本地藏族木匠完成,但也有很大比例是由流动作业的河州汉族木匠完成的,所以抬梁密肋式也是受到汉族建造工艺影响的结果。

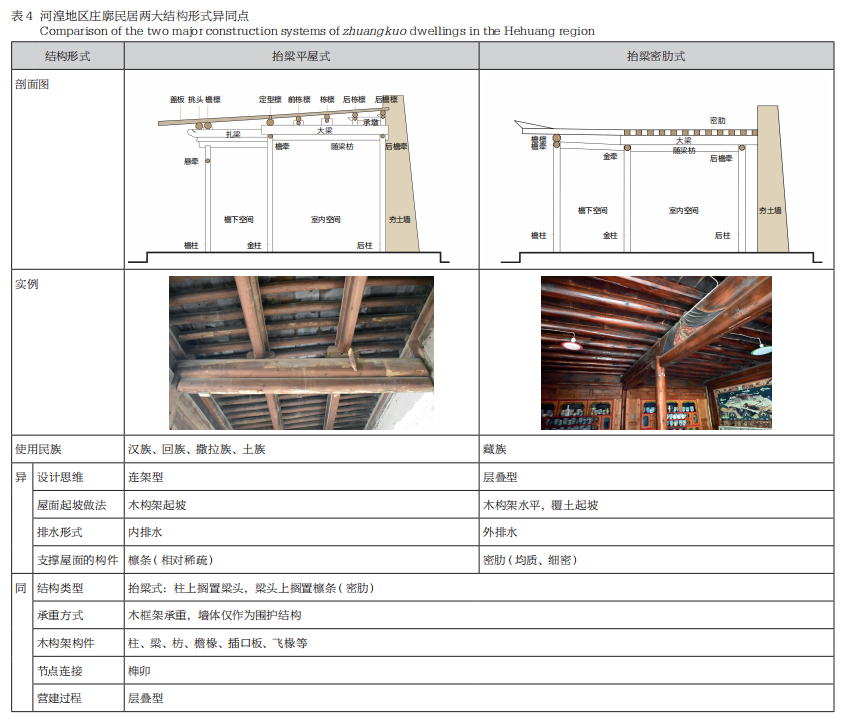

综上,语缘决定了不同民族庄廓民居结构形式的选择,而河湟地区各民族长期互动、交融的宏观历史背景与工匠广泛作业、持续交流的客观事实,也促使两类结构形式不断趋近(表 4,图 9)。

图9 河湟地区庄廓民居两类结构形式演变示意图

表4 河湟地区庄廓民居两大结构形式异同点

庄廓民居的空间观念

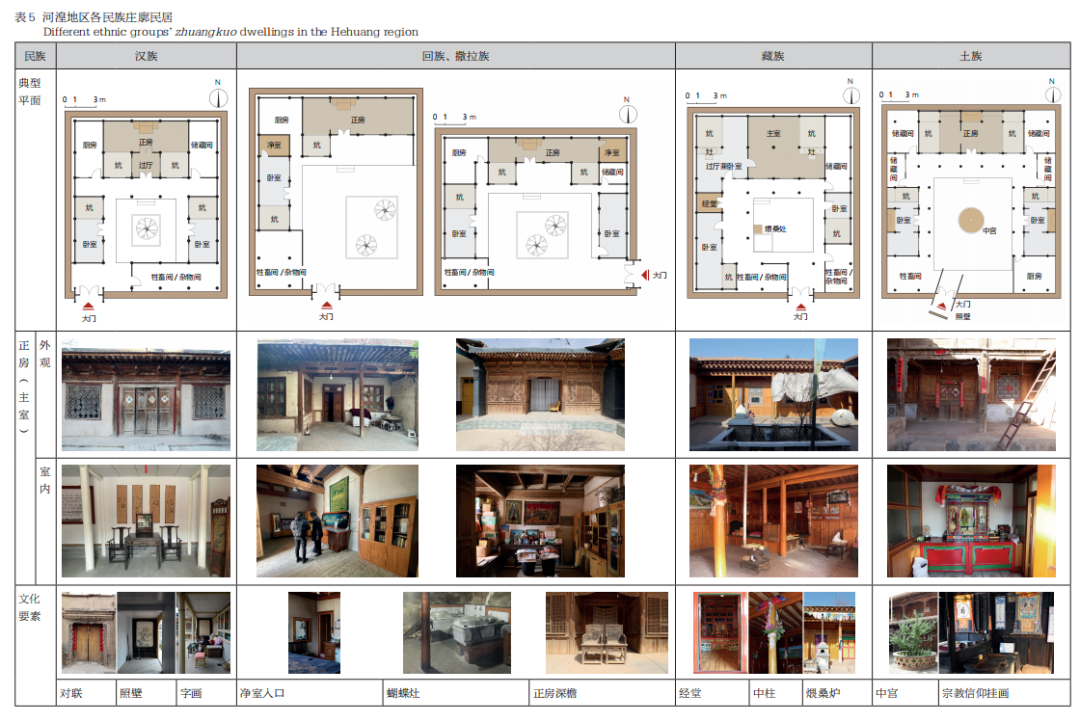

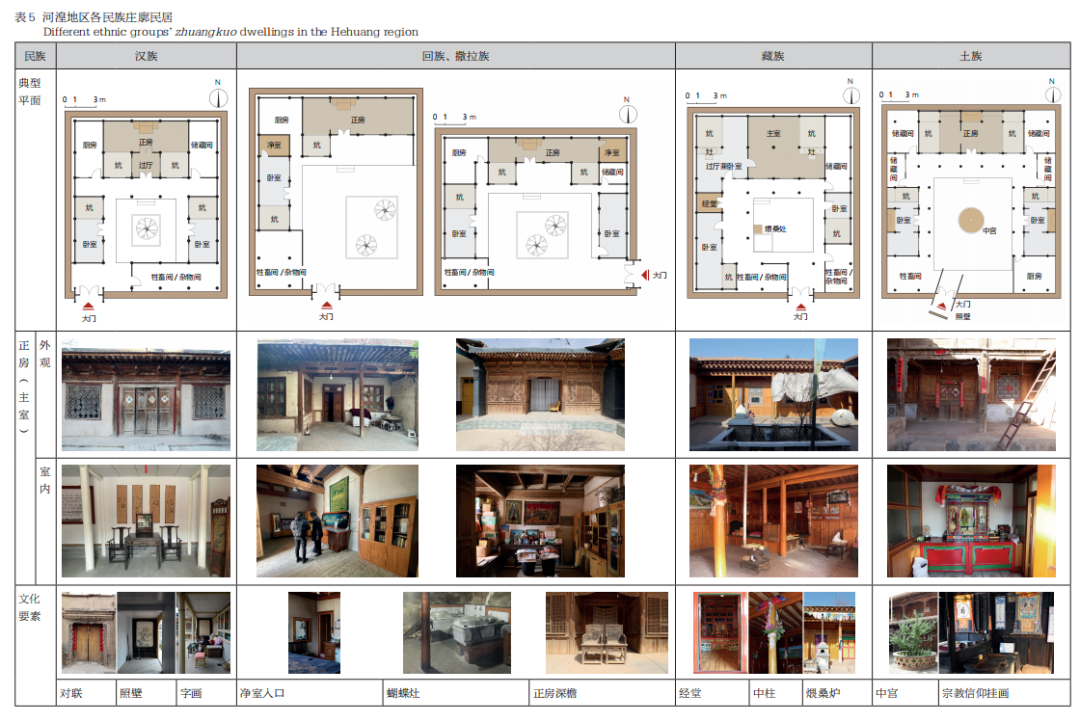

“文化对民居建筑的塑形存在根本性影响,民居物质形态中的结构性差异在本质上是文化的差异,建筑形态构成了透视民居文化的关键要素。”在河湟地区,汉族重礼制,回族、撒拉族、藏族重信仰,土族兼而有之。各民族文化观念不同,因而空间需求也不同,庄廓民居的合院空间形态也因此存在差异(表 5)。

表5 河湟地区各民族庄廓民居

需要说明的是:河湟地区地域辽阔,民族民居数量众多,本文在论证时选取了各民族文化核心区(该民族人口占比较大、民族类型单一、民族特色浓郁)的传统村落中的典型实例进行分析,特例不在本文的讨论范围。

汉族强调礼制

礼,作为中国古代社会的等级制度,集中反映了封建社会中的天人关系、阶层等级、人伦秩序、行为准则等,制约着民居建筑空间形态,主要表现在空间序列组织、功能布局、正房(主室)设计等方面。

汉族庄廓民居宅院坐北朝南,空间方位明确,四方庄廓墙环绕宅院,中轴秩序明晰。大门作为宅院中的前导空间,具有重要的等级标识性,多位于宅院南侧外墙正中或西南角;中轴尽端为民居中最重要的礼仪空间——正房,多为三间两进的松木大房,面宽最宽,形制最高;对称的东西两厢进一步强调中轴秩序。

汉族庄廓民居的功能布局体现出封建社会的人伦秩序。大门外部设有照壁,内部通常正对厢房山墙或屏门,人需转折进入,以避免风水学说中的“泄气”。正房居中,通常是家庭长辈居住和举行重要活动的场所。东西两厢相伴,多为卧室。按八卦坐宫的说法,东方为天医中吉,为求家中嗣续、家道昌盛,东厢房通常是儿子、儿媳的住房,建筑装饰与规格略低于正房。临近大门的角房多为农具间、牲畜间、厕所、杂物间等,其余角房则多为厨房、储藏间等。

汉族庄廓民居院落北侧正中的正房亦反映出尊卑序列。正房形式以对称性强的一出檐、虎抱头和檐廊式居多。正房明间安装四扇格子门,次间、稍间安装花格支摘窗,窗下砌砖雕槛墙,主次分明。从正中过厅进入中堂,中堂不住人,靠墙摆放条几、八仙桌,两侧置官帽椅,墙上挂古训字画。部分汉族庄廓民居正房明间供奉着神灵,亦非居所。东西次间分别为卧室和会客空间,其中火炕多对称置于次间窗下,满铺于檐柱与金柱围合而成的方形空间内,是家中长者和客人休憩之处。河湟地区的汉族大多生活在经济相对发达之地,对传统民居的改造相对普遍,多顺应现代生活方式调整内部布局与家具陈设,但并未改变汉族庄廓民居重礼制的基本倾向,同时保留了诸多汉文化元素。

汉族庄廓民居讲究空间序列组织、明晰建筑位向、重视院落布局。这些观念遵循天人关系与人伦秩序,是中国传统宗法制度在汉族传统民居中的体现。

回族、撒拉族与藏族偏重信仰

回族、撒拉族庄廓民居的空间演绎

河湟地区回族、撒拉族庄廓民居布局并不遵循中轴空间序列组织、尚南尊东的空间方位、单数开间的空间形制等;而是常采用并列式横向布局,选择南向正房主要出于对地理和气候的适应,单体建筑常为偶数开间。庄廓民居中,回族、撒拉族对信仰的重视主要体现在功能布局与正房设计等方面。

回族、撒拉族注重洁净,其庄廓民居的功能布局明显受此影响,主要表现如下:①北侧正房檐下用于小净,要悬挂汤瓶以便于家人用流水冲洗手和脸,因此正房通常设有深檐廊、高台阶,采用砖石墁地,院内有排水设施;②大净的私密性要求较高,因此净室多与卧室或正房相连,形成固定的组合;③厨房多独立设置于内院的西北或东北角房内,配备蝴蝶灶,灶炕分离;④厕所一般位于内院角房或外院,位置比较隐蔽;⑤内院多植花木,清幽雅致。

回族、撒拉族庄廓民居正房多采用虎抱头、钥匙头形式,不同形式对应不同的日常生活和仪式活动。与汉族庄廓民居类似,“虎抱头”正房明间正中墙上悬挂中堂画,画下的琴桌上放置《古兰经》,紧贴八仙桌摆放茶具与供器,两侧陈设太师椅,营造庄重、严肃的入口空间。两侧次间的凸出窗下部分均设置通面阔火炕,并以铺炕拜毡的尺寸为模数。日常生活视角下,“虎抱头”正房空间呈现为对称、均质的形态。但回族、撒拉族面朝麦加的方向做礼拜时,正房西次间的等级比明间高,正房空间便会进入“反结构”状态,即“虎抱头”正房的空间形态与文化形态并不时刻对应;而“钥匙头”的平面形式似乎更适应宗教文化需求。因此,可以说回族、撒拉族在迁移到河湟地区并进行居住文化融合的过程中,将仪式活动融于日常生活,会对庄廓民居尤其是正房空间布局做相应的调试,而虎抱头、钥匙头正是不同调试程度的体现。

河湟地区藏族多信仰藏传佛教,宗教文化渗透到社会生活的方方面面。河湟地区藏族庄廓民居承袭了本民族的建筑模式语言,明显地体现在民居空间序列组织、功能布局、主室设计等方面。

河湟地区藏族庄廓民居以庭院为中心,生活生产用房相对均质,无明显的等级区分,宅院整体也不强调中轴的单向度空间序列。具体分析藏族庄廓民居的空间层次:外圈是厚重的夯土边界,内圈布列生活生产用房,再往里则是整圈檐廊,中心位置是庭院,庭院内置煨桑炉。环形空间层层嵌套的布局,最终凝聚于袅袅桑烟。在曼荼罗的影响下,藏族庄廓民居空间形态强调以中心为主导向外辐射,同时以边界为限制向内凝聚,由此构成“内聚外屏”的神圣空间。方形与圆形这两种几何图形更是四分曼荼罗布局常用的表达形式。河湟地区藏族庄廓民居空间形态正契合曼荼罗的图案特征。

佛教信徒每日都要念经煨桑,因此经堂与煨桑处是藏族庄廓民居中的常见功能空间。经堂多位于院内的东侧或西侧,并与主室靠近,以实现神圣与世俗空间的联结。与周边藏族地区经堂还需承载僧侣念经功能不同的是,河湟藏族庄廓民居中的经堂大多仅用于供奉,通常一面阔宽、一进深甚或半进深长,内部装饰华美隆重。煨桑处多立于中心庭院一侧,靠近经堂;而非庭院中央。

主室内部向心型的空间布局形式与庄廓民居的空间序列组织一致。主室常位于北侧角房处,客厅、卧室、厨房、经堂(部分另设)杂糅于其内,功能空间尚未完全分化,仍保留着浓重的游牧民族住居文化痕迹。主室是各功能空间环绕中柱构成的矩形大空间,具有类似四瓣方伞的空间意向,作为连接天、地、人的竖向路径,中柱“实体”起到了一定的中心集聚效应。环绕中柱并贴着墙面布置的藏桌、藏凳、“炕连炕”、壁龛,进一步强化了这种向心型的空间布局。需要特别说明的是,与汉族、回族、撒拉族多将火炕置于正房南侧窗下的做法不同,藏族庄廓民居室内多使用灶连炕组合,室内有明火热源,炕的位置较为灵活,在窗下设置炕的情况也很常见;同时,炕连炕形式恰好介于火塘与壁炉这两种形式之间,在某种意义上反映了河湟多民族地区藏族建筑文化的演变趋向。

以上所述回族、撒拉族和藏族庄廓民居的空间形态特征,反映出信仰对建筑布局的强烈引导效应。

同时受汉文化与藏文化影响的土族庄廓民居表现出明显的复合性。

土族庄廓民居空间形态的构成法则受汉文化影响较深,主要表现在以下三个方面:①空间序列组织突出择中思想。在南北向的中轴线上,由南至北依次为照壁、斜向入口、中宫、正房,空间层次分明且富有变化。②院落空间布局符合风水学中有关吉凶方位的说法。院门多位于南侧且斜向切入,并外设照壁以遵循风水原则;正房位于北侧正中位置,东西两厢相伴左右;角房多为厨房、厕所、储藏间等。③宅院空间布局遵循“尊卑有别,长幼有序”观念。正房通常是家中长辈的生活空间,多采用对称性较强的檐廊式或虎抱头形式,外饰隆重,台基高于两厢。正房明间为堂屋,次间为卧室,以木隔扇分隔,次间铺满山火炕,炕的尽端放置传统炕柜,炕柜上多饰以牡丹图案。东西两厢同样遵循“一明两暗”的对称布局,是晚辈的生活空间。

土族庄廓民居的特色空间更多地受到藏传佛教文化的影响,主要表现在以下两个方面:①院落正中为中宫。在修筑庄廓墙之前,先请喇嘛(或阴阳先生)确定中宫的位置,并在该位置地下埋镇宅宝瓶(瓶内倒少许水,放置五腥、五色粮食、八珍、十二味金药,以及佛经、符箓等)。庄廓民居建成后,于中宫的上方砌花坛,坛上设煨桑炉、立嘛呢旗杆。②中宫是宅院的核心精神空间,以中宫为圆心,在正房、两厢明间布置佛堂,构建起土族庄廓民居中的曼荼罗元素。

可以说,土族庄廓民居多以汉文化影响下的合院为原型,同时融入藏传佛教文化中的多重元素。这种兼容并蓄的方式,正是土族这一融生型民族博采众长之下,对本民族庄廓民居文化的创新体现。

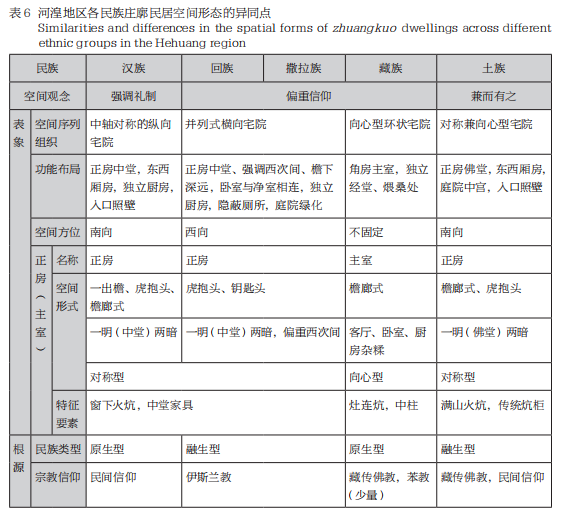

表象与根源

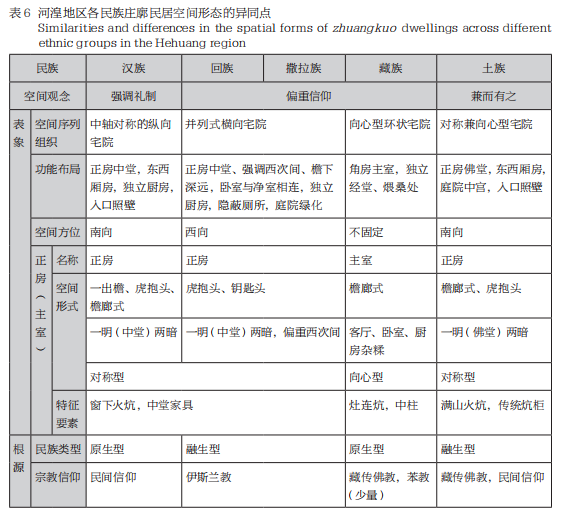

各民族庄廓民居的空间序列组织、功能布局、空间方位、正房(主室)设计等,蕴含着该民族庄廓民居空间形态的构成法则(表 6)。

表6 河湟地区各民族庄廓民居空间形态的异同点

河湟地区各民族庄廓民居空间形态存在异同点的根源:两大原生型民族(汉族和藏族)的庄廓民居空间形态特征,依旧根植于本民族的文化土壤中;三大融生型民族(回族、撒拉族、土族)是在原生型民族社会化程度较高时迁入的。这些融生型民族在遵循本民族住居文化传统与宗教信仰的基础上,从不同向度出发,不同程度地吸收了汉族和藏族民居的既有空间形态,从而建构起本民族庄廓民居的身份标识。

结语

通过对河湟地区庄廓民居基本特征、各民族庄廓民居建构思维、各民族庄廓民居空间观念这三个部分的研究可知:①由于自然环境、既有建造范式、汉族木匠的影响、适度与经济原则,河湟地区各民族选择了庄廓民居这一共性住居形式,其庄廓民居均具有高大院墙、精致院门、平缓屋顶、中心庭院等基本特征。②语缘联结起的使用汉语或部分使用汉语交流的汉族、回族、撒拉族、土族,倾向于采用抬梁平屋式结构形式,这与藏族的抬梁密肋式结构形式存在一定差异。同时,由于河湟地区不同族群长期互动交融的宏观历史背景与民族工匠广泛作业并持续交流的客观事实,这两种结构形式不断趋近。③各民族庄廓民居空间形态的差异性反映出根植于民族文化土壤中的空间观念偏好;而关联性则源于融生型民族与原生型民族之间广泛且持久的日常交往与精神交流,融生型民族吸收原生型民族既有的民居空间模式并对其进行调试,调试程度与民族之间的文化交流频次和深度相关。

费孝通指出:“中华民族是一个不可分割的整体。中华民族这个整体又由许多相互不能分离的民族组成。组成部分之间的关系密切,有分有合,有分而未断,合而未化,情况复杂。这个变化过程正是我们要研究的民族历史”。本研究有助于保护民族文化传统,促进民族文化交流,同时也对铸牢中华民族共同体意识理论研究的有一定意义。

致谢:感谢课题组邵超、李宗恕提供技术支持,感谢方坤、田嘉磊、张浩彬提供图片支持。

李冬雪,西安建筑科 技大学建筑学院(西安710055)博士研究生

李军环,西安建筑科技大学建筑学院(西安710055)教授

靳亦冰,西安建筑科技大学建筑学院(西安710055)教授,青海省高原绿色建筑与生态

社区重点实验室(西宁 810008),本文通讯作者

张超,青海省城乡建筑文化保护利用中心(西宁 810000)工程师

完整阅读见《建筑遗产》2024年第3期(总第35期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

李冬雪,李军环,靳亦冰,张超.河湟多民族地区庄廓民居建构思维与空间观念探微[J]. 建筑遗产, 2024(03): 1-12.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):河湟多民族地区庄廓民居建构思维与空间观念探微

规划问道

规划问道