【作者按】2024年12月10—16日,东南大学建筑学院王兴平教授团队赴白俄罗斯开展“可持续城市化:中白产业园区高质量发展与规划研讨活动”,本次学术交流活动被列入2024—2025年中白科技创新年活动方案科技交流类项目,由中国和白俄罗斯两国总理在白俄罗斯首都明斯克共同宣布启动。东南大学建筑学院副教授胡畔、博士后陈骁、博士研究生欧振宇、硕士研究生龚文晨共同赴白参加调研和交流。

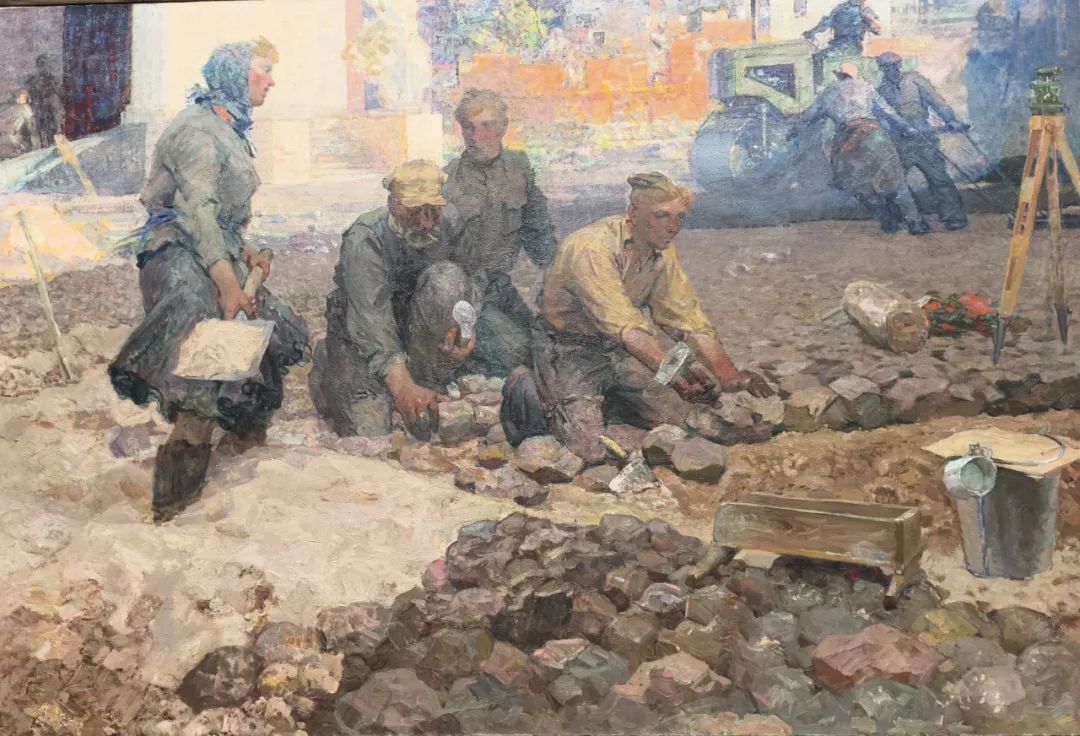

明斯克市的历史可以追溯至11世纪。如多数欧洲市一样,它起源于一个小型贸易市场,从1101年开始成为某个君主国家的首都,直到1129年被基辅罗斯兼并,才正式纳入罗斯人的文化版图。明斯克在1793年被俄国占领作为其军事要塞;1917年十月革命后,它成为白俄罗斯苏维埃社会主义共和国的首府;后在1991年苏联解体后成为白俄罗斯共和国的首都。明斯克的城市历史也是一部“战后重建史”——1812年它被拿破仑一世的军队摧毁,一战期间遭受重创,二战期间再次被摧毁——在历代政权此兴彼落的过程中,它一次次被摧毁,又一次次得以重建,饱受劫难,容貌不断改变(图1)。旅欧华人诗人曾言,“明斯克,欧洲的心脏。斯维斯洛奇河,静静地流,里面有多少明斯克人幸福和心酸的眼泪。”

Avenue],图2),建造一条垂直于主干道的南北向次干道(今革命大街[vulia

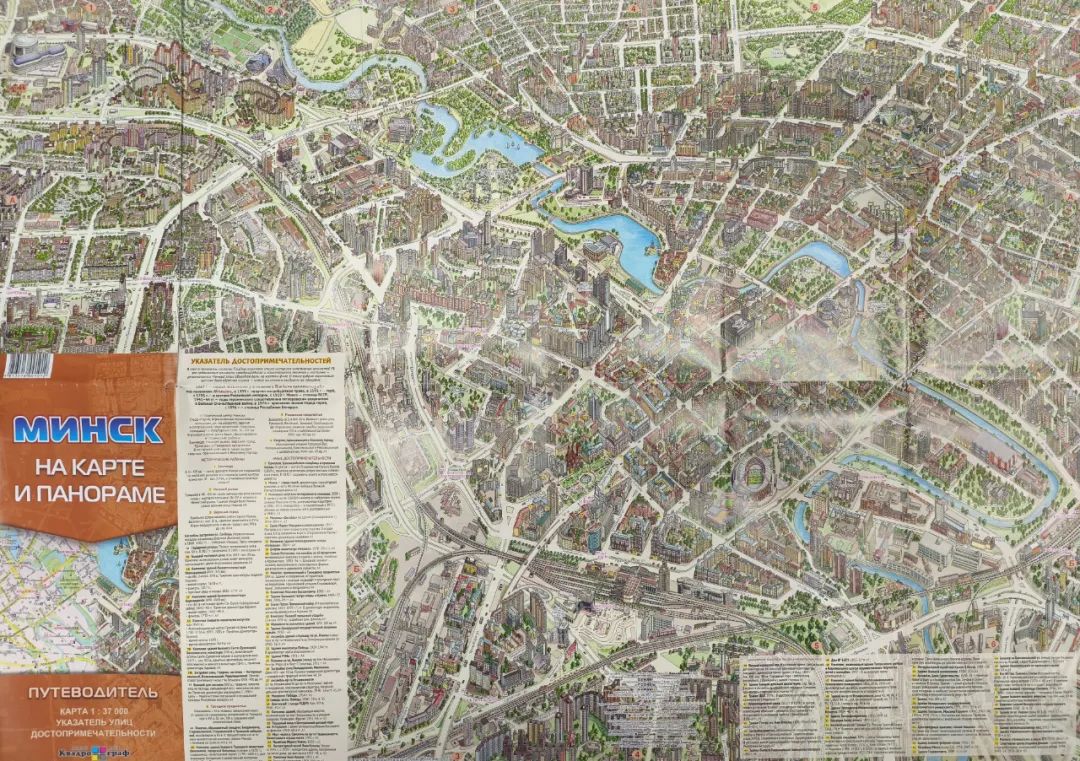

Revolucionnaya],图3),作为市中心的基本结构;在两条主要道路的交叉口建造一个新的中央广场,为城市创造一个社会政治中心;修建两条支路,形成中心放射状的城市结构;沿斯维斯洛奇河创建连续的公园绿地系统。之后,明斯克在1946年提出新的城市总体规划,整体上延续了上版规划的思想:修建主要放射状道路,将原方格路网转换为中心放射状道路系统;建设一个雄伟的城市中心;建立连续的绿地系统;将主要公共服务聚集于城市中心,住宅和工业区则置于其周边;等等(图4)。

图2 明斯克独立大道街景

明斯克在社会主义建设时期改造和重建的城市中心区,一直作为城市遗产被保护和使用至今,成为了解明斯克以及白俄罗斯的重要媒介。事实上,二战期间的破坏并不是明斯克城市全面重建的唯一原因,而是新城市发展的催化剂,使它可以在不失去前城市历史特征的情况下创造新的身份——一种体现社会主义思想与现代主义传统的城市规划模式(图5)。

2 明斯克的城市遗产与市民生活

本次调研中,笔者一行先后入住两个不同的酒店,一个是位于老城区的莫纳斯特尔斯基酒店(Hotel

Monastyrski Minsk City Centre),另一个则是在城市中心独立广场旁边的明斯克酒店(Minsk

Hotel)。前者位于革命大街,后者位于独立大道。传言,明斯克在俄语中的本意是“小山丘”,结合笔者在明斯克City Walk留存的记录来看,其老城区确实坐落在斯维斯洛奇河边的小丘上,小丘中心是明斯克的地标建筑群——白教堂,亦称圣灵主教大教堂(Holy

Spirit Cathedral,图6)。教堂始建于17世纪,为巴洛克风格,白墙绿顶,别具一格。教堂中曾被用于修道士们日常起居的住宅建筑如今被改造为莫纳斯特尔斯基酒店,所以酒店将教堂照片放于其官网宣传,这也导致笔者一行第一次办理酒店入住时直奔教堂而去,错把教堂当成酒店。老城区的建筑一般是2~3层(图7),其中许多历史建筑被改造成博物馆或者市政办公楼(时间有限后来笔者并未一一探访)。时值冬季,街上行人并不多,但裹得严严实实行走在老城区,看着碧蓝的天空、极具特点的城市建筑、时不时飞起的鸽群,笔者幸福地感受着静谧安详的城市氛围——而这一切,也满足了我对明斯克的所有想象。

尽管在一些受新自由主义思潮影响的文章中,批判苏维埃城市规划的话语——“通过极权主义的建筑构建理想城市”,“杂糅了基于理性的现代主义与基于意识形态的社会主义”——屡见不鲜,甚至导致人们对“开阔的主干道”、“大片绿地”、“雄伟的公共建筑”和“放射性空间结构”等“苏维埃式的”规划要素也有了偏见。但实际上,恰当的批判不应针对规划理论和形式本身,而应指出明斯克(以及其他苏维埃城市)新的空间形式没有适应新的社会关系,即城市的空间和功能没有完美体现属于新的苏维埃的空间意义。对于当时缺乏足够的城市重建知识和经验的建筑师和规划师来说,临危受命将战后的明斯克重建为苏维埃的理想城市极具挑战。由此看来,后世理论家们尖锐的批评显得格外苛刻。然而今天,在过去某个阶段不被欣赏的苏维埃风格的城市格局和建筑已成为历史遗产,赋予明斯克引以为傲的特征与品质。

3 一些调研思考与感悟

作者:欧振宇,东南大学建筑学院,博士研究生。ozy20001121@163.com

蜕变——“城市走廊开发计划”下亚的斯亚贝巴的新面貌【埃塞行】

亚的斯亚贝巴郊外工业园区调研记录——以东方工业园和博莱乐米园区为例【埃塞行】

“平行时空”中的山地友好城市——与重庆对比视角下的亚的斯亚贝巴行记【埃塞行】

编辑 | 顾春雪 张祎娴

排版 | 顾春雪

本文为本订阅号原创

欢迎在朋友圈转发,转载将自动受到“原创”保护

原文始发于微信公众号(国际城市规划):https://mp.weixin.qq.com/s/_SaLracAFzX_lGCOMMQSgg

规划问道

规划问道