什么是好房子?

孩子可能会回答

是神奇的“100层房子”

1层是滑滑梯,2层是海洋球,3层是游乐园……

成年人的回答

或许会是这个公式

好房子=学位+医疗+通勤+面积+环境

老人的回答

可能会是这样

能将一家人聚在一起、三五老友天天遛弯的

就是好房子

到底什么样的房子是好房子呢?

政府的解答来了~

2025年全国两会期间,“好房子”首次写入政府工作报告,这意味着“好房子”建设成为中国现代化和城市高质量发展的重要标志。深圳市城市规划设计研究院股份有限公司(简称“深规院”)长期关注深圳市老旧小区改造、完整社区建设等重要民生工程,我们结合以往研究为深圳市老旧小区改造未来之路抛砖引玉。

—

什么是“好房子”?

政府工作报告中是这样描述的——要“适应人民群众高品质居住需要”,要“安全、舒适、绿色、智慧”。安全是要让人们住得安心和放心;舒适是让人们住得舒心;绿色就是让人们住得健康;智能就是让人们用得更方便。

倪虹部长说,当前人民群众的住房需求,正在从“有没有”转向“好不好”,建设“好房子”直接关系到人民群众的获得感、幸福感。各地要把保障房建成“好房子”,且不仅要把新房子建成“好房子”,也要结合城市更新,采取多种方式,把老房子想办法改造成“好房子”。

—

深圳老旧小区有什么特征?

◎ 建设特征

集中分布、高容积率、规模较小

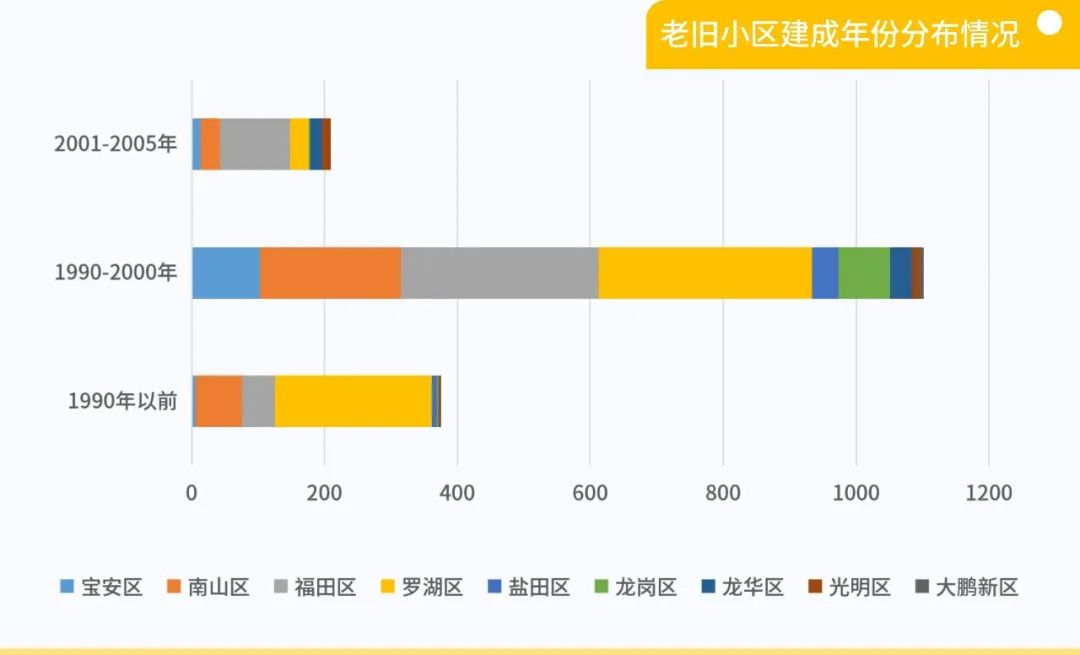

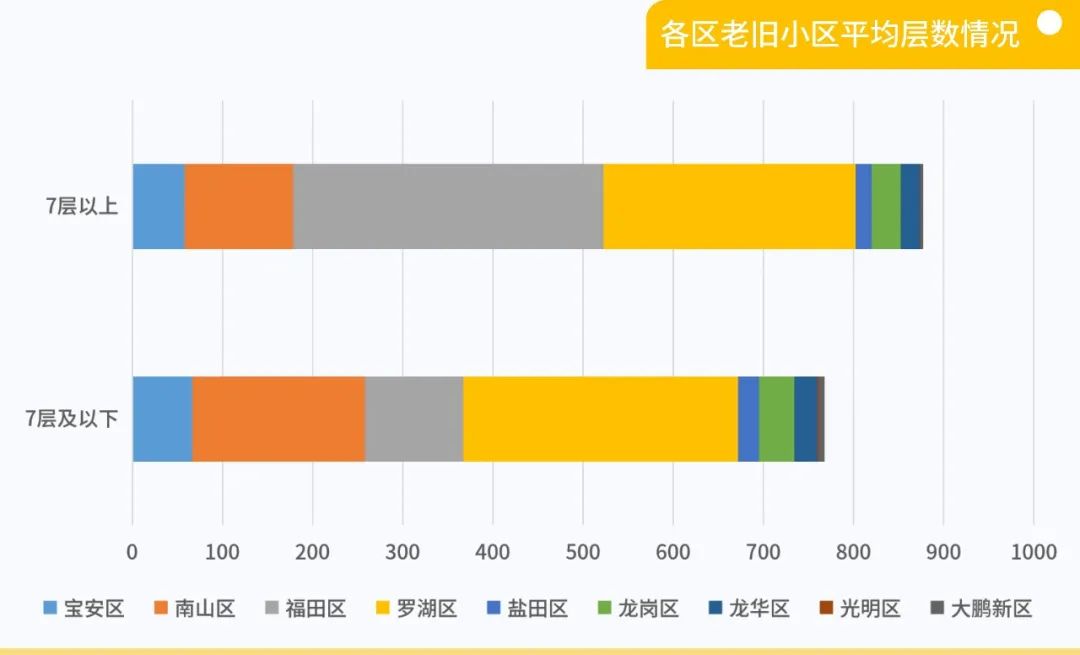

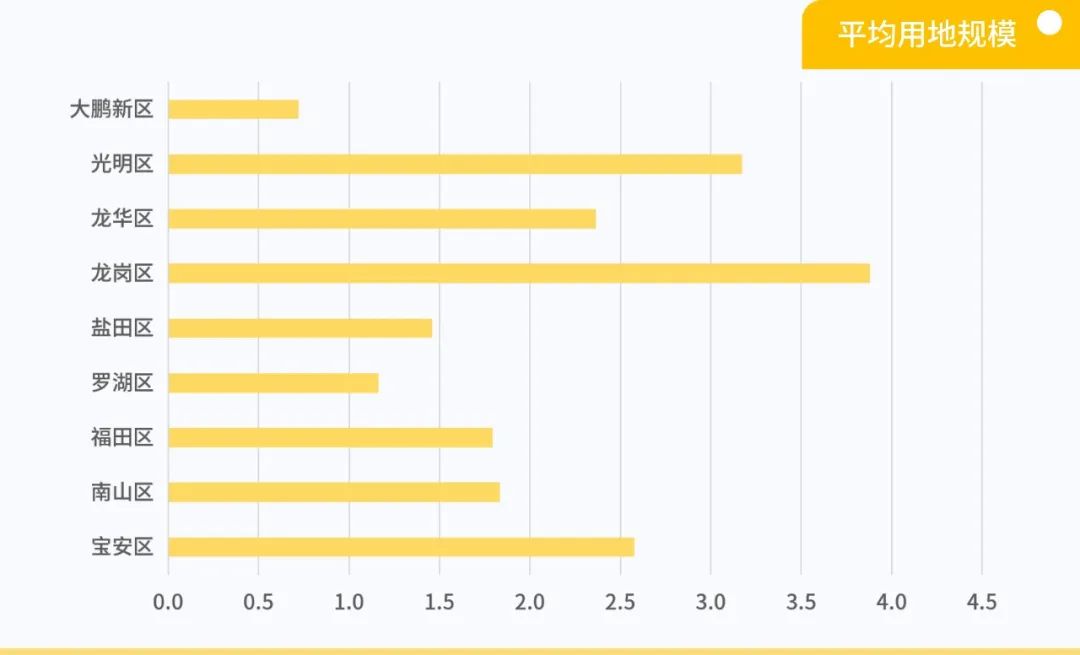

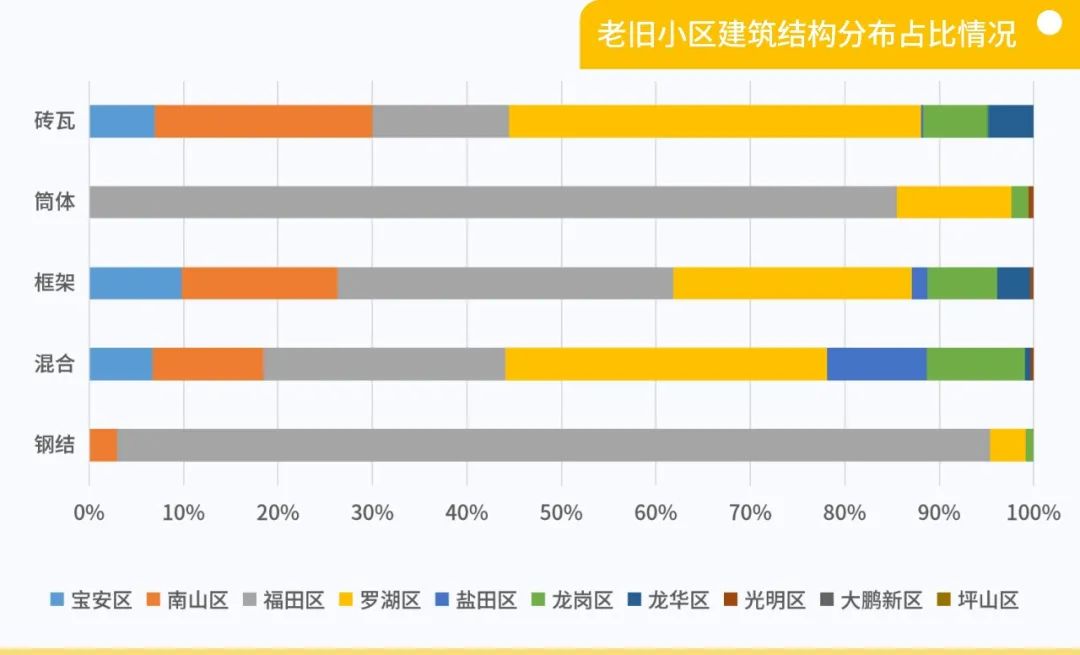

深圳有大约1600多个老旧小区,集中分布在罗湖、福田和南山区。大部分老旧小区开发强度毛容积率大于 2.5,老旧小区平均层数在7层以上;平均用地规模约2-3公顷,可见深圳老旧小区普遍用地规模小,容积率高。

◎ 深圳老旧小区建设特征分析图(项目组绘制)

数据来源:GIS 数据库 2016年建筑普查、2016年现状土地利用

◎ 人口特征

人口年轻、学历高、带眷型

深圳老旧小区范围内常住人口年龄集中分布在18-35岁,本科学历以上占比较多,带眷度高,各区人口情况差异显著,福田、罗湖、南山区等街道老龄人口较多,宝安、光明、龙岗、龙华区等街道年轻人口相对较多。

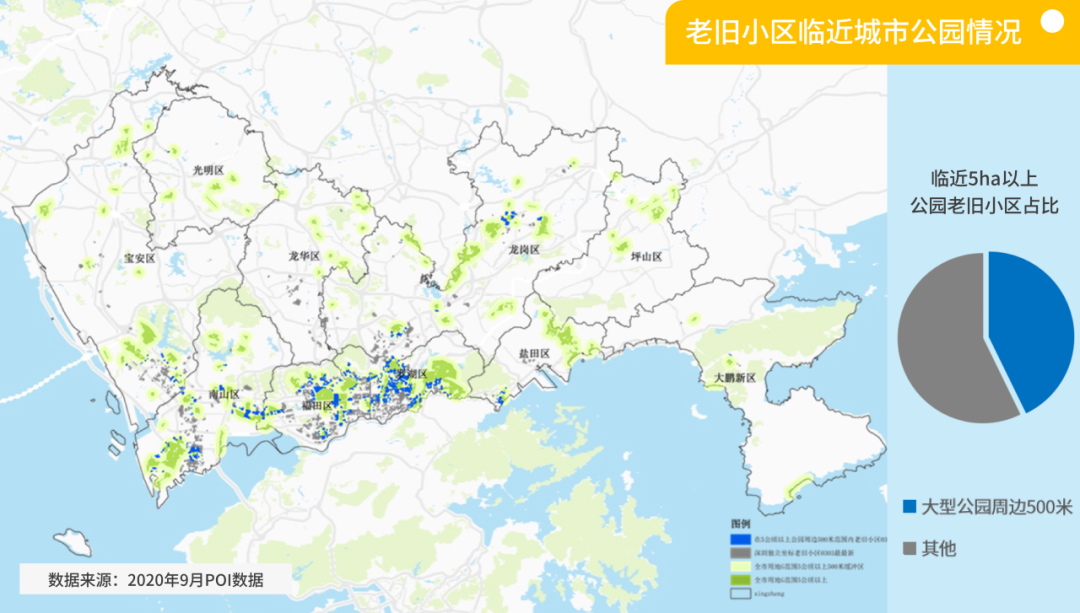

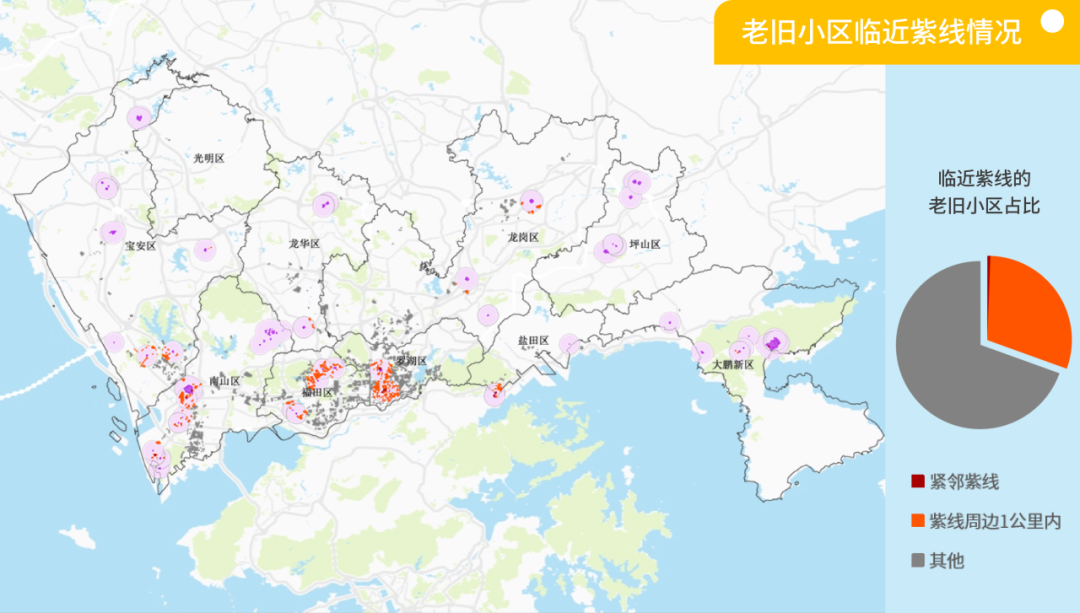

◎外部资源特征

总体区位优势明显、周边资源丰富

深圳老旧小区约有一半以上临近轨道站点、城市公园绿地及重点产业片区,约有30%临近历史文化资源,同时部分老旧小区代表改革开放初期居住风貌特征,具有一定的文化特征,如白沙岭居住区、益田村、天景花园等小区。

◎ 深圳老旧小区外部资源特征分析图

(项目组绘制,地图界线仅做示意)

—

深圳的老旧小区改造做了什么?

老旧小区改造是事关群众切身利益的重要民生工程。2021年,深圳市专门成立老旧小区改造领导小组,推动相关工作加快落地。结合城市实际和群众改造意愿,有关部门对2000年底前建成的老旧小区进行全面摸排,梳理形成1622个老旧小区改造清单,主要针对屋面道路、消防、给排水等基础设施短板,停车、充电、电梯等配套设施不足,明确基础类“应改尽改”、完善类“宜改即改”、提升类“能改则改”的任务目标。目前已完成1363个老旧小区基础类改造,完成需改造老旧小区任务数超过八成,并对其中590个小区进一步实施了完善类和提升类改造,大大提升居民居住体验。

此外,深圳有三个老旧小区改造项目入选了《广东省城镇老旧小区改造案例图集》,分别是长城二花园、益田村和新洲花园改造项目,均位于福田区。

◎ 长城二花园

稳基础补短板,全面改造小区旧貌

长城二花园改造工程主要进行了消防设施、屋面防水、小区道路、照明等基础性改造提升,并对小区内的现有儿童友好乐园进行活化更新。此外,长城二花园通过居民自筹、归集物业公共收益等方式与企业合作兴建了一座立体车库、一个长者食堂以及13个充电桩。长城二花园小区被选为“2022年住建部城镇老旧小区改造联系点”,并入选部级期刊《城乡建设》作为典型案例面向全国推广。

◎ 益田村

聚焦“全龄友好”,打造完整社区

益田村注重满足不同年龄段居民的需求,结合“完整社区”的理念,为社区居民营造多元化的完整社区场景,提供更加宜居舒适的生活空间。针对老龄人群,建设无障碍坡道、更新楼道扶手、既有住宅加装电梯等适老化改造;针对低龄人群,利用零散闲置空间活化改造成儿童游玩探险的口袋公园;针对年轻人群,建设24小时社区图书馆,满足社区居民的学习与工作需求。

◎益田社区儿童友好乐园

◎ 新洲花园

筑牢安全防线,保障民生福祉

新洲花园小区则在安全防护方面取得了突破。住建部门统筹沙头街道改造提升基础设施、焕新公共活动场地、整治机动车与非机动车停车区域,同步加强完善消防设施安装、落实消防安全网格化管理,进一步提高社区安全防范应急能力与物业管理消防应急能力,实现社区公共秩序和治安秩序的根本好转,形成社会治安联动机制。

—

未来,老旧小区改造可以做的更多!

75岁的桥水基金的创始人雷·达利欧,接受美国著名主持人塔克·卡尔森采访,主持人问到“什么才是真正的幸福?”,达利欧的回答是社交联系。他认为,在基本需求之外,更多的金钱和权力与健康或幸福之间并没有相关性。但是当人们有强烈的社交联系时,一切都会变得更好。

建设“好房子”就是为了增强了人们的获得感、幸福感、安全感,未来我们可以从以下几方面着手努力。

让“好房子”从概念走向实践

“好房子”的建设是一个系统工程,要有好标准,标准水平决定房屋品质。2025年3月31日住房城乡建设部发布了国家标准《住宅项目规范》,新规范规定了住宅项目的规模、布局、功能、性能和关键技术措施等,将有力支撑城镇住宅项目高质量发展。与此同时,国家相关部门也在组织编制《好房子建设指南》,一些地方已经出台了相关的标准规范,如去年北京出台《北京市高品质商品住宅设计导则(试行)》和《北京市平原多点地区“好房子”规划管理相关技术要点(试行)》。

深圳在过去几年针对城中村、新型产业用房、民用建筑、绿色建造等方面已出台相关指引和导则,未来深圳需要结合自身住宅建筑的特征,围绕“好房子”建设的四个目标“安全、舒适、绿色、智慧”,从功能改善和品质改善两个维度,重点在户型设计、公共区域、新材料新技术等方面,制定适用于深圳“好房子”建设的标准规范,让“好房子”从概念走向实践。

从“单体”到“群体”实现“住有宜居”

“好房子”的内涵不仅指住宅建筑本身,还包括舒适的居住环境、完善的服务配套、良好的邻里关系、合理的产城关系等。老旧小区改造不是孤立的,深圳有许多老旧小区紧邻着产业园区、城市公园、高校等重要资源,具有促进城市功能融合和支撑功能组团发展的作用。因此,以“好房子”为引领,将“好房子、好小区、好社区、好城区”联动建设,系统化提高城市宜居性,同时促进城市融合发展。

此外,深圳老旧小区现状呈现规模较小、独栋多、分散布局的空间特征,也需要探索拓展改造单元范围,结合周边社区资源及各类改造项目联动改造,既补充完善小区内部功能,又为周边城区提供更丰富的共享资源和提升环境品质,促进小区、社区乃至城区的“内外兼修”。

从“面子”到“里子”的全方位蜕变

“好房子”建设、居住服务与社区治理能力是相辅相成的,除了居住空间、居住服务等“面子”工程建设外,还要加强基层治理,管好“里子”,探索改革创新群团组织、社会力量参与社会治理模式,实现物质空间和治理能力的共同提升。深圳大部分小区已有物业管理覆盖,但70%未设立业委会,社区自治基础薄弱,且一些老旧小区改造完成后成效难以保持,面临维护资金不足、物业服务跟不上等问题,缺乏长效维护机制。

老旧小区改造一方面应积极探索可持续的运维模式,比如统筹政企合力,多方联动建起“资金池”,支持社会力量以市场化运作的方式进行投资,通过项目后续长期运营收入来平衡改造的投入,从而实现可持续发展。另一方面持续提升基层治理能力,通过党建引领整合资源,把住宅小区、社团组织、驻社区单位等多种类型的社会横向单位纳入社区治理脉络网,引导社区组织深入参与社区建设;在方案制定、建设实施及建后反馈的全过程中,完善居民参与的工作机制,引导居民从“要我改”的观念转变为“我要改”的主动态度,激活和培育小区、社区、片区发展的内生动力,构建强韧性长效机制。

供稿/编审

供稿:城市更新规划研究中心

作者:袁文颖

编辑:何瑜 张弈

校审:李晨

///

· 欢迎关注 ·

原文始发于微信公众号(UPDIS共同城市):“好房子”离我们有多远?深圳老旧小区改造的未来之路

规划问道

规划问道