“

无界之城 · 缘起

在粤港澳大湾区建设的浪潮中,深圳这座充满活力的创新之城,悄然孕育着一场前所未有的变革。西丽湖国际科教城,作为南山区的核心创新区域,正在探索一种全新的发展理念——“无界之城”:这不仅是一个地理空间的概念,更是一种打破传统边界、重塑城市与校园、市民与师生、产业与学术之间关系的创新实践,从精神上、心理上、制度上塑造开放融合、充满活力的创新之城,旨在打造全球领先的开放式创新生态系统,使”无界之城”从概念构想转化为城市发展的新范式。

西丽大学城位于南山区北部,是大沙河上游创新走廊的源头。这里不仅拥有完整的创新链条,从校园、研究院所到实验室,再到周边的创新社群,共同构成了深圳最具活力的创新生态单元。同时,它还拥有得天独厚的生态资源和交通枢纽优势,是实现“无界之城”理念的绝佳之地。

然而,现状并非完美。资源壁垒、空间壁垒和心理壁垒阻碍了校城融合的进程。校园与城市之间存在物理隔阂,校际交通联系不足,公共空间开放程度有限,校园文化特色也未能充分挖掘。这些都成为“无界之城”建设必须突破的障碍。

“

无界之城 · 愿景

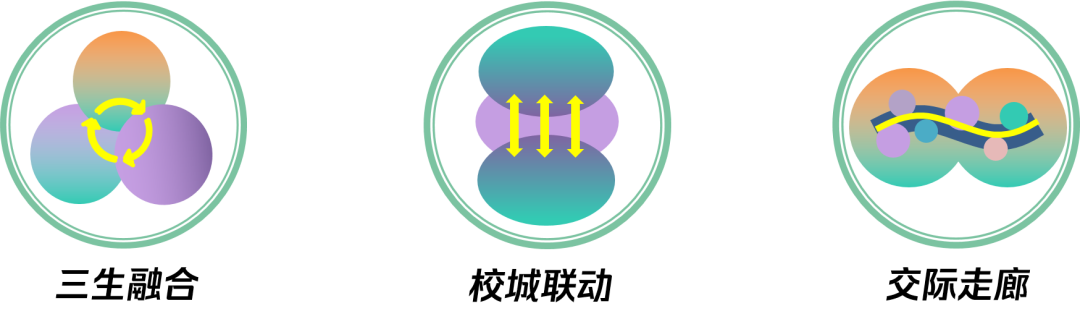

“无界之城”的愿景,是打破传统界限,推动资源、知识和人员的自由流动与深度融合。它不仅意味着物理空间的开放,更代表着思想、文化和创新的无边界交融。

2.1

学校与学校无界:从孤立到协同

在无界之城中,学校之间的壁垒被打破,形成开放的教育+生活生态。而“无界之城”通过开放平台机制重构学校间的关系,甚至在未来实现跨校课程互选、学分互认,实现无界化的教育生态,让学校培养更具全球视野的人才。

2.2

城市与学校的无界:从割裂到共生

传统的城市与学校常被视作功能分离的实体,学校是“象牙塔”,城市是“实践场”。而“无界之城”将二者融合:图书馆、实验室向市民开放,街道与校园交织为创新走廊;城市为学校提供真实场景与实践资源,学校则为城市输送技术与人才,形成“城市即校园,校园即城市”的共生格局。

2.3

市民与师生的无界:从旁观到共创

传统创新链中,市民常被视为技术被动的接受者,科创人员则困于实验室与产业端。“无界之城”通过开放数据平台、低代码工具和创客空间,让普通市民可参与城市治理方案设计或小微技术创新,师生和科创人员也能从市民的需求中获得灵感,形成全民共创的氛围。

2.4

空间的无界:空间重构释放连接力

消解学校与学校、学校与城市、学校与自然的空间割裂:用更精细化的管理方式对校园空间进行分级管控,用空间连接强化校园内部的交流交往,用公共空间、生态绿廊连接更大区域的西丽湖、塘朗山,让无界校园与城市建立连接,打造交织共生的校城界面。

2.5

制度的无界:制度创新解放生产力

打破传统制度壁垒,建立灵活、包容、赋能的治理框架,为跨界协作提供制度保证。在规划和设计阶段,广泛征集市民和师生的想法,尝试制度创新和跨部门协作的方式实现项目的技术集成,引入集群设计作为媒介,集合全领域的设计智慧,形成共治共建的校园氛围。

2.6

人文的无界:人文融合激发创造力

无界之城最大的价值或许是可以不再定义人的标签,不再定义人的价值。一名学生可能同时是城市剧场的脱口秀演员,一个茶室老板可能同时是职业再教育的参与者,一名程序员也可能是社区学校的兼职导师。无界之城鼓励越界——哲学与工学、艺术与科学、老年智慧与青年灵感交融,塑造出一种包容、好奇、永续探索的校城精神。

无界之城的未来图景并非乌托邦,而是技术、制度与人文协同的必然方向。它通过拆除学校的围墙、消融城市与学术的隔阂、激发全民创新能量,构建一个“人人可参与、资源可流动”的活力网络。这种无界化不仅提升了城市的竞争力,也为每个人提供了更多机会,推动了社会的全面进步。在这里,知识不再被垄断,空间不再被割裂,身份不再被定义——无界,即自由;无界,即可能。

“

无界之城 · 十大举措

3.1

校城无界:打破围墙,知识自由流动

目标:大学城不再是一个封闭的学术孤岛,而是与城市深度融合的创新策源地。

行动:开放校园边界,将图书馆、实验室、体育设施与市民共享;建立“城-校-楼”三级管控机制,推动校区开放试点;建设“校城创新走廊”,串联高校、科技园、创业孵化器,形成产学研一体化生态。

3.2

出行无界:无缝衔接的多维交通网络

目标:构建步行、骑行、公共交通优先的绿色出行体系,实现“零距离换乘”。

行动:优化慢行系统,连通大沙河碧道和校园慢行体系,打造全覆盖的风雨连廊体系;引入无人驾驶微循环巴士,连接地铁站、校园和社区;增补智慧停车体系,推动校区车辆停放、电车充电规范管理;衔接平南铁路改造规划,形成连接不同校区的公共交通线路。

3.3

共享无界:复合利用的公共资源供给

目标:系统化供给公共服务场景,形成“人人共享”的协作式服务配套体系。

行动:梳理区域公共配套设施资源,结合大学城与周边人群需求增补设施数量、提升设施品质,分批次推进校园食堂改造,满足师生多元化就餐社交需求;在公共中心设置商业、茶室、阅览室等共享服务设施,培养共享文化,促进资源利用。

3.4

自然无界:山林水草共生的生态基底

目标:让自然与城市相融,打造“自然里的大学城”

行动:梳理“两山一湖一河”生态本底资源,构建大学城山湖林草生态系统、通过生态修复、提升改造滨水空间,对水道、水渠进行提升改造,打造生物迁徙和活动廊道;推进大学城山体公园改造建设,推动中心公园-山体公园贯通开放。

3.5

体验无界:沉浸式的未来生活实验场

目标:让大学城成为科技与人文交融的体验场。

行动:逐步推动景点打造,引入艇库驿站、滨水剧场、临水书咖、数字水岸等活动,塑造校城融合的滨水活力空间;打造未来生活场景,如市民可参与测试智能家居、无人零售等场景;

3.6

交流无界:跨领域的产学研对话平台

目标:让大学城成为全球思想碰撞的节点。

行动:结合生命科技、机器人、芯片制造等区域重点产业发展方向,围绕“四链”深度融合发展计划,举办跨界论坛,共同探讨未来议题;整合产业高质量发展所需物理空间、金融创投等要素资源,建设开放式会议室、沙龙空间,鼓励随机相遇与深度对话。

3.7

艺文无界:公共艺术生活的校园演绎

目标:实现艺术与日常的无缝融合,展现大学城艺文气质

行动:以公共艺术为切入点,解读和诠释大学城艺术和文化,在水岸、广场、公园植入公共艺术装置;开展校园开放日活动,组织市民参与交流无边界的科普体验活动;鼓励艺术专业与校园、社区合作,开展街头表演、工作坊。

3.8

全龄无界:构建温暖包容的友好之城

目标:让老人、儿童、青年都能找到归属感。

行动:落实无障碍友好城市、儿童友好城市、女性友好城市等理念,以重点片区为先行示范,重点增加建筑、景观、道路的无障碍坡道等设施,完善风雨连廊,增设儿童友好公园,打造全时安全的校园空间。

3.9

感知无界:科技赋能的校城感官认知

目标:强化校园的视觉意向,增强人与城市的互动体验

行动:打造具有南山产学研特色的大学城标识体系、体现创新、科教人文内涵;开发智能的互动感知系统,让校园标识、信息、甚至历史文化可视化。

3.10

智慧无界:创新驱动的校城共同治理

目标:让城市运行更高效、更人性化

行动:开展大学城智慧运管系统工作,梳理公共设施和区域视频监控、智慧灯杆、停车管理、门禁巡查等设备与系统提升需求;梳理大学城人工智能应用场景如无人接驳车、大数据调度平台、无人车安防等;建立大学城数字孪生平台,模拟规划方案和应急响应,实现精细化治理。

“

从无界之城

到无界深圳

深圳的崛起本身就是“无界”的产物。从渔村到国际大都市,从“三来一补”到全球科创中心,深圳始终以打破边界、融合共生为内核。华为、腾讯、大疆等企业从跨界融合中诞生;深港合作、产学研一体化的模式更是“无界思维”的实践。如今,西丽湖国际科教城的“无界之城”理念,正是深圳在新时代背景下对全球城市发展的新回应:

如何让知识不再困于高墙之内?

如何让创新真正流动起来?

如何让市民从城市旁观者变为共创者?

深圳从未被传统边界定义,也从不自我设限。从“三天一层楼”的速度奇迹,到“每平方公里孕育158家国家级高新企业”的创新密度,再到“让扫地机器人与量子计算对话”的跨界雄心,始终在演绎“无界”的哲学。当全球城市困于资源争夺与身份对立时,深圳正以无界之城的实践证明:开放的边界才是最大的竞争力。这或许正是中国式现代化的一个生动注脚——在无界中创造无限。

致谢:南山区人民政府、南山区桃源街道办事处、西丽湖国际科教城校城融合专班

本文写作部分观点和内容分享特别鸣谢:朱荣远、章明、施彤、卓伟德、王婳、许丽娜、李爽、刘佳利

设计团队:中国城市规划设计研究院深圳分院、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司

–

近期阅读

–

作者 | 刘宝龙

中规院深圳分院城市设计中心主任工

作者简介:城乡规划学硕士,毕业于华南理工大学。主要工作领域为总体城市设计、区段城市设计和综合规划等,近年来主要负责科学城规划与城市设计、滨水地区城市设计和总设计师顾问咨询项目等。主要负责或参与的代表性项目包括《泉州市环泉州湾新区城市设计》、《合肥大科学装置集中区专项规划及城市设计》、《合肥滨湖卓越城生态城区综合规划》、《光明科学城中心区城市设计》、《光明科学城大科学装置集群总设计师顾问咨询项目》等。

原文始发于微信公众号(城PLUS):无界之城,创享无限——西丽大学城校城融合计划

规划问道

规划问道