自2000年广州战略提出“八字方针”以来,空间发展方针成为广州乃至国内诸多大城市空间战略的焦点。近年国际国内形势发生复杂深刻变化,在充满不确定性的时代,更加需要瞄准城市远景发展方向,通过城市空间发展方针的战略性调整,来促进经济、社会的持续高质量发展。为此,广州适时编制面向2049的城市发展战略,从更长远的时间、更广阔的区域、更人本的价值出发,重新审视空间发展的历史基因、现实挑战与未来选择,传承并优化提出“两洋南拓、两江东进、老城提质、极点示范”的空间发展新方针。文章结合广州空间战略实践,试图探索超大城市远景空间战略的技术逻辑框架,为超大城市现代化空间治理提供思路参考。

1

大城市远景空间发展方针的技术逻辑构建

1.1 相关理论与实践演进

1.2 构建“历史-区域-人本”

从更长的历史跨度、更开放的区域视野、更人本的价值导向出发,构建“历史-区域-人本”三条分析线索耦合的空间研判技术框架。其中,历史视角重在从更长时间跨度挖掘并把握城市的空间生长规律;区域视角重在探讨从“中心-外围”向开放网络转变的空间生长模式;人的视角重在聚焦人民美好生活向往下的空间共享需求。

历史视角:把握空间生长的“慢变量”。一方面要结合区域历史地理视角,厘清在自然地理条件的演变下,区域中心城市与城镇体系格局的变迁,揭示区域政治、经济、社会职能演进规律。另一方面要梳理各历史分期下广州的城市性质、城市规模、城市结构之间的关系,探讨港口与港市共生演进的内在机制,分析城市功能变迁如何驱动城市空间结构的重构与扩展,充分把握城市空间生长的“源与流”。

区域视角:从“中心-外围”走向开放网络。以往空间战略多从“中心-外围”逻辑出发,探讨城市空间如何“从内向外走”的问题。当下需要顺应区域“流空间”组织特征,强调“从外向内看”,主动引领与构建多中心、多节点、分工合作的开放网络。首先以区域动力研判为基础,打破跨界行政壁垒限制,强化城市发展轴带的要素集聚与功能互补,形成多中心的区域城市格局。其次,依托轴带聚力,战略性培育关键增长极,以多功能的节点支撑和有序的空间拓展带动全域特色协调发展。

人的视角:强调人人共享的公共空间。响应人民美好生活需求的不断升级,塑造人人可以平等地享受自然与人文富集的公共开放空间。通过对人口的特点和分布进行精细化画像,深刻理解并响应不同社会群体日益增长的、多元化、个性化需求。以不同尺度的规划指引为桥梁,培育服务不同人群需求的精细化空间场景。

2

广州远景战略的实践探索

2.1 新一轮空间发展方针的逻辑线索

从历史视角看,遵循“江”与“洋”的双重基因。广州北接珠三角流域,南面南海,处于内外链接的重要位置,向内服务内陆全流域,向外链接海洋。服务流域与海洋的职能和独特的地理位置,造就了广州“江”与“洋”的城市基因。城市沿“江”建城,形成了六脉通海、垂江中轴的城市格局。临“洋”建港,从江向洋依次建设了十三行码头、天字码头、黄埔港、扶胥港,直到现代的南沙港,形成联系国际的空间扇面。

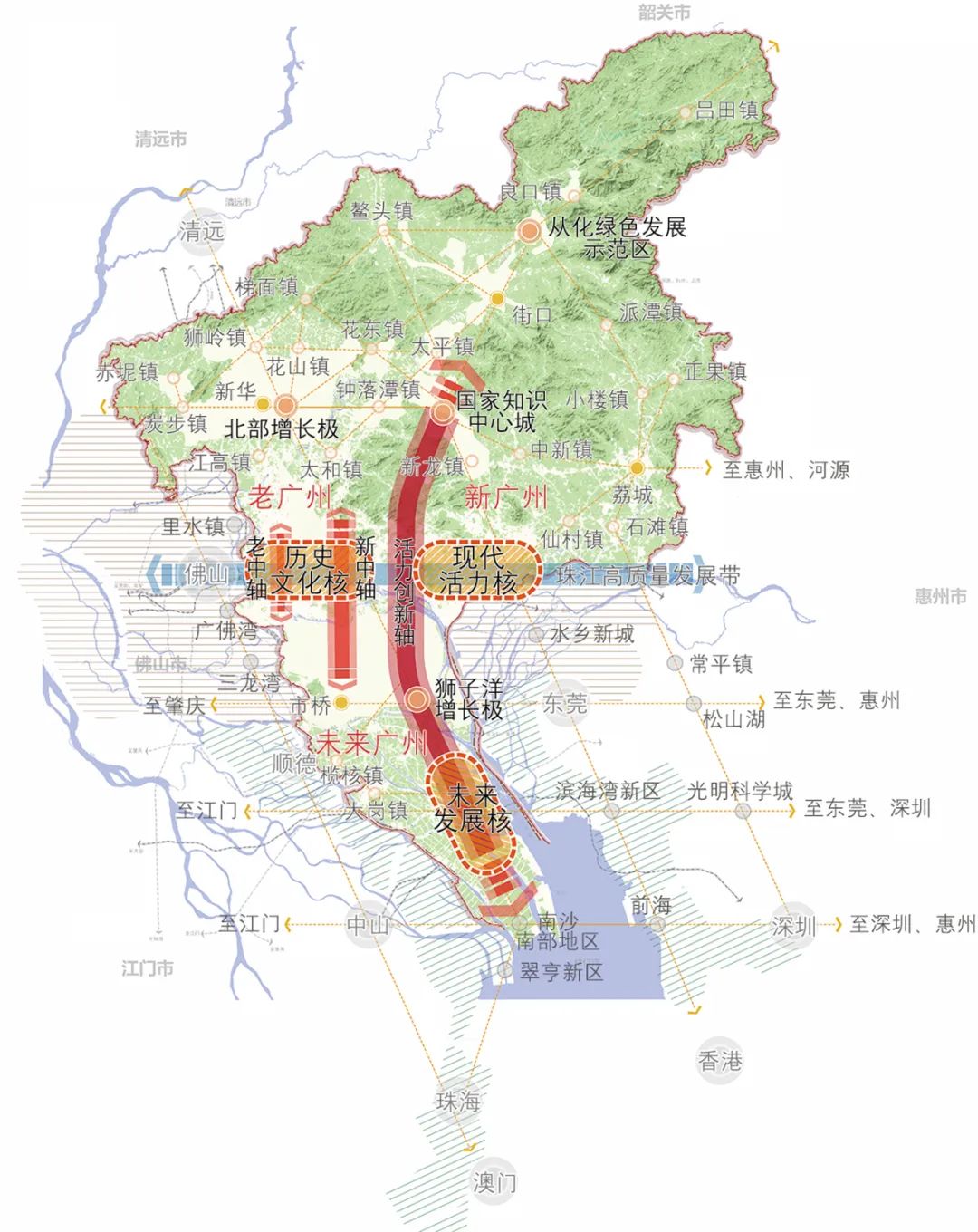

从湾区视角看,顺应“东”与“南”的不同势能。当前,粤港澳大湾区已经出现多中心网络化发展趋势。新型链主企业与科技头部企业的空间布局变化,对于湾区的要素流动和节点发育产生了重大影响。从“区域城市化”走向“城市区域化”,以经济联系为主要方向,联系湾区东岸城市、辐射湾口城市,东向联动东莞,以东江融合两岸功能与空间;南向顺应湾区势能,加强南沙功能提升与空间引领,引领伶仃洋沿岸城市一体化发展。

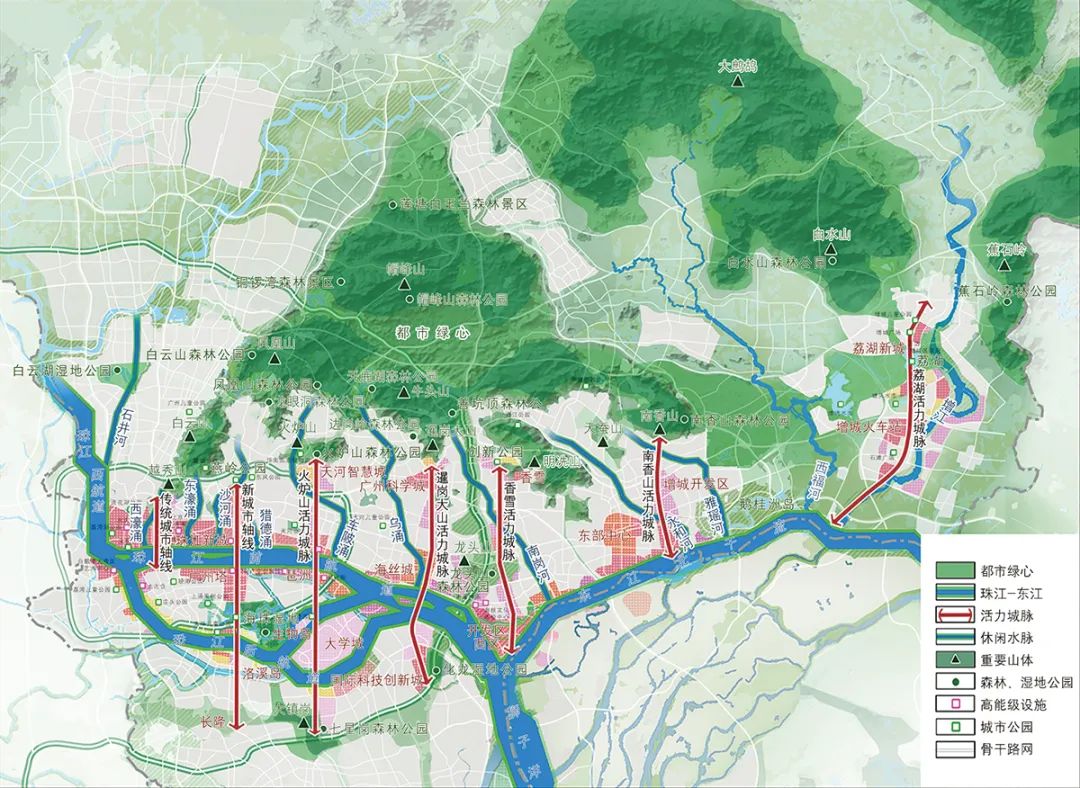

从人的视角看,塑造彰显山水城脉的公共空间。广州2020年七普常住人口数量达到1 868万人,近十年净增长597万人,是全国增量第3、增幅第4的城市。总人口中外来人口占比50.2%,青年人口占比38.2%,在全国21个超大特大城市中排名第3。面向长远的城市活力,延续传统营城脉络中的城市基因,遵循“云山珠水、中轴塑城、六脉通海”,顺应城市东进南拓的发展方向,建设高品质的城市公共开放空间。

2.2 空间新方针:两洋南拓、

突出轴带引领、多点支撑的拓展模式。往南方向上,未来应在中间地区强化“狮子洋增长极”,接续城市南拓势能,加快建设南向活力创新轴。往东方向上,遵循拥江发展的历史脉络,推动东江沿岸的黄埔中心、东部中心核心区发展,建设新的城市活力中心与中央创新区。

释放“东”与“南”的不同动能。东部发展方向偏重内生性功能,基于现状制造业基础,推进创新动能的提升。在空间上以东部中心为重点,推动核心功能沿江集聚,同时注重与东莞和深圳的功能联动和空间链接。南部发展方向更面向长远,借助向海开放扇面,以对外开放和未来产业为核心动能。在空间上,以南沙为核心,聚焦“黄金内湾”的联动发展,打造兼具本土化与国际化的未来空间。

以“江”与“洋”为抓手建设公共空间。延续广州“云山珠水、中轴塑城、六脉通海”的营城脉络,让每个市民可享受高品质的城市公共空间。建设可进山的都市绿心公园,建设可亲水的珠江-东江世界级滨水区,塑造七条可品味、可识读的活力城脉,激活十条可休闲、可漫步的休闲水脉(图2)。

3

结语

新形势下,面向超大城市的复杂性与未来趋势的不确定性,亟待探索城市空间战略的新视角与新逻辑。结合理论综述与新一轮广州远景发展战略的实践探索,建立“历史-区域-人本”三条线索耦合的技术逻辑框架,以空间战略思路的转变,促进面向长远的经济社会持续高质量发展。一是处理好传承与发展的关系,从“未来多情景”到“历史寻规律”;二是处理好区域与城市的关系,从“由内向外走”到“由外向内看”;三是处理好个人与人人的关系,从“精英主义”到“共同富裕”。

原文介绍

《面向2049广州空间发展方针的战略思考》一文刊载于《城市规划》2024年增刊2,第30-35页。

陈海涛,中国城市规划设计研究院上海分院规划三所主任工,城市规划师。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】面向2049广州空间发展方针的战略思考

规划问道

规划问道