精彩导读

缅甸与中国山水相连,比邻而居,两国自古就有密切的经济文化联系。在缅语中,“胞波”意为一母同胞的兄弟,两国人民“胞波”情谊源远流长。早在秦汉时期,“南方丝绸之路”和“海上丝绸之路”就在此交汇,形成了亲近友好的文明交流互鉴历史。2020年,两国决定携手构建中缅命运共同体,共同开辟中缅关系新时代。

历史都城是古代城市规划思想、理念和方法的重要载体,集中体现了政治、经济和文化特色,具有明显的地域性特征。缅甸历史文化资源丰富,其历史都城在不同阶段、地域、文化的影响下呈现出独特而多元的城市形态,是亚洲文化遗产体系的重要组成部分。然而,一方面,除蒲甘等少数“明星”遗址集聚了一批国际研究和保护团队,多数历史都城的基础研究工作极为有限,导致难以系统阐释历史城市在区域和历史中的地位、价值及相互联系。另一方面,在快速城镇化背景下,东南亚地区城乡历史环境面临严峻挑战,对历史研究和遗产保护工作提出了更高要求。

在热带西南季风气候的影响下,缅甸降雨量呈现出旱季雨季分明的特点④,这使得城市在应对之下具备了发达的理水能力以解决旱季缺水和雨季防洪的矛盾。

2.2 历史发展与社会结构

缅甸历史发展与其他东南亚国家相似,既有鲜明的本土文化,亦深受外部文明影响。其原生文明在漫长的历史中此消彼长,形成了相互交叠又深度融合的文化印记。

缅甸社会发展进程体现了多元民族和文化交融的特征。早期印度宗教的传入产生了持续的影响;中后期显著受到了来自中国的政治、经济和文化影响;晚期则受到了西方殖民文化的剧烈冲击。这些历史和社会发展特征对都城建设产生了深远影响。

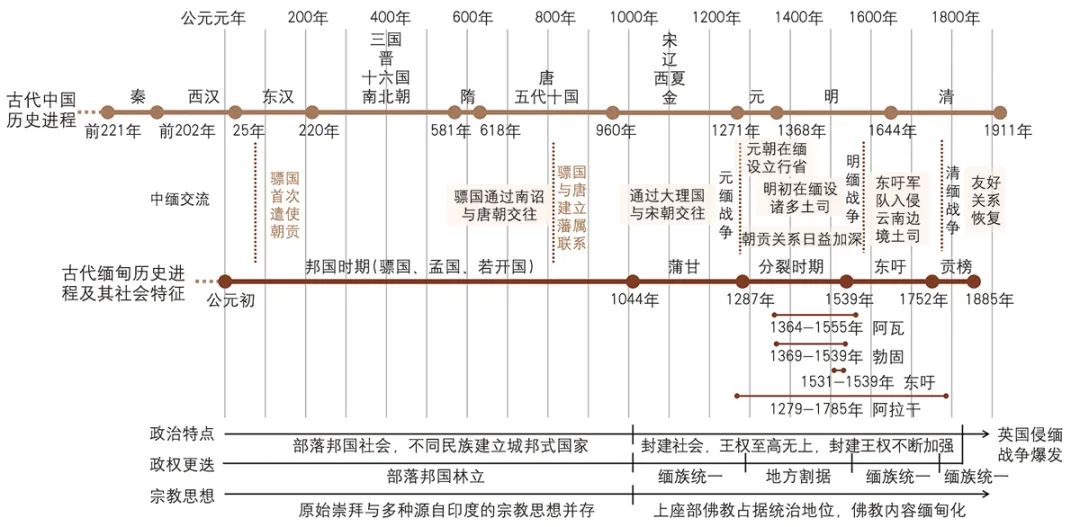

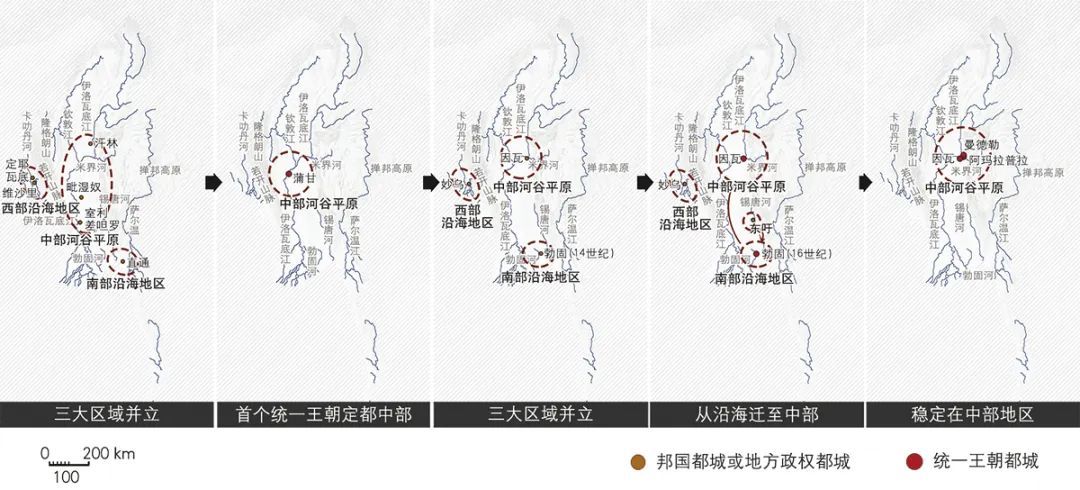

2.3 缅甸古代都城建设分布

资料来源:笔者自制。

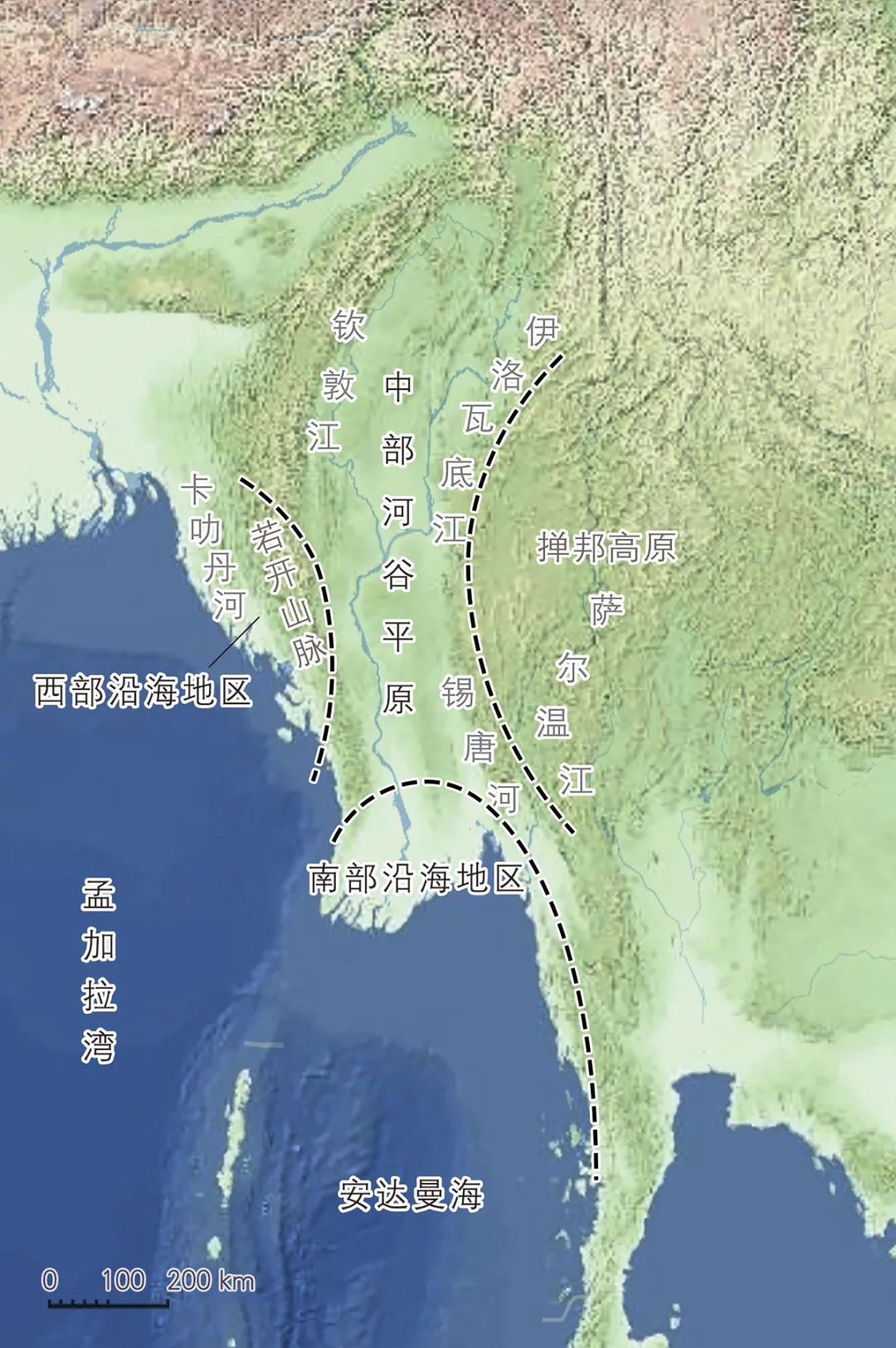

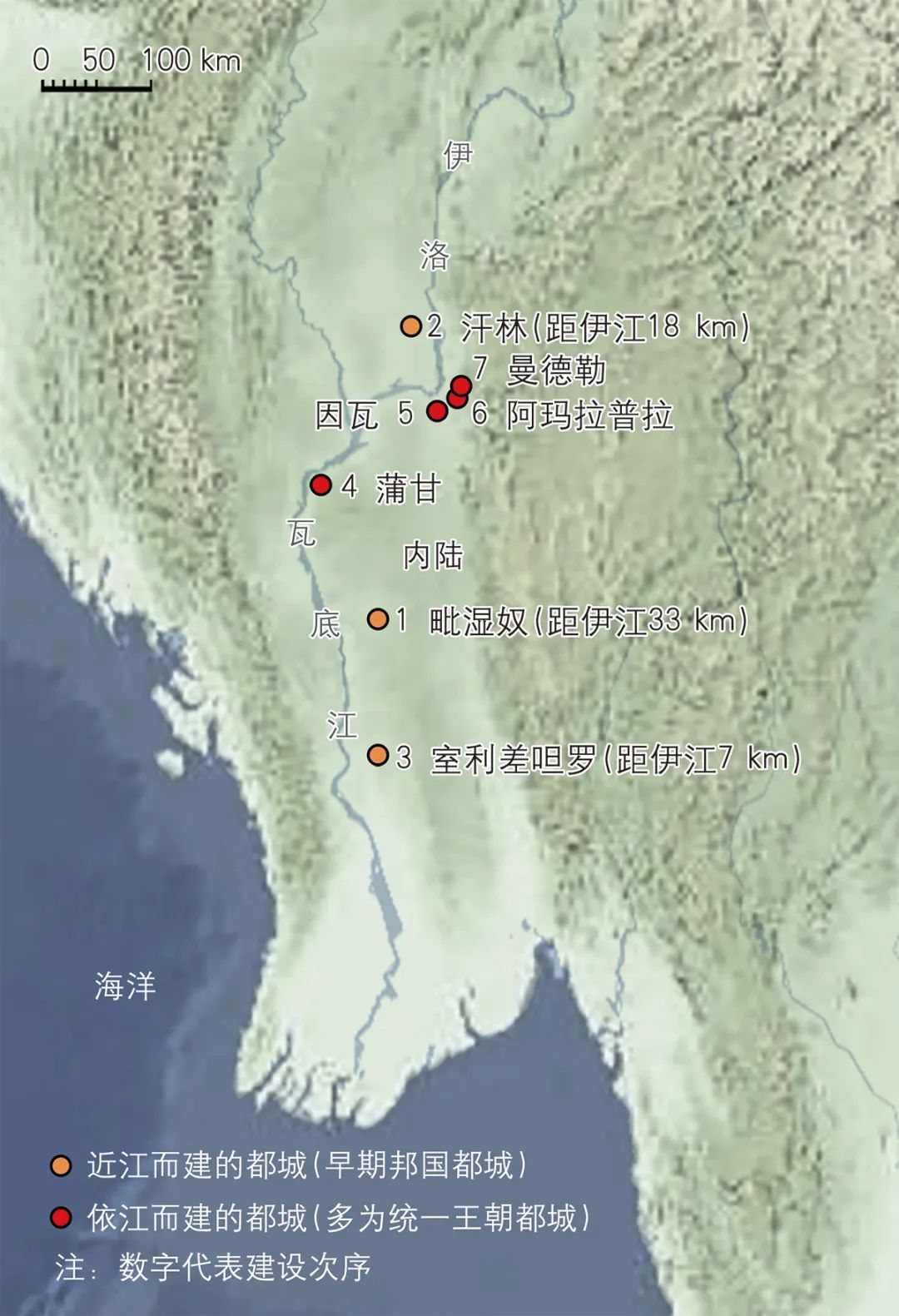

古代国家的都城需要依赖天然水道,并尽可能占据国家交通网络的中心区域。正如汤因比所言:“一个首都城市如果不能通过水路进行远距离的大宗货物进口,那么这个城市将既不会成为也不可能维持它的首都城市地位”[29]。从地理分布来看,缅甸古代都城皆在通江达海处分布,伊洛瓦底江、勃固河、卡叻丹河等多个大河流域都曾见证着部落与王朝的兴衰。而伊洛瓦底江之于缅甸,如同尼罗河之于埃及,其重要性不言而喻。由此带来的上下游南北对峙情形,也成为缅甸历史中不断上演的主题。地方民族政权在各自区域经营发展,有频繁的建都行为,形成了中部河谷平原、南部沿海地区与西部沿海地区这三大政权中心分布区域。

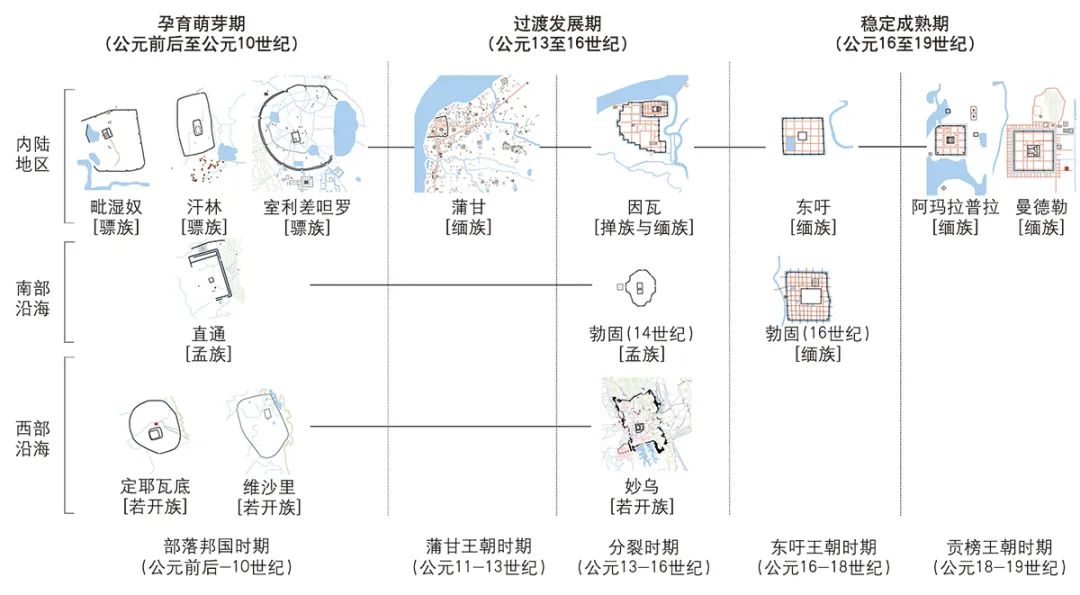

3.1 初始萌芽期:公元前后至公元10世纪

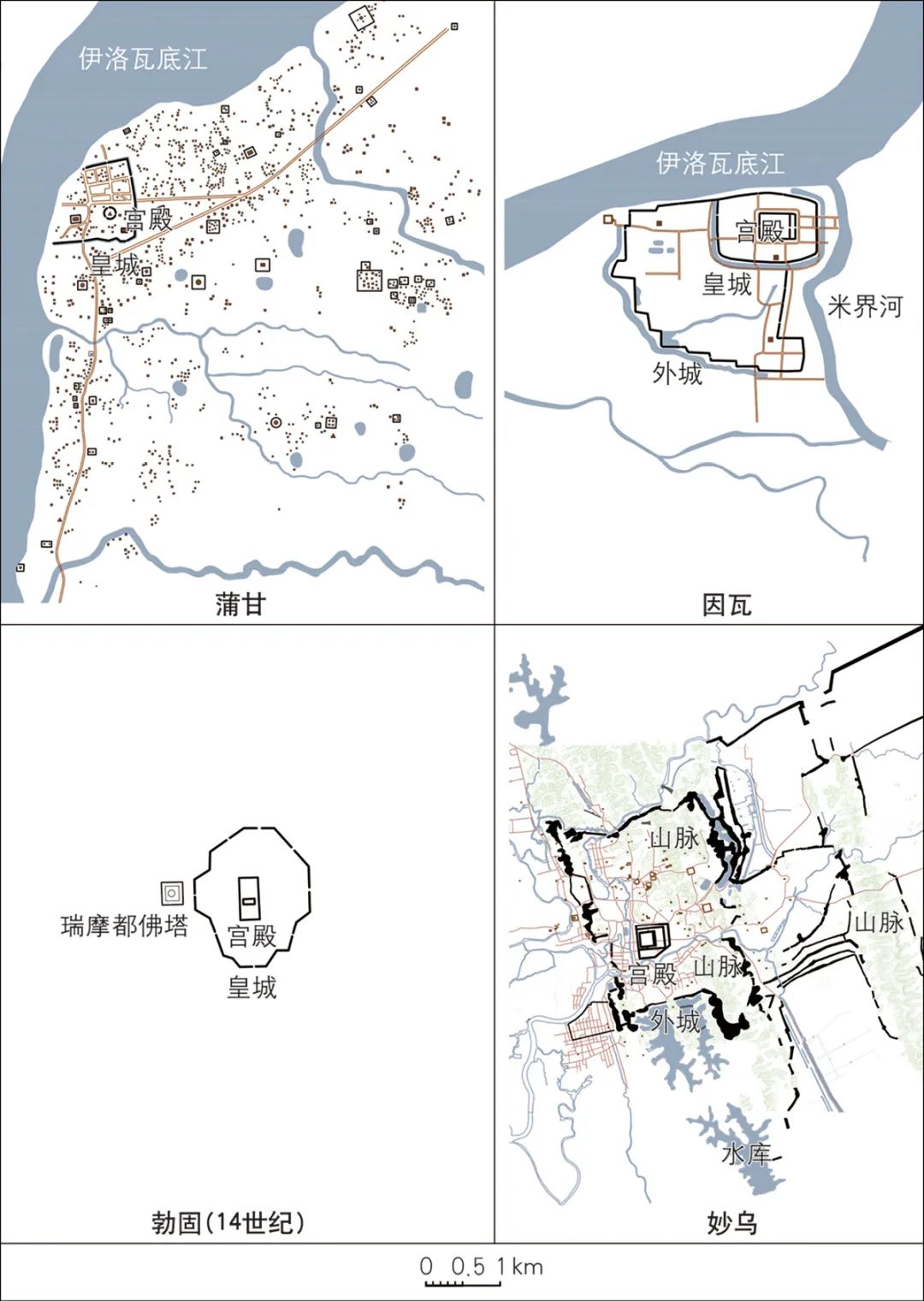

▲ 图4 初始萌芽期的缅甸古代都城空间形态

Fig.4 Spatial forms of Myanmar ancient capitals in the initial period

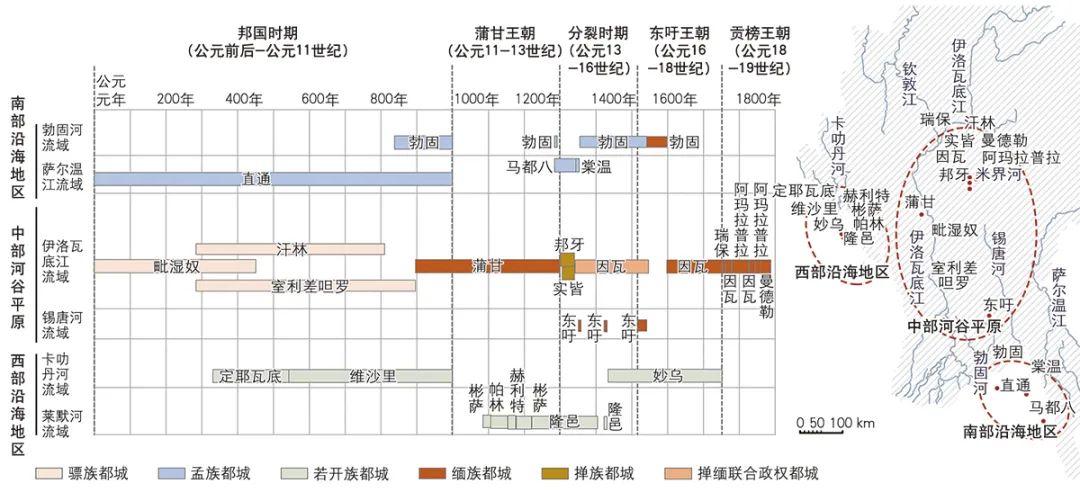

在选址方面,早期邦国都城皆分布于河谷地区的次级河流附近,与大江大海保持一定距离。这一特点是该时期政权势力范围和动员能力有限的反映:既保障了灌溉和航运的需求,也降低了洪水和外部势力的威胁,体现出便利性和安全性之间的平衡。

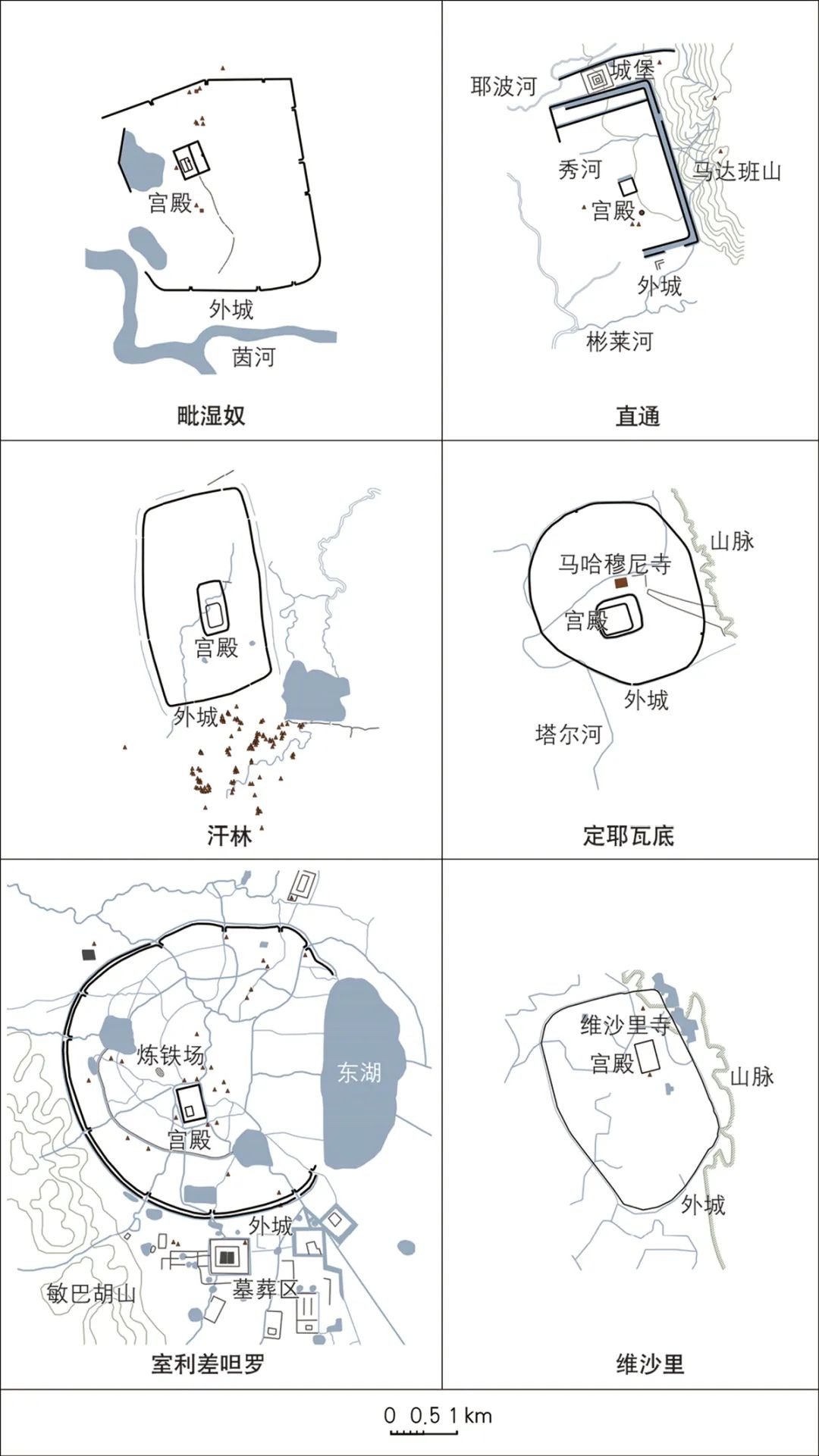

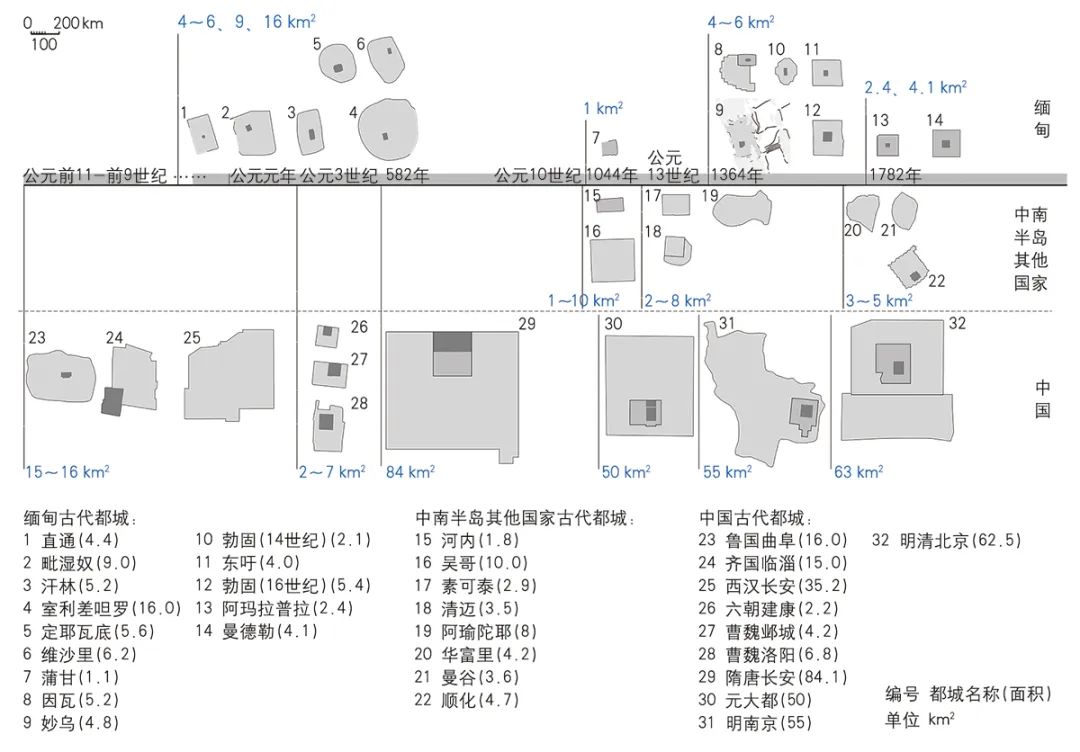

在功能体系方面,该时期都城皆采用“宫城+外城”两重结构,分布有宫殿、居民区、宗教建筑、军事防御等主要功能区。都城面积多为5~10 km2左右,骠国后期的室利差呾罗面积达到16 km2,是当时东南亚规模最大的城市之一。为应对季节性的降水不均,都城建设极为重视水资源管理系统。其中,室利差呾罗的水系由150 km的河道网络和一系列蓄水池与分流沟渠构成,在水利方面可与吴哥媲美[31]。

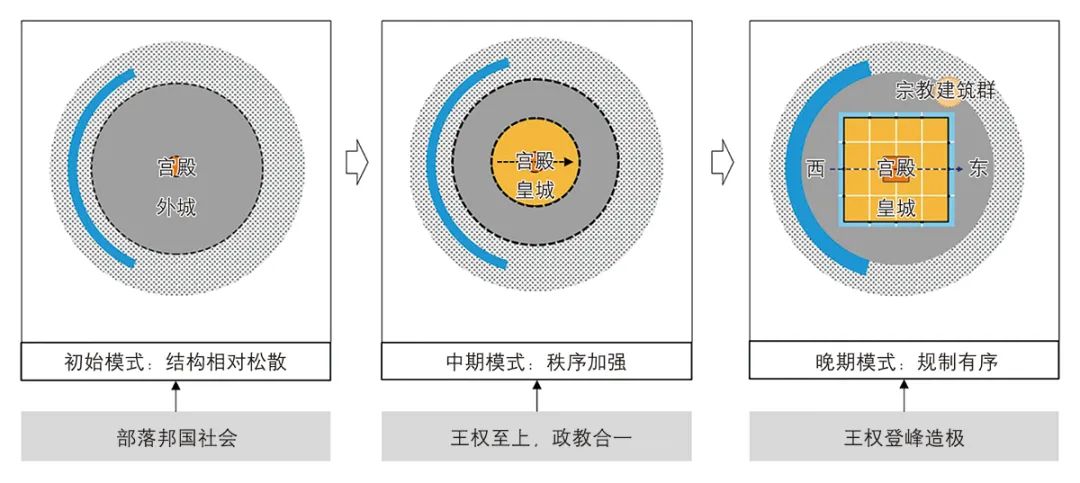

在形式布局方面,都城空间尚不甚讲究规制。外城边界随形就势,形状自由。空间秩序主要体现在局部重要建筑上。例如,宫殿皆位于中心区域⑨,以强调王权至高无上的地位;大型宗教建筑群通常分布在宫殿东北部,以附会宗教思想中的特定含义⑩[11,32],为都城增添神圣意义,这一点在毗湿奴、定耶瓦底等都城中均有体现。

3.2 过渡发展期:公元11-16世纪

在选址方面,这一时期都城极为重视交通便利性和区域资源条件。蒲甘城首次实现了依江建都,依托伊洛瓦底江航运要道,具备了更强的资源调动与管理辐射能力。蒲甘国王在上游的皎克西(Kyaukse)、敏布(Minbu)与穆河(Mu River)流域兴修水利并发展农业[33],保障了都城的粮食供给[34],为统一国家的治理奠定了物质基础,也深刻影响了后期都城的选址。14世纪建立的因瓦城同样建于伊洛瓦底江畔,并更加靠近号称缅甸“粮仓”的皎克西平原,以此为腹地建都时间长达380余年。妙乌和勃固同样通江达海,占据了区域中的枢纽位置。

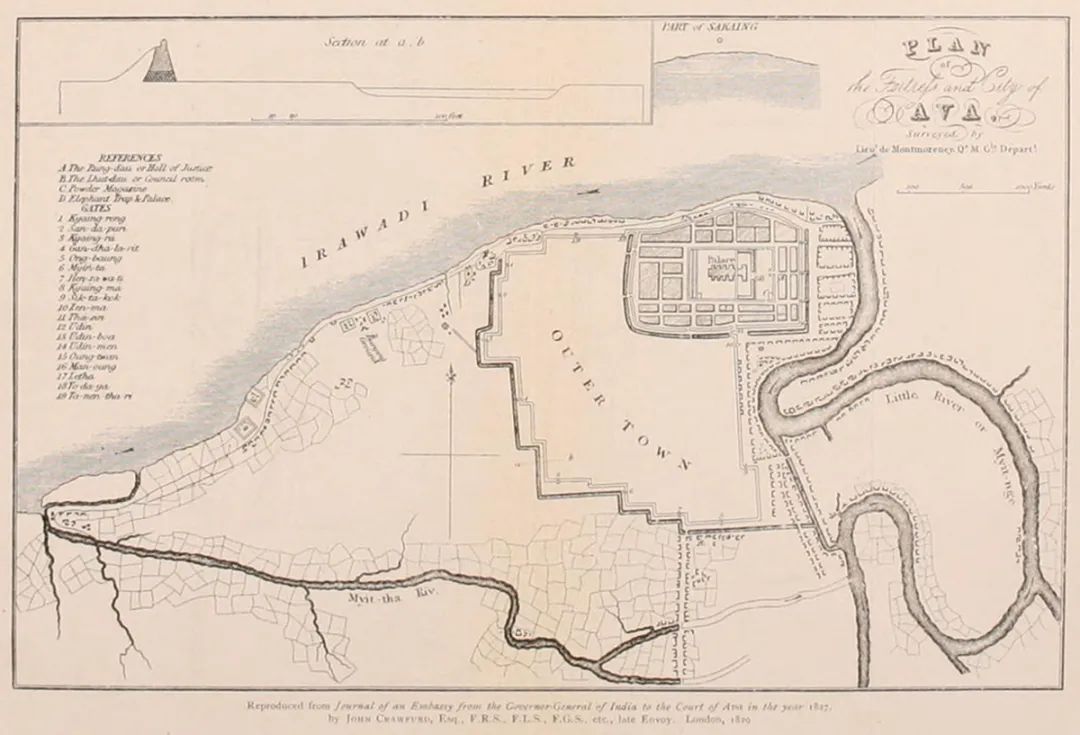

▲ 图6 因瓦古城平面

Fig.6 The plan of Inwa Ancient City

资料来源:参考文献[35]。

▲ 图7 蒲甘、因瓦和妙乌古城景观

Fig.7 Religious landscape in ancient Pagan, Inwa and Mrauk-U

资料来源:笔者自摄。

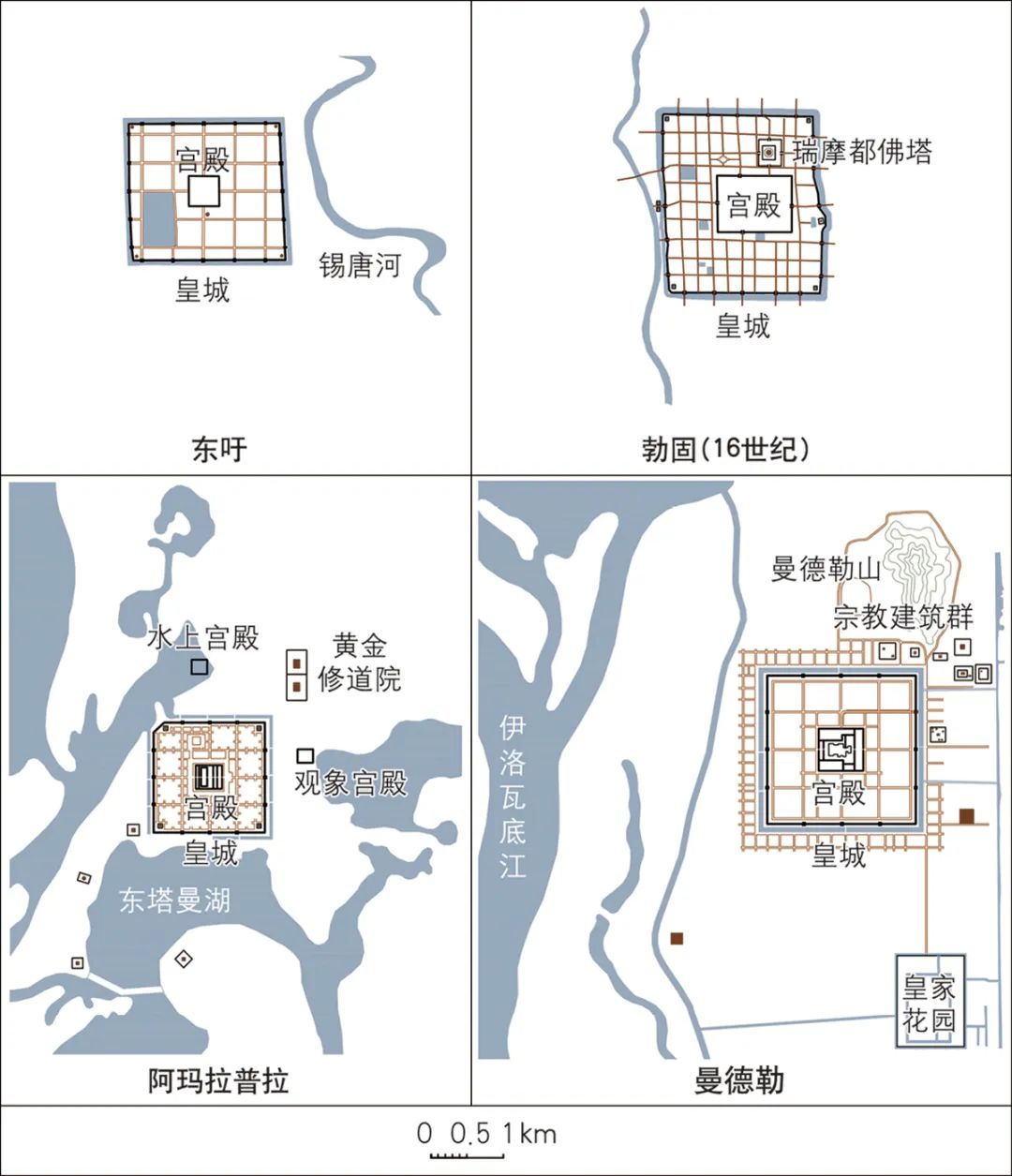

3.3 稳定成熟期:公元16-19世纪

▲ 图8 稳定成熟期的缅甸古代都城空间形态

Fig.8 Spatial forms of Myanmar ancient capitals in the mature period

资料来源:笔者自制。

在都城选址方面,该时期都城所具备的地缘优势和威望发挥着重要作用。东吁王朝统一缅甸之后先是将首都从东吁迁至南部沿海的勃固,以期为军事扩张和海上贸易提供支撑。然而,新都因偏居一隅而难以成为统一政权的政治中心,位于地理中心且拥有稳固农业基础的中部伊江流域再次担负起首都区的重任。因瓦由于在解除国家危机中发挥关键作用而获得威望⑪,成为此后东吁王朝的官方都城。贡榜王朝新建都城也在此附近选址,该地区因而形成古代都城群(图9)。此后,在英缅战争期间,统治者寄希望于通过神圣的干预来拯救国家⑫,故迁都于有圣山传说的曼德勒山脚下。

▲ 图9 贡榜王朝时期缅甸都城群

Fig.9 Myanmar ancient capitals under the Kampung Dynasty

资料来源:维基百科,https://en.wikipedia.org/wiki/File:Map_of_Ava_Capital_of_Konbaung_Dynasty.jpg。

在功能体系方面,都城组织要素日趋完备,空间结构愈加标准化。首先,以“宫城+皇城”两重城墙环套结构为核心的空间模式进一步巩固。作为宇宙的微观代表,“黄金皇城”的规模随着封建王权的加强而增长,稳定至4~5 km2。其次,各类城市工程系统更加复杂精细。在贡榜王朝时期形成棋盘状网格街道,将均匀分布在四边的城门相连接。都城的防御体系更加完善,城墙的箭垛平台、女墙跑道、炮塔等设施陆续出现,护城河也进一步加宽。城市水管理能力也得到进一步提高[39]。

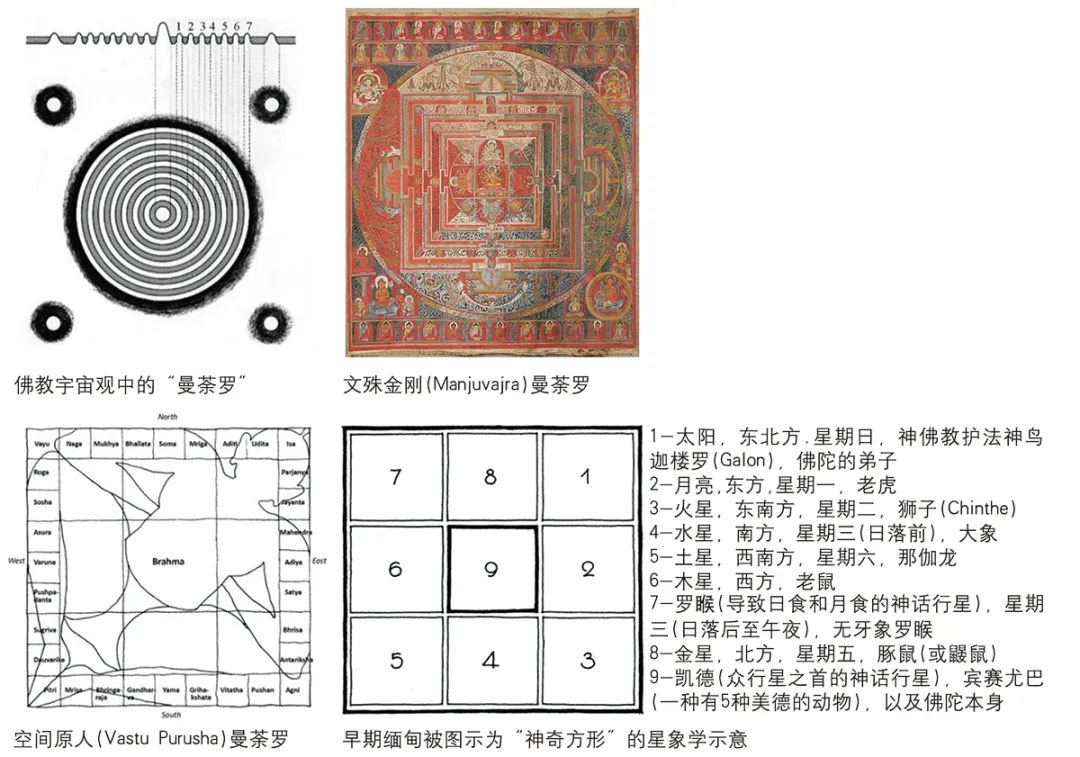

在形式布局方面,城市形态极度讲究规制,空间象征意义的表现手法丰富成熟。其一,新建皇城皆采用方形城池。曼德勒皇城则更是受到严格控制,取标准方形,城门上标有黄道十二宫的标志,表明这座城市是天堂的形象[40]。其二,宫殿被严格置于皇城正中央,宫殿核心建筑上盖最高塔式屋顶。以宫殿象征须弥山,以护城河象征海洋,“内聚外屏”的曼荼罗图示⑬在现实中得到实现。其三,东西轴线逐渐发展成熟,成为组织宫殿与皇城等城市核心地区空间的重要手段。其四,城市景观的宗教意蕴进一步凸显。都城内外佛塔寺院遍布,阿玛拉普拉与曼德勒皇城东北方向都集聚着大型佛教建筑群。总的来说,该阶段都城空间对几何形式和意义内涵的追求趋于极致,反映出体系化的规划意图,形成了“方形城池、皇城居中、东西轴线、佛塔遍布”的空间模式,是宗教图景理想城市的再现。

正如中国古代把营建都邑视为“国之大事”,都城规划建设在古代缅甸也是各王朝的首要政治任务。缅甸编年史《琉璃宫史》特别载有“都城之七条件”⑭,足见其在国家治理中的重要性。有历史学家将缅甸都城称作“Shwei-Myo-Daw”,意为“黄金皇城”⑮,并指出都城被视作王国或宇宙的微观代表,拥有一个结构合理的“黄金皇城”是国王主权不可或缺的属性[40]。首都代表着宇宙的中心,是神圣空间、神圣时间和神圣能量的来源和守护者[38]。各类史料表明,历代统治者均把都城建设作为建立政权合法性的重要手段。

▲ 图10 缅甸古代都城规划的思想来源图示

Fig.10 Ideological sources of ancient Myanmar’s ancient capital planning

资料来源:(左上)参考文献[41];(左下)参考文献[42];(右上)维基百科,https://en.wikipedia.org/wiki/Mandala;(右下)根据参考文献[11]翻译。

4.2 都城选址向心集中——地缘政治的空间投射

▲ 图12 伊江流域都城分布演变

Fig.12 Evolution of the distribution of capitals in the Irrawaddy River Basin

资料来源:笔者自制。

近代以来,英国殖民者选择沿海地区的仰光、实兑等作为据点,就体现了近代海权与传统陆权截然不同的战略需要和选址逻辑。而缅甸未能如同泰国一般,都城选址逐渐向海岸线靠近,也从侧面反映出其封建王朝末期趋于保守的国家发展走向。

4.3 功能体系单一发展——治理结构的空间反映

▲ 图13 缅甸古代都城空间演化示意

Fig.13 Spatial evolution of Myanmar’s ancient capitals

▲ 图14 古代缅甸与周边国家都城对照

Fig.14 Comparison of Myanmar ancient capitals with those of the surrounding countries

资料来源:笔者自制。

4.4 形式布局规制成型——意识形态的空间再现

▲ 图15 缅甸古代都城空间形态演变模式

Fig.15 Evolution patterns of spatial urban forms of Myanmar’s ancient capitals

资料来源:笔者自制。

一方面,缅甸都城空间和规划体系的演化遵循了城市发展的一般规律。其形态经历了初始萌芽、过渡发展、稳定成熟的过程,在地理分布和内部发展等层面呈现出城址环境逐渐向心集中、功能体系不断发展完善、形式布局愈加讲究规制、城市景观遍布宗教图景的空间特征,最终建立起完整秩序,形成了“缅甸模式”。

另一方面,缅甸都城在其发展历程中单向度地强化了政治功能。它无疑占据了地理性的枢纽,却未能成为多样化人口和文化的枢纽。“黄金皇城”成为了一种图腾,从一开始就意图树立王权至高无上的形象,都城成为巩固统治与彰显王权的重要手段。然而,宗教性的政治理念与现实中的治理结构又存在着错位,皇城空间形式越严谨,其下端就越粗率,城市文明的种种萌芽无从发展,迁都也成为了可以轻易施展的“统治术”。趋向于保守的治理体系与现代文明的距离渐行渐远,最终在内忧外患的侵蚀下,都城规划以反抗性地姿态达到了“完美”的顶点,随后轰然崩塌。

(特别感谢东南大学董卫教授、李百浩教授对本文的修改意见与建议。)

注释

① 《旧唐书·骠国传》记载:“骠国,在永昌故郡南二千余里,去上都一万四千里。其国境,东西三千里,南北三千五百里。东邻真腊国,西接东天竺国,南尽溟海,北通南诏些乐城界,东北拒阳苴咩城六千八百里。”骠国,指的是缅甸古国之名。

② 《新唐书》记载:“青甓为圆城,周百六十里,有十二门,四隅作浮图,民皆居中,铅锡为瓦,荔支为材。……有百寺,琉璃为甓,错以金银,丹彩紫矿涂地,覆以锦罽,王居亦如之。”

③ 《西南夷风土记》记载:“缅甸及摆古城中,咸僣盖殿宇,以树皮代陶瓦,饰以金,谓之金殿。”摆古城即勃固古城。

④ 缅甸每年有旱季(约3月-5月)、雨季(约6月-10月)和凉季(约11月-次年2月)之分。大部分地区雨量丰沛,年降雨量达4000 mm以上,中部为雨影区,年降雨量不足1000 mm,但90%集中在雨季。

⑤ 据《元史》所载统计,自1271年到1338年的67年间,元朝遣使缅国10次,缅国入贡、遣使至大都有30次。

⑥ 从洪武四年(1371年)到宣德八年(1433年)的60年多间,明朝先后15次遣使访问阿瓦、勃固等地。其间从洪武二十六年(1393年)到宣德八年的40年间,阿瓦、勃固等地先后27次遣使人访明朝。从1443年到1504年,阿瓦王朝遣使人访明朝有12次。

⑦ 14世纪末到15世纪初明朝在今缅甸广大地区先后设置的土司有:孟养军民宣慰使司、木邦军民宣慰使司、缅甸军民宣慰使司、茶山长官司、里麻长官司、底元刺宣慰司、大古刺军民宣慰使司等。

⑧ 据清朝史籍记载,缅方于1791年至1844年多次遣使朝贡清朝,清朝在此期间也多次遣使访问缅甸。

⑨ 中心在宗教宇宙观中为核心位置:在佛教与印度教的宇宙观模式中,须弥山为宇宙的中心,为日月环绕之地、众神安居之所。

⑩ 关于东北方向特殊含义的解释:一说为佛经上记载,东北是佛陀坐在菩提树下悟道时面部朝向的方向(U Kan Hla,1978);一说为在原人曼荼罗图形中,东北为头部的位置,被认为是幸福繁荣的象征(薛恩伦,2014)。

⑫ 《缅甸皇室律令》(ROB)载,“据说悉达多王子为自己选择一个足够好的地方来成佛,所以国王应该选择一个地方来成就他未来的成功,据说合适的地点是曼德勒,那里地势平坦,周围水系顺时针流动。这样的地方十分罕见,必然是一处胜利的土地。……1856年开始建造,1859年完工,然后国王将获得荣耀,长寿和胜利。一个新的首都和一个新的宫殿会给宗教和王国带来繁荣。这是所有诸侯、大臣、官员以及佛教传播的最高领袖和僧人们的一致意见。”

⑭ 《琉璃宫史》所载“都城之七条件”分别为“一国之主——国王;多谋善断的大臣;友善的邻国君主;装满‘十宝’和‘七谷’的仓廪;坚固的城墙、门楼、河壕、沟堑、平台和通道;富强的国家;强大的军队”。

⑮ “Shwei-Myo-Daw(黄金王城)”指中心有着以“Shwei-Nan-Daw(黄金宫殿)”的城区,宫殿主厅屋顶有着巨大的多层尖塔(Pyathat),国王在此居住并举行觐见,宫殿同皇后住所、议政厅、国库与马厩等特殊建筑包围在围墙之内;墙外分布政府建筑与住宅区,外围有巨大的方形城墙与护城河环绕,城门数量为4的倍数。缅甸国王很早就明确地把自己比作众神之王,将自身及其所处的“黄金宫殿”视为宇宙的枢纽。

参考文献

[1] HUDSON B, LUSTIG T. Communities of the Past: A New View of the Old Walls and Hydraulic System at Sriksetra, Myanmar (Burma)[J]. Journal of Southeast Asian Studies, 2008, 39(2): 269-296.

[2] STARGARDT J. From the Iron Age to Early Cities at Sri Ksetra and Beikthano, Myanmar[J]. Journal of Southeast Asian Studies, 2016, 47(3): 341-365.

[3] STARGARDT J. Sri Ksetra, 3rd Century BCE to 6th Century CE: Indianization, Synergies, Creation[J]. Primary Sources and Asian Pasts, 2021: 220.

[4] GRAVE P, BARBETTI M. Dating the City Wall, Fortifications, and the Palace Site at Pagan[J]. Asian Perspectives: Journal of Archeology for Asia & the Pacific, 2001.

[5] MOORE E, SAN W U, KYAW P P. Water Management in the Urban Cultural Heritage of Myanmar[J]. TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia, 2016, 4(2): 283-305.

[6] YAMADA K. Research on the Spatial Structure of Outer City of Burmese Capital Cities from an Analysis of Mandalay, the Last Royal City of Burma[J]. Urban and Regional Planning Review, 2019(6): 22-44.

[8] 布野修司. ミャンマーの曼荼羅都市–インド的都城の展開. Traverse: Kyoto University Architectural Journal, 2005, 6, 75-86.

[9] YAMADA K. A Research on the Applicability of the Mandalay Model to Other Historical Capital Cities of the Burmese Kingdom[J]. Journal of JSCE, 2021,9(1): 184-197.

[10] U Kan Hla. Pagan: Development and Town Planning[J]. Journal of the Society of Architectural Historians, 1977, 36(1): 15-29.

[11] U Kan Hla. Traditional Town Planning in Burma[J]. The Journal of the Society of Architectural Historians, 1978, 37(2): 92-104.

[12] U Kan Hla. Ancient Cities in Burma[J]. The Journal of the Society of Architectural Historians, 1979, 38(2): 95-102.

[13] SCOTT G. Note on Town-Planning, Appendix[R]. Report of the Suburban Development Committee, Rangoon, 1916.

[14] 莫海量,李鸣,张琳,等. 王权的印记:东南亚宫殿建筑[M]. 南京:东南大学出版社,2008.

[15] 陈玉,付朝华,唐璞山. 文化的烙印: 东南亚城市风貌与特色[M]. 南京:东南大学出版社,2008.

[16] 王瑞珠. 世界建筑史·东南亚古代卷[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2021.

[17] 董卫. 从“西南”到“东南亚”——中国视角下的古代东南亚地区城市历史初探[J]. 建筑学报, 2015(11): 18-23.

[18] 杜星月. 大湄公河次区域古都空间形态初探[D]. 南京:东南大学,2016.

[19] 安忻. 中南半岛典型历史城市空间形态研究初探[D]. 南京:东南大学, 2018.

[20] 傅舒兰. 缅甸蒲甘城及其佛教遗产群的历史形成与特征初探[J]. 建筑与文化, 2015(5): 219-221.

[21] 李金一. 缅甸若开邦妙乌古城佛教建筑初探[D]. 南京:东南大学, 2019.

[22] 王孛丽. 缅甸妙乌古城空间形态与发展研究(1-18世纪)[D]. 南京:东南大学, 2019.

[23] 李谋. 缅甸与东南亚[M]. 广州:世界图书出版广东有限公司,2020: 56-96.

[24] 方铁.边疆民族史探究[M]. 北京:中国文史出版社,2005: 23-424.

[25] 余定邦.中缅关系史[M]. 北京:光明日报出版社,2000: 46-61.

[26] 贺圣达. 元明清时期中缅关系与中国西南开放的历史经验与教训[J]. 云南师范大学学报(哲学社会科学版), 2016, 48(1): 1-14.

[27] 贺圣达. 缅甸封建社会的特点初探[J]. 云南社会科学,1991(6):96-103.

[29] 汤因比. 变动的城市[M]. 上海:上海人民出版社, 2021:54.

[30] 贺圣达. 缅甸史[M]. 昆明:云南人民出版社,2014.

[31] Mi Mi Hlaing. Achievement of Ancient Myanmar Kings for Irrigation System[J]. Bago University Research Journal, 2018, 8(1): 67-70.

[32] 薛恩伦. 印度建筑的兼容与创新:孔雀王朝至莫卧尔王朝[M]. 北京:中国建筑工业出版社,2014:14-16.

[33] AUNG-THWIN M, AUNG-THWIN M. A History of Myanmar Since Ancient Times: Traditions and Transformations[M]. London: Reaktion Books, 2013:78-79.

[34] COOLER R M. Sacred Buildings for an Arid Climate: Architectural Evidence for Low Rainfall in Ancient Pagan[J]. Journal of Burma Studies, 1997, 1(1): 19-44.

[35] O’CONNOR V C S. Mandalay and Other Cities of the Past in Burma[M]. London: Hutchinson & CO., 1907:110-111.

[36] MOORE E, SAN Win U, KYAW P P. Water Management in the Urban Cultural Heritage of Myanmar[J]. TRaNS: Trans-Regional and-National Studies of Southeast Asia, 2016, 4(2): 283-305.

[37] 杨丽华. 古城尽朝晖[M]. 重庆:重庆大学出版社,2018:108.

[38] AUNG-THWIN M. Heaven, Earth, and the Supernatural World: Dimensions of the Exemplary Center in Burmese History[M]//The City as a Sacred Center. Brill, 1987: 88-102.

[39] YAMADA K. Mandalay’s Hydraulic System: A Historiographical Approach to the Regional Spatial Structure[J]. Journal of Asian Architecture and Building Engineering, 2023, 22(1): 96-107.

[40] LIEBERMAN, Victor B. The Transfer of the Burmese Capital from Pegu to Ava[J]. Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, No. 1, Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland, 1980: 66.

[41] JUMSAT S. Naga Cultural Origins in Siam and West Pacific[M]. Oxford University Press, 1979: 45.

[42] CHATURAWONG C, WEERAKOON T, YASI P. Ayutthaya and Burma[J]. NAJUA: Architecture, Design and Built Environment, 2018, 33: A27-A54.

[43] 汤因比. 历史研究[M]. 上海:上海人民出版社, 2005: 278.

欢迎在朋友圈转发,转载请在后台留言

希望您为喜欢的内容点个赞~

原文始发于微信公众号(城市规划):【Open Access】缅甸古代都城空间形态演化及规划特征研究

规划问道

规划问道