2025年3月29日,2025年度空间院技术交流会在同济规划大厦一楼大厅举行。“长三角协同治理”为上午专场“跨尺度空间治理的规划响应”的两个主题之一,由空间院院长朱郁郁主持,以下为详细报道。

主题报告

陈恺昕 战略二所

上海大都市圈国土空间规划编制的创新与思考

报告聚焦上海大都市圈国土空间规划的规划背景、编制创新以及规划思考,从五个方面概述跨省域都市圈国土空间规划的创新探索。

一是多层次的规划。随着高速交通方式的快速发展,中心城市与周边地区的通达度、链接性进一步提升。上海大都市圈的范围进一步扩大,不再是传统意义上的通勤圈,更是一个由上海龙头带动、分区域组织功能、多省市协同治理的空间单元。基于此,规划首先划定多个圈层,围绕不同空间层次提出差异化的空间组织和协同治理模式。

二是协商式的规划。规划探索省市、部门、专项团队共同组织、共同编制的模式,并通过联创工作营机制,推动各城市行政人员与技术人员共同编制规划成果。

三是穿透式的规划。规划在总体结构的基础上,识别战略地区和跨界地区,对着两类空间的规划落到图斑,实现穿透。并强化对跨界地区实施保障机制的探索,推动跨界地区规划方案的实施落地。

四是行动式的规划。规划以各城市国土空间总体规划为基础,聚焦对于区域协同有迫切需求的重点领域,并进一步衔接地区“十五五”规划的编制,谋划一批区域共同实施的项目,探索通过城市专篇来推动区域型项目落地实施。

五是数字化的规划。规划探索搭建大都市圈实施监测网络(CSPON),推动数字化空间治理。

上海大都市圈规划总体要求示意图

张秋扬 战略二所

杭州都市圈规划编制探讨

在长三角一体化发展背景下,区域空间发展态势逐步形成以核心城市为牵引的近域化组织模式,都市圈成为重要的空间组织单元。都市圈规划既要兼顾战略方向的综合性,也要考虑实施空间的有限性,因此,需要以综合性思维和战略性价值引领跨区域重大战略的发展导向,以重点领域和重点地区聚焦有限实施空间。报告从体现杭州担当,主动融入长三角高质量一体化发展的角度,总结杭州都市圈规划的四个特点。

一是突出核心城市长板。规划将长板功能转变为区域中的核心引领要素,进一步强化核心城市对区域的辐射带动作用。

二是突出各城市互补性特征。为弥补核心城市短板,通过都市圈深层次网络协同强化各领域重要战略。

三是突出与长三角区域其他都市圈的协同。在长三角多个都市圈圈圈叠合的背景下,重点关注与上海大都市圈、宁波都市圈协同联动。

四是突出行动式和时序性。从实施层面,形成不同类型的行动项目,并协同项目的阶段性和时序性特征,探索不同层次的体制机制创新,强化协同治理作用。

杨颖 区域三所

嘉兴融入上海大都市圈行动策略与路径

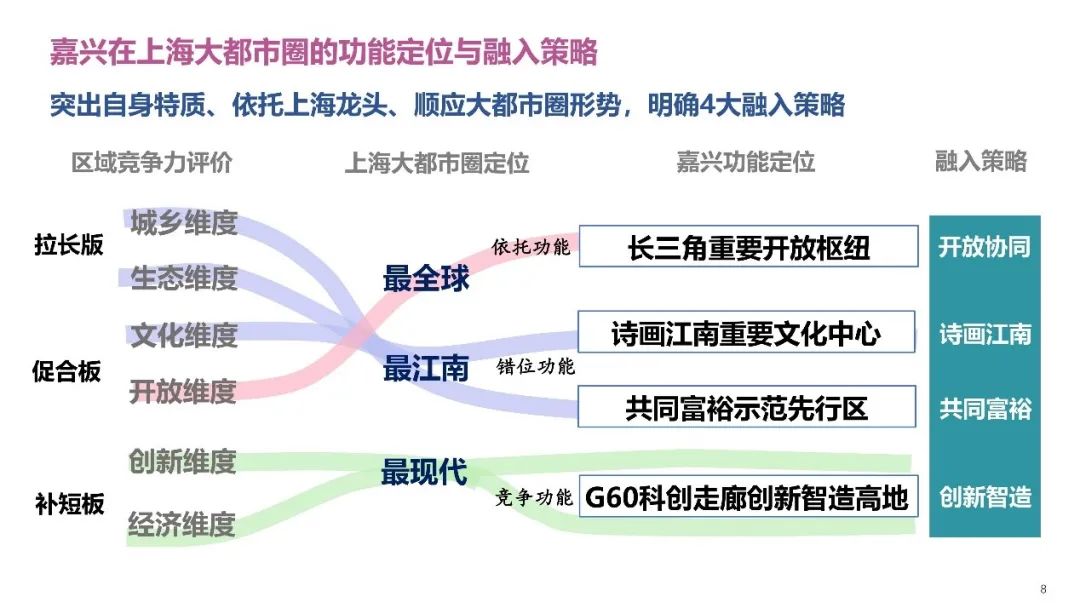

报告从背景、“融入”角度识别、策略行动构建三个方面阐述嘉兴谋划如何“融入”上海大都市圈的行动策略与路径。

背景方面强调规划面向“十五五”。在长三角一体化、上海大都市圈加速功能重构的背景下,嘉兴立足浙江省接轨上海的“桥头堡”和“门户”战略定位,全面对接《上海大都市圈国土空间规划》要求、深化落实《嘉兴市国土空间总体规划(2021-2035)》,确定“精准融入”和“实施行动”双轮驱动的发展路径,重点针对市级国土空间总体规划中尚未解决的区域性难题,聚焦“十五五”发展窗口期,统筹布局近期行动领域与跨界协同单元。

“融入”角度方面与上海大都市圈的互补互利关系。规划开展上海大都市圈层面的城市竞争力诊断,协同研判嘉兴发展优势与短板:一是着力放大城乡、生态、文化维度的优势,深化与周边城市错位协同,强化“诗画江南”文化标识和“共同富裕”示范功能;二是借势上海全球城市能级提升开放枢纽能级,构筑双向开放新格局;三是聚焦创新经济,重点培育单项优势领域,前瞻布局潜力产业新赛道,打造G60科创走廊创新智造高地。

在策略行动方面,提出构建“四大融入策略+七项行动领域”的实施框架。以其中融入策略为例,即包括了四方面的开放协同策略,重点推进交通基础设施互联互通、开放政策制度创新;②诗画江南策略,着力实施生态安全联防联控、文化景观共保共育、陆海空间统筹治理;③共同富裕策略,创新临界地区共富单元建设模式;④创新智造策略,聚焦产学研协同创新共同体构建,培育战略性新兴产业协作集群。

嘉兴在上海大都市圈的功能定位和融入策略示意图

嘉兴在上海大都市圈的交通融入策略示意图

专家点评

官卫华

南京市城市规划编制研究中心主任

国家近期开展了许多大空间尺度的区域规划,与传统规划的区别在于强调落实国家战略要求、强化区域合作发展、培育现代化的都市圈功能形态。这三个报告对都市圈规划和运行机制方面做了很好的深层次解析。结合南京都市圈自2012年起始编制空间协同规划以来的情况,提出需要关注四个方面的变化:

第一是规划理念的变化。这轮都市圈规划的空间范围应从传统的通勤圈转变为合作圈,强化核心城市城际间的关联,圈层式的拓展转向网络式的发展。都市圈相互之间会有多圈叠合的状态,叠加范围会成为新一轮区域协同的重要空间。

第二是治理方式的变化。这轮都市圈规划应该是利益协调式规划,直面各市场主体的需求。比如南京和合肥之间在产业链、创新链、供应链上都存在错位关系,可以加强融合,打破既有的规划结构。

第三是规划重点的变化。都市圈规划的方向要从传统的系统化规划方式,转变为真正关注需要协调的重点。通过多元治理方式,充分摸清企业层面、居民层面等各类主体的实际需求,以需求为导向来识别都市圈需要协调的重要空间,将多方主体的共同契约转化为法定规划的重要依据。

第四是实施机制的变化。新一轮的都市圈规划要从传统的部门规划迈向政府实施性的规划。跨部门协作需要顶层设计,解决城市国土空间总体规划解决不了的问题,比如“三区三线”需要跨区域协同问题。都市圈国土空间规划需要进行更大区域尺度的统筹和协调,并形成一套比较完善的有利于资源要素优化配置的政策包。

周建军

浙江舟山群岛新区总规划师

这一轮的都市圈规划,是为了弥补新的国土空间总体规划编制结束时期的两个不放心的地方,即国土空间规划的战略指引和投资项目的空间支撑。因此,需要重点关注五个方面:

第一是强化国土空间规划的战略研究。规划就等于战略,在“三区三线”的基础上还需要有战略支撑。同时,战略也要落地,要落实规划的实施。

第二是强化都市圈的层级效应。一个地区的发展应该有主次之分,上海在未来应当更好担当牵头作用。各都市圈在国家层面也需要分层级。

第三是共同应对未来的不确定性。在存量开发土地过剩的时期,需要为应对未来消费模式腾出新空间和置换旧空间,利用闲置产业园区和闲置土地去匹配新的功能。

第四是发挥交通科技的引领作用。通过交通模式的革新强化城市间的联络,比如舟山通高铁、沪乍杭铁路强化了长三角南部地区和浦东的联系。应强化陆海统筹,在东部沿海地区构建快速交通网络,支撑空间结构的变化。

第五是制定可行的规划策略。都市圈规划应该是愿景与战略的协同,应该破除行政壁垒,按照市场要素和科技更新的发展布局,协调生产力要素供给。在空间品质、环境保护等方面形成共同治理的要求,形成有效的实施主体协商机制。

最后,希望都市圈规划不以行政级别来确定空间能力,也希望舟山能够更好融入上海大都市圈和宁波都市圈,形成沪舟一体、甬舟一体。

黄建中

同济大学建筑与城市规划学院教授 同济规划院总师

三个报告整体是清晰和全面的。同时,技术交流应以分享技术创新和经验为主,直面项目中的困难与问题,形成共同思考。因此,提出四点建议:

第一是要突出技术交流汇报的主题。报告提出协同事项、战略地区、重要的合作区、实施问题、都市圈的文化等较全的框架,在交流时应突出技术创新,在经验总结的基础上提出反思、困境和问题,可以用延伸思考来串联汇报内容。

第二是要关注观点形成的逻辑。三个报告都提出要紧扣协同发展的主题来展开规划的核心内容。那么这些核心内容是怎么形成的,怎么推导出来的?通过协同这件事情反映出来的矛盾和焦点问题是什么?需要在报告中更加清晰的表达出来。

第三是要关注规划方法的总结。比如联创工作营的组织方式,到底它的好处在哪里?它能体现什么?能不能把各方的诉求都体现出来?三个规划都涉及到跨行政区域、多个单位、多个专业参与的问题,是否所有问题都能够通过这种工作模式得到很好的解决?需要进一步总结。

第四是要关注实现机制的提炼。比如规划实施主体的合作机制问题,嘉兴要融入上海大都市圈,在机制方面可以做哪些创新。做出什么贡献?承担什么责任?拿什么交换协作的权利?关于这方面的内容可以再提炼一点。

最后,希望空间院和项目组加强成果总结和转化。

现场会议照片(左右滑动查看更多照片)

主题报告内容由报告人提供。专家点评内容基于录音整理,并经点评专家确认。

供稿 | 空间院总工办

摄影 | 陆佳元

编辑 | 宣传办

审核 | 王颖 肖达

原文始发于微信公众号(同济规划TJUPDI):2025年度空间院技术交流会系列报告 | 长三角协同治理

规划问道

规划问道