何以镔铁?

丝绸之路视野下的辽代耿氏家族墓葬研究

张鹏 《美术研究》2025年第1期

本文聚焦10至13世纪幽燕地区的耿氏家族墓葬,从丝路视野探讨随葬器物展现出的多元视觉景观和观念杂糅。爬梳耿氏家族墓葬中的铁器制品及其区域特色,进而剖析耿氏家族的渊源脉络,从人物品评的蜕变,到全球贸易的发展,映射了10至13世纪一种潜伏的内在转向,反映了对于铁器的认识和实现内在意义的过程,彰显铁器在不同的情境中所联结的文化力量和社会关系。

辽代;耿氏;墓葬;镔铁

20世纪70年代以来,在辽宁省朝阳市姑营子村先后发现了辽代耿氏家族4座墓,出土五方墓志。家族墓葬虽然被盗,但随葬器物丰富多彩,材质、种类、造型、样式、装饰、纹样、功能,乃至组合布局等等,反映了辽代早中期墓葬、观念与信仰的一些共性与个性,也展现了丝绸之路文化传播的视觉景观和观念杂糅。

1

随葬物品的丝路景观与文化杂糅

耿氏家族墓地位于辽宁朝阳市西北15公里的朝阳市龙城区边杖子乡姑营子村后一座小山的南坡。按墓主人生卒年排序,分别为M4耿崇美夫妇墓、M2耿延毅夫妇墓和M1耿知新墓,M3为耿氏家族成员,即耿崇美后辈,但具体年代和辈份还有待更多资料考证。

四座墓均开山凿岩,其中M1、M2和M4为砖砌仿木构双室墓,M1和M4墓底总长10-11米,M2形制宏阔,墓底总长30米,宽12米,均绘制壁画,葬具包括石棺、小帐等契丹上层贵族特有的随葬品,墓志均放置在前室,随葬器物则放置在后室。M3虽为砖砌仿木构单室墓,但使用建筑材料多样,建筑形式复杂,工程相对浩大,且墓葬未被盗掘,保存完整,出土有十一銙的鎏金铜带具、玛瑙带饰和北宋名窑瓷器等豪华随葬品,断定墓主人生前亦具有一定地位。

耿氏家族墓地位置示意图

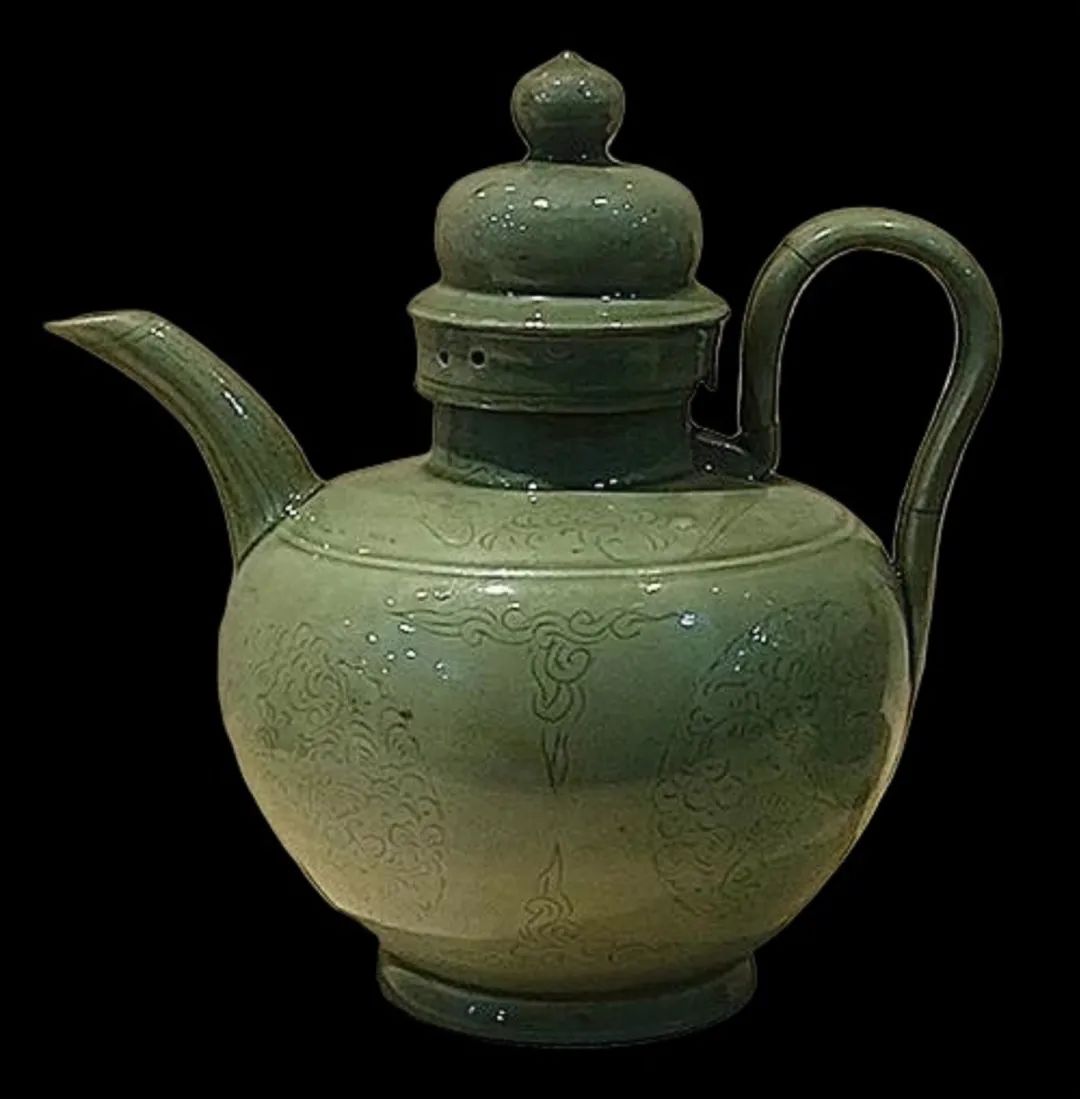

M2出土绿色玻璃把杯和黄色玻璃盘各一件,弥足珍贵。文献记载辽代上层宴饮多使用玻璃饮器,如《乘轺录》记载大中祥符元年(1008),路振使辽至幽州城南亭,燕京留守、秦王耶律隆庆遣人于此设宴招待,“大阉具馔,盏斝皆颇璃、黄金扣器”。其中带把杯及其扳手具有浓郁的西亚、中亚色彩,或系伊朗高原9世纪产品,亦见于辽代陈国公主墓和小王力沟圣宗妃墓等高等级墓葬中。

耿氏家族墓葬的随葬器物丰富、珍贵,既是日常生活所用,也有不少是缘于身份、等级才可能拥有的奢侈品,或与皇家赙赠存在关联,如墓志所称“是以皇情悼念,朝议悲伤。加赙赠以非轻痛股肱而遄逝,敕其元子蒇以葬仪。安其马鬣之封,得以牛眠之地。”材质包括陶瓷、石、金、银、丝织、木、铜、锡、铁、漆、水晶、琥珀、绿松石、煤精石、玛瑙、玉、玻璃等。器物种类包括各类生产工具、生活用具、兵器、马具、佩饰、奢侈品、葬具等。从材质和品类看,以青瓷为代表的陶瓷器、漆器、木器和陶砚、墨块等是中原传统器物。而玻璃和料器等来源与中亚、西亚的丝路传播相关。葬具中的石棺、小帐、银丝手套等多出自契丹上层贵族或韩氏、耿氏家族这样的辽朝上层贵族墓葬中,具有鲜明的契丹文化特色。可见,随葬器物展现了丝路传播与胡汉互动的多元景观。

值得关注的一个现象是,墓葬中的铁器随葬品丰富多样,所占比例甚至超过作为大宗的陶瓷器,以耿知新墓为例,出土物81件,铁器55件,陶瓷20件,不仅远超陶器,而且占比近六成以上,从用途、功能和器型、种类等观察,涵盖生产、生活、征战、贸易的方方面面,呈现了生活的全景,是其他材质随葬品所无法比拟的,这一现象也存在于辽代早中期的其他高等级墓葬中,如何理解这一现象,是具有普遍性还是特殊性?值得深入解读。

2

铁器制品与区域特色

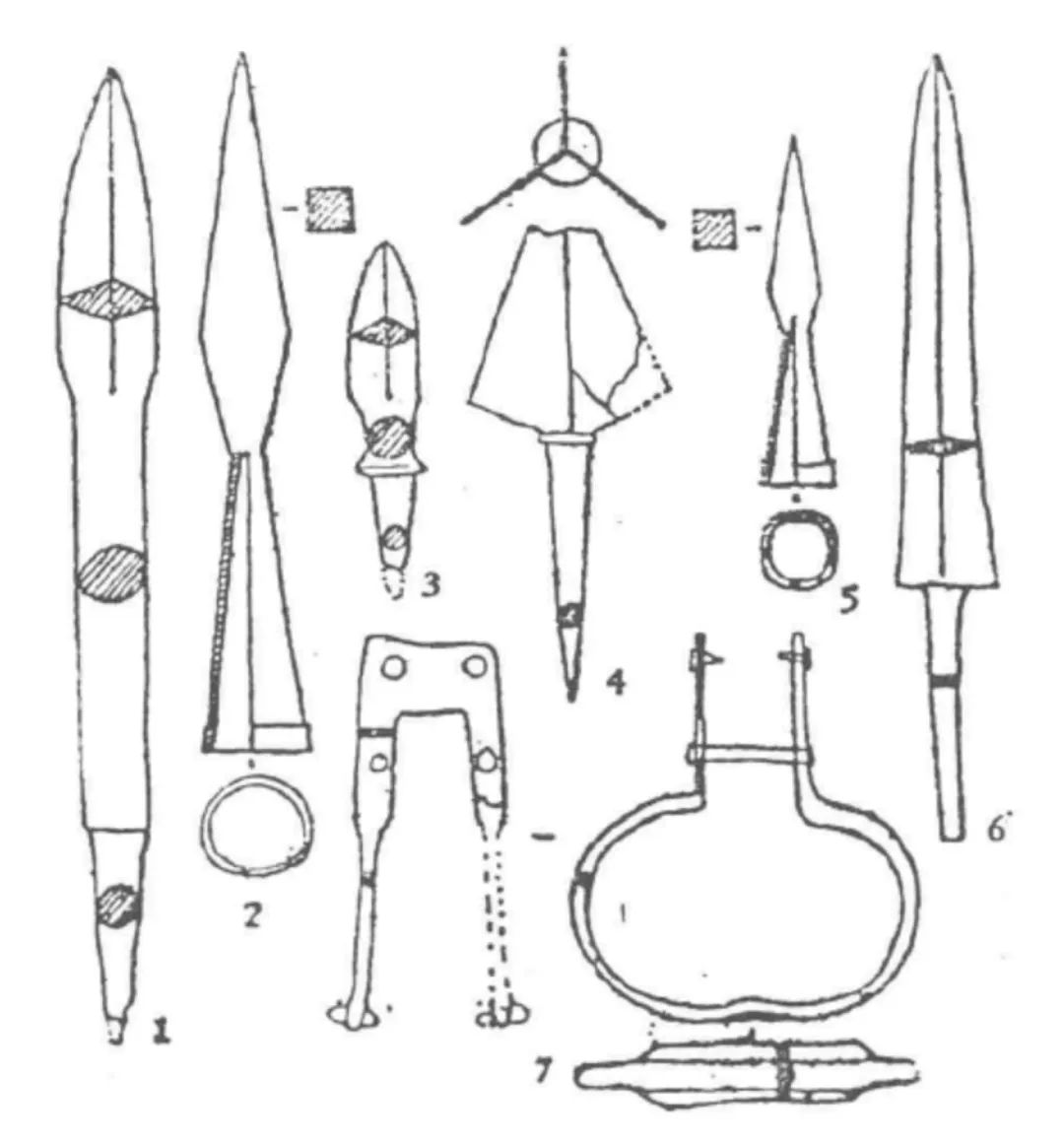

耿氏家族墓葬中的随葬铁器种类多元,囊括了生产、生活和战争的各个方面,如适应于农耕、游牧、渔猎与日常劳作生产工具,铁䦆、铁斧、铁锯、小铁铲、铁凿、铁穿、三股小铁叉、铁猎钩等;用于取暖、烹饪、储物、照明的日常用品,铁火盆、长柄铁壶、执壶、长柄三足铁平锅、长柄四足铁箅、长柄三足铁温锅、双耳三足铁桶、铁管、铁烛台等;家居家具的配件材料,锁、钥、折页、铁铺首、铁提手、钉等,囊括了衣食住行生活必需。再如涉及近战和远程的各类兵器,如铁剑、骨朵、铁镞、鸣镝、鐏、弓形器、铁弩机等。还有以马镫等配件入葬,用以象征全套马具与游牧生活。正是《辽史》“畜牧畋渔以猎,皮毛以衣,转徙随时,车马为家”的形象化表现。

学者研究指出,中国是最早发明冶铁技术,并制作和使用人工铁器的国家之一。隋唐的铁器集中发现于城址、聚落和墓葬中,类型涵盖了社会应用,包括了农耕生产、手工劳作、日用器具,以及兵器武备、车马机具,乃至度量衡、宗教艺术品、丧葬用品、工程铸件、杂用器具等。据此观察耿氏墓葬中的铁器制品,既继承唐代的种类与技术,来源与象征丰富多样,尤其观念性、丧葬性和艺术性的赋能,更可通过其一窥风云变幻的时代风貌。

除了种类之外,辽墓铁器的功能也多有创新,适应自然生态与生产、生活方式,既可用于征战,也可以日常生活使用,这种一器多用的现象与辽国的用兵制度息息相关,“凡民年十五以上,五十以下,隶兵籍。每正军一名,马三匹,打草谷、守营铺家丁各一人。人铁甲九事,马鞯辔,马甲皮铁,视其力;弓四,箭四百,长短枪、骨朵、斧钺、小旗、鎚锥、火刀石、马盂、料一斗。料袋、搭毡伞各一,縻马绳二百尺,皆自备。”规定了用兵的年龄、配备的武器种类,与唐宋以来武器专供专用的传统有所不同。“皆自备”则道出了辽代一器多用的缘由。其中用于兵马的铁甲战衣也显示了契丹辽朝的个性装备与领先性。考古所出铁兵器与文献记载可相印证,如耶律羽之墓、大营子驸马墓、朝阳前窗户村辽墓都随葬有批量的铁制兵器、铁制生活用具和铁马具等,这些墓主都属于契丹上层贵族。耿氏家族墓葬中的铁器制品契合了契丹上层贵族的随葬习俗与偏好。耿氏家族墓中出土的铁穿,也称铁冰穿,头部多呈矛头式或方锥形,是东北冬季渔猎工具,北方天寒地冻,江河封冻,冰面捕鱼凿孔,以铁穿破冰成洞,或钩或网而得鱼。再有三股小铁叉、铁猎钩,都是冰上渔猎不可或缺的工具,具有东北地区鲜明的区域特色,同时也可用于作战,近距离的捕杀、贴身防护,且有自备的便利。这些也见于大营子驸马墓,正如驸马墓报告称,从墓志记载和墓内遗物可以看出,凡是死者生前所好与个人日常所需,则墓中应有尽有。

另外,随葬铁器在墓葬中还表现出一定的安放规范与秩序,通过空间布局与收藏方式传达出一定的观念,不仅在数量、种类方面,而且通过位置,包括与墓主的距离和方位等,定义了空间的功能与性质,亦定义了铁器制品的重要性。耿延毅夫妇和耿知新墓中的铁器制品均置于后室,铁制生活用具置于后室西北角,而铁兵器的主体置放于后室西南角。可资比较的是朝阳前窗户村辽墓的马具和铁兵器置于主室西南角,各式铁制生活用具置于主室东南角和东耳室内。陈国公主墓和大营子驸马墓也将铁器生活用品和武器、马具等分置不同区域。铁器随葬的空间布局还表现在耿氏家族的M3,其墓顶封石为截尖锥体,下面直径0.4米,中心凿一圆窝,圆窝周边残留铁锈痕迹。汉唐以来墓葬习俗往往在这样一个关键部位置放铜镜、太阳石,甚至藻井纹饰羽人等,用以隔绝内外空间。此处的铁锈痕迹、圆窝尺寸,似乎也是镶嵌了铁质圆形器物。由此可见从摆放区域到安放位置精心设计,或许也注入了一定的观念与意义。

这种观念性的表达还表现在对铁器制品的收藏方式,以及材质叠加所拓展出的礼仪性表达与意象内涵上。以耿延毅墓出土的两件骨朵为例,一件为石制,一件为铁制,头端均作圆球体。铁制骨朵的木柄已朽,径6.6厘米,铤长10厘米。石制骨朵的质地相对细腻,但并不坚硬,色黄白,有褐色斑点,周身雕磨出瓜楞纹,铤与柄均朽烂,径4.16.1厘米。无论形式、材质、结构和功能都与文献所记相符合,据《武经总要》对骨朵的描述,“蒺藜、蒜头骨朵二色,以铁若木为大首。迹其意,本为胍肫,大腹也,谓其形如肫而大。后人语讹,以胍为骨,以肫为朵。”这种圆头骨朵杖在法库叶茂台M14也有出土,形制牢固,为了解上下贯通复合的銎穿结构提供了资料证据。目前辽墓考古发现的骨朵实物的材质涉及金、银、铜、铁、石、玉、水晶、玛瑙等。据文献记载,辽金时期的金属骨朵应是早期石棍棒头的延续,用于槌击或砍伐的工具,如《契丹国志·渔猎时候》载,“又好以铜及石为槌以击兔。”后成为契丹人从征的兵家必备武器。骨朵在辽代不仅用于生产劳作和武器装备,辽代的刑法中还以骨朵作为杖刑工具,“杖刑自五十至三百,凡杖五十以上者,以沙袋决之;又有木剑、大棒、铁骨朵之法。木剑、大棒之数三,自十五至三十;铁骨朵之数,或五、或七。”这里明确注明使用的是铁制骨朵。值得注意的是耿延毅夫妇墓中的铁制骨朵在殉葬时用丝织物包裹,呈现出收纳和葬仪的一种特殊性处理。《金史》曾记载,“太祖在外庭以帛系杖端,麾其众”,从实用日常到身份地位的象征,骨朵与丝绸制品的叠加使用与呈现方式,共同嵌入了礼仪性的观念,或许有助于理解耿延毅墓中以丝绸包裹骨朵的意义与内涵。

骨朵不仅有实物随葬,而且还被绘制在墓室壁画中。耿氏家族M1的墓门东西两侧绘武士,其中西侧武士手握黑色长杆骨朵。后室西壁绘一女侍,亦手持长柄骨朵,似在护卫身前男童。内蒙敖汉旗辽墓、陈国公主墓、巴林右旗辽墓中都在壁画中表现手持骨朵的侍卫,而辽宁朝阳前窗户村辽墓则在石棺上雕刻手执圆形骨朵的契丹侍卫。再有耿氏墓葬中还出现女性执持骨朵用以保护儿童,多样化地呈现了“儿童能走马,妇女亦腰弓”的契丹风习。辽墓中的骨朵以实物、壁画、画像石刻、立体俑等多种视觉形式呈现,无论是丰富的使用功能,叠加的材质与配置,还是异构的场域与空间,使用者身份性别的扩展,均由此形成一定的社会共识和意象象征,产生更多叙事议题。

耿氏M1随葬铁器

同样值得关注的是耿氏家族M1随葬的铁镫和铁弩机,它们既有时代与民族的特色,也显示了家族人物的个性化处理。M1的墓主人耿知新,15岁不幸早夭,囿于其身份与地位,墓葬中以铁镫随葬,象征了成套的马具,这种随葬方式在辽墓中具有一定的普遍性。但耿知新墓中的铁镫形制特殊,双环首式马镫以往少有发现,考古报告称可能是妇女儿童使用,推测或是墓主耿知新生前所用。针对幼童训练的特制,甚或是少年墓主生前所爱,作为纪念物陪葬也寄托了父母的期望、悲痛与深深的怀念。耿知新墓还出土一件安装在弩壁后面的铁弩机,长8.5厘米,锻铁制成,机身锈蚀,附有木痕,从尺寸、材质和现存状态分析,是用于实战,具有实用价值。弩机因其射程远、杀伤力大、命中率高,作为远射兵器在战场上发挥了巨大作用,尤其在宋辽时期其技术与功用凸显。据《武经总要》称:“弩者,中国之劲兵,四夷所畏服也。”首先,宋代发明床子弩的射程可达500米,澶渊之盟前夕,契丹大将为床子弩箭射中而亡,士气大挫,为促成双方罢兵和谈起到了重要作用。以韩世忠和岳飞为代表,中原政权应对游牧民族铁骑,而不断创新改造所用兵器。其次,针对弓弩形成了专业化的机构和专业化的训练,宋朝将弩手分为张弩人、进弩人、发弩人三种,各司其职,缩短发弩时间,提高射击的密度,“以步制骑,强弓劲弩”无疑成为宋朝以步制骑的最佳兵器。《辽史》亦记载辽朝设有弩手军详稳司,掌强弩之事。还有弓弩也进入辽代五礼之一的军礼,在出军仪式中包括出军仪、射鬼箭和腊仪。由此可见,宋辽时代重视弓弩的创新与利用,形成弩手、机构、器物与仪仗的多重并用,其战略战术选择与文化取向不容小觑。此外,弩由历代官府制造,常常刻有制造机构、监造官吏、工匠甚至使用者的名字。弩机作为关键构件随着时代发展、社会进步、战争需要,在不断地演变、改进。宋辽时期墓葬中少有弩机随葬,或有性价比的考量,墓志所言耿知新“幼习将相艺”,如此关键构件的随葬,以及形制的特殊性与个人化,愈显其珍贵与难得,彰显了耿氏家族的地位、身份与承传和期待。

耿氏家族墓葬中的铁器制品,无论是铁器材质所占随葬品比例之高、数量之大,种类丰富齐备与用途的多样化,墓葬布局的刻意安排与功能划分,以及收纳形式与材质叠加的特殊化处理,都与辽代早中期契丹上层贵族墓葬的习俗达成一定的共性与共识。而迥异于幽燕之地的宣化张氏、鲁谷韩佚等汉人家族墓葬。

耿氏家族墓葬中的铁器制品,还将研究视域指向了“久居辽霸,广积仓缃”区域特色。“辽霸”即今辽宁朝阳地区。此地铁矿分布广,铁矿储量高。《辽史》不仅记载了契丹建国前矿冶的起源承传,“玄祖生撒剌的,仁民爱物,始置铁冶,教民鼓铸,是为德祖,即太祖之父也”,也记载了兴冶采炼与王朝实力的关系,“坑冶,则自太祖始并室韦,其地产铜、铁、金、银,其人善作铜、铁器。又有曷术部者多铁;曷术,国语铁也。部置三冶:曰柳湿河,曰三黜古斯,曰手山。神册初,平渤海,得广州,本渤海铁利府,改曰铁利州,地亦多铁。东平县本汉襄平县故地,产铁矿,置采炼者三百户,随赋供纳。以诸坑冶多在国东,故东京置户部司,长春州置钱帛司。太祖征幽、蓟,师还,次山麓,得银、铁矿,命置冶。圣宗太平间,於潢河北阴山及辽河之源,各得金、银矿,兴冶采炼。自此以讫天祚,国家皆赖其利。”不仅如此,辽朝契丹的铁器制造技术多来自渤海国工匠。渤海国素以海东盛国与位城之铁而声名远播,冶铁技术成熟,辽灭渤海后大量引入渤海人冶铁,太祖时期“俘掠有伎艺者多归帐下,谓之属珊。”而应天皇后以渤海匠人补充帐下建立属珊军,在采矿、冶炼、金属加工、建筑、纺织等方面发挥重要作用,促进社会发展。辽代叶茂台14号墓出土的铁制手工工具和一件嵌银缠枝花鸟纹铁罐,代钦塔拉墓中出土的女性腰系铁质腰带,无论形制、钢铁质量、技术工艺等,都反映了手工业分工细化和工艺复杂精致,更有艺术表达的趋势。辽朝成功发展了自己的冶铁业,而耿氏家族墓葬所在的朝阳地区更是辽代铁器制造的中心之一。

最后,朝阳地区也以其历史发展和地理位置,成为晚唐以来汉人世家大族迁入之地。朝阳连接东北、华北和草原游牧的枢纽,是唐朝控制东北的前沿重镇,历史上走出过多位重要历史人物,包括发起安史之乱的安禄山、平定安史之乱的李光弼、建立渤海国的大祚荣等。而辽代太祖平奚人,俘燕民,命韩知古建城。圣宗统和中期,在霸州设立“五州制置使司”,兴宗重熙七年升霸州为兴中府,维护和加强中京的统治中心。朝阳地区先后发现辽代纪年墓葬近40余座,分别为耿、刘、韩、赵、王、耶律六大家族,通过与皇族或后族通婚,这些家族不仅位高权重,而且在文化上促进了儒学的普及与崇佛风气的日盛,考古发现的兴中府绫锦印,以及朝阳双塔,都是地方经济优势与文化传播的显现。

综上所述,耿氏家族墓随葬铁器制品体现出一定的阶层、身份和区域的共性与特色。而家族传承发展是一个长期的过程,需要家族凝聚共同意识、多元的经济支持、有效的经验积累与行为规范,家族成员共同努力与担当,是一个长期发展的过程。耿氏家族墓葬中发现的五方墓志,有助于深究耿氏家族的起家、来源、优长与人际网络,或可从另一个角度理解墓葬中的铁器随葬及其意义。

3

家族的承传与发展

耿氏家族墓葬中的铁器制品,仿佛一幅日常全景图,展现了时代性、区域性、阶层性、家族性和身份特色,有共性,也有个性和差异化。梳理家族墓出土的五方墓志,细究关键词,或许有助于对随葬铁器制品及其内涵的深入理解。

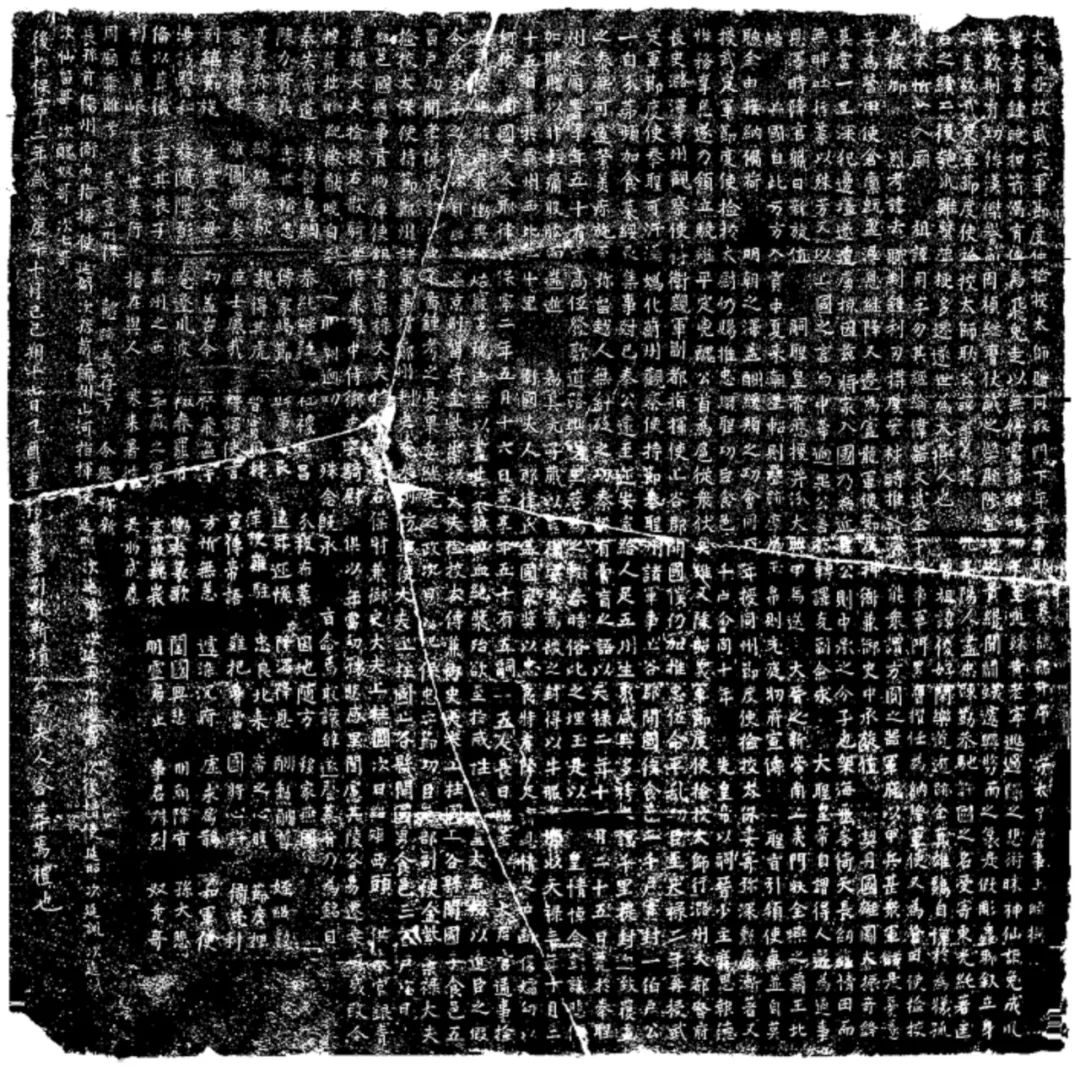

五方墓志可追溯耿氏家族七代人,即耿俊、耿用、耿去赋、耿崇美、耿绍纪等、耿延毅和耿知新。自耿崇美至耿延毅记载较为详细,呈现了家族的高光时刻。而胡貌、上谷、朝阳、早事军门、通事、近臣等关键词,透露了家族的个性特色与优长,值得进一步探讨。

首先,追溯家族起源与起家。据耿崇美墓志记载,耿氏祖先因战乱等原因四处漂泊,“而俊匏瓜难一台戏萍梗多迁,遂世为大燕人也。”曾祖耿俊因愤世嫉俗而入全真教。祖父耿用,“经纶伟器,文武全才,早事军门。”父亲从营田使升迁至圣卢龙军使度度押衙,被誉为“刜钟利刃,构厦宏材。时推干济事之能,众谓方园之器。”而其“将家入国,乃为近臣”,可谓高瞻远瞩,也成就了家族发展的大势。

其次是耿崇美(893-948),发迹当在辽代早期,服务于辽太祖和太宗时期,此后儿孙传承,家族的高光时刻贯穿了辽代早期到中期。耿延毅墓志是这样描述耿崇美的,“家于上谷,其为人姿貌魁梧,面紫黑,虯髭,凡赫怒之时,鬓毛如蝟。善骑射,聪敏绝伦,晓北方语。”这是耿崇美的个人特质与秉赋,而重要的是他将此转化为优势与上升资源。耿崇美以转译通事起家,成为帝后近臣,“又以上国之言与中华迥异,公善于转译,克副佥求。大圣皇帝自谓得人,选为通事。恩泽时降,官职日新。”自澶渊之盟后,“万方入贡,中夏来朝。星轺则叠迹摩肩,玉帛则充庭牣府。宣传圣旨,引领使车。并自英聪,全由接纳偏荷明朝之泽,盖酬缓颊之功。”此外,他“临贼敢先”,勇猛善战,会同六年之后军功不断,勋庸渐著,不断加赠功臣,“公一自分茅,频加食菜。绥民集事,克己奉公。远至迩安,家给人足。五州生聚,咸兴多袴之谣;千里提封,迥致覆盂之泰。”获得帝王赏识,赠特进、检校太师、同政门下平章事、假相印,上谷郡开国侯,食邑二千户,实封一百户,并迎娶卫国夫人耶律氏,由此成就一代股肱重臣。

再次,耿崇美有五子,其中长子耿绍基和四子耿绍邕均担任过通事之职,成为太后与辽帝近臣。二子耿绍忠授予奉国功臣,并迎娶陈国太夫人耶律氏。三子耿绍纪授予保忠守节功臣,爵至上谷县开国男,且累赠太傅、太尉、左羽林统军等结合了军事与政治的高等级荣誉职位。

另外,耿崇美有孙十一,其中耿延毅是这一支脉的顶梁柱,既仰仗于父亲耿绍纪和伯舅韩德让在朝的鼎力支持与家族基业,同时也离不开个人的努力与拼搏,墓志记载,“公性沉默,有武略,出三代之将门。生禀风父,好事不倦。”耿延毅17岁即开始从军,统和十五年(997)以来屡立战功,“莫不威信卒夫,谨严烽堠,夙夜不惰。周历四霜,乃至贼虐之师,无敢北顾。”统和十九年(1001)再伐宋朝,“公率麾下,伏草依岩,卷旗卧鼓,身先勇士,衔枚进击,斩贼首千余级,清境以闻。”耿延毅以武功开国,机谋星授,其为家族带来的荣光更表现在身前生后获得朝廷的封赏,“今上壮之,超授右骁卫将军,赐白金螭头饮器杂衣物,赏其功也。”而在其去世后,“今上闻之震悼,有加制赠,特赐白金二十斤,布帛三百段,钱二十万,衣三袭,充赙赗焉。”

以上墓志的梳理,可见耿氏家族数代的传承与共性,包括祖居与迁居之地、为官与从政的优势与便宜、文武全才与早事军门的政绩、婚娅姻亲的构建与联合,以及由此形成的责任与眼界。

耿氏M2出土青瓷注壶

1、墓志载据《后汉书》追溯耿氏一脉,“耿氏之先,大耀巨鹿,其后脉分,乃居上谷。”上谷属于易州,易水自古悲壮。唐末契丹破上谷,至耿崇美一脉从四处漂泊的状态到“家于上谷”,后成为大燕人。此后家族没有南迁入宋,或是一种生存策略和优势。契丹历史上与北方民族,如鲜卑、突厥、库莫奚、古匈奴、靺鞨等存在密切的内在关联。上谷位于北方,多民族聚居,耿氏与契丹、奚等少数民族比邻且往来频繁。根据耿氏家族的属地来源、形象上的胡貌,以及“晓北方语”等主观和客观的多种因缘,有学者推测或为沙陀人。或更易与辽朝政权相熟相亲,达成互信。

2、从耿崇美、耿绍基和耿绍邕父子两代的履历观察,三人均以通事发迹,唐宋以来通事先后有舌人、译者、走马承受等多种称呼,朝觐聘问,以及谒见传达。辽代耶律德光利用重臣耿崇美,宋真宗利用宰相曹利用,都在于两国对峙需相互侦知,可战可和,而和战关键与作为通事的中间人不无关系,甚或关系密切。语言相通,彼此没有隔阂,自可消除敌意,增加情感。这种贴身、快速领会双方主意,具备予以沟通协调的能力,才能称为近臣。由此可见,语言多姿多彩,是一种财富也是文化的载体,在多元化的语言环境中,语言载体成为文化资本。耿氏父子充分利用这种文化资本,通过地区性和早期家族的教育将其进行再生产,在变动的时局中实践和运用,获取机会,实现了生存状态的改善。同时加强广泛的社会联系和网络构建,在通事与近臣的机会中获得更丰富的文化资本,并成功积累转化为经济资本,将自身资源能力不断扩大与拓展,形成一种新的力量与阶层。

耿氏M3出土釉陶划花鸡冠壶

3、墓志所谓“早事军门”“三代将门”,其实是指耿氏三代武功卓著,且身先士卒。耿用和耿去赋以武入仕,做过中下级官吏;耿崇美在辽初太宗时期有战功,“临贼敢先,乃帅泽潞”,辽为防备刘知远南下攻汴和东出壶关断辽北归之路,“诏以耿崇美为昭义军节度使,高唐英为彰德军节度使,崔廷勋为河阳军节度使,分据要地。”《通鉴》于耿崇美之前冠以“通事”之衔,说明他当时仍任通事,是由“国通事”直接提升为昭义军节度使。昭义军即潞州(今长治),彰德军即相州(今安阳),河阳军即孟州(今河南孟县),三地都是军事要冲,而以潞州为最。胡三省《通鉴注》说:潞州兵冲也,自潞州东下壶关,则至相州,南下太行,则至孟州,故皆命将控扼。耿氏家族三代人适应于契丹的争战生活,《辽史》记载,“契丹旧俗,其富以马,其强以兵。纵马于野,驰兵于民。有事而战,阔骑介夫,卯命辰集。马逐水草,人仰湩酪,挽强射生,以给日用,糗粮刍茭,道在是矣。以是制胜,所向无前。”耿氏适应于契丹以武夺天下的变动不居中发挥所长,为契丹所用。

体貌、语言和武功形成的多样的生存技能,某种程度上可以说契合了契丹辽朝的政权特性,也成为耿氏家族的文化资本与晋升的重要资源。

4、最后,与汉人世家大族的通婚联姻,成就耿氏家族的高光时刻。耿氏家族与皇族耶律氏、韩氏及汉人世家大族通婚五例,韩氏赐姓耶律堪比皇族,《圣宗淑仪赠寂善大师墓志》称:尔后家于上国,世为右族。故宋人有“耶律、萧、韩三姓恣横”的记载。甚而耿氏家族亦有甥舅配,不止帝后两族,汉人贵族也契丹化。与刘氏、韩氏和耶律氏通婚,使得耿氏纳入这样一个社会关系网络,保持并维护社会地位,成就家族的世婚与勋业。此外,耿绍忠之女入宫为淑仪,虽有宫廷内斗,出家入佛门,并成为大师,为道宗赐师号寂善大师,既作为一种生存应对方式,又适应于辽朝佛教信仰,还能成就一代佛教大师。作为家族女性也承担了一定的使命与责任。

五方墓志如家族传记,展现了耿氏家族几代人有效地利用地域、血统、语言、武功、联姻、人际网络等的积累,耿氏家族一方面入仕辽朝,尽可能地将优势发挥到极致,不断攀升至高官厚禄,达成家族的高光时刻,另一方面追慕于契丹风俗与时尚,在新的地域与新的政治体系中安身立命,将个体命运与时代趋势复杂交织,同时加强对后辈的培养与锻造,与区域内世家大族交往频密,构建、打造牢靠稳固的社会关系网络。这也正是耿氏家族墓葬特色形成的文化背景与选择动机。墓葬中铁器制品契合墓主人的身份地位与高度的契丹化,是对这一社会关系网络与社会阶层共同知识的体现与诉说,展现了对未来的期许与理想,更是透摄了对时代变局转折的前瞻与因势利导,也进而拓展了墓葬随葬器物的内涵与意义,阐释了人与社会的语境。

4

铁器人生与历史变局

铁器制品在契丹贵族墓葬中体现了复杂的社会形式和知识分布,无论耶律羽之墓、赤峰大营子驸马墓、朝阳前窗户村辽墓等等,均出土丰富内涵的铁器,这种文化观念体系在其生命历程中得以彰显,文化价值凸显。当这些铁器进入墓葬,不再承担日用功能,而是被区分、隔离,反映了群体在特定时期特定情境下的意识,乃至政治的张力与各种社会能量之间的抗衡和协商,铁器制品由此被符号化和圣物化,体现和构建自己的身份与价值,进而成为一种新的内在逻辑和流通路径,在不同的情境中联结了不同的文化力量和社会关系。作为随葬器物的铁器既是社会力量的汇聚空间,也是文化体系中的行动者和实践者。而这一文化维度的转化,又将研究的注意力引向更为宽广的视域。

史籍文献有契丹与镔铁的联系,《金史》载,收国元年正月阿保机即皇帝位后曾说,“辽以宾铁为号,取其坚也。宾铁虽坚,终亦变坏,惟金不变不坏。”学者质疑其真实性,若换个角度看,或可将这一流传说法理解为时人对契丹辽朝制造业发达,铁器技术先进的一种认识,流传的说法具有一定的物质基础与文化影响。而且前述渤海的冶铁业不仅影响辽代契丹人,也影响到辽代居住在黑龙江东北部和俄罗斯远东地区的生女真人的社会发展,《金史》载,“生女直旧无铁,邻国以甲胄来鬻者,倾资厚贾以与贸易,亦令昆弟族人皆售之,得铁既多,因之以修弓矢,备器械,兵势稍振,前后愿附者众。”其中邻国即指辽朝。由此可见,金朝所谓镔铁之说源来有自。

耿氏M4墓志拓本

另外,中外学者的研究也将镔铁的产地、生产及其技术引向丝路沿线。冯家昇《契丹名号考释》所考,镔铁“即西域珍藏之印度钢”,虽然引证中亚、北亚民族语言的证据还待充实,但早在《北史·西域》中就记载了隋大业年间,有漕国遣使贡物,“漕国,在葱岭之北,汉时罽宾国也。其王姓昭武,字顺达,康国王之宗族也。都城方四里,胜兵者万余人。……多稻、粟、豆、麦,饶象、马、犎牛、金、银、镔铁、氍㲣、硃沙、青黛、安息青木等香、石蜜、黑监、阿魏、没药、白附子。去北帆延七百里,东去劫国六百里,东北去瓜州六千六百里。”《魏书·西域传》亦见有镔铁的记载,“波斯国,都宿利城,在忸密西,古条支国也……出金、银、鍮石、珊瑚、琥珀、车渠、玛瑙,多大真珠、颇梨、琉璃、水精、瑟瑟、金刚、火齐、镔铁、铜、锡、朱砂、水银、绫、锦、曡、毼、氍毹、毾㲪、赤獐皮,及熏陆、郁金、苏合、青木等香,胡椒、荜拔、石蜜、千年枣、香附子、诃棃勒、无食子、盐绿、雌黄等物。”此外《周书》《隋书》和佛教文献亦记载西域诸国出产镔铁,且诸铁和合、锋利异常,可以切金削玉、断甲破胄。唐代以后有关镔铁的记载不绝如缕。而德国学者劳费尔梳理古史镔铁出产于波斯、罽宾、印度和哈密等,并提出镔铁“正如大马士革的钢,涂上腐剂酸,上面就生细黑纹。”

而索之史实,10至13世纪时期,多政权间以宾铁刀作为外交互贺中的聘礼。如《宋史》就有咸平四年(1001)龟兹入贡的记载,“可汗王禄胜遣使曹万通以玉勒名马、独峰无峰橐驼、宾铁剑甲、琉璃器来贡。”《契丹国志》记载了契丹贺宋朝正旦礼物,“正旦,御衣三袭,鞍勒马二匹,散马一百匹。国母又致御衣缀珠貂裘、细锦刻丝透背、合线御绫罗绮纱縠御样,果实、杂粆、腊肉凡百品,水晶鞍勒,新罗酒,青白盐。国主或致戎器宾铁刀,鸷禽曰海东青之类。”其中宾铁刀,正是契丹素以精良著称于世的兵器。2005年发现北京延庆大庄科乡辽代矿冶遗址群,据考当年铁炉日产可达1.5吨,是历史上宋辽战场的前沿,是冶铁技术自中原辐射边远地区和辽朝军力强盛的佐证。

此外,还有学者考证,镔铁的词源与中文文献记载也指向丝路传播,在俄语、阿拉伯语、波斯语和斯拉夫语中,“契丹”就是对中国的称呼。成书于13世纪晚期的阿拉伯兵书《骑兵术与精巧军械》是伊斯兰学者哈桑·拉马撰写的军事技术专著,其中将火药称之为“契丹花”,把管状火器称之为“契丹火枪”“契丹火箭”等等。

有意思的是,契丹与镔铁的丰富内涵与意义的拓展,在辽朝政权逐步稳定之后,又形成了两种潜在的变化,既表现在以墓志为代表的人物品评的儒家文化的融合,也体现在铁器自身在社会流通过程中的转化。

首先,耿氏一族在兴中府逐步发展为具有一定号召力的世家大族,且不断呈现出对忠孝节义等儒家思想文化的理解与成就。耿崇美墓志称其子绍忠“幼闻孝悌,长许公忠,不图钟考之忧,果委继先之政。”耿延毅墓志描述其夫人“淑善夙彰,凤仪神授,授阳漆水郡夫人,且家风不坠,人爵修宜。”忠孝美德成为人物品评的重要准则和规范。又如耿绍纪是家族承上启下的重要人物,耿知新墓志称其为人,“美姿容,有机略,当代绝伦,国家宠赐左卫将军。”可资比较的是幽燕地区韩氏家族中的韩佚,“美风仪,宽度量,备难顺事,每竭纯诚,虽富贵以逼身,好优闲而自保,居常酣饮美性,奔竞忘机。”再如辽代马直温墓志中对渔阳山水与乐时如燕的心向往之,《耶律神道碑》中“富而好礼,贵而不骄”,以及《王泽墓志铭》中“学富、志惇、器成、盛名”,都是以儒家标准进行的转换,赋予了传统理想人格新的内涵,进而也回应了《辽史·文学传》所云,“辽起松漠,太祖以兵经略方内,礼文之事固所未遑。及太宗入汴,取晋图书礼器而北,然后制度渐以修举。至景、宗间,则科目聿兴,士有由下僚擢升侍从,骎骎崇儒之美。但其风气刚劲,三面邻敌,岁时以蒐狝为务,而典章文物视古犹阙。然二百年之业,非数君子为之综理,则后世恶所考述哉。”崇儒之美,以儒家传统道德之美成为核心观念,不仅体现在诏命政论中以和为贵的思想,体现在辽道宗“吾修文物彬彬,不异中华”的讨论中,而且上行下效,以墓志为代表的人物品评可谓领风气之先。

耿氏家族从早年攻城掠地、通事近臣,到辽朝政权稳定后备受倚重、孝养仁慈,以建功立业、争取恩宠、婚姻关系、文化教育、家风建设等诸多手段和路径,维护家族社会地位,并与辽朝政治文化发展相向而行,从一个侧面显现出儒家文化在辽朝不断推行与融合的发展大势。

第二,铁器作为对外贸易的重要物品屡见于文献记载。开宝四年(971),“置市舶司于广州,后又于杭、明州置司。凡大食、古逻、阇婆、占城、勃泥、麻逸、三佛斋诸蕃并通货易,以金银、缗钱、铅锡、杂色帛、瓷器,市香药、犀象、珊瑚、琥珀、珠琲、镔铁、鼊皮、玳瑁、玛瑙、车渠、水精、蕃布、乌樠、苏木等物。”近年考古发现更提供了新材料与新视野,南海一号沉船中发现130吨的铁锅、铁钉和铁锭,印坦沉船、井里汶沉船、华光礁一号沉船的考古发现佐证宋代的铁制品也是一类重要的对外输出商品,域外各地虽有铁矿床和铁矿资源,仍然从唐朝开始就进口中国金属原料和铁制品,包括用于铸造货币的金和银,用于制作工具的铁,还有铸造铜雕像和铜器的铜和锡。宋代铁制品作为商品或为半成品,不仅成为宋代社会生产生活的必需品和军需品,而且颇受海外欢迎。铁锅甚至成为宋朝批量出口的奢侈品和高科技产品。铁器原料和制品远销海外,成为生产、消费、流通的重要对象,进而影响和决定了铁器制品的流行范围、经营方式、产品结构和技术水平。沉船考古发现的铁器制品在全球贸易中将互不相识的人物发生时空的关联,铁器制品所蕴含的内在意义与象征也随之转换、嬗变、更迭和丰富。

从考古发现、视觉图像和史籍文献的相互佐证,伴随着文化观念与消费性质的变化,铁器的内涵与功能不断拓展,铁器制品也由此延伸到更为宽广的丝绸之路视域中。

结语

耿氏家族通过几代人的积累,在新的地域与新的政治体系中安身立命,将个体命运与时代趋势复杂交织。耿氏家族墓葬中的铁器制品是追慕契丹上层风习的实践,显示出了对于铁的生产、加工、性质、象征以及内涵意义的追捧与迷恋。墓葬中随处可见铁器的身影,铁器成为了墓葬景观中的一个基本组成部分,且随着四季的更迭,伴着人们由生到死,同样业已成为仪式中的常客,日常生活便这样被渐渐重塑。

从人物品评的蜕变,到全球贸易的发展,映射了10至13世纪一种潜伏的内在转向,反映了对于铁器的认识和实现内在意义转化的过程,是顺势而为的生存策略,是诡随的一种外化形式,也是权力实践所造就的直接后果。而不同文化如何看待铁器制品成为一个关键点,从铁器这样一件细微的事物延伸到一个更为广阔世界,据此可以考察时人行为中自然秉性和社会属性的角色与地位,进而影响对于政治、社会、经济乃至文化等问题的权重,以及成为一种社会向另一种社会转型的缩影。牢牢嵌入墓葬这一特定场合之中的铁器,赋予平凡事物在宏大历史中的位置,由此获得另一种生命,成为永恒的记忆。

图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。

张鹏,中央美术学院教授、博士研究生导师、《美术研究》杂志社社长。

相关链接:

丝绸之路艺术研究的建构与美学价值:兼论《美术研究》的学术专栏建设

文明互鉴视野下的丝绸之路艺术研究:“丝绸之路艺术研究”专栏建设的回顾与展望

中央美术学院人文学院暨

非物质文化遗产研究中心

原文始发于微信公众号(美术遗产):学术文摘丨何以镔铁?——丝绸之路视野下的辽代耿氏家族墓葬研究

规划问道

规划问道