1

文献综述

20世纪90年代以来,环境心理学领域诞生了诸多经典理论模型,并有力解释居民环境治理参与意愿的影响因素,如计划行为理论、价值-信念-规范理论、目标框架理论等。以上述理论为基础,实证检验发现居民环境治理参与意愿的影响因素包括人口统计特征、环境认知、社区因素等。

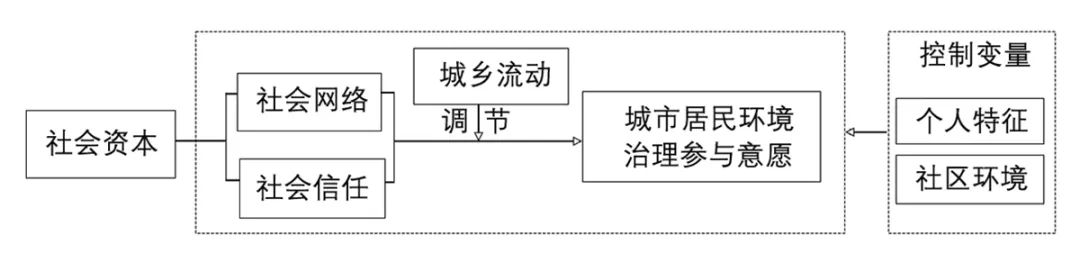

社会资本是指居民之间的参与网络及体现在这种约定中的互惠和规范,包括社会网络、社会信任等维度。社会资本与城市居民环境治理参与意愿之间的关系受一系列调节变量的影响,已有研究对调节变量的选择集中在个体特征和人地关系方面。社会资本往往受到社会经济背景的冲击,这意味着社会资本对城市居民环境治理参与意愿影响的内在作用机制较为复杂,需要深入探讨其作用机理。

2

研究假设与模型框架

采用普特南(Putnam)等所提出的社会资本的概念和维度划分,本文选择社会网络和社会信任作为社会资本的两个子维度。

社会网络对城市居民环境治理参与意愿的影响有以下三条途径:第一,城市居民通过广泛社会网络获得并分享环境治理相关信息,缓解城市居民环保决策中的信息匮乏,进而提高其环境治理参与意愿。第二,城市居民存在于广泛的社会网络,形成非正式的监督和约束机制,提高城市居民环境治理参与意愿。第三,社会网络中其他成员的环境知识有助于环境信息溢出和传播,并进一步引导城市居民环境治理参与意愿的提升。

社会信任通过以下三条途径影响城市居民环境治理参与意愿:第一,城市居民社会信任程度越高,社会开放程度越高,信息交流通畅,通过降低城市居民之间合作交易成本,提升城市居民环境治理参与意愿。第二,城市居民社会信任程度越高,越能增强其对环境的认同感,并使个人意愿依据他人的建议转化为行为决策。第三,社会信任可以在社会运行过程中起到润滑器作用,使得个体不断进行自我强化,增强环境治理参与合作意愿。

城市居民社会资本的形成需要相当长时间积累。从社会网络维度看,当居民进入城市后,一方面“中断”了已有的社会网络,需要重新构建与社区、当地社会的关系;另一方面,与乡村社会相比,城市社会网络更为疏离。社会网络的“中断”及疏离均降低社会网络对城市居民环境治理参与意愿的影响。从社会信任维度看,基于共同的生活区域和生活基础,在没有发生城乡流动的情况下,居民社会信任程度更高;而发生城乡流动后,城市居民面临着生活环境和社会基础的变化,其社会信任程度会降低,进而降低其参与环境治理的意愿。

▲ 图1 | 理论模型

▲ 图1 | 理论模型3

变量选择与指标测量

3.1 数据来源

3.2 自变量

3.3 因变量

3.4 调节变量

调节变量为城乡流动。在CGSS数据中首先将样本界定为“居委会”类型;再将拥有“农业户口”“居民户口(但以前是农业户口)”的居民视为发生了“城乡流动”,赋值1,其余赋值0。

控制变量包括个人特征和社区环境,本文选择性别、年龄、教育程度、信仰、政治面貌、健康状况、社区环境等作为控制变量。

4

实证检验

4.1 描述统计

从调节变量来看,48%城市居委会受访者拥有农业户口或以前有农业户口,这一比例低于中国目前城市化率,但接近户籍城市化率(45.4%),说明样本能够准确刻画居民城乡流动。

4.2 社会资本对

社会网络对城市居民环境治理参与意愿的影响不显著,即城市居民开展广泛的社会交往并不会显著提升其环境治理参与意愿,特别是生活垃圾治理的参与意愿。社会信任显著正向影响城市居民环境治理参与意愿,城市居民社会信任的程度越高,其环境治理参与意愿越高。社会信任的“互惠”机制“外溢”至城市居民环境治理参与意愿,并进一步提升参与意愿。

4.3 城乡流动的调节作用

5

结果和讨论

5.1 结果

首先,社会资本是影响城市居民环境治理参与意愿的重要因素,但社会资本不同维度的影响存在显著差异。社会网络对城市居民环境治理参与意愿的影响不显著,而社会信任显著提升城市居民环境治理参与意愿。

其次,城市居民环境治理参与意愿受一系列个人特征影响,如年龄、教育程度、政治面貌和健康状况等。年轻人、教育程度高、拥有党员身份和健康状况良好的城市居民具有更高的环境治理参与意愿,该结论刻画了具有高环境治理参与意愿城市居民的典型特征。

再次,城乡流动削弱了社会资本对城市居民环境治理参与意愿的影响。说明社会资本影响城市居民环境治理参与意愿有一个隐含条件,即社会资本的长时间积累。而面对快速的城市化进程,如何通过社会资本提升城市居民环境治理参与意愿成为环境治理所面临的一个新的课题。

5.2 讨论

为提升城市居民社会资本,改善社会网络、社会信任对城市居民环境治理参与意愿的推动作用,可采取以下针对性措施。

从社区角度看,应鼓励社区开展丰富多彩的环保宣传活动,鼓励居民参与其中;在促进环境知识传播的同时,为城市居民社会交往活动提供固定场所。同时,应注重以人为本,重构城市社区形态,以构建紧凑的、功能混合的、适宜步行的邻里,助力城市居民社会资本培育。从城市规划和城市设计角度看,参考“新城市主义”和“翡翠城市”建设基本原则,提供可持续的公共服务设施,减少能源消耗、用水量和垃圾产生数量;构建小街区,密集的街道网络可增加城市居民社会交往的频率,扩大社会网络和增加社会信任。

从城市居民角度看,提升城市居民环境治理参与意愿,应制定针对性的对策建议激活社会资本,重点关注老年人、青少年等群体的环境意愿的培养,如老年人的活动空间主要为社区,可加大社区的环境保护宣教,提升老年人对环境治理的关注程度;还要注意到党员的示范、引领作用,鼓励党员居民身体力行参与到环境保护实践过程中。同时,为发挥城市居民在环境治理中的作用,政府应完善环境基础设施,提升环境类基础设施的便利性,助力居民环境治理参与意愿转化为行为。

原文介绍

《社会资本、城乡流动与居民环境治理参与意愿》一文已在知网首发。

【doi】10.11819/cpr20251703a

【基金项目】陕西省社会科学基金项目“西部典型城市居民参与垃圾治理的行为逻辑及实现路径研究”(2024R004)。

【全文下载】文章已在知网发布,复制并搜索下方网址,或点击下方“阅读原文”,即可下载阅读全文。

官方投稿网址:http://www.planning.com.cn

原文始发于微信公众号(城市规划):【文章导读】社会资本、城乡流动与居民环境治理参与意愿

规划问道

规划问道