“人 – 地”共生关系下的阿者科村——我对传统村落的认知逻辑与影像记录

阿者科村地处云南省红河哈尼族彝族自治州元阳县的哀牢山南麓,海拔约 1800 m,是世界文化景观遗产“红河哈尼梯田”核心区内的传统村落。“阿者科”在哈尼语中指最兴盛吉祥的地方。作为哈尼族聚落的活态样本,阿者科村依山势而建,周边梯田系统为人工开垦的垂直农业景观格局,梯田的耕作依托自然水系维持,形成哈尼族传统的山林、村寨、梯田、水系“四素同构”的人居生境与文化载体。

我对传统村落的认知逻辑

对于传统村落的认知,应该是真实地建立在对其生成与生长所依赖的地域特征和居住者生活状态的了解之上的。原生的传统村落是经由居住者在自组织机制下的建造行为而形成的,建造所采取的策略往往体现出对邻里、环境的友好和趋同。建造者大都基于个体微观而局部的视角来观察基地环境特征,并结合自身的具体需求进行建造,合理应对地区的气候、地貌、资源和材料。在这样的多维因素驱动下,村落中的建筑相互之间在局部形态的关系上普遍形成了小微环境秩序的随机差异,局部空间呈现出非均质性与紊乱化现象。随着时间的推移,村落的空间形态逐渐稳定,在村落整体层面上,其肌理呈现出因个体秩序微差而形成的某种柔韧而自然的有机性与丰富性。

由此,可以建立起对传统村落发展演进的“认知逻辑”。传统村落作为一个复杂系统,是地域资源、产业结构、社会关系、文化价值、空间形态的“异质同构”。云南红河元阳的阿者科村就是一个具有代表性的哈尼族人居生境系统,是传统村落典型的活态样本。

传统村落的空间布局与自然环境有着密不可分的关系,村落的选址、农田的配置、建材的使用等都体现了人类对自然的敬畏,与积极互动的共生追求。传统村落大都坐落在山、水、岛等地貌之中,村落营建的下垫面呈现出破碎地形。我们可以从两个方面来进行观察:一个是“地貌单元”,另一个是“聚落单元”,人们在长期的生产与生活过程中聪慧地选择将两者有机融合。我们可以把这种传统村落的营建称为“种房子”,其结果就是“人 – 地”共生,这是造成不同地区村落样貌千姿百态的根源。阿者科村作为世界遗产核心区的五个申遗村寨之一,其红河山地、哈尼梯田与村落形态充分体现了人类适应环境的朴素生存智慧。该村落的营建与发展,实现了自然基底、农业景观与人居聚落的有机整合,构建了“生态 – 生产 – 生活”——“三生”共融的完整系统,提供了独特与珍贵的活态样本。

传统村落承载着特定历史时期的社会风貌、价值观念与生活方式,这些元素共同构成了一个地区的身份认同和场所记忆,形成了独特的社会韧性。哈尼族阿者科传统村落实现了物质空间与社会人文的相互融合,将文化禁忌与生态、生产融为一体,共同构成了稳态的制衡机制 ;另外,人们把对生态规律的认知融入水稻技法与历法歌谣之中,使得这些存续至今的活态遗产,不仅反证了“传统农业低效论”的错误认知,还为面临生态危机的当下提供了“在地性适宜”的原生样本——证明基于地方知识的韧性系统,有可能实现生态安全、粮食保障与文脉存续的三重目标。

在人类社会的现代化进程中,传统村落面临着前所未有的挑战与变迁。传统村落在生成与生长的过程中,发展出某种特定的营造技艺和形态表征,演变成特定时空环境下的最适者,如同生物学中的“特化现象”。而从进化的角度来看,某一空间和时间下生成的最适者,可能在特定阶段非常适应那个自然与人文的环境。但是完全适应、过分特化的结果,反而往往会导致这一“适者”在环境发生更替时,因为无法改变而迷失发展方向。我们对传统村落的认知应该关注其内在的持续性适应能力。

从营建体系的发展脉络来看,不同地区传统村落都始终遵循着一套“人地系统”演进的动力机制——从原生、本能的“防避”到自觉、自律的“适用”,再到永续、主动的“创造”。据此,可以清晰地建立起传统村落营建体系从“原生”走向“永续”的实施路径,即对体系迭代、法则调适、技术更新、部品替换四个关键要点的把握。

采用影像手段记录传统村落中的生活方式、人文特质、建构形态等,可以促使我们更全面地观察,一方面展现村落的整体格局,另一方面更细腻地审视村落的真实情节,从而建立起我们对传统村落由整体到微观的认知。

我拍摄传统村落时,没有固定的概念与模式,真实表现是第一要义,坚决拒绝“摆拍”与“造景”,也避免把影像拍成“糖水片”。现实中的传统村落并不是某些人所以为的“诗和远方”,也不应成为造作的秀场。

我强调对客观现实的深入观察,更倾向于呈现一种具有视觉冲击感的传统村落影像,并且有意识地模糊客观记录与主观诠释的界限,既不仅止于记录客观的场景,又避免单纯的摄影作品的创作。另外,通常情况下,“单片”的影像往往具有即时性,亦可以有多重寓意;“组照”表达的主题则指向更明确,逻辑线索更加清晰,有更丰富的影像叙事维度。

影像不仅是一种记录手段,更是信息传播的重要载体。因此,拍摄的目的应该从描绘一个对象深化为获得具有研判价值的影像。这样的传统村落真实记录,是通过拍摄者的主观视角呈现的,这就不仅仅是一种简单的客观再现,而是一种基于理解与认知的诠释。而对传统村落的真实感受,也能够激发拍摄者的思维。对传统村落的影像记录需要耐心、热情和敏锐的洞察力,同时也挑战着我们对传统文化的反思能力。

从对阿者科村的影像记录中,我们可以观察到村落空间形态与人们的生产生活方式。阿者科村完整地保留了哈尼族适应山地环境的生存智慧,其物质遗存与营建实践共同构成了活态文化遗产的完整谱系。调研中时时令我们动容的村落活态场景,在村民眼中只是平凡的乡间日常:傍晚老农与牛并肩立于云海梯田,孩童追鹅嬉戏于阡陌之间,牛铃、犬吠、鹅鸣交织成独特的声景……所有这些正是人类与自然和谐共生的千年图景。

对传统村落的认知是多维度的,涵盖生态、生产、社会与文化等诸多方面。通过对传统村落的认识,我们能够更深入地理解人居环境的复杂性与多样性。把握传统村落永续发展的需求,关键在于揭示其主动应对外部环境变化、不断做出调适的再生机制,亦即其如何在自身演进过程中始终与社会发展同步、与现实需求共鸣、与当下营建技艺相调和,进而实现传统村落营建体系的创造性转化。

如果我们只是沉湎于崇尚前人造就的传统,而不再有自己的思辨与创见,我们的价值又体现在哪里呢?强调创见并不意味着抛弃传统,相反,真正的创见正是建立在一种活态与演进的传统之上的,其目标是在全球化背景下寻找地域文化认同与时代发展变革相平衡的实现路径——一方面不与传统脱节,另一方面又能够创造新的“原野”。

相关资料表明,红河山地海拔 2200 m 以上为森林涵养水源,通过100 多条沟渠构成的网络向梯田输水;海拔 1400—2000 m 地带用于村落的营建,村落选址遵循“三避三就”原则(避风就阳、避陡就缓、避冲就台),利用山体凸面建设缓冲型台地,降低滑坡风险;海拔 800—1400 m 用于梯田建设和耕作。整体呈现出“森林蓄流—村寨滤水—梯田灌溉—河谷回归”的多级循环和生态自洽模式,形成遵循山体垂直梯度、按照功能分异的“三生系统”(生态 – 生产 -生活),发挥出韧性生态系统的基底作用。

村落的整体格局依山势呈阶梯状分布,上承森林涵养水源,下接梯田生产空间。垂直高差约 200 m 的缓坡地带,60 多户传统民居沿等高线错叠列,形成与梯田肌理同构的村落形态。雨季,云雾沉降于山腰,村落与云海、梯田形成层叠交织的景观形态。而旱季,晨昏光线穿透云层,经水田镜面反射,形成明暗交错的唯美图景。

梯田稻作延续 1300 余年,采用“活水灌溉—鱼鸭共养—秸秆还田”的协同循环种养模式,现存明代沟渠 20 余条。林下种植草果、砂仁等药材,形成“以短养长”的经济缓冲机制,为山地人居可持续发展提供“融生态 – 低技术 – 高效能”的解决方案。农事历法以物候为基准:二月“开秧门”祭献田神,六月“矻扎扎”节立磨秋、驱虫,十月“扎勒特”(又称“大年”)舂糯米粑粑。

传统的管理遵循“沟长制”与“木刻分水技术”,对不同规模的梯田配置相应的专职水管理者,以确保公平分配水资源,建构了精准配水的生产保障体系。

阿者科村适地营造的传统建造方式,敬畏与崇拜自然的传统观念,以及自然与人文景观构成的和谐人居环境,体现出哈尼族传统村落的凝聚力和营建者勤劳、顽强的精神。

村落的空间肌理以中心广场为原点,呈放射状分布三条主巷道,串联起几个子群落。巷道系统顺应地形高差,采用青石板铺砌台阶式路径,平均宽度 1.2 ~ 1.8 m,转折处设缓冲平台。公共空间体系包含:祭祀寨神林的“昂玛阿波”神树区、协商议事的磨秋场、举行仪式的寨神房,以及十余处季节性晒场——它们构成了精神信仰与世俗生活的双重空间网络。

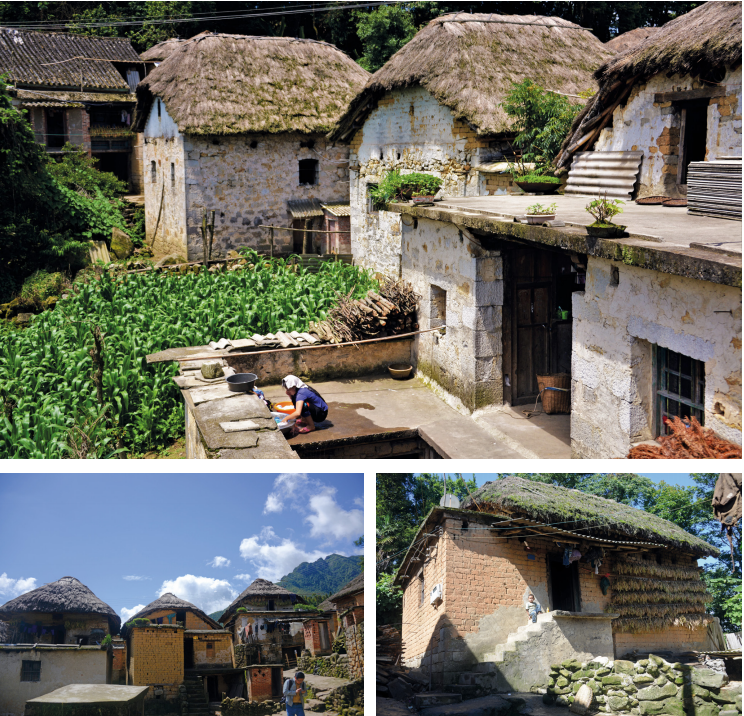

“蘑菇房”是阿者科村特有的哈尼族传统民居,墙身采用粗砺的岩石和夯土建造,棚顶用茅草覆盖搭成,看上去像是山地上长出来的一个个蘑菇。阿者科村的蘑菇房依等高线错落分布,营建者进行微地形适应性建构,建筑密度控制在 15% ~ 20% 之间,以利于通风和采光,同时规避地质灾害。

村落现存的 60 余座哈尼族传统蘑菇房,采用“石基座 + 夯土墙 + 茅草顶”的营形式,体现了对多雨潮湿气候的适应性。

传统蘑菇房内部按“三间六耳”布局(正房、火塘间、畜厩),体现了人、畜、神共居的宇宙观。其竖向有三层功能分区:底层有石砌基座,层高 2.1 m,做畜栏仓储空间;二层由土坯墙承重,层高 3.2 m,设正屋与火塘间,火塘中心距地面 0.7 m、直径 1.5 m 的铸铁三脚架为家庭活动空间的核心,室内采光依靠 0.4 m×0.6 m 的侧窗,地面铺设竹篾席,墙上梯形壁龛放置着生活器具;顶层为竹木阁楼,层高 1.8 m,用于储存谷物。茅草屋顶坡度为 55° ~ 60°,厚度达 0.6 m,用五脚叉形木架固定,与土墙共同构成了被动式恒温的营建体系。

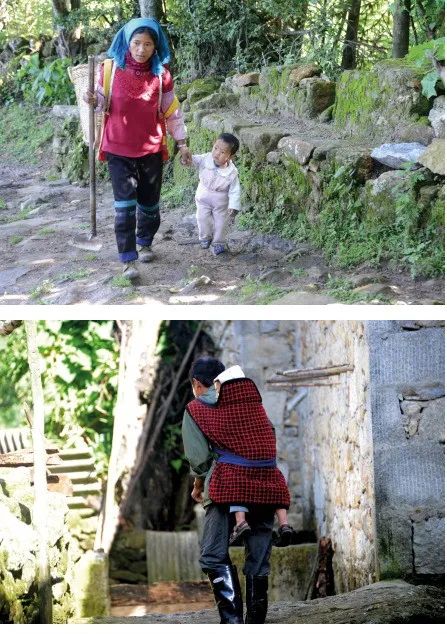

村落中有60多户人家,常住人口中60岁以上老年人占比较大,青壮年劳动力大都外流去打工了。照片中的女人们背着几十斤重的石头,一趟一趟地走在凹凸不平的石头路上;上学的孩子们每天都要艰难地在坑洼不平的路上跳跃。

村落地处哀牢山腹地,海拔落差大,梯田依山而建,道路多为历史形成的碎石小道。机械化运输工具在这里难以通行,人力搬运是主要的物资运输方式。传统蘑菇房的建筑材料以土、木、石为主,修建和维护需要大量石材。梯田耕作需持续维护田埂、水渠等设施,搬运石块进行加固是常见的农事活动。

哈尼族有“女不闲手”的习俗,妇女需兼顾田间劳动、家务料理和物资运输,妇女常常参与从山间采集石料运回村落的工作,在家庭中也会承担负重运输类劳动。

从影像中,我们可以看到一个有趣的现象:阿者科村的男人背娃,女人背石头。我想这虽然只是一个偶然的现象,但或许也反映出随着教育水平的提升、文化观念的演进、产业结构的变化,人们逐渐形成了新的性别平等观念。另外,男人背娃现象也说明了家庭性别秩序的重构,传统的夫妻分工模式被打破。这种转变既符合哈尼族“共生共劳”的传统认知,又回应了现代社会对性别平等的诉求,成为传统村落发展演进中人文关怀得到提升的鲜活体现。

阿者科村的男性多承担梯田维护、木作建造等劳动,女性主管纺织(自种火草以制衣)、炊事与集市贸易。据说女孩子从小就跟随母亲参与放鸭、背柴等轻度劳动,劳动技能与耐受力通过代际传承,形成特殊的地方性身体记忆。

传统社会中,婆婆是权力的象征,掌握粮仓钥匙与祭祀主导权,负责分配家庭劳动任务,如插秧分工、织布排班等。媳妇则作为劳动主力与身份过渡者,承担田间劳作(如拔稗草、赶麻雀)及舂米、背水等重体力家务。另外,婆婆会通过“火塘教育”向媳妇传授染布、酿酒、刺绣等技法,以及节庆礼仪等。村中至今仍留存有传统织机,传承着火草布织造技艺。

新兴产业经济发展背景下,媳妇参与乡村文旅产业、电商经营等,掌握了更多信息和资源,经济自主权得到较大的提升。媳妇可自主支配部分收入,打破了婆婆全权处理家庭财务的传统。

阿者科村如今的婆媳关系是传统家庭关系与现代化进程交织而产生的复杂社会现象,既继承了哈尼族独特的文化基因,又顺应着乡村发展带来的变革。从单向传授转向双向赋能,婆婆的地方性知识与媳妇的现代社会信息形成互补关系。

阿者科孩子们的生存与成长堪称“自然法则下的群体自治”,他们通过口传史诗《哈尼阿培聪坡坡》了解族群迁徙史,通过学唱“哈巴”古歌学习稻作知识,通过“阿茨”山歌建立对自然的认知。他们在儿童阶段完成对基本生存法则与技能的学习,包括辨识有毒植物、制作捕鱼装置、掌握止血草药用法等等。

孩子们都要帮大人干活,他们沿灌溉渠进行分工劳作,年纪小的女孩持竹筒收集浮萍用来喂鸭,男孩用木钩清理渠内枯枝;年纪大一些的孩子则承担物资转运、以棕绳捆扎柴薪等较重的体力劳动。这些技能的习得过程,也是哈尼族地方知识的传递过程。

孩子们在活动时呈现出明确的空间分野:幼童大多在寨心广场的石板上用河卵石与竹枝玩“阿茨多”石子棋;年纪稍大的孩子们在村落周边的山林中玩耍,采集可食用野果,他们熟悉各条隐蔽的小径,能够通过苔藓走向、蚁穴开口等自然现象确定方位。

女孩大多选择在蘑菇房独处,透过通风孔观察户外场景的变化,用火草纤维练习编织几何纹样的物品;男孩则喜欢占据山林边缘的乔木枝桠,在树干上构筑观测点,记录松鼠活动轨迹;独处期间自主完成竹哨、弹弓等简易玩具的制作。

小伙伴们集体玩耍时,在无成人监管的状态下,约定俗成地遵循“年长监护”的规则,年纪大的孩子主动担任伙伴们的首领,选择游戏并确保大家的安全。伙伴之间可以使用特定频率的不同呼哨传递各种信息。

由于碎片化的台阶形地貌限制了小型机械的使用,水牛成为梯田耕作中不可替代的劳动力,被称为“梯田上的耕耘者”,其宽大的蹄掌适应泥泞的水田,效率是人力的 10 倍。牛粪与稻草混合发酵,作为天然有机肥料直接回田。

村中实施“借牛还工”制度,即无牛家庭可向亲戚、邻居借牛使用,以帮工方式抵租金,这种制度维系着社群的互助关系。儿童在放牛过程中,学习辨识草药、观察候鸟,形成独特的自然认知体系。

传说牛角能沟通人神两界,哈尼族人在每年的“矻扎扎”节举行“牛歇架”仪式,给牛角涂抹朱砂,献祭糯米粑粑,禁劳作三天,以感恩其“以脊背托起哈尼人的饭碗”。

养殖是庭院经济的重要组成部分,散养的家禽也是生态环境的清道夫。饲养家禽的技能(如用马樱花树叶防瘟)通过女性口传延续,成为地方性知识库中的内容。

土鸡每日啄食梯田中的福寿螺、稻飞虱等害虫,有利于减少农药使用量;鸡粪经处理后成为菜园肥料,形成“禽 – 田 – 菜”的循环链。哈尼族还会在农历六月“矻扎扎”节举办斗鸡赛,优胜者可优先使用公共碾米房,这类传统活动成为村寨社会网络共同体的黏合剂。“十月年”必备鸡骨卜卦,通过鸡头骨纹路、舌骨颜色来解读神意、占卜吉凶,现存有十余种传统卦象释义体系。鸡骨卦辞被列为红河哈尼族彝族自治州非物质文化遗产。

鹅是在稻田休耕期放养,会吃掉杂草种子;鹅的敏锐听觉能比狗更早发现蛇类入侵——这种除草、驱蛇的生态功能让鹅成为多功能的田间卫士。鹅群参与的“稻 – 鱼 – 鸭 – 鹅”复合系统,也被联合国粮农组织列为农业文化遗产创新案例。村里的孤寡老人常与鹅群对话,民间故事中的鹅被视作“会游水的知心人”,是联结情感的纽带。儿童通过观察鹅群戏水位置判断地下泉眼分布,学习水文知识。

村狗是生产与生活的守护者,它们夜间在村落中、梯田上巡逻,犬吠声形成了立体警戒网,既可以保卫家宅,又能够驱赶野猪等破坏庄稼的动物,减少粮食损失。村里的留守老人常与狗同眠——哈尼族谚语“火塘不离三角架,老人不离看家狗”体现了家犬的精神抚慰作用。而另一句哈尼族谚语“狗瘦主人羞,犬肥寨子安”则蕴含着一种朴素的饲养智慧与社会评价。

传说远古时期犬类曾救哈尼先民于洪水之中,因此狗在哈尼村落中有着特殊待遇。村中狗窝朝向严格遵循风水说法;幼犬满月时,由族长用稻穗轻触其额头来赐福;狗去世后,对其实行树葬,将其置于寨神林中,象征回归自然循环。忌食狗肉的习俗源于传说“犬取谷种”,哈尼史诗记载狗尾曾带回第一粒稻种。

阿者科村是哈尼族人居生境的重要物质构成,村中的牛、鸡、鹅、狗等早已超越了普通家养畜禽的范畴,它们既是人居生境的重要参与者,也是农耕活态遗产的传承者。村中的牲畜、家禽与村民共同形成了特定的共生关系,它们不仅是辅助生产的工具,更成为了人们生活中的伙伴和联结情感的纽带。这种人类与动物互惠共生的关系,不仅维系着世界文化遗产地生境的多元性,更在现代化进程中展现出传统语境与现代文明对话的张力。

王竹,浙江大学建筑工程学院(杭州 310058)教授

完整阅读见《建筑遗产》2024年第4期(总第36期),微信版略去文中摘要、图片来源、参考文献等信息,正式版本以原文为准。本文标准引文格式如下,欢迎参考引用:

王竹.沃菲尔德风土图记 XXXVI “人 – 地”共生关系下的阿者科村——我对传统村落的认知逻辑与影像记录[J]. 建筑遗产, 2024(04): 100-117.

建筑遗产学刊(公众号)

微信平台:jzyc_ha(微信号)

官方网站:

https://jianzhuyichan.tongji.edu.cn/

《建筑遗产》学刊创刊于2016年,由中国科学院主管,中国科技出版传媒股份有限公司/同济大学主办,科学出版社出版,是我国历史建成物及其环境研究、保护与再生领域的第一本大型综合性专业期刊,国内外公开发行。

本刊公众号将继续秉承增强公众文化遗产保护理念,推进城乡文化资源整合利用的核心价值,以进一步提高公众普及度、学科引领性、专业渗透力为目标,不断带来一系列专业、优质的人文暖身阅读。

原文始发于微信公众号(建筑遗产学刊):“人 – 地”共生关系下的阿者科村——我对传统村落的认知逻辑与影像记录

规划问道

规划问道