戳这里查看本文精华版

【摘要】欧洲后工业社会的转型引发居民生活方式的深刻变化,使时间成为公共政策的一个重要主题。近40年来,城市时间政策在欧洲不断创新探索,形成了应对城市问题的新思路。本文以西欧城市时间政策的实践研究和政策文件为基础,按照“发展脉络—行动框架—理论认识—实践评述—经验启示”的结构进行阐述。首先,回顾城市时间政策在探索、推进、低谷和复兴四个阶段的关键事件,梳理影响城市时间政策发展的原因和动力;其次,比较西欧不同国家城市时间政策的异同,并着重介绍意大利城市时间政策的运作流程、组织架构和决策形式;第三,介绍时空体和节奏分析的相关理论方法,阐明时间问题的诊断依据;第四,归纳城市时间政策的行动议题和策略措施,并结合具体案例对实施效果进行评述;最后,总结城市时间政策对城市发展和居民生活的积极影响和不足,并探讨城市时间政策对规划学科转型的启示以及融入国土空间规划体系建设的可能。

城市时间政策(urban time policy)是在城市层面干预和调整时间安排和时间组织的公共政策,旨在通过制定、修改和协调时间表或整合空间服务资源等方式,改善居民生活质量,促进社会公平正义,增强城市竞争力和可持续性。自1950年代以来,欧洲后工业社会转型引发居民生活方式的深刻变化,推动工作和家庭时间政策的改革,出现工作时间缩短、生活节奏去同步化、时间制度标准降低等趋势。这引发不同学者对时间问题的关注,推动社会学、生物学和地理学等领域开启了对时间影响的探索。随着交通和通信技术的进步,时空压缩(compression of time and space)改变了传统人际交往的模式,对日常生产生活产生巨大影响。人们意识到掌握自身时间的能力正在逐渐减弱,并面临着日益严重的“时间贫困”(time poverty)问题,如何在遵循现代城市时间规则的前提下规划管理好各领域时空安排成为一个新的挑战,城市时间政策应运而生。

居民日常活动受到时间制度、规则和秩序(上下班时间、商店和交通运营时间等)的影响。即使设施在空间布局上符合相关规范要求,不合理的时间安排也可能造成城市服务与居民需求之间的矛盾,从而限制或剥夺居民享有服务的机会。面对这些时间问题,城市时间政策提供了一种可能的解决方案,即通过对服务时间体系进行增补或重组,消除城市与居民、不同居民群体之间的时间冲突,进而减少不必要的时间浪费,实现城市和个人时间价值最大化。目前,我国城市已从大规模增量建设转向增量结构调整和存量提质改造并重的发展阶段,面临规划学科转型和国土空间规划体系建设的挑战和机遇,其中盘活存量资源、提高资源利用效率以及增加规划干预的其他手段可从时间视角切入。为此本研究从发展脉络、行动框架、实践评述等方面对西欧城市时间政策进行全面梳理,总结其创新发展过程中的经验教训,以期为空间规划在城市时空资源整合、高质量发展和精细化治理等方面提供参考。

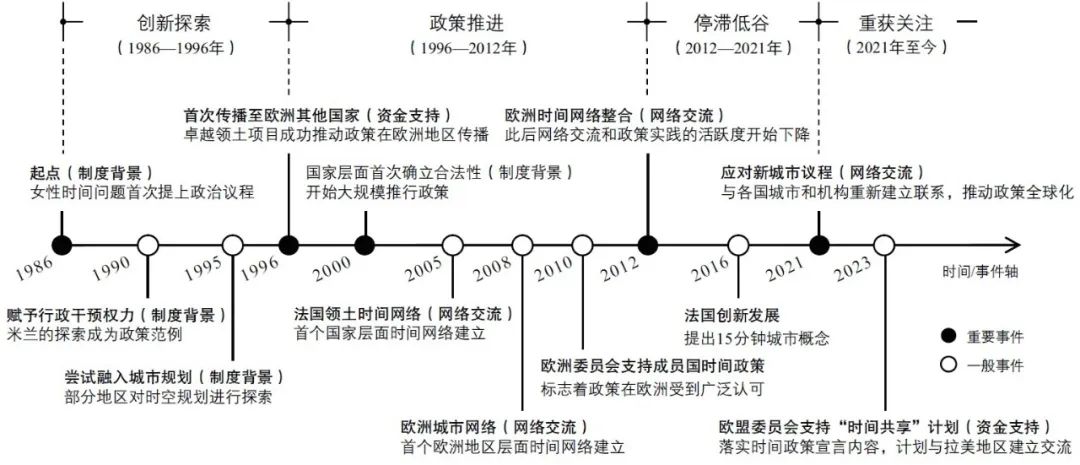

欧洲城市时间政策从1980年代开始,迄今已经历了探索(1986—1996年)、推进(1996—2012年)、低谷(2012—2021年)、复兴(2021年至今)四个阶段(图1)。明确这一发展脉络中的重要事件和关键因素,可以帮助理解政策兴衰的背景与原因,为我国城市制定此类政策提供借鉴。

城市时间政策最早起源于1980年代的意大利,当时女性在照料老年人和子女等方面承担更多责任,除牺牲个人休闲时间外,有时甚至与工作时间相冲突,影响到部分女性群体的生活质量。1986年一项名为《女性改变时间》(Le donne cambiano il tempo)的法律草案呼吁社会关注女性在工作和家庭中遭遇的“双重压力”。摩德纳市(Modena)率先响应这一倡议,并根据不同年龄段人群的需求,尝试调整城市设施的开放时间,尤其关注养老和托儿设施的时间安排,以分担女性的生活压力。该草案和摩德纳市的行动确立了女性在引入、推广和传播城市时间政策中的地位,并将个人时间、工作时间与城市时间之间的联系列入意大利的政治议程,城市时间成为意大利公共政策领域的重要议题。

1990年,意大利142/1990号法案赋予市长根据社会需要协调公共服务时间的权力。米兰(Milan)率先制定第一项城市时间政策,其间建立处理时间事务的时间办公室,并决定通过召集利益相关者进行谈判和协商的方式(圆桌会议)解决时间诉求。随后研究机构也加入这项行动,米兰理工大学和米兰比可卡大学联合成立城市时间研究中心,并作为专家顾问多次指导、参与时间政策制定。随着米兰的政策实践获得成功,更多城市加入这项时间行动,热那亚(Genoa)、普拉托(Prato)、佛罗伦萨(Florence)、克雷莫纳(Cremona)、佩萨罗(Pesaro)等城市相继仿照“米兰形式”对时间政策进行了初步探索。1995年,托斯卡纳(Toscana)地区颁布5/1995号法案,决定在城市与区域规划中引入时间政策的内容,促进时间政策与空间规划的进一步融合。这一阶段,国家层面的立法支持、时间办公室的建立以及谈判协商的形式成为各城市学习和模仿的“样本”,并奠定了西欧城市时间政策行动框架的基本内容。

1996年欧洲结构基金(European Structural Funds)提供450万欧元资助由意大利、法国、德国、西班牙和爱尔兰5国参与的、为期4年的卓越领土项目(Excellence territoriale en Europe, Eurexcter),旨在促进欧洲城市和地区之间的创新合作,其中一项计划是将意大利的“时间模式”作为示例推广到欧洲其他城市。其间,米兰理工大学联合汉堡经济政治学院、巴黎政治科学学院共同设立“卓越领土与城市时间”的欧洲学校,用于培养时间政策相关人才(时间经理),具体内容包括:学习城市时间问题的成因、时间诊断的方法和工具,以及了解各领域的行动案例。该项目首次将城市时间政策推广至其他参与国,标志着该政策在欧洲实践的开始。

2000年,53/2000号法案正式确立城市时间政策在意大利的合法性,要求人口超过3万人的市镇(comune)必须设立时间办公室并制定时间政策,同时城市时间协调基金也被纳入国家社会政策基金,为引入该法案的地区提供专项资金支持。有关改善生活质量的时间行动(如男女机会平等、灵活工作制度、流动性管理【城市流动性管理涉及两个方面:一方面是针对流动过程的交通出行进行管理,另一方面是根据人群流动性类型(如本地居民、临时居民等)来划分并管理公共空间使用】等)都得到了支持,城市时间政策的关注内容也从协调设施时间扩展到各个领域。博尔扎诺(Bolzano)、贝加莫(Begamo)、帕维亚(Pavia)等城市从整体视角出发,综合地区发展过程遇到的时间问题,探索并制定城市时间战略发展计划,这一从局部到整体的转变使其成为城市时间政策的新一代范例,并受到欧洲城市的关注。

随着意大利城市时间政策在欧洲影响力的扩大,以及合作项目传播到法国和德国等参与国,法国于2005年建立了国家层面的时间行动网络——领土时间网络(Tempo Territorial),西班牙巴塞罗那(Barcelona)于2008年发起第一个欧洲层面时间网络——地方和区域政府时间网络(Local and Regional Governments Time Network)。欧洲和国家层面城市网络的建立,进一步促进了政策在实践经验和优秀案例等方面的交流。2010年欧洲委员会地方和区域当局大会(Council of Europe Congress of Local and Regional Authorities)通过支持地方时间政策的决议,并决定向47个成员国推行时间政策。2012年法国领土时间网络应巴塞罗那的请求,开始领导由其发起的地方和区域政府时间网络。同年12月举行整合后的第一次会议,确立该网络未来发展的五大主题:(1)经验交流、政策转移和语言建设;(2)加强国家和地方各级时间政策的合法性;(3)在欧洲进一步推广时间政策;(4)以工作组或研究团队的形式在若干城市并行开展联合项目;(5)根据欧洲社会模式演变来定义时间政策的结构性问题。这一阶段,欧洲合作项目得到资助、意大利城市时间政策全面合法化、欧洲委员会(Council of Europe)对时间政策的支持,以及在欧洲和国家层面建立时间网络等行动,都表明城市时间政策已在欧洲受到广泛认可。

2012—2021年的10年间,城市时间政策没有进一步发展,而是逐渐转向低谷,表现为网络交流频率和政策实践数量的明显减少。例如:整合后的地方和区域政府时间网络仅在2014年法国吉斯(Guise)和2015年比利时沙勒罗瓦(Charleroi)召开了两次小型交流会议;从1996年开始在欧洲推行的这一轮时间政策,到2012年左右基本完成或中止,多数城市没有延续这一政策的想法,导致城市时间政策在后续发展中受阻。具体原因可总结为三个方面。(1)城市时间政策作为一项政治工具,立法和资金支持在2002年左右达到顶峰,因社会矛盾从时间转移到其他方面,市政当局对时间政策的政治兴趣逐渐下降,部分国家减少甚至停止了对该政策的资助,使其失去了进一步发展的主要动力。例如:意大利对各大区最后一次较大规模资助是在2012年左右——阿布鲁佐大区(Abruzzo)2011年、普利亚大区(Puglia)2012年、威尼托大区(Veneto)2012年。在1997—2009年间,意大利皮埃蒙特市(Piedmont)通过12次提案的征集共得到18亿欧元,用于174个城市的时间政策制定和实施,每个实施项目平均分配20万欧元;但2012年后时间办公室在单个项目上的支配金额已经不足5万欧元,部分项目甚至低于1万欧元,难以开展有较大影响力的项目。(2)城市时间政策的时间优化策略和具体干预措施在较长时间内未有新的突破,而整合并建立一站式的柜台服务等手段又被融入其他规划政策,进一步降低了对城市时间政策的关注度。(3)城市时间政策的相关成果,如实践研究和政策文本等多以小语种(意大利语、法语、西班牙语、德语等)呈现,不利于其在世界范围内进行广泛传播。不过,尽管这一阶段的城市时间政策普遍处于低迷状态,但法国是个例外——经历上一轮时间政策后,部分城市依然持续实践,并在这一阶段提出“15分钟城市”的概念,通过巴黎市长以“15分钟之城”(Ville Du Quart D’Heure)计划的形式得到积极使用。

随着新冠疫情、气候危机、女权主义、人口老龄化和数字化等新城市议程的影响,城市公共服务和设施面临重新优化的需求,以适应新出现的生活方式和不同人群的生活习惯,这一变化促使人们重新思考时间与城市之间的关系,并为城市时间政策的发展提供了新的契机和动力。2021年巴塞罗那举办国际时间利用周,就时间政策如何适应当下环境变化展开讨论,制定面向国际的城市时间新议程,并通过了世界范围内第一个由多方利益相关者参与的、关于时间政策的宣言——《巴塞罗那时间政策宣言》(Barcelona Declaration on Time Policies)。该宣言简明扼要地总结了纳入国际政治议程的主要时间建议,以及关于城市和区域处理时间政策的方法、建议和示例。通过这次应对新城市议程的会议,各国城市时间机构重新建立联系,城市时间政策进入“复兴”阶段。受到《巴塞罗那时间政策宣言》的影响,2023年欧盟委员会(European Commission)在“公民、平等、权利、价值”(CERV: the Citizens, Equality, Rights, and Values)计划中批准时间共享计划(Time4All),旨在推动欧洲城市实施时间政策改革,实现时间资源的合理配置和利用,让所有社会群体能公平地享有时间资源。

综上,欧洲城市时间政策的发展历程反映了公共政策从生成到衰退再到复兴的完整过程。这个历程展现了多个重要方面:首先,其起源凸显了当代社会中弱势群体如女性,如何通过诉求推动了创新政策的诞生。其次,发展阶段表明了国家立法、跨国资助和组织网络在政策推广中所扮演的重要角色。第三,低谷时期的经历说明政策必须不断进行内容创新和传播推广,以保持持续发展,否则将面临衰退。最后,在新问题出现时重新关注这一议题,预示着公共政策必须与时俱进,持续关注社会需求。各类法案(制度背景)、专项基金或欧洲的资助,以及国际和地区网络交流等因素成为该政策得以推进的重要原因和动力。通过梳理政策的发展脉络,为我国城市发展、传播和借鉴城市时间政策提供了宝贵经验,即政策创新必须解决现实需求,发展必须建立支持体系,传播必须采用通俗语言,并且需要与新时代特征相适应。这些教训强调了政策制定过程中的灵活性和可持续性,以及政策必须不断演变以适应不断变化的社会环境,以更好地满足社会的需求。

城市时间政策起源于欧洲并在该地区获得广泛传播,但在发展过程中由于国家的制度背景不同,参与政策的人员来自不同学科背景,以及地方根据自身需求的创新探索,该政策逐渐分化为两种类型:一类是以西欧【文中所提西欧主要指欧洲西部的经济较为发达国家,而非严格意义上的地理概念】为代表的显性时间政策(explicit time policies),其特点是由城市规划师主导,根据城市规划的发展需要制定城市时间目标、各领域的时间提案和建议等内容,同时发展了以时间为导向的规划方法和时间都市主义研究(chrono-urbanism);另一类则是以北欧为代表的隐性时间政策(implicit time policies),由经济学家或社会学家主导,将其融入家庭、劳工、福利和性别等政策,成为社会规划的实施工具。由于后者未能形成鲜明的政策特征和完整的体系建设,故下文主要探讨西欧国家的城市时间政策。

参与欧洲卓越领土项目的法国和德国深受意大利政策模式的影响,形成了在国家或地区层面提供制度或资金支持、创建处理时间事务的办公室,以及通过谈判协商解决问题的行动框架,其特点与北欧国家将“时间福利”分散到其他政策之中不同(表1),具体如下。

(1)意大利开展城市时间政策的最初目的是为了促进男女平等、家庭福祉和社会参与,在实践探索中逐渐形成以国家或地区层面的法律为指导,通过时间办公室开展城市时间诊断和评估等工作,协调地方政府、社会组织和企业等利益相关者的完善体系。

(2)法国是目前欧洲最重视时间政策研究与实践的国家之一,早期效仿意大利通过赋予市长协调公共时间权力的《奥布里法》(lois Aubry),建立了全国性的城市时间网络以扩大交流分享经验,鼓励人口超过2万的市镇设立时间办公室,在巴黎(Paris)、雷恩(Rennes)、里尔(Lille)等30多个城市开展实践。与意大利模式不同的是,法国并未针对城市整体层面制定时间战略发展,而是专注于单一项目开发,以解决城市节奏不协调、时间资源不平等等问题。

(3)德国城市时间政策源于欧洲卓越领土项目,德国的联邦结构使权力和资源很大程度被下放到州和社区层面,各州在领域内拥有很大程度的自主权,形成以地方自治为主的特点。通常在平等机会管理局的指导下自愿建立时间办公室,关注城市时间政策在交通、教育、文化、健康等领域的积极效果,旨在提高城市的生活质量和社会参与度。在不来梅(Bremen)、汉堡(Hamburg)、汉诺威(Hannover)等城市都有一定的创新探索,如汉堡的空间时间化项目(VErzeitlichung des RAumes)尝试明确城市时间政策以及城市经济学和地理学等学科团队在时间政策中的职责和分工,并利用不同学科优势开发一套完整的时空分析方法。

(4)荷兰并非欧洲卓越领土项目的参与国,其政策发展受到意大利模式影响较小,注重工作与生活的平衡,主要目标是增加就业机会,灵活安排工作时间和倡导多元化生活方式。荷兰中央政府通过立法在许多领域(如教育、卫生和社会保健)的重组中发挥着重要作用。1997年荷兰社会事务和就业部成立国家日程安排委员会(The Commissie Dagindeling),致力于寻找时空同步问题的解决方案,并建立一个自上而下的国家时间计划,通过一系列的重点项目资助适应人们的个性化需求,改善当地居民的工作和生活压力,创造更多选择机会和促进社会融合。

意大利是欧洲最早开展城市时间政策的国家,也是对该政策探索最深入和建设最完备的国家之一。意大利的时间政策经历了从萌芽到形成完整框架的过程,其政策模式对欧洲其他国家具有重要影响。因此,下文以意大利为例,详细解读其城市时间政策的行动框架。这不仅可以厘清一个相对成熟的时间政策是如何逐步构建的,也有助于分析这一模式对其他国家带来的启发,为我国开展此类政策提供重要的借鉴。

从上述不同国家时间政策的比较可知,意大利是西欧城市时间政策中体系建设最完整的国家之一,其行动框架由法律赋权、财政支持、时间办公室和圆桌会议分别作为管理机构和项目推进工具,有较为完整的运作流程(图2)。概括而言,在国家和地区层面立法,明确时间政策的合法性和强制性;由城市时间协调基金提供专项资助;要求人口超过3万的市镇必须建立时间办公室;城市权力机构和社会组织签署参与时间决策的“章程协议”,确保相关利益者参与圆桌会议;各方利益在时间诊断、行动计划、项目实施等流程中经过反复协商推进政策的落实。

(1)时间诊断。识别影响城市时间模式产生和变化的空间、设施和功能设定,分析空间设施在高峰、午间、休息日和节假日等特定时段的流量变化和服务能力,了解不同年龄或性别人群在相应时段的需求。从时间正义和时间效率两个角度出发,解读时间冲突的原因并评估其对居民生活节奏和城市运行效率的影响。例如:意大利卡尔皮(Carpi)调研了全市服务设施的开放时间,发现星期四的设施开放程度最高——上午有90%设施开放,下午有63%设施开放,其中银行和邮政设施大多在上午开放,超市则选择在下午开放。当地居民对目前设施开放时间比较满意,但希望公共服务设施能够在每周中某一天连续开放,由此提出了“公民日”(Citizen’s Day)措施(公民日当天延长所有公共服务设施的开放时间)。

(2)行动计划。在国家和地区法律的框架下,从整体视角提出城市时间目标。以时间诊断的结果为依据,明确各个时间领域的主要问题和居民需求变化。起草时间政策的行动计划,包括解决时间问题的初步方案、跨部门协作的团队构成、时间行动的优先等级等。

(3)项目实施。时间诊断和行动计划为城市各时间领域的“宏观”问题指明了方向,具体可实施项目一方面来自负责时间政策议员的提案,另一方面则由工会、妇女或社区提出诉求,最终由时间办公室发起并拟定计划,经圆桌会议的多方博弈,确定利益相关者均可接受的实施方案。不过,在项目征集和实施过程中很容易与宏观方向脱节,这主要是由于时间政策更关注横向跨部门间的合作,缺少纵向传导机制的建设。

(4)成果汇编。在每个具体项目完成后,时间办公室根据实践主题、项目背景、投入的人力和财力资源、干预措施和实施效果等内容进行汇编,形成诊断报告、规划文本和行动指南三类成果,通过合作项目和网络交流进一步传播。

时间办公室在行动框架中发挥了承上启下的作用,是政策落实和诉求反馈的中间部门。时间办公室人员包括当地时间政策的指导委员会领导(市长、副市长、负责时间政策的相关议员),高级主管(时间总经理、其他单位的主管、协调员),负责统筹和协调的专家顾问(城市时间政策、建筑、可视化、社会分析、公共政策评估等专家),分管具体项目的时间经理、运营经理、行政联系员、其他人员等。如克雷莫纳在2005—2007年间开展的“可持续城市的时间行动”(Benessere in città: muoversi nei tempi di una città sostenibile)项目,有100多位人员参与其中,涉及30多个部门(国土、税务、商会、财政、消防、林业、劳工、档案馆、邮政、法院、学校、交通、公检、各级服务办公室等)。可见,政策实施离不开公众、机构和组织的参与,建立跨部门之间的横向合作关系成为其发挥职能和确保项目进展顺利的前提。

圆桌会议是时间办公室处理事务的核心工具,在不同阶段以内部研讨会、专家会议或公开听证会等形式进行。与常规公众参与不同,协商和谈判的范围从直接利益方谈判(供给和需求双方),拓展到供需、管理方、潜在影响人群代表的四方对话。圆桌会议除了作为解决冲突的平台之外,也通过半结构化的交流调动了参会者的积极性,为时间政策提供了许多创造性建议。但集体智慧的决策过程是缓慢的,常常因部分人群的利益未获得充分考虑而陷入僵局,大大延长了项目实施的周期。但总的来说,城市时间政策既有自上而下的强制推行,也有自下而上的对话形式,双向互动确保了政策存在的合理性、合法性和可持续性。

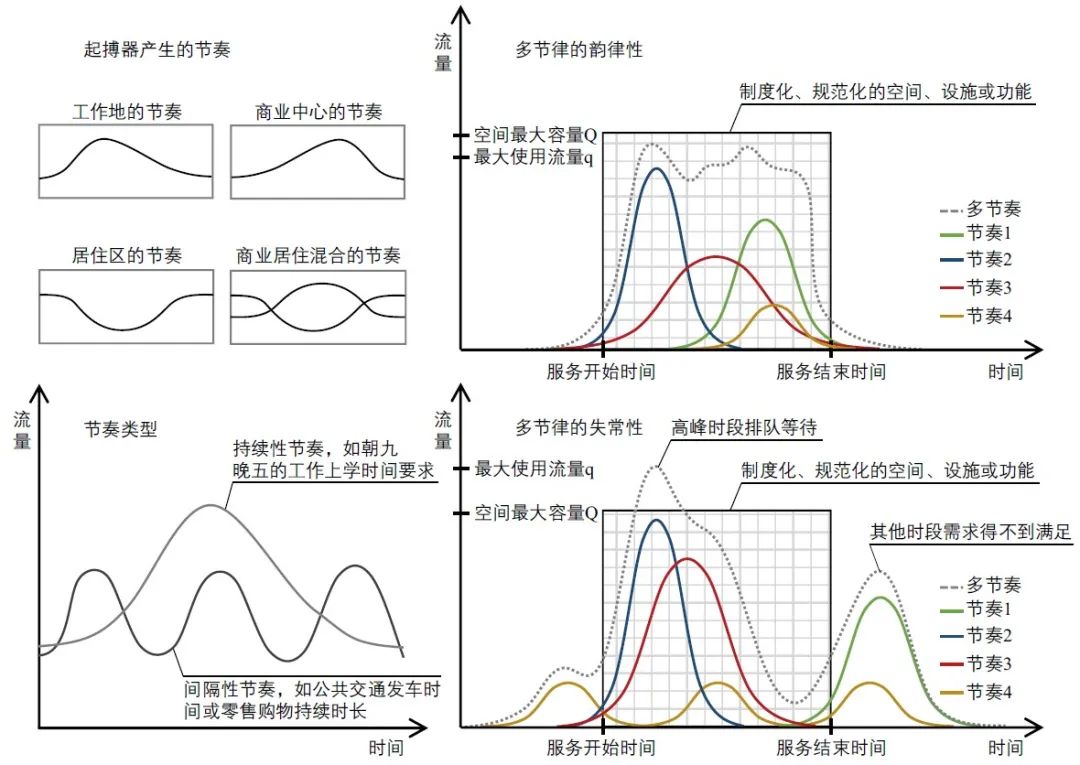

城市时间政策的理论方法是在实践先行的情况下逐步形成和完善的。随着时间政策的现实需求不断增加,各城市积极开展实践探索。在这一过程中,相关的理论认识也被逐渐整合,形成了比较系统的理论方法体系,为政策实施提供了指导。这其中主要包括时空体(Chronotope)概念和节奏分析(Rhythm Analysis)方法等。城市问题基于时间和空间的联合表达,可以发现空间中存在特定规律的节奏,并借助节奏理论来理解和协调日常生活中的时空关系及其社会含义。可以说,城市时间政策的理论建设是依托实践不断深化、完善的。

规范化和制度化设定的空间、设施或功能会产生特定节奏,规范或制度即被称为“起搏器”(pacemaker),节奏类型可分为持续性节奏和间隔性节奏。城市具有多节律性(polyrhythmia),是由各类自然和社会节奏组成的复杂系统,不同节奏之间的组合方式和协调程度决定了城市系统的韵律性(eurhythmia)和失常性(arrhythmia)。多节律性是韵律性和失常性的前提,指起搏器之间相互作用形成的整体效应,反映城市时空资源的兼容程度:当起博器产生的节奏之间达到平衡或协调时呈现韵律性,当这些节奏出现冲突或竞争时则会导致失常性。城市时间政策利用节奏分析方法对特定起搏器及其节奏特征进行分析、评价和优化,促进城市多节奏之间的协调与融合(图3)。

城市时间政策的发展是理论建设和实践探索相辅相成的结果。尽管实践先行于理论,但在探索过程中逐渐形成的理论认识,为问题分析和政策实施提供了更系统的指导。

城市时间政策涉及工作、家庭、教育、照料、休闲、出行等,笔者基于相关文献和政策文本的收集整理,根据政策目标、实施类型和节奏冲突的不同,将城市时间政策的行动议题归纳为四个方面。

(1)改善服务可获得性。当节奏的失常性反映在设施服务方面时,会造成供需关系在时空维度的不匹配。相比传统的空间视角,时间政策考虑到个体社会经济属性所造成的时间需求差异,使改善服务可获得性更符合以人为本的价值取向。基于节奏特征分析不同年龄层、不同职业类型等人群对设施使用的时间需求,通过协调设施时间表缓解在高峰时段人群使用设施的压力,并填补部分需求时间内的服务空白,推动资源配置过程中的公平正义。

(2)缓解常发性拥堵。早晚高峰不同节奏(工作、上学和商业等)在争夺道路主导秩序时会造成常发性拥堵。通过分解拥堵高峰时段内经过流量,溯源各自流量(节奏)的成因、去向和目的,形成对道路拥堵过程的全面认识,针对产生节奏的起搏器进行合理干预和调整,减少不必要的出行或出行去同步化,促进城市的可持续流动。

(3)优化公共空间秩序。内城活力衰败和公共空间安全问题(夜间安全、拥挤踩踏)频发是不相宜节奏共存或节奏秩序混乱造成的。通过起搏器建立节奏类型与不同人群流量随时间变化的关系,明确内城缺失的起搏器类型和数量,或公共空间节奏(如闹和静的节奏类型)之间无法共存的原因。通过策划空间的分时活动、增加空间功能的混合度,引导不同人群在使用公共空间时“和谐共存”,提升公共空间活力和营造安全环境。

(4)提高空间资源利用效率。城市空间作为稀缺资源,在开发后若未被充分投入使用同样也是一种浪费,这与设施空间在时间维度(节奏)是否得到利用有关。分析不同类型节奏人群的活动需求,评估受起搏器影响的的空间的使用效率,提出整合繁琐服务、临时性使用废弃空间、共享使用空间功能等措施,盘活存量资源,实现空间资源在时间维度的高效利用。

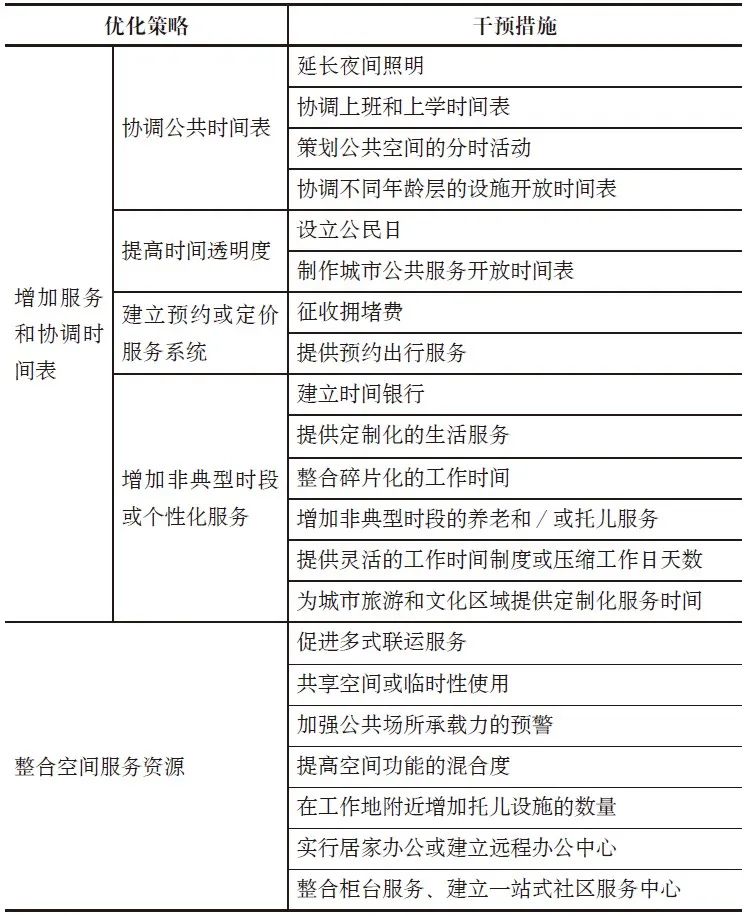

4.2 策略措施

城市时间政策采取的策略措施也与节奏的设定和调整有关。在解决具体时间问题时,结合行动议题的内容及其采取的具体干预措施,总结为增加服务和协调时间表、整合空间服务资源两种类型的优化策略(表2)。

增加服务和协调时间表的优化策略采用时间手段解决时间问题,在考虑不同服务需求的基础上,设定标准化、灵活化或互补性原则对时间表进行增补或重组,确保大部分居民在主导节奏下平等地使用关键性设施,特殊人群(时间贫困、社会弱势体等)在次要节奏下(非典型时段,如午间和夜间等)也能够广泛使用一般性设施(休闲娱乐性)。其中有关时间表和服务的优化又可以进一步细分为以下四类策略。

(1)协调公共时间表的强制性策略。从城市总体层面协调设施资源的时间分配,促使个体调整自身节奏以适应新的变化,实现个人时间与公共时间的耦合(同步或错峰)。例如:2008年法国巴黎时间局为平衡清洁工(以女性员工为主,工作时间分散于在清晨或深夜)的工作和家庭生活,将大部分员工的工作时间调整至白天时段,不仅缓解了员工的家庭矛盾,改善其身体健康状况,而且在工作效率和工作责任感等方面产生了积极效果;2011年法国雷恩时间办公室在解决地铁早高峰拥挤问题时,发现学校对高峰时段地铁流量影响较大,于是对不同年级的上课时间表进行错峰调整,实现峰值流量下降5%、车厢载客平均减少30人的效果,乘坐地铁的舒适度和安全性同时得到了提升。

(2)提高时间透明度的引导性策略。通过制定城市服务时间表提供更加充分的时间信息,结合特定说服技巧和社交营销等手段,帮助居民及时了解时间使用的可选项并作出适当调整,其中部分信息甚至可以改变其日常使用设施的习惯,从而产生持续性影响。例如:法国里尔时间局面向市民制作大都市区时间概况手册,包括邮局、市政厅、垃圾回收站等公共服务设施在不同时期、时段的开放情况,避免非典型时段或特殊人群的盲目出行。

(3)建立预约或定价服务系统。预约服务系统在控制总体容量的前提下,给予个人自由选择时间的权利,减少出行和活动的不确定性。例如:2005年意大利博尔扎诺推出随叫随到服务,在获取居民时间需求的同时作出及时反馈。定价服务系统通过明确高峰或低谷时段内的使用成本,调节弹性需求人群的错峰使用,如2003年英国伦敦开始对市中心的汽车征收拥堵费,使进入市中心的汽车平均减少20%~30%,公交车较之前提速25%。

(4)增加非典型时段或个性化服务。推动城市服务供给的多样化、灵活化和个性化,满足不同居民偏好,以及在不同时段的活动需求,尤其针对时间贫困、时间弱势的非主流群体。例如:法国雷恩的午间音乐会行动使被工作和家务占用休闲时间的女性拥有更多接触音乐的机会。类似服务还包括午间生活服务、就业地托儿服务等,都成功地改善了时间贫困和时间弱势群体的生活品质或提高了他们的工作热情。

整合空间服务资源的优化策略以整合配置和共享功能等方式解决时间问题,通过一站式服务中心、远程办公中心、养老护理和托儿设施的建设,减少因服务程序繁琐、排队等待和交通拥堵等造成的时间浪费。例如:2005年法国里昂市政局联合当地养老协会、私营企业为长期居家的老年人提供日常帮助(如家政、食物准备、购物)、护理以及出行陪伴等服务,一定程度上缓解了家庭其他成员(尤其女性)因照料而被迫限制活动时间的压力;西班牙巴塞罗那从2016年起推行校园向周边社区开放计划,在学校放学后、星期日和假期内向周边社区开放操场等活动空间,通过提高校园空间使用率缓解周边服务供给压力,同时为儿童、青少年及其家人提供相对安全且封闭的活动环境。

尽管两种策略采取了不同的优化思路,但目的都是为了解决时间分配不均或时间贫困问题。整合空间服务资源的优化策略作为城市规划的常规手段,所发挥的效果会受到空间资源容量的限制;而增加服务或协调时间表策略在城市规划中尚未得到足够重视和发展,可能是规划应对复杂环境和解决疑难问题的新途径之一。

城市时间政策通过重组时间体系,或整合空间服务资源等方式(与空间规划相比,是一种低成本高效益的城市“微调”或“改良”),实现不同利益方之间的“正和博弈”。于个人、家庭和社区而言,为居民的日常生活提供便利,减少了工作、家庭与生活时间之间的矛盾,从而提高了人们的幸福感和满意度。于城市社会整体而言,实现城市运行效率和服务能力的提升,并附带产生了诸如减少空气污染、增加社会凝聚力和营造安全城市环境等积极效果。以克雷莫纳市为例,各级政府官员和部门委员对该政策的实施效果给予了较高评价:(1)通过对城市中心流动性问题的时间诊断和干预,优化了当地的商业结构;(2)预约服务拓展了公共交通的新体验,并提高了出行安排的灵活性;(3)针对儿童设计的安全上学线路减少了父母对孩子独自出行的担忧;(4)灵活工作时间制度缓解了公共部门用户和雇员的压力。

不过,尽管时间政策实践使以时间为导向的规划理论方法得到发展,并为城市发展和居民生活带来积极影响,但尚未提出评估时间政策的标准或开发时间规划的评估框架,无法衡量政策实施带来的成本效益。此外,政策在推进过程中还存在项目易中断、实施周期长、时间方法未适应新技术、政策运营不成体系等问题:(1)时间政策作为一项政治主张,受相关议员政治任期影响,导致许多项目在完成调研分析后不再继续,或在协商过程因部分群体利益受损而陷入僵局;(2)精细化感知、记录客观的时空大数据有助于城市时间的科学规划,但目前仍延续传统方式,以小规模调研和圆桌会议讨论为主,决策过于依赖人们的主观判断;(3)缺少纵向分级传导和实施管控等内容建设,形成“点对点”解决具体问题的形式,容易造成政策在运作流程的上一阶段成果无法指导下一步工作局面。

时间与空间同等重要,它们共同构成人类活动的基本维度,并成为衡量城市发展水平和居民生活质量的重要指标。关于时间的研究与实践始终未能超过空间的影响力,可能因为时间是一种相对虚化的事物,存在于人们的观念意识中,只有附着于实际活动或具体物质时才能外化;而空间本身就是物质的存在,容易被赋予社会意义。在城市规划领域中也是如此,常常忽视时间的作用或将之当作一种附属要素或事物变化的描述,尚未意识到时间可以通过社会秩序、政策制度、组织规则等影响城市的各个方面。

响应社会需求是规划学科建设的根本动力,在当前城市发展阶段转变、社会环境和个人需求发生显著变化的新形势下,对空间的认识和行为的引导不能再依赖于“就空间论空间”,而是需要拓展空间以外新的视角或补充新的干预手段。依据时空不可分割原则,引发空间问题的原因或解决空间问题的手段可能来自时间视角,从传统空间维度拓展至时空维度能够帮助规划回归使用者视角,在城市动态变化过程中建立时空间结构与居民日常行为的联系,完善对城市空间问题的认识,选取解决问题更为合适的手段。一方面,传统规划虽能解决城市中的大部分问题,但对功能、设施或服务的安排是从长期视角出发的,缺乏对日常生活尺度如临时性、日常性、动态性需求的充分考虑。随着城市流动性加快、临时性需求增多以及生活方式多样化,这就需要借助时间灵活调整的特性,如通过优化时间制度(设施营业时间、上下班时间制度),对非典型时段、特殊人群的时间需求进行补充,实现公共时间与个人时间的同步或错峰。另一方面,我国城市已从大规模增量建设转向增量结构调整和存量提质改造并重的发展阶段,受空间资源容量的限制,未来空间干预很难像过去一样发挥“创造性”影响,存量更新成为推动空间高质量发展的关键,而这也离不开时间视角的介入和时间资源的优化,如提高资源的时空匹配程度或针对闲置空间资源进行临时性安排,修补既有空间问题并给予城市空间一定时间韧性。上述形势反映了从传统静态规划设计向动态规划管理的转变,意味着规划学科在认识和干预两个方面需要实现从空间维度向时空维度的转型。

城市时间政策对规划学科转型的启示,需要借助机会来促进其在我国的发展,融入国土空间规划体系便是一个重要的契机。首先需要明确的是,城市时间政策的实践内容主要涉及城市地区和城镇空间,没有涉及乡村地区、农业或生态空间。时间资源配置的范围无法做到全要素覆盖,因为城市时间政策更多关注城市生活节奏过快、个人自由时间不足地区的时间分配问题,而非时间充裕、时间过剩等问题。其次,从发展脉络和行动框架来看,时间资源的配置涉及城市各个部门,该政策根据需求建立横向协作的管理机构——时间办公室,其优势在于强调规划过程的合理性,尽可能平衡利益相关方,缺点是政策推进缓慢。而国土空间规划的管理体系是纵向五级,其优势在于能够保障政策传导的效率和执行力,劣势是容易忽视规划过程中的个人诉求。因此,在管理体系方面可以借鉴时间办公室及其圆桌会议的模式,尝试建立横向协作部门,完善利益相关群体的协商机制,在注重结果导向、保障效率和执行力的同时,在规划全流程中体现“以人为本”理念。最后,在制定国土空间总体规划时,可以设定城市总体时间目标,如人均自由时间增量或时间贫困人群减少比例等约束性指标;在制定控制性详细规划时,针对不同空间提出时间规划导则,如就业空间主导上班时间人群的比例等建议;或作为时间专项规划,利用节奏分析方法,结合时间效率和时间正义等指标,诊断城市设施、空间、功能或服务的时间问题,针对具体问题提出解决方案。总之。借鉴城市时间政策不仅可以产生新的认识、采取新的手段,还可以完善管理和实施模式,是对现有规划内涵的丰富和理论方法的拓展,对进一步提高规划政策的有效性具有现实意义。UPI

作者:胡杨,同济大学建筑与城市规划学院,博士。huyang@tongji.edu.cn

王德(通信作者),同济大学建筑与城市规划学院,教授,博士生导师;上海同济城市规划设计研究院有限公司,数字规划研究中心,主任。dewang@tongji.edu.cn

排版 | 徐嘟嘟

原文始发于微信公众号(国际城市规划):期刊精粹 | 城市时间政策的西欧经验与启示——发展脉络、行动框架、实践评述【2025.2期优先看】

规划问道

规划问道