你知道吗?在南沙这片土地上,孕育着无数灵动生命,藏着一个生机勃勃的“自然王国”!

受广州市规划和自然资源局南沙区分局委托,南沙分院化身“生态探险队”,开展南沙区动植物资源本底调查,历经数月的实地勘察与数据采集,终于揭开这片土地的生态密码,绘制出独一无二的“南沙生物藏宝图”——这里有1456种植物、282种鸟类,还有38种珍稀动物!这些数据不仅是对南沙生态资源的全面掌握,更为未来生态修复、物种保育、生态廊道建设筑牢根基,实实在在守护着南沙的生物多样性。

南沙区生物多样性调查监测

图源:自绘及iplant.cn

开展南沙区动植物资源本底调查,是贯彻落实《中国生物多样性保护战略与行动计划》(2011~2030年)、《广州市生物多样性保护实施方案(2022—2024年)》、《中华人民共和国野生植物保护条例》、《中华人民共和国野生动物保护法》的重要举措。也是南沙区落实“十四五”规划、依法制定野生动植物资源保护发展和合理利用的基础,是评价野生动植物保护成效的重要依据。

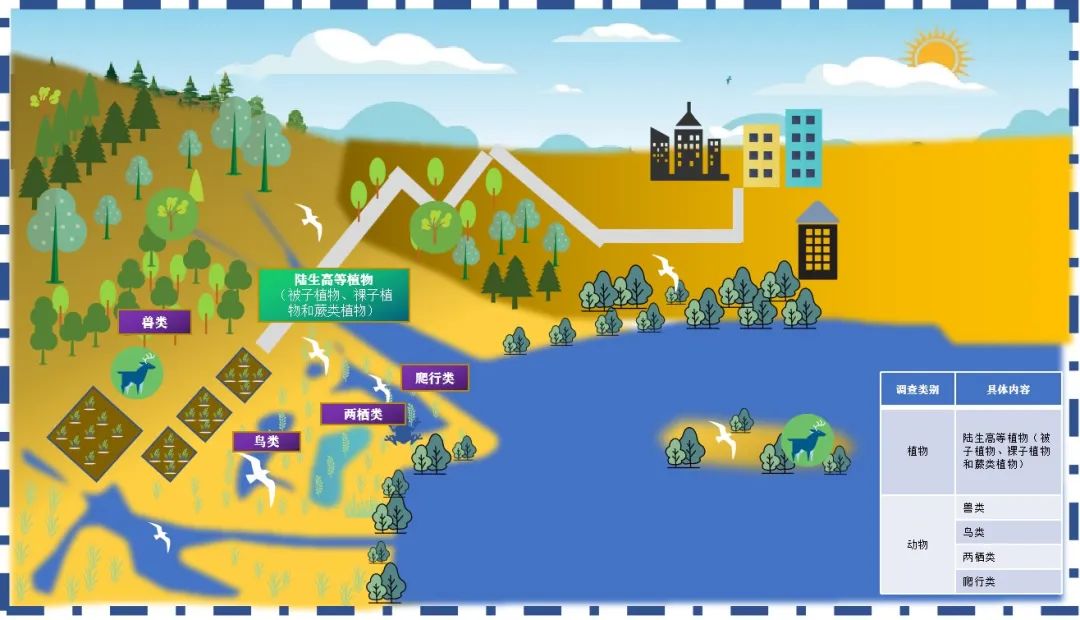

本次调查将为南沙区城市化快速发展过程所面临的生态和生物多样性保护问题提供前瞻性的研究与探索,为相关保护措施的制定和管理提供科学依据。调查工作分为植物资源调查与动物资源调查两部分:植物资源调查包括南沙区内被子植物、裸子植物、蕨类植物;动物资源调查包括南沙区域内分布的陆生野生脊椎动物,涵盖兽类、鸟类、爬行类、两栖类。调查指标包括物种种类及其数量、等级、分布、性状、生境状况、珍稀濒危动植物、森林植被等。

01

植物篇

南沙的“绿色档案馆”

南沙分院资源调查团队设置了42条样线,步行调查136.59公里。选取43个样地,从潮起潮落的湿地到郁郁葱葱的丘陵,累计收集数据9046条,拍摄照片7317张,全面摸清南沙植物资源。

在南沙的生态版图上,550种本土野生植物与758种栽培植物共生共荣,宛如一部立体、鲜活的自然典籍:湿地中摇曳的蜡烛果,山坡上挺立的黄牛木,珍贵的土沉香、金毛狗蕨,还有常见的扭肚藤……这些形态各异的植物,皆是镌刻在南沙大地上的生命密码,静待人们探寻其独特魅力。

南沙区常见植物图片

图源:自绘

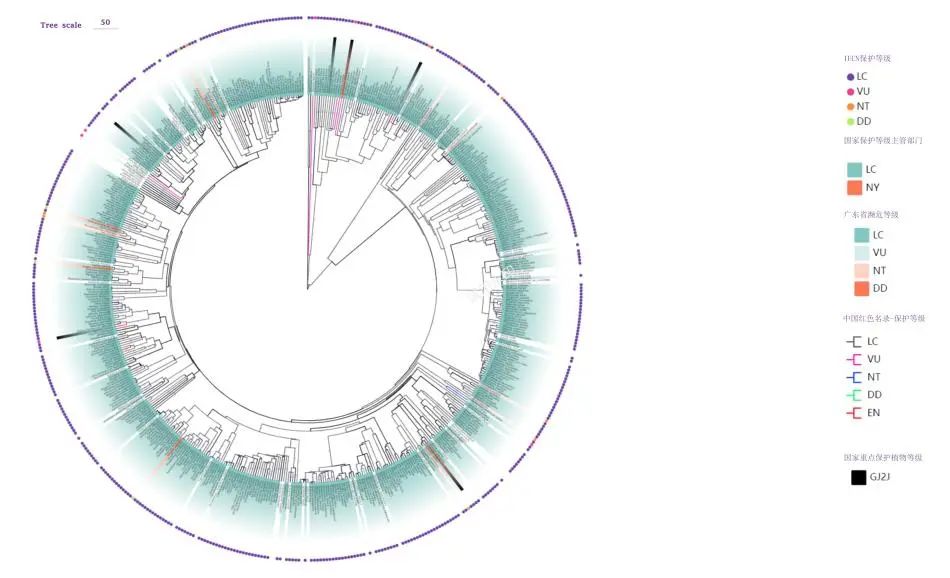

对南沙550种野生植物,我们还精心梳理了其分类谱系——“家族树”,清晰呈现出这片土地上生命的蓬勃脉络。

550种野生植物系统发育树

图源:自绘

02

动物篇

丛林中的“神奇朋友圈”

南沙动物资源调查从2023年9月持续至2024年9月,通过布设红外相机及麦克风阵列及样带等开展。

调查期间,我们共设置37条样带,其中,鸟类25条,两栖爬行12条,总长61.41千米;布设红外相机29架次,麦克风阵列15架次;搜集数据16651条,拍摄5887条。详细调查了物种种类、等级、分布及生境等,全面查清南沙区动物资源。

调查布局点位图

图源:自绘

此次共调查到南沙区鸟类282种,占广州记录鸟类(398种-广东省陆生野生脊椎动物资源-广州篇2023年6月版)的71%,占全省已记录鸟类种类(553种)的51%。

调查两栖爬行及兽类动物资源38种,国家二级保护动物3种,分别为:豹猫Prionailurus bengalensis,三索锦蛇Coelognathus radiatus,虎纹蛙Hoplobatrachus chinensis。

◉ 国家二级保护动物:“夜行者”豹猫,在红外镜头下,它金瞳如炬,是南沙暗夜的优雅猎手。

豹猫

图源:野外红外相机拍摄

◉ “表情包本尊”:鼬獾,圆眼短腿,其刨土觅食的憨态萌翻了调查队员。

鼬獾

图源:野外红外相机拍摄

正衔枝筑巢的红嘴蓝鹊

图源:野外红外相机拍摄

褐翅鸦鹃

图源:野外红外相机拍摄

03

幕后篇

科技赋能,匠心绘就

以“群众的腿、专家的脑”为核心调查理念,南沙分院综合运用地理信息外业调查软件、数图生物名录软件及专家知识库,构建起专业化的调查体系:

创新采用“广覆盖采集”模式,短期内快速获取大量带有精准坐标定位与影像记录的原始数据。同时,借助形色、花伴侣等智能工具辅助外业人员进行初步的物种识别,针对存疑物种,及时提交内业专家团队进行严谨审核与科学鉴定。该模式有效兼顾了工作效率与成果质量,为调查工作提供坚实保障。

开展野外调查

图源:自摄

通过在兽类活动路径科学布设红外相机,有效替代了传统人工长时间蹲点监测的方式。采用7-15天为周期的数据回收机制,并根据红外相机采集影像结果,动态优化后续布设方案,实现野生动物监测的高效化与精准化。

调查人员外业布设红外相机

图源:自摄

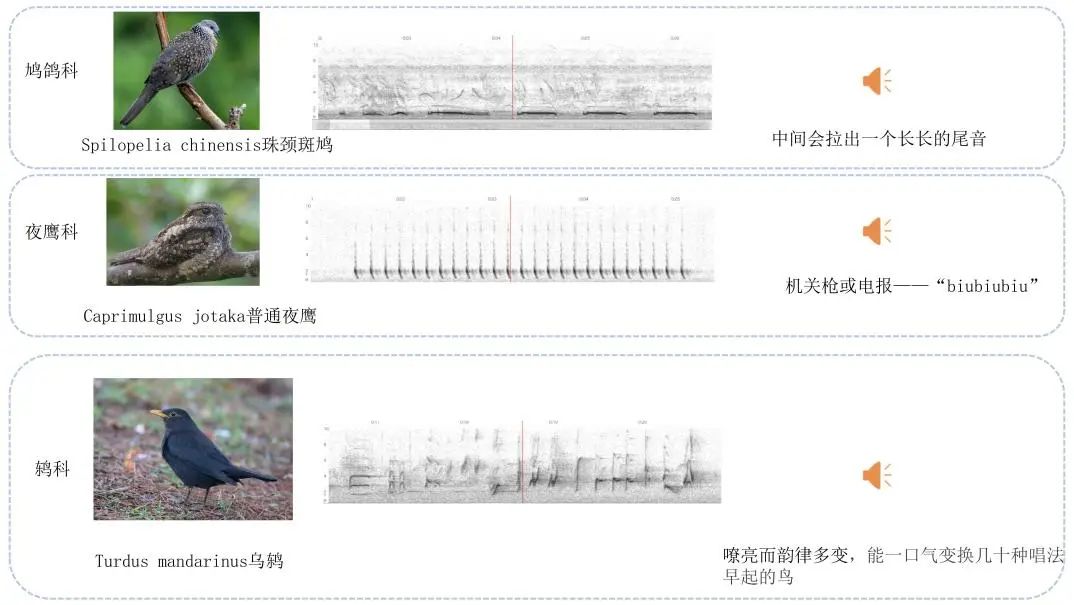

运用麦克风阵列采集动物鸣叫声,并结合专业识别软件,实现对鸟类、两栖类等物种的高效鉴定与分类,为野生动物监测构建起声学数据识别体系。

鸣叫声配合识别软件

图源:birdreport中国观鸟记录中心官网

在此基础上,我们构建了南沙生物多样性管理系统,该系统将支持长期跟踪调查与动态监测,实时捕捉生态变化,为区域生物多样性保护与生态可持续发展筑牢技术根基。

南沙生物多样性管理系统体验

图源:部分来源于中国生物志库

此次南沙区动植物资源本底调查,是我院在林业动植物保护领域的一次重要实践。通过运用红外监测、声学识别等技术,全面摸清南沙区的生物多样性家底,为林业主管部门科学施策提供了重要依据与有力支撑。

未来,南沙分院将以此为契机,持续创新调查手段方法,深化数据应用,为打造广州生态文明建设的南沙范例,为粤港澳大湾区生态保护注入新动能,助力构建人与自然和谐共生的生态新格局。

供稿|南沙分院

技术审核|总工程师办公室

文图编辑|办公室

推荐阅读

原文始发于微信公众号(广州市规划院):资源调査监测④|南沙 “生态藏宝图” 重磅亮相!动植物资源本底调查成果揭秘

规划问道

规划问道