走在这样的场景中,我总恍惚在逛一个黄昏下的街市。

实际上,这是硅谷的Facebook办公园区的内院。

据说这块地是Facebook从太阳微系统公司(Sun)买来的。

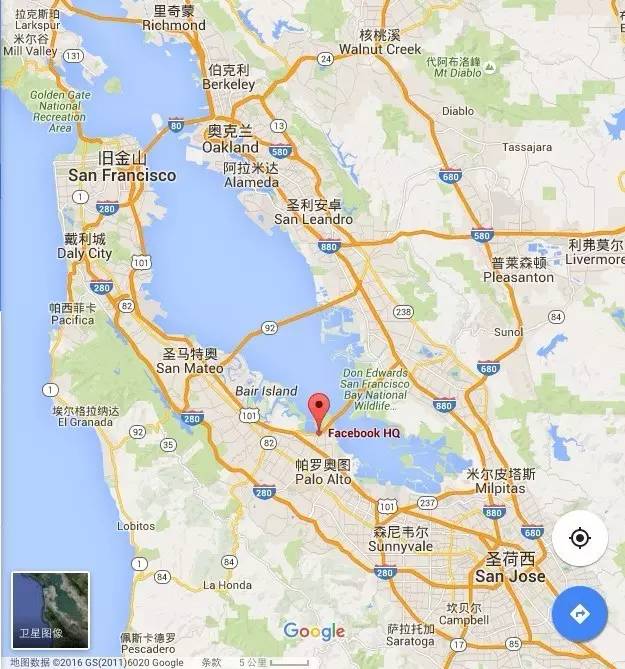

Facebook新总部园区

从Google地图上看,这个园区由11栋楼组成,基本是三层。

楼间的围合空间构成了上面照片中的街坊,面对街坊开放的公共区域包括各式餐厅、酒吧、冰激凌店、BBQ、牙医、健康中心、健身房、小商店等等。

建筑师对这样的总图应该毫不陌生吧。

国内不少办公园区的营造在空间规划上貌似相差无几,但实际感受却相去甚远,究竟有何差异?

著名的设计师弗兰克·盖里(Frank Gehry,他的代表作包括洛杉矶的迪士尼乐园)和扎克伯格在一起,讨论Facebook新园区的设计。

笔者在办公园区方面并无任何经验,仅谈点自己的感受,其中必有缺陷,请包涵、指正。

容易想到的是几个硬件上的差异。

首先适度的人数。

在Facebook园区办公的人数有三五千人,过多或过少的人群,园区都难以活

跃起来吧。

园区办公室

其次是质量。

Facebook的这几千人,不仅素质较高,而且其创造性的工作性质对社交的需求高,不像工厂流水线上的工人,人再多也没有多少社交需求。

也就是说,对进驻园区办公的公司应该有一定的取舍。

白板还在,看来哪个团队刚刚在这里开完会

第三是店铺的品质。

Facebook财大气粗,街坊里除个别小商店外,其他消费一律免费,而且品质一流。也就是对进驻商户要有取舍。

Facebook食堂入口,装饰着各种碟子、碗、杯子

食堂全景

第四是尺度适宜驻足,不能让人产生压抑、空旷等紧张感。

硬件之外,软件的差异更重要、更本质,但不太容易说清楚。我把它理解为有机组织和机械组织的文化差异。

员工休息区

员工休息区

我曾经论述过两类组织追求适应性和效率的区别。

在组织形态上,有机体表现为自下而上的业务成长分层、异质,机械体表现为自上而下的管理幅度分层、同质。

典型的机械型办公建筑是(超)高层写字楼,其优劣大家都有体验。办公园区应该是追求有机性的一种尝试。但是,如果还是沿用机械体的自上而下的惯性思维,就很难有期望的效果了吧。

按照有机思维营建办公园区,自上而下的规划(不只是设计上的规划)自然是第一步。这是否违反了有机的原则?倒也没有,有机并非没有自上而下,而是不能只有自上而下。

关键是规划要有节制。

国内园区有两种极端化的规划和管理方式:

一种是事无巨细什么都管,一切都要经过审批,小业主没有多少自主权;

还有一种是什么都不管,小业主想怎么干就怎么干。还有处于中间状态的。

实际上,管与不管,本质上都是机械体自上而下的管控思维。

如果是有机思维,规划考虑的主要有两方面:

一是在园区层级应该面对的问题,如商业定位、客户品质、空间结构、尺度等等;

二是小业主(微观)层级有哪些自主权,包括个体和群体的自主权,园区能提供哪些条件(包括约束和支持),这些条件必须清晰明确。Facebook园区里,办公和公共区域的软、硬装修,甚至外立面都有微观层级的自主痕迹。

Facebook的一间办公室

关于自主,有些老总会说,我也希望大家有自主能力啊,可是他们的想法和成果都不行,怎么办?

有的时候,大家确实可能能力不足,但更多的时候这句话背后的意思是:希望大家能理解老总的想法,按照他的期待,自主地把事情干出来。否则,老总就不得不插手、下指令。这本质上不还是一种机械思维吗?

倒不是说机械思维行不通,而是说有机和机械各有天时、地利、人和的条件,有机思维办不成机械的事,也不能用机械思维期待有机的成果。

有机街坊为什么需要小广场?

黑客广场:看到地上暗灰色的“Hack”了吗

这是微观层级对连接的需求体现,小广场的开放性、非确定性、多功能混合的特征,契合了有机组织的微观单元对横向连接的需要。

“Hack”广场

所以,关于设计

你得琢磨他们为什么需要连接?

需要与什么人连接?

连接的内容是什么?

形式是什么?需要什么样的连接载体?

不明白这个根源,简单地模仿空间形态和功能,未必能有相应的结果。

◆ ◆ ◆ ◆ ◆

近期文章推荐

————

来源:新浪博客

陈阳 ADU首席顾问

新土地规划人 编辑整理并部分配图

规划问道

规划问道